外来农民工消费实证分析

——基于天津市750个样本的调查与分析

2017-06-10纪晓俊

■纪晓俊

外来农民工消费实证分析

——基于天津市750个样本的调查与分析

■纪晓俊

我国经济发展进入以扩大内需为主的新常态,农民工市民化进程不断推进,农民工群体逐年壮大。当前,农民工的消费边际倾向大幅低于城镇居民,研究如何释放农民工的潜在消费需求,充分发挥消费对经济增长的基础作用具有重大意义。本文详细分析外来农民工消费现状,通过对比外来农民工与城镇居民的消费水平和消费模式,进一步分析外来农民工消费的影响因素、制约因素。文章最后给出加快释放外来农民工消费潜能的对策建议。

外来农民工消费 影响因素 制约因素

农民工是当代中国城镇的特殊居住群体,他们的消费状态反映了城镇外来务工、经商人员这一群体所面临的问题。本文以天津市外来农民工为对象,在全市范围内开展问卷调查,有效回收问卷750份,文章根据此次调查资料实证性地描述农民工在天津市消费的基本状况和特点,并简要分析了影响和制约因素。

外来农民工消费现状

(一)外来农民工消费方式倾向于生存型消费

农民工的消费行为有基本消费、家庭消费和其他消费,具有单调而同质、封闭而逐渐开放的特点,目前,外来农民工的消费仍集中在食品、居住等基本消费上,比重超五成;而用于文化娱乐等享受型消费的支出很少,比重仅为6.0%;用于家庭大件物品购置的消费比重占8.6%。同时,新生代农民工因为年轻,农村情节比较淡化,家庭负担较轻,收入相对较高,所受预算约束低,对不确定性不如上一代农民工敏感,消费偏好更加接近城镇居民,享受型消费支出有所提升,高于平均水平12.7%。表明外来农民工的消费结构正从保守转向开放、消费心理从后卫转向前卫。

(二)外来农民工消费质量较低

外来农民工的医疗保健消费呈空档,消费人均支出仅为90元,表明农民工生病后本着能抗就抗,尽量少去医院来减少医疗支出,保健品更鲜少触及。外来农民工基本没有文化方面的消费,且多选择免费消费项目。如今,农民工的消费价值观逐渐游离在城市人现代消费观和农村传统消费观之间,具有强过渡特征,他们对新事物接受能力很强,渴望融入城市,积极以城市人消费作为参照,由同质性向异质性转变、免费消费向小额市场消费转变,正在逐步开始关注享受和发展型消费。

(三)外来农民工休闲消费诉求水平较低

工作之余的外来农民工消费方式单一,其中22.2%的农民工选择看电视,18.5%的选择上网,15.7%的选择休息,13.6%的选择朋友聚会。而选择学习培训、参加文娱体育活动、读书看报和逛街购物休闲方式的比例分别为0.6%、2.3%、2.8%和4.3%。数据表明,当前外来农民工所参与的休闲活动格调和档次较低,重娱乐型、消遣型而轻发展型、智力型,对农民工继续再发展的帮助不大。

外来农民工消费行为影响因素分析

外来农民工群体收入状况以及由此决定的消费行为既不同于传统农村居民的消费习惯,也有别于城镇居民的消费模式。研究外来农民工消费行为的影响因素,对提高外来农民工的消费能力,拉动消费市场、改善消费结构,进而促进产业结构调整有着重大的经济和社会意义。

(一)变量选取

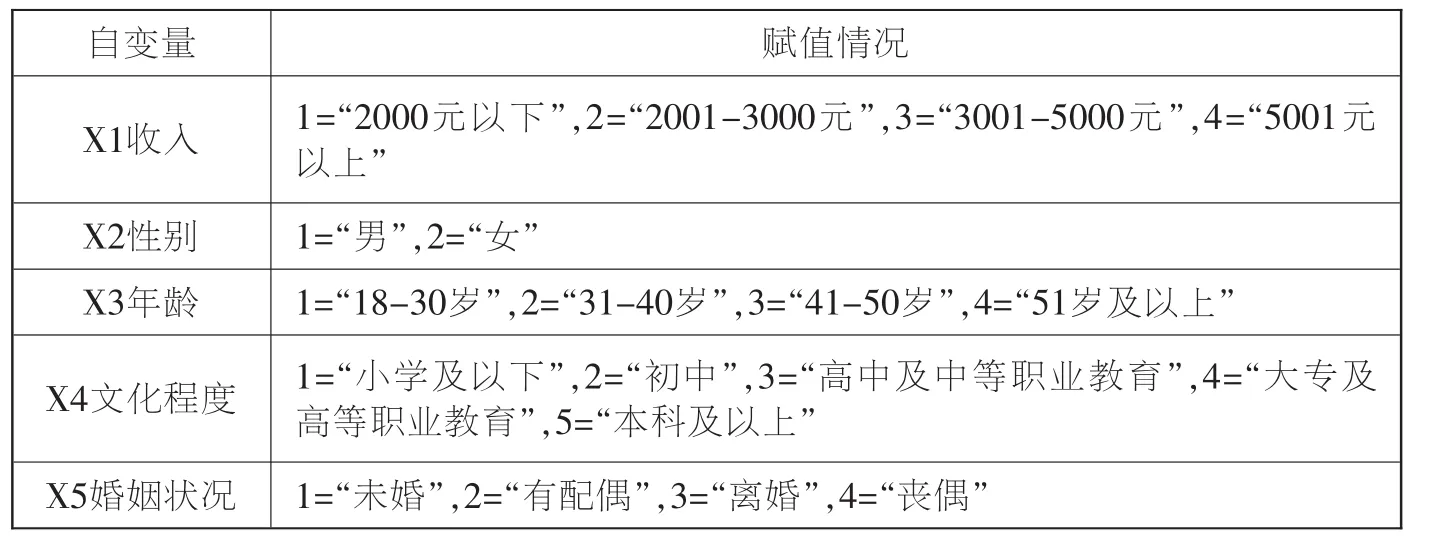

本研究主要选取750个调查样本中的月收入、基本人口特征作为自变量,选取食品烟酒消费、居住支出等主要消费项目作为因变量,并对自变量和因变量进行赋值处理,如表1、表2所示。

表1 自变量赋值情况

表2 因变量赋值情况

(二)相关性分析

运用spss软件,对750个样本数据进行自变量与因变量的简单相关性分析,得出结果如表3所示。

表3 简单相关分析结果(N=750)

1.收入是影响外来农民工消费行为的重要因素

从表3可以看出,收入是影响外来农民工消费能力和消费水平最直接的因素,收入与多项主要消费项目的支出水平呈显著的正相关关系。随着收入的提高,外来农民工用于食品烟酒消费、交通通信费、教育文化娱乐支出、大件物品支出随之提高。

2.基本人口特征对外来农民工消费行为产生一定影响

基本人口特征也是影响外来农民工消费行为的重要因素。首先,年龄因素,年龄与居住、衣着及日常用品、交通通信、教育文化娱乐、医疗保健及大件物品支出都呈现出显著的负相关关系,表明随着外来农民工年龄的增大,相应的消费支出减少,也表明新生代农民工消费支出明显提高;其次,文化程度因素,文化程度与衣着及日常用品、交通通信、教育文化娱乐、大件物品支出呈显著的正相关关系,即外来农民工文化程度越高越注重生活质量的提升,在服饰、休闲娱乐等方面的支出也相对较多;再次,婚姻因素,婚姻状况与大件物品支出呈显著的负相关关系,婚姻缔结使得已婚者承担更多的家庭责任,在家用方面的支出必然较未婚者多。另外,性别对外来农民工消费行为的影响不大。

城镇化进程中外来农民工消费制约因素

(一)相对收入较低与收入的不稳定性削弱了消费能力

与城镇职工相比,外来农民工工作时间长,平均每天工作9.23小时,工作天数多,平均每周工作6.32天。外来农民工的流动性要高于城镇职工,签订一年及以上劳动合同的占比仅为52.9%,收入的“暂时性”显著。与城镇居民相比,外来农民工受户籍制度、自身素质、工作种类、用工环境等因素的限制,加之缺乏职业培训,导致外来农民工不能适应大部分高收入行业的要求,往往更多地进入收入低、工作环境较差的产业或行业。

(二)社会保障的不确定性降低了消费预期

目前,农民工虽然为城镇化建设贡献很大,但仍被视为城市的“过客”,不能享受同城镇居民相同的待遇,没有获得市民身份。外来农民工的参保率低,雇主给外来农民工上养老、医疗保险的比例不足五成,分别为46.9%和45.9%,远低于城镇居民。且多数农民工处在流动中,在一地缴够15年养老保险可能性不大,养老保险接续困难。同时,农民工的医疗保险不能实现异地结算,在务工地就医不能即时即报,住院费用补助率也较低。农民工及其家庭成员在养老、医疗、失业甚至工伤方面依然没有享受充分的社会保障,从而增加了他们的生活风险,大大降低了农民工消费倾向和消费预期。

(三)传统乡村意识制约了消费意愿

农民工的乡村文化习惯在市民化进程中也扮演了制约角色。城镇外来农民工受传统观念影响很大,长期的“节俭”观念在很大程度上限制了休闲活动在外来农民工中的开展。外来农民工进入城市后开始了城市人的就业生活,但是他们的人际关系仍以老乡为主要交往对象,占到36.9%,与同事交往的占比为25.5%,仅有26.8%的外来农民工在业余时间与当地朋友交往,表明外来农民工还难以完全融入当地社会。即使居住在城镇居民之中也无不例外,因为农民工同城镇居民形成了由一堵无形墙隔离的两个群体,此外,外来农民工一般聚集在城乡结合部,这就进一步加剧了他们同城镇社区的隔阂。调查数据显示,与外来农民工经常来往的亲友平均仅有5.4人,且有13.6%的人不与任何人来往,表明了外来农民工社交面较窄,难以融入城镇生活圈。因此,城镇居民的现代消费观念对外来农民工的影响极其有限,这在一定程度上制约了城镇居民消费对外来农民工消费的示范效应。

(四)高房价抑制了日常消费

当前的高房价已使城镇居民望楼兴叹,而收入较低的外来农民工连租房费用都难以支付,更无法奢望购买属于自己的住房,这使他们难以在城市获得一处永久的生存空间,目前,自购商品房及保障性住房的外来农民工比例仅为30.0%,而已经定居及有定居意愿的比例分别为25.2%、29.7%,表明仍有近三成的外来农民工渴望融入城镇生活,但被高房价等高额的城市生活成本所阻碍。而廉租房、经济适用房及限价商品房等保障性住房主要是针对户籍人口,外来农民工被排除在城镇住房保障体系之外。因此,高房价也成为阻碍他们融入城镇的最大困难之一,使得外来农民工只能徘徊在城市边缘,他们为了早日攒钱购买属于自己的住房,在很大程度上抑制了日常消费。

城镇化进程中扩大外来农民工消费的政策建议

(一)提高外来农民工收入,保障消费能力

消费的首要前提是收入,而就业是增加收入的基本途径,扩大就业是增加外来农民工收入的根本措施,也是拉动农民工消费的重要环节。要继续提高就业质量,政府、企业及农民工三方联动,制定和实施公平就业政策,优化就业环境,加强农民工就业指导培训,提高劳动力素质,加强劳动监察执法力度,保障农民工基本劳动权益。同时,加大对临时进城务工人员、失地农民的培训力度。解决同工不同酬问题,完善政策措施,加大执法力度,保障外来农民工劳动报酬、劳动时间、法定节假日和安全保护等方面的合法权益。

(二)完善外来农民工社会保障,改善消费预期

缺乏社会保障是影响外来农民工消费信心和消费能力的重要因素。首先,努力实现基本公共服务均等化,切实满足外来农民工劳动就业、子女教育、医疗保险等方面的公共服务需求,加快建设以社区卫生服务为基础的新型城镇卫生服务体系,完善对外来农民工中困难群众的帮扶制度;其次,切实保障进城农民工利益,大力开展职业培训,提高综合素质和就业能力,降低农民进城就业和定居的门槛,维护农民工及其子女的合法权益;第三,进一步完善最低生活保障、养老保险和医疗保险等社会保障体系,积极试点外来农民工养老、工伤、失业和医疗保险制度,完善社会保险政策、险种、费率、保障水平、管理手段和城乡、地区间转移接续办法,降低外来农民工进城务工的生活成本,提高农民工消费预期。

(三)实现外来农民工身份认同,加快消费转型

外来农民工作为现代社会的消费群体之一,有权快捷地获取第一手信息,以现代科技打造他们跨越消费方式的适应路径。但外来农民工在城镇身份认同上存在排斥性,当外来农民工是城市“边缘人”的时候,他们的消费方式常常与城镇居民的消费方式格格不入,从而形成城镇中落后的消费景观。消费方式是身份的象征,身份又决定人们选择相应的消费方式,一旦外来农民工的市民身份真正得到认同,他们就会自觉地追求城镇居民现代消费方式。因此,实现身份转化可以加快外来农民工消费方式转型。

(四)改善外来农民工消费环境,维护消费权益

改善外来农民工的消费意识和人文生存环境,是培育良好的消费软环境的重要保障。外来农民工在城镇的生活环境中,要对外来农民工由“劳动力管理模式”转变为“居民管理模式”,使外来农民工真正成为城镇居民的有机组成部分,不断增强外来农民工对城市的归属感,让他们切身感受到自己也是城市的主人。不断改善外来农民工消费环境,祛除城镇居民对外来农民工的歧视和偏见,出台切实可行的政策保障农民工消费权益,以此提高外来农民工对现代消费观的识别能力,引导外来农民工消费方式的合理转型。

(五)加强外来农民工住房制度建设,引导消费预期

加强住房政策均等化的政策调整,引导外来农民工的消费预期。首先,政府要将外来农民工住房纳入城镇住房保障体系,把在城镇定居和稳定就业的外来农民工纳入政府廉租房、经济适用房及限价商品房享受范围内。探索与外来农民工经济状况相适应的住房供应模式,逐步建立“以低端市场租赁房为重点,以保障性住房和商品房为补充”的外来农民工住房供应体系;逐步完善“住房公积金制度、住房补贴制度、财税支持制度、金融服务制度、土地供应制度、规划保障制度相互补充”的外来农民工住房政策体系。

参考资料

1.于丽敏,王国顺.促进农民工消费对我国扩大内需的影响分析[J].工业技术经济,2009.

2.王曼.北京农民工消费与储蓄选择——基于实证基础上的理论研究[D].北京工商大学学报,2005(6).

3.幸丽萍.城乡二元结构视角下的农民工消费研究[J].中国城市经济,2010(5).

(作者单位:国家统计局天津调查总队)

责任编辑:孙铁铭