中华苏维埃共和国政治治理体系探究

——以中央苏区为中心

2017-05-18佟德元

王 欢,佟德元

(赣南师范大学1.文学院;2.中央苏区研究中心,江西赣州341000)

中华苏维埃共和国政治治理体系探究

——以中央苏区为中心

王 欢1,佟德元2

(赣南师范大学1.文学院;2.中央苏区研究中心,江西赣州341000)

中华苏维埃共和国政治治理体系的建立源于民国时期乡村社会的政治危机,主要包括封建宗法制的束缚、西方宗教势力的入侵、军阀政治的黑暗统治和国民党治下的混乱政局。中华苏维埃共和国的政治治理体系包括政治制度的顶层设计以及苏维埃决策体系、行政体系和司法体系。中华苏维埃共和国政治治理体系的运作机制包括权力运行机制、廉洁自律机制和权力监督机制。

中华苏维埃共和国;政治治理体系;中央苏区

政治治理体系是国家治理体系的主要方面,是在中国共产党领导下管理国家的政治制度体系,是一个国家政治制度和制度执行能力的集中体现。追求先进的政治文明,是近代中国革命先烈为之抛头颅洒热血的奋斗目标。面对两千年封建专制和近代中国军阀政治的束缚,以及国民党党国体制的阻碍,领导中国人民追求先进政治文明的重任就落在了中国共产党人的肩上。因此,在中华苏维埃共和国时期,中国共产党领导苏区民众建立了苏维埃政权,创建了一整套新型的人民民主专政的国家政治治理体系,开创了中国共产党领导下的国家治理体系和治理能力现代化的新局面。①

一、中华苏维埃共和国政治治理的历史背景

中华苏维埃共和国的版图是由全国十几个苏区共同组成的,各个苏区的情况虽不尽相同,但建立的历史背景却很相似,即民国时期乡村社会面临着严重的政治危机。因此以当时中华苏维埃共和国党、政、军最高领导机关所在地、全国最大最重要的一块苏区,即中央苏区为主体,来具体地考察中华苏维埃共和国政治治理体系的建立情况,是极具代表性的。

(一)封建宗法制的束缚

赣南和闽西地区是客家人的主要聚居地。客家人聚集区具有一些共同的特点:居住地理环境以山地、丘陵为主,自然生态良好,讲客家话,文化上崇文重教,经济普遍以农业为主,对外交流则兼有封闭性和开放性。②这种封闭性的原因之一就是客家人深受封建宗法制的束缚。客家人惯于聚族而居,宗族姓氏观念强烈,随处可见的壮观宗族祠堂,就是宗族权力的象征,也是客家宗族制度形成的标志。[1]族长无不出自于豪绅地主与官僚,他们往往利用族权和族规,对普通民众进行控制和剥削。这种封建族权与地方政权的紧密结合,导致豪绅地主掌控着当地的各种权力和资源。如宁都县城的政治、经济、文化、教育等公共资源和权力,就被温、李、蔡、卢四姓豪绅地主所控制。[2]11

(二)西方宗教势力侵入

从1650年法国天主教士刘迪我第一个来到赣州,建立起第一座天主教堂开始,到美国神父和若望于1921年在赣县的大湖江、沙地等处建立教堂为止,近三百年时间里赣南18个县城和主要圩镇,都已经建立了教堂。③至1920年,赣西各县已经都有西方教会势力活动,每县的天主教和基督教教徒都有二三千人之多。[2]12这些西方宗教势力往往披着宗教外衣,以“传教”和办学校、医院、孤儿院、养老院等“慈善”事业为幌子,大肆收集政治、经济和军事等情报,为西方列强向中国经济侵略和政治渗透服务。西方传教士还与当地豪绅地主和军阀勾结,干预行政与诉讼,倾销鸦片,强占土地,收租纳粮,剥削当地民众。③

(三)军阀政治黑暗统治

北洋军阀统治赣南闽西有14年之久,期间穷兵黩武、混战不断。在赣南,从1918年北洋军阀江西都督陈光远率军途经赣南兵犯广东,到1925年北洋军阀驻赣南镇守使方本仁与蔡成勋部和广东北伐军在赣西大战,八年时间里军阀混战不断。这些兵灾战祸使赣西南民众深受其害,而其祸根则是北洋军阀的黑暗统治,所以赣南民众将北洋兵称之为“瘟兵”。③在闽西,北洋军阀直皖各派系交替统治福建,导致福建政局变幻莫测,统治者犹如走马灯一样频频更换。而为了巩固地盘和统治地位,北洋各派系军阀不断地收编杂牌军、土匪和民团势力,使福建形成了长期“官匪合一”的军阀割据混战局面。[3]

(四)国民党统治下的混乱政局

南京国民政府成立后政局异常混乱,其表现主要是国民党内派系林立,政争不断。蒋介石建立南京国民政府之后,国民党分裂为宁、汉、沪三方,国民政府则宁汉对峙。而随着国民革命军北伐,南北方旧军阀纷纷脱离北洋系,转而加入国民革命军,加入国民党,成为国民党新军阀派系,如桂系、冯系、晋系和奉系等。但这些新军阀仍保留着自己的地盘和军队,内斗混战仍然不断。如1929年至1930年,国民党新军阀之间就接连爆发了“蒋桂战争”“蒋冯战争”“蒋唐战争”和规模最大的“蒋、阎、冯中原大战”。在国民党的混乱政局下,民国乡村社会得不到政府的有效治理,工农群众仍然饱受贫穷之苦。历史的发展要求中国共产党不仅要肩负起领导中国革命的重任,更要肩负起开创新型国家治理体系、建设中国政治文明的重任。

二、中华苏维埃共和国政治治理体系的建构

中国共产党在革命实践过程中,已充分认识到了清末以来封建制度、军阀政治和国民党政治的腐朽与反动,因此建立一个人民当家作主的、民主专政的新型国家和政治制度,就成为中国共产党的重要政治使命。1931年所建立的中华苏维埃共和国,就是中国共产党践行新的国家治理体系的硕果。

(一)政治制度的顶层设计

第一,国体和政体。《中华苏维埃共和国宪法大纲》明确规定中华苏维埃共和国的国体,是“工人和农民的民主专政的国家”。[4]6所谓民主,是指“苏维埃政权是属于工人、农民、兵士及一切劳苦民众的”;所谓专政,是指对“军阀、官僚、地主、豪绅、资本家、富农、僧侣及一切剥削人的人和反革命分子”进行专政,他们没有“参加政权和政治上自由的权利”。[4]6

中华苏维埃共和国的政体是苏维埃代表大会制度,包括全国、省、县、区、乡(市)五级代表大会制。《中华苏维埃共和国宪法大纲》规定:16岁以上的苏维埃公民“均享有苏维埃选举权和被选举权”,可以“直接选派代表参加各级工农兵会议的大会,讨论和决定一切国家的地方的政治事务”。[4]7乡苏维埃代表大会实行直接选举制,区、县、省和全国苏维埃代表大会则实行间接选举制,由下一级代表大会选举代表组成,并选举产生区、县、省苏维埃政府和中央政府。

第二,民主制度确立。《中华苏维埃共和国宪法大纲》规定,凡是“苏维埃政权领域内的工人、农民、红军兵士及一切劳苦群众和他们的家属,不分男女种族宗教,在苏维埃法律面前一律平等,皆为苏维埃共和国的公民”,[4]7均享有各种民主权利,尤其是苏维埃的选举权和被选举权。苏区的民主选举制度是中华苏维埃共和国民主制度建设的主要方面。

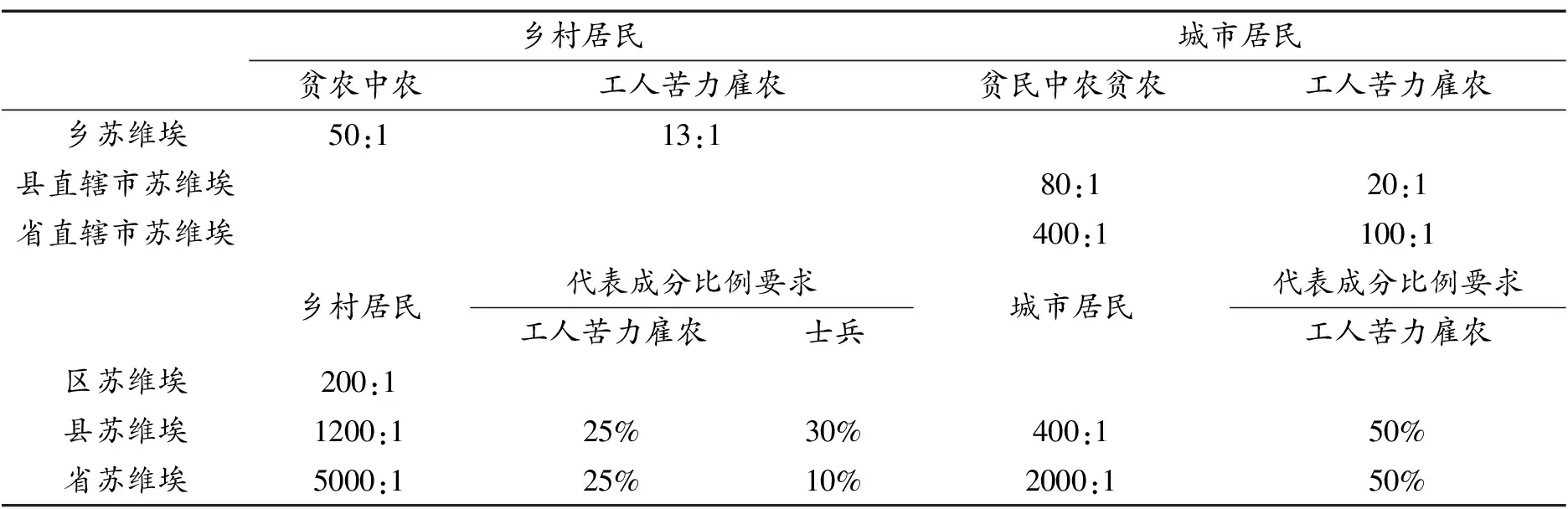

为了保证民主选举制度的实施,苏维埃中央执行委员会正式制定了《中华苏维埃共和国的选举细则》,[4]112-119并发布了《关于变更和补充居民与苏维埃代表的比例标准》的第八号训令,[4]122-123对不同阶级成分的居民与苏维埃代表的比例进行了详细规定,参见下表。

表1 居民与各级苏维埃代表的人数比例

资料来源:《关于变更和补充居民与苏维埃代表的比例标准》,厦门大学法律系、福建省档案馆《中华苏维埃共和国法律文件选编》,江西人民出版社1984年版,第122-123页。

通过该表我们可以看出在无产阶级人数不占优势的苏区,通过降低城乡居民与各级苏维埃代表的人数比例,尤其是大幅降低城乡的工人、苦力和雇农等无产阶级居民与各级苏维埃代表的人数比例,同时提高县、省两级苏维埃代表的无产阶级成分比例,有效地保障了无产阶级对中华苏维埃共和国的领导权。在前述各种条例颁布以后,中华苏维埃共和国的民主选举制度得以确立并健康发展,越来越多的苏区民众踊跃参与到苏维埃代表的民主选举运动中,苏区民众真正行使了管理国家的民主权利。

(二)决策体系

根据中华苏维埃共和国宪法大纲、宪法草案、中央苏维埃组织法和地方苏维埃暂行组织法等相关法律规定,中华苏维埃共和国的政治治理体系可分为三部分,即决策体系:各级苏维埃代表大会及执行委员会;行政体系:中央人民委员会及地方各级执行委员会;司法体系:各级法院。

根据《中华苏维埃共和国宪法草案》的规定,“全中华苏维埃代表大会为中华苏维埃共和国的最高政权机关”,由省苏维埃代表大会选举代表组成,“每年召集一次”。在全苏大会闭会之后,由其选举产生的“中央执行委员会为中华苏维埃共和国的最高政权机关”。中央执行委员会“是中华苏维埃共和国立法、行政、司法的最高管辖机关,指挥苏维埃政府一切行政机关的工作,监视苏维埃宪法、全苏大会及中央执行委员会的决议案和命令之施行”,该委员会“对全苏大会负责”,委员人数不超过150人,“每五个月召集一次”。在中央执行委员会闭会之后,由其选举产生的中央执行委员会主席团为中华苏维埃共和国的最高政权机关,主席团由15人组成,推选出中央执行委员会主席3人,“日常监督中华苏维埃共和国宪法的施行,全苏大会和中央执行委员会的各种决议的实施”。[5]

《中华苏维埃共和国地方苏维埃暂行组织法(草案)》规定:“省、县、区、市、乡各级苏维埃政权机关,为苏维埃政权的地方组织,称地方苏维埃。”[4]37省苏维埃代表大会是全省最高政权机关,省执行委员会由其选举产生,为其闭会期间的全省最高政权机关。省执行委员会由委员55至95人、候补委员11至19人组成。省苏维埃执行委员会互推13至19人组成主席团,为省执行委员会闭会期间的全省最高政权机关。省执行委员会主席团互推主席1人,副主席2人。[4]55县、区、乡、市各级苏维埃建制与省苏相仿,执行委员会也由其选举产生,由若干委员和候补委员组成,并推选出主席团。[4]37-55

可见,中华苏维埃共和国的最高权力机关是各级苏维埃代表大会,将议会制的优势和直接民主的优势集于一体,选举产生并组织各级苏维埃政府,制定各种法令法规,决策重大事项。

(三)行政体系

根据《中华苏维埃共和国中央苏维埃组织法》规定,中央人民委员会为中华苏维埃共和国中央执行委员会的行政机关,综理全国政务,其人员组织由主席、副主席和外交、劳动、军事、财政、国民经济、粮食、教育、内务、司法等人民委员及工农检查委员会主席等成员组成。[4]82-88中央人民委员会下设有内务、财政、军事、外交、教育、劳动、土地、粮食、国民经济、司法等人民委员部及革命军事委员会和工农检查委员会。各人民委员部设人员委员1人,副人员委员1至2人,委员若干人。各人民委员在权限内有单独解决一切问题之权,但重要问题须交该部的委员会讨论。[4]88-89

省、县、区等各级苏维埃执行委员会之下,设立劳动、土地、军事、财政、内务、国民经济、粮食、裁判等各部,工农检查委员会及国家政治保卫局分局。下级苏维埃各部均直隶于上级苏维埃各部,成为垂直的组织领导系统,下级必须绝对服从上级。地方苏维埃的各部除隶属于自己的上级各部外,还受到同级执行委员会及其主席团的指导和节制。地方苏维埃各部设部长1人,副部长1至2人,下设各科、局、处等专职部门。各部均设有相应的委员会,如劳动部设劳动委员会、土地部设土地委员会等,各部委员会由部长、副部长、科长、局长及其他所属部门负责人组织。[4]37-80可见,地方苏维埃的各部是地方行政机关,与中央人民委员会及各部,形成了自上而下的一整套行政体系。

(四)司法体系

中华苏维埃共和国的司法体系,从中央到地方分为四级组织系统,即最高法院和省、县、区三级裁判部。最高法院隶属于中央执行委员会,是中华苏维埃共和国的最高审判机关,也是“在审判程序上为最后的审判机关”。④最高法院设院长1人,副院长2人,正副检察长各1人,下设刑事、民事和军事三个法庭,并各设庭长1人。[4]87最高法院下的省、县、区各级裁判部为地方审判机关。地方裁判部由正副部长、民事法庭、刑事法庭和省县两级的看守所、劳动感化院等组成。[4]388-392

最高法院隶属于苏维埃中央执行委员会,受中央执行委员会领导,而最高法院对地方各级裁判部则实行垂直领导。下级裁判部直接受上级裁判部领导,同时受同级苏维埃执行委员会主席团指导;在审判方面受最高法院节制,在司法行政上受中央司法人民委员部指导。[4]388-392这说明,法院在行政上受苏维埃政府的领导,而在行使司法权时具有相对独立性。

三、中华苏维埃共和国政治治理体系的运作机制

(一)权力运行机制

第一,议行合一制。议行合一制是指国家政权机关决议权与行政权统一的制度,“即立法权高于行政、司法两权,而行政权、司法权必须服从立法权”。[6]议行合一制,是与苏区战争环境下要求高效的社会动员密切相关的。毛泽东指出:“一切苏维埃工作要服从革命战争的要求”,[7]只有“依靠于民众自己的乡苏代表及村的委员会与民众团体在村的坚强领导”,才能“使全村民众像网一样组织于苏维埃之下,去执行苏维埃的一切工作任务”,而这正是“苏维埃制度优胜于历史上一切政治制度的最明显的一切地方”。[8]在中共的强力领导下,苏维埃代表制度将各级政权的效能发挥到了极致。诚如白区报刊的报道:苏维埃的命令,“是如水之流下,由区乡政府,而党员,而直达群众。党员向群众传达命令的方式,对农则在田野,对工则在工厂,对商则在市廛”。⑤可见,国共两党都看到了苏维埃模式的优势。当然在国民党围剿和封锁下,中华苏维埃共和国所实行的议行合一制也出现了一些弊端,比如苏区的党政关系就出现了以党代政、党政不分现象。[9]

第二,行政监督司法。行政监督司法,是指苏维埃政府有权领导和监督法院,只有在审判案件时,法院才行使相对独立地审判权。在中华苏维埃共和国的制度建构上,审判机关与司法机关被纳入到了中央政府行政机关的建制中去。因此,中华苏维埃共和国的最高司法机关实际上是中央人民委员会的司法人民委员部。在这种体制下,司法权和司法系统都不能独立,完全受制于苏维埃;司法机关与苏维埃政府也不是同级关系,而是上下级关系,司法机关要接受同级苏维埃的领导和监督,并严格执行中共的方针和政策。

议行合一与行政监督司法,都是与中华苏维埃共和国所处的客观环境相适应的。苏区战争频繁,时局不稳,苏维埃政权必须建立最大权威,才能高效处理生产建设和革命动员,乃至妥善应对各种突发事件和重大问题。而司法机关受政府的监管,也适应中华苏维埃共和国初期时的法律不完备、组织不健全、司法干部能力低,尤其是法制观念淡薄的实际情况。[10]

(二)廉洁自律机制

为了加强政治治理,强化对权力运行的监管,防止党政机关内的贪污腐败等行为,中华苏维埃共和国的党和苏维埃政府清楚地认识到,在依靠强力手段予以打击的同时,还要从源头抓起,加强制约与监管,建立一套既有权威而又行之有效的廉洁自律机制。

第一,加强思想政治教育,提高防腐拒变能力。1932年3月,中华苏维埃共和国发布《政府工作人员要加紧学习》的第6号命令,要求各级苏维埃政府工作人员,尤其主要领导人都要学习马克思主义、党的方针政策、苏维埃政府制定的制度和法规以及文化知识,尽快提高思想理论水平和文化程度。⑥为此,临时中央政府创办了多种短期培训班,培养乡苏、区苏和县苏的干部,还创办了马克思共产主义学校和苏维埃大学,加强对苏区党、政干部的思想政治教育。这些举措大大提高了苏区干部的思想政治素质,增强了防腐拒变的能力。

第二,加强党政自律监察。中华苏维埃共和国的党政监察,是要充分发挥党和苏维埃政府的监管主体作用,以保障领导干部廉洁自律。首先,建立党内的纪律监察机构。1933年9月,中共中央作出决议:“为要防止党内有违反党章,破坏党纪,不遵守党的决议及官僚腐化等情弊发生……特设立中央党务委员会,各省县……成立各省县监察委员会。”[11]据此,中央苏区各省委和县委,从1933年冬起都成立了监察委员会。中共中央党务委员会也在1934年1月成立,董必武任书记。其次,在苏维埃政府内组建监察机关,即工农检察部,主要职责是“监督着国家企业和机关及有国家资本在内的企业和合作社企业等”,是否“正确地执行苏维埃的各种政策”。[4]411-412一苏大会后,中央工农检察部成立。二苏大会后,中央工农检察部改组为中央工农检察委员会,项英兼任主席。在省、县、区三级苏维埃设工农检察部,乡苏维埃设工农检察委员会,城市苏维埃则设工农检察科。[4]411

第三,强化法制惩处,划定廉洁自律底线。苏维埃中央执行委员会于1933年12月15日发布了《关于惩治贪污浪费行为》的第二十六号训令,规定:“凡苏维埃机关、国营企业及公共团体的工作人员,利用自己地位贪没公款以图私利者”,“贪污公款在五百元以上者,处以死刑”,“贪污公款在三百元以上五百元以下者,处以二年以上五年以下的监禁”,“贪污公款在一百元以上三百元以下者,处以半年以上二年以下的监禁”,“贪污公款在一百元以下者,处以半年以下的强迫劳动”。⑦该法令的颁布,为广大党员干部划定了廉洁底线,但凡碰触底线者,都将受到司法机关的严厉审批。

(三)权力监督机制

第一,舆论监督。中共和苏维埃政府充分借助苏区范围内数量众多的报刊来发挥传媒的舆论监督作用。苏区各种报刊均开辟出专栏,以便行使监督权。如苏维埃中央政府机关报《红色中华》,借助《突击队》专栏,批评官僚主义和贪污浪费等腐败现象。红军总政治部主办的《红星》报,借助“铁锤”专栏,批评红军中各种不良现象和作风。少共中央局主办的《青年实话》,有“轻骑队”专栏,全总苏区执行局主办的《苏区工人》,有“批评与指导”、“反对贪污腐化”等专栏。[2]920这就使中华苏维埃共和国的各个机关,均处于强大的舆论监督之下,使各种腐败现象难有藏身之地。

第二,群众监督。群众监督是中华苏维埃共和国对权力进行监督的重要补充方式。作为苏维埃政权的主人,工农群众不仅有选举代表参加苏维埃政权管理之权,还有对苏维埃政府的工作人员进行监督检查之权,如对不称职的苏维埃代表,选民们有权撤换他们。群众监督的主要方式有:在工农检察部设立控告局,组织突击队和轻骑队进行突击检查等。1932年9月,中央工农检察部颁布《工农检察部控告局的组织纲要》,规定各级工农检察部都必须设立控告局,“以接受工农对于政府机关或国家企业”的实名举报和控告。[4]416-417突击队和轻骑队都是群众监督苏维埃政府的重要方式,前者由工农检察部领导,后者由共青团领导,队员都由工农大众组成,检查任务也大致相同,一是检查“关于政纲政策执行得是否真确,工作计划是否实现”,二是检查“官僚、腐化、贪污现象等问题”。[4]414-415

第三,审计监督。审计监督,是在经济领域对苏维埃政府和企事业单位的进行审计检查,以堵塞漏洞,预防贪污腐败。1932年8月《财政部暂行组织纲要》颁布,明确规定财政人民委员部下设审计处,掌管“总预决算的审核、登记之检查及审核国家预准备之支出、国家现金及存款事项”,⑧省财政部则下设审计科。1933年9月,中央人民委员会决定成立中央审计委员会。该会负责“审核国家的岁人与岁出”,并“监督国家预算之执行”。[4]88同时,省和市苏维埃执行委员会也下设审计委员会,隶属于中央审计委员会。

在中共领导下,中华苏维埃共和国创建了以苏维埃代表大会制度为基石的新型政治治理体系,包括苏维埃政府决策体系、行政体系和司法体系,有效解决了民国时期乡村社会的政治危机,普通民众从被压迫和奴役的地位翻身成为苏区社会的主人。同时,中共还制定了符合苏区战时环境特点的权力运行机制、廉洁自律机制和监督机制,有效保障了中华苏维埃共和国政治治理体系的可持续运行,这些都为今天推进国家治理体系和治理能力现代化提供了经验。

注释:

① 目前学界对中华苏维埃共和国的国家治理体系与治理能力现代化问题的研究刚刚起步。

② 客家人特质的相关研究可详见钟声宏《中国大陆客家人居的空间分布及群体的特质》,《广西民族研究》2007年第4期。

③ 中共赣州地委党史工作办公室:红土魂(赣南党史资料第13辑),1990年,第15页。

④ 中华苏维埃共和国司法程序.红色中华,1934年第176期。

⑤ 孙荷宠.消灭土匪的意见.市政半月刊,1934年第1期。

⑥ 人民委员会命令第6号——政府工作人员要加紧学习[N].红色中华,1934年第12期。

⑦ 关于惩治贪污浪费行为[N].红色中华,1934年第140期。

⑧ 赣州市财政局、瑞金市财政局编.中华苏维埃共和国财政史料选编,2001,第24-25页。

[1] 林晓平.赣南客家宗族制度的形成与特色[J].赣南师范学院学报,2003(1):83.

[2] 余伯流,凌步机.中央苏区史[M].南昌:江西人民出版社,2001.

[3] 徐晓望.福建通史:第5卷近代[M].福州:福建人民出版社,2006:389-391.

[4] 厦门大学法律系,福建省档案馆.中华苏维埃共和国法律文件选编[G].南昌:江西人民出版社,1984.

[5] 江西省档案馆.中央革命根据地史料选编:下[G].南昌:江西人民出版社,1982:121-123.

[6] 杨 青.中华苏维埃共和国与中华人民共和国开国政权体制的比较研究[J].党史研究与教学,2001(6):12.

[7] 中共中央文献研究室.毛泽东中央革命根据地斗争时期调查文集[M].北京:中央文献出版社,2010:203.

[8] 中共中央文献研究室.毛泽东农村调查文集[M].北京:人民出版社,1982:336.

[9] 张玉龙,佟德元.中央苏区时期中共的党组织系统、党员结构与党政关系[J].苏区研究,2015(1):76-86.

[10]李志勇.陕甘宁边区政权形态与社会发展(1937-1945)[M].北京:中国社会科学出版社,2001:36-37.

[11]中央档案馆.中共中央文件选集:第9册[M].北京:中共中央党校出版社,1991:340.

[责任编辑 范 藻]

Study on the Political Governance System of Chinese Soviet Republic

WANG Huan1, TONG Deyuan2

(1. Literature School, 2. The Central Soviet Research Centre, Gannan Normal University, Ganzhou Guangdong 341000, China)

In order to solve the political crisis of countryside society in the Republic of China, including shackles of feudal patriarchal, invasion of West religious forces, warlord political darkness and chaotic political situation under the rule of the Kuomintang, Chinese Communist Party established the Political Governance System of Chinese Soviet Republic. The Political Governance System of Chinese Soviet Republic included top-level design of the political system and the Soviet decision-making system, administrative system and justice system. The operating mechanism of the Political Governance System of Chinese Soviet Republic included the power operating mechanism, self-discipline mechanism and supervision mechanism.

Chinese Soviet Republic; political governance system; Central Soviet Area

2017-01-10

四川革命老区发展研究中心资助项目“川陕苏区与中央苏区中共执政特色比较研究”(SLQ2015B-05)

王 欢(1981—),女,辽宁新民人。讲师,硕士,主要从事中国近现代史研究。

D231

A

1674-5248(2017)03-0061-06