傈僳民歌的传承现状研究

——以云南澜沧江流域维西县叶枝镇的“阿尺木刮”为例

2017-05-16杨英

杨 英

傈僳民歌的传承现状研究

——以云南澜沧江流域维西县叶枝镇的“阿尺木刮”为例

杨 英

“阿尺木刮”是傈僳族“三大调”之一,广泛流传于迪庆藏族自治州维西傈僳族自治县,起源于傈僳族的狩猎习俗,其丰富多彩的内容源于该民族对生产生活知识、人情世态、人与自然关系的体验,是傈僳族的百科全书,也是傈僳族民众叙述历史、祈佑尘世与神界沟通的方式,是一种以山地民族独特的美学体验进行的艺术创造。自2006年被命名为首批国家级非物质文化遗产后,政府有关单位对其采取了采集建档、建立传习点、组建歌舞队、培养传承人、培训艺人与展演等多种举措进行传承与保护,与此同时,其代表性传承人们则以师傅带徒弟和配合政府有关部门进校园、进演出团等方式对其进行传承,但仍旧面临因人文生态环境的改变、传承手段与传承环境的单一、人们思想观念的变化与传承对象的缺失而难以生存发展的局面。

澜沧江流域;傈僳民歌;现状考察;传承人;社会功能

民歌作为社区民众精神外显的符号,其“声音境观”绝不仅仅是对事物个体感悟的简单呈现,而是在不同的地理生态环境、社会机制、宗教文化等因素影响下产生的一种精神存放方式、文化传承载体以及生活叙述语言。民歌与社会、自然、人文生态环境相互关联,通过歌者将这种文化的特有反映和独有创造呈现出来,能够充分显示出其社会价值。因此,其传承的重要性不言而喻,而民歌传承人是民歌传承的重要载体,民歌在当代文化中多样性的价值定位正是有赖于其传承人“活态”的技艺承载和文化传递,如果脱离了传承人的创造和传承,民歌就失去了其存在的依托。由此,对民歌及其传承人的研究及保护,已经成为紧迫而重大的现实课题。

本文立足地方文献资源,以云南澜沧江流域维西县叶枝镇为考察点,对傈僳民歌的传承现状进行考察研究。通过对传承人“近距离”的实地访谈和发放调查问卷调查,将傈僳民歌传承人放在特定的人文生态环境中来进行研究,对传承人进行社会角色外显功能和符号意义内隐价值的“深描”,对传承活动在当代社区话语情境中的当代意义进行识读,进而探讨如何充分尊重文化持有者的意愿和选择,如何使傈僳民歌能够继续传承下去,如何使其始终根植于族群之中而绽放生命活力,如何活态地实现对傈僳民歌传承人的保护与培养,从而为傈僳民歌的保护和传承工作的可持续开展、进行其文化基因的当代护养提供思路。

一、“阿尺木刮”的源流及人文、艺术特征

(一)“阿尺木刮”的定义及源流

在音乐学界,被称之为傈僳族三大调之一的“阿尺木刮”,广泛流传于迪庆藏族自治州的维西傈僳族自治县。在傈僳语中,“阿尺”意为“山羊、羊子”,“木刮”意为“歌唱”,所以“阿尺木刮”即“山羊的歌、羊子的歌”,现在,人们通常将维西县叶枝镇一带傈僳族的歌唱、舞蹈都统称为“阿尺木刮”。

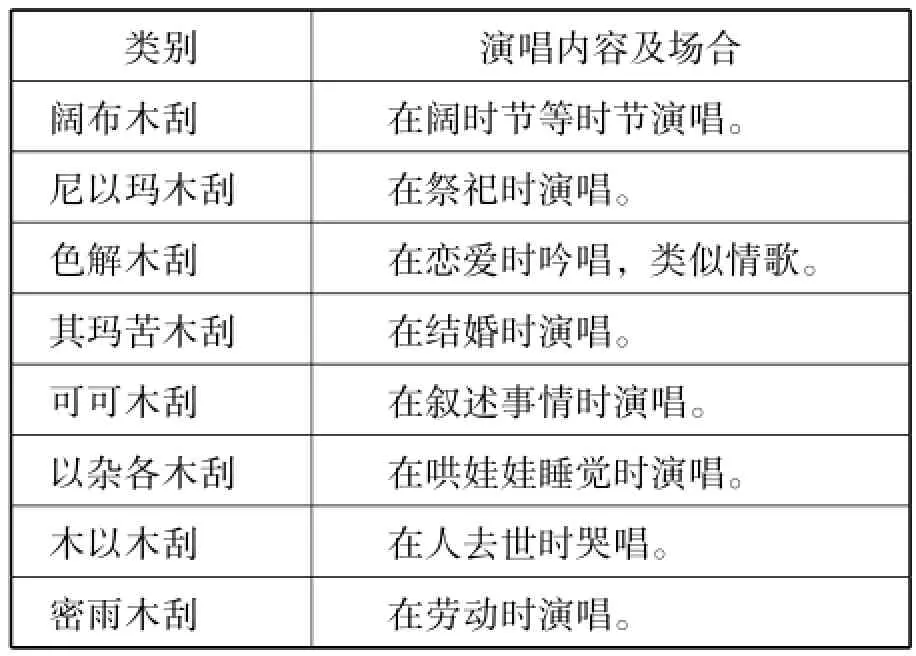

“阿尺木刮”的由来与傈僳族的狩猎习俗有着密切关系。据明代《景泰云南图经志书》卷四载:“有名傈僳者,亦罗罗之别种也,居山林,无室屋,不事产业,常带药箭弓弩,猎取禽兽,其妇人则据取草木之根以给日食,岁输官者,唯皮张耳”。[1](P310)原始社会时期,傈僳族围猎结束时,人们便相约聚在一起唱歌跳舞,抒发群体情感,表达劳动丰收后的喜悦心情和美好祝愿。在我们的调研中,据“阿尺木刮”国家级代表性传承人熊自义介绍,“阿尺木刮”早期(这应该是到了氏族社会时期)只在祭祀时才演唱,后来逐渐延伸到过年过节、结婚丧葬、下地干活等场合都演唱,这一变化鲜明地印证了民歌文化由圣变俗的过程。熊自义还给我们介绍了“阿尺木刮”的演唱内容是因演唱场合的不同而发生变化的,具有即兴性。

“阿尺木刮”类别及演唱内容

(二)“阿尺木刮”的艺术特征及人文特色

“阿尺木刮”这种山地民族的歌舞艺术,拥有着自己独特的艺术特征和人文特色,它为我们的民族民间艺术奉献出了独特的“这一个”形象。在千百年来的发展历程中,“阿尺木刮”形成了如下艺术特征:1.在演唱形式上,“阿尺木刮”的歌唱多以一领众合的形式展开;2.就节奏和音高而言,起先,其歌舞节奏平缓,娓娓呢喃,行至最后一个音突然上升一个八度,又回到原来音高的位置继续低吟,从而形成了如高山般起伏的艺术特点;3.在速度方面,其以中速为主,随歌而舞的肢体摆动速度会根据群体步伐的速度适时进行微调,个体间以各自的心理默契与整体相配合,从而形成整体的力量;4.在声音形态上,“阿尺木刮”在歌唱时主要以模仿山羊的声音和神韵为要素,几乎每一个音都在模仿山羊“咩~咩~咩~”的叫声,以一种山地民族独特的美学体验进行艺术创造。当然,“阿尺木刮”也拥有着自己独特的人文特色,同所有的民歌一样,其构成的丰富不在于其音乐组织的复杂,而在于其歌唱内容的表达上:其源于傈僳族对生产生活知识、人情世态、人与自然关系的体验,可谓是傈僳族的百科全书,是傈僳族民众以艺术的手段叙述历史、祈佑尘世与神界沟通以实现人神对接与平衡的有效方式,其也在完成自我审美的过程中讴歌民族精神。

这首“阿尺木刮”《羊子歌》(见后页谱例)由维西县叶枝镇新乐村熊丽忠演唱,周凤平记谱。据演唱者介绍,这首民歌的大意是:深山林里去放羊,羊儿吃草快长大,今年五六只,明年五六十……其演唱方式以挤压喉头的下波颤音特点明显,前短后长型节奏(xx.)贯穿全曲。[1](P309)这首歌充分表达出傈僳族人对美好生活的无限憧憬。在这些民歌中,曲谱只是作为一种表音符号而存在的,它是难以记录下音乐在演唱过程中所要传达出的韵味的,这就需要我们联系歌词,通过更为深入的研究来揭示出其深层意蕴。

特别需要指出的是,学界把挤压喉头的颤音唱法统称为“喉颤音”,而这种喉颤音在傈僳民歌中大量存在。杨曦的“音乐人类学视野下的傈僳族‘阿尺木刮’”一文中提到:“傈僳族文化学学者林永祥老人,经过多年置身于傈僳音乐的研究后谈到,傈僳族基本分布在三江并流的区域,而喉颤音的歌唱形式基本只出现在怒江流域和澜沧江流域,那么这两个流域所流传的傈僳族三大歌调‘摆时’‘优叶’‘木刮’,前两者都流传于怒江地区傈僳族群中,只有后者流传于澜沧江地区的傈僳族群中,它们都运用到了相应的‘喉颤音’来进行歌唱,但是怒江流域傈僳族的‘喉颤音’与澜沧江流域‘阿尺木刮’的‘喉颤音’还是有所区别的:怒江流域傈僳族的‘喉颤音’主要的发声部位是在喉咙的下面部分,我们称之为大喉;而‘阿尺木刮’歌唱的发声部位则是在喉咙的上端末尾部分,也就是我们的小喉咙处。”[2]云南民族音乐学家张兴荣教授在他的研究中也指出:怒江流域喉颤音的音型走向向下到低音时颤,多表现为大波颤,发声点靠后,发出低沉浑厚的声音;而澜沧江流域喉颤音则是音型走向向上到高音时颤,多表现为小波颤,发声点靠前,挤压喉头仿羊咩声。[1](P333)两位专家学者在这里所指出的“喉颤音”的发声区别,说明了同一文化现象在面对地理区位的差异时,其表达方式也会因自然环境或心理需求的差异而产生变化,由此,群落文化也就愈加多样化。

二、“阿尺木刮”的保护传承现状

作为一种民族民间艺术的瑰宝,自2006年“阿尺木刮”被列入第一批国家级非物质文化遗产名录后,当地政府相关部门就积极介入,采取一系列举措,对其进行传承保护,与此同时,来自民间的传承人们的多种传承活动也一直在开展,但其仍面临着生存发展的诸多困境。

(一)政府有关部门所采取的保护传承举措

2006年5月20日,傈僳族“阿尺木刮”经国务院批准被列入第一批国家级非物质文化遗产名录,标志着一个边缘群体的文化创造获得了“国家权力”评判的认同,一个民族的艺术智慧由此获得了更多人的认知。笔者在对维西县文化馆相关工作人员的访谈中了解到,“阿尺木刮”自进入该名录以来,在各级政府和相关部门的高度重视下,由县文体广电旅游局、文化馆组织人员不畏艰难,长期驻扎在“阿尺木刮”的发源地及相关社区进行调研,针对“阿尺木刮”的传承情况采取了一系列的保护措施,具体来看,主要开展了以下几方面的工作:

1.深入调查,采集并建立档案

维西县相关工作人员多次深入“阿尺木刮”的发源地叶枝镇同乐村及周边村寨进行实地考察,掌握了“阿尺木刮”的分布状况、传承流派、保护现状以及相关村寨唱跳此歌舞人员的结构、传承人状况等,并组织专业人员对所获资料进行细致的整理、分类,进而存档。如:对“阿尺木刮”的传统音声进行了系统录制,对10段“阿尺木刮”音乐进行记谱,用汉语翻译了歌词,持谱、调、器的专业立场对其进行了相应的整理与研究,形成文字资料约5万字,图片约500幅,录音约300分钟,录像(专题片)约120分钟等。在此基础上,维西县文化馆还建立并完善了“阿尺木刮”的音、像、图、文的档案数字化工作,为“阿尺木刮”的保护与传承开创了新的形式。

2.建立传习点,组建歌舞队,培养传承人

据笔者实地访谈得知,2008年,维西县文化馆在叶枝镇同乐村人员相对集中的村公所建立了传习点(主要在当地组织节日活动和开展“阿尺木刮”歌舞的传承工作),由熊自义(国家级传承人)作为第一传承人、余仙君(省级传承人)作为第二传承人、李碧清(省级传承人)作为第三传承人,以及余健芳、余文英、余秀仙、张同仙、余仙、余志新、余小飞、余新华、余海山等12人组成。县文化馆为传习点购置了音响设备,组织了挂牌仪式,并与设备管理人员和传承人签订了保护协议。以传习点为平台和载体,该村形成了一支集表演、传承、宣传为一体的“阿尺木刮”歌舞队,多年来,这支队伍一直活跃在维西县的各种节庆活动中,发挥了重要的文化传承和推广作用。

2011年至2013年间,县文化馆又分别在叶枝镇新洛村、巴迪乡、康普乡建立了三个传习点,组织各级艺人进行“阿尺木刮”的传承,努力培养新的传承力量,进一步开展“阿尺木刮”歌舞形式、流派、唱词、唱腔、传承人员结构、歌舞服饰、歌舞传说等档案资料的重点普查工作,全面分析“阿尺木刮”传承面临的矛盾和困难,并提出对策建议,向上级部门提交了包括上述内容的两份调研报告;与此同时,充分利用叶枝、巴迪、康普三个传习点加强对现有传承人的管理,通过与传承人签订传承协议,要求传承人定期完成传承、授课时数,建立健全传承人奖惩机制,定期或不定期地进行监督、抽查和验收。如:对积极参与“阿尺木刮”保护传承活动的传承人给予经费补助和生活补助,对违反《维西傈僳族自治县民族民间传统文化保护条例》和《维西傈僳族自治县民族民间艺人管理办法》的传承人给予教育、取消荣誉直至除名等处罚。

2015年初,在各级主管部门的共同努力下,傈僳族“阿尺木刮”传习中心在叶枝镇同乐村建设完成,传习中心由多媒体电子展厅、文化传统展室、传承活动中心构成。同时,县文化馆又在叶枝镇新洛村、叶枝镇松乐村、康普乡普洛村、巴迪乡阿尺打嘎村等代表性强的村落建立了“阿尺木刮”的传习点。

?

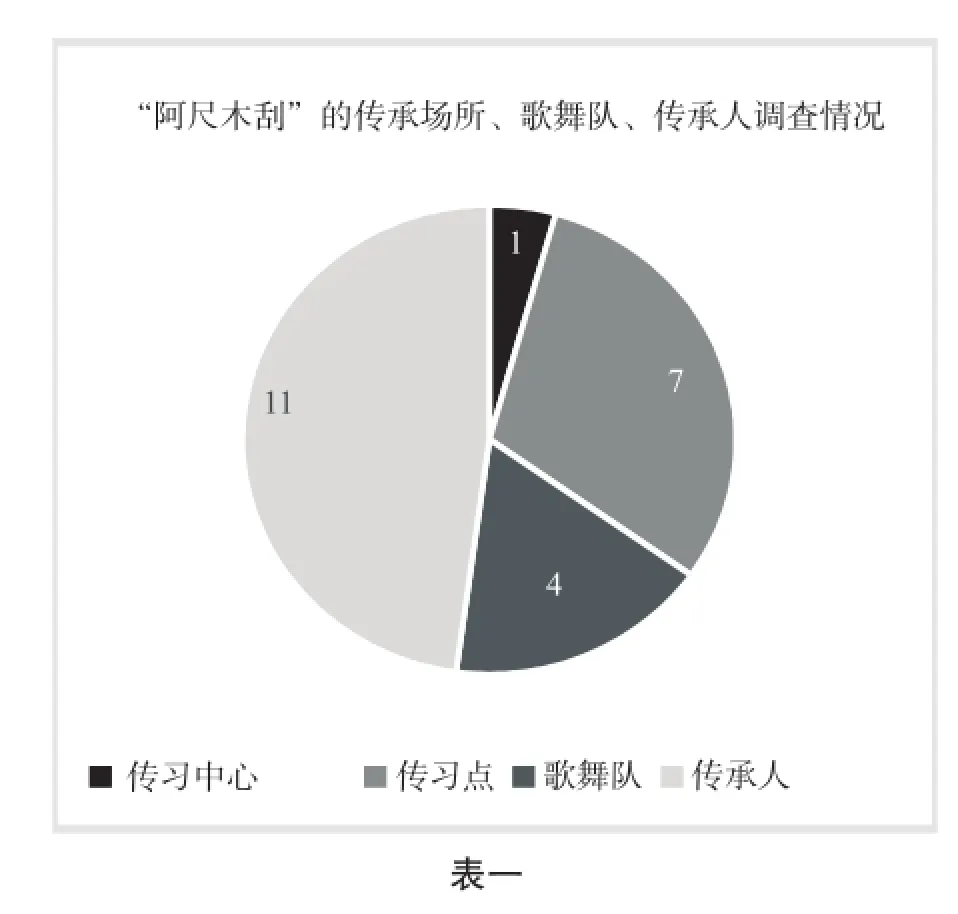

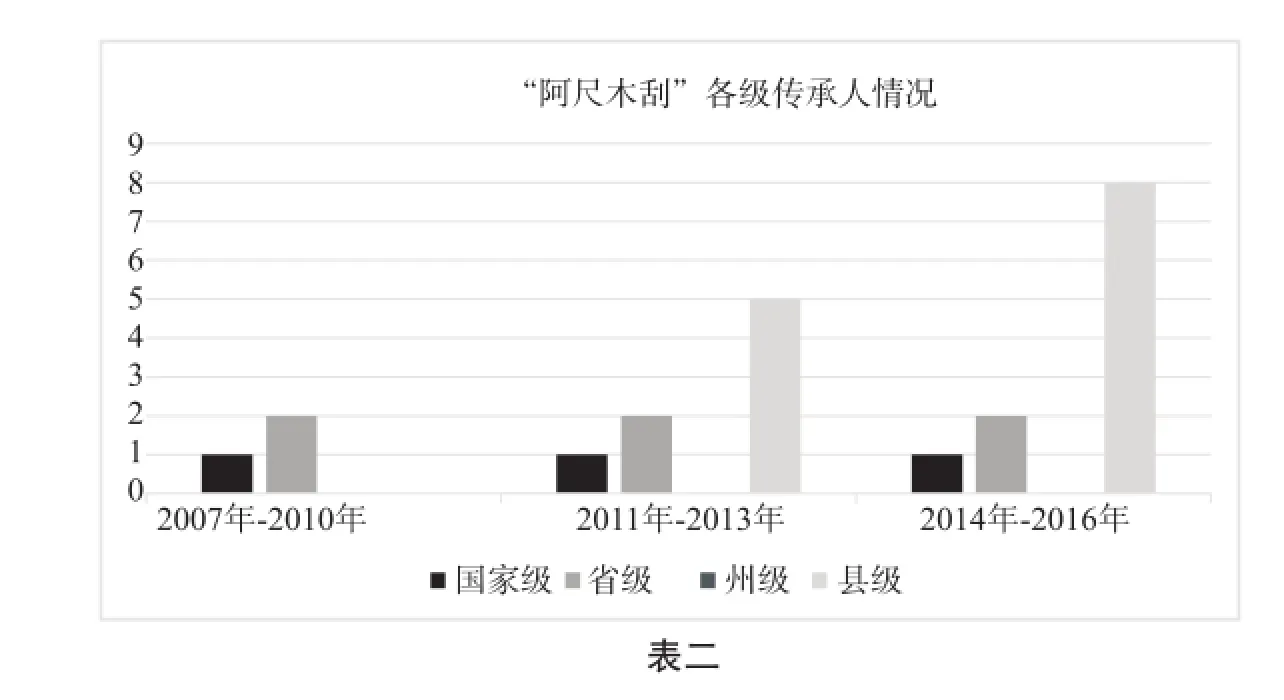

针对国家级非物质文化遗产项目“阿尺木刮”的保护和传承,在各级政府及相关部门的努力下,叶枝镇建立了一个传习中心、七个传习点、四支歌舞队,培养了“阿尺木刮”国家级、省级、县级代表性传承人共11人。(各级传承人情况见表一)

自“阿尺木刮”成为国家级非物质文化遗产项目以来,已命名传承人共11人,其中国家级传承人1人(2007年命名),省级传承人2人(均为2010年命名),州级传承人0人,县级传承人8人(2012年命名5人、2015年命名3人)。纵观10年来,被命名的“阿尺木刮”传承人的人数并不可观,甚至出现了州级传承人空缺的现象。对此,维西县文化馆长期从事“非遗”工作的老师告诉我们,他们每年都按要求向迪庆州“非遗”中心递交了“阿尺木刮”传承人的申报书,但因遴选范围小、推荐对象自身水平有限,很多人达不到州级传承人的申报条件。这充分反映出四级名录下各级传承人选拔难、培养难、传承难的现实矛盾问题。

3.培训与展演相结合,活态地保护和传承“阿尺木刮”

?

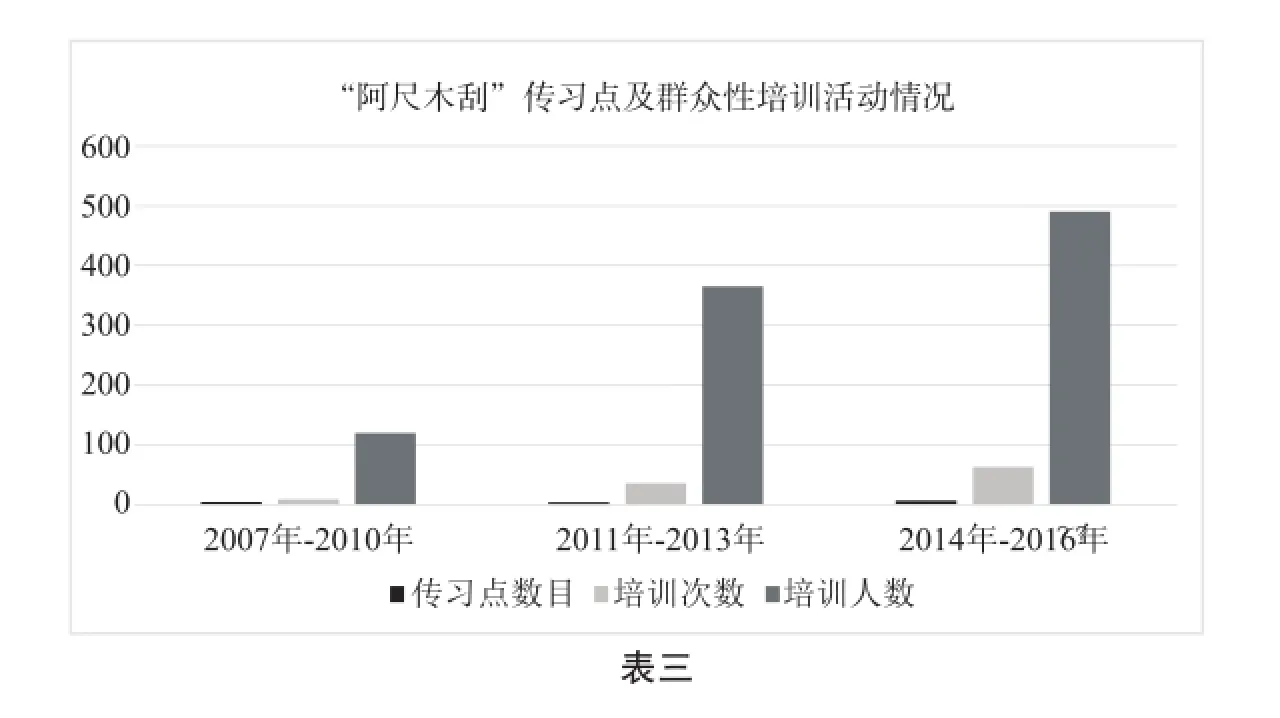

访谈中,维西县文化馆的老师还谈到,近年来,县文化馆每年都如期分批在各传习点开展群众性“阿尺木刮”的歌舞培训活动,每期培训人数都保持在30人左右,并以培训与展演相结合的方式,活态地保护和传承“阿尺木刮”。

据统计,2007—2010年,该县文化馆在已建立的一个传习点每年均举办了三期“阿尺木刮”群众性培训活动,共培训了120余人;2011—2013年,在已建立的四个传习点每年均举办了三期“阿尺木刮”群众性培训活动,共培训了360余人;2014—2016年,在已建立的七个传习点同样每年都举办了三期“阿尺木刮”的群众性培训活动,共培训了490余人。与之同时,组建了四支群众性“阿尺木刮”歌舞业余表演队(共40余人),定期开展进校园、进社区、进企业等演出活动,并通过艺人传承授课、演员相互交流等方式,使“阿尺木刮”在叶枝镇同乐村11个村民小组及中小学中广为流传、得以普及。

?

据资料显示,为了活态地保护和传承“阿尺木刮”,2009年,维西县文化馆曾在同乐村组织了叶枝镇各村寨之间的“阿尺木刮”歌舞大赛,参赛队有11支,有老年队、青年队、少年队和儿童队,到场人数达760余人;2015年至今,在维西县政府及相关部门的组织中,叶枝镇已举办了两届“阿尺木刮”节,来自中国、缅甸、泰国的傈僳族同胞们载歌载舞欢度节日,成为当地的文化盛事,这也是傈僳民歌得以传承与发展的重要举措。与此同时,一些大型文艺节目演出和录制活动,政府往往会让“阿尺木刮”参加。如:2008年,“阿尺木刮”参加了中央电视台音乐频道《民歌·中国》“神奇的维西”民族歌舞节目录制;2011年,维西县民族歌舞团参加了迪庆州举办的“新歌、新舞展演大赛”,其表演的“阿尺木刮”获得了金奖;2012年,“阿尺木刮”参加了北京举行的全国少数民族文艺会演开幕式《盛世中华》的演出……在此基础上,县文化馆还制作完成了傈僳族“阿尺木刮”展演的专题纪录片,这种虽然脱离了民俗土壤的展示,却仍然受到了人们的广泛关注和普遍喜爱,因政府对其的认同而提升了文化持有者的文化自信——特别是当地的许多文化工作者,他们既是国家文化机关的工作人员,又是少数民族干部,是文化的持有者和民间文艺的传承者,双重身份使得他们拥有着较强的文化传承保护的责任心,因此而产生了强烈的荣誉感和自豪感,这样的情怀是我们在采访中随时都能体会到的。

(二)代表性传承人的传承现状

作为一种社会现象和精神象征,音声技艺与它种文化最大的不同在于其承载的独特文化背景和心理活动,正是这种特性,使其在传承的过程中必须依靠人的继承,如若没有了人作为传承主体进行推广,这意味着这些精神遗产将流失。[3]如此,对本论题而言,如果脱离了一方水土特定传承人的传承和再造,“阿尺木刮”必然失去存在和发展的依托。因此,对“阿尺木刮”代表性传承人现状的探访,便成了本项目研究展开的重点。

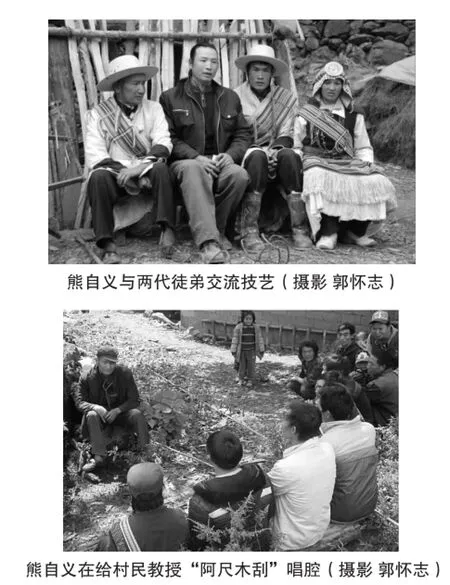

2015年8月,笔者来到维西县重点采访了叶枝镇“阿尺木刮”国家级代表性传承人熊自义和省级传承人李碧清,在与他们的交流中,笔者感受到一种文化的价值和一个民族的文化生态建造在当下的意义。

1.熊自义:男,傈僳族,1941年出生于维西县叶枝镇新洛村米俄巴村民小组的一个农民家庭里。在这片土地上诞生了很多傈僳族的祭天古歌、传说故事等宝贵的文化财富,如这里民族生活的方方面面,都可通过智者以“木刮”来讲述。用熊自义的话说,那就是:“傈僳族的调子没唱到的只有‘放鸡调’了!”这彰显出一位传承人对自己所拥有民族文化的一种自信与自豪感。

访谈中,据维西县文化馆的老师介绍,熊自义从小就聪慧过人,不仅是各种农活的行家里手,还向本村“有学识”的长辈哇忍波(男,傈僳族,已去世)学会了傈僳族代代相传的各种木刮。在村中,熊自义时常为民众服务,从来不计报酬;同时,文化部门向他收集民间艺术资料时,他总是毫无保留地将所学都贡献出来。作为哇忍波仅存的嫡传弟子,熊自义不仅继承了傈僳族古老的文化传统,成为本民族文化的集大成者,更以充满智慧的个人魅力,成为邻近村寨节庆或婚丧嫁娶活动中不可缺少的核心人物,他通过各种聚会和仪典,传播了傈僳文化的精华。

采访中,这位年迈的老人掩饰不住内心的兴奋和傈僳族能歌善舞的天性,兴致高昂地为我们唱起了一首首“阿尺木刮”,他那独特的嗓音和发声方式感染着我们到访的人员。当我们问及他年轻时是如何学习傈僳族的传统知识以及歌唱技能时,见过许多场面的老人娓娓道来:“我小的时候常听到同村的哇忍波演唱‘阿尺木刮’,看到他为村子里的人举办祭祀仪式念诵经文的神态,我觉得哇忍波是一个伟大的人,便跟村里的哥哥姐姐们到哇忍波家的火塘边玩耍,听他唱歌,我常常被他的歌声所吸引,并逐渐对傈僳民歌产生了兴趣;空闲时,我便找到哇忍波,希望跟随他一起放羊,学习演唱‘阿尺木刮’的各种技能,他也欣然地接受了我的请求。”熊自义老人还告诉我们,在他几十年的人生历程中,没有一天不是唱着“木刮”过来的:八九岁时他唱着“直鲁木刮”(放羊调)游走山野;十七八岁时他唱着“尼义木刮”(劳动调)出入于田边地头;20多岁时,他唱着“尼吃木刮”(情调)领回了村里最美的姑娘;25岁开始他唱着“处于木刮”(丧调)为族人主持丧葬礼仪,更唱着“马华木刮”(婚调)为族人主持结婚仪式,或唱着“阔时木刮”(过年调)组织村中的节庆活动。由于个体的聪慧和对本民族音乐的热爱,熊自义几乎继承了哇忍波的全部技艺,成为傈僳族公认的艺人和文化持有者,他以自己的文化习得,成为叶枝镇一带村寨各种活动中的核心人物。特别是随着我国文化政策的调整,傈僳族古老的文化艺术得到了更多的关注,在相关部门的支持下,熊自义更是老当益壮,曾组织了80余人的“阿尺木刮”表演队,每到农闲就进行排练,使村中的年轻人掌握了一些基本的表演套路,并在村寨中开展演出活动。在老人美好的回忆中,我们还了解到,至今,他已带了四批徒弟(共80余人),并向徒弟们传授了“阿尺木刮”的十段音乐,还传授了流传于维西傈僳族自治县澜沧江一线傈僳族聚居区的众多“木刮”,如“建房调”“结婚调”“放牧调”“劳动调”等。前些年,他身体状况还好的时候,还定期到传习点组织“阿尺木刮”艺人进行传习活动,培养出新的传承人,如已被命名为省级传承人的余仙君、李碧清就是他的徒弟,这两人都经他的传授和他们自身的努力,也成了一方文化的传播者和创造者。作为地方文化的代表人物,熊自义承担起了薪火相传的社会职责,在口传心授、口耳相传的过程中,他也以自己拥有的一身绝活而成为当地的名人和傈僳文化的代言人。

交谈中,熊自义还反复谈到对“阿尺木刮”传承现状的担忧。他说:“我现在年纪大了,走不动了,嗓子也没有以前好了,很多时候都唱不动了,这个地方山高路远,一下雨就不通车,我还有很多的调子没有机会教给年轻人,而现在村子里的年轻人大部分都外出打工去了,小娃娃都在读书上学,他们现在唱的很多傈僳调子都变味了,越来越不像我们傈僳古歌了,真不知道我们的歌调还能延续多少年!”我们明白,作为老人,他的担心是指现在用MIDI制作的傈僳歌曲,除了旋律采用了“木刮”的素材外,其表现方式、演唱风格、音色特征等内在的韵味与传统的“木刮”都渐行渐远。对此,我们也忧心忡忡,但我们也深信,随着党和政府对民族传统文化的日趋重视,在艰辛中逐步形成的一个重视民族传统文化的良好文化氛围中,年轻一代傈僳人会对自己民族文化的走向做出正确选择的!

2.李碧清:男,傈僳族,1968年8月出生于维西县叶枝镇同乐村。采访中我们看到,李碧清家旁边便是相关部门专设的“阿尺木刮”传习所,当我们走近观察时,却发现传习所大门紧闭、灰尘密布,向其他村民询问才知道,近年来,这个带有政府背景的场所基本没有使用,村民们要开展活动,多是在村中的篮球场举行。来到李碧清家,他热情地接受了我们的采访。

据李碧清回忆,从小只要听到村里有人唱调子,他就会跑去听、去学,别人见他喜欢,嗓子也好,也愿意教他。教他的师傅主要是本村的黑格(男,傈僳族,生于1933年)和新洛村的熊自义。1987年,为了学到更多“阿尺木刮”的唱词唱腔,李碧清将家中的全部农活交给妻子管理,跟随黑格老人长期驻扎在高山牧场上。白天,他们放牧歌唱;晚上回窝棚后,他又在火塘旁向老人请教各种唱法。经过三年的放牧学习,李碧清能够独立演唱许多傈僳族古老的民歌,并了解了其歌唱所表达的内容。回到家后,他又听说新洛村的熊自义会唱更多的傈僳调子,因此,只要没有活干,他便走几十公里前去熊自义家里学艺。李碧清说:“师傅一句一句地教,我就跟着认真地唱,有不懂的地方,师傅还会耐心地给我讲解。在师傅看来,唱‘阿尺木刮’其实就是唱调子,如酒歌呀、迎亲歌呀都是在唱调子,都属于‘阿尺木刮’,但‘阿尺木刮’唱出来必须带着山羊的音调,带着颤音,没有颤音、没有羊咩的音调就不属于‘阿尺木刮’……”对此,笔者带着疑惑询问了李碧清:“唱调子时为什么带着山羊的音调?”他说:“老人都是这样唱的,我们也就学着老人唱,可能我们傈僳族在山里放羊,听多了山羊的叫声,就开始模仿它们的声音吧!”笔者在想,这样的解释正折射出氐羌后裔对远古图腾的记忆。

访谈中,李碧清也表现出了对“阿尺木刮”传承现状的忧虑。他说:“随着老人的去世,会唱‘阿尺木刮’的人也越来越少,我们这代人再不去保护它,也许下一代人就不知道傈僳调子是怎么一回事儿了。我很喜欢我们傈僳的歌舞,我要一直唱下去、跳下去,把我们傈僳族的文化传承下去。作为传承人,我觉得自己有能力也有义务去担起这个责任。我每年至少要培养两个徒弟,教他们唱傈僳调子,还带他们参与各种展示和交流活动;农闲时,我会组织村里的歌舞队排练,为外地游客演出,推广我们的文化。只是现在村里的年轻人多数都外出打工,歌舞队常常培养一批走一批,感觉很可惜,也很无奈。”为了引发年轻人的兴趣,增加民众参与的积极性,李碧清还煞费苦心地把一些流行音乐的元素加入到古歌的演唱中,这虽然适应了年轻人的需求,但村里的很多老人听了却不高兴,认为他把傈僳族的文化糟蹋了。其实,作为一种尝试,李碧清也还在探索中。他还说:“我很乐意传承我们民族的文化,但常常不被理解!村民们总以为我通过演出收了不少演出费,而且还让我去找政府要钱,可政府又觉得我是为了钱才做这个事。总之,现在好像传承的目的都与钱有关——如果挣这份钱,我不如去外地参加表演挣得更多,其实在我们这里,一年里也难有几起为观光团表演的机会。”交谈中,李碧清表现出一脸的无奈。在他的记忆中,也有许多值得回忆的事。如:2003年,他被县民族艺术团特招入团,也就在这一年,他在县“首届歌、舞、乐大赛”中获得声乐类一等奖;2005年,他又被香格里拉艺术团特招入团,同年又在迪庆州“首届香巴拉歌、舞、乐大赛”中获得三等奖;2008年9月,他在迪庆州“首届企业职工歌、舞、乐大赛”中获得三等奖;2010年、2011年4月,他分别被邀请参加云南艺术学院的“非物质文化遗产进校园”活动,走进了大学的课堂,作为传承人为学生介绍和传授“阿尺木刮”;2012年4月,他被命名为云南省傈僳族“阿尺木刮”代表性传承人;2015年8月,他参加了首次云南省国家级、省级非物质文化遗产项目代表性传承人培训班。他说:“参加培训,感触很深,让他更清楚自己作为一名传承人的权利和义务,感觉到自己的责任更重了!”也正因如此,他才乐意继续坚持在家乡开展传承工作。

李碧清自幼受“阿尺木刮”的熏陶,在长辈们言传身教中学会了“阿尺木刮”的许多东西,特别在他成年后,由于在歌舞技艺上表现出众,自1989年开始便担负了村中传授“阿尺木刮”的主要职责,被村民称为“阿尺呙斗”(意为:领头羊),成为当地民众的榜样,连周边村寨喜爱“阿尺木刮”的年轻人都来向他学习。多年来,李碧清在叶枝镇组建了“阿尺木刮”表演队3支,共180余人,收徒50余个,其中有20余人可以独立地进行“阿尺木刮”表演,如李志新(男,傈僳族,生于1986年)、余国华(男,傈僳族,生于1985年)等,在李碧清的带领下,也基本上掌握了“阿尺木刮”的唱腔、唱词及舞蹈动作。2011年至2015年,为配合县文化馆开展的“阿尺木刮”保护工作,李碧清在傈僳族聚居地进行了“阿尺木刮”的广泛传授,并受邀到昆明开展了“阿尺木刮”歌舞进校园传承活动,使“阿尺木刮”这一民间歌舞获得人们更多的了解。多年的学习实践,使李碧清在“阿尺木刮”技艺上得到了质的飞跃,他的演唱也使古老的歌舞从形式到内涵都得到完善。李碧清在“阿尺木刮”方面的造诣,得到了傈僳族同胞、当地艺术界人士的赏识。2004年,他被维西县民族艺术团特聘当了3个月的教员;2005年被《云南映象——香巴拉映像》特聘当了6个月的教员……也正是这些经历,使李碧清具备了较强的组织和管理能力,使他成为更具现代意识、更有开放理念的新一代“阿尺木刮”传承人。

现在,李碧清已成为傈僳民歌的重要承载者和传递者,他以生活中积淀的才智和灵性,掌握着傈僳族的文化传统和技艺。而正是这种生存的智慧,使他成为傈僳文化代代相传接力过程中的“执棒者”和代表人物,更因为其获得的各种荣誉,使他成为地方的文化领袖,成了当地的名人。

从我们对两位传承人的探访中不难看出,他们都有相同的以老带新、口口相传的传习经历,都经过了一个从无意识、以兴趣为主到有意识地传承本民族文化的认识和觉醒的过程。在族人的眼中,他们都是本民族文化的百科全书;而在我们的眼中,他们又是身怀绝活的民间艺人。他们对“阿尺木刮”的学习理解、传承创新,都对傈僳文化的传承发展发挥着重要的纽带作用。

随着走访的深入,笔者也发现了民间传承过程中暴露出的很多问题,值得思考,这就引出了下面的话题。

三、对傈僳民歌传承现状的分析与思考

某一地区的文化传人的生存发展现状,就是地方文化现状的一面镜子,通过对他们的了解,我们大致可以了然某一文化现象的现实状况及其地方文化品牌的质量。

傈僳民歌源于傈僳族民众的生产和生活方式,源于一方水土中人们的风俗需求,与一方民众的心理和生理同构,在数百年的传唱中保存着淳朴和鲜明的地域性,这种文化形式是有别于它文化最基本的特征。在进入文化全球化的现代背景下,民歌这种稳定性较强的艺术样式的内容和形式也会因生存方式的变化随之改变,出现一些与当下社会和心理互动中的变化。正如在熊自义、李碧清个人成长的几十年里,正是中国社会发生变迁的重要阶段,因此,傈僳民歌的传承也必然随着时代车轮的转动而悄然发生变化,这就呼应了人类学“形成着的人创造着形成着的现代社会”这一观点。具体来看,引起变化的原因是多方面的:

(一)人文生态环境的改变

在当下全球化和城镇化的进程中,傈僳族的生产、生活方式也发生了很大的变化,使得傈僳民歌原有的社会功能逐渐消退。特别是伴随着现代传播方式的普及,村寨的娱乐生活也更加多元,使得傈僳民歌的生存日趋艰难。与此同时,由于普通话的推广,少数民族语言课程的缺失,傈僳族聚居区使用傈僳语的青年一代越来越少,特别是为了生存之需,外出务工潮更是加剧了民族语言的流失。民族语言的消失更成为学界关注的话题,这之于本议题而言,也至关重要。我们知道:民族语言与民歌的关系十分密切,如果傈僳族的语言无法传承下去,那么傈僳民歌自然就无法生存。现实是,作为一种族别标识,虽然傈僳民歌能被本族民众接受,但因语言的阻隔,使得多数的青年一代只能旁观而不能传唱,加上文化的不对等交流和文化自信的缺失,傈僳民歌能否还被傈僳青年一代接受,现在我们尚无法做出判断,但这样的现实却意味着傈僳民歌在当今社会条件下活态传承面临诸多困境。

(二)传承手段与传承环境的单一

从社会学的意义上讲,人对一种声音的不同感受因由其不同的文化素养而产生,以致使其归依自然形成的一种“集体无意识”遗存至今。同样,傈僳民歌是其民众在民俗语境中的习得,与人们日常生活共生共存。如本文的主角熊自义、李碧清所演唱的傈僳族民歌,便是在村寨的民俗节庆、宗教仪式和生产劳动等活态场景中,在耳濡目染中获得演唱技能,并用这种技能作为自身情感表达的手段,通过音乐传达出的自己对生活的理解和对自然的看法。这些民歌的内容与形式与特定的时间、地点等文化语境紧密相连,与传承主体生存经历中的角色关系极为密切,其传承行为渗透于当地民众生活的各个方面,成为音乐文化得以代代延续的有效方式。[3]在新的社会环境中,大部分传承人除了参加各种社会活动外,主要利用农闲或休息时间开展传承活动,以办培训班、个别辅导等传承方式进行。部分传承人在这方面成绩显著,但也有相当多的一部分传承人,由于年轻人都外出谋生或因其他原因,未能很好地履行相应的传承职责,即使有政府的支持,也只是做一些表面的、浅层次的工作,缺乏具体的传承目标和任务,达不到申报传承人时所规定的具体要求,传承效果很不理想。我们还发现,现在所采用的传承方式大多已脱离了其原有的生态环境,更多的是通过开办培训班的方式进行音乐技能的培训,其在特定文化语境中习得的基础已逐渐消失,而这种只有声音传递却缺乏内心领会的方式,使阿尺木刮深层的文化意义隐约难寻,那么,这样的传承方式是否真正能够引导年青一代村民了解了他们自己的文化传统,真正认识到这种文化之于每一位族人生存的意义?这一现状也是值得我们探讨的话题。

(三)思想观念的变化与传承对象的缺乏

一个民族文化的变迁总是同其经济的变迁相伴相随。随着国家经济建设和城镇化进程的加快,傈僳族村寨的年青一代也和中国广大乡村其他地区的青年一样,不再固守自己的土地,外出务工成为其生活首选,以致传承主体缺失。目前接受传承的对象主要是在家的妇女及小孩——妇女们因忙农活和料理家务,少有兴趣参与其中;儿童们因集中办学住校在家时间很少,逐渐脱离了母语环境。虽然时有不定期的“进校园”传承,但由于语言和“兴趣点”的原因,许多对傈僳民歌生动的情感体验都隐退到声音的后面,因而传承效果不佳;更为严重的是,受市场经济唯利观念影响,很多人内心浮躁,不愿或不想花更多的时间去学习民族传统文化,导致其演唱民众参与度不高、普及率不高。在我们看来,尽管像熊自义、李碧清这样的政府代言人拥有较高的积极性,各级政府也大力支持,但由于社会的变化、人们价值取向的偏移,村民们的参与积极性仍然不高,其传承的效果更是不佳。如传承人李碧清所言:“我常常四处苦寻后继者,但能够坚持下来的人仍然很少很少!”

结 语

一个民族所拥有的特色文化是这个民族跻身现代社会的立身之本,没有自身特色鲜明的文化,这个民族就失去了根脉。一种文化得以传承和发展,虽由多方面的因素所决定,之于本话题,如何充分尊重文化持有者的意愿和选择,如何使傈僳民歌能够继续传承下去,如何使其始终根植于族群之中绽放生命活力,如何活态地实现对傈僳民歌传承人的保护与培养,是一个社会系统工程。进一步讨论,文化遗产不同于历史知识,历史是史学家认为值得记录的往事,而遗产却是当代人,特别是文化持有者认为值得继承并传承的传统,面对“熊自义”们的焦虑,笔者在想:但愿他们不要成为傈僳民歌最后的歌者和诀别者,这样的思考和助力,不单是学者关注的话题,更将是地方政府和地方文化精英面临的一项艰巨而重要的任务。

(责任编辑 闵 煜)

[1]张兴荣.三江并流区域音乐文化大观[M].深圳:中国唱片深圳公司出版,2012.

Zhang Xingrong,The Musical Culture in the Threeparallel Rivers,Shenzhen:China Record Company Shenzhen Branch,2012

[2]杨曦.音乐人类学视野下的傈僳族“阿尺木刮”[D].昆明:云南艺术学院,2015.

Yang Xi,Lisu People's Achimugua in the Perspective of Musical Anthropology,Kunming:Yunnan Academy of Arts,2015

[3]吴艳.“聆听”三代人的“音乐对话”——云南景洪地区音乐文化生态考察[J].音乐艺术,2012,(3).

Wu Yan,The Musical Conversation Among Three Generations:The Musical Cultural Ecological Investigation in the Jinhong Area in Yunnan,Musical Art,No 3,2012

[4][美]克利福德·格尔兹.文化的解释[M].南京:译林出版社,2002.

Clifford Geetz,Interpretation of Culture,Nanjing:Yilin Press,2002

[5]彭兆荣.族性的认同与音乐的发生[J].中国音乐学,1999,(3).

Peng Zhaorong,The Identity of Ethnicity and the Occurring of Music,Chinese Musicology,No 3,1999

[6]维西傈僳族自治县县志编委会.维西傈僳族自治县县志[Z].2006.

Editing Committee of the County Annals of Weixi l isuAutonomous County,AnnalsofWeixi Lisu AutonomousCounty,2006

[7]项阳.传统音乐的个案调查与宏观把握——关于“历史的民族音乐学”[J].中国音乐,2008,(4).

Xiang Yang,The Individual Case and Macro Understanding of the Traditional Music:On Historical Ethnic Musicology,Chinese Music,No 4,2008

[8]罗梅.云南怒江傈僳族民歌的保护与传承[J].艺术探索,2012,(6).

luo Mei,The Protection and Transmission of the l isu Folk Songs in Nujiang,Yunnan,Art Exploration,No 6,2012

[9]郎雯瑛.民族学视野中的裕固族民歌传承人研究[J].谈古论今,2012,(3).

lang Wenying,Study of the Folk Song Inheritors of Yugu People in the Ethnographic Perspective,Tangulunjin,No 3,2012

[10]杨民康.从云南民歌发展现状看其传播方式与空间范围[J].音乐研究,2009,(4).

Yang Minkang,Seeing the Dissemination and Spatial Scale from the Current Statusof Yunnan Folk Songs,Musical Studies,No 4,2009

[11]杨晓.南侗“歌师”述论—小黄侗寨的民族音乐学个案研究[J].中央音乐学院学报,2003,(1).

Yang Xiao,Nandong Geshi:Ethnographic Musical Case Study of Xiaohuangdong Village,Journal of China Central Conservatory of Music,No 1,2003

[12]丁佳.湖南桑植民歌传承个案研究.[D].北京:中国音乐学院,2010.

Ding Jia,Case Study of the Transmission of Hunan Sangzhi Folk Songs,Beijing:Chinese Conservatory of Music,2010

Study of the Current Transm ission of the Lisu Folk Songs:A Case Study of Achimugua in Yezhi Town,W eixi County in the Lancang River Area in Yunnan

Yang Ying

Achimugua isone of the“three tones”of l isu people and it is spread in Weixi l isu Autonomous County in Diqin Tibetan Autonomous Prefecture.Originated from the hunting customsof l isu people,the diverse content of Achimugua originates from the experiences of l isu people's knowledge of their livelihood,social relations and the relationship between human and nature.Therefore,Achimugua can be seen as the encyclopedia of l isu people,themedia for l isu people to narrate their history and to communicate with the gods forwell-being,and the artistic creation of the ethnicminorities living inmountainous regionswho experience unique aesthetics.After 2006 when Achimugua was listed as a national intangible cultural heritage element,the government has taken measures to document,to establish the transmission base,to launch singing and dancing groups,to cultivate inheritors,to train artists and to stage the performances for transmission and protection.At the same time,the registered representative inheritors have to train disciples and collaborate with the government to advance the transmission in campus and theatres.However,the difficulties concern the change of human ecological environment,the limit of transmission and measures,the change of people's ideas and the lack of inheritors.

lancang River Area,l isu folk songs,investigation of the current status,inheritors,social function About the author:Yang Ying,Assistant Research Fellow at the Yunnan Provincial Research Institute for Ethnic Arts,Kunming Yunnan 650021

J607

A

1003-840X(2017)02-0218-11

杨英,云南省民族艺术研究院助理研究员。云南 昆明 650021

http://dx.doi.org/10.21004/issn.1003-840x.2017.02.218

2017-03-26[本刊网址]http://www.ynysyj.org.cn

本文系文化部文化艺术科学研究课题“云南澜沧江流域少数民族民歌传承人现状研究”(编号:14DD30)的系列成果之一。

The paper is funded by the follow ing:Culture and art research project The Current Status of the Ethnic Minority Folk Singers in the Lancang River Area in Yunnan funded by the Ministry of Culture(No 14DD30)