西南丝路乐舞中的“印度化” 底痕与传播轨迹

——兼论云南与周边南传佛教音乐文化圈的传播历史与文化脉络

2017-05-16杨民康

杨民康

西南丝路乐舞中的“印度化” 底痕与传播轨迹

——兼论云南与周边南传佛教音乐文化圈的传播历史与文化脉络

杨民康

引言:20世纪90年代以来,中国与周边跨界族群音乐文化研究作为一项与“一带一路”国家战略规划相适应的重大的实践性和应用性课题,由北京和地方的民族音乐学学者携手,在中国各少数民族地区得到全面的应用和开展。在目前的中国民族音乐学界,“跨界族群音乐文化研究”主要是指聚焦于内陆边界——国境线两侧族群音乐文化关系的跨地域比较研究。从整体层面上看,它作为以往中国少数民族音乐研究的拓展和延伸,其外延分别涉及中国汉族传统音乐及世界民族音乐两个外部因素或学术范畴。而从国内研究的角度看,它恰当地弥补了以往我们往往是依据一种“中心与边缘”“中原与边疆”的“少数民族”的传统研究范式和学术视角来看待中国的多民族音乐文化,而缺乏一种对于本土族群及其文化给予更多尊重和理解的不足之处,更强调某种立足于“文化本位”的态度、眼光和视角。笔者基于后一种学术目的,通过长期、持续的观察和研究,曾经提出了在云南与周边傣仂亚佛教音乐文化圈内包含了下述三个基本的文化演生层次的观点:

1.地域性——原生性民间音乐文化层:即有关“前现代”背景下形成的,同一条边境两侧呈定居状态的跨界族群传统民间音乐文化的研究。

2.区域性——次生性佛教音乐文化层:即因传统的国家政治、人为宗教、经济等横向传播交流影响而形成的跨界族群佛教音乐文化的研究。

3.整体性——再生性杂糅音乐文化层:即指现代——后现代背景下,通过原生、次生文化层与分布、环绕其上、其侧的主(流)文化层——具现代民族国家及其现代政权特征的各国政治、社会、经济文化上层因素的并存合力,且受到外来的移民文化与本土文化互融现象的影响而形成的杂糅音乐文化的研究。①参见杨民康:《跨界族群音乐探析:云南与周边南传佛教音乐文化圈论纲》,《民族艺术》2014(1):45-51,111.

从文化认同的角度看,以往在云南与周边南传佛教文化圈内外关系脉络中,跨界族群与佛教、伊斯兰教和基督教三大宗教文化圈相互交织,族群认同一向是圈内外诸族群(尤其是部分不信仰三大宗教的族群)所奉行的重要的文化认同因素。如今,居于底层的族群认同已经让位于其他文化认同因素,区域认同、政治认同在其中既占据了显要的位置,同时也呈现出断裂、碎片的态势。比之而言,在相对显性的文化层面上,以南传佛教为代表的宗教认同一直是不同跨界宗教文化圈内外较具整合性和稳定性的要素之一,起到维系不同地区、族群之间文化交往及情感和谐关系的重要的纽带作用。

从中国各边境少数民族地区的情况看,上述三个文化演生层次的划分一定程度上存在着共性或普遍适应性特点。而从前期的相关研究看,我们较多关注到上述三个基本层中的第二个层面,尤其是对于南方和北方地区跨界族群文化中的佛教、基督教和伊斯兰教文化(含音乐文化)所起到的传播、交融作用给予了较大的重视和考察研究。但对于其他第一和第三两个层面的研究相对较薄弱。另外,对于人为宗教传播过程中,由于这类宗教文化自身存在着丰富性、包容性和融合性,而掺杂、裹携进来的许多潜层的民间信仰文化要素,以及同这些文化要素直接相关的音乐舞蹈产品关注得不够,从而在研究的全面性和完整性上存在着明显的疏失。比如说,在跨界音乐文化研究的原生层面上,中国蒙古族与外蒙古蒙古人共有的长调、呼麦,中、韩、朝三国朝鲜族共有的“长短”“盘索里”以及新疆维吾尔族与中亚及阿拉伯国家许多民族共有的木卡姆等在长期历史发展的基础上,都因为新的“政治边界”的区隔,而在当代数十年间发生了很不一样的、令人难以忽视的文化变异现象。在过去政治边界封闭时,边境两侧族群的音乐文化有可能沿着完全不同的方向发展;而政治边界一旦开放,传统音乐的跨界互相交流便又重新开始。然而,根据整体文化语境存在差异大小,边界两侧音乐文化的差别也会随之而有不同程度的起伏变化和互动交流。这些都是我们首先应该予以持续关注和研究的重要对象。

而在与人为宗教相关的其他民间信仰因素上,诸如中国北方民族与东北亚各国诸多民族共有的萨满教文化以及在大部分东南亚地区传入时间早于佛教的印度教文化(含音乐文化),如今显然已超脱出一般的宗教文化及其认同层面,作为一种较纯粹的、隐性的世俗和民间文化认同因素,广泛留存分布于佛教、伊斯兰教和基督教等不同的宗教文化圈底层,为那些含有较明显的族群、宗教及社会文化差异的人们提供了某些共同的、久远而弥新的文化话题和情感基因。

本期刊发的四篇文章里,可以发现作者们在彼此的课题方向上存在着诸多同前述新的学术增长点相关的共同的文化思考和研究倾向。其中,我提交的论文《西南丝路乐舞中的“印度化”底痕与传播轨迹——兼论云南与周边佛教音乐文化圈的传播历史与文化脉络》,采取一种不同于以往较多关注民间信仰和佛教文化结合传播的角度,把主要关注点投向了兼具民间信仰和人为宗教不同性质的印度教文化,是怎样长期蛰伏在东南亚传统社会文化的底层,在与佛教、伊斯兰教和基督教等人为宗教文化(包括音乐文化)和谐共处的同时,又对后者产生了潜在和深入的思想和社会文化影响的。可以说,这项课题乃是笔者在长期以往从事有关云南与东南亚南传佛教节庆仪式音乐的考察研究基础上所做的进一步拓展和延伸。之所以产生出这样的研究思路,显然与自己多年来的学术研究经历和所采用的方法论手段的更新和拓展有关。从研究过程上看,我在三十年来的前十余年里,曾经花了较多时间和精力,对于云南傣族、布朗族、德昂族、佤族以南传佛教为主导的传统音乐文化进行了较系统的考察和研究。21世纪以来,我又与学生们十余次前往泰、缅、老、柬、越、印尼等东南亚国家考察,在此过程中,不断更新和发展的课题线索,就像放飞者手上的风筝,将傣族南传佛教音乐文化研究推向了纵向溯源和横向联系的远方,最后又回到了西双版纳的“傣仂”这个原点,它体现了一个多点(线索)音乐民族志研究的学术过程,同时也在大的研究方向上,分别体现了共时性——跨界族群音乐文化的比较研究和历时性——历史音乐民族志(历史民族音乐学)两方面学术性特点。

同本人一样,我的一些学生也都先后开展了自己的多点(线索)音乐民族志的探索工作。就此而言,国外学者同类研究中的的“通过仪礼”——定点研究课题一般是从博士学位论文开始,而中国学者的则往往是从硕士学位论文开始。这一点在学术研究资历较长的哈斯巴特尔以及资历较浅的宁颖和李纬霖的身上都得到了验证。

在哈斯巴特尔的《声音与边界——跨界族群的呼麦艺术》一文中,作者对于这个传统音乐跨文化、族群、阶层分布的特点给予了充分的关注和考察、分析。在田野考察中,他敏锐地注意到,在蒙古族寺庙的法会仪式中,最重要的一项仪式就是诵经。诵经的时候众僧吟诵的声音必须符合要求,即不能高声喊叫,以免违反佛戒和触犯神灵。因此,众僧诵经多数都在既定的声音范围和传达标尺内,用低音声腔完成吟诵,而低音声腔中已经包含了类似呼麦的演唱技法。另外,在图瓦地区,很多人将呼麦这种特殊的双声演唱技法与萨满巫师联系在一起。作者认为这是一种值得深究的现象。他同时还指出,在以往人们的观念里,似乎只有英雄史诗或诵经里面有呼麦这种演唱技法。但是在图瓦和蒙古国,很多人都认为呼麦是传统仪式中萨满巫师专用的唱法之一。可以说,这类研究中出现的一些新的思想观念,或将对于以往人们面对中外蒙古跨界音乐文化时,较多将研究的眼光局限于其中中国一侧,在研究对象上也比较偏向于民间文化因素的旧有思路形成新的挑战。该文作者哈斯巴特尔是来自内蒙古艺术学院的蒙古族学者,也是中央音乐学院音乐学研究所的在职博士后研究员。我作为他的合作导师,与之共同拟定了在原来对中国蒙古族音乐做了较多研究的基础之上,再将视角转向中蒙呼麦表演艺术跨界比较研究的新的课题方向。前文曾经论及,在我们以往有关传统音乐文化的研究中,往往习惯于按(人为)宗教音乐和民间音乐的二分法区分来简单地看待和处理问题。即使是包含在传统宗教节庆仪式里,与宗教文化相关的不同内容,也往往是按照宗教性与世俗性(或自然宗教)的含量以及人为宗教与民间文化(或民间信仰)的二分法来进行区分。在人们一般的概念和意识里,人为宗教是跨文化传播的产物,民间文化则是通过族群内部传承遗留下来的本土文化现象。所以,过去我们在看待像蒙古族的呼麦,傣族的赞哈调、孔雀舞、象脚鼓舞等“本土民间音乐”时,都较少考虑到它们身上还存在着另一种跨越不同文化、阶层进行传播、传承的特性。哈斯巴特尔借助于他长期的研究经历和老到的学术眼光,通过跨界族群音乐文化研究的路径,

澳大利亚学者保罗·科恩(Paul Cohen)的英文论文《全球语境下的“仂”族群——泰国和老挝傣仂共同体的比较研究》,除了对“仂”族群的分布和扩散做了介绍和分析之外,还多处描述了包含了祭勐神、寨神和神灵附体等行为在内的传统祭祀内容、过程以及民间歌手章哈的演唱在其中所起的作用。值得注意的是,以往我们所熟悉的西双版纳的赞哈歌手,差不多就是傣族民间说唱艺人的代名词,他们最为拿手的表演节目,就包括前文提到的,蕴含在佛教本生经中、与早期印度教文化有关的那些民间故事,如《召树屯与楠木诺那》等。但是在该文所描写的传统祭祀活动里,赞哈的演唱活动便涉及了祭勐神仪式过程中“几位年长妇女通过演唱仂歌(赞哈),对神灵进行召唤(su khwan),实现降灵附体”的内容。这种祭祀性的赞哈演唱与西双版纳赞哈目前所擅长的说唱表演相比,无疑分别位于前文有关傣族传统音乐文化层分类中的原生层和次生层,前者相对于后者应该是更早产生和存在的表演活动方式和表现内容。但是,目前这种方式和内容主要是保存在中国境外的老挝和泰国等地,并且通过不同地区傣仂人的频繁交往而逐渐回流到了西双版纳地区。对于我们的跨界傣仂音乐文化比较研究来说,这些不断出现的新情况,正在陆陆续续地充实和丰富着我们所设想和绘制的相关的时空和结构关系的整体网络。该文作者保罗·科恩是澳大利亚麦格里大学(Macquarie University)教授,资深人类学者。他的研究涉及医疗人类学,东南亚地区毒品贸易,泰、老、中等国农民经济和佛教文化发展等领域。该文译者李纬霖是来自云南西双版纳橄榄坝的哈尼族学生,目前还在中央音乐学院攻读博士研究生,也是我们开展云南与周边跨界族群南传佛教音乐文化研究学术团队里最年轻的成员之一。他自本科和硕士研究生阶段起,便一直在采用民族音乐学/音乐人类学方法做云南傣族赞哈调的考察研究。在其博士研究生阶段,将把这个课题逐渐拓展至将云南与老挝、缅甸和泰国的仂人共有的赞哈音乐联系起来,结合南传佛教与自然宗教祭祀等不同仪式文化层面对之展开跨界比较的研究方向。

传统音乐的城镇化、旅游化及城乡关系是跨界族群音乐文化研究所关注的另一条重要脉络。已经完成中央音乐学院和上海音乐学院(博士后)学业,目前在西安音乐学院任教的宁颖博士在《“跨界”双重城镇化背景中的朝鲜族传统音乐——以国家级非物质文化遗产“盘索里”的传承与表演为例》一文里,通过对朝鲜民族的传统“非遗”“盘索里”于古代城镇化时期在韩国的产生和发展以及当代城镇化时期传入中国朝鲜族地区的新情况进行的考察和比较,对于这类普遍存在于亚洲各国的音乐文化现象进行了颇有意义和说服力的个案研究。在笔者以往的研究中曾经注意到,傣仂亚佛教文化圈的圈内和圈外两层,其形成原因便与这种主要形成于古代的城镇化的进程直接相关。而在全球化发展的今天,新的一轮城镇化和旅游化浪潮,又导致和加速了该亚佛教文化圈内、外两层的城镇化以及随之而来的传统乐舞“被旅游化”的发展进程。宁颖的该项研究与之既在传播特征和性质上相近,又在具体的表现方式有所不同。在宁颖眼里,“近代以来,朝鲜族传统音乐在传承方式、表演空间、乐器使用、发声方法、表演风格等方面发生了较为剧烈的变迁,而这些变化与其生存环境的城镇化/城市化(urbanization)进程紧密相关,尽管期间传统音乐逐渐呈现出作为亚文化的边缘性特征,但也正是借着城镇化的‘东风’,它逐渐从农村走入城市、从民间走入校园,并以越发开放的心态在传统与现代之间找到自身的位置,实践着从本土化向全球化的过渡。”从文中可以看到,作者上述有关朝鲜传统音乐的研究,是围绕着城镇化的话题和线索,以历史音乐民族志的书写方式陆续展开的。其中涉及的某些含有历史民族音乐学特点的理论性和实践性的思考,对于方兴未艾的中国与周边跨界族群音乐研究不乏其特有的学术贡献和启示性意义。此外还值得一提的是,作者的这项课题研究,自撰写她的中央民族大学硕士学位论文到中央音乐学院的博士学位论文,除了在选题规模和线索跨度上逐步扩展,其对象族群从中国延边朝鲜族到中韩跨界族群之外,一直没有真正离开过朝鲜民族的“盘索里”这个基本的研究对象范畴。如同前面所提到的各位同道一样,她一直从事的,也是一种多点(线索)音乐民族志风格的课题研究。

笔者殷切希望通过这样一组由中国民族音乐学教学团队集体开展的研究案例,能够真实地凸显出如今中国跨界族群音乐理论研究及教学实践中出现的一些新的问题意识,以及正在发生的、对未来的学术方向带有启示意义的内容及方法论上的各种变化和趋向,以利于现今该学科在中国学术土壤中的健康发展。

(杨民康)

若从中国云南向东南亚由里向外看,周边各国呈现出内外两个不同的地理和文化圈层:内圈以中南半岛和陆路为主,其中云南的傣族与孟高棉语诸民族与周边泰、缅、老、柬等国共同信仰南传上座部佛教,共同构成一个南传佛教文化圈;外圈为分布着无数海上岛屿的马来半岛和菲律宾群岛,其居民主要信仰伊兰教和基督教(含天主教)。一个显在的文化共性是,从长期历史上看,这些国家中绝大多数或长或短都曾经历过由佛教-印度教文化构成的“印度化”时期,并由此构成了一直存在于该区域民族文化中的“大传统和小传统”。这种影响存在至今。其中,印度教文化的遗痕显然更清晰,影响和范围更大一些。并且,这些文化特点都从东南亚各国的乐舞、戏剧文化中明确地反映出来。在东南亚社会文化表层展现出繁复纷呈局面的今天,上述潜层文化元素或许可以作为我们认识和探索该区域各国之间深层文化共性和传播交流方式的一个入口或平台。

西南丝绸之路乐舞;印度化;云南与周边南传佛教音乐文化圈;印度教文化;佛教文化

西南丝绸之路是自古以来维系我国云南与东南亚地区的一条极其重要的经济与文化通道,有着悠久、厚重的历史轨迹和深远、甘醇的文化意义,如今又成为了“一带一路”发展战略中的一个重要环节。在它的两千年发展史及传播过程中,印度教(婆罗门教)、佛教为代表的印度传统文化占据了极其重要的位置。在此重提西南丝路乐舞中的“印度化”底痕及传播轨迹,并对之进行深入的讨论,一方面可借以廓清存在于云南与周边东南亚南传佛教文化圈及其他宗教文化圈之间的族群、宗教、政治与艺术等文化边界和社会层面,另一方面能够去有效地辨识和挖掘位于各自社会深层的传统文化共性,或许将会有助于今后在“一带一路”发展战略实施过程中,发挥和增强彼此间的文化认同与社会和谐等功能作用。本文以笔者近年来在东南亚地区开展田野考察的第一手资料为主,对此进行初步的考辨。

一、“印度化”的底痕:印度教元素在东南亚宗教文化中的遗存现象

若从中国云南往边境由里向外看,周边的东南亚各国呈现出两个不同的地理和文化圈层:内圈以中南半岛和陆路为主,云南的傣族与孟高棉语诸民族与周边泰、缅、老、柬等国共同信仰南传上座部佛教,共同构成一个南传佛教文化圈;外圈则是分布着无数海上岛屿的马来半岛和菲律宾群岛,其居民主要信仰伊兰教和基督教(含天主教)。若从现状上看这些地区的文化共性,可以说在宗教文化上存在着很大的差异;但若从长期历史上看,所有这些国家都或长或短地曾经经历过由佛教-印度教文化构成的“印度化”时期。在西方人类学界,20世纪50年代由雷德菲尔德(Redfield)在研究墨西哥尤卡他半岛农村社会基础上创立的“大传统、小传统”(great and little traditions)分析方法,至今仍对中西方人类学和民族音乐学界发挥较大影响。雷氏认为“大、小传统”概念的一个重要来源,就是“僧侣文化与俗民文化”(hierarchic and lay cu lture)。以印度文化为例,其中便包含了主要是通过学校和寺庙教育来传承的伊斯兰教和和佛教-印度教等不同的“大传统”因素,而小传统则是存在于乡村社会的口传文化生活之中。[1](p.41.89)至今,在云南与东南亚区域内,“印度化”的痕迹仍然清晰可见,并且仍然是这些国家历史文化层面上普遍存在和共同拥有的,作为“大传统”存在的一个重要的共性元素。其中,印度教文化现存的和潜在的影响,无论从广度和深度上看,显然更甚于佛教文化一些。

关于印度教文化与佛教文化的关系,可见佛教尚在印度本土时:一方面,曾作为印度教的异端或叛逆性支派,一开始是以“圣洁”“出世”的面目现身,而与后者的凡俗、入世性质格格不入;另一方面,它又出于生存立世的需要,在自己庞杂、宏大的叙事和话语体系里,保存了大量的来自印度教的文化内容。从根本上看,这些取自印度教的旧有的东西,在佛经(主要是本生经)里,可视为是佛教从中“脱颖而出”的社会性土壤,是佛教产生存在的前提因素,也是可用于彰显佛教神圣性的重要的陪衬物。同时,曾经隶属于印度教文化系统,包括世俗性乐器、曲调和表演活动在内的各种文化事象,也被利用为俗人和俗文化世界对佛教和僧人进行物质与艺术供养的重要手段。在早期东南亚历史上,当佛教文化倚仗其巨大的文本和话语体系与文化体量与之类似、但内容层次相对单一的印度教文化在“外圈”及“内圈”的“外层”(参见后文)拉锯般地争夺地盘时,两者互为依存、难舍难分的合体形象,便通过梵文、巴利文和汉文以及各种文本载体得以定格,在后世流传下来。而当南传佛教战胜了印度教,并且摆脱了后者的羁跘,于中晚期进入到“内圈、内层”——傣仂亚佛教文化圈(尤其是云南傣族和孟高棉语族分布区域)时,这种印度教+佛教的双重文化格局已经不存在了,只剩下了佛教文化一体独大、形影单支地生存下来。以致于到了后世,在一度极少有条件去开展跨界族群田野考察的情况下,对于前者,我们还可以通过各种历史文本、考古影像和民间传说去进行印证,以得出印度教和佛教文化先后进入或同时并行对之产生影响的结论;而对于后者,便只能通过现存佛教文化的单一途径去加以认识,并且往往误以为所有这些遗留下来的,都是佛教文化的东西。甚至把其中的一部分本是印度教的遗存现象,简单地归之为受到本土自然宗教文化影响的结果。此外,对于在南传佛教社会活动实践中存在着的另一种情况,即那些相对来说更注重和强调思想和意识层面的纯粹性和专一性,行为上存在诸多戒律、规范,且有文本可依的内容和事物,通常都是由僧侣来承载和运行;而另外那些较少依赖思想、观念和文本,更多依靠祭祀活动和物质与艺术供养的方式来运行的内容和事物,则多半是由祭师——阿章①在信仰南传佛教的云南西双版纳、柬埔寨和巴厘岛的印度教体系里皆是如此称呼。来具体操持的两权分立现象。在以往相对封闭的环境条件下,也一定程度助长了我们有关“佛教/自然宗教”二元关系的固有认识。到了后来,通过跨界族群文化比较的研究途径,更多地接触和认识到前述佛教与印度教二者并存的现象曾经较早出现在东南亚的柬埔寨、印尼巴厘岛等地区这一事实,而让我们无可怀疑地认定如今存在于傣族、布朗族社会的这些非佛教的文化因素,很可能其中有不少是与印度教文化的遗存有关,只是在佛教在本地持续传播的过程中,与本土自然宗教逐渐发生了交融而已。

如今在东南亚地区,印度教文化除了在信仰南传佛教诸国的传统文化中占有一席之地外,还被主要信仰伊斯兰教和基督教的其他国家(如印尼、马来西亚、菲律宾等国)的传统文化所接纳和吸收,成为其中不可缺少的重要的组成部分。并且,这些具备文化纽带性质的特征及其功能作用,都从东南亚各国的乐舞、戏剧文化中明确地反映出来。在东南亚社会文化表层展现出繁复纷呈局面的今天,上述以印度教文化(含乐舞、戏剧)为代表的潜层文化元素,或许可以作为我们认识和探索该区域各国之间深层文化共性的一个入口或平台。

二、“印度化”的轨迹:“一带一路”暨

“南方丝路”上的东南亚宗教文化圈

一千多年以来,在东南亚——中国西南部这一宗教、教育的文化路带上,已经形成了一个相对松散、辽阔的南传佛教文化(含音乐文化)圈。南传佛教文化圈除了与东南亚的伊斯兰文化圈和基督教文化圈并列之外,还与分布于东亚、南亚、东北亚交界地域的汉传佛教和藏传佛教并列,成为佛教文化的三大基本风格要素分布区。亦可称为三大佛教文化风格圈。除此而外,在云南与上述东南亚邻国之间,长期以来还形成了基督教、伊斯兰教等跨界而立的宗教音乐文化圈。若从“圈内”情况看,尚可从“傣仂亚佛教文化圈”文化持有者“自我”的视角,再次区分出内外两层。

上述划分的一个重要依据,是在云南省境内的多个区段里,分布着不同族群的人口及文化。在接近边界的南传佛教传播区域,以属于汉藏语系壮侗语族的掸傣族群为主,同时还分布着属于苗瑶、藏缅语族及南亚语系孟高棉语族的不同族群。这种族群及文化分布的态势,一直延伸到邻近的东南亚诸国境内。据此可以说,对于本文有关云南与周边跨界族群音乐研究的设想来说,西南丝绸之路无疑是一个十分重要的文化语境因素。若将研究视野扩展至整个东南亚地区,则有必要结合自身的研究课题,树立起“本位出发,由内向外”的战略眼光,以南传佛教文化圈的分布为基本界限,对这一地区进行内圈、外圈的基本划分。其中,内圈包含主要分布在中国云南和中南半岛地区的泰国、缅甸、老挝、柬埔寨、越南等陆路诸国和地区,除越南以外,其他多数国家全民信仰南传佛教;外圈则以位于马来群岛的印度尼西亚、马来西亚(以上国家人口多数信仰伊斯兰教)、新加坡和菲律宾(多数信仰基督教)诸海岛国家为主。下文仅就内圈的情况略作介绍和描述:

(一)内圈——内层:云南与周边傣仂亚佛教音乐文化圈

据傣文《仂史》记载,1190年傣族首领叭真在西双版纳(古称车里)一带为古代地方政权景龙国建都时,其版图即包有元明时期的车里、孟艮(今缅甸景栋)、八百(今泰国清迈一带)、老挝四个区域。[2](p.20)这就是云南与周边傣仂亚佛教音乐文化圈作为历史存在的一个重要依据。

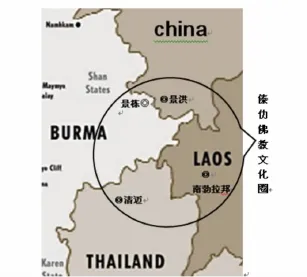

图1 云南与周边“傣仂南传佛教亚文化圈”示意图

如今,云南的景洪、缅甸的景栋、泰国的清迈和老挝的琅勃拉邦等沿湄公河流域分布的4个传统的掸傣族群文化及南传佛教分布地区,已发展成为分属于云南与东南亚周边国家的现代城市。除西双版纳景洪外,三个周边城市都处于泰、缅、老金三角(Golden Triangle)交界地的腹心地带,分属缅甸、泰国和老挝三个国家。如前所述,这一地区的原住民及其文化与中国西南少数民族的族群与文化分布呈现出一致性特点。此外亦由于20世纪中叶中国国内国共战争的原因,后三个城市及周围一度成为从云南出逃缅甸的前国民党军队的根据地,导致了此后该地区长期的战乱频仍,毒品泛滥,如今的局势则渐趋和平、繁荣。

在音乐文化风格的区划上,与外圈诸城市的华族音乐文化以中国东南沿海汉族的音乐风格为主的情况相比,内圈诸城市及乡村的外来音乐文化里,由中国传入的部分则以带有中国西南地区的汉族与少数民族多民族并存与交融的风格因素居主要地位。以缅甸北部掸邦的景栋地区的情况为例,因特殊的政治环境,现居民中,除了跨界族群——傣、布朗等,还有主要来自西双版纳、临沧、普洱等地的政治移民-各种离散族群——汉、拉祜、佤、傣、哈尼等族群在此居住。他们分别于不同时期,因不同的政治、社会(如大跃进、反右、文革以及改革开放后)原因迁入。在音乐文化上也各自大体上保持着原居留地和本族群的风格元素和传统音乐生活习俗。

(二)内圈——外层:缅、泰、老、柬各国都市与中心城镇地区

从傣仂亚佛教文化圈向外走,便是泰国、缅甸、老挝、柬埔寨等周边国家的各大中心城市,此即云南与周边东南亚国家佛教文化圈的外层。而位于“外层之外”的外圈,则是马来群岛地区的伊斯兰教文化圈(含印尼、马来西亚等国)和基督教文化圈(含菲律宾)。

从内圈与外圈的关系上看,如今分别隶属傣仂亚佛教文化圈的云南与周边的这4个地区,除了在其古代历史上,曾经相对于中、缅、泰、老各国中心地区及主流文化层来说是边缘地带或亚文化层之外,其实还是一个个彼此之间具有相对而言的长期、稳定、一致的宗教和民族文化形态及本土小传统特征的,横跨于上述几个国家之间,起到文化衔接与过渡作用的跨界族群文化单元。如今,在现代国家体制及边界国境的区隔下,这类跨界族群居民中留存的原生的族性文化认同因素,仍然起到沟通历史文化情感和有利于消弥边界、族群争端等重要的功能作用。

三、“印度化”的祛魅:云南与周边南传佛教文化圈、文化层与文化认同

从音乐文化研究的角度看,以往我们往往是依据一种“中心与边缘”“中原与边疆”的“少数民族”的传统研究范式和学术视角来看待云南地区的多民族音乐文化,而缺乏一种对于本土族群及其文化给予更多尊重和理解,且立足于“文化本位”的态度、眼光和视角。笔者基于后一种学术目的,通过长期、持续的观察和研究,曾经提出了在云南与周边傣仂亚佛教音乐文化圈内包含了下述三个基本的文化演生层次的观点:

(一)地域性——原生性民间音乐文化层

即有关“前现代”背景下形成的,同一条边境两侧呈定居状态的跨界族群传统民间音乐文化的研究。云南与周边跨界族群可以分为定居族群与移民族群(或离散族群,Diaspora Ethnic Group)两类。

(二)区域性——次生性佛教音乐文化层

即因传统的国家政治、人为宗教、经济等横向传播交流影响而形成的跨界族群佛教音乐文化的研究。从研究对象看,在云南与东南亚(包括缅、泰、老、柬等国),存在一些采用本土佛教文字(如缅文、泰文、老挝文及云南的西双版纳傣文、德宏傣文等),以本国或本土为基本流传地域,同近现代民族国家的政治、社会及佛教文化特点结合较紧的大大小小的南传佛教亚文化圈。比如,由云南与周边掸傣、孟高棉诸跨界族群共同缔结的傣仂佛教亚文化圈和傣那佛教亚文化圈,即是其中较为古老而具代表性的例子。

(三)整体性——再生性杂糅音乐文化层

即指现代——后现代背景下,因为原生、次生文化层与分布、环绕其上、其侧的主(流)文化层——具现代民族国家及其现代政权特征的各国政治、社会、经济文化上层因素的并存合力,且受到外来的移民文化与本土文化互融现象的影响而形成的杂糅音乐文化的研究。凡涉及华族移民音乐文化以及金三角地区多族群音乐文化交融的研究课题,便可以作为其局部个案和例证而纳入其中。[3]

从文化认同的角度看,以往在云南与周边南传佛教文化圈内外关系脉络中,跨界族群与佛教、伊斯兰教和基督教三大宗教文化圈相互交织,族群认同一向是圈内外诸族群(尤其是部分不信仰三大宗教的族群)所奉行的重要的文化认同因素。如今,居于底层的族群认同已经让位于其他文化认同因素,区域认同、政治认同在其中既占据了显要的位置,同时也呈现出断裂、碎片的态势。比之而言,在相对显性的文化层面上,以南传佛教为代表的宗教认同一直是不同跨界宗教文化圈内外较具整合性和稳定性的要素之一,起到维系不同地区、族群之间文化交往及情感和谐关系的重要的纽带作用。

而在隐性的文化层面上,在大部分地区(如外圈和内圈外层)传入时间早于佛教的印度教文化(含音乐文化),如今显然已超脱出一般的宗教文化及其认同层面,作为一种较纯粹的、隐性的世俗和民间文化认同因素,广泛留存分布于佛教、伊斯兰教和基督教等不同的宗教文化圈底层,为那些含有较明显的族群、宗教及社会文化差异的人们提供了某些共同的、久远而弥新的文化话题和情感基因。

这类话题如:第一,为什么这些主要信仰伊斯兰教和基督教的地区,会像信仰南传佛教的其他东南亚国家一样留有明显的“印度化”底痕?第二,从上述具有不同宗教信仰的东南亚地区看,较普遍存在的情况是印度教文化遗存现象主要体现在世俗文化或民间文化层面,这是否说明了“印度化”现象并非为作为人为宗教的佛教所独有?总之,这些问题都完全颠覆了我们以往仅从南传佛教文化圈角度得出的片面印象,从而体现出某种从印度、东南亚到中国云南等不同地区来做整体观察的新的视角。

四、作为历史和考古资料的印度教乐舞文化的早期遗存

当前云南与东南亚地区存留的早期印度教乐舞文化遗迹可分为三个部分内容:其一,作为历史和考古资料的印度教乐舞文化的早期遗存;其二,依附于南传佛教文化存在的早期印度教文化遗痕;其三,沉淀在社会文化底层及民间传统文化中的印度教音乐元素和基因。在此主要论及其中的第一个部分。

(一)古代汉文文献中的古代印度教遗存——唐代《骠国乐》

关于上述第一部分内容,汉文献记载的唐代《骠国乐》是较早的描述比较完整的史料,而拥有一千年历史的柬埔寨吴哥窟乐舞壁画浮雕则是迄今所见最为古老的,可对之加以印证的考古实物。

据唐代史载①关于骠国乐的情况,在《旧唐书》的《德宗本纪》《顺宗本纪》《音乐志》《骠国传》,《新唐书》的《礼乐志》《骠国传》(《南蛮传》)以及王溥《唐会要》刘恂:《岭表录异》等皆有记载。,唐贞元十七年(公元801年)至十八年间,位于今天我国西南友好邻邦缅甸境内的骠国,曾经以本地乐舞作为交流工具,与中国地方官府和中央政府通好。当时的“骠国乐”不仅流传到了南诏(今云南地区)境内,而且还经由南诏和唐代地方官吏的引荐,到唐朝都城长安进献乐舞活动。《新唐书》所载的骠国乐器,是比附中国古代音乐的八音分类法进行分类,学者均指出虽然按记载其种类为22种,但若细数其所列举的乐器,其实仅为19种。按日本学者林谦三的观点,骠国乐的19种乐器中,有截然可分的印度系和土俗系两个系统。其中,印度系包括铃钹、三面鼓、小鼓、大匏琴、小匏琴、凤首箜篌、龙首琵琶、云头琵琶、横笛。此即早期印度婆罗门教在东南亚地区传播的结果之一。同时,也通过其中包含的12首舞乐和器乐的表演实况描写,显露了其中已经包含的一部分佛教文化内容。

(二)考古遗迹中的古代印度教遗存——吴哥窟和普兰巴南神庙壁画中的乐舞内容

公元九世纪初,阇耶跋摩二世(Jayavarman,约770年—850年)完成了真腊统一大业,建立起一个新的王朝——吴哥王朝。在宗教信仰上,吴哥王朝经历了婆罗门教(古印度教)、大乘佛教和小乘佛教(即南传佛教)等不同的时期。其中,吴哥窟12世纪前半叶,信奉婆罗门教的国王苏利耶跋摩二世,为了祭祀“保护之神”毗湿奴,炫耀自己的功绩,而建造了著名的吴哥窟。此后,在阇耶跋摩八世统治高棉王国长达半个世纪(1243-1295)期间,曾又重新大力提倡湿婆教(婆罗门教之一种)。距今七百多年前,周达观所撰《真腊风土记》对真腊国(今柬埔寨)吴哥王朝的佛教文化景况如佛教教派、宫观特征、南传佛教仪式、仪式音乐活动以及相关民俗活动等,进行了迄今所见历史较为久远、材料较为详尽贴切的记录和梳理,但可惜未能有视觉图像和听觉音响资料与之相配。所幸的是,大约建造于公元12世纪的柬埔寨吴哥窟,历经战火之后,至今尚保留了大量精美的石雕壁画和塑像资料,其中含有许多吴哥王朝时期的宫廷文化、宗教仪式与民间文化生活图景,其宗教信仰便以婆罗门教为主。从吴哥寺的建筑、壁画题材到乐舞内容,都较为完好地保存了古印度教(婆罗门教)的艺术文化风格。

吴哥寺又叫吴哥窟,俗称小吴哥,是吴哥古迹中最大而且保存得最好的建筑,“吴哥窟”也因此被作为整个古迹群的总称。吴哥寺的中心建筑群由大、中、小三个须弥座构成。每个须弥座均以长方形回廊为周边,依外大内小、下大上小的次序堆叠而成,其中心顶点矗立五座宝塔,象征须弥山。吴哥寺的画廊位于第一层回廊,石壁上排列着全长达七百余米,绕寺一周的巨型浮雕,浮雕内容主要是有关印度教大神毗湿奴的传说,取材于印度史诗《摩诃婆罗多》和《罗摩衍那》及印度教神话《乳海》,也有战争、皇家出行、烹饪、工艺、农业活动等世俗情景,装饰图案则以动植物为主题。东壁的搅乳海图,北壁的毗湿奴与天魔交战图,西壁的猴神助罗摩作战图等,均描绘神话故事;而南壁西半部的苏利耶跋摩二世骑象出征图则为世俗题材。本文所涉及的乐队和乐器图像即主要包含在这一面浮雕画壁上。从浮雕壁画中显示的情况看,这里包含了两组由下层民间乐手和普通乐工组成的游行方队,它们掩蔽于光影或明或暗的室内环境空间之内,蛰伏在万千帧清晰程度不一的军事征战队列与宗教民俗活动的人山图海之中,若不经仔细寻找辨认,极易让人擦肩而过。其中一个局部画面里,上下两层都以庆典仪式中的作战队列的为主,下层里则加入了吹打乐队组成的仪仗队,可见这类吹打乐最初的功能乃是应用于战争和鼓舞士气,其次则是在庆典和仪式活动中起到显示威仪和渲染气氛的作用。[4]尤其让人欣慰的是,前述唐代《骠国乐》所载的印度系乐器,绝大部分都在吴哥窟壁雕中得到了完整地呈现,为我们留下十分珍贵的第一手乐舞形象资料。

除了吴哥窟外,笔者于2017年造访了印度尼西亚爪哇岛日惹地区的印度教早期遗址普兰巴南神庙和婆罗浮屠大佛寺,观赏并收集了许多反映了印度教和佛教文化思想观念、生活习俗及音乐舞表演活动的石雕影像资料。这些影像资料在一般的宗教内容上与吴哥窟存在较大的相似性,但在具体的表现方式及文化细节上则存在较明显的区别。对于今后开展相关的印度教文化与乐舞艺术研究来说,在学术性、艺术性和应用性等方面有其重大的利用价值。

图2 印尼爪哇岛日惹地区普兰巴南神庙的舞蹈石雕壁画(杨民康摄)

图3 印尼爪哇岛日惹地区婆罗浮屠佛寺的乐器石雕壁画(杨民康摄)

五、沉淀在民间传统文化底层的印度教音乐文化元素和基因

东南亚的南传佛教文化,一向被认为是一个来源复杂,内涵丰富且充满矛盾的文化集合体:一方面,佛教从本质上看对于音乐舞蹈是采取排斥态度的;另一方面,佛经(本生经)和佛教节庆仪式活动中又充斥着大量的、同俗民百姓的日常生活和佛教供养活动有关的传统乐舞内容。在结合后来进行跨界族群音乐考察时所获得的资料,对傣族、布朗族地区发生的上述现象重新加以思考时,让笔者深感困惑和欲求解决的一个问题是,对于那些潜藏在当地俗民文化中,与其他非佛教信仰地区共通或共同拥有的一些东西,既然排除了其作为“本土原存文化”的唯一性和独特性,就必须从文化来源上找到它的合理归宿。研究的结果发现,这些东西多半与早期传入这些地区的印度教(婆罗门教)文化有关。

从传统表演艺术上看,在属于内圈外层,有不同宗教信仰的泰国、缅甸、老挝和柬埔寨等东南亚国家城乡地区,便自古流传着兼具印度化、佛教化的一般风格与本土语言文化风格的古典戏剧、宫廷舞蹈及以围鼓、围锣等为代表的乐器、乐队及较为复杂、精致的传统器乐表演体系。即使是像马来西亚、印尼、菲律宾这样如今已信仰伊斯兰教或基督教文化的地区,其现存音乐文化中也同样含有诸多早期来自印度教和佛教的传统文化传播因素。在前一类地区,这类古典或宫廷风格的传统音乐与带季节性的佛教节庆活动互相交织,但又因其较具都市化、世俗性及日常生活化了的表演及生存方式,而区别于“内圈,内层”中相对保持次级城镇化、乡民化社会特点的佛教节庆音乐。而且,这几类主要存活于“外层”的、更带一般性和经典性的传统表演艺术,既是“内层”——傣仂亚佛教文化圈节庆仪式音乐得以存在、发展的思想土壤、文化源泉、模仿范例和外在助力,同时也是我们认识和鉴别该亚文化圈内部乐舞文化与外部风格类型的区别所必不可少的依据条件,在我们目前有关云南与周边跨界族群音乐的研究课题中起到了同上下文语境相关的重要作用。

(一)民间乐舞中的印度教元素和遗传基因

若将拥有一千年历史的柬埔寨吴哥窟乐舞文化与当代云南与周边泰、缅、老等国的弯月形坐乐(如围鼓、围锣等)、象脚鼓乐队和孔雀舞以及印尼、马来西亚的传统乐舞做比较,其中都不同程度显现出古老印度教文化的内在和深刻的影响作用。并且,以往这些早期印度教乐舞的元素,一部分存在于宫廷乐舞和民间乐舞内部,而其中也有很多都是在南传佛教节庆仪式里,作为外围层次因素,在民间音乐展演活动中呈现的。并且,前一类状况主要是存在于南传佛教文化圈外圈的传统城市文化里,而后一类状况则主要是存在于内圈——以傣仂亚佛教文化圈为代表的亚城市化及广大乡村地区。

图4 印尼巴厘岛乌布皇宫甘美兰乐队表演(杨民康摄)

1.印尼巴厘岛甘美兰乐队及传统乐舞中的印度教元素

隶属外圈的印尼巴厘岛,如今是东南亚国家唯一以印度教为主要信仰的地区,根据2017年笔者的实地考察所见,该地和印尼其他区的各种“非遗”和旅游性质的传统乐舞和戏剧表演中,都包含了众多的早期印度教文化及印度史诗的故事内容。其主要的伴奏乐队为甘美兰乐队,其中的大部分乐器及民间盛行的铓锣舞形象,笔者亦曾在柬埔寨吴哥窟和印尼爪哇岛日惹的印度教普兰巴南神庙、婆罗浮屠佛寺等古代重大文化遗址的石雕壁画中看到过许多实例。对此,将在后续的研究论文中一一加以讨论。

2.吴哥窟的大型吹打乐队与当代中、缅传统乐队

吴哥窟小吴哥寺壁画中所有的乐器,分布在整个较长的一面墙壁上。虽然看得出来是在一个完整的节庆活动中,但从其场面看,其中包含了一个乐器数量颇多,但功能有所不同的乐队表演阵容。笔者对其中的主要画面进行拍摄后,列出乐器约三四十件。除了匏琴的性质不明,且未处于演奏状态外,较完整、清晰地出现了包含鱼形腰鼓、双面腰(桶)鼓、唢呐、直笛、牛角号、海螺、大铓锣、编(铓)锣、钹的等打击乐器在内,配置相对完整、功能较为齐全的大型传统吹打乐队。相似的是,缅甸的传统吹打乐队以“窝洗”(ozi,即象脚鼓)同唢吶、钹、板之类组合而成,若将其中的“窝洗”换为“多拔”(长桶型双面鼓),即构成“多拔”乐队。以上两类乐队都常用于民间慈善、游行、比赛等欢乐集会场合,但“窝洗”乐队的主奏象脚鼓通常可结合舞蹈,较适用于边舞边走的行进队列。比较而言,云南地区的象脚鼓乐队除了不用唢呐外,其他乐队配置大体同缅甸的“窝洗”乐队。[4][5]

图5 吴哥窟石雕壁画中的吹打乐队(杨民康摄)

类似“多拔”乐队的组合形式,在信仰伊斯兰教和基督教的其他东南亚国家也有所存在。例如据菲律宾学者马塞达(Jose Maceda)的研究,在马来半岛的瓦扬库里特皮影戏、印尼马荣剧、皇室仪式诺巴、梅因普特里降神会中的祭祀音乐及北苏门答腊马塔克人的贡当大鼓乐队里,都使用一个双簧类乐器色鲁耐(Serunai),或者使用一个勒巴巴(rebab)作为旋律乐器。[6]

3.吴哥窟的蟒状弯形围锣与缅、泰、老、柬的弯月形坐乐

小吴哥寺的浮雕中出现了一种嵌有8个小铓锣,竖立演奏的蟒状弯形围锣(参见图4右侧),当为至今在柬、老、缅等广泛使用的平置演奏的围锣之前身。[7]而缅甸最重要的传统乐器围鼓,也基本上是采用这种传统乐器形制。

4.吴哥窟的“紧那罗、紧那梨”与当代孔雀舞

原始佛教时期和印度教的古代神话里的“紧那罗和紧那梨”,这对词语曾经被用来指涉一对雌雄相衬,半人半马或半人半鸟的歌者,即乐神。在《摩呵婆罗多》(与《罗摩衍那》并称为印度两大史诗)中,曾经把他们比喻为一对恋人。小吴哥寺的石壁浮雕中,有一个多图并列的场面,其中便包含了几幅采用阿帕莎拉舞姿的紧那梨、紧那罗舞影像,其中一幅是单人舞蹈,另两幅是双人舞蹈。其中一幅相互搂肩,另一幅相互勾臂,呈现出甚为亲密的相与状态。在后世东南亚与云南的传统民间乐舞中,这类舞蹈形象便通过在宫廷或商业、旅游场合表演的各种单人或双人孔雀舞继承下来。[8]

5.其他古典乐舞

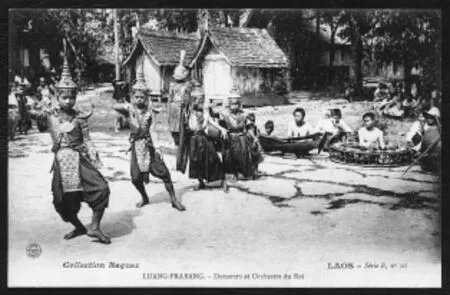

泰、缅、老、柬等国的各个旅游胜地,传统古典歌舞表演中包括了很多源自印度教时代的舞蹈内容。其中最著名的当数由柬埔寨王室成员主导创编的古典舞蹈“阿帕沙拉”。[9]另如老挝琅勃拉邦的“根与叶”(loots&leaves)筵宴歌舞表演,以当地不同族群的传统歌舞节目为主,其中包括了古典舞《Nan Keo》,为14世纪琅勃拉邦皇宫表演的著名传统舞蹈。[10]

图6 柬埔寨吴哥窟石雕壁画中的“紧那罗、紧那梨”舞蹈形象(杨民康摄)

图7 老挝琅勃拉邦的传统戏剧表演老照片①

(二)民间戏剧中的早期印度教元素和基因

1.南传佛教文化圈——内层与外层

泰、缅、老、柬等国的传统都市里,以古代印度教时期史诗和神话题材为主的古典戏剧每天都在上演。例如湄公河岸边老挝琅勃拉邦的王宫博物馆(Royal Palace Museum),始建于1904年,其正式名称是“琅勃拉邦国家博物馆(l uang Prabang National Museum)”。琅勃拉邦皇家芭蕾剧院便位于王宫博物馆院内,其长期上演的一个固定节目是为时两个小时的Phralad Phralam史诗剧表演。该剧的故事原型来自印度古代史诗“罗摩衍那”,是其众多版本中的一个老挝版。以往Phralad Phralam的演出主要是出现在宫廷的不同场合,也可在老挝的各种节日如新年“批迈”(Pima)期间在室外表演。[10]

在南传佛教文化圈内层的部分地区,如缅甸的景栋和云南的西双版纳等地,由于既不像外圈和内圈外层那样有早期印度教先于佛教传入的背景,其传统社会的宫廷文化和古典戏剧文化的培育状况也不像外层的城市地区那样完整健全,各种古代印度教文化中的文学内容,主要是通过佛教本生经一类的宗教文本和民间歌手(如傣族赞哈)①在南传佛教文化圈各地区,不同于佛教文化的代言人——僧侣,那些早期印度教文化遗绪的掌控者往往是具有俗人身份的祭师和乐(歌)师。的对这些宗教文本的演唱来传承和传播。除了这类纯粹民间发生的事例外,也有一些由当地政府主导的,将这类民间流传的故事内容搬上现代戏剧、舞剧舞台的例子。②例如20世纪末叶西双版纳傣族自治州歌舞团创作表演的民族舞剧《召树屯与楠木诺娜》。

2.外圈——伊斯兰教和基督教文化圈

根据学者的研究,4-6世纪,印度文化的足迹就已经到达马来半岛和马来群岛诸国。[11](pp.91-100)经过一千年左右,至16世纪,“印度文化残存于东爪哇的一些地区,特别是巴厘岛。因而巴厘岛成为至今仍保存着印度化爪哇文学和宗教的基本特征的文化中心,而伊斯兰教很快就把这些文化特征由爪哇岛上清除干净了。对印度尼西亚来说,巴厘岛起着西藏对佛教印度来说所起的那种保存者的作用。”而就印度古典文学及戏剧表演来说,则有一种观点认为:“东南亚国家从古代印度继承下来的文学遗产比宗教遗产更为显眼。在整个印度化时期,《罗摩衍那》、《摩诃婆罗多》、《诃利世系》和《往世书》这些著作,即使不是各国文学吸取灵感的唯一源泉,也是主要源泉。在整个印度支那、马来亚和爪哇,这类叙事诗和传奇文学,辅之以《本生经》中的佛教民间传说,仍然是古典戏剧、舞蹈、皮影戏和木偶戏的主要内容。在整个外印度,当观看这些戏剧表演时,观众继续为罗摩和悉多的悲欢离合而悲伤,即受菩萨德行的感化。这些表演自始就保持着共同的特点——哑剧。在这种哑剧表演中,姿势、臂和腿的动作以及手势构成一种哑语,它可以表现一个对象,描绘一种活动,表达一定的感情,完全和印度的舞蹈动作一样。”[11](p.420)

图8 印尼爪哇岛日惹地区的印度史诗剧《罗摩衍那》表演(杨民康摄)

笔者于2017年在印尼爪哇岛和巴厘岛考察时,在日惹皇宫和巴厘岛的乌布皇宫以及包括舞剧、布袋戏等多次民间戏剧表演中,都看到了上述以印度史诗《罗摩衍那》为主的戏剧内容(参见图8)。如同一位印度著名学者所说:“在中世纪期间,印度教在印度停滞、佛教在印度几乎消失之际,它们两者在东南亚兴盛——马来亚和印度尼西亚——除仍然信奉巴厘印度教的巴厘岛之外——在15世纪伊斯兰教兴起之前一直是印度教国家。不过,伊斯兰教并没有驱逐印度文化;它变成了马来文化河流中的一条支流。”[12](p.106)就像笔者所看到的那样,除了前述各种早期印度教乐舞、戏剧文化的遗痕在这些地区随处可见外,在这些地区的各种印度教和佛教遗址里,每天都有大量的当地和外来的伊斯兰信徒在此游览和参拜。印度学者辛加尔说:“可以发现,从理论上说来不应该崇拜偶像的

穆斯林,在9世纪和以后就在优美的印度教——佛教雕像面前跪着祷告”。[12](p.101)根据笔者所见,这确实是在印尼各地每天都在发生的一种特殊文化现象。

结 语

正如东方学学者所说:“东南亚国家从古代印度继承下来的文学遗产比宗教遗产更为显眼”。这或许是从整个东南亚文化,尤其是外圈和内圈外层的情况而言,早期先后自印度传入的印度教、佛教等传统宗教文化内容,比起后来传入的其他非印度化的政治、宗教文化来说,其影响面显然已趋于狭窄和弱化,而包括古典戏剧、舞蹈和音乐在内的一些由印度教文化发展而来,如今已演变为世俗文化的文学艺术表演活动,不仅在民间一直较为全面、活态地得以留存,并且随着旅游业的发展,呈现出日益活跃之势。对于我们从事南方跨界族群音乐文化研究的学者来说,密切跟踪它的发展轨迹,加强相关的田野考察和研究,已成为一个十分迫切的课题和任务。在今后同傣仂亚佛教音乐文化圈相关的研究中,笔者意欲继续去关注以下3个问题:1.在云南与周边东南亚南传佛教信仰区域,亦即傣仂亚佛教文化圈内,可否继佛教之后,将印度教文化加入大传统的行列看待?2.在这些南传佛教传播区域内,印度教文化是在大传统,还是小传统中体现出它较为明显的影响力?3.怎样重新认识和评估在这些地区本土小传统中印度教文化所产生的深刻影响?此外,从该亚佛教文化圈向外看,如何去正确地认识和评估印度教文化(含音乐文化)长期居于东南亚各种不同宗教文化圈的潜层,在一定程度和有限的范围内,使信仰不同宗教文化的人民群众在彼此之间产生、形成并凝聚起一股文化认同的力量,并且起到了有助于族群和谐及文化互交互利的积极作用,也是笔者想要去进一步思考和讨论的问题。

(责任编辑 何婷婷)

[1]Robert Redfield,Peasant Society and Culture,Chicago:University of Chicago Press,1989[1956]

[2]方国瑜.元代云南行省傣族史料编年[M].昆明:云南人民出版社,1958.

Fang Guoyu,Annalsof the Dai History in Yunnan in the Yuan Dynasty,Kunming:Yunnan People's Press,1958

[3]杨民康.跨界族群音乐探析:云南与周边南传佛教音乐文化圈论纲[J].民族艺术,2014(1):45-51,111.

Yang Minkang,Analysis of the Ethnic Music Across the Border:On the Southern BuddhistMusical Cultural Circle in Yunnan and Its Neighbors,Ethnic Arts,No 1,2014

[4]杨民康.柬埔寨吴哥窟石雕壁画中的乐器图像研究[J].中央音乐学院学报,2016(2):26-41.

Yang Minkang,Study of the Image of Instruments Found in the CarvingWall Paintings in AngkorWat in Cambodia,Journal of Central Conservatory of Music,No 2,2016

[5]杨民康.缅甸僧侣剃度仪式的乐队走街及其音乐历史溯源[J].民族艺术研究,2016(6):19-26.

Yang Minkang,The Band Touring and the History of Its Music of the Tonsuring Ritual for BuddhistsMonks In Myanmar,Ethnic Art Studies,No 6,2016

[6][菲]何塞·马赛达.东南亚音乐的时间概念[J].云南艺术学院学报,1995(1):10-19.

Jose Maceda,The Concept of Time in South-eastern Asian Music,Journal of Yunnan Academy of Arts,No 1,1995

[7]杨民康.云南与周边跨界族群音乐探析:鼓乐[J].民族艺术,2014(2):59-67,93.

Yang Minkang,Study of the Music between Yunnan and the Neighboring Countries:Drum Music,Ethnic Arts,No 2,2014

[8]杨民康.跨界族群音乐探析:南传佛教语境下的孔雀舞展演及其族群文化认同[J].民族艺术,2014(5):55-63.

Yang Minkang,Analysis of the Ethnic Music Across the Border:The Performance of Peacock Dance and its Ethnicity in the Context of Southern Buddhism,Ethnic Arts,No 5,2014

[9]杨民康.吴哥窟石雕壁画中的舞蹈图像研究[J].云南艺术学院学报,2016(1):17-25.

Yang Minkang,Study of the Dancing Image in the Carving Wall Paintings in AngkorWat in Cambodia,Journal of Yunnan Academy of Arts,No 1,2016

[10]杨民康.跨界族群音乐探析:“宫廷与寺院为中心”——老挝琅勃拉邦音乐文化发微[J].民族艺术,2014(4):48-56,163.

Yang Minkang,Analysis of the Ethnic Music Across the Border:Centred on the Courtyard and Temple:History of Music in luang Prabang,laos,Ethnic Arts,No 4,2014

[11][法]G.赛代斯.东南亚的印度化国家[M].蔡华,杨保筠,译.北京:商务印书馆,2008.

Georges Coedes,trans.by Cai Hua and Yang Baoyun,The Indianized Countries in South-east of Asia,Beijing:The Commercial Press,2008

[12][印]K.P.辛加尔.印度与世界文明[M].庄万友译.北京:商务印书馆,2015.

D.P.Singhal,trans,by ZhuangWanyou et al.,India and the World Civilization,Beijing:The Commercial Press,2015

The Trace and Dissem ination Trajectory of“Indianization”in the Dance and M usic along the South-west Silk Road:On the History of the Dissem ination and Cultural Thread of the Southern Buddhist M usical Cultural Circle in Yunnan and its Neighbors

Yang M inkang

Seeing from Yunnan towards the south-east of Asia,there are two different geographical and cultural circles in the neighboring countries of China.The inner circle,which locates in Indo-China Peninsula and the land route,is populated with the Dai in Yunnan,China,Khmer-speaking peoples and the neighboring Thailand,Myanmar,l aos and Cambodia with their common belief in Southern theravada Buddhism. This is a Southern Buddhist cultural circle.The outer circle covers countless islands,the Malay peninsula and the Philippineswhere the Muslim and Christian(including Catholic)live.An obvious cultural commonality is that themajority of these countries have experienced the“Indianization”period in which the Buddhist-Indian Culture was influencing.Consequently,the“big tradition and small tradition”exists in the ethnic culture in this area and its influence is still clear nowadays.Among the influences,the tract of Indian culture is clear and the impact is significant.In addition,the implications of Indian culture can be seen in the dance and drama in south-east Asian countries.Considering the diverse surface culture in the Southeast Asian society,the abovementioned deep culturalelementsmay be seen as an entrance or platform for an understanding and exploration of the deep cultural commonality and dissemination method.

dance and music of the South-west Silk Road,Indianization,South Buddhistmusical cultural circle in Yunnan and the neighboring countries,Indian culture,Buddhist culture

J607

A

1003-840X(2017)02-0005-15

杨民康,中央音乐学院研究员,博士研究生导师。北京 100031

http://dx.doi.org/10.21004/issn.1003-840x.2017.02.005

2017-03-05

[本刊网址]http://www.ynysyj.org.cn

About the author:Yang Minkang,Research Fellow and PhD Supervisor at Central Conservatory of Music,China,Beijing 100031