民族地区中职教育人力资源的省际差异及其变化趋势

2017-05-13蔡文伯袁雪

蔡文伯+袁雪

摘 要 中等职业教育在促进人力资本积累、提高经济发展水平、维护社会和谐稳定等方面具有重要作用,基于2005-2014年间八个民族省区中职教育人力资源数据,运用基尼系数及其分解技术,对民族地区中职教育人力资源的省际差异进行考察,研究发现:民族地区中职教育人力资源省际差异较大,2006年起人力资源的省际差异呈扩大趋势;专任教师资源占总人力资源的比例逐年升高,且一直起到促进人力资源省际差异缩小的作用;各分项人力资源地区分布差异的变化对人力资源省际差异的变化起决定性作用。对此,各民族地区应加强区域间交流合作,加强人力资源内部结构的调整引导,促进民族地区中职教育高水平均衡发展。

关键词 中职教育;人力资源;省际差异;民族地区

中图分类号 G719.2 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2017)04-0052-07

一、问题提出

2016年12月2日,推进职业教育现代化座谈会在京召开,中共中央政治局常委、国务院总理李克强批示指出:加快发展现代职业教育,对于发挥我国人力和人才资源巨大优势、提升实体经济综合竞争力具有重要意义。“十三五”时期,希望围绕贯彻党中央、国务院重大战略部署,落实新发展理念,切实把职业教育摆在更加突出的位置,加快构建现代职业教育体系。发挥职业教育在脱贫攻坚中的作用,建好贫困地区发展急需的中等职业学校[1]。

中等职业教育在促进人力资本积累、提高经济发展水平、维护社会和谐稳定等方面发挥着重要作用,其均衡、科学发展也越来越引起政府和学界的广泛关注。马树超等人调查发现,我国的职业教育在区域均衡方面取得了重要成就,但总体上处于一种低水平的均衡状态,还应加强分类指导、支持高水平地区先改先试,以达到高水平的均衡发展[2]。朱德全测度了京津沪渝四个直辖市的职业教育均衡发展状况,发现四市的职业教育总体均衡,也存在局部失衡,并指出提高职业教育与区域经济的协调性、加强职业教育与区域经济的融合性,是中国职业教育的发展方向[3]。

职业教育均衡发展的基础是资源的均衡配置,许多学者对这一问题进行了大量研究,但大部分集中在教育经费上,而职业教育资源不仅限于教育经费,财力、物力、人力、组织、信息、政策等都是职业教育资源。其中,人力资源是生产力诸要素中唯一具有主观能动性的因素,其活跃属性和整合作用直接影响其他资源效用的发挥。可以说人力资源是职业教育质量提升的核心要素,其地域差异决定着民族地区中职教育的均衡发展程度[4]。

民族地区教育事业发展事关祖国统一、民族团结、国家安全,教育部办公厅于2014年下发《全国民族教育科研规划(2014-2020年)》(教民厅[2014]7号)提出,以职业教育为重点和突破口,以加快民族地区现代职业教育发展、探寻民族地区职业教育改革与发展的一般规律为主要任务,为推动民族地区经济社会发展和促进就业作出贡献。中职教育作为中等教育阶段和职业教育的重要一环,对于民族地区低分“弱势”学生自身的就学发展、地区就业形势改善、产业结构调整、经济水平持续高速提升和社会和谐稳定等都具有重要意义。

截至2014年,八个民族省区共有中职教育在校生2445162人,较2005年的1268569人翻了一番,而2014年这些地区中职教育教职工116350人,仅较2005年的104006人增长了11.87%,在校生人数迅速增长和教师队伍建设相对落后之间的不匹配,导致了民族地区中职教育师资匮乏、质量提升缓慢、发展不均衡等问题。现有的民族地区职业教育人力资源研究集中讨论了职业教育对区域人力资源开发的作用,对职业教育机构内部的人力资源关注较少。本文从人力资源的角度出发,选取八个民族省区,运用基尼系数及其分解技术测算中等职业教育人力资源的省际差异,揭示差异的内在结构和变化趋势,试图寻找影响民族地区中职教育人力资源省际差异的主要因素,以期为均衡民族地区中职教育发展提供科学有效的对策建议。

二、研究方法

(一)基尼系数用于教育研究领域的可行性

基尼系数(Gini coefficient)是1912年意大利经济学家基尼(Corrido Gini)根据洛伦兹曲线(Lorenz curve)所定义的判断收入分配公平程度的指标,是一种广义的分析工具,可用于分析多种分配问题和均衡问题。另外,基尼系数具有的可分解性,使其能够有效测量均衡程度的变化和构成等问题[5]。引入教育领域以来,经常用于反映国家或地区教育发展水平的差异,国内外学者也做出了许多高水平研究[6]。所以,基尼系数适用于测度民族地区中职教育机构人力资源的省际差异。

(二)基尼系数及其分解

本文采用张建华提出的基尼系数计算公式[7]:

Gk=1-(2ΣWi+1) (1)

式中,Gk表示分项人力资源的基尼系数,n为考察的省区总数,i表示按分项人力资源从小到大排列的省区序号,Wi为累计到第i个省区人力资源占总人力资源的比重。

由基尼系数具有的分解特性可知,总体人力資源的基尼系数G即为各分项人力资源基尼系数的汇总,表达式为:

G=Σik=1SkGk (2)

在式(2)中,G即为总体人力资源的基尼系数,Gk表示分项人力资源的基尼系数,Sk代表当年各分项人力资源占总体人力资源的比值(由当年分项人力资源数量除以人力资源总量计算得到)。

SkGk/G*100%可用于表示第k项人力资源对总体人力资源基尼系数的贡献率,而亚当斯(Adams)在他的研究中将Gk/G命名为相对集中系数(Relative Consent Ration Coefficient, RCC)[8]。当某个分项人力资源的相对集中系数大于1时,该项人力资源就促进了总体人力资源的省际差异(即差异促增作用),而当某个分项人力资源的相对集中系数小于1时,该项人力资源则减缓了总体人力资源的省际差异(即差异促减作用)。

从政策角度来说,比起单纯讨论人力资源省际差异的构成,研究該差异的变动也许更具意义。用ΔG表示相邻两年的基尼系数变化值,t表示年份,根据式(2),ΔG可表示为:

ΔG=ΣSk(t+1)Gk(t+1)-ΣSktGkt=Σ(Sk(t+1)Gk(t+1)-SktGkt) (3)

同理,定义ΔGk=Gk(t+1)-Gkt,ΔSk=Sk(t+1)-Skt。将此与式(3)相结合,整理得到:

ΔG=ΣΔSkGkt+ΣSktΔCk+ΣΔSkΔGk (4)

式(4)中ΔG为相邻两个年度基尼系数的变化,ΔGk为分项基尼系数的变化,ΔSk为人力资源结构的变化。此外,根据欧向军的研究,可将式(4)右侧的三组表达式命名为三类引起基尼系数变化的影响因素:ΣΔSkGkt代表结构效应,即总体人力资源基尼系数变化中由各分项人力资源的比重变化而引起的变化部分;ΣSktΔCk表示集中效应,即总体人力资源基尼系数的变动中由分项人力资源的地区差异变化而引发的变化部分;ΣΔSkΔGk为综合效应,代表总体人力资源基尼系数的变动中由结构效应和集中效应共同作用产生的变化部分[9]。

(三)数据来源

陈春萍在研究中提出,人力资源是从事教学、科研、管理和后勤等方面工作的教职工总体所具有的劳动能力的综合[10]。本文将中等职业教育机构人力资源分解为专任教师、行政人员、教辅人员、工勤人员,采用生均专任教师数、生均行政人员数、生均教辅人员数和生均工勤人员数作为衡量民族地区中职教育人力资源的指标,由当年各分项人力资源数量与当年中职教育在校生数计算得到。选取内蒙古、广西、贵州、云南、西藏、青海、宁夏、新疆等八个民族省区为研究对象,对2005-2014年间的中职教育人力资源差异状况进行测算,数据来源于《中国教育统计年鉴》。

三、数据处理与结果分析

(一)民族地区中职教育人力资源的省际差异

1.专任教师师生比的省际差异

专任教师是教育实践活动的主体,也是学生学习活动的主要参与者,在中职教育人力资源中占有重要地位。2010年,教育部发布《中等职业学校设置标准》(教职成[2010]12号)要求,中等职业学校应当具有与学校办学规模相适应的专任教师队伍,兼职教师比例适当,专任教师师生比达到1∶20。

图1展示了八个民族地区总体中职教育专任教师师生比的变化趋势,以《中等职业学校设置标准》中要求的1∶20即0.05为界,仅有内蒙古、新疆、青海、西藏、云南五个省区的个别年份达标,整个民族地区的专任教师师生比仅有2005年达到0.0528,近十年呈现波动下滑的趋势,也就是说,从专任教师师生比的角度来衡量民族地区近十年的中职教育质量,水平未有明显提升。

从图中曲线的集中程度可以推测,民族地区中职教育专任教师师生比存在较大的区域差异,其中广西、贵州、西藏、宁夏、青海五个省区均处于较低水平,在考察的十年间大部分年份低于该地区平均水平。西藏由于人口数据的特殊性,其专任教师师生比变化幅度较大;广西、贵州、宁夏三省区十年间的师生比从未达标,在0.03~0.04左右波动;青海省的专任教师师生比在2005-2007年间持续降低,查看原始数据可知,主要原因是中职教育机构中学生数量的增长远大于专任教师数量的增长。内蒙古、新疆、云南三个省区的专任教师师生比高于该地区平均水平,其中内蒙古除2009年以外,一直是八个民族省区中专任教师师生比最高的省区,其师生比从2010年起也是稳步提升;新疆的中职教育专任教师师生比仅有三个年份达标,并在考察的十年间波动下降,原因也是中职教育就读优惠政策出台后,学生数量迅速增长,而教师队伍建设相对滞后;云南的专任教师师生比略高于整个民族地区平均水平,但大多数年份也未达到0.05的标准。

2.总体人力资源的省际差异

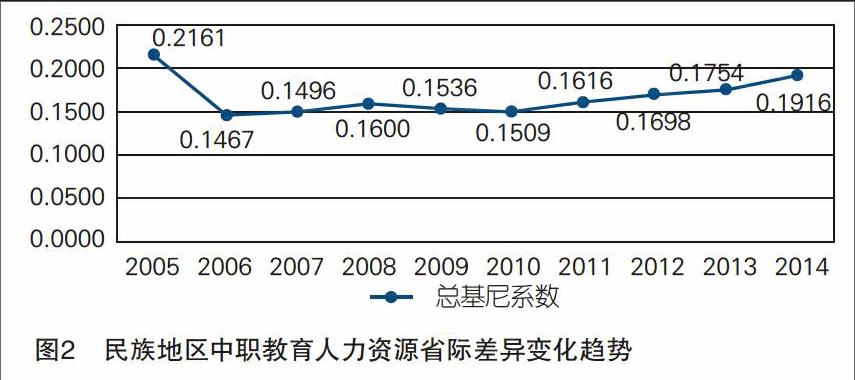

利用公式(1)(2),计算2005-2014年间民族地区中职教育人力资源省际差异情况的基尼系数,并根据测算结果绘制了省际差异的变化趋势图,见图2。

观察图2可知,民族地区中职教育人力资源省际差异较大,其基尼系数在0.14~0.21之间波动,2006年较前一年有大幅下降,但2006年以后呈现波动上升,即2006年起人力资源的省际差异逐步扩大。2006年较前一年降低了32%,这一快速均衡的趋势在一定程度上与2005年时任教育部部长周济提出“以科学发展观为指导,实现中等职业教育快速健康发展”的时间相吻合。2014年的基尼系数较2006年增长了31%,但仍低于2005年的基尼系数,从整体上来看,十年间的人力资源省际差异有所缩小,但仍呈现扩大趋势。

需要说明的是,对教育领域人力资源基尼系数的大小判定和类型划分还没有成熟和公认的标准,即不能像收入分配那样确定合格区间和定义区域差异的程度,具体的判定和划分还需要专门的理论研究和经验支持,本文重点讨论差异的变化及其构成。

(二)民族地区中职教育人力资源省际差异的分项分解

根据公式(1)测算各分项人力资源的基尼系数,以深入了解民族地区中职教育人力资源的省际差异构成及各分项人力资源省际分布的不均衡程度。基于公式(2)还可得到各分项人力资源对总体人力资源省际分布差异的贡献率,见表1、表2。如前所述,相对集中系数大于1时,该项人力资源就促进了总体人力资源的省际差异(即差异促增作用),相对集中系数小于1时,该项人力资源则减缓了总体人力资源的省际差异(即差异促减作用)。

1.专任教师在总体人力资源中所占比例逐年升高

从2005年的64.7%增长到2014年的77.2%,上升了12.5个百分点,涨幅19.3%。该项的基尼系数呈现U型变化,以2010年为界,2010年以前逐年递减,2010年以后又呈上升趋势,即在考察期该分项经历了省际差异缩小的六年而后差异又逐渐扩大。整体来看,专任教师资源的相对集中度在0.9左右波动,即该项对总人力资源省际差异一直是促减作用。专任教师对总体人力资源省际差异的贡献率一直远高于其他三项人力资源,这也与其数量较多、占比庞大相关,而其对总体人力资源省际差异的贡献率一直小于其所占份额。

2.行政人员在总体人力资源中所占比重逐年下降

從2005年的12.5%降至2014年的8.5%,下降了4个百分点,降幅达到32%。行政人员的省际差异从2006年起波动上升,至2014年的0.2093相较2005年的0.2018又略有升高。从相对集中度来看,该项人力资源从2008年起对总体人力资源省际差异产生促增作用,作用力有所波动,从2010年起呈现减小趋势。行政人员资源对省际差异的贡献率呈现倒U型变化,于2010年达到峰值15.3%,此后逐渐减小但仍高于其所占份额。

3.教辅人员在总体人力资源中所占比重波动下降

十年间整体降幅为13.2%,与前两项相比变化幅度较小。但该项的省际差异呈现波动上升态势,从2005年的0.1700到2014年的0.3772,涨幅达到54.9%,即考察期的十年间教辅人力资源的省际差异整体扩大。该项从2006年起对总体人力资源的省际差异呈现促增作用,作用力度也逐渐增强(相对集中度大于1的数值越来越大)。从对总体人力资源省际差异的贡献率来看,教辅人员资源的贡献率也远高于自身在总体人力资源中的占比。

4.工勤人员在总体人力资源中所占比例逐年下降

十年间降低了7.5个百分点,降幅达47.2%,是四个分项中变化幅度最大的。该项人力资源的省际差异没有表现出明显的时间趋势,整体来看2014年相较2005年差异缩小。工勤人员资源的相对集中度一直大于1,即一直对总体人力资源的省际差异有促增作用,作用力度呈现倒U型变化,在2010年对总人力资源省际差异的促增作用达到最大。该项对总体人力资源省际差异的贡献率呈现波动下降趋势,十年间降低了9.2个百分点,与该项人力资源在总体人力资源中占比的变化趋势相同,但仍高于其自身占比。

综合上述测算与分析,随着专任教师资源在总体人力资源中所占比例的升高,其余三项人力资源的占比相应降低,这一趋势也与《中等职业学校设置标准》中提出的“中等职业学校应当具有与学校办学规模相适应的专任教师队伍,兼职教师比例适当”要求相符。尽管专任教师资源在总体人力资源中所占比重较高,对总体人力资源省际差异的贡献率也远高于其他三项人力资源,但其对省际差异起到缩小的作用,且贡献率一直小于其所占份额。行政人员、教辅人员、工勤人员三项资源都促进了人力资源省际差异的扩大,且对差异的贡献率均高于各自在总体人力资源中所占份额。

(三)民族地区中职教育人力资源省际差异的变化分解

对差异的分项分解大致展示了四个分项人力资源的不均衡分布及其与总体人力资源省际差异之间的关系。在此基础上,进一步对民族地区中职教育人力资源省际差异的基尼系数变化进行分解,测算各分项人力资源相对份额(结构效应)和地区分布差异(集中效应)的变化,结果见表3、表4。

在此说明,表中所指贡献率,其大小以相应数值的绝对值来表示,数值前的符号代表作用方向,正号表示该部分促进了省际差异基尼系数的变化,负号则表示该部分减缓省际差异基尼系数的变化。具体来说,当基尼系数变化符号为正时,这种促进作用表现为扩大差异,减缓作用即为缩小差异;当基尼系数变化符号为负时,促进作用表现为缩小差异,减缓作用则表现为扩大差异。

观察表3可知,十年间总体人力资源基尼系数在大多数年份是升高的(变化值为正数),即大多数年份中民族地区中职教育人力资源的省际差异呈现扩大态势。从各分项人力资源对总体人力资源基尼系数变化的影响来看,除2011-2012年外,专任教师一直具有最大影响力,且有6个年份对省际差异的变化起缩小作用,这与其所占的庞大比重是密不可分的。行政人员在2006-2007年、2009-2010年影响较大,对基尼系数变化的影响作用与当年的专任教师相反,但其贡献率仍小于专任教师资源。教辅人员在2006-2007和2011-2012两个年份对基尼系数的变化影响较大,起到扩大差异的作用,但2006-2007年度教辅人员的作用方向与专任教师相反,有一部分扩大差异的作用被抵消。工勤人员资源相比其他三项影响力较小,也未对基尼系数的变化产生主导作用。

表3展示了影响总体人力资源省际差异变化的三类效应,集中效应是引起基尼系数变化的主要因素,在基尼系数变化的结构分解中,集中效应的贡献率远高于结构效应和综合效应。其中,2006、2009、2010年较上一年起到缩小差异的作用,其余年份则增大了差异的变化。除2006-2007年度,结构效应一直对人力资源省际差异起到促减作用(其数值符号与基尼系数变化符号相反),但从数值来看作用效力远小于集中效应,综合效应在考察期内对人力资源省际差异的贡献率非常小。因此,集中效应主导了总体人力资源基尼系数的变化趋势。

表4给出了四个分项人力资源在结构效应和集中效应中的贡献率,在结构效应中,专任教师资源在大部分年份对基尼系数的变化起到扩大作用,其影响力也多大于其他三项人力资源;行政人员在全部考察期年份对基尼系数的变化起缩小作用(其结构效应符号与基尼系数变化符号相反),但影响力不大;教辅人员和工勤人员未对人力资源省际差异的变化产生重要影响,但十年间一直起着缩小差异的作用。在集中效应中,专任教师资源在7个年份对省际差异的变化起到扩大作用,多数年份的影响力也远大于其他三项人力资源;行政人员在2006-2007年、2009-2010年两个年度对基尼系数的变化影响较大,并且促进了人力资源省际差异的扩大;教辅人员2006-2007年和2011-2012年影响力较大且对人力资源省际差异的扩大起促进作用;从数值来看,工勤人员未对基尼系数的变化产生较大影响。

综上,在三类效应中,集中效应对基尼系数的变化影响最大,即各分项人力资源地区分布差异的变化对人力资源省际差异的变化起决定性作用;结构效应,即各分项人力资源相对份额的变化对总体基尼系数变化的影响也不容忽视;相比之下综合效应,即集中效应与结构效应的共同作用并未对总体人力资源省际差异的变化产生重要影响。专任教师在结构效应和集中效应中的贡献率都远大于其他三项人力资源,间接对民族地区中职教育人力资源省际差异的变化产生了不可忽视的影响。由于各分项人力资源在总体人力资源省际差异的变化中所起的作用方向有所差异,即各分项人力资源地区分布差异的变化与其相对份额的变化由于作用方向不一致而产生反向拉动作用,有一部分对人力资源省际差异的贡献被抵消,导致各分项人力资源在省际差异变化中的贡献能力变得更加复杂。

四、结论与对策建议

第一,民族地区中职教育专任教师资源紧缺,多数省区师生比不达标,教师数量的增长缓于学生数量的增长,且人力资源省际差异较大,从2006年起人力资源的省际差异仍持续扩大;第二,专任教师资源占总人力资源的比例逐年升高,且一直起到缩小总体人力资源省际差异的作用,其对总体人力资源省际差异的贡献度也一直小于其所占份额,行政、教辅、工勤人员则促进了人力资源省际差异的扩大,这三项人力资源对总人力资源省际差异的贡献率也都高于各自所占份额;第三,集中效应是引起人力资源省际差异的主要因素,即各分项人力资源地区分布差异的变化对人力资源省际差异的变化起决定性作用,各分项人力资源相对份额的变化对人力资源省际差异变化的影响也不容忽视,而综合效应并未对人力资源省际差异的变化产生重要影响。

针对研究结论和民族地区中职教育发展的差异状况,提出以下对策建议:

第一,加强教师队伍建设,增加专任教师人力资源存量。从工资待遇、工作环境等方面着手,提高中职教师工作积极性和留岗热情,同时加快补充专任教师资源,切实提高民族地区中职专任教师师生比。落实职教师资培训政策和制度,完善“双师型”教师队伍建设,数量与质量并举,真正实现高水平、高质量人力资源存量的持续增长,为民族地区中职教育的均衡快速发展提供强有力的人才支撑。

第二,加强区域间交流合作,促进民族地区中职教育高水平均衡发展。部分民族地区地处西部,搭载“一带一路”改革快车,在政府间加强交流、学校间通力合作的基础上,更加重视中职教育的均衡发展,成立学习交流机构,通过优秀校长、教师经验分享等方式,对中职教育薄弱地区实施支援,在人力资源管理、办学经验等各个方面实现交流互助,促进民族地区中职教育发展水平的全面提高。

第三,关注各项人力资源的投入与变化,缩小集中效应对省际差异的影响。各分项人力资源的地区分布差异是导致民族地区中职教育人力资源省际差异的主要原因,民族地区各级政府应加强对中职教育各项人力资源实际拥有量的重视,将各项管理制度和政策机制落到实处,充实教师数量、提高队伍素质、优化队伍结构,切实缩小省区间实际人力资源总量和质量的差异。

第四,加强人力资源内部结构的调整引导,继续控制结构效应对省际差异的影响。人力资源结构变化对省际差异变化的影响较小是值得肯定的,应在此基础上完善师资培养培训体系、加快教师补充步伐,以教师队伍数量补充和能力提高为重点,继续控制各分项人力资源的比例变化,使其优化组合以促进人力资源作用的有效发挥,进而达到均衡提高中职教育发展水平的目的。

参 考 文 献

[1]中国职业技术教育网.国务院副总理刘延东出席推进职教现代化座谈会并讲话[EB/OL].(2016-12-2)[2016-12-28].http://www.chinazy.org/models/adefault/detail.aspx?artid=63227&cateid=1538.

[2]張晨,马树超. 分类指导推进高等职业教育区域均衡发展研究[J]. 中国高教研究,2010(12):12-19.

[3]朱德全. 中国职业教育发展的均衡测度与比较分析——基于京津沪渝的实证调查[J]. 教育研究,2013(8):70-82.

[4]张建祥. 高校人力资源开发与管理新机制探索[J]. 高等教育研究,2002(2):59-62.

[5]Shorrocks A F. Inequality Decomposition by Population Subgroup[J]. Econometrica, 1984(52):1369.

[6]叶杰. 我国高校人力资源的省级差异及其变化趋势[J]. 高等教育研究,2016(1):30-39.

[7]张建华. 一种简便易用的基尼系数计算方法[J]. 山西农业大学学报:社会科学版,2007(3):275-278,283.

[8]Adams R H J. Non-farm Income and Inequality in Rural Pakistan: A Decomposition Analysis[J]. 1994(1):110.

[9]欧向军. 江苏省县域经济差异演变的结构分析[J]. 地域研究与开发,2005(2):25-29.

[10]陈春萍. 论经济全球化背景下的高校人力资源管理改革[J]. 高教探索,2004(1):44-46.