山东省农业现代化与新型城镇化同步协调发展实证研究

2017-05-11杨洁季明川杨萍宋玉丽薛俊

杨洁++季明川++杨萍++宋玉丽++薛俊龙++尹骞++安丙俭++王素娟

摘要:在阐述农业现代化与新型城镇化互动发展原理的基础上,利用协同学思想构建二者之间的耦合协调度模型,结合SPSS软件和因子分析法对山东省2000—2013年农业现代化和新型城镇化的评价指标体系面板数据进行实证分析。结果表明,2001年以后山东省农业现代化与新型城镇化发展水平进入了历史性快车道;山东省两化同步发展的协调耦合度越来越高,由2000年的中级协调逐步发展到2005年的良好协调,2013年进入优质协调阶段;山东省新型城镇化发展水平滞后于农业现代化,且二者差距呈现持续加大趋势;城乡统筹发展进展缓慢导致的城镇化发展质量过低是问题的根本原因。依托数据分析结果,从土地城镇化快于人口城镇化、城乡“二元”分割体制、农业规模化经营、农民受教育水平4个方面总结提出两化同步发展中存在的重点问题,以加大农民培训力度、就地就近城镇化和加大政策与资金补贴力度为突破口,提出切实可行的解决问题的对策与建议。

关键词:农业现代化;新型城镇化;耦合协调度;SPSS;因子分析法

中图分类号: F320.1文献标志码:A文章编号:1002-1302(2017)06-0326-06

党的十八大报告指出,要“工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展”[1],2015年《关于加快推进生态文明建设的意见》明确提出“绿色化”发展,“四化”同步变为“五化”同步[2]。而工业化、信息化、绿色化、城镇化与农业现代化相互关联、不可分割,统一于我国现代化建设进程中。农业现代化既是我国“五化”同步发展的基础和支撑,又是“五化”同步发展的“短腿”,而农业现代化与城镇化关系最为密切,二者相辅相成。山东省是人口大省、经济大省和农业大省,农业现代化和城镇化发展质量相对较高,但与江苏、浙江、广东等发达省份相比还存在明显差距。因此,以山东省为重点解剖对象,研究区域农业现代化与新型城镇化的协调发展水平,深入挖掘“两化”同步发展过程中存在的重点问题和突出特征,对加速实现区域农业现代化并有效推动城镇化健康、持续发展具有重要意义。

1农业现代化与新型城镇化互动影响机制

农业现代化与新型城镇化是现代化发展的2个子系统,二者是相互依托、互为基础、相互促进、共同发展的关系[3-4]。(1)新型城镇化的发展促进并带动了农业现代化的快速发展。城镇化的发展带动了农村大量剩余劳动力的快速转移,不但缓解了农业资源约束趋紧的压力,更为农业产业结构调整、农业的集约化、规模化、标准化、产业化发展作出了突出贡献;城镇化作为“五化”同步发展的平台还为农业现代化的发展提供了信息、技术和资金支持,加速了农业现代化的进程。(2)农业现代化对新型城镇化具有不可替代的推动作用。农业现代化是新型城镇化发展的重要基础,为城镇化发展提供了土地、劳动力、资本等关键要素,同时也为新型城镇化发展提供了广阔的商品市场,成为新型城镇化快速推进的助推器。

2耦合协调度模型

“五化”同步和“两化”同步发展不仅要体现协调,更要体现发展,由此引入耦合协调度数学模型[5-7]。

2.1耦合协调度定义

耦合度是反映各系统之间相互作用、彼此影响的强度。耦合协调度是衡量系统之间在发展过程中彼此和谐一致的程度,强调系统发展的综合性、整体性和内在性。耦合度是指双方相互作用的程度,更多关注两者变化程度的同步性;而耦合协调度是指相互作用中良性耦合的程度,既考虑各子系统间相互作用的强度,又关注各系统的发展水平,衡量它们既同步又发展的程度。

2.2耦合度与耦合协调度模型

2.3耦合协调度等级划分

为了更准确地表现农业现代化和城镇化两大子系统的耦合协调发展关系和阶段,在借鉴已有成果的基础上,根据耦合协调发展系数D、农业现代化子系统F(x)和城镇化子系统G(y)的大小,将农业现代化与城镇化耦合协调发展水平划分为以下10个协调等级(表1)[7]。

3山东省两化协调发展评价指标体系构建

3.1山东省农业现代化发展水平评价指标体系构建

根据农业现代化的内涵、特征、客观实际和构建原则,在参考相关研究文献的基础上,将农业现代化评价指标体系分为农业生产条件和手段、农业产出水平、农村社会发展水平、可持续发展水平4个大类,共计20项指标[8-11],同时分别赋予正向指标(+)和逆向指标(-)2类属性(表2)。

3.2山东新型城镇化评价指标体系构建

城镇化是反映城镇发展水平的指标,涉及经济社会、生态环境、人口空间等。新型城乡关系中城镇化发展不仅包括城镇本身的发展,还包括城乡融合的发展程度。为了能够真实全面地反映山东省城鎮化建设的基本情况,综合考虑指标数据获取的便利性、后期数据分析处理的工作量,构建经济城镇化、人口城镇化、社会城镇化、空间城镇化、生活城镇化、环境城镇化6个一级指标和24个二级指标的指标体系[12-15](表3)。

4山东省农业现代化与新型城镇化协调发展质量综合评价

4.1山东省农业现代化与新型城镇化同步发展质量综合评价

首先根据正向指标和逆向指标的特点,利用转换函数对原始数据进行标准化处理[16-17],然后采用SPSS软件和因子分析法提取累积贡献率超过95%的主元因子参与发展评价[18]。采用回归法来估计因子得分系数,可得农业现代化因子得分系数矩阵(表4)。由此可得山东省农业现代化因子的得分函数。

以提取的3个因子各自的方差贡献率为权数计算农业现

式中:F为农业现代化综合得分;F1、F2、F3分别为农业现代化因子得分,系数分别为对应因子的方差贡献率。

同理,可计算出山东省城镇化因子得分函数(表5)和山东省历年新型城镇化水平的综合评价得分函数G:

式中:G为城镇化综合得分;G1、G2、G3、G4分别为城镇化因子得分,系数分别为对应因子的方差贡献率。

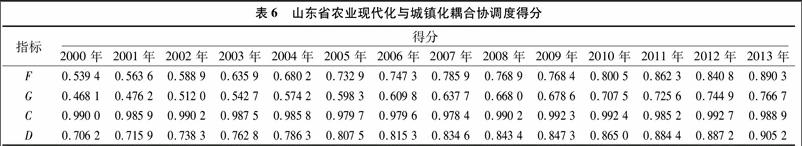

在计算出农业现代化与城镇化综合得分F和G后,分别计算出耦合度C和耦合协调度D(表6)。

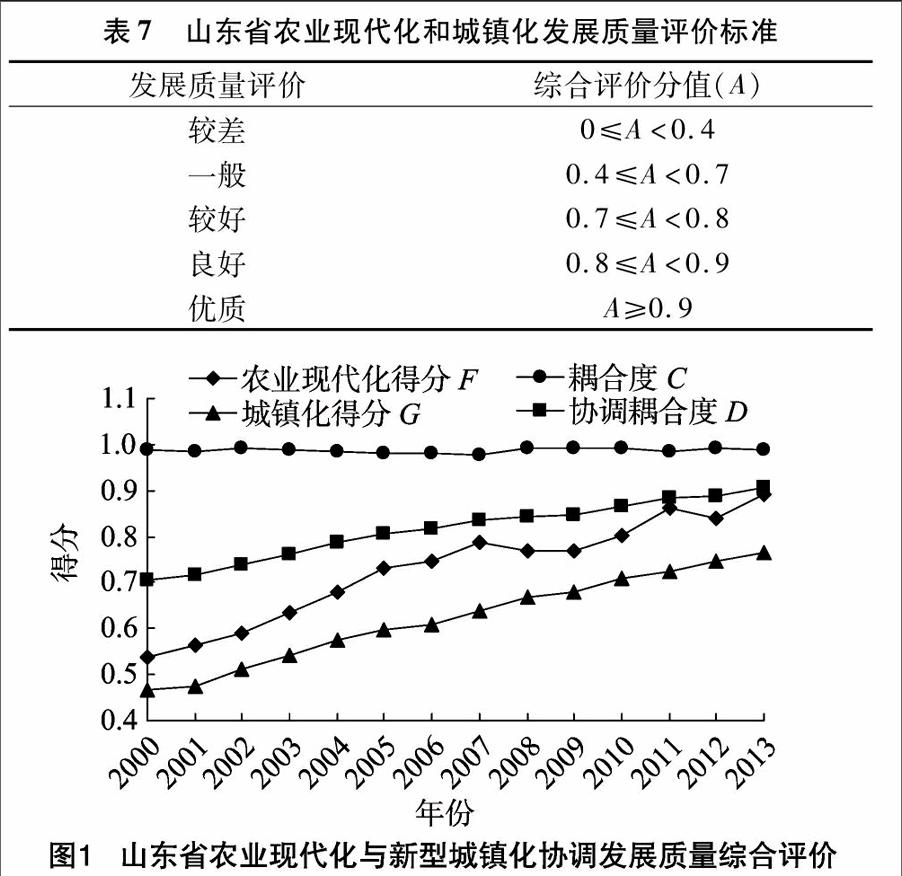

根据评价标准(表7),山东省两化同步发展耦合协调度越来越高,由2000年的中级协调逐步发展到2005年的良好协调,2013年已进入优质协调。山东省农业现代化发展速度较快,综合评价得分由2000年的0.539 4上升至2013年的0.890 3,发展质量也由一般变成良好,接近优质,其中2000—2004年的综合评价得分低于0.7,质量评价均为一般;2005—2009年的综合评价得分介于0.7~0.8,质量评价为较好;2010—2013年的综合评价得分为0.8~0.9,质量评价为良好,且2013年已经接近优质水平。山东省城镇化发展也较为迅速,2009年以前的质量评价均为一般,其中2000年和2001

年山东省城镇化发展综合评价得分均低于0.5,2002—2005年发展综合评价得分介于0.5~0.6,2006年综合评价分值达到0.7以上,山东省城镇化发展质量趋向良好,且步伐变化较大。但山东省城镇化发展相对滞后于农业现代化发展,近14年来,每年的农业现代化综合得分都要高于城镇化0.05分以上,尤其是2004年以后得分差距更是拉大到0.1分以上(图1)。综上可知,山东省农业现代化与城镇化发展过程中存在不协调的特点,城镇化明显滞后于农业现代化发展,且差距仍在持续拉大。

表7山东省农业现代化和城镇化发展质量评价标准

发展质量评价1综合评价分值(A)较差10≤A<0.4一般10.4≤A<0.7较好10.7≤A<0.8良好10.8≤A<0.9优质1A≥0.9

4.2山东省“两化”同步发展中存在的重点问题

分析山东省城镇化发展一直滞后于农业现代化发展的原因,主要有以下4点:(1)城镇化发展虽快,但发展质量并不高。随着城镇化进程的加速,众多农村剩余劳动力离开土地,涌向城镇,导致严重的“半城镇化”“农村空心化”等问题。前些年由于对人的忽视,虽然城镇化率提高很快,城市硬件设施配套也有很大提升,但是城市人口中有2/3的人口是农民工,他们并未真正融入城市,不能够完全享有城镇公共服务,难以和市民一样平等享受教育、医疗等公共服务和社会保障。(2)以户籍制度为核心的城乡“二元”分割体制严重阻碍了城镇化的发展质量。城乡“二元”分割体制固化了城乡居民的不同身份、权利和各种社会管理体制,成为农民进城就业、落户和城镇化推进的严重障碍,更重要的是城乡“二元”分割的户籍制度并不是单独存在的,依附于其衍生出了一系列制度,如就业制度、福利制度、教育制度、社会保障制度、医疗卫生制度等,目前这些制度的供给都存在一定的缺失,形成了农民工融入城市的制度性障碍,阻碍着城市化进程中农民工的市民化。(3)土地规模化经营推进缓慢影响了“两化”同步发展的速度与质量。首先,山东省土地规模化率推进步伐整体不高,虽然随着土地确权登记颁证的深入,全省范围内都加快了土地承包经营权向专业大户、家庭农场、合作社流转的速度,促进了土地的规模化经营,但截至2014年9月底,山东省流转土地120.53万hm2,仅占耕地面积的15.79%,占家庭经营面积的19.6%,农业经营规模化率不足30%。其次,体制机制不健全,导致规模经营问题较多,由于农村土地的产业化经营、规模化流转制度及机制不完善,缺乏有力的政策支持,导致家庭农场、生产大户、专业协会等新型经营主体因融资困难、土地流转不畅、农业生产收益低等问题而未能成为真正的经营主体。再次,土地适度规模经营模式仍在探索过程中,土地规模化的核心是土地适度规模经营,因为一方面土地规模数量与土地、劳动力、资本、技术等成本的投入成正比,另一方面土地生产率与土地的经营数量也有密切的相关性,且阈值之上和之下呈现出正反2种不同的相关性。土地规模经营存在的这些问题严重制约了“两化”协调发展水平的提升。(4)农民受教育水平低成为“两化”同步协调发展的中国特色障碍。由于我国城镇化水平比较低,农村人口占很大比重,随着城镇化的快速发展,农村劳动力大规模转移到城市。我国农业劳动力普遍受教育水平较低,无论是农业现代化和城镇化的发展还是“两化”同步协调发展,都需要大量的高素质、新型职业农民,而现实存在的问题是农业劳动力数量、年龄结构、知识水平等均离新型城镇化和现代农业的快速发展、同步发展具有很大距离。据相关统计数据显示,2012年山东省和全国农村居民家庭劳动力的文化水平主要集中在初中程度,占总数的一半以上;小学程度山东省占1/5,全国为1/4;高中及以上程度的农民比例,山东省为20.6%,全国仅为15.6%;不识字或识字很少的比例山东省和全国分别为3.5%、53%。我国农村人口老龄化程度逐年升高,流动性趋弱,据统计2013年山东省65岁及以上人口比重达到11%,人口老龄化程度较高;而据第6次全国人口普查数据显示,山东省农村65岁及以上人口比重为11.45%。老龄人口的学习能力、认知水平、创新能力、接受新事物的能力等均较落后,成为“五化”同步发展的人力资源约束。

5对策与建议

随着“五化”同步发展步伐的加快,农业现代化和新型城镇化同步协调发展引领我国迈入转型发展的新时代。面对新形势,应统筹谋划,明确融合路径,把握发展方向,实现重点突破,实现两化协调发展,为推动我国“五化”同步发展奠定坚实基础。通过实证数据分析可以看出,山东省已经进入农业现代化、新型城鎮化的快速发展阶段,但快速发展的同时也反映出人均资源少、环境约束紧、生态赤字大等问题,针对山东省“两化”同步发展中存在的主要问题,从发展路径、政策支持、财政支持、科技创新等层面提出加快推进两化同步协调发展的应对策略。

5.1重点推进县域城镇化、本地城镇化和特色城镇化发展

与广东、江苏、浙江等省的人口输入型城镇化和四川、河南等省的人口输出型城镇化不同,山东省城镇化发展呈现出典型的本地城镇化、县域城镇化特征。山东省现有流动人口约1 370万,外流入人口约211万,85%在省内流动(为全国平均水平的2.6倍),48%在县内流动,县(市、区)城区成为全省城镇化的主要空间载体。但流动人口中配偶或子女的随迁比重约为17%,明显高于全国平均水平。因此,山东省新型城镇化的发展路径和主要措施要以本地城镇化为突破,通过做大做强中心城市、着力突破县城、加快发展小城镇和农村新型社区等措施推进县域城镇化和特色城镇化。对于公众关心的户籍制度改革问题将实施差异化的户口迁移政策,全面放开小城市和建制镇落户限制,有序放开中等城市,合理确定大城市落户条件,每年实现100万农业转移人口市民化。继续深化实施居住证制度,不断拓宽居住证的应用领域和使用范围,切实保障居住证持证人在居住地享有与户籍人口同等的劳动就业、基本公共教育、基本医疗卫生、计划生育、公共文化、证照办理等权利,推动农业转移人口融入城镇,共享改革发展成果。

5.2培育现代化新型职业农民

现代化的根本是人的现代化,农业现代化的重要标志之一是农民的知识化和农民素质的现代化。国际经验表明,实现农业和农村的繁荣,必须造就一支高素质的现代劳动大军,现代化的新农民是同步推进农业现代化与农村城镇化的强大力量。经过多年大规模的劳动力转移,我国农业和农村劳动力结构发生了显著变化,传统的农业生产多由留守在农村的老弱群体承担,农业现代化发展面临青壮年劳动力缺乏的困境,未来“谁来种地”成为一个重大课题。只有通过合乎市场规律的收入水平、满足需求的社会保障、同等的公民待遇等,将青壮年劳动力吸引到农业劳动中,并通过持续培训,用高新技术和信息化技术武装他们,才能实现科技、知识资本对稀缺资源和物质资本的优化和替代,农业才可能实现真正的现代化,农村才可能实现持久的繁荣,城乡统筹和“两化”同步才可能真正落到实处。

5.3加强政策和资金等投入的力度,注重发展质量和速度并进,实现现代农业的健康可持续发展

现代化的新农业是“两化”同步推进的坚实基础。必须把发展现代农业作为“五化”同步发展的重点,加快传统农业向现代农业的转变。一是要构建新型农业科技服务体系,促进农业科技成果转化与推广,提高农业生产技术水平;二是规范和完善新型农业经营主体的培育与管理,提高农业产业化水平,降低农业生产成本,提高农产品附加值和农民收入;三是促进形成以利益为纽带的产业化利益联结机制,通过扶持农业产前、产中、产后环节,延伸农业产业链条和增值链条;四是加快推进农业的信息化、机械化、设施化、标准化、集约化、生态化、科学化、市场化、规模化,建立规范的农产品安全生产和质量追溯体系,建立健全农产品价格调控机制;五是加大政策支持和财政支持的力度,发挥政策的导向作用,改革和完善地方干部的考核指标体系,实现社会效益、生态效益与经济效益的统一;六是积极探索投资参股经营、以奖代补等新型扶持方式,加大涉农项目和资金的整合力度,提高财政资金的综合效益。

5.4加强科技引领农业现代化与农村城镇化协调发展

山东省农业取得的重大成就和农村城镇化的长足发展离不开科技创新的支撑作用,“两化”的同步推进和协调发展更须要依靠科技进步和创新:一是重点推进农村农业信息化,通过农业信息技术的创新和应用,从根本上突破传统农业的“瓶颈”,改变农村信息闭塞落后的局面,扭转农民在市场竞争上的弱势。二是推进农业科技和高新技术的应用创新,完善农业科技推广服务体系,加快成果转化,提高科技对农业现代化的贡献率。三是创新发展“两化”同步发展的金融、土地、政策等支撑机制。

参考文献:

[1]胡锦涛在中国共产党第十八次全国代表大会上的报告[EB/OL]. (2012-11-18)[2015-12-20]. http://cpc.people.com.cn/n/2012/1118/c64094-19612151-4.html.

[2]贺东航,牛宗岭. “五化同步”引领综合扶贫改革[EB/OL]. (2015-05-20)[2015-11-20]. http://news.gmw.cn/2015-05/20/content_15721934.htm.

[3]吴文倩. 农村城镇化与农业现代化关系探析[J]. 商业时代,2007(17):4-6.

[4]程丹,薛莎莎,郭丽娟,等. 城镇化与农业现代化的耦合关系研究[J]. 安徽农业科学,2013,41(3):1359-1361.

[5]刘耀彬,李仁东,宋学锋. 中国城市化与生态环境耦合度分析[J]. 自然资源学报,2015,20(1):105-112.

[6]沈国俊,朱洪兴,崔佳. 旅游產业与城镇化耦合协调发展实证研究——以黄山市为例[J]. 农村经济与科技,2014,25(9):105,113-116.

[7]薛莎莎. 农业现代化与城镇化的耦合对城乡发展一体化的影响研究[D]. 太原:山西农业大学,2014.

[8]朱淑丹. 江苏省农业现代化发展水平评价研究[D]. 南京:南京信息工程大学,2013.

[9]辛岭,蒋和平. 我国农业现代化发展水平评价指标体系的构建和测算[J]. 农业现代化研究,2010,31(6):646-650.

[10]梁俊芬,林伟君,方伟,等. 广东实现农业现代化的难点与策略选择[J]. 南方农村,2014(2):20-24.

[11]倪惠. 新时期农业现代化评价指标体系研究[D]. 合肥:安徽农业大学,2012:16-18.

[12]杨丽华. 河北省新型城镇化发展研究[D]. 石家庄:河北师范大学,2014:46-53.

[13]王博宇,谢奉军,黄新建. 新型城镇化评价指标体系构建——以江西为例[J]. 江西社会科学,2013(8):72-76.

[14]李哲. 河南省新型城镇化进程评估与发展预测[D]. 武汉:华中师范大学,2014:46-53.

[15]崔启迪. 安徽省城镇化评价指标体系研究[D]. 西安:长安大学,2014:20-23.

[16]山东省统计局. 山东统计年鉴:2001—2014 [M]. 北京:中国统计出版社,2001—2014.

[17]山东省统计局. 山东农村统计年鉴:2001—2012 [M]. 北京:中国统计出版社,2001—2012.

[18]杨维忠,张甜. SPSS通机分析与行业应用案例详解[M]. 2版. 北京:清华大学出版社,2013:170-178.刘益曦,胡春,于振兴,等. 都市农业发展中新型职业农民培训的绩效评估与分析——基于规模示范合作社农户的实地调查[J]. 江苏农业科学,2017,45(6):332-337.

doi:10.15889/j.issn.1002-1302.2017.06.085