大学翻转课堂教学效果实证研究

2017-05-08夏庆利罗一清

夏庆利+罗一清

摘要: 通过对翻转课堂研究文献的梳理,总结国内外翻转课堂教学改革的主要经验和不足,结合“财务学及技术基础”课程翻转教学实践,对学生学习行为、效果及其相互关系的实证研究发现,大学翻转课堂的教学效果取决于线上、线下两个讨论的设计和组织。大学翻转课堂教学的关键是微课建设;基础是“题库”建设;慕课平台是重要条件;课程考核设计是“牛鼻子”;知识系统性是短板;关注学习困难群体是难点。

关键词:大学;财务学;翻转课堂;实证

中图分类号:G642

文献标识码:A

文章编号:1672-0717(2017)02-0047-10

当今在校大学生基本是“95后”一代,他们生活在信息传播方式剧烈变革的时代,传统媒体与新媒体日新月异,特别是互联网深刻地介入到他们的生活中,“手机控”、“低头族”成为大学课堂的最大挑战。近几年,翻转课堂教学模式在全球掀起了一股风潮,有人认为它是信息化条件下的一次教育革命,是对传统教学模式的一次颠覆,是改革大学课堂的利器。当然,质疑声音也有,毕竟这种教学模式还是新生事物。本文通过对相关研究的梳理,结合《财务学及技术基础》课程翻转教学实践,通过定量分析,揭示大学翻转课堂的教学效果及其决定因素,并提出大学翻转课堂教学改革的建议。

一、文献综述

20世纪90年代,哈佛大学教授埃里克·馬祖尔(Eric Mazur)将“翻转学习”概念与其创立的“同伴教学法”进行了整合,即:学生在课前看视频、阅读文章或运用自己原有知识来思考问题,然后回顾所学知识,提出问题;教师在课前针对学生提出的问题进行教学设计和开发课堂学习材料;在课堂上引导学生讨论、共同解决难题。2004年,可汗学院开发数学等各学科的网络课程资源,根据每一个单元及其基本概念加以细分化与结构化,教师的角色开始了从“讲师”到“教练”的转型。2007年,美国科罗拉多州中学教师伯格曼和萨姆斯把自己的讲解内容制作成教学视频,在课前让学生观看,课中则用于理解度的检测与个别辅导。2011年萨尔曼·可汗(Salman Khan)提出“翻转课堂”(Flipped Classroom,FC)的本质特征是对教师传授知识与学生接受知识的“翻转”安排,即“学生白天在教室完成知识吸收与知识内化,晚上回家学习新知识”的教学模式。2013年,乔治梅森大学的诺拉博士(Noora Hamdan)、皮尔森教育发展中心帕特里克博士(Patrick McKnight)等,提出翻转课堂的四大支柱,即:灵活的学习环境(Flexible Environment)、学习文化的转变(Learning Culture)、精心策划的教学内容(Intentional Content)和专业化的教师(Professional Educator)。

在国内,尽管翻转课堂在2007年就已经开始在一些学校流行,但在2011年以前,很少有人关注翻转课堂。2012年仅有16篇文章对“翻转课堂”进行相关研究,2013年,相关研究论文数量已多达125篇,增长速度惊人。黄雪娇等(2015)基于数据分析认为,国内有关翻转课堂的研究倾向于以下方面:一是从“理论”范式向“理论与实践相结合”范式转变;二是形成翻转课堂教学模式“教学共同体”;三是形成教育、技术一体化;四是注重教师专业素养的提升[1]。郝林晓等(2015)认为,“翻转课堂”指的是课程与教学地位的翻转、教与学流程的翻转、“做学”与“听学”方式的翻转[2]。秦炜炜(2013)认为,翻转学习以现代多媒体技术为基础,呈现出个性化、多元化和自由协作等特征,学习过程包括经验融入、概念探究、意义建构和探讨运用等四个环节[3]。陈明选,陈舒(2014)提出了基于理解的“五翻转”策略,即翻转课堂组织结构,创设多维互动环境;翻转教学设计流程,促进理解目标的实现;翻转资源提供的时机,诱发先前认知的实现;翻转学与做的顺序,激发学生内在理解动机;翻转提问的时机,启发学生在探究中理解[4]。黄阳等(2014)认为,“翻转课堂”的关键在于“组织活动、监督指导、反馈评价”[5]。杨宁等(2015)构建了基于“学习手册”和“学习资源包”的翻转教学模型[6]。吕晓娟(2015)探讨了以学习力理念为基础的翻转课堂教学设计需要调适的矛盾和防止的误区[7]。潘国清(2015)提出一种翻转课堂教学模式的螺旋模型,将支架学习策略应用于微型学习资源开发和学习活动设计[8]。苏仰娜,黄映玲(2015)设计开发出以“交互式实验模拟软件”作为主要学习资源的翻转课堂形式,以培养学生的动手实践能力、促进实验技能知识的内化、提高实验课教学效果与效率[9]。

关于翻转课堂的疑虑也不少。刘永琪,胡凡刚(2015)认为,有关翻转课堂的教学研究还缺乏长期基于教育大数据的实证研究,缺乏完善的教学伦理规范[10]。于洋等(2015)认为,翻转课堂存在本土化的困境和师生情感交流的缺失[11]。陈洋等(2016)认为,翻转课堂引发了宏课与微课、技术与人、学习者知识的建构与接收等一系列的矛盾关系[12]。尹达(2014)发现,我国目前教育信息化程度不高,“翻转课堂”很难在全国范围内推广;在实践中,有些学校误读“翻转课堂”,加重了学生的学习负担,设计与制作“微课程”严重加大了教师的负担;测试学生课前“已有水平”信度和效度值得怀疑;课堂教学时间分配,对学生的精准反馈都存在很大困难[13]。尹华东(2016)研究显示,翻转课堂在增进学习兴趣方面效果明显,但对增强学习动机作用有限,能否显著提升学习成绩还需进一步论证[14]。张学新(2014)认为,中国学生规避冲突、言谈审慎的文化传统,会影响翻转课堂效果[15]。田爱丽(2015)认为,翻转课堂教学教师课前准备时间过长,视频制作困难,教学负担加重,课堂难以驾驭,教学观念和角色有待转变;学生学习的自主性欠缺;教学管理和评价制度需进一步改革;数字化设备和资源还有待改善等[16]。

综上所述,翻转课堂的核心理念是利用讨论式学习,增强学习主动性和积极性,加深学生对知识的理解,提高运用知识解决实际问题的能力。但是,我国教育传统文化的惯性和现阶段教育评价模式,导致翻转教学异化或者效果不佳。有的翻转课堂演变成了“题海战术”的翻版;有的课堂无问题可讨论;有的教师驾驭课堂经验不足,知识零碎,效率低下;还有的课堂只有少数同学主导,影响了整体效果。显然,现有的研究对翻转课堂教学效果的定性认识已经比较深入,但是针对翻转课堂教学效果的定量分析还比较少,包括翻转课堂效果的观测指标、影响因素、实证模型等都没有系统的研究。

二、《财务学及技术基础》课堂翻转效果实证研究

(一)变量选择

翻转课堂教学效果,以课程期末综合考试成绩(Exam)表示;影响翻转课堂教学效果的学习行为包括课堂讨论(Disc)、观看视频(View)、访问数(Visit)、线上讨论(Edis)、知识点测验(Test)、章节作业(Work)。其中“观看视频”(View)以分钟为单位,“访问数”(Visit)、线上讨论(Edis)以次为单位,课堂讨论(Disc)、知识点测验(Test)、章节作业(Work)以成绩分数为单位。

(二)模型选择

选择多元线性回归模型:

(三)数据来源

本研究数据来源于超星泛雅平台2014年秋季学期到2016年春季学期289名学生《财务学及技术基础》课程线上学习学情统计数据,和四个学期“课堂讨论”、“期末课程综合考试”成绩记载。

由于处于翻转教学探索阶段,四个学期在不断调整课程考核权重,且2014秋季学期时主要采用的是慕课辅助教学方式,没有真正实行翻转教学。所以实证分析采用分学期逐步回归的办法,以便有针对性地观察翻转教学效果及其决定因素。

(四)统计分析及检验

1. 2014秋季学期学情统计分析及检验

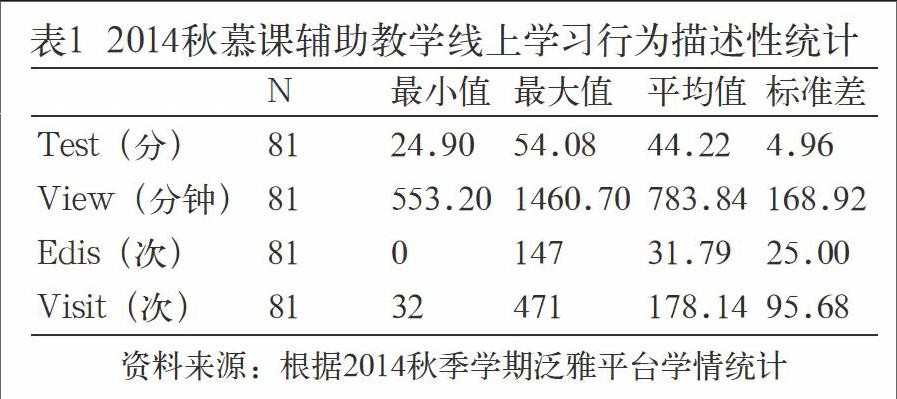

2014秋季学期,《财务学及技术基础》采用“慕课”(MOOCs)辅助教学方式提供给学生试用。学生利用课余时间观看课程视频,在观看视频过程中遇到的疑难问题,在课堂教学中提出,由老师组织讨论解答,其它时间仍然依据传统模式教学。课程考核按照期末综合考试成绩(Exam)50%、课堂讨论(Disc)20%、线上成绩30%。其中线上成绩包括:知识点测验(Test)55%、观看视频(View)35%、线上讨论(Edis)5%、访问数(Visit)5%,没有设计章节作业。利用SPSS20统计分析软件,对线上学习行为进行描述性统计如表1。

从线上学习行为看,学生观看视频平均时长基本与视频实际时长相符,这说明基本完成了视频观看任务;观看视频的离差率为21.56%,即觀看时长也比较接近。“知识点测验”平均成绩44.22分(总分55分),离差率11.22%,这说明完成测验任务也比较一致。访问次数离差率为53.93%,这说明访问网站次数差别较大。参与讨论的次数差别也比较大,“线上讨论”离差率高达78.13%,次数最少的为0,即没有参加讨论,这说明线上讨论主要是部分“积极分子”在参与,平均每人参与讨论32次,可见总体上参与学习的程度不深。

为了检验各种学习行为与效果的相互作用,对“期末综合考试成绩(Exam)”、线上学习的几个主要观测值和“课堂讨论(Disc)”作交叉相关性分析如表2。

从相关分析上看,期末考试成绩与“课堂讨论”最相关,与“访问数”较相关,与“线上讨论”的关系次之,而与“观看视频”的相关性不显著,与“知识点测验”相关性更小。这从一个侧面说明,观看视频和知识点测验有可能存在“舞弊”现象,即学生中可能存在“空转”、“代看”、“抄袭”、“代做”等行为。同时从另一个侧面证实,课堂讨论比较客观真实,经常访问和积极参与线上讨论才是比较深入的学习。

通过建立多元线性回归模型,进一步分析“访问数”和“线上讨论”对期末考试成绩的影响,并利用SPSS20统计分析软件估计回归系数及显著性检验如表3。

可见,“访问数”和“线上讨论”比较真实地反映了学生学习的状况,即增加一次访问可以提高期末考试成绩0.032分,每参加一次讨论可以提高期末考试成绩0.096分。如果统一量纲,即对两个观测值进行标准化,“访问数”更能够体现学习的态度和效果。

2. 2015春季学期学情统计分析及检验

2015年春季学期,正式启动翻转课堂教学改革。首先将一个教学大班(68人)分成两个小班,其中教学一班32人,教学二班36人。每个班按照4人一组,建立学习小组,平时每个人各自通过观看视频、完成线上知识点测验和章节作业、并通过线上讨论相互交流,完成线上学习任务。线下各学习小组将每个成员线上没有解决的问题汇总,进行线下再讨论,自行解决部分问题,对确实无法解决的问题,梳理出问题的本质,推荐一名代表在课堂上提出来,交由全班讨论解决。课堂交流期间,有问题的同学可以随时追加提问,其他同学都可以就所提问题发表意见。

课程考核权重为:期末综合考试成绩(Exam)50%、课堂讨论(Disc)20%、线上成绩30%。为了突出观看视频的基础性作用,为课堂讨论打好基础,“线上成绩”的权重进行了调整:知识点测验(Test)20%、观看视频(View)60%、线上讨论(Edis)10%、访问数(Visit)10%,没有设计章节作业。

同时,为了让每个同学充分发言,采用交叉“小班教学”,即单周教学一班课堂讨论,教学二班线上学习或小组讨论;双周教学二班课堂讨论,教学一班线上学习或小组讨论。这样安排除了实现了小班教学,还能够让每个学生除了业余时间线上学习,还可以有个课表上规定的时间进行线上学习和小组讨论。

全面实施翻转课堂教学改革后,线上学习行为的描述性统计如表4。

可见,由于提高了“观看视频”的考核权重,同时增加了专门的线上学习时间,学生观看时长明显增加,平均每人增加了417.62分钟。但是这种增加很不平衡,离差率达到了85.12%,从描述性统计看,观看时长最短的同学只看了644.4分钟,这说明在规定的看视频时间都没有看;而观看最多的同学,达到8386.7分钟,按一学期16教学周计算,平均每天观看视频74.88分钟。相应地访问次数也有较大幅度增加,平均每人增加访问121次,离差率为31.18%,比2014年秋季学期降低。这说明大部分同学线上学习时间得到了保证,同时反映出这种观看视频“进课表”的安排具有明显的“外溢”效应,可以引导学生上线学习。线上讨论次数人均增加10次,离差率为41.88%,明显降低,说明翻转课堂教学使得线上讨论明显增多,参与面也在扩展。知识点测验成绩折成百分制较上学期平均提高了10.20%,离差率进一步降低(6.77%),说明在完成知识点测验任务时更趋向一致。

仍然对“期末综合考试成绩(Exam)”、线上学习的几个主要观测值和“课堂讨论(Disc)”作交叉相关性分析如表5。

可见,实施翻转课堂教学后,期末综合考试成绩与线上学习基本不相关,或者说相关关系不显著。经过课后座谈发现,可能存在以下原因:

(1)学习文化冲突。学生普遍感觉翻转课堂导致课业负担十分繁重。有的学生反映,一门课程翻转基本占用了全部业余学习时间,造成学生中畏难情绪严重。有的存在“破罐子破摔”的消极应付心理,影响了学习效果。

(2)过程机会主义。各讨论组不同程度存在投机行为,即每次推荐一名同学准备课堂讨论资料,其它同学实际上没有参与线下讨论,只是形式上完成观看视频、线上测验等任务。这直接影响了课堂讨论效果。

(3)结果形式主义。事实上的线下准备不充分,导致课堂常常出现讨论偏离重点、讨论不深入、“冷场”等现象。有的同学讨论时重复视频内容,缺乏深入思考,有的同学把课堂讨论异化为作业解答,功利思想较浓。凡此种种都影响了课程学习效果。

3. 2015秋季学期学情统计分析及检验

2015年暑期,课程改革小组召开了专门研讨会,决定系统设计章节作业、拓展讨论主题,强化线上知识训练,引导学生线下搜集资料,切实提高教学效果。2015年秋季学期,7万字的章节作业题库、10个章节讨论主题上线运行。课程考核权重仍然为:期末综合考试成绩50%,课堂讨论20%,“线上成绩”30%。其中线上成绩增加了章节作业(Work)权重40%,观看视频降低到30%,知识点测验20%,访问数10%。考虑到课堂讨论比较充分,线上讨论不计分,只作为课堂讨论的准备和补充。

2015秋季学期,线上学习行为的描述性统计如表6。

与2015春季学期比较,由于观看视频的考核权重下调,观看时长趋于理性,人均观看视频时间变化不大,但是离差率降低了58.02%,较好地屏蔽了观看视频中的功利心理。平均每人访问次数及其离差率都没有明显变化,这也侧面印证了观看视频趋于理性。同时,讨论数明显减少,人均减少22次,而且极不平衡,离差率扩大了59.85%,可见讨论不计成绩后,线上讨论功利性明显减小,讨论主要是兴趣使然。知识点测验平均下降了3.48分,而且离差率有所扩大,这应该是章节作业分流了部分精力的结果。章节作业平均得分32.31,相当于百分制的80.78分,離差率20.52%,说明学生普遍比较重视章节作业任务。

增加章节作业后,再对期末综合考试成绩、课堂讨论和五个主要的线上学习观测值作交叉相关性分析如表7。

由表7可知,增加章节测验后,“期末考试成绩”与“课堂讨论”相关性明显增强,但与线上学习的五个观测值相关性不明显。再观察“课堂讨论”发现,它与线上学习的三个观测值相关性明显。“期末考试成绩”与“课堂讨论”线性回归分析结果如表8。

模型中常数项未通过检验,剔除后再回归,“课堂讨论”对“期末综合考试成绩”的偏回归系数为0.852,t检验值66.09,统计检验显著,即课堂讨论成绩每提高1分,可以提高期末综合考试成绩0.852分。

进一步对课堂讨论与线上学习的观测值进行回归分析,“访问数(Visit)”没有通过显著性检验,予以剔除,结果如表9。

可见,线上讨论没有计分后,基本过滤掉“刷讨论次数”现象,线上的讨论者是为学习理解而讨论。从回归分析看,每增加一次线上讨论会提高课堂讨论0.08分。“章节作业”对提高“课堂讨论”亦帮助较大,“章节作业”每增加一分可以提高“课堂讨论”0.132分。

经过三个学期的摸索,基本可以得出以下结论:

(1)课程考核计分办法是学生学习的指挥棒,通过加大考核权重就可以引导学生的学习行为。

(2)学生学习行为不同程度地存在功利性,突击看视频、“空转视频”、刷讨论数、刷访问数,甚至请人代看、代答、代刷等不同程度存在。

(3)任课教师任务繁重,设置的考核越多,教师的任务越重,特别是主观型“知识点测验”、主观型“章节作业”都需要教师在线批阅,如果没有及时批阅,会影响学生观看视频进度。有的时候教师批阅时学生未提交,等到学生提交时教师未上线,这种不同步也会耗费额外的时间。还有线上讨论答疑,也十分耗费教师的精力。

(4)平台运行、网络环境等都会影响学习效果。不明原因的反复认证不能登录,网络拥堵,观看不流畅等等,都会影响学生学习心情和效果。

4. 2016春季学期学情统计分析及检验

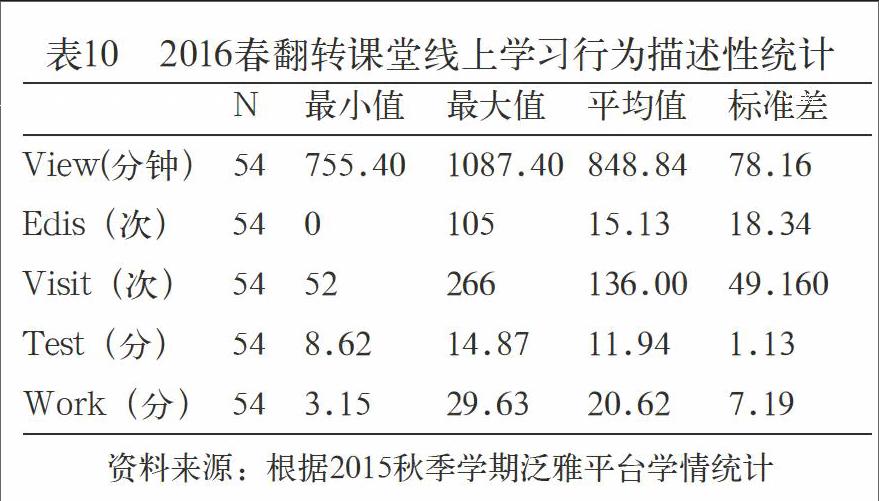

2016年春季学期,试行预布置讨论主题,引导学生围绕问题观看视频,有针对性地讨论,碰撞出新的讨论话题,线下搜集资料,开展小组讨论。确保课堂讨论紧扣中心,突出重点,同时减轻学生课外学习负担,增加课堂讨论的积极性。课程考核仍然按照线下“课堂讨论”20%,“线上成绩”30%和“期末综合考试成绩”50%。其中线上成绩调整了“知识点测验”和“章节作业”的权重,观看视频调整为40%,知识点测验20%,章节作业30%,访问10%,线上讨论继续不计分。线上学习行为统计如表10。

2016春季学期学生观看视频平均时长略高于视频真实时间,最短的也接近全部视频的实际时长,离差率9.21%。这说明学生都看完了课程视频,部分学生可能是“反刍”的需要重复观看了部分章节视频,空转视频的情况明显减少。访问数统计平均136次,离差率36.15%,也比较接近真实情况,离差率偏高可能是由于学习习惯差异,有的同学倾向于零星学习,而有的同学喜欢集中时间学习。线上讨论基本延续了原来的状况,主要是一些学习兴趣较浓的同学在参与讨论,其它同学很少甚至根本没有参加线上讨论。知识点测验有所提高,平均增长2.13分,离差率进一步缩小,降低了4.4个百分点,反映出线上学习自觉性明显增强。章节作业也基本延续原来的趋势,而且杜绝了“白卷”现象。

经过四轮的探索完善,《财务学及技术基础》翻转课堂教学模式逐步趋于成熟,通过课程考核设计的不断优化,基本消除了“伪学习”的现象。线上学习观测值、课堂讨论、期末综合考试成绩交叉相关分析如表11。

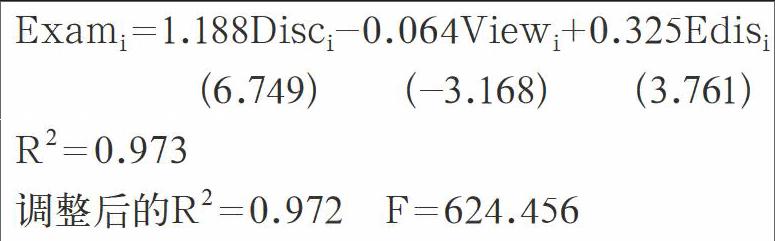

从相关系数看,期末综合考試成绩仅与“课堂讨论”和“线上讨论数”相关显著,与观看视频和章节作业呈现负相关,但不显著。进一步对“期末综合考试成绩”与“课堂讨论”以及线上学习5个观测值进行多元线性回归分析,逐步剔除不显著的变量,关系显著的变量回归系数及统计检验如表12

如果考虑常数项不显著,剔除常数项后再作回归分析,模型如下:

Exami=1.188Disci-0.064Viewi+0.325Edisi

(6.749) (-3.168) (3.761)

R2=0.973

调整后的R2=0.972 F=624.456

可见,模型整体质量较高。从回归分析的结果看,翻转课堂教学效果的决定因素分别是“线上讨论”和“课堂讨论”。尽管线上讨论在课程考核中没有计分,课堂讨论的考核权重亦不高,然而,正是这种不计分或少计分的设计,将“刷分”的学习行为挤出。这说明认真思考、积极准备、踊跃讨论(包括线上和线下)的同学,会有十分良好的学习效果,这与翻转课堂的理论分析结论是高度一致的。至于“观看视频的时长”与“期末综合考试成绩”负相关,可能是因为,反复观看的同学的确是理解课程相关知识点有困难的同学,即学习困难群体,这是能力差别在学习效果上的体现。

至此,如何设计翻转课堂过程,不断提高翻转课堂教学效果,已经十分明了,即学生参与讨论的积极性和质量是核心。只有充分激发学生参与讨论的热情,才能从内因层面调动学生学习积极性。当然,课程视频的吸引力、知识点测验设计、章节作业库建设以及慕课平台建设、网络运行速度等都是重要的外部条件。

三、翻转课堂设计建议

大学翻转课堂与中学有很大的不同。中学课堂以知识传授为主,有统一的教学大纲,有“中考”、“高考”压力,学生参与课堂讨论的自觉性和目的性十分强烈。而大学课堂以思维训练为主,课程要求灵活,学分是唯一的约束手段,翻转教学组织难度更大,质量保障困难。必须科学设计线上教学资源,周密组织课堂讨论活动,才能不断提高课堂教学质量。

(一)“微课”是慕课的基本单元

慕课通过线上学习,可以突破时间和空间限制,符合“95后”大学生的自由个性特征。但是慕课不同于传统的视频课,不是仅供学生“浏览”、“泛学”,而是以建构学生知识体系为宗旨,必须要让学生“精学”、“细看”。所以既要提高视频趣味性,增强吸引力,也要结合学生注意力特性,适当施加约束力。这就必须打破传统的课时和章节安排,按课程知识点构造学习单元,时长10分钟左右,每个单元都要有导入和总结设计,配合若干知识点运用训练。这就是微课,是慕课的基本单元,是翻转教学成功的关键。

(二)“题库”建设是翻转课堂的基础

题库可以分三个层级,最底层是知识点测验,中间层是章节作业,顶层是课程综合考试题库。三个层级题量呈金字塔分布,难度则呈倒金字塔设计。答题既是知识建构、巩固的过程,也是侦测学生薄弱环节,厘清模糊认识,促进学生举一反三、触类旁通的过程。题库建设既有相通的规律,更要体现受众的特征,还有一个教学相长的效果。学生在答题中的错误案例,本身就是题库建设的重要来源,学生在讨论中引用的材料,可以遴选为题库的素材。

(三)慕课平台是翻转教学的重要条件

目前,市面上有很多平台提供慕课,但是如果要用于翻转课堂教学,平台必须向任课教师开放后台管理,方便教师根据课堂教学,实时编辑课程视频、题库;要允许任课教师根据听课对象,设置课程线上考核的观测点及其权重;要提供详实的学情统计数据,比如访问次数、访问时长、访问时点、发起提问次数、解答线上提问数、各项任务完成进度,视频“反刍比”,成绩详情等等,尽可能方便任课教师利用大数据进行学情分析,做到因材施教。平台还应该提供协助管理功能,比如“闯关式”练习设计、防拖拽、防“空转”(规定时间无操作自动停播、非活动窗口停播)、首次观看防跳转等。更理想的平台还应该能够提供丰富的资源,为课程知识点建立丰富的链接,拓宽课程知识面。

(四)课程考核设计是教学效果的“牛鼻子”

从实证分析的结果看,由于线上学习的自由性,线上学习的行为信息具有不对称性,所以对线上学习的考核面临明显的“道德风险”,考核权重加大,会刺激学习行为的“逆向选择”,催生不诚信行为。所以尽管很多慕课都提供在线考试,但是考试环节不能比照观看视频或完成作业任务,而应该集中进行并安排监考,确保考试过程诚信,或者另外组织线下命题考试,并且占课程考核的权重不能太小。课堂讨论是最能够体现学习效果的环节,本可以加大权重进行考核,但是主要瓶颈是课堂时间有限,很难保证每次课每个同学都能够发言,而且课堂讨论不仅需要对知识的掌握和运用,还与表达能力相关,这显然是拔高了课程考核的要求。总之,线上学习、课堂讨论和集中考试是翻转课堂考核必须的三个环节,具体权重需要根据学生实际不断调整完善。

(五)知识系统性是翻转课堂教学的短板

微课在契合学生认知习惯的时候不可避免地侵蚀了课程知识体系,微化的知识点就像一颗颗珍珠,尽管每颗都打磨得很光鲜,但是堆在一起既不好看也没什么用。学生在学习过程中也不可避免地存在机会主义,对自己感兴趣的知识点会投入较多,并尽情表现尽可能多地挣分数,而对自己理解困难的知识点,敬而远之,不求甚解,甚至懒得听别的同学讨论。事实上,每门课程都有独特的知识框架,很多时候掌握知识框架比理解单个知识点重要得多。如果不能保证每个学生参与全部知识点的讨论(现实中通常都难以保证),特别是核心知识点的完整理解,课程学习的效果就会大打折扣。所以,翻转课堂教学不能从一个极端走向另一个极端,教师的点评总结不仅十分必要,有时可能需要占用一半的时间,这可能是“对分课堂”提出的根本原因。

(六)关注学习困难群体是翻转课堂的难点

实证分析表明,有些学生很努力地想通过视频理解相关知识点,通常表现为“反刍比”很高,花了很多时间观看视频,但是学习效果并不好,嚴重时导致观看视频与综合考试成绩反向相关。其实,这部分学生正是课程学习的困难群体。如果任课教师不予以关注,他们就会成为翻转课堂教学的看客或者“低头族”。事实上,很多翻转课堂都容易演化为少数优秀学生的讲堂,对这部分优秀同学确实有丰厚的回报和意外的收获。他们不仅学到了课程知识,还锻炼了口头表达能力。任课教师在组织课堂讨论时,需更多地关注困难群体,发现他们的兴趣点,鼓励他们参与到课堂讨论中,要引导先进包容后进,做到享受优质教学“一个都不少”。

参考文献

[1] 黄雪娇,梁海青,赵可云.我国翻转课堂研究现状述评:热点与趋势——基于CNKI文献关键词的可视化分析[J].现代远距离教育,2015(06):82-88.

[2] 郝林晓,折延东.翻转课堂理念及其对我国课堂教学改革的启示[J].比较教育研究,2015(05):80-86.

[3] 秦炜炜.翻转学习:课堂教学改革的新范式[J].电化教育研究,2013(08):84-90.

[4] 陈明选,陈舒.围绕理解的翻转课堂设计及其实施[J].高等教育研究,2014(12):63- 67.

[5] 黄阳,刘见阳,印培培,陈琳.“翻转课堂”教学模式设计的几点思考[J].现代教育技术,2014(12):100-106.

[6] 杨宁,林丽征,徐梦诗.翻转课堂教学理念下的“现代教育技术”新课程设计与实施[J].中国远程教育,2015(03):61-65.

[7] 吕晓娟.基于学生学习力的翻转课堂教学设计[J].电化教育研究,2015(12):98-102.

[8] 潘国清.一种翻转课堂的螺旋模型及实现[J].电化教育研究,2015(10):84-91.

[9] 苏仰娜,黄映玲.基于交互式实验模拟软件的翻转课堂模式设计与应用——以“虚拟多媒体教学系统”为例[J].中国电化教育,2015(10):60-67.

[10] 刘永琪,胡凡刚.翻转课堂教学模式的伦理省思[J].远程教育杂志,2015(06):78-84.

[11] 于洋,傅海伦,张艳丽.“翻转课堂”:信息技术下的“先学后教”[J].教学与管理,2015(30):111-114.

[12] 陈洋,胡凡刚,刘永琪,刘家良.翻转课堂引发的矛盾关系思考[J].现代教育技术,2016(02):71-76.

[13] 尹达.对“翻转课堂”的再认识[J].当代教育与文化,2014(02):64-67.

[14] 尹华东.对国内外翻转课堂热的冷思考:实证与反思[J].民族教育研究,2016(01):25-30.

[15] 张学新.对分课堂:大学课堂教学改革的新探索[J].复旦教育论坛,2014(05):5-10.

[16] 田爱丽.“慕课加翻转课堂教学”成效的实证研究[J].开放教育研究,2015(06):86-94.

[17] ALAN NOVEMBER,BRIAN MULL Flipped learning:A response to five common criticisms [OL]March 26th,2012.http://www.eschoolnews.com/2012/03/26/flipped-learning-a-response-to-five-common-criticisms.

[18] 钟启泉.翻转课堂新境[N].中国教育报,2016-05-05(05).

[19] 金陵.“翻转课堂”翻转了什么?[J].中国信息技术教育,2012(9):20.

[20] 刘健智,王丹.国内外关于翻转课堂的研究与实践评述[J].当代教育理论与实践,2014(2):68-71.

[21] [美]萨尔曼·可汗(Salman Khan).翻转课堂的可汗学院[M].刘婧,译.杭州:浙江人民出版社,2014:21-30.

[22] 邓正艳,蔡文伯.我国“翻转课堂”研究现状及发展趋势分析[J].中国信息技术教育,2014(19):107-109.