通识课程“参与-体验”式教学模式研究

2017-04-13史爱兵

史爱兵,田 野

(河北大学 艺术学院,河北 保定 071002)

通识课程“参与-体验”式教学模式研究

史爱兵,田 野

(河北大学 艺术学院,河北 保定 071002)

“参与-体验”式教学模式是应对当前高校通识教育课堂上学生精神游离、通识教育理念旁落等问题而提出的一种新型教学模式,其主要目的是改变学生传统的单一学习形式,通过体系化教学模式的构建,促使他们以教师和学生的双重身份参与、体验课程学习,确立主体性地位,通过有效的组织程序完成教学目标和学习任务。它提倡师生在“教”与“学”身份互换的体验过程中,实现双向思维的交流互动,在强调教师教学主导的前提下注重提升学生学习的主体性价值。作为一种新的教学理念,“参与-体验”式教学模式既是对传统教学模式的传承又是一种创新,不仅可以为通识教育教学提供新的思路,而且对教学实践工作具有一定的现实意义。

通识教育;课程;“参与-体验” 教学模式

一、“参与-体验”式教学的理论依据

与传统的教学模式相比,“参与-体验”式教学强调在教师的引领与指导下充分发挥学生学习的积极性、主动性和参与性,注重“教”与“学”的交互性和体验性。此教学模式充分参考对分课堂、翻转课堂和互动课堂的教学理念,在基于大学教育原则和学生学习规律的基础上提出,是针对通识教育课堂实施的一种教学改革探索,其理论依据包括以下四个方面。第一,信息化社会背景下对课堂学习的理解。学习是一个通过阅读、听讲、观察、研究、实践等方式获得知识、技能或认知的过程。传统意义的大学教育通过以“教”为主的学习,注重知识性的获得以及专业化的教育,学生对知识由“知”向“行”的转化则是在社会就业长期实践积累实现的。当前,大学生学习面临全新的挑战,网络信息知识更迭的迅捷使肩负求职就业任务的学生必须跟上时代的步伐。学习途径的多元化,如网络课程、慕课极大地挑战局限于一定时空的学习方式,交叉学科知识的应用和跨学科视野的行业发展急需学生知识视野的拓展与开阔,创新型人才的社会要求学生具有实践能力和应对能力。这些都促使我们重新认知学习的内涵。知识是无限的,我们无法通过有限的课堂传递无限的知识。在信息多元化、知识迅捷化的今天,我们不仅要通过“学”获得认知,更重要的是获得方法,还要通过练习和实践实现对学习方法和经验的获得,在“学而时习之”的过程中最终完成对知识的掌握。新环境下的学习强调学习的持续性、自主性、知行合一以及对知识和方法的获得。

第二,学习活动的关键点在于学习者本身。构建主义学习理论认为,“学习是一个积极主动的、与情景联系紧密的建构内部心理表征的过程”。[1]学生对学习内容的吸收和理解一定程度上取决于其原有的知识基础和知识结构,学生有选择地吸收和获得外部信息,同时新知识的吸收与获得又改变原有知识结构,丰富和充实了学生的知识视野。学生对知识的选择、吸收和转换成为学习过程的关键环节,他们是以积极主动的姿态呈现,而不是被动地接受,这一点在当前学分制和选课制度的大学教育非常重要。

第三,通识教育的目标是完整人格的培育,强调人的均衡发展。通识教育是培养具有“高尚情操、高深学问、能够自我激励、自我发展的人才”,[2]注重学习主体的自我构建能力和自我完善能力的培育,通过对跨学科知识和方法的学习,开拓视野,拓展思维,培育身心健全发展的理想人格。

第四,通识课程的学习强调主体体验。只有在亲身体验中,学习主体才能在本真的境域中,把自身的情感、心智投注于研究对象之中,实现对研究对象的解读和体悟。只有在课堂的积极参与体验中,学生才能通过对探讨对象的领悟和体会,实现生命心灵的启迪和升华。

二、“参与-体验”式教学的内涵及原则

“参与-体验”式教学是以教师为主导,通过教师和学生在“教”与“学”身份的互换,促进师生不同的角色体验,在感知、理解中提升教学效果的方式,包括参与和体验两个部分。对于不同的主体来说,“参与-体验”所指的内容不同。对于教学主体的教师来说,其“参与”的是课堂知识的“学”;对于学习主体的学生来说,其参与的是“教”。教师无论从知识视野、理论见解、宏观知识构建、微观细节处理等方面都要远远优于学生,所以在组织教学活动中是“教”的主导者。学生作为“学”的主体,可以参与“教”,但不能主持“教”。学生参与“教”,能够促进他们的理解力、注意力以及自动选择能力的培养。学生对“教”参与的同时能够促进其“学”的效率提升。教师对“学”的参与能够促进教师调整教学思维和策略,提升教学水平。参与的同时,便有了体验。体验不仅包括师生身份转换的一种新奇体验,即学生对课堂教学组织行为的亲身体验和教师对课堂学习的感受和体验,在身份的转化中体验课堂学习的意义和价值,还包括对课堂共同探讨的感性认知和理性思索的体验。师生在对探讨对象的注意、感知、想象和理解中,通过不同体验个体的交流、对话,实现对知识的表象认知到深层理解,达到良好的教学效果。

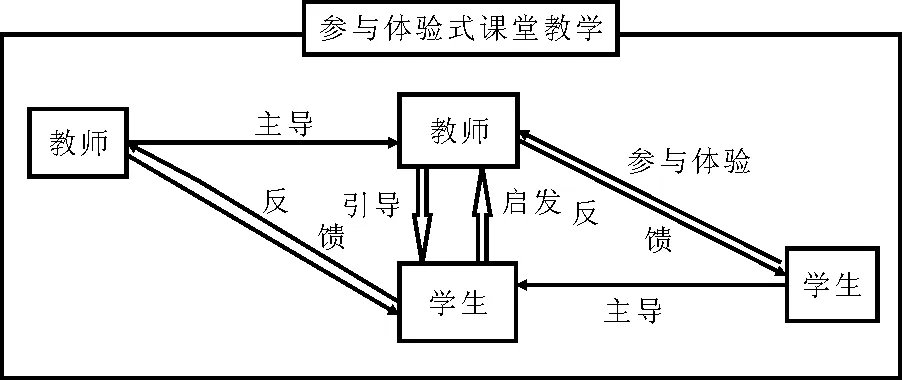

“参与—体验”式教学的主要特点是课堂主体的在场性、自主性、启发性、交互性。它关注的不仅仅是学习主体,也是教学主体。所谓的在场性,是指主体精神对课堂的关注,身心合一。在场性对教师的要求是全身心地投入到教学、课堂的组织开展中,积极应对出现的各种现象和问题。对于学生的要求是专注于课堂内容,不做精神的游弋者和生命时空的浪费者。自主性是指在教和学的过程中都有极强的自主性。教师通过身份的转变聆听学生意见,以学生视角体察教学过程中存在的问题,提升教学能力和素养。学生通过身份变化体悟教学组织和知识传授方式,自主选择学习内容,完善自身知识结构。启发性是指师生身份的互换交流呈现双线并行的互动思维模式,可以启发双方原有的单一思维,改变教师自顾自地口若悬河、学生静水无波的盲听状态。交互性是指师生身份的交替互换,并不是指学生讲课、教师听课的僵化模式,而是灵活多变的交互模式。教师作为课堂的主导根据情况随时以“教”的身份出现,在与学生交流中又扮演“学”的角色,如图1所示。

“参与—体验”式教学的主要原则是指向性和目标性相统一、稳定性和灵活性相融合、构想性和操作性相结合。始终坚持教师为课堂教学主导,学生为课堂学习主体。其中“参与—体验”是核心,协同合作是重要方式,师生身份互换是自身特色,教与学并行是重点。

图1 “参与-体验”式课堂师生教学关系

三、“参与-体验”式教学的实施环节

相对于传统的教学模式,“参与-体验”式教学模式具有更多的挑战性,需要授课教师投入更多的精力和时间,也需要作为学习主体的学生主动参与。“参与-体验”教学包括课前准备、课堂组织和课后总结三个部分。课前准备是“参与-体验”式教学的前置课堂,包括教师和学生的课前准备。

教师的课前准备除了对教学内容的熟悉外,重要的是对教学方法和课程推进的假设和思考。通过对基础知识、重点知识、难点知识的梳理,设定不同难度层次的问题,预留学生课堂讲解空白点,预想学生对问题认知的几种可能,通过问题的方式,诱导学生进行思考和追问,深化对知识点的认知。在整个课堂教学组织中,问题的设定是关键点,通过提出问题、讨论问题和解决问题来完成对课程的谋划与布局。课前准备中一个重要的内容就是解决怎样的问题以及如何解决问题。一个主问题通过诸多子问题来呈现。在问题的选择上,教师既要明确定位基础知识,又要掌握前沿知识;既要严格遵守教学大纲,又要具备一定的知识拓展视野。问题的类型包括学生有准备的问题、随机问题、讨论问题、点评问题和延伸思考问题。有准备的问题是教师在上节课给学生预留的问题;随机问题是由教师随机设定,一般有较为明晰的答案,学生通过思考可以得出结论;讨论问题带有一定难度,学生通过自由讨论可以得出相关结论;点评问题属于学生回答后需要教师点评总结的问题,这类问题往往属于课堂的知识点;延伸问题属于具有一定知识延展性和拓展性的问题。针对不同的教学对象,问题的选择要适宜。例如,在艺术通识课程《艺术导论》中关于“艺术的起源知识”的课前准备可以设置下面的问题:

1.人类历史上关于艺术起源的问题有哪些学说?(有准备的问题)

2.举出关于诸学说的反面事例?(随机问题)

3.如何看待艺术多元论?(讨论问题)

4.评价多元论下的艺术源于劳动实践说。(点评问题)

5.如何认知艺术源于非艺术,实用价值早于审美价值?(延伸问题)

这五个问题环环相扣,难易不同,每个问题的结论会指引下一个问题。问题的步步解决带给学生成就感,自然紧紧吸引学生关注课堂。当然,教师的课前准备还包括把握和控制课堂知识和能力的准备。学生的课前准备,一是完成教师课堂所留出的思考问题,准备讲解材料,提出自己思考的问题。二是阅读与课程相关的书籍,培养对本门类知识的认知和体验能力。

课堂组织实际上是对课程预想的实施。“参与-体验”课堂吸收互动课堂、翻转课堂、对分课堂的优势,在强调课堂组织以教师为主导,课堂学习以学生为主体的前提下注重师生的身份互换和角色体验。通过学生对课堂教学的参与、教师对课堂学习的参与,增强师生对问题的交流探讨,通过师生对“教”与“学”的全面体验,对问题的共同探讨,达到获得知识和学习方法的效果,实现教学目标。课堂的具体实施大致包括以下几个环节:教师引入预留问题;指定学生教学团队讲解问题(学生变为教师,参与体验教学),教师聆听讲解(教师变为学生,参与体验学习);教师和其他团队提出相关问题,包括随机问题、讨论问题、延伸问题、点评问题等,教师身份随机转变;主讲团队或其他团队解答(学生身份恢复);教师对问题进行点评,总结课堂重要知识点和难点(教师身份恢复)。课堂组织中有四个关键点:第一,学生团队的组合要注意异质合作,打破专业界限和年级界限,注意文理兼顾,男女生兼顾;第二,学生团队讲解以“个体+团体”方式展开,主讲人要每次轮换,团队讲解可以分工合作;第三,不同团队可以承担不同的讲解任务,为保证课程进度,不同的主讲团队应准备不同的问题;第四,教师具备较强的课堂教学调控能力和一定的发现能力。需要指出的是,师生身份互换的参与体验具有较强的操作性和随机性。操作性是指学生登上讲台,教师倾听学习是预先安排和设想的;随机性是指在课程开展过程中,遇到有争议的问题,教师必须随时恢复身份做出阐释和讲解。

此外,通识课程的“参与-体验”式教学尤其注重体验。如果说参与是一种态度和行为选择,那么体验更强调内心的收获和心灵感触。参与是体验的基础,体验是参与的后续展开。除了上面所探讨的教师和学生角色互换的体验外,在通识教育的课堂学习中,还要求学生充分调动自己的情感、想象、联想等心理因素,在切问近思、知行相合中实现对知识内容的审视、体味和理解,形成自己的深切体验。课堂教学中,学生的参与体验强调在场性和互动性。在场性不仅仅指在课堂的场域中,更是指身心对课堂教学内容的投入和关注。互动性是学生对课堂知识的认知、感悟以及理解和体验要通过交流互动表达出来。这个表达过程非常重要,一方面是学生感知思考后的结果,促进学生对知识的积极投入和关注;另一方面,教师通过学生的表达可以了解学生对知识的感受和认知状态,更好地开展课堂教学。如在《艺术导论》教学中以夏加尔作品《巴黎天空的花束》为例学习艺术作品层次理论,可以从学生为主和教师为主两个线条展开,推动学生进行参与体验。展示作品后,先由学生回答画面内容(随机问题),此时学生经历直觉体验,看到的画面对象有鸟儿、花儿、恋人、艺术家、朦胧夜色。进而要求学生思索作品对象表达的内容(讨论问题),如鸟代表自由、快乐;花是美好、幸福;恋人是甜蜜、温柔;艺术是美好的创造、浪漫的想象;朦胧月色是惬意、柔和、心身的放松。进而指出作品传达的主题是幸福美好自由(初步结论),此时学生经历的是审美认知体验。教师给学生介绍画家夏加尔生活的年代、背景及其犹太人的身份,请学生回答获得这些信息后的认知(点评问题)。学生能够感受到艺术家对幸福美好自由生活的强烈向往和内心渴望,对作品的认知产生升华。教师进一步追问如何看待当今自己的生活,如何表达自己的生活(延伸问题),整个过程就是在教师的问题引导下,以学生感知、理解、思考等自身体验为主,完成的对作品的解读和审美升华。在此基础上,以教师为主引入艺术作品的层次理论(艺术语言、艺术形象、艺术意蕴),请主讲团队结合作品讲解艺术作品层次理论,进而分析作品。在师生的双向互动中,教师引导学生积极主动地探究艺术层次理论,解释艺术作品的内在规律,分析艺术作品的内在意蕴,在参与体验中完成学生的自主性学习,实现教学目的。

“参与-体验”式教学第三个环节就是课后总结。课后总结包括课堂教学效果、教学中未解决的问题,有待于提升的空间,课堂中学生团队的表现以及学生对课堂教学方法、教学效果意见反馈。课后总结是反思和回望的过程,也是对教学方法不断修正和教学水平提升的过程。通过课后总结对课堂教学进行修正,达到良好的教学效果。“参与-体验”式教学过程中的课前准备、课堂组织、课后总结三个部分相互配合,互相推动,共同完成整个教学工作链条,促进教学工作的良性循环。

四、“参与-体验”式教学的实施效果

在2016-2017学年秋学期的教学中,我们选择通识课程《艺术导论》进行“参与-体验”式教学方法探索实验。在教学效果的检验中,运用问卷调查、访谈、数据统计分析等方法。在调研中,针对实验班共发放《“参与-体验”式教学模式调查问卷》82份,收回有效问卷80份。其中,有75%的学生表示认可新的教学模式,13%的学生表示认可新的模式但是存在问题,7%的学生表示不赞同,5%的学生认为无所谓。在“参与-体验”式教学模式认同理由的选择中,认为课堂气氛活跃的占98%,认为课堂学习效率提升的占92%,认为学习趣味增加的占83%,认为主动参与意识增强的占96%。这说明新教学模式引起学生对课程的兴趣和关注。虽然通识课程的选择对学生有一定的要求和限定,甚至有的学生出于迎合完成教学规定的任务而进行选课,但是他们对课程依然充满期待。新教学模式极大地调动了学生课程学习的积极性。同时,“参与-体验”式教学模式强调的不仅仅是知识的传递和学习,更着眼于综合能力的提升和完整人格的培养。学生对新课程模式所产生的自主学习能力提高、团队合作意识提升、竞争意识增强、自信心提升、成就感获得方面有较好的认可。新教学模式给予学生更多的学习空间,由知识的学习转向方法的获得和综合能力的提升,更契合通识课程的目的。通过访谈和问卷调查,我们发现相较于传统教学方法,“参与-体验”式教学在通识课程具有较大开拓空间,更适于新时代优秀人才的培养。

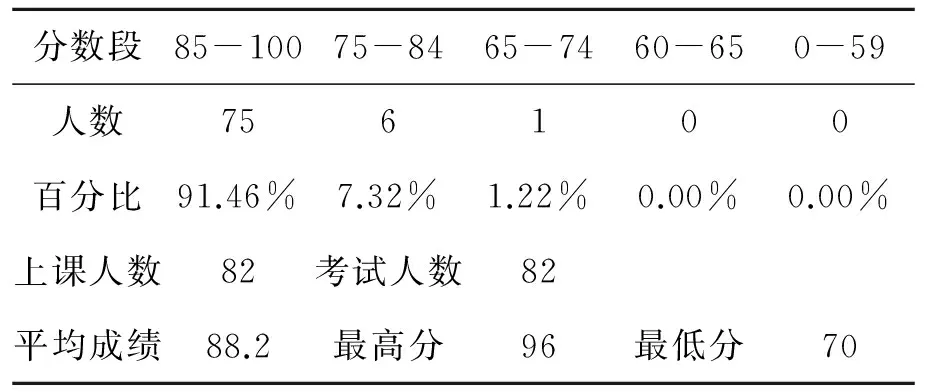

此外,测评成绩也是考量“参与-体验”式教学模式效果的一个途径。以下是《艺术导论》课程实验班和普通班的学习成绩,如表1和表2所示。

表1 实验班2016-2017学年秋学期《艺术导论》期末成绩统计分析

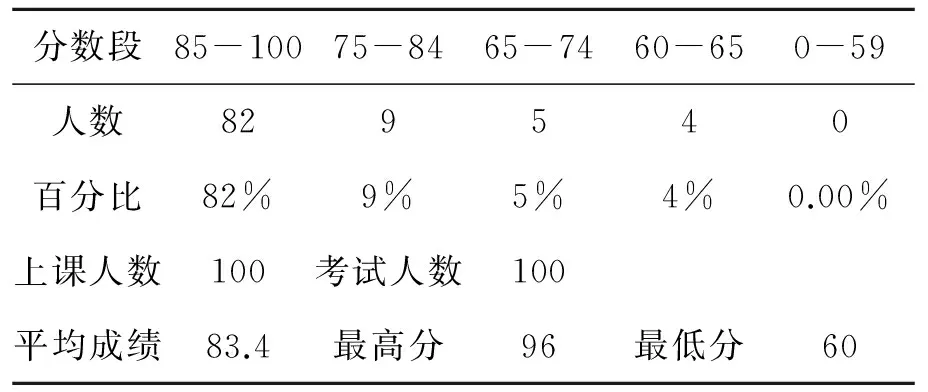

实验班与普通班学习成绩相比,优秀分数段的学生比例有所提升,较差分数段的学生比例大幅下降。虽然最高分成绩与普通班持平,但是最低分成绩比普通班成绩提升10分,平均成绩比普通班高4.8分。实验班学习成绩的提高显而易见。

表2 普通班2015-2016学年春学期《艺术导论》期末成绩统计分析

五、结语

“参与-体验”式教学模式是不同于传统教学的多维教学模式,强调在师生互动中实现学生对课程的参与与体验,提升学生的主体性价值。其核心是改变学生传统的单一学习样态,通过体系化教学模式的构建,促使他们以教师和学生的双重身份参与、体验课程学习,确立学生学习的主导性地位,通过有效的组织程序完成教学目标和学习任务。作为一种新的教学理念,“参与-体验”式教学模式既是对传统教学模式的传承,又是一种创新性思维。研究成果不但可以为通识教育教学提供新的思路,而且对于教学工作具有以下四方面的启示。第一,充分调动学生学习的积极性、主动性和创造性,使学生成为课程的主人,实现通识教育教学目标,提高教学质量;第二,促进教学方法革新和教学思维的提升,丰富教学手段,构建新型教学模式,推动教学模式的多样化、现代化发展;第三,引发当前社会对“教”与“学”问题的探讨,从教学实践的角度探索通识课堂由以“教”为主向以“学”为主的变化途径,具有一定的推广价值;第四,引领教师群体从教学实践经验向理论层次升华的教学导向,丰富教学理论,促进教学工作的前行与发展。

[1]郑开春.公外研究生英语阅读课主体参与教学模式[J].湘潭大学学报(哲学社会科学版),2006(9):153-155.

[2]朱桃杏,朱正国.国内外大学博雅教育特征比较与启示——兼论我国高校博雅教育形势与体制建构[J].石家庄铁道大学学报(社会科学版),2010(4):91-95.

(责任编辑:王释云)

The Research on the Participating and Experience Teaching Mode of General Education Course

SHI Ai-bing, TIAN Ye

(School of Art, Hebei University, Baoding Hebei 071002, China)

In view of the problems such as the students’ spirit is not centralized, the educational idea can not be realized, the formalization of the classroom teaching and the marginalization of the general education in college, we put forward the participating and experience teaching mode. This model focuses on changing students’ single learning state. Through the construction of systematic teaching mode, the students and teachers can participate in the classroom learning with dual identities, thus establishing the dominant position of students’ learning, completing the teaching objectives and teaching tasks. Through the dual identity, the teachers and students achieve a two-way communication between teachers and students. As a kind of new teaching idea, participating and experience teaching mode is not only the inheritance of traditional teaching mode, but also an innovative thinking. It is not only provides a new thinking for the general education in china, but also has some practical significance to the teaching practice.

general education; course; the participating and experience teaching mode

G441

A

1008-6471 (2017) 01-0093-05

10.13983/j.cnki.jaechu.2017.01.017

2017-01-11

2015年河北大学教学改革项目“河北大学通识教育课程‘参与-体验’式教学模式探索研究”(编号:69)

史爱兵(1976-),女,河北沧州人,河北大学艺术学院副教授,博士,主要研究方向为艺术学。