不同材料导电纱线针织柔性传感器的传感性能

2017-04-10郭秋晨龙海如

郭秋晨, 龙海如

(东华大学a.纺织学院; b.纺织面料技术教育部重点实验室, 上海 201620)

随着现代社会对健康的重新定义,加之老龄化社会的全面来临,智能纺织品受到市场的密切关注.将智能化赋予无缝内衣,是将电子信息技术、传感器技术、纺织科学及材料科学等相关领域的前沿技术融合在同一件服装之上,其中监测心跳、呼吸等生命体征的智能纺织品最受关注.研究表明,在小应变拉伸针织柔性传感器的前提下,单元线圈纱线间接触力变化微小,起决定性作用致使针织柔性传感器电阻发生改变的因素是线圈纱段转移,并且针织柔性传感器的应变与电阻呈线性关系[1].

基于无缝针织物穿着舒适的特点,为了开发集成针织柔性传感器的智能无缝服饰,监测人体生理信号如呼吸、心跳等,结合市场上已有的导电纱线,本文采用几种不同规格的导电纱线,包括不同线密度镀银锦纶丝、镀铜锦纶丝、含铜腈纶纱、含铜腈纶/涤纶混纺纱,进行针织柔性传感器的编织.考虑到针织柔性传感器应用于无缝产品,因此使用无缝内衣机进行基于平针添纱组织的针织柔性传感器的编织,将其编织成有传感区及非传感区的试样后测试其传感性能,包括拉伸过程中的电阻与应变的关系及重现性,并通过正交试验分析导电纱线和传感器尺寸对传感器灵敏系数的影响.

1 针织柔性传感器的制备与测试

1.1 原料与编织

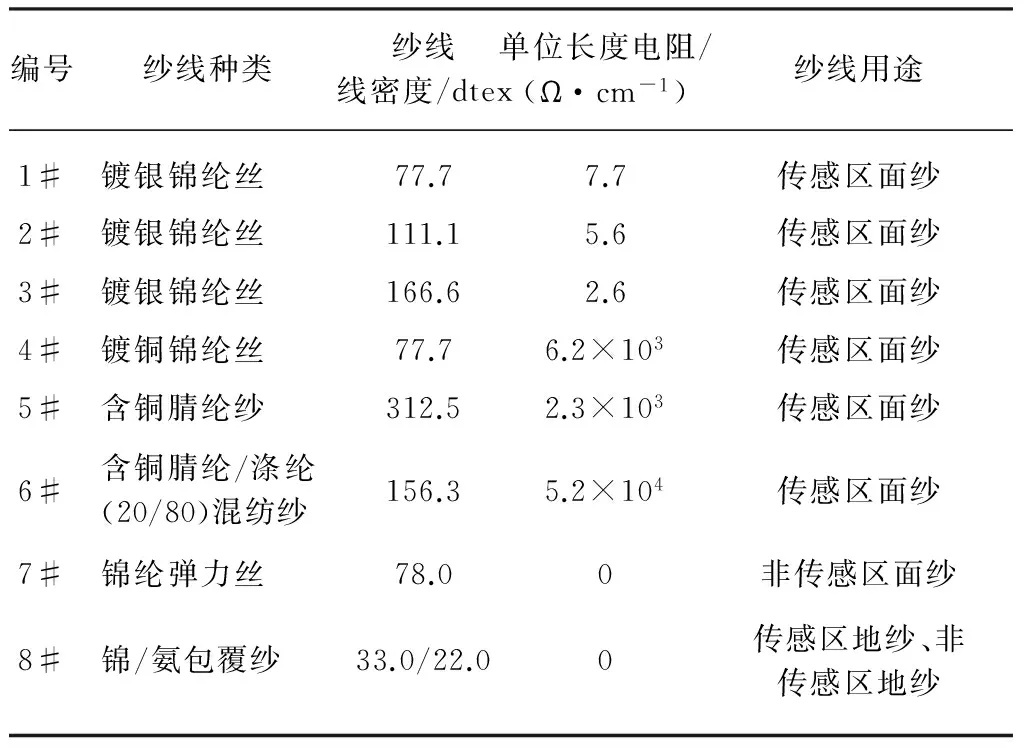

本文采用了6种不同规格的导电纱线和两种非导电纱线,其规格如表1所示.

表1 针织柔性传感器原料规格Table 1 Material specifications of knitted flexible sensors

在机号为E28的SANTONI SM8-TOP2MP型单针筒无缝内衣机上进行针织柔性传感器的编织.将组织结构设计成平针添纱组织,利用提花添纱技术将导电纱线编织成传感区,制备了包含传感器的织物试样.

针织柔性传感器的工作原理是通过监测呼吸及心跳时皮肤的伸缩作用从而引起等效电阻的变化[2-3],而等效电阻除了与针织柔性传感器的纱线材料有关,还取决于传感区的线圈横列数及纵行数,因此线圈横列数和纵行数均影响其传感性能[4].结合无缝内衣下机后的尺寸与横列数及纵行数的对应变化、应用到后续测试人体生理信号的传感区尺寸大小、呼吸及心跳引起皮肤的形变程度等因素的共同影响,将传感区尺寸(横列数×纵行数)设计为:8×50、 8×100、 8×150、 16×50、 16×100、 16×150、 24×50、 24×100、 24×150,将每种尺寸的针织柔性传感器试样各编织3个,下机后进行明确标记再进行后续试验.

1.2 特征指标

针织柔性传感器属于应变-电阻传感器,其特征指标主要有线性度、灵敏系数、重现性.其中灵敏系数采用式(1)进行表征与分析[5].

(1)

式中:K为灵敏系数;ΔR为电阻的变化量;R0为初始电阻;Δl为长度的变化量;l为初始长度;ε为应变.在分析线性度时得到电阻与应变的线性关系方程如式(2)所示.

R=kε+R0

(2)

式中:R为变化电阻;k为电阻与应变的线性关系方程对应的斜率.

K=k/R0

(3)

1.3 应变-电阻关系与重现性测试

集成针织柔性传感器的智能无缝内衣是通过人体皮肤伸缩作用于传感器使之电阻发生变化来测试人体生理信号的,因此需要着重考察针织柔性传感器的电阻-应变关系.

试样下机后裁剪成16 cm×6 cm(长×宽)的矩形,使传感区处于试样中心位置,如图1所示.其中,深色部分为传感区,面纱采用导电纱线,浅色部分为连接区,面纱采用锦纶弹力丝,两个区的地纱均为锦/氨包覆纱.将传感区两端的导电纱线连接至带存储功能的DM3680型数字万用表,试样的末端夹持在X-Y型电子织物强力仪的一对夹头中.根据人体呼吸及心跳时皮肤收缩作用产生的形变,将试样的纬向拉伸应变设定在15% 以内,拉伸试样的同时采集传感器对应的电阻值,从而得到电阻与应变的一一对应关系.对每种导电纱线编织的不同传感区尺寸的3个试样,分别测试其在应变范围内的电阻起始值及电阻变化值,基于3组数据的平均值分析电阻与应变的关系.

(a) 正面 (b) 反面

从每种导电纱线编织的传感区尺寸为16×50的3个试样中选取1个,反复拉伸10次并同步测量其电阻的变化,将应变范围设定在0~15%,记录10次拉伸过程中的电阻与应变的一一对应关系,从而得到针织柔性传感器电阻变化的重现性.

2 试验结果与分析

2.1 不同线密度镀银锦纶丝传感器的灵敏系数

当使用相同材料导电纱线编织针织柔性传感器时,应考虑导电纱线线密度、传感区横列数及纵行数如何选择,才能使传感器的灵敏系数尽可能大.为此采用正交试验,分析1#~3#镀银锦纶丝线密度A、横列数B、纵行数C 3个因素对于传感器灵敏系数的影响,所使用的因素水平表如表2所示.

表2 因素水平表Table 2 Table of factors and levels

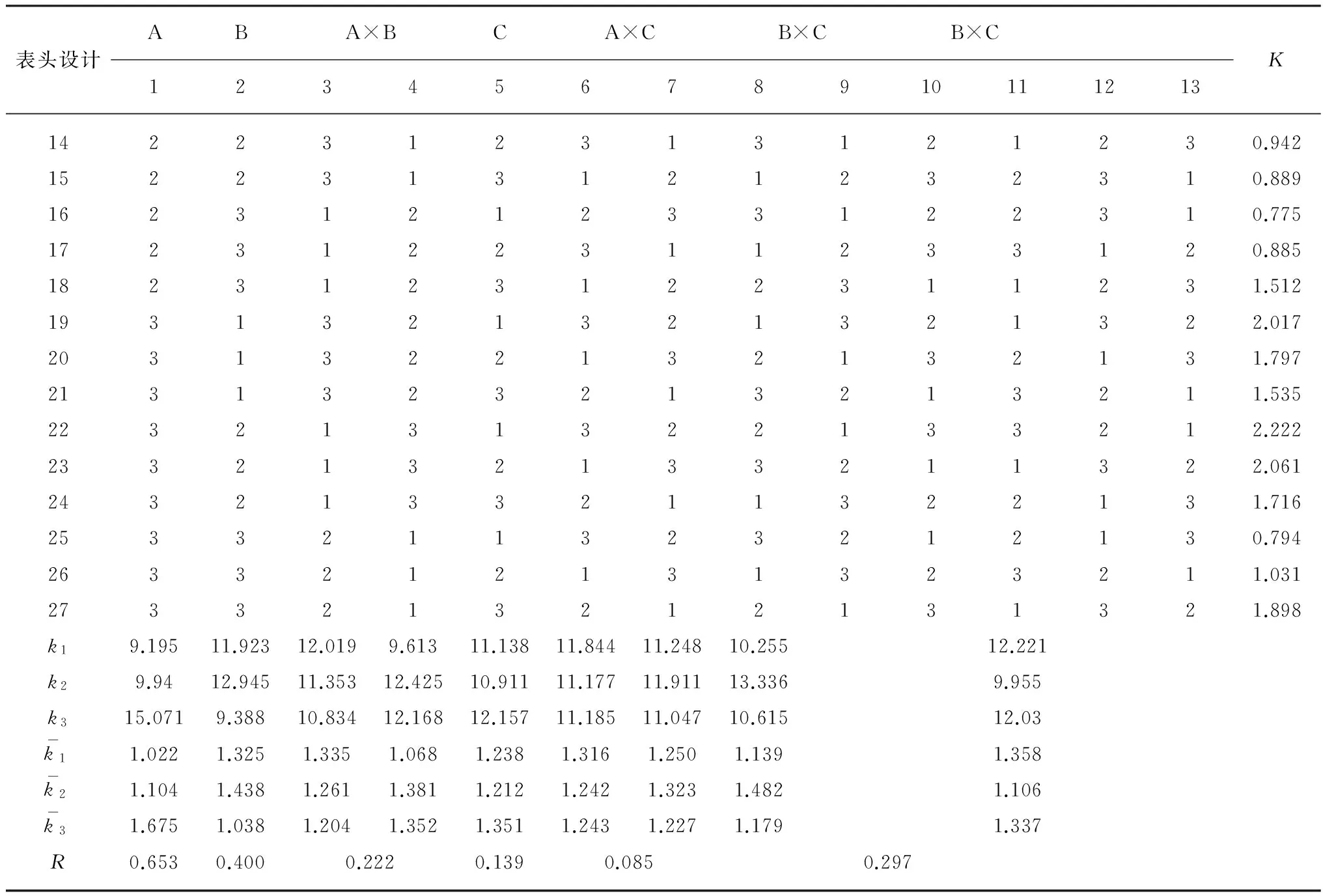

在3个因素中,除了考虑镀银锦纶丝线密度A与横列数B、纵行数C的单一因素的影响之外,还需分析两两之间的交互作用.因此选用正交表L27(313)进行试验.本文正交试验的结果为传感器的灵敏系数,因此首先要分析电阻与应变是否呈线性关系及其确定系数.将27组采用1#~3#导电纱线编织的不同尺寸针织柔性传感器电阻与应变的实测数据,进行Matlab拟合分析得到电阻与应变在1%~15%应变范围内的二元一次线性方程,所有方程的确定系数R2均大于0.99,表明所有受试针织柔性传感器的电阻与应变呈线性关系.接着利用式(3)计算得到各试验号的灵敏系数,其正交试验方案与试验结果见表3.

表3 正交试验方案及试验结果

(续 表)

对表3中得到的试验结果进行Matlab极差分析,得到影响传感器灵敏系数的因素排列为:A, B, B×C, A×B, C, A×C.从单因素角度分析,影响次序依次为:镀银锦纶丝线密度、横列数、纵行数.3种不同线密度的镀银锦纶丝的制备方法均采用化学镀银技术在锦纶纤维的表面形成一层银的镀层,导电纱线的线密度对于传感器的灵敏系数的影响最大,而纵行数对于灵敏系数的影响相对较小.考虑交互作用时,横列数B与纵行数C的交互作用、镀银锦纶丝线密度A与横列数B的交互作用对灵敏系数的影响比单因素纵行数C大,而镀银锦纶丝线密度A与纵行数C的交互作用对于灵敏系数的影响反而小于单因素镀银锦纶丝线密度A、纵行数C.因此试验结果是否可靠需要进一步分析,在水平数大于等于3且考虑交互作用的正交试验中,采用极差分析法虽然可以得到影响次序,但得到的数据准确性无法确定[6].故对上述试验结果进行Matlab方差分析得到表4.

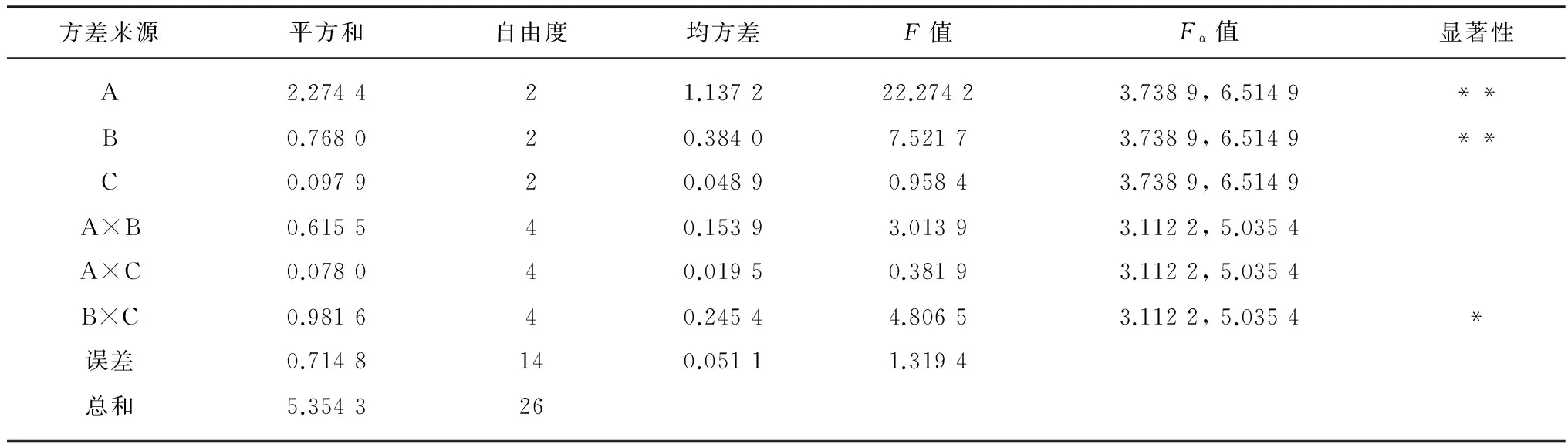

表4 方差分析表Table 4 Analysis of variance table

由表4可知,镀银锦纶丝线密度A和横列数B对传感器灵敏系数的影响很显著,横列数B与纵行数C的交互作用对灵敏系数的影响较显著,其他因素对灵敏系数的影响并不显著.因此只有影响次序排在前3位的A, B, B×C对灵敏系数影响显著.考虑后续编织智能无缝产品选择针织柔性传感器时,镀银锦纶丝线密度选择尤为重要,并在设计传感区尺寸时,横列数比纵行数更为重要.

2.2 相同线密度镀银及镀铜锦纶丝传感器的灵敏系数

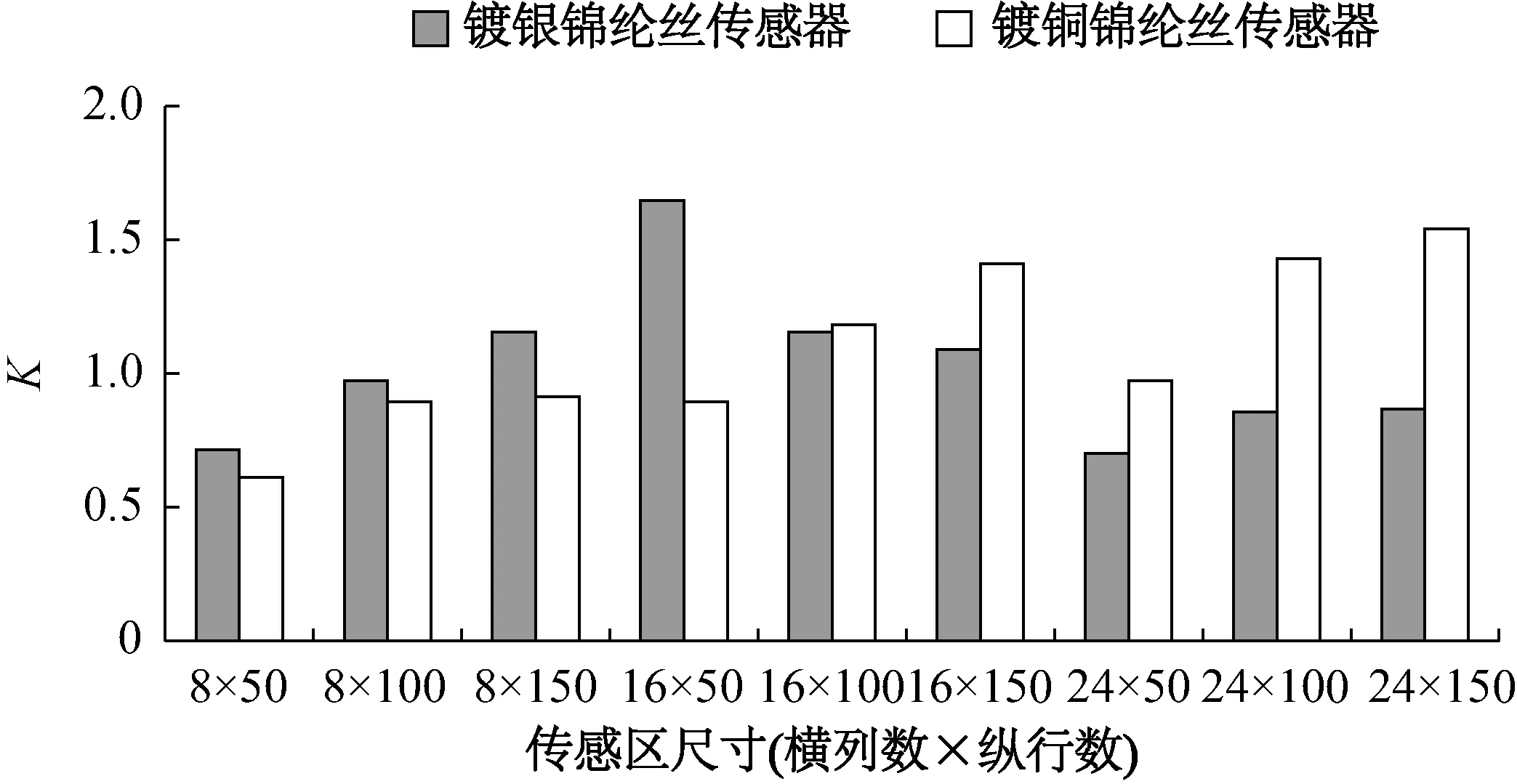

将所测得的以4#导电纱线编织的不同尺寸针织柔性传感器的电阻与应变关系进行Matlab拟合分析,得到电阻与应变在1%~15%范围内的二元一次线性方程,所有方程的确定系数R2均大于0.99,因此77.7 dtex镀铜锦纶丝编织的不同尺寸针织柔性传感器的电阻与应变呈线性关系,再利用式(3)进行计算得到对应的灵敏系数,对比相同线密度的镀银锦纶丝(表3中的数据)及镀铜锦纶丝传感器的灵敏系数如图2所示.

图2 相同线密度的镀银及镀铜锦纶丝传感器的灵敏系数对比Fig.2 Sensitivity coefficient comparison between silver-plated and copper-plated yarn sensors with the same linear density

由图2可知:镀铜锦纶丝传感器在纵行数相同时,横列数越多,传感器的灵敏系数越大;在横列数相同时,纵行数越多,镀铜锦纶丝传感器的灵敏系数也越大.因此,在设计镀铜锦纶丝针织柔性传感器时,传感区尺寸越大,对应的灵敏系数越大.试验所用到的镀铜锦纶丝是通过化学方法将硫化铜微粒子合成物沉积到锦纶原丝制成.由于银在所有金属中导电性能最好[7],且金属导电性优于金属化合物,因此纯银比铜化合物的导电性能要好,电阻也较小,因此镀铜锦纶丝的导电性能比镀银锦纶丝差,电阻要比镀银锦纶丝大很多.

在针织柔性传感器的基本组织、编织工艺参数设定均相同的前提下,使用相同线密度的导电纱线进行针织柔性传感器的编织,图2中使用的两种材料导电纱线的不同点仅在于锦纶丝表面镀层的材料.由图2可知:当传感区尺寸为8×50、 8×100、 8×150和16×50时,镀银比镀铜锦纶丝传感器的灵敏系数要大;当传感区尺寸为16×100、 16×150、 24×50、 24×100、 24×150时,则情况正好相反.但针织物的线圈结构较复杂,并且灵敏系数的影响因素众多,不能得到某种材料编织的传感区尺寸与灵敏系数的准确函数关系.由2.1节中分析可知,横列数对于针织柔性传感器灵敏系数的影响远大于纵行数.因此在设计针织柔性传感器时,首先应考虑横列数.当横列数选用8时,镀银锦纶丝传感器的灵敏系数略高;当横列数选用16时,纵行数小于100时镀银锦纶丝传感器的灵敏系数较高,而纵行数大于100时则镀铜锦纶丝传感器的灵敏系数较高.当横列数选用24时,镀铜锦纶丝传感器的灵敏系数比镀银锦纶丝高35%以上.

综上分析可知,在传感区尺寸为16×100时,相同线密度的镀银及镀铜锦纶丝传感器的灵敏系数基本相差无几,当应用针织柔性传感器所需的传感区范围较小时,镀银锦纶丝针织柔性传感器对应的灵敏系数较大,当应用针织柔性传感器所需的传感区范围较大时,镀铜锦纶丝针织柔性传感器对应的灵敏系数较大.测量人体生理信号时,应根据设计的传感区范围大小,在确定合适的灵敏系数后,进行导电纱线的选择,可以得到灵敏度较高的监测数据.

2.3 含铜腈纶纱及含铜腈纶/涤纶混纺纱的电阻与应变关系

2.3.1含铜腈纶纱及含铜腈纶/涤纶混纺纱的基本性能

含铜腈纶纱利用聚丙烯腈中的腈基(—CN)与Cu2+、 Cu-发生络合反应,纤维上Cu-或Cu2+与溶液中的硫发生作用形成Cu2S与CuS的复合物结晶Cu9S5,该沉淀属于P型半导体,其导电性主要取决于结晶中铜点阵上欠缺含铜带来的空穴[8-10].

由于含铜腈纶/涤纶混纺纱中掺有不导电的涤纶,因此其电阻比含铜腈纶纱要大.具有导电性的含铜腈纶纱的聚合物本身为聚丙烯腈,弹性比锦纶差.为防止在测量电阻-应变关系过程中应变过大导致纱线断裂,首先对该纱线进行了拉伸试验,结果如表5所示.

表5 含铜腈纶及混纺纱的拉伸性能

考虑到针织柔性传感器使用中的应变范围以及含铜腈纶及混纺纱的拉伸断裂伸长率,将用这些纱线编织的针织柔性传感器的拉伸应变设定为10%.

2.3.2含铜腈纶及混纺纱的电阻-应变关系

取5#及6#导电纱线编织的传感区尺寸为8×50的试样进行定伸长拉伸试验,得到的电阻-应变关系如图3所示.

(a) 5#

(b) 6#

测试分析传感区尺寸为8×100, 8×150, 16×50, 16×100, 16×150, 24×50, 24×100, 24×150的试样均出现图3变化趋势.在应变增加的过程中,拉伸到一定程度时电阻出现减小的情况,这种减小趋势会持续到应变为10%,并且在拉伸过程中出现电阻波动较大的情况,这种电阻与应变的非线性关系源自于Cu9S5腈纶特殊的结构.

在拉伸应变较大时,导致了复合物Cu9S5结晶与聚丙烯腈纤维间的结合及Cu9S5的连续性被破坏,半导体所呈现的空穴导电性能进而遭受影响[11].由图3可知,当应变小于2%时,得到试样电阻-应变的变化才接近线性关系.因此,只有当应变较小时,含铜腈纶及混纺纱才符合针织柔性传感器的要求.但在穿着及使用过程中,无缝产品的形变远大于2%,因此含铜腈纶及混纺纱不适宜作为编织针织柔性传感器的导电材料.

2.4 传感器的电阻-应变重现性分析

将1#~4#导电纱线编织的传感器区尺寸为16×50的针织柔性传感器反复拉伸10次并同步测量其电阻的变化,结果如图4所示.

(a) 1#

(b) 2#

(c) 3#

(d) 4#

由图4可知,3种线密度镀银锦纶丝的传感器均呈现良好的电阻-应变重现性,77.7 dtex镀铜锦纶丝的传感器虽然电阻波动值较镀银锦纶丝传感器的大,但其本身电阻数量级在104~105之间,因此波动幅度不大.故上述1#~4#导电纱线传感器均呈现良好的电阻-应变重现性.

3 结 语

由于针织柔性传感器的后续应用方向为智能无缝服装监测人体生理信号,故总结出以下结论:

(1) 不同线密度的镀银锦纶丝针织柔性传感器的电阻与应变呈线性关系,反复拉伸电阻重现性良好,影响传感器灵敏系数的显著性因素依次为:镀银锦纶丝线密度、横列数、横行数与纵行数的交互作用.

(2) 镀铜锦纶丝针织柔性传感器的电阻与应变呈线性关系.由于镀铜锦纶丝表面为金属化合物涂层,在相同纵行数下,横列数越大,灵敏系数越大;在相同横列数下,纵行数越大,灵敏系数越大.该传感器的电阻重现性良好.

(3) 含铜腈纶纱和含铜腈纶/涤纶混纺纱针织柔性传感器的电阻与应变只在小应变(≤2%)时才能满足线性关系,因此不适宜作为导电材料用于针织柔性传感器的编织.

[1] 王金凤,龙海如.线圈转移对导电弹性针织柔性传感器的电-力学性能影响[J].纺织学报,2013,34(7):62-68.

[2] 杨斌,陶肖明,俞建勇.不锈钢纤维织物的电阻与应变关系[J].稀有金属材料与工程,2006,35(1):96-99.

[3] HO V A, IMAI S, HIRAI S. Multimodal flexible sensor for healthcare systems[C]//Conference proceedings.... Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. Annual Conference,2014, 2014:5976 - 5979.

[4] 韩潇,龙海如.针织物柔性传感器的传感性能探讨[J].纺织科技发展,2014(6):12-14.

[5] 李寿松,李锦英.电阻应变片灵敏度的测量[J].物理实验,1999,19(4):5-6.

[6] 王岩,隋思涟.数理统计与MATLAB数据分析[M].2版.北京:清华大学出版社,2014:259-260.

[7] 叶卉,李东平,夏芝林.镀银纤维的研发进展及应用[J].纺织导报,2006(6):54-56.

[8] 余鼎声,孔识卫,杨晖,等.CuS表面改性聚丙烯睛纤维的结构及导电机理的研究[J].功能高分子学报,1993,6(3):267- 271.

[9] 周英建,潘婉莲,刘兆峰.含铜聚丙烯腈导电纤维导电化处理过程的动力学研究[J].东华大学学报(自然科学版),2002,28(4):1-4.

[10] BASERI S, ZADHOUSH A, MORSHED M,et al. Synthesis and optimization of copper sulfide-coated electrically conducting poly(acrylonitrile) fibers[J]. Journal of Applied Polymer Science, 2007, 104(4):2579-2586.

[11] 邹国铭,郭文霞,王志,等.具有半导体导电特性的睛纶研究[J].华南理工大学学报(自然科学版),1994,22(6):60-69.