甲午战争对晚清湖南慈善事业发展的“拐点”作用分析

2017-04-06张少利

张少利

甲午战争对晚清湖南慈善事业发展的“拐点”作用分析

张少利

(长沙航空职业技术学院,湖南 长沙 410124)

对晚清时期湖南慈善事业的发展而言,甲午战争的“拐点”作用非常明显。其一是思想上的拐点:甲午战争推动湖南传统慈善思想向近代慈善公益思想演变;其二是格局上的拐点:从官办慈善、民办慈善两方共处演变为传统慈善、近代慈善、教会慈善“三军”并起的新格局;其三是性质上的拐点:甲午战争是湖南慈善救济事业近代化的开端。

甲午战争;拐点;湖南慈善公益事业;近代化

一 思想拐点:甲午战争推动湖南传统慈善思想向近代慈善公益思想演变

湖南,地处中国腹地,“北阻大江,南薄五岭,西接黔蜀,群苗所萃,盖四塞之国”[1]1。特殊的地理位置和环境,使湖南免于直接承受西方的炮火,进而也没能及时接受西方文明的洗礼;同时湘军的功勋又让湖南人颇为自豪,睥睨天下。所以在1895年以前,笃信理学的湖南本土绅士对西方的一切文明是持排斥态度的。他们不像湘军代表人物曾国藩、左宗棠、郭嵩焘等那样能“开眼看世界”,在保守旧阵地的同时,又具有很强的应变能力,能紧跟历史的步伐,不仅迈出向学习西方最艰难的一步,而且身体力行,向社会普及西方文明。这些耆旧豪绅极端的守旧,固步自封,以致当时“湖南以守旧闻于天下”。比如,当时的湖南,是拒绝传教士居住的,尽管有许多传教士藉着不平等条约的保护纷纷来湘游历,但难有作为,往往被逐出湘垣。1894年,张一知在长沙出售福音书,结果只卖掉一本,然而在当时已是“最佳之成绩也”[2]。湖南也被西方侵略者视为中国“大陆腹地中一座紧闭的城堡”,甚至被诋为拒绝文化洗礼的“铁门之城”[3]208。

当时铁门一竖,不仅让湖南与世隔绝,外来事物不能轻易入内,更重要的是外来的先进思想观念也一并拒之门外。正如周秋光先生在《湖南教育史》(第二卷)绪论里所言,“湖南,在鸦片战争发生后的五十年内,仍然深闭固拒,拒绝学习西方,与沿海省份相比较,它在近代化的起步上至少晚了三十多年”。当近代的思潮在沿海城市恣意流淌的时候,湖南像是被封建思想的大雾所笼罩,无论有什么新鲜事物进入,都会被大雾吞噬。可以说中西文化的交汇在湖南成了一个死角。

战争,恰恰是战争,很多时候往往成为扭转时局的关键。1894年,甲午战争爆发。当时,李鸿章的淮军在海陆战中皆相继败北,全国上下唯湘军是望,从皇帝到巡抚无不把希望寄托在湘军身上,以为湘军出战即可使失地旦夕归复,振大清国威于须臾。然而湘军面对日本的坚船利炮并不像对付太平军那样得心应手,出战不到六天,在辽东即连失牛庄、营口、田庄台,一溃千里。最终清政府被迫求和,签下了历史上丧权辱国的《马关条约》。拯救天下的勇士与丢土失地的战败者相比,湖南人震惊莫名,面对惨酷的现实,更有一种沉重的负罪感,认为自己是国家的罪人,应为甲午败仗负责。如谭嗣同所说:“光绪二十一年(1895),湘军与日本战,大溃于牛庄,湖南人始转侧豁寤,其虚骄不可向迩之气,亦顿馁矣。”[4]174在战败耻辱感的强烈刺激下,湖南人抱着“救中国从湖南始”、“吾湘变,则中国变,吾湘存,则中国存”[5]的殉道气概,在沉沦与改革的歧路上毅然选择了变革。一时间,湖南风气大变,维新思潮街头巷议,新事物、新思想如春风扑面而来,在这样的大环境下,中西慈善思想开始了迅速的交融。

甲午惨败使当时国人大为震动,更使湖南由保守转向激进,借维新之风,湖南中西慈善思想迅速融合,传统慈善思想发生着重大转变。周秋光先生认为甲午战争后是中国传统慈善机构出现转机的时候,“此时期,慈善事业出现了新的变化和新的气象,主要表现在:具有近代色彩的慈善理念的酝酿萌生和公益性质的慈善事业的初步扩展”[6]240。维新时期,有识之士纷纷发表文章,就中国慈善事业发展的现状,提出了一些新的改革主张,这些言论概括起来所体现的慈善思想有三:一是养教并重,更重视教的功能。二是扩大救济范围。慈善事业应惠及广大民众,不要局限于穷苦无告之人,不要有太多道德限制,应更关注慈善本身;要突破一族一乡的局限,广济众人,隐有“慈善无地界”之意。三是兴办社会公益活动,如重视“开风气、正人心”的看报会、新学堂、不缠足会等。由于报纸“天下一家,中国一人”的作用,新慈善思想广为传播,并很快湖南人接受。这些慈善理念对解决贫民生、老、病、死问题有对症下药的功效,所以思变图强的湖南人不仅热切吸收新慈善思想,而且还将慈善事业作为社会改造的重要途径之一,并积极付著实践。中西慈善思想在社会巨变的大潮下快速融汇。这一时期,外国人的慈善机构开始在湖南出现,树立了一个活的慈善标本,有利于中西慈善思想的进一步交融。西方各种势力相继进入湖南,进行设领事馆、划定租界、开辟商埠、建立教堂等等。19世纪末20世纪初,随着教会势力的侵入,与宗教组织有着密切关系的西方教会慈善机构和慈善事业也一并进入了湖南。教会在湖南办的慈善事业内容十分广泛,主要有教会医疗、教会慈幼、教会救济等事业。这些慈善机构大都采用养、教、工三者结合的慈善救助模式。对于灾荒救济教会人士也很积极,在救灾过程中他们引进了近代化的救济手段,无形中起了示范作用。这些慈善活动既直观又有实效,直接影响着近代湖南慈善事业的走向。

总之,以甲午风云为起点,中西慈善思想激烈碰撞,湖南的传统慈善理念在救国大潮中一往而前,单单的扶弱济贫已不是重点,革除社会陋习倡导新生活,兴办新学堂传播新知识等成为重点,传统慈善思想开始向着近代公益慈善思想演变。

二 格局拐点:湖南慈善事业呈现“三军”并起的新格局

甲午战后,近代公益慈善事业和教会慈善事业崭露头角,打破了传统慈善独霸天下的局面,形成了传统慈善事业、公益慈善事业、教会慈善事业“三军”并起的新格局。

(一)湖南传统慈善事业在战火中重组中兴

1840年鸦片战争之后,清朝从整体上走向封建社会的末世,传统慈善事业亦是江河日下,趋向势微。而湖南慈善事业却在末世中日薄西山的窘境中,出现了同光中兴的局面。据《湖南通志》(光绪十一年刊本)记载统计,时湖南全省共有育婴堂74所、养济院64所、同善(仁)堂23所、普济堂13所,共174所,还有一些如体仁堂、兼善堂、皆不忍堂、漏泽园、恤嫠会、保节堂、广生堂、与善堂、义渡等慈善机构未列入统计之中。[7]究其原因有二:一是战火中涌现大量慈善机构;二是综合性的慈善机构发挥重大作用。

1840年,英舰叩关,清朝开始步入风雨如磐的艰难岁月。外有西方国家入侵,内有农民起义,战争给人民生活带来了极大的灾难,也使得救助更有迫切。与太平天国一战,湘军是主力军,又是主战场之一,战火无情,传统慈善事业在烽火硝烟中被毁,如省城由两淮盐务设立的贞堂,乾隆四十二年(1777)建立的普济堂等都毁于战火。战争造成了灾难,湘军死伤无数,孤老、嫠妇、孤儿一时间处处皆是。安抚、收养这些贫苦无靠之人,成为重中之中,慈善机构的重设组建成为必须,如省城全节堂就是一例,主要救助在战争中失去丈夫的寡妇。湖南慈善事业同光中兴的局面就是在这种背景下出现的。

这一时期,慈善机构的重建并不像以往只是传统模式的恢复,主办方、数量、规模都有很大变化。一是民办慈善机构增多,可与官办慈善平分秋色,如各地创办的同仁堂、同善堂、恤无告(靠)堂、皆不忍堂、恻隐堂、与善堂、广生堂、遂生堂、兼善堂、体仁堂、救生局、接婴局、补血堂、恤嫠会等大都由民间创办管理。二是综合性善堂多,管理规范,影响力很大。清前期,多是单一救助功能的善堂,从善堂、静善团、同善堂、接婴局、恤无告堂、同仁小补堂等都是属于这类善堂。同光时期的善堂,集养老、慈幼、遇灾施米、施粥、救火、施棺、义诊、义渡、救生等诸多慈善活动为一体。如长沙同善堂,其成立于道光七年(1827),成立之初救生、施棺、惜字、掩埋、义山、水龙等各项善举兼备,同光时期又增加施粥、施药、义渡、保节、施水絮、补助保恤学校等,成为省城长沙很重要的善堂,发挥着重要作用。清前期,在各类文献记载里,多为育婴堂、普济堂和养济院、保骼堂等慈善机构;而在光绪年间的各类文献里,同善堂、静善团、恤无告堂等慈善机构的记载逐渐增多,且资料较为全面,如《善化县志》、《靖巷从善育婴堂志》、《善邑八都静善团公立半日学堂始末记》等;由此也可以看出综合性质的慈善机构在当时发挥着重大作用,以适应社会发展的需要。

(二)湖南近代公益慈善事业携新风新尚而来

甲午战后,湖南的慈善事业令人耳目一新,新风新尚扑面而来。主要表现在三个方面:一是管理慈善的专门行政机构初步设立,二是新式公益慈善事业蒸蒸日上,三是女子慈善教育有了零的突破。

其一是湖南民政分局初步设立。甲午战争直接导致了大清历史上著名的维新变法,“民政”作为专门的机构,是1898年康有为等人在戊戌变法运动之“变官制”的方案中首次提出的。历朝历代,民政内容有增有减,但一些基本的民政事务,如荒政、救济等,始终是断断续续地做了下来。清末,资产阶级维新派受西方民主政治影响,康有为在变法方案中,提出要设立独立管理民政的政府机构,朝廷设立民政局,地方设民政分局。维新变法虽然很快失败了,但清末新政却成了它的遗嘱执行人,1906年,清政府正式设民政部,职掌包括地方行政、户口户籍、救灾救济、卫生防疫、营缮公用、警政治安、风俗社教、疆里版图等等,地位仅次于外务部,是当时的第二大部。民政部专管赡养事务的叫保息科,隶属民政部民政司。主要管理的业务有:官督绅办的育婴、抚恤、济良等局及其慈善事业;各地水旱偏灾及其他变故的善后赈济等事宜。清末新政,迅速在全国范围内开展起来,湖南设立了地方民政分局。这加快了湖南慈善事业的制度化和规范化。

其二是新式公益慈善事业方兴未艾。甲午战后,在近代慈善思想的引导下,湖南新式的公益慈善事业有了初步的发展,具体表现在三方面:一是设立教养兼备的工艺所,二是开办各类公益慈善机构和团体,三是立于道德范畴之上关注弱势群体。受西方“教养兼重”救济模式影响,各地盛行在慈善机构中“课工教艺”,即将以前的善堂改为工艺院,或在育婴堂、恤嫠院等善堂内“各设小工艺所,俾孤儿章程,可谋生成家,孀妇得资,可赡育后嗣”[8]246-247。湖南省就于1902年奏请开办农务工艺学堂。1898年湖南相继成立不缠足会和湖南保卫局。湖南保卫局是新型的公益慈善机构的代表,署按察使黄遵宪认为其主要职事意在“挽积习而卫民生”[9]250,唐才常专门阐明设立湖南保卫局的目的,是为了“去民害,卫民生,检非违,索罪犯”[10]45。这在很大程度上是着眼于公益事业的,同时,保卫局还附设五个迁善所(即为小工艺所)办理善举。这一时期,湖南慈善界不仅关注嫠妇,也对童养媳、幼伶、学徒、涉讼女子、妓女、雏妓等予以救助,这打破了传统的救助观念,更关注救济对象本身,弱化了道德倾向。

这些公益慈善现象的出现说明,湖南的慈善救济内容已由传统的狭窄范围向更广阔的空间扩展,此前的育婴、恤嫠、施棺、施粥等方面的救济基本属于治标不治本的常规救济,而新的慈善公益团体则更重视教的作用。这些公益团体不再局限于向受助对象提供衣食救助,而是致力于革除社会陋习、提倡社会文明。

其三是湖南女子慈善教育有了零的突破。甲午战后,慈善事业的新景象之一是慈善教育的兴盛,特别是女学的兴办,体现了对女子这一弱势群体的特殊关注。维新变法时期成立的时务学堂,开启了湖南近代教育的先河,给整个湖南知识界带来了一股清新的气息。此后新政时期,湖南教育改革又迸发出勃勃生机。当其时,湖南开明官员积极倡导,士绅热心配合参与,在三湘大地上掀起了一股轰轰烈烈办新学的热潮。就女学而言,先后开办的有民立湖南第一女学堂、湖南第二女学堂、湖南第三女学堂、湖南第四女学堂、周南女校等。

1903年6月10日,长沙市千寿巷内民立湖南第一女学堂成立,这是湖南的第一所女学堂,是湖南女子大学的前身。第一学期收录学生40人,可住校,可走读,大略一半一半。长沙淑慎女学是湖南第二所女子学堂,成立于1904年春。创建者是曾国藩的孙女、内阁学士李光久的儿媳妇曾广镛女士,她不仅捐助了4万元现金,还捐赠了其夫所遗留的田产,很令人钦佩。湖南第三所女子学堂为长沙县唐黄琼、黄萱联合亲族等捐集私财,在长沙县影珠山下西冲黄的私宅开办,系仿美国制度设立的影珠女学。第四所为设于常德的湖南西路女学。由于湖南守旧势力的阻挠反对,该年秋各女学都被勒令停办,影珠女学则更名为黄氏家塾。1905年,湖南的大地上又出现了一家女子学堂,它就是著名教育家朱剑凡(又名周家纯,系清朝末期甘肃提督周达武之子,著名的慈善教育家。)创办的周氏家塾,1916年改名为周南女子中学,是湖南第一所正规的女子中学,也是今天长沙周南中学的前身。为兴办女学,朱剑凡把自家处于泰安里的私家花园捐献作为永久校舍,并将宁乡老家的私有田产全部变卖,在长沙购地建校舍,他先后捐献资产总值达11万余银元;他的夫人魏湘若(即著名湘军将领、两江总督魏光涛之女)也将她陪嫁的金银首饰慷慨捐出,作为学校的办学经费。他建女学的目的,是认为女子沉沦于黑暗,只有教育才可以拯救。当时为避免清政府查封,就以周氏家塾的名义办学,办有师范班,附设有小学部和幼儿园,教授新知识,凡未婚及订婚未嫁的女子都可以入学。1907年,学部奏准民间设立女子学堂,周氏家塾改名为周南女校。

女子慈善教育的突破,让更多的女子能接受教育,走入社会,是对“女子无才便是德”古训的挑战,更是对新文明的礼赞。她引起了人们的广泛关注,最终推动了女学教育的正规化和女子教育事业的发展。

(三)异域奇芭教会慈善在湖南落地生根

甲午战前,教会在湖南的活动极少,慈善涉及较少。甲午战后,湖南风气大开,传教障碍逐步减少,教会借此东风,传教布道。为减轻在湖南传教的压力,当时有差会呼吁“为了改善中国人俗世和社会的状况,请医务界的善士们前来行好事,以博取人民的信任,由此而为基督教铺平道路”[11] 275。教会在湖南办的慈善事业内容十分广泛,主要有教会医疗、教会慈幼等事业。

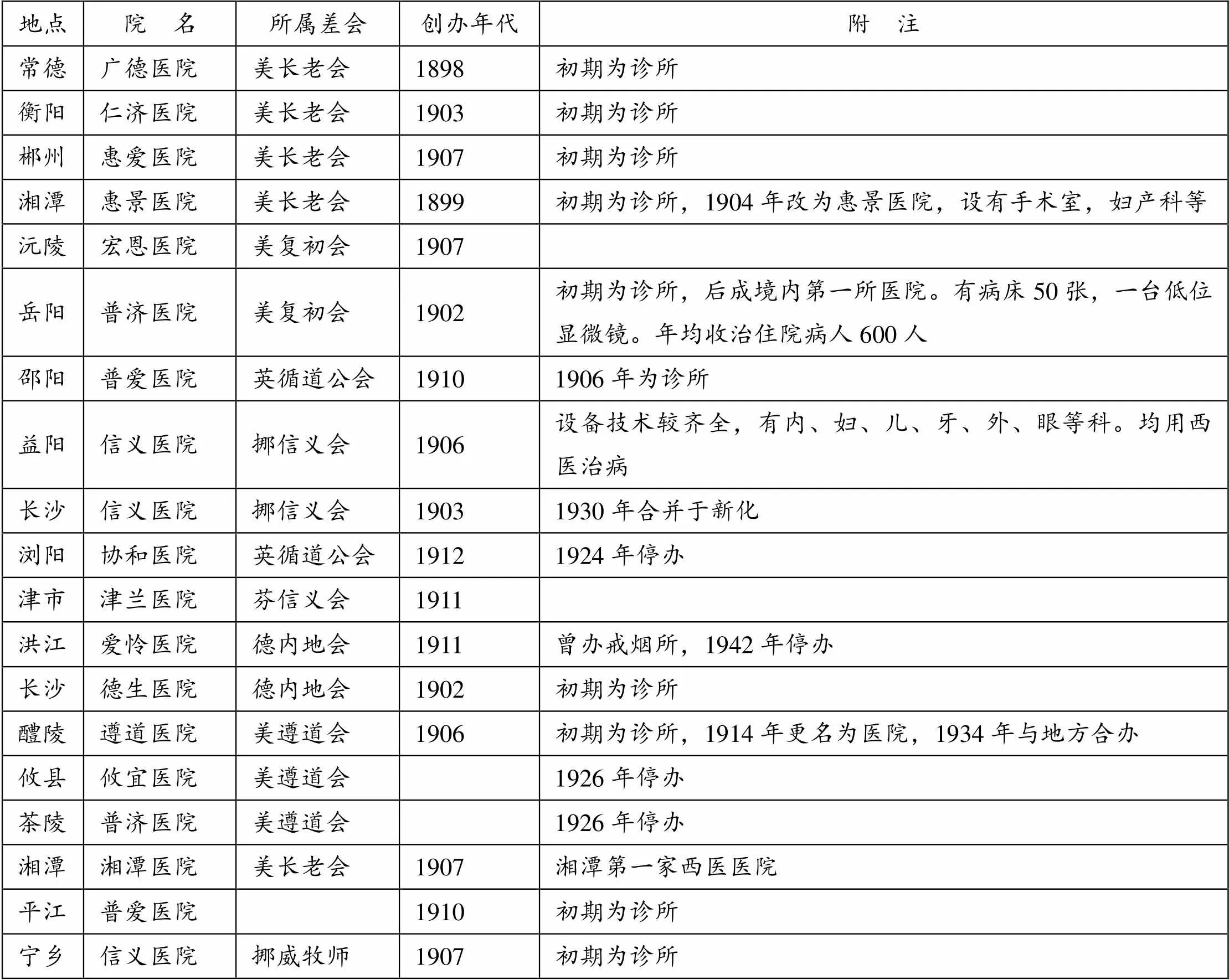

慈善医疗是教会兴办的慈善事业中最具成效的慈善事业,也是教会致力最多的慈善事业。教会医疗事业之所以在中国发展相对顺利,一方面因为中国的社会现实。在近代中国,民众除了常有食不果腹、衣不蔽体的情况外,还经常遭受各种病痛的威胁。传统中医虽然博大精深,但是对很多需要急救的病症还是无能为力。另一方面,西医在近代有了长足发展,有了自己的一套知识体系,不论是理论还是临床都已形成规模。而作为传教的工具,医疗是一种讲求实效的事业,最具说服力,因而发展较快。教会医院一般是由小诊所发展而来,起初,为了接近下层民众,争取信徒,促成传教上的成功,教会医院一般不收诊费,开支主要靠募捐,客观上具有慈善性质。相对于湖南本土的施医局、惠民药局等专门性的施医机构,教会慈善医疗更具有吸引力。外国人在湘开办医院最早是在1898年,美国长老会委派的医师罗感恩夫妇在常德开设广济诊所,1901年改为广济医院,后更名为广德医院。这是湖南首家西医医院。[12]682此后,教会在湖南各地开办了不少教会医院,基本情况如下图所示(一些“医院”仅短期存在过,无所属差会及年代可考,实际仅属临时性诊所,未列入)。

表1.湖南省基督教教会医院概况

地点院 名所属差会创办年代附 注 常德广德医院美长老会1898初期为诊所 衡阳仁济医院美长老会1903初期为诊所 郴州惠爱医院美长老会1907初期为诊所 湘潭惠景医院美长老会1899初期为诊所,1904年改为惠景医院,设有手术室,妇产科等 沅陵宏恩医院美复初会1907 岳阳普济医院美复初会1902初期为诊所,后成境内第一所医院。有病床50张,一台低位显微镜。年均收治住院病人600人 邵阳普爱医院英循道公会19101906年为诊所 益阳信义医院挪信义会1906设备技术较齐全,有内、妇、儿、牙、外、眼等科。均用西医治病 长沙信义医院挪信义会19031930年合并于新化 浏阳协和医院英循道公会19121924年停办 津市津兰医院芬信义会1911 洪江爱怜医院德内地会1911曾办戒烟所,1942年停办 长沙德生医院德内地会1902初期为诊所 醴陵遵道医院美遵道会1906初期为诊所,1914年更名为医院,1934年与地方合办 攸县攸宜医院美遵道会1926年停办 茶陵普济医院美遵道会1926年停办 湘潭湘潭医院美长老会1907湘潭第一家西医医院 平江普爱医院1910初期为诊所 宁乡信义医院挪威牧师1907初期为诊所

(资料来源:向常水《基督教在近代湖南的发展及文教慈善事业》,湖南师范大学2001年硕士毕业论文,第33~34页;湖南各县县志。)

总体上说,教会医疗慈善事业虽已经波及到湖南的很多州县,但毕竟尚处于初创阶段,医疗种类简单,除了湘潭医院、益阳信义医院等算是门类较齐外,其他多为小诊所,医务人员也很少。但所到之处大多开西医之先河,其见效快、动手术等特色在一定程度上弥补了中医的不足,同时又经常对贫穷的百姓实行免费诊治,其为人民的安康和当地医疗事业的发展都做出了很大的贡献。

湖南慈幼恤孤是教会办慈善的一个组成部分,开设了不少育婴堂、慈幼院和瞽目学校等。这既是基于都会救难传教的考虑,也与中国重男轻女、灾害频繁等现实情况有关。

早在19世纪60年代教会已开始在湖南创办育婴慈幼机构。咸丰十年(1860)天主教徒方怀仁在衡阳黄沙湾附近的侯家塘建了一座育婴堂,此为湖南第一所教会育婴机构。甲午战后,教会在湖南各州县创办的慈幼恤孤机构主要有育婴堂、安老院、盲人院等,以育婴堂、孤儿院为最多,如湘潭、澧县、常德、长沙、衡阳、益阳、桃源、慈利等地都有教会办的育婴育孤机构,这些慈善机构大都采用养、教、工三者结合的慈善救助模式,这为湖南的慈善事业带来了一股新的活力。教会收容因灾荒和贫困无力抚养的婴孩,除了给予衣食外,还教会他们一技之长以谋生,与传统育婴堂主要是让男性弃婴读书或学习技艺,女婴择人出嫁或收为童养媳迥然不同。对“教”而言,除了宗教教育外,都传授一些最基本的文化知识和职业技能。这与传统的教育有很大不同,首先是谋生,而不是应科举飞黄腾达。除了进行知识和技能教育外,教会也提供很多劳动实践的机会。如郴州的海仪女子学堂,就是教授女红的学校,属于典型的职业学校。在盲校这种特殊教育机构,教会学校除了要求盲童学会基本的文化知识(主要是盲文和中英文)和职业技能外,还设置福利工厂安置他们。益阳的瞽目院就是典型的例子。盲童除了学会盲文和谋生技能外,到了一定年龄即入工作部织布。虽然里面可能有剥削的成分在内,但是毕竟挽救了不少孤儿的生命,也解决了不少孤儿(特别是有残疾的孤儿)的生活。

当然,教会所做的慈善教育也有它不足的地方,如宗教教育无疑是教会教育的必修课,人人概莫能外。“在孤儿院里,医院里以及养老院里,教会也用了很多时间来进行宗教教育”[13]1067,甚至将此一条明文规定。这对于部分幼孤来讲是一个精神上的负担。晚清时期教会慈幼机构多半附设于教堂中,条件较差,保育设施不足,保健方法亦有欠缺。众婴相处,极易发生各种病症。加上不少修女没有育婴知识,也无照料幼儿的耐心,因此这一时期教会育婴堂的效率不高,这也使中国民众感到不满,成为教案频频发生的一个原因。当然,必须承认教会慈幼事业还是有成就的,为孤幼成长为社会有用之才做出了一定的贡献。

三 性质拐点:湖南慈善救济事业近代化的开端

湖南慈善救济事业的近代化,主要是指甲午战后,湖南慈善事业已经开始使用较为先进的通讯方式和交通工具。主要体现在以下三方面。

一是新式交通工具在救灾济难中的运用。传统救灾,不外乎赈济、调粟、养恤三项,前两项都涉及到交通问题。到了近代,湖南交通事业的近代化改变了这种情况,无形中推动着慈善事业的近代化。清末新政前后铁路和轮船开始在湖南出现,轮船、火车都先后运用到了慈善救济活动中。1897年,湖南、湖北两省同组“鄂湘善后轮船局”(后更名为两湖轮船局),购置火轮小轮,开启了湖南新式内河航运;1900年,湖南境内最早的铁路萍潭路开工修筑;新式的轮船和火车开始出现在湖南人的生活里。内河轮船的开通与铁路的修筑,不仅有利于移民就粟和移粟就民,也有利于邮政、信息传递的近代化,为湖南慈善事业的近代化奠定了一定的基础。

二是电报、电话等信息技术在慈善事业中的初步应用。信息技术用于慈善事业,湖南晚于北京、广州、上海、山东等地,始于清末新政前后,这是因为湖南的近代化起步较晚。洋务时期上海已设立电报局,而湖南在维新时期其邮政事业才开始向邮电工业化转变。1897年长沙设立电报局,至1908年湖南共有长沙、岳州、城陵、湘潭、醴陵、衡州、常德、辰州、洪江等九处电报机构;1899年岳州、长沙相继设邮政局;1905年长沙出现电话,1910年长沙设立电话局。电报、电话可以快捷、准确地传递各地的灾情,于传统的快马书信传递信息不可同日而语。“无论隔山阻海,顷刻通音”[14]182,便于各级政府了解灾情,及时做出反馈。

三是媒体对慈善事业的介入和推动。随着近代新闻出版事业的兴起,各类报刊、杂志对慈善事业给予了极大关注。表现为对各地的灾情及其救济情况作详细、及时的报道,极大的拓宽了灾情、荒情的传播面,扩大了慈善的社会影响,有利于赈款的募集。还改变了过去靠家书、邸报传递灾情的渠道,避免了以讹传讹、时效滞后等弊端。1906年春夏之交,湖南遭遇特大水灾,上海《申报》、《中外日报》等大报纷纷刊载了有关湖南灾情的消息,尤以《申报》报道尤为详尽。仅5月份就先后刊发了题为《湖南水灾详纪》《湖南水灾续闻》《湖南水灾三志》《四志》《五志》《六志》等一系列追踪报道,向外详尽介绍湖南灾情及湘省绅商筹款施赈情况,并呼吁旅外湘人“关怀桑梓”,筹资募捐以拯灾黎。当时宋教仁远在日本,从报刊上得知湖南水灾后,即于6月中旬邀集旅日湘籍留学生,多方募捐以赈济乡民。在邮电报刊的及时传播下,筹集到不少赈灾善款,并及时安置灾民,缓解了矛盾冲突,维护了社会秩序。

甲午战后,湖南开始接受近代慈善思想,中西慈善理念初步融汇。在此大环境下,近代公益慈善、教会慈善出现,与传统慈善一起构成“三军”并起的慈善新格局,丰富了慈善事业的内容;同时近代的交通工具、邮电和报刊等介入慈善救助,推动了慈善事业本身的发展;三者合力,推动湖南慈善事业从传统向近代演变。因而可以说,甲午战争是湖南慈善事业近代化的开端。

[1]钱基博.湖南近百年学风[M].长沙:岳麓书社,1985.

[2]赖逸休.中华基督教湖南特循道公会概况[M].长沙:湖南省图书馆,1947.

[3]刘泱泱.湖南通史(近代卷)[M].长沙:湖南出版社,1994.

[4]蔡尚思,方行.谭嗣同全集[M].北京:中华书局,1998.

[5]湖南时务学堂缘起[N].知新报,光绪二十三年九月初一日.

[6]周秋光,曾桂林.中国慈善简史[M].北京:人民出版社,2006.

[7]熊秋良.清代湖南的慈善事业[J].史学月刊,2002,(12).

[8]虞和平.经元善集[M].武汉:华中师范大学出版社,1988.

[9]陈宝良.中国社与会[M].杭州:浙江人民出版社,1996.

[10]严昌洪.中国近代社会风俗史[M].杭州:浙江人民出版社,1992.

[11]顾传声.传教士与近代中国[M].上海:上海人民出版社,2004.

[12]叶荣开.常德市志[M].《常德市志》编纂委员会,1995.

[13]蔡咏春,等,译.中华归主(下册)[M].北京:中国社会科学出版社,1985.

[14]夏东元.郑观应集(上)[M].上海:上海人民出版社,1982.

(责任编校:何俊华)

2016-09-27

国家社科基金重大项目“中国慈善通史”(项目编号11&ZD091)阶段性研究成果。

张少利(1978-),女,河南洛阳人,长沙航空职业技术学院讲师,研究方向为慈善文化、思想政治教育、高教管理。周秋光(1954-),男,湖南耒阳人,湖南师范大学历史文化学院教授,博士生导师,研究方向为中国近现代社会史、文化史与教育史。

K313.4

A

1673-2219(2017)01-0080-05