环渤海地区城市脆弱性时空格局演变及其障碍因素研究

2017-03-14侯纯光程钰任建兰

侯纯光+程钰+任建兰

摘要基于城市脆弱性概念与内在机制解析,构建城市脆弱性评估指标体系,运用状态空间法测度2000—2013年环渤海地区城市脆弱性以及城市经济、社会和生态环境子系统脆弱性.结合GIS空间分析技术、变异系数、基尼系数探讨环渤海地区城市脆弱性时空格局演变特征,并运用障碍度模型分析环渤海地区城市脆弱性演变的障碍因素.研究得出以下结论:(1)环渤海地区城市脆弱性总体呈下降趋势,脆弱性指数从2000年的0.718下降到2013年的0.398,经济、社会、生态环境子系统的脆弱性逐渐降低;(2)环渤海地区城市脆弱性在空间分布上呈现由大差距高脆弱性向小差距低脆弱性演变的趋势,高脆弱性城市主要集中在环渤海地区的北部和西南部等地区,山东半岛、辽宁半岛及京津地区城市的脆弱性较低;(3)影响环渤海地区城市脆弱性演变的主要障碍因素依次为治理措施、经济创新、社会进步和经济规模,障碍度分别为32.27,30.84,20.11和16.78.研究结果为环渤海地区城市实现可持续发展提供决策参考.

关键词城市脆弱性;综合评价;障碍因素;环渤海地区

中图分类号F127文献标识码A文章编号10002537(2017)01000109

脆弱性是全球面临的一个现实问题,解决发展的脆弱性是实现区域可持续发展的重要保障[1].城市脆弱性来源于自然灾害有关脆弱性的研究[2],得到国内外学者的广泛关注与重视,成为区域可持续发展研究的热点问题.作为脆弱性研究领域中一个重要的组成部分,同时由于我国城市面临越来越大的资源环境压力,使我国城市脆弱性问题更加突出与复杂.因此,在当前经济发展进入新常态、生态文明建设、新型城镇化、绿色化等国家发展战略背景下,亟需开展对城市脆弱性研究,以期减缓和遏制我国城市脆弱性的进一步恶化,避免城市病大规模爆发.城市脆弱性研究对我国加快推进新型城镇化建设,实现全面协调的可持续发展具有重要的理论和实践运用价值.

国内外学者对城市脆弱性开展了诸多研究,主要体现在以下几个方面:(1)对城市脆弱性概念、内涵、分析框架等基础理论研究,如方创琳等认为城市脆弱性是城市发展过程中抵抗资源、生态环境、经济社会发展等内外部要素干扰的应对能力[34],冯振环等认为城市脆弱性是城市可持续发展的一种度量[5];(2)对特殊类型城市诸如资源型城市[68]、滨海城市[9]、旅游城市[1011]、绿洲城市[1213]等城市脆弱性研究;(3)对城市脆弱性驱动因子及规避措施的研究,如李丽娜等认为城市脆弱性变化的主要驱动因子包括城市土地利用、人口增长、环境污染等[14],程林等认为城市规划和建设应注重对城市脆弱性的分析[15];(4)对城市脆弱性开展定量测度研究如城市综合脆弱性[1617]、城市经济子系统脆弱性[1820]、城市社会子系统脆弱性[2123]、城市生态环境子系统脆弱性[2426],评价方法主要有:线性加权求和法(WLC)[27]、函数模型法[28]、状态空间法[29]、情景分析法[30]、集对分析法[29]、数据包络法[31]等.通过梳理文献可以发现:大多研究只是从全国或某一单个城市的经济子系统、社会子系统、生态环境子系统等单一角度评价城市脆弱性,对区域性的城市群的综合脆弱性研究有待进一步深入.

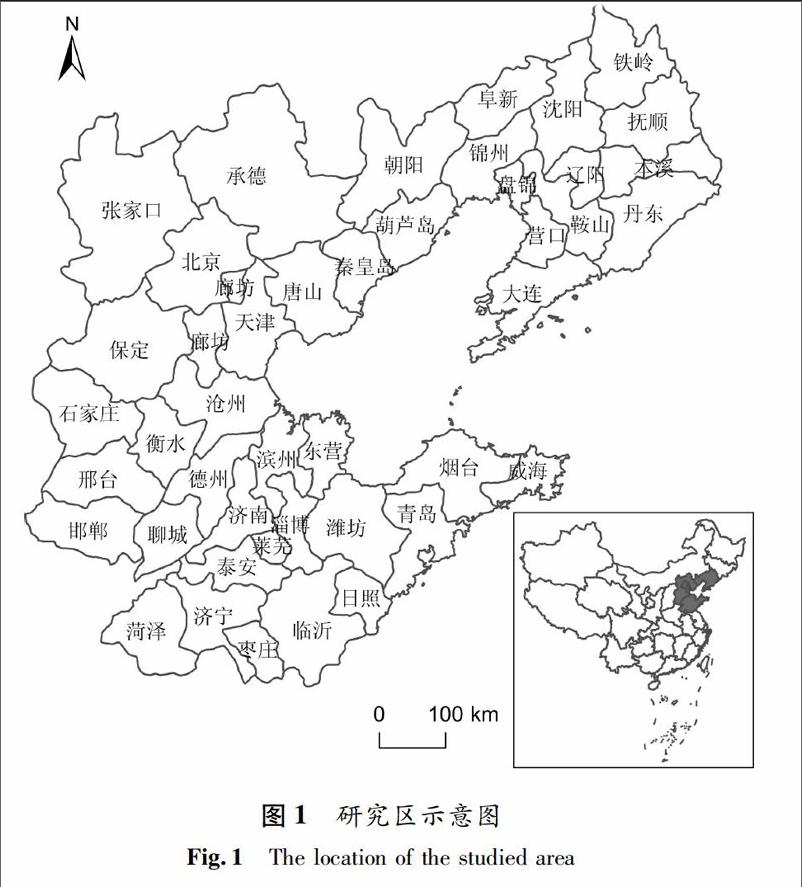

环渤海地区位于我国华北、东北、西北3大区域结合部,包括3省两市,即北京市、天津市、山东省、河北省和辽宁省(图1),是我国经济增长和转型升级新引擎.环渤海地区面临 “大城市病”突出,大中小城市发展不协调,城市体系和空间布局亟待优化、环境承载能力接近上限、区域城乡发展不平衡等诸多问题和挑战.基于此,研究以环渤海地区这一特殊区域为研究单元,根据城市脆弱性的敏感性、适应性、应对力、恢复力等多种概念集合的特点,构建涵盖城市经济、社会、生态环境等综合评价城市脆弱性的指标体系具有重要意义.

1城市脆弱性的概念与内在机制

1.1城市脆弱性的概念

城市脆弱性是影响城市可持续发展的核心问题之一,是城市“人—地”系统特殊性的表现形式,城市脆弱性是对城市可持续发展能力的一种综合度量,是指城市发展过程中受到自然和人为因素共同影响下,城市经济、社会、生态环境等遭到破坏,超出了城市自我恢复能力,严重制约城市的可持续发展.粗放的经济发展方式,过大的人口压力等都有可能使城市的“人—地”系统发生改变,超出城市承受范围,各种城市病集中爆发,最终导致城市进入脆弱状态.根据对城市脆弱性概念的理解,研究将城市视为一个由经济子系统、社会子系统、生态环境子系统耦合而成的复合系统.城市经济子系统脆弱性受城市经济规模、经济结构、经济效率及经济创新脆弱性的综合影响;城市社会子系统脆弱性受城市社会生活、社会服务及社会进步脆弱性的综合影响;城市生态环境子系统脆弱性受城市人类压力、污染压力及治理措施脆弱性的综合影响.

1.2城市脆弱性的内在机制

城市脆弱性的理论前提是城市经济系统、社会系统和生态环境系统的共生性,由此也决定了3个子系统间复杂的交互作用,既有正向的交互机制也有负向的交互机制.基于城市经济、社会和生态环境系统共生性与交互机制,研究构建“三圈模型”对城市脆弱性进行内在机制分析.该模型包括城市经济、社会和生态环境3个子系统(图2).(1)从城市经济系统与城市生态环境系统的正向交互机制来看,生态环境系统是经济系统的物质基础,而经济系统可以为改善生态环境提供资金支持;两者的负向交互机制体现为:经济系统如果对生态环境系统产生了过度的负外部性,自然系统将失去对经济系统的支持作用,甚至产生破坏性作用.(2)从城市经济系统与城市社会系统的正向交互关系来看,经济系统可为社会系统提供就业岗位与各种必需品,社会系统可为经济系统提供劳动力和制度保障.从两者的负向交互机制来看,经济发展成果如若分配不均,将会引起社会冲突,而社会的不安定将会抑制经济发展.(3)从城市生态环境系统与城市社会系统的正向交互關系来看,生态环境系统是社会系统的自然基础,而社会系统可以通过社会进步改善生态环境;从两者的负向交互关系来看,社会环境意识弱会加剧生态环境危机,而生态环境恶化会加大社会系统的脆弱性.

2研究方法

2.1指标体系与数据来源

遵循指标选取的科学性、系统性、全面性、合理性和可获得性等原则,构建环渤海地区涵盖经济、社会、生态环境3个子系统的城市脆弱性评价指标体系(表1).根据前述城市脆弱性的内涵要求,对每个子系统脆弱性指数分别从敏感性和应对能力两方面进行指标的选择确立,具体包括10类要素,其中敏感性包括经济结构、经济效率、社会生活、社会服务、人类压力和污染压力等6类要素,应对能力包括经济规模、经济创新、社会进步和治理措施等4类要素,指标层则是代表敏感性和应对能力的具体测度指标.

本文选取了环渤海地区44个地级以上的城市为研究对象,包括北京市、天津市、山东省17个地市、河北省11个地市和辽宁省14个地市.研究所需要的数据主要来自2001—2014年《中国城市统计年鉴》、《中国区域经济统计年鉴》、《中国城市建设统计年鉴》、《北京市统计年鉴》、《天津市统计年鉴》、《山东省统计年鉴》、《河北省统计年鉴》、《辽宁省统计年鉴》、各地市2001—2014年的统计年鉴、经济社会发展统计公报和环境公报.

2.2指标权重确定

确定指标权重的方法主要有层次分析法、专家评分法、主成分析法和熵权法等主客观赋权法.熵权法由于其适应性强,相对那些主观赋值法,精度较高,客观性更强,能够更好的解释所得到的结果,被经济社会领域的学者广泛应用.研究采用熵权法确定环渤海地区城市脆弱性测度指标体系指标层权重系数,计算过程如下:

3环渤海地区城市脆弱性演变特征

3.1环渤海地区城市脆弱性时序演变特征

3.1.1環渤海地区城市经济、社会、生态环境脆弱性时序演变特征2000—2013年环渤海地区城市经济、社会和生态环境系统的脆弱性逐渐降低(图3),经济子系统的脆弱性总体上呈波动迅速下降的趋势,从2000年的0.673下降到2013年的0.305,但是在2003年和2008年出现反复,经济子系统脆弱性指数均比上一年有所升高.环渤海地区城市的经济规模逐渐扩大、经济结构逐渐优化、科技创新能力显著增强、经济效率逐渐提高,这些变化使城市经济系统脆弱性逐渐减低;社会子系统脆弱性变化趋势可分为两个阶段:第一阶段(2000—2007年),城市社会子系统脆弱性指数下降较快,从2000年的0.727下降到2007年的0.524,第二阶段(2008—2013年),城市社会子系统脆弱性变化缓慢,个别年份还有升高.这一阶段随着环渤海地区城市经济的快速发展,人口开始向城市大量聚集,城市公共文化、医疗卫生、教育、民生科技等建设有待进一步完善,社会进步脆弱性、社会服务脆弱性及社会生活脆弱性变化缓慢;生态环境子系统脆弱性的演变大致可以分为两个阶段:第一阶段(2000—2006年),环渤海地区城市生态环境子系统的脆弱性呈现波动上升的趋势,从2000年0.766升高到2006年的0.796,第二阶段(2007—2013年),这一阶段环渤海地区加大了环境治理的力度使环渤海地区城市生态环境子系统的脆弱性明显减弱,从2007年0.755下降到2013年的0471.

3.1.2环渤海地区城市脆弱性时序演变特征环渤海地区城市脆弱性总体呈下降趋势(图3),根据城市脆弱性指数变化的特点,可将其分为两个阶段:第一阶段(2000—2007年),这阶段城市脆弱性指数下降较缓慢,从2000年的0.718下降到2007年的0.594,平均每年下降0.018.由于这一阶段环渤海地区经济发展模式是以高资源消耗、高污染排放、高碳排放为基本特征的黑色发展模式,导致环渤海地区出现严重的环境污染和生态危机,城市社会子系统方面,由于环渤海地区城镇化的快速推进导致人口向城市迅速聚集,人口压力较大,这些原因促使这一阶段环渤海地区城市脆弱性指数较高且变化缓慢;第二阶段(2008—2013年),这阶段环渤海地区城市脆弱性指数从2008年的0.616下降到2013年的0.398,较2008年下降了35.39%.在这一阶段随着环渤海地区低碳经济、循环经济等绿色经济的不断发展,绿色城镇化的不断推进,使环渤海地区城市在经济、社会、生态环境方面大为改善,城市脆弱性指数下降较快.2000—2013年环渤海地区低脆弱性和较低脆弱性城市所占比例迅速上升,分别从2000年的2.3%和6.8%上升到2013年的32.4%和502%,其中2013年低脆弱性城市个数是2000年的14倍(图4).高脆弱性、较高脆弱性和中脆弱性城市所占比例迅速减少,说明环渤海地区城市发展和新型城镇化建设取得快速发展,环渤海地区城市的可持续发展能力得到加强.

3.2环渤海地区城市脆弱性空间演变特征

3.2.1环渤海地区城市经济、社会、生态环境脆弱性空间分异特征环渤海地区城市经济子系统脆弱性较低的城市主要集中在京津及山东半岛和辽宁半岛地区,有北京、天津、石家庄、沈阳、大连、济南、青岛、烟台等16个城市;经济脆弱性较高的城市主要分布在冀鲁交界地区和内蒙古与辽宁和河北的交界地区,有铁岭、阜新、承德、衡水、德州、东营等9个城市,主要由于这两大区域的城市经济效率较低,经济创新等级较低,高污染高耗能产业较多.环渤海地区城市社会脆弱性呈现北高南低的空间格局特征,社会脆弱性较高的城市主要集中在冀北、辽北、辽西等地,有本溪、抚顺、锦州、阜新、朝阳、承德等6个城市,由于这些地区城市的社会生活、社会服务、社会进步等滞后于经济发展;社会脆弱性较低的城市主要分布在辽宁、冀南、鲁东、鲁中等地,有北京、天津、大连、沈阳、济南、青岛、烟台等20个城市,主要由于这些城市经济规模不断增大,城市基础设施投资和城市维护建设基金投入不断增加,城市公共文化、医疗卫生、教育、民生科技等建设日益完善,人民生活水平不断提高,社会脆弱性迅速降低.环渤海地区城市生态环境脆弱性空间差异较大,河北省大部分城市生态环境脆弱性等级较高,其次是鲁西、鲁北、辽中、辽北等地,主要由于这些地区人口密度较大、城市化率较低、人类压力脆弱性等级较高,长期粗放的经济发展方式使环境污染的负外部性对生产、生活的破坏性较大.生态环境脆弱性较低的城市有北京、天津、大连、营口、青岛、烟台、威海等10个城市,主要因为这些城市城市化率较高,注重绿色发展,经济发展的负外部性较小,环境规制效率较高(图5).

3.2.2环渤海地区城市脆弱性空间演变特征结合2000—2013年环渤海地区各城市脆弱性指数并运用相关公式计算得出环渤海地区城市脆弱性极差、标准差、变异系数和基尼系数(表2).从城市脆弱性指数的极差来看,环渤海地区各城市脆弱性的差距呈现先增大后缩小的特点,2005年极差为0.532达到峰值,而后慢慢缩小,到2013年极差降为0.297.城市脆弱性指数的标准差从2000年的0.071上升到2005年的0.086而后又降到2013年的0.036,说明环渤海地区各城市脆弱性的绝对差异也是呈现先增大后缩小的趋势.变异系数从2000年的0.172降到2013年的0.121,说明环渤海地区各城市脆弱性的相对差异总体上在变小.基尼系数从2000的0.216升高到2005年的0.504而后降到2013年的0.321,进一步印证了标准差、变异系数等表明的环渤海地区各城市之间的脆弱性由2005年以前的高脆弱性、大差距朝着低脆弱性、小差距发展.

2000—2013年环渤海地区城市脆弱性在空间分布上呈现由大差距高脆弱性向小差距低脆弱性演变的趋势(图6).2000年城市脆弱性属于高脆弱性等级的城市主要集中在环渤海地区的西北和西南地区,主要有阜新、朝阳、承德、张家口、邯郸、邢台、德州、聊城、菏泽等19个城市,聊城的脆弱性指数最高,达到0.511,主要因为这些地区人口较多,人地矛盾尖锐,经济发展相对落后,社会发展水平较低,资源型城市较多,生态环境压力大,脆弱性较高.低脆弱性等级城市只有北京市1个,脆弱性指数为0.292,較低脆弱性等级城市主要有天津、济南、青岛、沈阳、大连等5个城市,这与这些城市经济发展水平较高,城市基础设施、公共服务设施等较为完善,生态环境压力较小等有关.2013年环渤海地区城市脆弱性空间上呈现比较均衡的态势,无高脆弱性等级和较高脆弱性等级的城市,中等脆弱性等级的城市主要有邢台、承德、阜新、锦州、本溪等5个城市,属于较低脆弱性等级的城市占环渤海地区城市总数的52.27%,主要有石家庄、唐山、秦皇岛、营口、抚顺、葫芦岛、日照、潍坊、泰安等23个城市,低脆弱性等级的城市主要有北京、天津、济南、青岛、沈阳、大连等16个城市,占城市总数的36.36%,主要因为近年来环渤海地区经济快速发展,经济结构不断得到优化,创新驱动逐渐增强,城镇化水平和质量进一步提升,社会迅速发展,生态赤字逐渐缩小.

4环渤海地区城市脆弱性障碍因素分析

在城市脆弱性综合评价的基础上,确定城市脆弱性的障碍因素,对降低城市脆弱性行为与政策进行相应调整,从而有效地降低城市的脆弱性,实现城市的可持续发展目标.因此为实现环渤海地区城市的可持续发展,需要对其城市脆弱性进行障碍性因素诊断.因障碍度模型能够很好诊断制约城市脆弱性应对能力提高的因素,研究采用障碍度模型对环渤海地区城市脆弱性演变的障碍因素进行诊断,具体公式如下:

式中:Oi为研究指标城市脆弱性演变的障碍度;wi为指标权重;yi为指标标准化值;n为城市经济子系统脆弱性、社会子系统脆弱性和生态环境子系统脆弱性应对能力指标总个数;Ai为城市脆弱性应对能力要素层指标的障碍度.

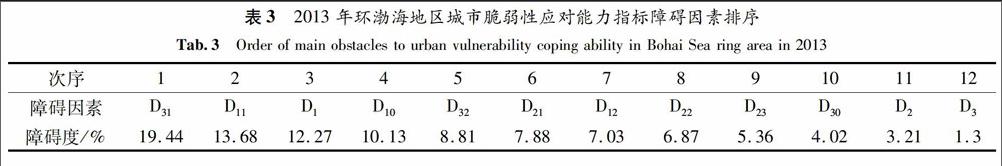

按照影响环渤海地区城市脆弱性演变的因素的障碍度大小排列顺序,主要障碍因素依次为建成区绿化覆盖率、R&D人员数量、GDP、R&D投入占GDP的比重、人均绿地面积、财政科技支出比重、大中型企业R&D支出、财政教育支出比重、万人大学生数、工业污染治理投资占GDP比重、财政收入、固定资产投资(表3).由影响城市脆弱性因素的障碍度大小可见扩大建成区绿化覆盖率、加强R&D人才队伍建设、增加对R&D的投入比重、扩大人均绿的面积以及增加财政科技支出的比重是提高环渤海地区各城市脆弱性应对能力的最根本途径.按照环渤海地区城市脆弱性要素层指标障碍度大小的排列顺序,主要障碍因素依次为治理措施脆弱性、经济创新脆弱性、社会进步脆弱性、经济规模脆弱性,障碍度分别为32.27,30.84,20.11和16.78.有效地降低环渤海地区的城市脆弱性,需要增强城市脆弱性应对措施的强度、提高城市创新能力、提高社会进步的速度,但同时还需要保障城市经济在新常态下健康稳步发展.

5结论与讨论

环渤海地区城市脆弱性时空格局演变,不仅取决于各城市自身治理措施、经济创新、社会进步、经济规模等主要障碍因素的优化,也与环渤海地区发展的整体外部环境有关,区域发展理念、国家战略规划、区域产业结构、空间布局优化、环境政策设计、创新制度体系等因素通过作用于微观层面进而反映到宏观层面,从不同方面作用于环渤海地区城市的经济系统、社会系统和生态环境系统,从而使城市脆弱性发生改变,微观层面的城市脆弱性促使宏观层面的环渤海地区城市脆弱性时空格局动态演变.

研究从城市经济、社会、生态环境3方面对城市脆弱性概念、内在机制进行分析,在此基础上对环渤海地区城市脆弱性进行测度分析,但由于数据资料的限制,研究仅探究环渤海地区44个地级及其以上的城市脆弱性时空格局演变,并没有开展县级市城市脆弱性时空格局演变研究;在环渤海地区城市脆弱性评价指标体系构建上,研究选取了32个代表性指标,但是不够具体.今后还应继续收集相关数据资料,研究环渤海地区县级市城市脆弱性时空格局演变;在掌握丰富数据资料的基础上,构建更加具体化的指标体系评价环渤海地区城市脆弱性时空格局演变.

参考文献:

[1]李松志,董观志.城市可持续发展理论及其对规划实践的指导[J].城市问题, 2006,(7):1420.

[2]徐君,李贵芳,王育红.国内外资源型城市脆弱性研究综述与展望[J].资源科学, 2015,37(6):12661278.

[3]张晓瑞,张琳雅,方创琳.概念、框架和测度:城市脆弱性研究脉络评述及其拓展[J].地理与地理信息科学, 2015,31(4):9499.

[4]王岩,方创琳,张蔷.城市脆弱性研究评述与展望[J].地理科学进展, 2013,34(5):755768.

[5]冯振环. 西部地区经济发展的脆弱性与优化调控研究[D].天津:天津大学, 2003.

[6]王岩,方创琳.大庆市城市脆弱性综合评价与动态演变研究[J].地理科学, 2014,34(5):547555.

[7]杨艳茹,王士君,陈晓红.石油城市经济系统脆弱性动态演变及调控途径研究——以大庆市为例[J].地理科学, 2015,35(4):456463.

[8]李鹤,张平宇.矿业城市经济脆弱性演变过程及应对时机选择研究——以东北三省为例[J].经济地理, 2014,34(1):8288.

[9]李博,韩增林.沿海城市人海关系地域系统脆弱性分类研究[J].地理与地理信息科学, 2010,26(3):7881.

[10]苏飞,陈媛,张平宇.基于集对分析的旅游城市经济系统脆弱性评价——以舟山市为例[J].地理科学, 2013,33(5):538544.

[11]苏飞,储毓婷,张平宇.我国典型旅游城市经济脆弱性及障碍因素分析[J].經济地理, 2013,33(12):189194.

[12]高超,雷军,金凤君,等.新疆绿洲城市生态环境系统脆弱性分析[J].中国沙漠, 2012,32(4):11481153.

[13]高超,金凤君,雷军,等.干旱区绿洲城市经济系统脆弱性评价研究[J].经济地理, 2012,32(8):4349.

[14]李丽娜,达良俊,由文辉.城市脆弱性驱动因子分析[J].城市问题, 2009,(11):1821.

[15]程林,修春亮,张哲.城市的脆弱性及其规避措施[J].城市问题, 2011,(4):4547.

[16]赵林,王维,张宇硕,等.东北振兴以来东北地区城市脆弱性时空格局演变[J].经济地理, 2014,34(12):6977.

[17]方创琳,王岩.中国城市脆弱性的综合测度与空间分异特征[J].地理学报, 2015,70(2):234247.

[18]袁海红,牛方曲,高晓路.城市经济脆弱性模拟评估系统的构建及其应用[J].地理学报, 2015,70(2):271282.

[19]苏飞,张平宇.基于集对分析的大庆市经济系统脆弱性评价[J].地理学报, 2010,65(4):454464.

[20]孙平军,修春亮.基于PSE模型的矿业城市经济发展脆弱性研究[J].地理研究, 2011,30(2):301310.

[21]李鹤,张平宇.东北地区矿业城市社会就业脆弱性分析[J].地理研究, 2009,28(3):751760.

[22]谢盼,王仰麟,刘焱序,等.基于社会脆弱性的中国高温灾害人群健康风险评价[J].地理学报, 2015,70(7):10411051.

[23]苏飞,张平宇.阜新市社会系统脆弱性评价[J].资源与产业, 2008,10(4):15.

[24]孙平军,修春亮,王忠芝.基于PSE模型的矿业城市生态脆弱性的变化研究——以辽宁阜新为例[J].经济地理, 2010,30(8):13541359.

[25]张晓瑞,贺岩丹,方创琳,等.城市生态环境脆弱性的测度分区与调控[J].中国环境科学, 2015,35(7):22002208.

[26]陈晓红,万鲁河.城市化与生态环境耦合的脆弱性与协调性作用机制研究[J].地理科学, 2013,33(12):14501457.

[27]张晓瑞,程龙,王振波.城市脆弱性动态演变的模拟预测研究[J].中国人口·资源与环境, 2015,25(10):95102.

[28]赵国杰,张炜熙. 区域经济社会脆弱性研究——以河北省为例[J]. 上海经济研究, 2006,(1):6569.

[29]程钰,任建兰,徐成龙.资源衰退型城市人地系统脆弱性评估——以山东枣庄市为例[J].经济地理, 2015,35(3):8793.

[30]吴绍洪,戴尔阜,黄玫,等. 21世纪未来气候变化情景(B2)下我国生态系统的脆弱性研究[J]. 科学通报, 2007,52(7):811817.

[31]刘毅,黄建毅,马丽. 基于DEA模型的我国自然灾害区域脆弱性评价[J]. 地理研究, 2010,29(7):11531162.