山地县域聚落生态位分布特征及其与地形因子的关系

2017-03-14刘延国

刘延国

摘要为探究少数民族山区不同地形因子对聚落生态位分布空间格局的影响,以岷江上游少数民族山区为例,基于DEM和遥感影像及GIS技术,研究了山地县域聚落生态位在不同地形因子上的分布特征,结合6个景观指数的计算,定性和定量分析了聚落生态位格局与地形因子的相关性.结果表明:聚落生态位总面积较小,仅占区域面积的3.98%,单个面积也较小,平均仅为0.61 km2,分布存在明显的垂直梯度特征,且集中分布于15~35°之间的缓斜坡及斜坡,45~135°与225~315°的半阳坡以及135~225°的阳坡面上;景观格局指数也显示出聚落生态位分布随地形变化的梯度特征.由此可见,高程、坡度和坡向这三类地形因子对山地聚落生态位的大小、形状和空间分布起着重要的影响作用.

关键词生态位;山地聚落;地形;景观格局;岷江上游

中图分类号K90; P94文献标识码A文章编号10002537(2017)01001709

山区聚落作为山区群众生存与生活的基本空间组织单元,是人类与周围地质、地貌、大气、水体、土壤和植被等环境要素之间交流的平台,其生态位反映聚落在山地垂直方向上所处的空间位置及人类生活所能利用的资源空间[13],也是长期以来山区群众利用自然资源和适应自然环境的智慧结晶与外在表现形式,蕴含了丰富的生态和地理信息.山区(地)作为以地形为主导的复杂生态系统,其土地利用景观垂直变化梯度大约是水平变异梯度的1000倍[46],是影响局部地区土地利用变化最直接和最关键的因素,在一定程度上决定着土地的利用类型[714].地形因子作为山区土地利用格局分布的重要影响因素,其变化直接影响到地面的物质流动与能量转化,对人类活动的限制性和对不同地类空间分布的自然选择性,使不同地类及聚落在地形梯度上的分布呈现出规律变化特征[6,10].数字高程模型(DEM)作为研究空间变化的基础数据,蕴含着大量的地形结构和特征信息[4,5,15].基于DEM和遥感影像及GIS技术,通过提取高质量的高程、坡度和坡向等地形因子信息,定量研究山地县域聚落生态位在不同地形因子上的分布特征,可以进一步厘清山区聚落生态位的分布格局特征,为山区聚落优化布局提供依据.同时,鉴于山区多是贫困集中区的特点[16,17],而聚落作为贫困的直接载体,其研究结果对理解区域贫困及开展减贫策略的制定也有重要意义.

1区域概况及数据来源

1.1区域概况

岷江上游地处四川盆地丘陵山地向川西北高原的过渡地带,地质构造复杂,断裂发育,新构造运动隆升强烈,是青藏高原东麓自然地理环境的典型代表.地理位置介于31°26′~33°16′N和102°59′~104°14′E之间,地势由西北向东南降低,地表切割由北向南加剧,属于中深切割地形,平均高差在1 000 m以上,中、高、低山所占比例相差悬殊全国罕见,且该区域具有水平地带性和垂直地带性的双重气候特征,并在局地焚风效应的影响下,干旱河谷

的隐域性分异现象明显.岷江上游行政区划隶属于四川省阿坝藏族羌族自治州,其范围大致与汶川、理縣、茂县、黑水及松潘五县的行政界线相一致,面积2.24万km2,人口39.2万人,农业人口占75%以上,少数民族占总人口的89%以上,是四川省内藏族、羌族和回族聚落的集中分布区,我国主要的羌族聚居区.在藏—羌—汉—回多元民族交融的发展进程中,形成了我国西南地区一条重要的民族廊道以及自然景观带.岷江上游地区在多源文化背景下,长期以来的人类生计活动对山地生态环境的持续干扰,加上活跃地震带的叠加影响,使其成为长江上游典型的生态环境脆弱区,川西农牧民贫困连片集中区(4个省级贫困县,1个国家级贫困县黑水县),该区一直是扶贫开发关注的重点区域,也是学术研究的热点区[1820].

1.2数据来源

本研究采用的遥感数据包括3个方面:(1)SPOT5(2009~2010年,2.5 m全色和10 m多光谱波段)影像数据,成像传感器均HRG2,数据格式均为GEOTIFF,产品级别均为1 A;(2)数字高程模型(DEM);(3)Google Earth三维立体影像及在线免费数据.采用田野调查、3S技术相结合的方法,开展对岷江上游的聚落生态位的定量信息提取.

2数据处理与研究方法

2.1数据处理

2.1.1遥感影像预处理采用ERDAS IMAGINE 9.2对SPOT遥感影像进行几何校正及分辨率融合.以实地采取的控制点为地理参考,通过Google Earth三维立体影像对多光谱和全色波段数据进行校正,实现多光谱和全色波段数据的融合.

2.1.2聚落生态位信息提取聚落生态位是以聚落为中心,占有一定地理空间的实体范围,包含房屋建筑、农田、经济林地、部分斜坡草地以及道路等要素的人工—自然综合体,故以融合影像为数据源,辅助区域Google Earth影像,在ArcGIS 10.2中采用目视解译法提取岷江上游山区聚落生态位空间信息.

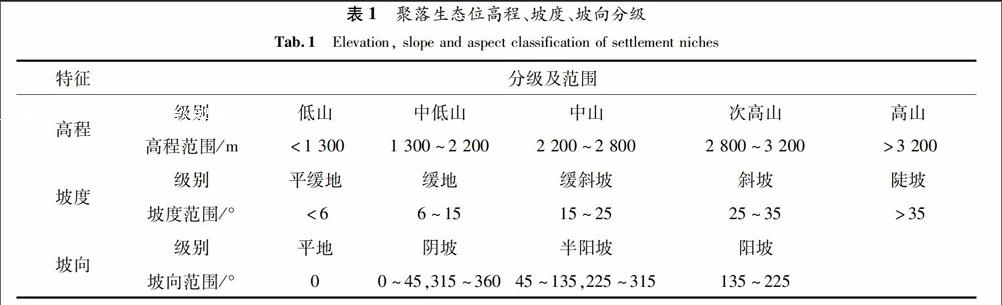

2.1.3基于DEM的高程、坡度和坡向分级利用DEM 数据,采用ArcGIS中的Spatial Analyst模块下的表面分析分别提取高程、坡度和坡向信息.高程是影响土地利用方式的重要环境因子,随着高程的增加,大气湿度、温度都会发生明显的变化,导致土地的利用方式随高程的变化发生一定的变化.坡度对土地利用有着重要的影响:小于6°的坡地,可以作为农用旱地或牧草地;大于6°的坡地,易产生强烈的侵蚀,需修筑梯田或采用水保耕作法等水保措施;25°是退耕还林还牧界限;沟坡地的地面坡度大部分在35°以上,该类土地应以种草造林为主要利用方式,以保护边坡的稳定性,防止崩塌、错落等重力侵蚀发生;45°是植树造林的上限[15].坡向表征了地面任何一点高程值改变量的最大变化方向.为了便于对聚落生态位在不同地形因子上进行特征分析,结合相关研究成果及研究区实际[2,3,15,21],对聚落生态位高程、坡度、坡向分级如表1.

2.2研究方法

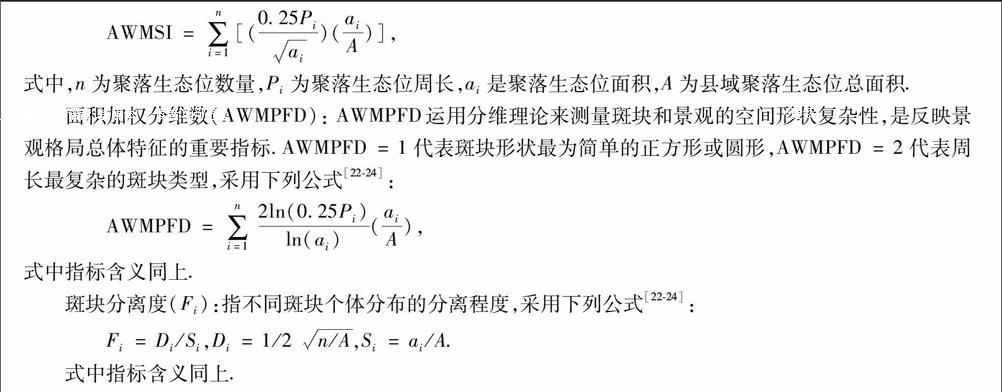

景观指数是指能够高度概括景观格局信息,反映结构组成和空间配置等方面特征的简单定量指标[2224].根据研究需要,分别从斑块水平、类型水平和景观水平3个层次,选取斑块数量、斑块密度、斑块平均面积、面积加权形状指数、面积加权分维数、斑块分离度指数,研究聚落生态位景观格局状况.以提取到的聚落生态位信息为数据源,在ArcGIS 10.2中将提取到的聚落生态位矢量数据栅格化,用于在Fragstats 4.2中进行景观指数的计算,辅助SPSS 13.0进行统计分析.

式中,n为聚落生态位数量,Pi为聚落生态位周长,ai是聚落生态位面积,A为县域聚落生态位总面积.

面积加权分维数(AWMPFD): AWMPFD运用分维理论来测量斑块和景观的空间形状复杂性,是反映景观格局总体特征的重要指标.AWMPFD=1代表斑块形状最为简单的正方形或圆形,AWMPFD=2代表周长最复杂的斑块类型,

采用下列公式[2224]:

3结果与分析

通过ArcGIS 10.2对岷江上游山区聚落生态位的提取结果(表2)显示,聚落生态位总计1 667个,区域总体聚落生态位占区域总面积比例都较小,最小的理县仅占209%,一定程度上反映山区适宜的聚落生态位面积区域较小;汶川平均海拔最低,松潘处在高原面上,平均海拔最高,区域垂直分异特征明显,随着区域平均海拔的升高,聚落生态位密度变小,平均面积呈增大趋势,汶川最小,松潘平均最大超过113公顷,说明高海拔区域聚落需要更大的资源空间以维持其生计.

3.1聚落生态位在不同地形上的分布特征

3.1.1在不同海拔梯度上的分布特征将DEM和聚落生态位叠加,统计聚落生态位在不同海拔梯度上的分布,结果如表3所示.

随着海拔的升高,聚落生态位面积逐步增大;汶川县聚落生态位整体分布海拔最低,松潘县聚落生态位整体分布海拔最高,且海拔3 200 m以上聚落生态位面积占25%以上,属典型的高山聚落;汶川、理县、茂县及黑水县,聚落大都分布在1 300~2 800 m之间,处在河谷暖温带半干旱气候(2 000 m以下)、温带半干旱河谷气候(2 000~2 500 m)以及山地寒温带气候(2 500~3 000 m)带上;松潘县聚落主要分布在2 800~3 200 m之间,处于山地亚寒带气候(3 000~4 000 m)带上.

3.1.2聚落生态位在不同坡度上的分布特征将坡度和聚落生态位叠加,统计聚落生态位在坡度上的分布,结果如表4.

(1)岷江上游聚落生态位集中分布于15°~35°之间的缓斜坡及斜坡山地上,分布数量最多,面积占比最大;聚落生态位平均面积随坡度的升高逐渐降低,说明坡度高的山地很难找到合适的生态位,平均周长随着坡度升高也降低,形状趋于简单;松潘县处在高原台面上,15°以下缓地分布聚落面积占40%以上,汶川、理县、茂县及黑水15°以下缓地分布都在10%左右.

(2)<6°的平缓地上,松潘县聚落生态位面积最大,平均面积最大,高于茂县,最低的为黑水县在2%以下;6°~15°的缓地上,松潘县聚落生态位占据明顯优势,面积占比接近25%,其次为汶川,最低的为茂县、黑水都在9%左右;15°~25°的缓斜坡上,汶川、茂县及黑水的面积超过30%,其中茂县数量占比超过30%,最少的理县数量超过20%;25°~35°的斜坡上,汶川、理县、茂县及黑水的聚落生态位分布面积最大,其中黑水面积占比超过40%,数量超过37%,除松潘以外数量比例都接近30%;>35°以上的斜坡上,平均面积都较小,其中汶川聚落生态位分布数量最多,其次是黑水,松潘最少,理县面积占比及数量占比都最高,分别为2719%及34.51%.

3.1.3聚落生态位在不向坡向上的分布特征将坡向和聚落生态位叠加,统计聚落生态位在坡向上的分布,结果如表5.

(1)岷江上游聚落生态位主要分布于45°~135°和225°~315°以及135°~225°之间半阳坡及阳坡山地上,半阳坡山地分布最为集中,且聚落生态位平均面积较小;阴坡聚落生态位也占据一定比例,汶川、理县、茂县总面积占比超过20%,最高的理县达32%,平均面积也较大.

(2)0°~45°和315°~360°的阴坡上,汶川县数量分布最多达116个,面积占比最高的为理县,松潘县数量及面积占比都最少;45°~135°和225°~315°的半阳坡上,聚落分布最多,最高的松潘超过58%,最少的理县也超过44%,面积占比也都在40%以上;135°~225°的阳坡上,黑水与松潘占明显优势,最小的汶川面积占比也超过22%.

3.2不同地形因子聚落生态位景观格局指数特征

3.2.1总体景观格局特征岷江上游聚落生态位总体景观格局计算结果如表6,岷江上游山区聚落生态位占国土面积比例都较小,平均仅为3.98%,单个聚落生态位的面积也较小,最大的仅为1.14 km2;随着区域整体平均海拔的升高,聚落生态位密度变小,平均面积变大,高寒区域受作物生长季节及产出的限制[18,20,25],要满足生产生活需要的作物产出,目前只有通过扩大作物种植面积来取得,因此聚落生态位面积低海拔区域大.总体而言整个岷江上游地区聚落聚集度明显,随着区域平均海拔的升高,聚落区域集中分布,且形状趋于不规则,说明高海拔区域聚落生态位处于自然状态.

3.2.2不同海拔梯度上聚落生态位集中分布区景观格局特征不同海拔梯度岷江上游聚落生态位集中分布景观格局特征如表7.

(1)随着海拔梯度的升高,聚落生态位密度逐渐降低,分离度指数逐渐变小,在一定程度上说明高海拔聚落集中趋势明显,符合便于劳动互助与交往等方面的社会性需要特征,聚落面积逐渐变大,且形状趋于不规则.

(2)1 300~2 200 m海拔区间,理县聚落生态位比汶川更聚集,且面积更小,形状更复杂;2 200~2 800 m海拔区间,高原面上的松潘聚落生态更集中,面积更大,形状也比汶川、理县、茂县更为复杂;2 800~3 200 m海拔区间,松潘县聚落生态位更复杂也更集中,其中黑水县在此区段生态位密度最大.

(3)低海拔区域的汶川而言,随着海拔梯度升高,聚落生态位形状趋于复杂,而高原面上的松潘聚落形状指数逐渐减小,形状趋于简单.

3.2.3不同坡度聚落生态位集中分布区景观格局特征不同坡度岷江上游聚落生态位集中分布景观格局特征如表8所示.

(1)随着坡度的升高,聚落生态位密度逐渐升高,集中趋势明显,且形状趋于不规则.

(2)6°~15°区间段,低海拔区域的汶川比高原面上的松潘更集聚,密度更大,且形状更规则,说明汶川聚落生态位在缓地上的人为干预程度高;15°~25°的缓斜坡上,茂县聚落生态位形状最复杂,集聚程度而言,汶川最为集中,松潘较松散,密度而言,高原面上的松潘依然最小;25°~35°的斜坡上,汶川、茂县及黑水县聚落生态位数量分布较多,且比理县及松潘县要松散;茂县聚落生态位形状最复杂;>35°的斜坡上,依然分布有数量较多聚落,除松潘高原面上,其余4县域聚落生态位密度大,面积小,形状比低坡度聚落生态位复杂.

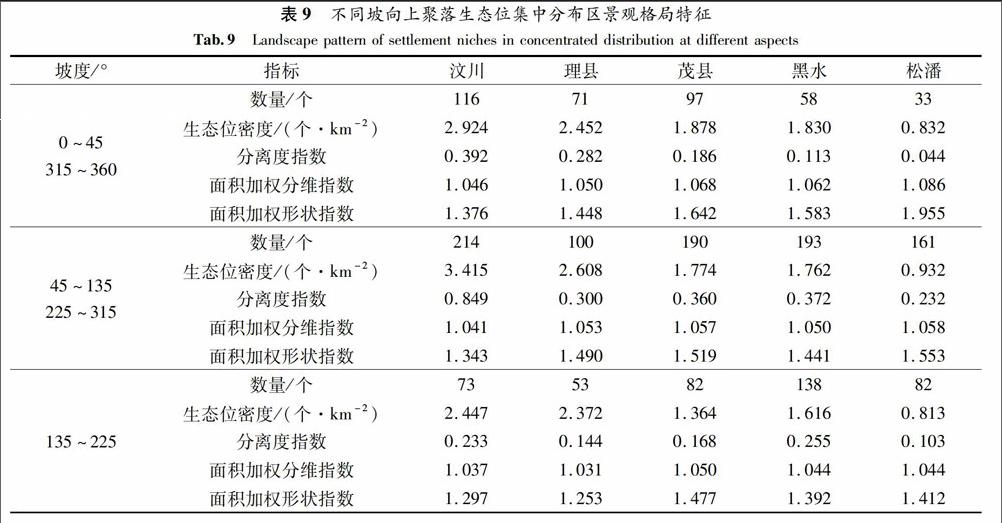

3.2.4不同坡向聚落生态位集中分布区景观格局特征不同坡向上岷江上游聚落生态位集中分布景观格局特征如表9所示.

(1)聚落生態位在半阳坡分布最多,密度最大,聚落形状从阴坡到半阳坡及阳坡逐渐趋于简单,从平均低海拔的汶川到高原面上的松潘,集中趋势明显.

(2)0°~45°及315°~360°的阴坡上,汶川分布聚落最多,密度最大,松潘最少,且形状最复杂,茂县聚落生态位形状也比较复杂;45°~135°及 225°~315°的半阳坡上,聚落生态位分布最多,密度最大,形状较阴坡简单;135°~225°的阳坡上,集聚度明显,形状较半阳坡简单,从另外一个角度说明山区阳坡适宜生态位面积较小,半阳坡为山区聚落的适宜生态位.

3.3结果分析

从聚落生态位在不同地形上的分布特征来看,具有明显的海拔梯度特征,随着海拔梯度升高,聚落数量减小,面积逐渐增大,不论在哪一个海拔区间,聚落生态位多选择在坡度较平缓的半阳坡及阳坡区域,这与岷江上游的山地特征及特殊的气候特征相吻合,也是少数民族群众在首先满足基本的生存需要前提下,提高生产效率与及生活便捷水平的必然选择;从聚落生态位景观格局指数特征来看,基本与不同地形上的分布特征相一致,聚落生态位密度逐渐降低,分离度指数逐渐变小,符合便于劳动互助与交往等方面的社会性需要特征,聚落生态位形状趋于不规则,主要是高海拔区域,受作物生长季节及产出的限制[18,20,25],要足够的满足生产生活需要的作物产出,目前只有通过扩大作物种植面积来取得,因受地域空间限制程度较小,生态位更多处于自然状态,形状更不规则.

综上,岷江上游山区聚落生态位分布及其空间格局特征是长期以来少数民族群众利用自然资源和适应自然环境的产物,是其智慧的结晶与外在表现形式,但由于不合理的人类生计活动及活跃地震带的影响,岷江上游也成为长江上游典型的生态环境脆弱区和川西农牧民贫困连片集中区,到2020年实现区域全部脱贫,是四川省及国家的现实要求与战略目标,本文的研究结论也能从一个侧面为区域精准扶贫策略的制定提供一定参考.

参考文献:

[1]MACKENZIE A, BALL A S, VIRDEE S R. Ecology[M]. Beijing: Science Press, 2007.

[2]马旭,王青,丁明涛,等.岷江上游山区聚落生态位及其模型[J].生态与农村环境学报, 2012,28(5):574578.

[3]王青,石敏球,郭亚琳,等.岷江上游山区聚落生态位垂直分异研究[J].地理学报, 2013,68(11):15601567.

[4]LAURE W. Human development and environment in the Andes: A geoecological overview[J]. Mount Res Devel, 1993,13(2):157166.

[5]KRNER C. The use of “altitude” in ecological research[J]. Trends Ecol Evol, 2007,22(11):569574.

[6]哈凯,丁庆龙,门明新,等.山地丘陵区土地利用分布及其与地形因子关系—以河北省怀来县为例[J].地理研究, 2015,34(5):909921.

[7]乔青,高吉喜,王维.川滇农牧交错区地形特征对土地利用空间格局的影响[J].长江流域资源与环境, 2009,18(9):812818.

[8]孙然好,陈利顶,张百平,等.山地景观垂直分异研究进展[J].应用生态学报, 2009,20(7):16171624.

[9]黄海洋,杨庆媛,王成.基于DEM的土地利用类型与地形因子关系研究:以重庆市酉阳县麻旺镇为例[J].西南大学学报(自然科学版), 2009,31(4):159164.

[10]梁发超,刘黎明.基于地形梯度的土地利用类型分布特征分析:以湖南省浏阳市为例[J].资源科学, 2010, 32(11):21382144.

[11]张锦明,游雄.地形起伏度最佳分析区域研究[J].测绘科学技术学报, 2011,28(5):369373.

[12]郭洪峰, 许月卿, 吴艳芳. 基于地形梯度的土地利用格局与时空变化分析: 以北京市平谷区为例[J]. 经济地理, 2013,33(1):160166.

[13]李丹,刘丹丹,赵金祥.基于DEM的山区土地利用变化分析[J].水土保持研究, 2014,21(1):6670.

[14]国巧真,宁晓平,王志恒,等.地形地貌对半山区土地利用动态变化影响分析——以天津市蓟县为例[J].国土资源遥感, 2015,27(1):153159.

[15]赵玲,吴良林,莫建飞.基于DEM的桂西北土地利用与地形关系特征分析[J].地理空间信息, 2011,9(1):103105.

[16]陈全功,程蹊.少数民族山区长期贫困与发展型减贫政策研究[M].北京:科学出版社, 2014.

[17]国家统计局住户调查办公室.中国农村贫困监测报告2011[M].北京:中国统计出版社, 2011.

[18]陈国阶,涂建军,樊宏,等. 岷江上游生态建设的理论与实践[M]. 重庆:西南师范大学出版社, 2006.

[19]刘邵权. 农村聚落生态研究: 理论与实践[M]. 北京: 中国环境科学出版社, 2006.

[20]印开蒲.百年追寻:见证中国西部环境变迁[M]. 北京:中国大百科全书出版社, 2010.

[21]范建容,张子瑜,李立华.四川省山地类型界定与山区类型划分[J].地理研究, 2015,34(1):6573.

[22]王宗明, 陈铭, 宋开山. 三江平原别拉洪河流域湿地农田化过程中湿地——农田景观梯度时空特征分析[J]. 水土保持学报, 2008,22(1):194198.

[23]齐伟,曲衍波,刘洪义,等.区域代表性景观格局指数筛选与土地利用分区[J].中国土地科学, 2009,23(1):3337.

[24]郑新奇,付梅臣.景观格局空间分析技术及其应用[M].北京:科学出版社, 2010.

[25]阿坝州人民政府. 阿坝州年鉴[M]. 成都: 巴蜀书社, 2014.