脑卒中偏瘫患者在坐位躯干旋转时躯干肌群表面肌电信号特征研究

2017-03-13关晨霞郭钢花郭小伟李哲郝道剑李晓丽

关晨霞,郭钢花,郭小伟,李哲,郝道剑,李晓丽

躯干的旋转运动是日常生活中常见的一种运动方式,在偏瘫患者的早期常常可以看到躯干控制能力较差,在康复的后期恢复过程中经常可以看到由于躯干肌力量下降,瘫痪侧躯干肌张力异常、运动模式异常、肌群间协调异常等造成两侧躯干肌不平衡而形成躯干异常姿势,进而对步行能力、平衡以及四肢的运动控制等产生不利影响,严重影响患者的恢复。在躯干的运动中发挥作用的肌群主要有[1-2]:背阔肌、腹内斜肌、腹外斜肌、腹直肌、腹横肌、竖脊肌、多裂肌、腰大肌、腰方肌等。本研究对正常人及脑卒中偏瘫患者在左旋及右旋运动过程中躯干浅表肌群的表面肌电信号特征进行分析,借以揭示其躯干肌受损的可能机制及临床意义。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选择2015年3月~2016年3月在郑州大学第五附属医院住院的脑卒中偏瘫患者17例作为脑卒中组。纳入标准:符合全国第四届脑血管疾病会议修订的诊断标准[3]。经颅脑CT或MRI证实,病情稳定,均有一侧肢体瘫痪;初次发病;年龄30~65岁;病程≤3个月,无认知功能障碍,简易精神状态检查(Mini Mental State Examination,MMSE)评分20分以上[4],能够配合指令,完成动作;根据三级平衡检测法达到坐位平衡I级及以上[4];自愿参加研究。另外选择16例健康志愿者作为正常组,年龄30~65岁,排除腰椎间盘突出症等影响腰部肌群肌肉功能及引起疼痛的病症。所有受试者入组前均签署知情同意书。脑卒中组:男11例,女6例;脑出血7例,脑梗死10例;左侧偏瘫8例,右侧9例;病程(36.66±7.81)d;身高(165.43±5.29)cm;体质量(62.12±7.73)kg;BMI指数(23.61±4.06)。正常组:男10例,女6例;身高(167.52±7.29)cm;体质量(67.12±9.58)kg;BMI指数(24.59±3.98)。2组一般资料无统计学差异。

1.2 方法 被研究者测试体位及动作:用固定带将受试者双侧大腿固定在无靠背椅子上,背朝肌电仪屏幕,双手交握放于膝上。共需做2组动作:①受试者从直立坐位至垂直向左旋转45°处;②受试者从直立坐位至垂直向右旋转45°处。受试者在肌电图室内,利用空调装置,统一将室温控制在25℃左右,空气湿度70%~80%,先用75%酒精棉球擦拭并清洁电极放置部位皮肤,以减小皮肤与电极间阻抗,在电极片上涂导电膏,以降低电阻,表面电极选用一次性使用心电电极,导电区直径6mm,放置在肌腹最隆起处,两片电极圆心连线与肌束走向平行。腹直肌的信号收集点为脐旁左右2cm;胸段竖脊肌的收集点为T10棘突左右2cm;腰段竖脊肌的收集点为L3棘突左右2cm;腹内斜肌信号收集点为髂前上棘与耻骨联合中点上2cm;腹外斜肌收集点是脐旁10cm;背阔肌收集点为过肩胛下角垂直线与T10棘突水平的连线之交点。采用加拿大的Flex Comp表面肌电分析系统,分别记录受试者在向左旋转45°、向右旋转45°时的肌电信号值。先观察肌电信号基线平稳3~5s后,嘱受试者执行相应动作,到达受试体位后保持3s,各个动作重复3次,并持续记录表面肌电信号,至动作测试完成,基线回归平稳时为止。利用Bio Neuro Infiniti信号处理软件进行信号频谱分析处理,截取表面肌电信号,提取时域指标:均方根振幅(Root Mean Square,RMS)作为观察指标。为了便于比较统计2组患者间的数据,设定正常组左侧与脑卒中组的偏瘫侧做对比,正常组的右侧与脑卒中组的非瘫痪侧做对比。

2 结果

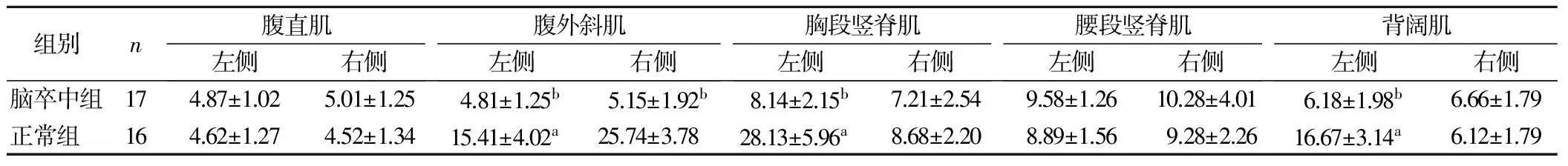

2.1 2组坐位躯干左旋(脑卒中组向偏瘫侧旋转)45°时躯干肌群RMS值比较 正常组在坐位躯干左旋45°时左、右两侧腹直肌、腰段竖脊肌的RMS值差异无统计学意义,右侧腹外斜肌RMS值明显大于左侧(P<0.01),左侧胸段竖脊肌、背阔肌的RMS值明显大于右侧(P<0.01)。脑卒中组在坐位躯干向偏瘫侧旋转45°时双侧腹直肌、腰段竖脊肌及腹外斜肌的RMS值无显著性差异,瘫痪侧胸段竖脊肌、背阔肌的RMS值和非瘫痪侧比较亦无显著性差异;脑卒中组偏瘫侧与正常组左侧腹直肌、腰段竖脊肌的RMS值比较差异无统计学意义,脑卒中患者偏瘫侧腹外斜肌、胸段竖脊肌和背阔肌的RMS值明显低于正常组左侧(P<0.01),脑卒中患者非瘫痪侧腹外斜肌的RMS值明显低于正常组右侧(P<0.01),脑卒中患者非瘫痪侧腹直肌、胸段竖脊肌、腰段竖脊肌和背阔肌的RMS值与正常组右侧比较,差异无统计学意义。见表1。

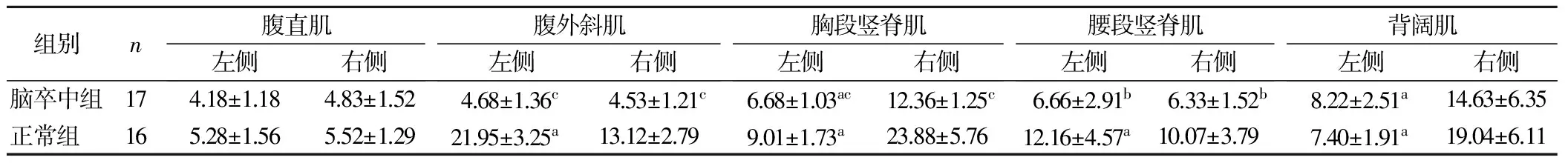

2.2 2组受试者坐位躯干右旋(脑卒中组向非瘫痪侧旋转)45°时躯干肌群RMS值比较 正常组在坐位躯干右旋45°时左、右两侧腹直肌、腰段竖脊肌的RMS值无显著性差异,左侧腹外斜肌RMS值明显大于右侧(P<0.01),右侧胸段竖脊肌、背阔肌的RMS值大于左侧(P<0.01)。脑卒中患者在坐位躯干向非偏瘫侧旋转45°时双侧腹直肌、腰段竖脊 肌 及 腹 外 斜 肌 的RMS值差异无统计学意义,瘫痪侧胸段竖脊肌、背阔肌的RMS值小于非瘫痪侧(P<0.01);脑卒中患者偏瘫侧腹直肌和背阔肌的RMS值与正常组左侧比较差异无统计学意义,偏瘫侧腹外斜肌、胸段及腰段竖脊肌的RMS值小于正常组左侧(P<0.01),偏瘫侧腰段竖脊肌的RMS值小于正常组左侧(P<0.05),脑卒中患者非瘫痪侧腹外斜肌、胸段及腰段竖脊肌的RMS值小于正常组右侧(P<0.01),脑卒中患者非瘫痪侧腹直肌和背阔肌的RMS值与正常组右侧比较差异无统计学意义。见表2。

组别n腹直肌左侧右侧腹外斜肌左侧右侧胸段竖脊肌左侧右侧腰段竖脊肌左侧右侧背阔肌左侧右侧脑卒中组174.87±1.025.01±1.254.81±1.25b5.15±1.92b8.14±2.15b7.21±2.549.58±1.2610.28±4.016.18±1.98b6.66±1.79正常组 164.62±1.274.52±1.3415.41±4.02a25.74±3.7828.13±5.96a8.68±2.208.89±1.569.28±2.2616.67±3.14a6.12±1.79

与组内对侧比较,aP<0.01;与正常组同侧比较,bP<0.01

注:左侧对应脑卒中组的偏瘫侧,右侧对应脑卒中组的非偏瘫侧

组别n腹直肌左侧右侧腹外斜肌左侧右侧胸段竖脊肌左侧右侧腰段竖脊肌左侧右侧背阔肌左侧右侧脑卒中组174.18±1.184.83±1.524.68±1.36c4.53±1.21c6.68±1.03ac12.36±1.25c6.66±2.91b6.33±1.52b8.22±2.51a14.63±6.35正常组 165.28±1.565.52±1.2921.95±3.25a13.12±2.799.01±1.73a23.88±5.7612.16±4.57a10.07±3.797.40±1.91a19.04±6.11

与组内对侧比较,aP<0.01;与正常组同侧比较,bP<0.05,cP<0.01

注:左侧对应脑卒中组的偏瘫侧,右侧对应脑卒中组的非偏瘫侧

3 讨论

偏瘫患者早期和恢复期均会出现由于躯干控制差而引发的一系列问题,脑卒中后躯干控制对其肢体的灵活性、平衡协调能力、步行能力及日常生活能力都有着密切的联系,躯干控制是脑卒中功能恢复的前提[5]。对脑卒中偏瘫患者的躯干控制能力进行准确客观的评估是提高其躯干控制训练的关键,表面肌电图作为一种无创性的检查技术,已逐渐成为神经肌肉功能障碍检测与评价的一种重要手段和方法,RMS是一段时间内瞬间肌电图振幅平方平均的平方根,是放电有效值,取决于肌肉负荷性因素和肌肉本身的生理、生化之间的内在联系,RMS较常用于表面肌电图(Surface Electromyography, SEMG)的定量分析,较少假象干扰[6],在一定程度上可反映出肌肉活动时运动单位激活的数量、每个运动单位的放电大小、参与活动的运动单位类型以及同步化程度[7],本研究选用RMS作为反映躯干肌肌电活动的指标。

研究发现腹直肌、竖脊肌在等轴躯干旋转中主要用于维持躯干的稳定性[8-10]。本研究中正常人腹直肌与腰段竖脊肌在旋转过程中双侧基本对称,未出现交叉性,胸段竖脊肌在旋转过程中出现了双侧交叉性,综合表1、表2可以看出在旋转动作中同侧胸段竖脊肌RMS值明显高于对侧。背阔肌为全身最大的扁肌,位于背的下半部及胸的后外侧,以腱膜起自下6个胸椎的棘突、全部腰椎的棘突、骶正中嵴及髂嵴后部等处,肌束向外上方集中,以扁腱止于肱骨小结节嵴;国外研究表明单侧背阔肌做向心收缩时,可使躯干向同侧旋转,故背阔肌在旋转中对其他旋转肌起协同作用,背阔肌的最大活动出现在躯干等轴旋转时[8-10],本研究结果也证实了这点,背阔肌参与了旋转动作。腹外斜肌参与构成腹壁的浅层肌肉,研究表明腹外斜肌在旋转中起作用[10-13],同时可增加腰椎稳定性,本研究中也显示正常人在旋转动作中腹外斜肌出现了双侧交叉性。

综上所述,对侧腹外斜肌、同侧背阔肌、同侧胸段竖脊肌均参与了旋转动作,但本研究中发现脑卒中偏瘫患者这3组肌群在旋转动作中均未出现明显的交叉性,尤其是腹外斜肌在向两侧旋转时均未出现明显的肌电信号变化,偏瘫患者在向瘫痪侧旋转时脑卒中患者偏瘫侧(即转向侧)腹外斜肌、胸段竖脊肌和背阔肌的RMS值低于正常组左侧(即转向侧),向非瘫痪侧旋转时瘫痪侧(即对侧)腹外斜肌、腹外斜肌、胸段竖脊肌的RMS值低于正常组左侧(即对侧),在旋转动作中,偏瘫患者非瘫痪侧的腹外斜肌的RMS值也低于正常组的相应侧腹外斜肌,提示脑卒中偏瘫患者的腹外斜肌、胸段竖脊肌、背阔肌均存在功能损害,尤其是腹外斜肌非瘫痪侧也出现了明显的损害,将严重影响患者的躯干控制能力。本研究的不足之处:受表面肌电图的限制,影响躯干控制的深层肌群电生理变化未能在本研究中揭示。

[1] 洪秀娟, 徐于均, 蔡忠宪, 等主译. 肌肉骨骼系统肌动学复健医学基础[M]. 第2版. 台北: 台湾爱思维尔有限公司, 2013: 283-298.

[2] 李世昌. 运动解剖学[M]. 北京: 高等教育出版社, 2006: 160-170.

[3] 中华神经科学会. 中华神经外科学会各类脑血管疾病分类诊断要点[J]. 中华神经科杂志, 1996, 29(6): 379-379.

[4] 黄晓琳, 燕铁斌. 康复医学[M]. 第5版. 北京: 人民卫生出版社, 2013: 76-77, 153-153.

[5] 刘珏, 朱玉连. 躯干控制: 脑卒中功能恢复的前提[J]. 中国康复, 2013, 28(3): 205-209.

[6] 徐嘉, 谢利. 表面肌电图对卒中病人患侧下肢肌张力评价的研究[J]. 中国伤残医学, 2012, 20(2): 5-7.

[7] 李建华. 表面肌电图的康复临床评估应用进展[J]. 实用医院临床杂志, 2014, 11(5): 4-6.

[8] Ng JK, Kippers V, Pamianpour M, et al. EMG activity normalization for trunkmuscles in subj ects with and without back pain[J]. Med Sci Spots Exerc, 2002, 34(7): 1082-1086.

[9] Paton ME, Brown JM. Functional differentiation within latissimus dorsi[J]. Electromyogr Clin Neurophysiol, 1995, 35(5): 301-309.

[10] Ng JK, Parnianpour M, Richardson CA, et al. Functional roles of abdominal and back muscles during isometric axial rotation of the trunk[J]. J Orthop Res, 2001, 19(3): 463-471.

[11] Pope MH, DeVocht JW. The clinical relevance of biomechanics[J]. Neurol Clin, 1999, 17(1): 17-41.

[12] Davis KG, Marras WS. The effects of motion on trunk biomechanics[J]. Clin Biomech(Bristol,Avon), 2000, 15(10): 703-717.

[13] Gardner Morse M, Stokes l. The effects of abdominal muscle coactivation on lumbar spine stability[J]. Spine, 1998, 23(17): 186-192.