论典籍注释发生的根本原因

2017-02-05丁俊苗

丁俊苗

(湖南师范大学文学院,湖南长沙410081)

论典籍注释发生的根本原因

丁俊苗

(湖南师范大学文学院,湖南长沙410081)

研究典籍注释,构建注释理论体系,首要问题是要明确注释发生的根本原因,只有抓住根本原因,才能准确把握注释的规律,由本而末,建立起科学的注释学,提高注释的自觉性及其价值。典籍注释发生的根本原因,一是时间性:时间性是注释发生的客观原因,造就了注释的空间、决定了注释的方向,是注释发生的基因,使注释可能发生;二是时代性:时代性是注释发生的主观原因,提供了注释的发生条件、决定了注释的价值存在,是典籍注释发生的环境,决定注释是否发生。典籍注释发生根本原因的提出,对于充分认识注释的性质、促进注释学研究有重要意义。

典籍;注释学;时间性;时代性

引言

在历史的长河中,历代贤哲创造了大量优秀的典籍,与典籍相伴而行的是后代注家对典籍的不断注释,一部《十三经注疏》就是其中杰出的代表。“注释是为古书(包括旧注)作解释”[1]1,注释的内容广泛,类型繁多,名称有“传”、“注”、“笺”、“说”、“解”、“诂”、“注疏”、“笺释”等多种,注释是其统称。注释在典籍的传承、接受和经典化过程中发挥了极其重要的作用。研究典籍注释,构建注释理论体系,首要的问题是要明确为何要给典籍作注释,即注释发生的根本原因是什么。只有抓住典籍注释发生的根本原因,才能准确把握注释的规律,由本而末,逐步深入,建立起科学的注释学,从而提高注释的自觉性和注释的价值。

关于典籍注释发生原因的探讨,一般多是从语言文字或历史文化的角度分析,专门进行系统性论述的很少,陈绂《从注释对原典的超越看语言与文化的关系》一文涉及了该问题。该文先列述了先秦以来诸多典籍注释著作对原典超越的事实,然后从语言与文化的关系角度解释了注释对原典产生超越的原因。文章认为,文化对注释的深刻影响来自两方面:一是原典意义本身具有一定的历时性;二是注释者所具有的“自我遭际”在注释中所起的作用。造成这二者的文化原因是:不同时代的文化背景使原典意义生发出新的蕴涵;不同时代的文化背景造就了注释者的认知结构,整体文化及其特质的影响是决定注释对原典产生超越的根本原因之一[2]。陈绂从语言与文化的视角解释注释对原典产生超越的原因,这对于思考典籍注释发生的根本原因有很好的启示意义。但从本文的立意角度看,陈先生的论述也留下了需要进一步思考和解决的问题,如:原典意义为什么本身就具有一定的历时性?文化及其特质的影响是决定注释对原典产生超越的根本原因之一,那么还有其他方面的根本原因吗?这些原因之间相互关系怎样,又是如何发生作用、规定注释的性质和走向的?

注释发生的原因纷繁复杂,对其根本原因的思索,需要透过现象看本质,既需层层深入,又需层层概括。在分析了注释发生的各种原因后,我们认为,典籍注释之所以发生,前提当然是典籍的存在,但典籍的存在,不等于注释就自然发生,其深层次的最根本原因有二:一是时间性,一是时代性。时间性是注释发生的客观原因,是注释发生的内部基因,决定注释可能发生;时代性是注释发生的主观原因,体现了人的主观能动性,是典籍注释发生的社会环境,决定注释是否发生。时间性和时代性辩证统一,共同作用,使注释由可能走向为现实,获得时代价值,并不断超越原典,持续焕发典籍新的生命力。

一、典籍注释发生的时间性

时间的流逝是客观的、必然的,在时间面前,一切都会成为历史,典籍也不例外。典籍产生于特定的历史时期与情境,随着时间的流逝、社会的发展,记载典籍的语言文字本身及语言文字所记录的信息内容等,后人会逐渐陌生,理解和接受起来也会出现障碍和困难。后代人要读懂前代的典籍,就必须对典籍进行专门的注释,以克服时间的间阻,这就是典籍注释发生的根本原因之一——时间性,时间性是典籍注释发生的客观原因。

(一)时间性造就了注释的空间

典籍之所以可被注释,是因为有可被注释的空间存在,如果一切都是明确的、确定的,不需要疏通和解释,典籍也就无需注释了。清代学者戴震说:“盖士生三古后,时之相去千百年之久,视夫地之相隔千百里之远无以异。昔之妇孺闻而辄晓者,更经学大师转相讲授,而仍留疑义,则时为之也。”[3]44时间的远去,让典籍意义逐渐变得不确定,出现多元化、多义化解读结果,甚至“经学大师转相讲授,而仍留疑义”,是时间造就了注释的空间。

注释的直接对象是典籍之文本,文本产生于特定时代,并在特定时代传播,时移世易,文本产生的社会历史背景、作者的人生历程、文本的存在形态、记载文本的语言文字及语言文字所记录的信息内容等都逐渐陌生化。如中国第一部诗歌总集《诗经》,它是在什么样的时代背景下产生的,集中的每首诗的作者是谁、创作目的是什么,《诗经》文本是什么时候定型为305首的,语言是何时何地的语言,文字的形体是如何演变的,语言文字记录的信息内容是否古今一样,等等,这些都会成为《诗经》注释的重要内容。特别是其中不确定的内容,注释的空间就更大。一部《诗经》注释了二千多年,仍在注释,比如“雎鸠”究竟是一种什么样的鸟,仍在探寻。其实不仅像《诗经》这样时代、作者等不易确定和文本阐释空白比较大的诗歌文体,就是像《论语》这样时代、作者比较确定的口语语体,由于时间的原因,脱离了当初的语境,其注释的空间依然很大。如《论语》第一句“子曰:‘学而时习之,不亦说乎?’”中“时”和“习”两个词的释义,《十三经注疏》之《论语注疏》引王肃注:“时者,学者以时诵习之。”[4]1认为“时”是“以时”之义,“习”是“诵习”之义。朱熹《四书章句集注》之《论语集注》注:“习,鸟数飞也。学之不已,如鸟数飞也。……既学而又时时习之。”[5]58认为“时”是“时时”之义,“习”是如鸟数飞之“重习”之义。对此,杨伯峻《论语译注》作了颇为详细的辨析:

“时”字在周秦时候若作副词用,等于《孟子·梁惠王上》“斧斤以时入山林”的“以时”,“在一定的时候”或者“在适当的时候”的意思。王肃的《论语注》正是这样解释的。朱熹的《论语集注》把它解为“时常”,是用后代的词义解释古书。习——一般人把习解为“温习”,但在古书中,它还有“实习”、“演习”的意义,如《礼记·射义》的“习礼乐”、“习射”。《史记·孔子世家》:“孔子去曹适宋,与弟子习礼大树下。”这一“习”字,更是演习的意思。孔子所讲的功课,一般都和当时的社会生活和政治生活密切结合。像礼(包括各种仪节)、乐(音乐)、射(射箭)、御(驾车)这些,尤其非演习、实习不可。所以这“习”字以讲为实习为好。[6]1

杨注从语言社会性和发展的角度,认为“时”应该是“以时”之义,肯定了王注,批评了朱熹所释之“时时”义“是用后代之词义解释古书”。对于“习”,杨注还从社会政治生活的角度,进一步论证了“习”还有“实习”、“演习”的意义,提出了新的解释,丰富了“习”的内涵。

更重要的是,以文本为中心,社会背景、作者生平、文本形态、语言文字以及语言文字所记的信息内容几方面是相互联系的,是一个有机整体,注释时,对一方面的理解发生变化,其他方面也会随之变化,因此,注释时不仅需要对各个方面的内容进行注释,还要各方面互相寻求,使注释在整体上符合语言文字、历史文化的实际情况和客观的逻辑事理,否则就会自相矛盾,或缺乏说服力。如上述杨伯峻关于“习”的解释,如果没有足够的社会历史文化及语言文字运用等方面的证据,那样的解释就难以让人信服。再如《周南》、《召南》诸诗,经学家从儒家诗教的角度认为是歌颂“文王之化”、“后妃之德”的,因此推定其产生年代是周文王时代。对此,程俊英、蒋见元《诗经注析》提出了批评:“《二南》是西周末、东周初,即周王室东迁前后的作品。历来治《毛诗》的学者说《二南》是西周初年的诗歌,这是因为他们抱有一种偏见,认为《二南》一定是歌颂‘文王之化’、‘后妃之德’的,所以固执地要把它的产生上推到周文王的年代。这种胶柱鼓瑟的说法已为后人证明是错误的。”[7]1

(二)时间性决定了注释的方向

时间是一维的,只能由古而今、由今而未来,这就决定了注释发生的方向只能是后代注释前代,逆向溯源,以追寻文本或作者的原意为目标,尽可能恢复典籍的历史真实面貌。刘勰说:“夫缀文者情动而辞发,观文者披文以入情,沿波讨源,虽幽必显,世远莫见其面,觇文辄见其心。”[8]26这从文学创作(缀文)和赏析(观文)的角度,很好地道出了注释的逆向溯源性,要“披文以入情,沿波讨源”,以“显幽”、“见其心”。清人仇兆鳌在注释杜诗时说道:“是故注杜者必反覆沉潜,求其归宿所在,又从而句栉字比之,庶几得作者苦心于千百年之上,恍然如身历其世,面接其人,而慨乎有余悲,悄乎有余思也。”[9]序言这从历史的角度,很好地道出了注释的逆时溯源性,要“反覆沉潜”,进行历史还原,以“得作者苦心于千百年之上”,甚至是“身历其世,面接其人”。

注释的逆时、逆向溯源,本质上是一致的,都是后代注释前代,这对注释的要求是,一方面应遵循时间先后的历史规律,以典籍产生时间之前或同时的文献资料来注释典籍,如典籍注释中经常使用的征引式注释方式(如李善《文选》注对词语、典故等的注释);但另一方面,典籍注释毕竟是注者从自身所在的后代时间点来注释的,是溯源性的,因此难免会出现以后代的文献资料来注释前代的情况,如清人王琦、仇兆鳌引用《旧唐书》、《新唐书》来注释李白、杜甫的诗歌,这时就要求符合客观逻辑事理。如果违反了历史原则或逻辑事理,以今律古、以后证前,处理不好,就会出现疏误。如朱熹《诗集传》,朱子敢于突破儒家诗教观,尽去《小序》,努力还诗歌以本来面目和诗人之本意,这在《诗经》注释史上具有划时代的意义。但是由于语音的演变,《诗经》的诸多篇章在朱熹时代读起来已经不押韵了,而当时学术上尚没有科学地认识到古今语音演变的机理,因此对于应该押韵而不押韵的地方,朱熹就以“叶音”的方式注音,这就不免违背历史原则,犯了以今律古的疏误。

上述典籍注释发生的时间性原因造就了注释的空间,决定了注释的方向,使注释成为可能,但有可能并不等于注释就会自动地发生,注释的发生还要有时代环境因素的触发。更重要的是,一切历史都是当代史,“从价值论的角度来说,只有与现实的人、与人的生活实践活动相关的时间,才具有建设性、构成性的价值意义”[10]。因此,还需要以“现实的人”、“人的生活实践”为标准,来思考、分析注释的时代价值和意义。

二、典籍注释发生的时代性

时代在发展,思想文化观念不断更新,科学技术不断进步,不同时代对古代典籍的理解和价值判断是不同的,特别是思想文化观念方面,甚至还有巨大的差异。对于典籍来说,选择什么典籍注释以及怎样注释等,这是有其鲜明的时代价值取向的,是时代性赋予典籍以意义的,否则古代典籍就只能是古代典籍了。

(一)时代性提供了注释发生的条件

典籍记载反映了历代先贤和文人雅士对社会、人生和自然等的思考、认识与情感,“今天人们的价值生活实践,既承续着历史的记忆和传统,受益于并受制于人类积累式的社会遗传,又明显地指向未来,指向未来理想世界的设计与创造”[10]。对于后代人来说,虽然典籍已经成为历史,但因其“社会遗传”性,却连接着过去、现在和未来,既“承续着历史的记忆和传统”,又“指向未来理想世界的设计与创造”。后之视今,亦犹今之视昔,因此,就需要阅读古代典籍,对古代典籍进行认真的注释,一方面从先哲那里学习、继承思想文化、艺术审美等方面的智慧和成果,古为今用,另一方面,也需以古为鉴,从前代的失败和挫折中汲取经验教训,避免重蹈覆辙。毫无疑问,是时代的现实需要触发了注释的发生。历史上文化昌明的时代,其注释实践也必然发达。如唐代,孔颖达主持编定的《五经正义》、司马贞的《史记索隐》与张守节的《史记正义》、李善及吕延济等的《六臣注文选》都达到了经学、史学和文学方面的一个高峰。许嘉璐非常精辟地指出:“综观自汉至清,注释之业四起四落,无不是时代使然:社会提出需要,促进注释工作的发展,形成其时代的特色,而注释工作又反过来对当时的文化以及学术风尚起了推动扇扬的作用。”[11]134

个人的命运与时代息息相关,时代的特点往往是通过个人命运来呈现的,个人的人生浮沉往往是时代的缩影。明末王嗣奭,43岁始遍阅杜诗,年80岁撰成在杜诗学史有重要意义的《杜臆》。在明中叶求“本心”重“性灵”的文学观影响下,王嗣奭开始关注的是杜诗的“性情之真”,但明朝灭亡的沉痛,使其“因诗悟道”,转而关注杜诗的经世致用和思想伦理。“王嗣奭的这种转变,事实上包涵着易代之际复杂的历史变迁的背景,其中包括王朝的更迭,学术思潮的演化以及士人生态与心态的改变”[12]。钱谦益之《钱注杜诗》不仅掀起了清代杜诗注释的高潮,甚至是开创了整个清代的诗歌注释,影响很大。钱注杜诗最鲜明的特色是以史证诗和以古喻今、寄寓自己的心事。钱谦益通过考辨史实,来笺释杜诗的内容,特别是其“最为得意的《冬日洛城北谒玄元皇帝庙》、《洗兵马》、《承闻河北诸道节度入朝欢喜口号绝句》、《诸将五首》等笺注,皆一反旧说,认为是对玄、肃、代三君失道的讥讽,均结合唐史阐明诗意,道前人所未道,发前人所未发,实为杜诗学的拨乱反正,功劳不可低估”[13]。钱氏命途多舛,深于以史证诗,实则是借注诗以明心曲,曲折表达对帝王的不满和讥讽,借他人酒杯浇自己块垒。杜甫“一饭未尝忘君”,诗称“诗史”,钱谦益之所以倾注极大的热诚和心血来笺注杜诗,是与其生活于明清异代之际人生曲折遭遇和隐微的心理状态密切相关的。

(二)时代性决定了注释的价值存在

不同时代,社会思潮、思想文化、艺术审美以及科学技术等都在不断发生变化,不同时代有不同时代的需要,不同时代有不同时代的特色。时代性不但决定了典籍注释的古为今用、以古为鉴的社会目的,触发注释的发生,更决定了“用”什么、“鉴”什么,是时代性具体决定了典籍注释的价值存在。正如潘德荣所指出的,“诠释经典的实质,并非仅仅局限于知识论意义上的‘知’,更重要的是在于通过诠释,阐发作为万物化生、个人行为准则与社会生活规范之‘道’或‘理’,质而言之,通经明道,明道致用”[14]。

按照西方诠释学的观点,任何理解和解释都是有前见的,是诠释者立足于自己所处的时代,通过古今视域融合来实现的。对于注释来说,注者所处时代的思想文化、艺术审美等观念通过“述而不作”的方式,润物无声地融注到时间性所造就的注释空间里,实现古为今用、以古为鉴的注释目的,甚至是达到托古改制和六经注我的著述效果。正是通过注释这种方式,使古代典籍之意蕴随着时代的发展而时时维新,不断现代化,不断获得时代价值和意义。这里再以《论语》第一句“子曰:‘学而时习之,不亦说乎?’”的注释为例作一说明。“学而时习之”,学什么、习什么?这是文本注释中的空白,《十三经注疏》之《论语注疏》引王肃注:“诵习以时,学无废业,所以为说怿。”[4]1~2认为“学”和“习”的是“学业”。而朱熹《四书章句集注》之《论语集注》注:“学之言为效也。人性皆善,而觉有先后,后觉者必效先觉之所为,乃可以明善而复其初也。”[5]58朱熹认为“人性皆善”,不同的只是“觉有先后”,学则“可以明善而复其初”。这里,朱熹从自己的理学思想体系出发,把“学”和“习”的对象具体化为“善”,赋予了文本新的内容和意义。这从《学而第一》篇首的朱熹笺语中更可以明显地看出来,朱子曰:“此为书之首篇,故所记多务本之意,乃入道之门、积德之基、学者之先务也。”[5]58正如学界所称扬的,朱熹正是依托《四书章句集注》,既巧妙地传达了自己所理解的“道”与“德”,也使《四书》获得了全新的时代价值,从而对后代哲学思想产生了深远的影响。

以上分析了典籍注释发生的时间性和时代性这两个根本原因,时间性要求注释进行历史还原,以恢复典籍的历史本来面貌,再现作者的真实创作意图,而时代性则要求注释阐发典籍的时代价值,除了再现,还要深入发掘,甚至是赋予典籍以新的时代内涵。时间性和时代性矛盾统一,在对立和斗争中,产生动力和张力,共同催生并制约典籍注释的发生和走向。朱熹说:“人之为学,也是难。若不从文字上做工夫,又茫然不知下手处;若是字字而求,句句而论,不于身心上著切体认,则又无所益。”[15]435这一段话虽浅显,但却是极好地道出了时间性和时代性矛盾统一的关系:语言文字是进入典籍的道途,因此“若不从文字上做工夫”,则客观性差,易失其“真(真实)”;但“若是字字而求,句句而论,不于身心上著切体认”,则“又无所益”,终失其“值(价值与意义)”。因此典籍注释既要求真,又要求值,过分求真则疆,过分求值则伪,不同时代、不同注者需要在“真”和“值”的矛盾之间找准平衡点。

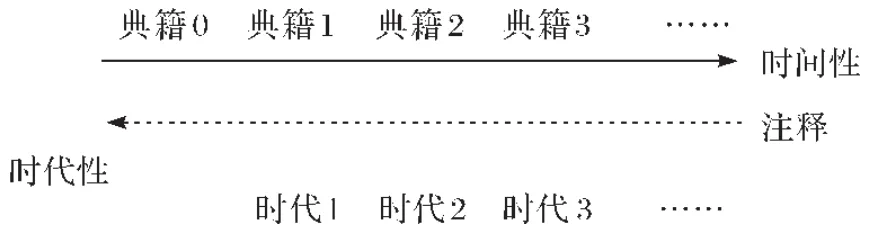

综上,由时间性和时代性决定的典籍注释发生的动态生成机制可图示如下:

(图1) 典籍注释发生原因与生成机制

1.图中实线箭头表示时间的顺向绵延,虚线箭头表示典籍注释的逆向溯源。在不同的时代性(时代1、时代2、时代3)要求触发下,以复原典籍的初始状态(典籍0)为旨归,对典籍进行注释,不断返本归原,从而不断形成新的典籍样态(典籍1、典籍2、典籍3),不同时代在继承和扬弃中,不断推进典籍的经典化①典籍样态不仅指典籍的形式部分,也包括典籍的意义。同一经典,不同时代其内涵实质上是不一样的,可谓一个时代有一个时代之经典。。

2.典籍之所以成为经典,前提固然是典籍自身所具有的独特的思想、历史、艺术等方面的存在价值,但典籍毕竟是静态的、历史的,其价值和意义不会自己显现,没有时代的选择和意义阐发,典籍不会自然经典化;另一方面,即使有时代需要,但如果没有时间的距离和经历时间之检验,典籍也难以成为经典。时间性和时代性共同作用,形成经典的生成机制,只要时间在绵延,时代有需要,典籍的注释就会一直进行下去。

三、典籍注释发生根本原因提出的意义

尽管典籍注释发生的表面原因很多,但归根结底,深层次的根本原因就是时间性和时代性两点,其他原因都是从这两个原因上派生出来的原因。时间性和时代性根本原因的提出对于典籍注释有重要的意义,主要表现在以下两个方面:

(一)准确认识典籍及其注释的性质

典籍产生于历史的某一时期,承载了当时及之前人类的理论和实践成果,而典籍的生命价值则只有在当下的需要中才能激发,才能向未来延续,否则就是历史的陈迹、遗迹,因而典籍是历史的,更是现实的。尽管中国古代的典籍浩如烟海,但如果不进行积极有效的整理,古为今用,其意义和价值依然只能是潜在的,或是属于历史的,因此必须进一步加强古代典籍的整理、注释工作,使之不断时代化。

典籍要获得时代意义,就必须不断进行注释,在注释中不断超越,由静而动,推陈出新,永葆生机。注释绝不是简单的疏通和解释工作,它更是典籍存在和生长的重要方式,“问渠那得清如许,为有源头活水来”,典籍的意义不仅本源于典籍自身,也来源于注释之活水。立足中华优秀传统文化,培育和弘扬社会主义价值观,就必须加强对典籍的注释工作,提高注释的自觉性,一方面要充分再现、挖掘、阐发典籍中富有时代意义的精神内核,另一方面要把富有时代意义的内容合理地融入典籍的注释空间中,赋予典籍以崭新的时代风貌。

(二)促进注释学理论体系的建构

与对典籍的各种形式的鉴赏、评点和批评相比,典籍注释这种形式一个极其重要的、无法替代的特点是其集成性:注释时,一方面要继承和弘扬历代的各类笺释、评论成果,另一方面又要把这些成果落实到典籍内容的方方面面,以典籍文本为中心,熔铸成一个完整的体系,最后定型化为注释著作(注本)。可以说,一部优秀的典籍注本(如朱熹的《四书章句集注》、《诗集传》等)本身就是典籍的生命存在和文本样态,既是前代的总成,也是当代的创造,更是后代阅读、批评的基础。要探寻历史本真,就需阅读原典,但试想,如果没有注本之津梁,有多少人能跨越时空而能真正领悟原典?近些年来典籍注释学的研究很受重视,进展很快,尤其是在运用西方诠释学理论研究典籍注释方面开创了新的局面,但是要建立一套符合中国典籍注释实践的注释理论体系,尚任重而道远。因此,认识到典籍注释发生的根本原因,就可抓注根本,由源而流,进一步思考典籍注释的功能与价值、注释的本体结构、注释的思想与原则、注释的传承与创新以及不同类型、学科典籍注释的特殊性等问题,再结合中国丰富的注释实践,从而建立起具有中华民族特色的注释学理论体系。

典籍注释中有很多问题一直在争论,而得不到较好的解释,如到底是“我注六经”,还是“六经注我”?从我们提出的典籍注释发生的时间性和时代性之根本原因角度看,这两者只是视点不一样:“我注六经”视点主在过去,追求历史的真实;“六经注我”视点主在现在,寻求当下的价值。相比较而言,“我注六经”潜在遵循的主要是时间规律,客观性更强些;“六经注我”潜在遵循的主要是时代规律,主观性更强些①学术史上的“汉学”、“宋学”之争,根据我们的认识,其实也是时间性和时代性原因造成的:“汉学”主在遵循时间性规律,追求客观性,因此治学上重在考据性的实证;“宋学”则主在遵循时代性规律,为我所用,弘扬主观性,因此治学上重在义理的阐发。两者代表两种模式,各有长短,但走到极端,就会物极必反,因此历史上“汉学”、“宋学”呈现交替进展的情况。。这两者本质上是一致的,都是力图克服时间的间阻,阐扬典籍的时代价值,其实谁都不能回到真实的历史,更不是定论和历史的终结。

四、结语

典籍是传统文化的重要载体,其中有精华,亦有糟粕,有的内容是显性的,有的则是隐性的。习近平同志指出:“对传统文化中适合于调理社会关系和鼓励人们向上向善的内容,我们要结合时代条件加以继承和发扬,赋予其新的涵义。”[16]典籍注释发生的时间性和时代性之根本原因,造就了典籍注释的空间,决定了典籍注释的价值。在当前的文化建设中,既要充分遵循典籍注释发生的时间性规律,尊重典籍的历史,追求历史的真实,又要充分遵循典籍注释发生的时代性规律,高扬主体精神,阐发典籍的时代意义,在时间性和时代性的辩证统一中,多学科交叉融合,通过注释,实现古代典籍中“向上向善”内容的继承和创造性转化。囿于真实的历史,缺乏时代指向性,僵化保守,这样的注释,其价值是有限的;强调个人主观性,脱离历史真实,炫富猎奇,这样的注释在历史中着色,同样也会在历史中褪色。

[附注]本文承蒙北京大学中文系孙玉文先生指导,提出宝贵修改意见,谨致谢忱。

[1]汪耀楠.注释学纲要:第二版[M].北京:语文出版社,1997.

[2]陈绂.从注释对原典的超越看语言与文化的关系[J].古汉语研究,1992,(3).

[3]戴震.戴震文集[M].北京:中华书局,1980.

[4]十三经注疏整理委员会.论语注疏[M].北京:北京大学出版社,2000.

[5]朱熹.四书章句集注[M].金良年,今译.上海:上海古籍出版社,2006.

[6]杨伯峻.论语译注[M].北京:中华书局,2009.

[7]程俊英,蒋见元.诗经注析[M].北京:中华书局,1991.

[8]周振甫.文心雕龙今译[M].北京:中华书局,1996.

[9]仇兆鳌.杜诗详注[M].北京:中华书局,1979.

[10]孙伟平.价值与时间[J].哲学研究,2007,(7).

[11]许嘉璐.注释学刍议[M]//张之强,许嘉璐.古汉语论集:第二辑.长沙:湖南教育出版社,1988.

[12]张家壮.回归与超越:《杜臆》与“以意逆志”法[J].福州大学学报,2008,(1).

[13]裴世俊.杜诗学史中的《钱注杜诗》——钱谦益笺注杜诗的缘起[J].聊城大学学报,2002,(1).

[14]潘德荣.经典与诠释——论朱熹的诠释思想[J].中国社会科学,2002,(1).

[15]黎靖德.朱子语类:第2册[M].北京:中华书局,1994.

[16]习近平.在纪念孔子诞辰2565周年国际学术研讨会暨国际儒学联合会第五届会员大会开幕会上的讲话[EB/OL].http://news.xinhuanet. com/politics/2014-09/24/c_1112612018.htm.

[责任编辑:熊显长]

H13

A

1001-4799(2017)01-0116-06

2016-04-10

安徽省高校人文社会科学重点研究资助项目:SK2013A115

丁俊苗(1974-),男,安徽枞阳人,湖南师范大学文学院博士后流动站研究人员,巢湖学院文学传媒与教育科学学院副教授,文学博士,主要从事近代汉语语法、典籍注释学研究。