浙江高等教育现代化强省建设的战略选择

2016-12-12杨天平

杨天平

(浙江师范大学 发展委员会,浙江 金华 321004)*

浙江高等教育现代化强省建设的战略选择

杨天平

(浙江师范大学 发展委员会,浙江 金华 321004)*

浙江高等教育的发展正处于新的大有作为的历史机遇期,应该以前所未有的决心和魄力,进一步开放管理思维,统筹规划今后5年、15年直至21世纪中叶和末叶高等教育的发展。以全省一盘棋的格局,将浙江大学的建设放在首位,支持其冲刺世界一流大学。同时,要进一步加大5所省属重点高校建设力度,在“十三五”期间,省财政每年专项投入20亿元(5年总投入100亿元),支持这5所大学着力引进培养国际顶尖人才和精英团队、建设高水平地方大学。而后按照中国一流、世界一流“两步走”战略,再用两个15年时间,着重建设一批国内顶尖、国际一流的大学和学科,争取到21世纪中后叶在全国率先实现高等教育现代化强省的目标。

浙江高等教育;浙江大学;高水平地方大学

改革开放近40年来,浙江高等教育走的是一条后发赶超型道路。浙江不仅是民办教育和独立学院的发祥地,而且率先在全国拉开大学园区建设序幕,率先进入高等教育普及化,高等职业教育以“高起点准入、高标准建设”的卓越特色走在全国先列。进入新世纪以来,特别是近3年,更呈跨越发展之势。在邱均平的省域高等教育综合实力排行榜中,浙江省长期徘徊于第9、10、11的位置,但2014-2016年却连续3年均名列全国第5,比同期GDP总值和人均值的全国第4均仅差1位。

然而,浙江高等教育的基础和质量长期偏弱,高等院校的层次和水平长期偏低,且层级差异大,60所本科院校中,国内一流大学仅浙江大学1所,浙江工业大学等5所省重点建设高校都还不是“211”,只能归类三流,断层问题一直未能解决。1998年新浙江大学组建以来,在国内地位有所提升,但在国际上仍处于二流、三流水平。

如何根据浙江经济社会发展的新常态和新特点以及人民群众对优质高等教育的新要求,结合国内外高等教育发展的大势,找准切入点,寻求突破点,提出战略性发展目标和思路,从而为浙江高等教育的跨越式、可持续发展和高等教育现代化强省建设提供科学的规划指南?这是一个重大的时代命题。

一、系统规划浙江高等教育发展

规划是管理的第一步。笔者课题组认真学习了《浙江省高等教育“十三五”发展规划(2016-2020年)》(以下简称《规划》),认为其对“十二五”期间存在问题的简单分析及其“十三五”按照“深化改革,优化结构,稳定规模,注重内涵,强化特色,提升质量”等指导思想而采取的系列性措施,是经过斟酌、符合形势的。但就总体(全文近1.35万字)而言,它只是一个四平八稳的公文式规划,不仅针对性不够,说了一些不切实用、不痛不痒的正确的话,而且带有明显的政府集权型计划管理的痕迹,提了不少自己不该做也做不好的事情。

虽然多年推行简政放权、管办评分离,但《规划》所体现的依然是“大政府、小大学”管理思想,其关于学科与专业建设、教学与人才培养、科研与社会服务等表述,与相关高校的规划内容几近相同。典型反映了政府教育职能部门习惯于办高校而非办高教,对自己到底该管什么、不该管什么,一直缺乏清醒的认知,其角色行为既越位又缺位。换言之,《规划》的思维本身是落后、局促的,其为浙江高等教育近5年发展所开列的处方也多是常规性的,有些表述过于细小具体,缺少高等教育规划所应具有的战略高度、战略境界和专业水准。

因此,首先,应该进一步改变管理理念,开放规划思维,转换政府职能,辩证处理政府与高校、社会之间的关系,“让凯撒的归凯撒,让上帝的归上帝”,既强调政府的有限控制,又强化高校的有限自治。其次,应该组织协同省内外各方面力量或借引国内外著名智库集中攻关,以真正广泛、全面、系统、深入的调研和论证为前提,根据浙江经济、社会、人口、文化、科技对高等教育及人才培养的现实与长远需求及国内外高等教育发展的趋向,立足现状,着眼未来,总揽经济社会发展全局,统筹规划今后5年、15年直至21世纪中叶和末叶高等教育的发展,明确阶段性目标,制定分步走战略。第三,应该以此为基础,站在历史发展的制高点和社会发展的坐标系上,擘划“十三五”高等教育的发展,重点针对其间所面临的突出问题,提出切实的解决之道及其所能达成的目标,包括所采取的重要决策和举措等,守正出奇,以特制胜,进而设计制定富有前瞻性、系统性和引领性的路线图和时间表。

二、集全省之力建设好浙江大学

自1897年杭州知府林启创办求是书院以来,浙江大学的隶属关系几度更迭,但主要是“国立”与“部属”,因而长期游离于地方政府管理之外。“国”字号的地位有利于其争取更多国家资源,但地方政府不能因此就放弃或减轻自身责任。浙江大学固然是中央政府出资举办和管理的大学,但它首先是5 500万浙江人民的大学。办好浙江大学,省委省政府责无旁贷,既是时代赋予的使命,更是全省人民的重托。应该进一步解放思想,以全省一盘棋的战略格局,无分省属、部属,将浙江大学的建设放在首位,创造一切必要条件,支持其冲刺世界一流的综合型、研究型、创新型大学。

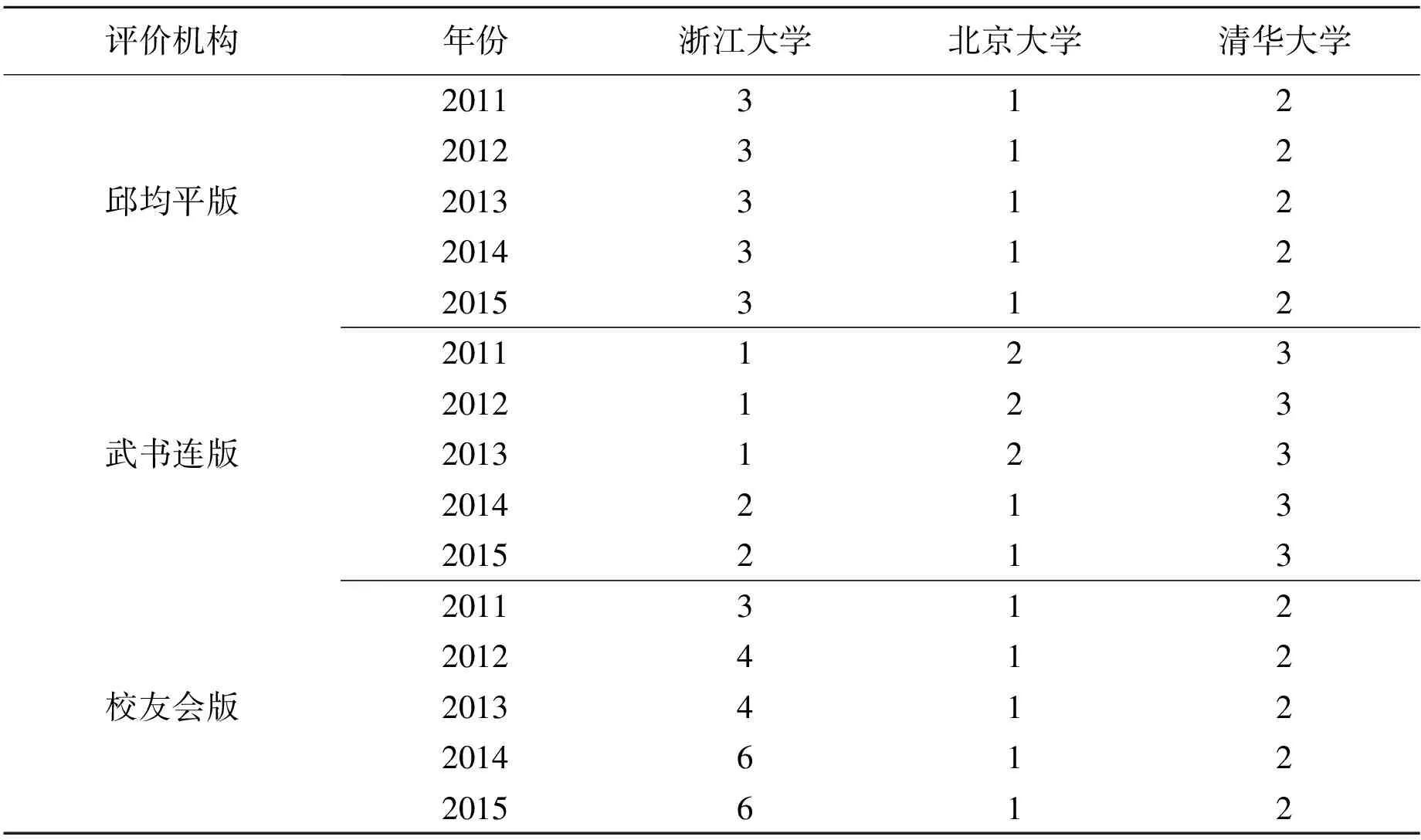

当年,浙江大学在西迁贵州遵义和湄潭期间,以其卓越的办学理念,筚路蓝缕,将学校建设成为与国立中央大学、武汉大学、西南联合大学并列的4大高等学府。进入新世纪以来,浙江大学更是日新月异,发展成为与北京大学、清华大学并列的全国顶尖大学。在武书连的排名中,2011-2013年浙江大学连续3年位居北京大学、清华大学之前,名列第1(详见下页表1所示)。

在上海交通大学的世界大学学术排名中,浙江大学从2003年的第301-400名升至2015年的第101-150名,12年间上升了近250名。

在2012-2015年QS的世界大学排名中,浙江大学从第170名升至第110名,3年间上升了60名。

但需要指出的是,上述数据主要来自于国内3个大学评价机构的排名和2个国际大学评价机构对浙江大学纵向比较的排名,表明其近些年来取得的成绩以及在国内大学中所处的地位。

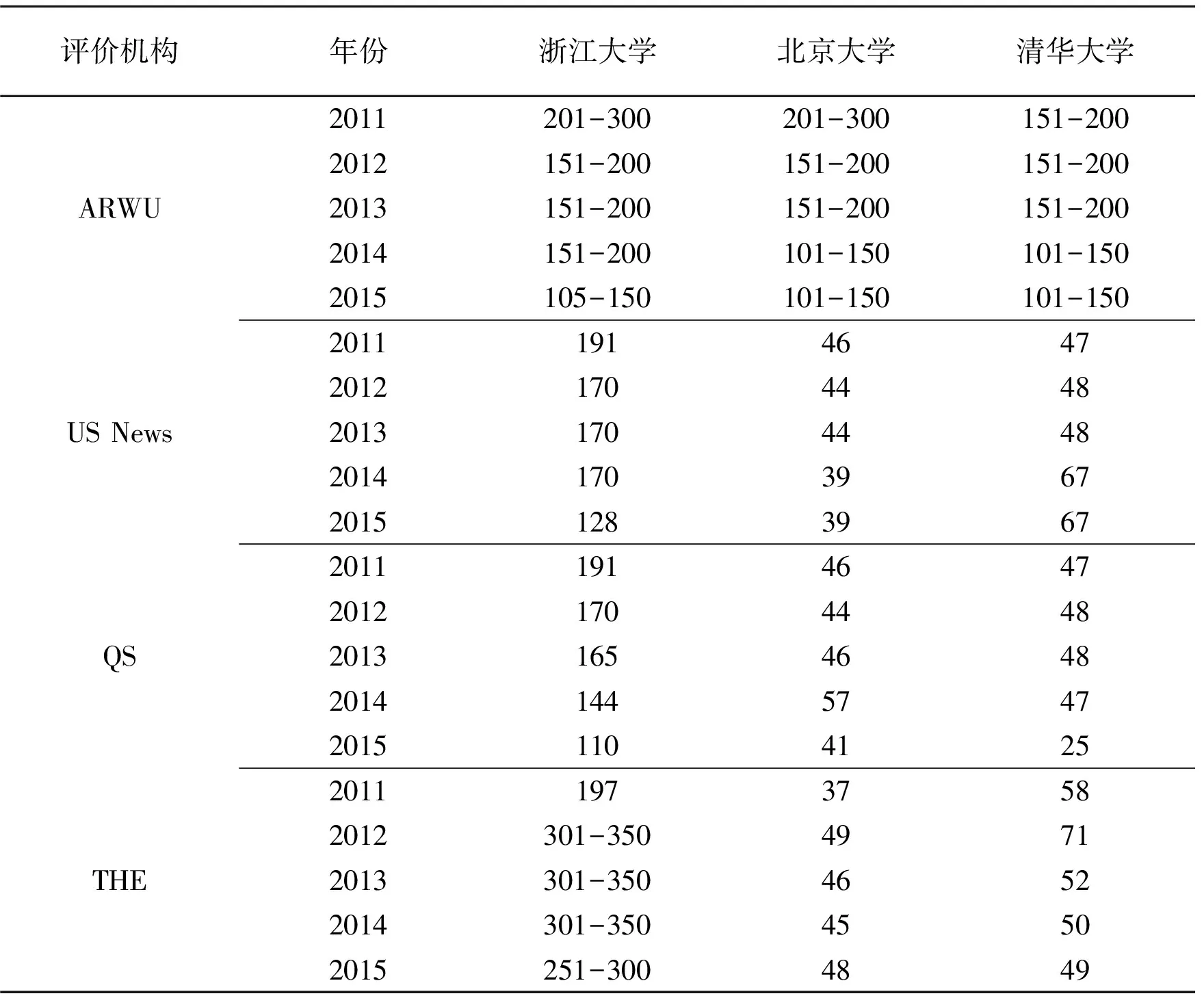

如果将浙江大学置于上海交通大学(Academic Ranking of World Universities,ARWU)、《美国新闻和世界报道》(U.S.News Best Global Universities Rankings,US News)、QS公司(Quacquarelli Symonds World University Rankings,QS)和《泰晤士高等教育》(Times Higher Education World University Rankings,THE)4大世界大学排名中进行横向比较,情况则截然不同,浙江大学不仅一直无缘世界100强,而且与北京大学、清华大学也差距甚远,不在同一个级别上。2011-2015年,在着重学术评价的ARWU榜单上,浙江大学和北京大学、清华大学的排名最近,说明其科研实力已接近北大和清华。但在US News和QS的排名中,浙江大学与北京大学、清华大学的差距虽呈缩小趋势,却仍在第100-160名之间。在THE的排名中,浙江大学与北京大学和清华大学的差距则在第250名以上(详见下页表2)。

表1 浙江大学与北京大学、清华大学在国内三大排行榜的排名(2011-2015)

对于什么是世界一流大学,国内外并没有统一的认识和界定,也没有明确的标准和表述。但学界一般认为,排名世界前100名的为一流大学,第101-200名的为著名大学,第201-500名的为知名大学。值得注意的是,在上述4大排名中,浙江大学均在第100名以外。在THE的榜单上,2011-2014年,更在第300名以外。最好成绩是2015-2016年QS的第110名,但仍位居国内第5(清华大学第25,北京大学第41,复旦大学第51,上海交通大学第70)。

从“东方剑桥”到国内“前三甲”,浙江大学在中国的小环境中名列前茅,但拿到国际的大气候中与世界一流大学相比,差距仍然很大,还处在二流、三流水平。按照中共浙江大学第十三次代表大会确定的建设世界一流大学“三步走”战略:“到2020年,主要办学指标和整体实力初步达到世界一流大学水平;到2035年,主要办学指标和整体实力稳居世界一流大学水平;到2049年,主要办学指标和整体实力达到世界一流大学前列水平。”参照前面的数据分析,可谓任重道远、使命艰巨。

当然,这些排名仅具有参考性,就像经济发展既重视GDP又不“唯GDP论”一样,高等教育的发展既要重视排名又不能“唯排名论“。尤其是一流大学建设,要有足够的文化自信与自觉,防止陷入排名误区。但是参考这些指标,仍然是非常重要的。从理论上讲,一所大学在不同的指标体系排名都是一流水平,才称得上是一流的。笔者曾对ARWU、THE和QS历年的排名做过统计分析,结果是,哈佛大学、斯坦福大学、麻省理工学院、剑桥大学、普林斯顿大学、加州理工学院、牛津大学等7所大学都在三大榜单前10名中,名次基本稳定。

进一步说,真正的世界一流大学是多样化、不可复制的。2014年5月4日,习近平在与北京大学师生座谈时指出:“世界上不会有第二个哈佛、牛津、斯坦福、麻省理工、剑桥,但会有第一个北大、清华、浙大、复旦、南大等中国著名学府。”[1]

表2 浙江大学、北京大学、清华大学在ARWU、US News、QS、THE四大世界大学排行榜中的排名(2011-2015)

创建于19世纪末叶的浙江大学,在近120年的发展中,与国家民族的命运休戚与共,具有不可替代的历史地位,在举国上下努力建设世界一流大学、实现高等教育现代化强国梦的新时期,更应该富有远略卓见,为所当为,奋发有为,着眼于中国特色、世界水平和人类情怀等崇高的使命追求和特殊的责任担当。

中国的世界一流大学建设无疑既要吸收人类文明的成果、学习世界上先进的办学治校经验,更要扎根中国大地、放眼世界、胸怀全球、面向未来、造福于全人类,为人类社会的进步和发展作贡献。就像当初学习西方的铁路、现在又向西方输出高铁一样,我们要办出中国的浙江大学、走出中国特色的世界一流大学之路。

三、加大省属重点大学建设力度

自1998年9月原浙江大学、杭州大学、浙江农业大学、浙江医科大学合并以来,新的浙江大学地位略有提高,但浙江省却失去了3所有望成为“211”“985”甚或集“211”“985”于一身的大学,省域高等教育综合实力受到重创,断层问题成为一个瓶颈问题,长期纠缠、困扰着高等教育的发展,至今没有恢复元气。在2015年武书连的中国大学排行榜中,浙江大学排名第2,浙江工业大学排名第63,看似仅差61位,但是人才培养加科学研究总得分的差距极为悬殊,浙江大学为202.25分,浙江工业大学仅为25.88分。

为了补齐这块短板,浙江省委省政府于2014年11月启动实施省重点高校建设计划。2015年4月,省政府办公厅公布中国美术学院、浙江工业大学、浙江师范大学、宁波大学、杭州电子科技大学等5所高校为第一批省重点建设高校,计划2015-2020年,省财政专项投入30亿元,且以3年为1个周期进行考评,适时启动第二批重点高校建设。毫无疑问,这些举措对于强大第二阵营、整体提升我省高等教育办学层次和水平具有一定的导向与激励作用。

但是,其目标定位和指标设置的科学性仍值得商榷。它不仅将“到2020年,全省高等教育竞争力和综合实力列全国省(区、市)前6位,若干所高校在全国同层次、同类型高校中处于领先地位。省、市属高校有20个以上的一级学科进入全国前10%、100个以上的一级学科进入全国前30%”①等全省高等教育发展目标的帽子戴到这5所高校头上,且对上述指标的参照系或所依据的哪(几)个评价标准没有说明,而目前国内官方或民间的各大学评价体系都有这样那样的不足,更重要的是,在邱均平2014-2016年各省市区高等教育综合实力排行榜中,浙江省都是全国第5,“全省高等教育竞争力和综合实力列全国省(区、市)前6位”是什么意思?

表3 9所“211”师范大学与浙江师范大学在国内3大排行榜中综合排名均值比较(2011-2015)

从专项投入来看,2015-2020年,计划总投入30亿元,数目不算小。然而,由于起点低、底子薄、历史欠账太多,这么一点经费,可能缓解一些矛盾,解决部分问题,但仍属于权宜之举,干不了多少事,达不到预期效果。相较广东省有2所“985”和4所“211”,浙江省只有1所“985”和1所“211”,但根据2015年4月《中共广东省委广东省人民政府关于建设高水平大学的意见》(粤发〔2015〕3号),2015-2017年,省财政专项投入50亿元用于建设中山大学、华南理工大学、暨南大学、华南农业大学、南方医科大学、华南师范大学、广东工业大学等7所高水平大学。2015年9月,广东省分别与深圳、佛山、东莞等地签署省市共建南方科技大学、佛山科学技术学院、东莞理工学院3所高水平理工科大学协议,省市两级财政投入超过80亿元。

高校建设,关键在人才,没有人才优势,哪来的发展优势?人才是第一资源,抓人才就是抓发展,强人才就是强实力。屈指算来,浙江省的高校,包括浙江大学和这5所高校,真正享誉国内外的学科领军人物或国际级大师凤毛麟角,直接服务于国家和省委省政府发展战略的精英团队也没有几个。2016年3月,深圳出台《关于促进人才优先发展的若干措施》,从2016年起,市财政每年拿出44亿元用于人才引进和培养。相形之下,浙江的思想还不够解放,出手谨慎,力度不够,办法不多,动静太小,难以从根本上解决问题。

就其本意而言,因为国家的“211”早就关门,浙江要重点搞一批地方“211”,力图到2020年首批建设的5所大学达到全国“211”平均水平。现在,全国有112所“211”高校,包括部属高校84所、省属高校28所。以师范大学为例,全国共有9所“211”高校。其中,部属高校6所,分别是北京师范大学、华东师范大学、东北师范大学、华中师范大学、西南大学和陕西师范大学;省属高校3所,分别是南京师范大学、华南师范大学和湖南师范大学。

2011-2015年,9所“211”师范大学在武书连、邱均平、校友会3大榜单中的排名均值是第48.71名,浙江师范大学是第109.64名,相差61名;3所地方“211”师范大学在3大榜单中的排名均值是第64.28名,浙江师范大学是第109.64名,相差45名(详见上页表3)。

2011-2015年,9所“211”师范大学在3大排名中的总得分均值是45.55分,浙江师范大学是34.04分,相差11.51分;3所地方“211”师范大学在3大排名中的总得分均值是40.07分,浙江师范大学是34.04分,相差6.03分(详见下面表4)。

这么大的差距,缩小一点点都很难,而且越往前越难,无论是名次还是总得分,除非有大决断、大动作,否则,5年乃至10年之内要赶超9校平均水平、哪怕是3所省属“211”平均水平,几乎是不可能的。

因此,应该以非凡的胆识、超凡的气魄、超常的举措,将重点建设第一批、第二批等高水平地方大学作为省委省政府一项功在当代、泽被后世的重大长久性战略决策,以“干在实处永无止境,走在前列要谋新篇”为新使命,不惜在其他方面挤一挤、压一压,腾出足够的财力,建议“十三五”期间,省财政每年专项投入20亿元,5年总投入100亿元,支持这5所大学重点引进培养国际顶尖人才和精英团队、冲刺国内一流大学和一流学科。同时,坚持政府主导和高校主体相结合,进一步放宽政策,奖励各校依法自主多方筹资配套,加速建设进程,争取更多学科和专业跻身国内一流、国际领先。而后,综合参照国际、国内共通的评价标准和走向,科学定位中长期发展目标,精确设置操作性发展指标及考核指标,按照中国一流、世界一流“两步走”战略,用两个15年、总计30年时间,下大力气,出大手笔,着力建设一批国内顶尖、国际一流的大学和学科,争取到本世纪中后叶在全国率先实现高等教育现代化强省的浙江梦。

应该借鉴德国精英大学优胜劣汰、动态调整、滚动建设等经验,吸取国家“211”“985”大学建设“只进不出、说关门就关门、终身制”等教训,坚持育强扶特、宁缺毋滥原则,实行严格的准入制和淘汰制,向所有具备条件的高校特别是民办高校敞开大门,鼓励各高校在同一起跑线上公平竞争,强化过程监控管理,严格审计督查制度,健全考核评价机制。应该以国际专家为主,国内官方和民间专业机构的人士参与,共同组成具有公信力和权威性的评审组。要求各高校按照国际惯例用中英文申报各类材料,接受通讯评审、会议评审与现场答辩,最终采用专家现场票决制方式确定评审结果。第一批重点建设高校即使在3年一个周期的考评中合格,同样必须参加第二批重点高校建设的申请和评审,接受综合评价和学科、专业的单项评价与审核,以此类推,不断总结改进,提高建设水平。

以上三点,是浙江高等教育现代化强省建设的战略选择。浙江高等教育发展正站在一个新的起点上,机遇大于挑战,应该以前所未有的决心和魄力,敢想敢为,敢为天下先,破除困局,解开死结,久久为功,全面提升高等教育的综合实力与核心竞争力,实现从高等教育大省到高等教育强省的历史性跨越。

注释:

①《浙江省人民政府关于实施省重点高校建设计划的意见》,浙政发〔2014〕40号,2014年10月26日。

[1]新华网.习近平:青年要自觉践行社会主义核心价值观——在北京大学师生座谈会上的讲话[EB/OL].[2014-05-05].http://news.xinhuanet.com/2014-05/05/c_1110528066.htm.

(责任编辑 傅新忠)

The Strategic Choice of Constructing Zhejiang as a Strong Province with Modernization of Higher Education

YANG Tianping

(DevelopmentCommittee,ZhejiangNormalUniversity,Jinhua321004,China)

The development of higher education in Zhejiang province is now in a new and promising stage full of historical opportunities. Hence, Zhejiang should further open up management thinking, and overall program the development of higher education in the next 5 years, 15 years, till the middle, even the end of the 21st century with unprecedented determination and courage. When programming the development of higher education, Zhejiang should give top priority to the construction of Zhejiang University in one chess game pattern, and support it to become the world first-class university. At the same time, Zhejiang should further increase the intensity of constructing five key provincial universities. In order to support the five universities to introduce and cultivate international top talents and elite teams, also to construct high-level local universities, the financial sector should invest 2 billion a year (a total of 10 billion for 5 years) as special funding during the “Thirteenth Five-Year Plan”. And then, according to the “two-step” strategy, i.e., first-class in China and then world-class, Zhejiang should focus on building a number of top domestic and international first-class universities and disciplines within another two 15 years, and endeavor to realize the “Zhejiang Dream” of becoming the first province with strong strength in higher education modernization in the second half of the 21st century.

higher education in Zhejiang; Zhejiang University; high-level local universities

2016-09-12

杨天平(1956-),男,江苏盐城人,浙江师范大学发展委员会教授,管理学博士。

浙江省哲学社会科学规划立项重点课题“大国高等教育崛起与发展的战略研究”(16NDJC038Z)

G527

A

1001-5035(2016)06-0108-08