环境监管过失的注意义务与司法认定*

2016-12-08侯艳芳

侯艳芳

(山东大学法学院,山东济南 250100)

环境监管过失的注意义务与司法认定*

侯艳芳

(山东大学法学院,山东济南 250100)

在对环境资源犯罪进行持续性专项治理的中国当下,环境监管失职罪的司法适用频率依然很低,背后的主要原因在于环境监管过失的司法认定缺乏具有可操作性的标准。环境监管过失之注意义务的来源包括规范性法律文件明确规定的义务和单位内部规范性文件明确规定的义务。环境监管过失的判断,在项目投入使用前环境影响评估和监督“三同时”制度落实过程中,应采取形式合法性与实质合法性的双层次标准;在项目投入使用后环境监测和环境监察过程中环境监管人已经发现违法行为或者明显隐患,应采取“尽责上报”标准。上级责任人员对下级责任人员进行日常性监管过程中,应严格限制环境监管过失的成立;上级责任人员具有具体事项最终决定权或者具有以实质性的积极作为方式履行对下级的监管职责时,应当承担环境监管过失责任。

环境监管失职罪;环境监管过失;注意义务;环境监测;环境监察

有外国学者曾言:“国家推行相关法律以保证每一个人获得公平的生态空间之权力需要强化。”*Mark J. Smith、Piya Pangsapa, Environment and citizenship: integrating Justice, responsibility and civic engagement, Zed Books,2008,p.76.依法推进生态文明建设和践行生态发展理念,在当下中国也已成为重要的政治话语和社会共识。环境治理的良好程度已与执政合法性和民众幸福感高度关联,环境保护的法治成效已成为政绩评价的关键指标。环境保护的行政权力是环境治理最为重要的强制力量。该项权力的不法行使将严重减损环境治理的有效性,因此,对其进行刑事规制成为环境资源犯罪治理的重要内容,严惩相关领域的渎职犯罪具有充分的必要性。我国《刑法》第408条规定的环境监管失职罪是对环境保护领域渎职犯罪的特别规定,该罪名的司法适用迄今仍缺乏可操作性,无法满足环境刑事治理的迫切需要。破解环境监管失职罪适用困境的关键,在于明确其主观罪过即环境监管过失之司法认定的具体标准。

一、环境监管过失的实践难题与理论界定

(一)环境监管过失的实践难题

以侵害方式为标准,可把环境资源犯罪划分为一般环境资源犯罪和环境保护领域的职务犯罪。前者直接侵害环境法益,包括污染环境类犯罪和破坏环境资源类犯罪,后者包括环境保护领域的贪污贿赂犯罪和渎职犯罪。环境保护行政职权的行使直接影响着一般环境资源犯罪的行为模式与法益侵害后果,故有必要借助刑事制裁手段督促环境保护行政职权的规范运行。严惩一般环境资源犯罪背后的渎职犯罪是督促环境行政保护主管部门正确、及时、有效地履行职权以制止或预防严重侵害环境法益之行为的重要手段。我国《刑法》规定的环境监管失职罪是对履行环境保护管理职责严重不负责任且造成严重后果之行为人的追责。

为应对日益严峻的环境资源犯罪形势,最高人民检察院自2014年开展了“破坏环境资源专项立案监督活动”,“严肃查办一批背后职务犯罪”是其确定的主要目标。严肃查办环境资源犯罪背后的职务犯罪,是督促环境保护行政职权落实到位的最严厉方式,是切断权力寻租、权力俘获与严重侵害环境法益行为之间关联的最后手段。2013年7月至2015年12月,全国新收环境监管失职罪刑事案件48件,审结49件,生效判决涉及人数63人。*参见喻海松、马剑:《〈关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释〉实施情况分析》,《中国环境报》2016年4月6日,第1版。这一数据表明,即使在环境资源犯罪专项整治的严峻形势下,环境监管失职罪的司法适用频率仍然较低,在同期环境资源犯罪案件总数中的占比极低。*最高人民法院的工作报告显示,2014全国审结环境资源犯罪案件1.6万件,2015年全国审结环境资源犯罪案件1.9万件。我国法律明确将环境保护行政职权赋予环境保护行政主管部门及其他相关部门行使。随着2008年环境保护部的设立,环境保护行政主管部门的独立化逐步推开。2014 年4月修订的我国《环境保护法》规定了建立最严格制度的要求,确立了环境保护行政主管部门在环境保护领域的基础性、综合性法律的地位。*参见吕忠梅:《〈环境保护法〉的前世今生》,《政法论丛》2014年第5期。2015年国务院发文支持地方环境保护部门独立执法监管,*2014年11月,国务院办公厅下发《关于加强环境监管执法的通知》,提出支持地方环保部门独立执法监管,要求2015年6月底以前,地方各级人民政府要全面清理、废除阻碍环境监管执法的“土政策”,并将清理情况向上一级人民政府报告。由此地方环境保护行政主管部门的独立监管权日渐实然化。环境保护行政权力机构与职权的理顺是环境监管失职罪适用的重要前提。然而,环境保护行政主管部门在机构上为新设,地方环境行政权力的独立化尚需时日。与此同时,环境资源犯罪因果关系的特殊性和对行为人(尤其是企业法人等单位主体)自我监控手段的过分依赖,直接导致惩治环境资源犯罪取证困境。环境监管失职罪中行为人与法益侵害后果之间介入了第三方的行为,在一般环境资源犯罪因果关系认定之上再做一次归因判断实属难上加难。我国环境保护行政职权体系尚未健全,加之环境资源犯罪本身因果关系复杂,环境监管失职罪的适用面临严重困境。

破解环境监管失职罪适用困境的关键在于明确对其主观罪过进行司法认定的具体标准。可是环境监管失职罪之主观罪过为过失抑或故意仍存有争议。对于环境监管失职罪的罪过形式学界存在过失说和过失加间接故意说两种学说。前者认为该罪的主观罪过为过失,*参见王良顺、胡玉川:《环境监管失职罪的反思与完善措施》,《环境保护》2014年第13期。后者认为“环境监管失职罪在主观上是过失,但在一些特殊情况下,不能排除放任间接故意的存在”。*宋海鸥、朴光洙、秦纪样:《如何认定环境监管失职罪》,《环境保护》2009年第23期。根据我国《刑法》的规定,环境监管失职罪的罪过仅是过失。我国《刑法》渎职罪一章滥用职权罪与玩忽职守罪是对国家机关工作人员故意或者过失导致公共财产、国家和人民利益遭受重大损失构成犯罪的一般性规定,其罪名并未出现“失职”,罪状中亦无“严重不负责任的表述”。然而,规定特定领域渎职行为的罪名中,失职致使在押人员脱逃罪、商检失职罪以及动植物检疫失职罪三个过失犯罪在罪名中出现“失职”,罪状中规定有“不负责任”,这与环境监管失职罪的罪状极为相似。为保障立法的统一性和协调性,环境监管失职罪的罪过应认定为过失。

(二)环境监管过失的理论界定

环境监管失职罪的过失,不同于直接过失,其是一种监督管理过失。刑法上的过失理论经历了传统过失论、新过失论和新的新过失论三个发展阶段,其认定分别对应的是预见结果义务、结果避免义务以及修正结果避免预见可能性判断标准的危惧感三个核心点。新的新过失论是在社会风险不断加大的背景下,为适应新犯罪态势的惩治需要而扩大过失认定范围的努力。新的新过失论认为,不要求行为人注意义务判断中的结果避免预见可能性是具体的,只要存在危惧感或者不安感即可,较之于新过失论,其扩大了过失认定的范围。

新的新过失论衍生出监管过失理论。对监督过失与管理过失之间的关系,学界存在并列说和包容说两种观点。并列说认为,监督过失是指直接行为人违反了使别人不要犯过失的监督注意义务的过失,管理过失是指管理者自身对物力、人力设备、机械、人员体制等管理上有不善而构成过失的情况。*参见[日]大谷实:《刑法总论》,黎宏译,法律出版社2003年版,第156页。包容说认为,所谓监督过失(广义),是指处于监督会引起直接结果的行为人(直接行为人)的立场的人的过失,它可以分为因为对直接行为人的指挥、监督不当而成立过失的“监督过失”(狭义)和通过管理者的物质配备、人事制度的不完善自身和引起结果之间的关系(不通过直接行为人的不当行为)而成立过失的“管理过失”。*参见[日]大塜裕史:《企业灾害和过失论》,黎宏译,高铭暄、赵秉志主编:《过失犯罪的基础理论》,法律出版社2002年版,第86页。鉴于环境监管失职罪中因为对直接行为人的指挥、监督不当和由于管理者的物质配备、人事制度不完善而成立过失两种情形在司法实践中均为多发,且在环境监管过失责任认定中差异不大,笔者将二者作为监管过失一并研究。

环境监管过失是指负有环境监管职责的行为人在实施行政行为的过程中,*2014年我国《行政诉讼法》修改的最大亮点是将所有条文中的“具体行政行为”一律修改为“行政行为”。这一改变结束了具体行政行为作为确立行政诉讼受案范围逻辑起点的历史,有望缓解行政诉讼“立案难”的问题。参见章志远:《新〈行政诉讼法〉实施对行政行为理论的发展》,《政治与法律》2016年第1期。应当预见由于其没有履行监管职责而发生侵害法益的后果,因疏忽大意没有预见或者已经预见而轻信能够避免,以致被监管者的行为造成了严重侵害环境法益的后果的主观心态。过失的认定要符合“行为人欠缺构成要件之故意”和“行为人违反客观的注意义务”,*陈子平:《刑法总论》,元照出版社(台北)2008年版,第206-207页。后者是过失认定的核心。负有监管职责的行为人具有注意义务,依据其专业性判断,对被监管人的行为和严重法益侵害后果具有抽象性、概括性的预见且具有避免义务,对上述注意义务的违反则成立环境监管过失。环境监管过失认定的关键在于探讨注意义务的来源和构造。

二、环境监管过失之注意义务的来源

在环境监管过失认定中,注意义务是犯罪成立的积极要素,只有行为人具备注意义务,才可能成立环境监管失职。确定注意义务的来源是认定监督过失的前提性要件,只有行为人具有注意义务,才可能成立监管过失,因此有必要首先确定环境监管过失之注意义务的来源。环境监管过失之注意义务的来源包括规范性法律文件明确规定的义务和单位内部规范性文件明确规定的义务。

(一)规范性法律文件明确规定的义务

规范性法律文件包括宪法、法律(基本法律与非基本法律)、行政法规、地方性法规、自治条例、单行条例、部门规章以及地方规章等。当规范性法律文件规定有环境监管过失之注意义务时,*本文中规范性法律文件明确规定的环境监管注意义务,包括以规范形式直接明确规定的义务和通过因上述规定而负有环境监管职责之主体的授权或者委托产生的义务。如果行为人没有履行该义务进而导致严重侵害法益后果的,成立环境监管过失。我国《宪法》第26条规定:“国家保护和改善生活环境和生态环境,防治污染和其他公害。”该规定是对国家义务而非政府义务的规定,因此不能直接作为环境监管过失之注意义务的来源。从党的十八大报告把生态文明放到突出地位,到2015年9月党中央印发《生态文明体制改革总体方案》,再到十八届五中全会提出绿色发展理念,我国逐步形成明确而坚定的生态治国方略。在现代多样化社会中,通过环境法律进行的正式社会控制成为必要。*See Yingyi Situ. David Emmons, Environmental Crime the Criminal Justice System’s Role in Protecting the Environment. Sage Publications,Inc.,2000,p.20.我国环境保护法律对环境监管过失的注意义务采取具体监管职责(在总则中规定或者同时单设专章规定)与违反责任(在“法律责任”章规定)相结合的设计方式,通过对岗位监管职责和层级监管职责的设定进行明确、具体规定。我国环境保护法制体系尚处于完善阶段,相关行政法规、地方性法规、自治条例、单行条例、部门规章以及地方规章等的制定进程存在较大的区域差异。尽管我国采取地方环境标准可严于国家环境标准的原则(我国《环境保护法》第15条、第16条),但由于环境监管过失的注意义务是对行为人职责的设定,直接影响对行为人进行行政责任与刑事责任的追究,因此应当采取国家设定优于地方设定的原则,即如果地方设定的环境监管过失之注意义务明显违背了国家设定,则应当以国家设定为准。鉴于环境保护法律不仅具有在全国范围内适用的效力,而且在作为环境监管过失之注意义务来源的规范性文件中具有最高位阶的法律效力,有必要专门对我国《环境保护法》等六部重要环境保护法律规定的环境监管过失之注意义务进行剖析。

我国《环境保护法》规定了环境保护的政治责任、行政处分责任和管理行为责任,但其规定的监管职责过于抽象、模糊。尽管其在个别条文中规定了具体负责的部门,*例如,我国《环境保护法》第49条规定了各级人民政府及其农业等有关部门和机构在防止农业面源污染方面的具体职责;第56条规定了负责审批建设项目环境影响评价文件的部门在环境影响报告书公开和责成建设单位征求公众意见方面的具体职责。但是多数条文将责任主体规定为县级以上地方人民政府环境保护主管部门和其他负有环境保护监督管理职责的部门,未明确规定负有环境保护职责的不同政府职能部门之间的分工,也未明确规定环境保护行政主管部门内部的具体职责,与环境监管过失之注意义务判断标准的具体化要求相距甚远。环境监管过失之注意义务必须是明确而具体的,我国《环境保护法》规定的责任与环境监管过失造成的严重法益侵害后果在时间和空间上一般存在较远的距离,导致未尽到注意义务与法益侵害后果之间的原因力明显较弱,因此一般不能单独作为具体认定环境监管过失之注意义务存在的依据,而需要与其他注意义务的来源相互印证。

我国《海洋环境保护法》在规定国务院环境保护行政主管部门作为对全国环境保护工作统一监督管理的部门基础上,明确了国家海洋行政主管部门、海事行政主管部门、渔业行政主管部门、军队环境保护部门以及沿海县级以上地方人民政府等的监管职责,为海洋保护中环境监管过失之注意义务的确定提供了可操作依据。我国《固体废物污染环境防治法》规定了环境保护行政主管部门在固体废物污染环境防治方面的具体责任,同时明确了国务院建设行政主管部门和县级以上地方人民政府环境卫生行政主管部门对生活垃圾清扫、收集、贮存、运输、处置及污染环境防治的监管职责(第10条、第74条),县级以上人民政府经济综合宏观调控部门和同级人民政府在生产、销售、进口、使用淘汰设备或者采用淘汰生产工艺方面的监管职责(第72条),以及海关查处境外固体废物进境倾倒、堆放、处置行为,以及查处进口属于禁止进口的固体废物行为或者未经许可擅自进口属于限制进口的固体废物用作原料行为及过境转移危险废物行为的职责(第78条、第79条)。我国《大气污染防治法》规定了环境保护主管部门及其委托的环境监察机构或者其他负有大气环境保护监督管理职责部门的监管职责,同时明确了县级以上人民政府经济综合主管部门(第101条)、出入境检验检疫机构(第101条、第110条)、能源主管部门(第102条)、质量监督部门(第103条、第107条)、工商行政管理部门(第103条、第110条)、海事管理机构(第106条、第112条)、渔业主管部门(第106条)、国务院机动车生产主管部门(第109条)、公安机关交通管理部门(第113条)以及住房城乡建设主管部门(第115条)等主体的监管职责。此外,该法规定了县级以上地方人民政府确定的监督管理部门承担的监管职责(第116条、第118条、第119条)。较之于污染其他环境介质,大气污染防治具有证据收集极为困难、污染后果难以确定等特点。我国《大气污染防治法》规定了极为细致的监管职责分工,体现了当下治理雾霾等大气污染的决心和努力,为大气污染监管过失的认定提供了具体依据。我国《环境影响评价法》规定了国务院有关部门、设区的市级以上地方人民政府及其有关部门在有组织利用规划、专项规划的环境影响评价等方面的职责(第7条、第8条等),职责主体与职责划定都规定得较为笼统。该法仅是明确了环境保护行政主管部门对建设项目环境影响评价文件的审批职责(第22条),以及法定情形下县级以上环境保护行政主管部门责令停止建设的监管职责(第31条)。我国《水法》对于县级以上人民政府水行政主管部门或者流域管理机构的职责进行了详细规定(第19条、第64条至第67条、第69条至第71条),并规定了县级以上地方人民政府经济综合主管部门(第68条)的监管职责。

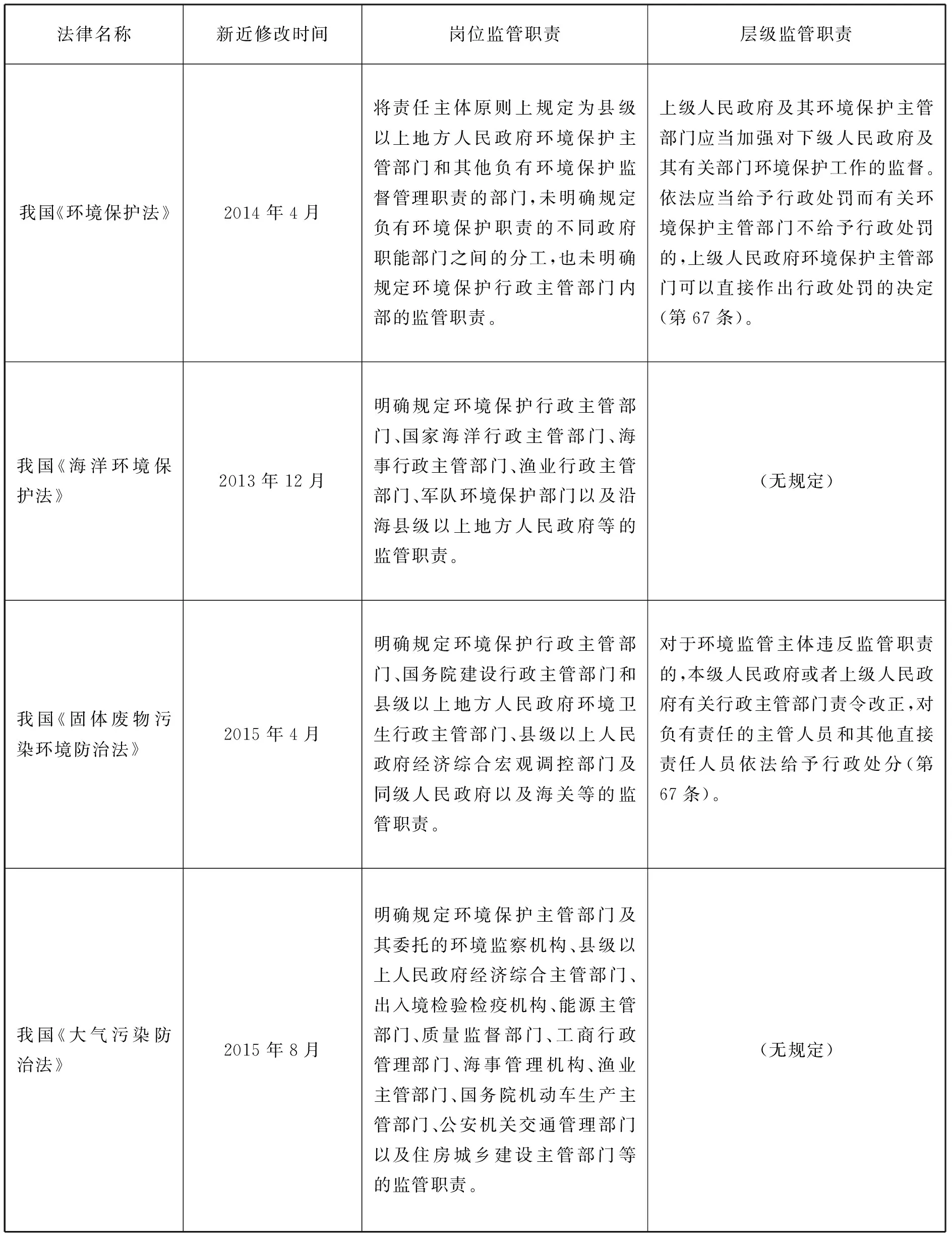

整体来看(具体可见表1),我国《环境保护法》虽贵为环境保护领域的统领性、基本性规范,但其未就环境保护的具体监管职责进行明确规定,难以直接作为环境监管过失之注意义务的来源。我国《海洋环境保护法》、《固体废物污染环境防治法》、《大气污染防治法》、《环境影响评价法》和《水法》则针对不同介质、不同领域的环境保护规定了特定主体的具体监管职责,可作为环境监管过失之注意义务的重要来源。我国《环境保护法》、《固体废物污染环境防治法》和《环境影响评价法》还规定了环境保护层级监管职责,可作为上级环境保护主管部门、同级或者上级政府责任人员环境监管过失之注意义务的来源。*探讨环境监管过失司法认定中的层级责任时,要处理好上下级环境保护主管部门之间、上下级政府之间以及环境保护主管部门与同级政府之间的关系。由于环境监管的本质在于管理,管理人与被管理人之间就形成了监管管理、责任承担意义上的上级与下级,因此为了表述的方便,后文统一用上级与下级的表述。

表1 六部重要环境保护法律对环境监管职责的规定一览表

(二)单位内部规范性文件明确规定的义务

为了确保单位功能的有效实现,单位内部一般会规定监督机制,*例如,政府职能部门的设立必须确定其工作职责、内设机构及其职责、部门人员编制和领导职数等,即所谓的“三定方案”(定机构,定编制,定职能)。包括规范性文件和非规范性文件,而只有单位内部规定权力清单、责任清单和负面清单等的规范性文件才能成为环境监管注意义务的来源。为应对社会风险发生的激增和发生的不确定性,新的新过失论本身扩大了过失犯的处罚范围,如果将单位的内部非规范性文件作为环境监管注意义务的来源,即不加区分地将会议记录、口头约定、职位说明书、行政责任书、有关机关临时委派的工作任务和临时设立的非常设性机构的工作任务等作为环境监管注意义务的来源,就会过分加大行为人的注意义务、不当扩大刑事处罚的范围。新的新过失论“过于扩大过失处罚的范围,容易违反责任主义”。*参见张明楷:《刑法原理》,商务印书馆2011年版,第254页。将单位内部非规范性文件排除出环境监管注意义务的来源,有利于矫治刑事处罚扩大化的倾向。在规范性文件没有明确规定为环境监管职责的情形下,行政领导人的讲话、意志不能成为追究环境监管失职罪刑事责任的依据。尽管这在环境保护行政职权体系尚未完全建立的形势下会有放纵之嫌,但符合维护刑事法适用之统一性和稳定性的要求。将单位内部的规范性文件作为环境监管注意义务的来源,有利于防止因行政领导人意志的变迁而随意改变环境监管注意义务的认定标准。

作为环境监管失职注意义务的来源,目前规范性文件明确规定的义务呈现出不同程度的抽象性,其虽对负有环境监管职责的政府职能部门之间的分工有详细规定,但是对职能部门内部的具体分工尚需立法跟进。如此一来,行为人是否具有环境监管注意义务就需要将规范性文件明确规定的义务与相关职位说明、行政责任书等单位内部非规范性文件相结合进行判断。需要说明的是,单位内部的非规范性文件虽不能单独地作为环境监管注意义务的来源,但是可以成为确定行为人是否具有环境监管注意义务的重要依据。单位内部的非规范性文件作为确定行为人具有环境监管注意义务的重要依据,应当遵循实质判断原则,即如果单位内部非规范性文件明确了行为人的职责且行为人实际行使环境监管权力、负有环境监管责任,则可以认定环境监管注意义务的存在;如果单位内部的非规范性文件对环境监管职责进行了约定、授权或者规定,但是行为人仅具有部分环境监管职责,或者虽然形式上具有环境监管决定权但是必须通过上级或者其他人员最终决定才能行使环境监管权力、负有环境监管责任的,则不能认定行为人具有环境监管注意义务。

三、环境监管过失之注意义务的构造

新的新过失论把注意义务分为结果预见义务和结果避免义务,且以结果避免义务为中心。在环境监管过失的注意义务中,具有结果预见义务是环境监管过失认定的前提,不存在结果预见义务就没有必要探讨结果避免义务。环境监管过失的结果预见义务的内容实质上是在介入了一般环境资源犯罪行为后行为人对严重法益侵害后果所负责的范围。结果避免义务是环境监管过失的核心,由于环境保护行政职责具有多重性,且环境保护行政裁量权的自由幅度较大,使得判断行为人是否具有结果避免义务时面临不小的困难。

(一)环境监管过失中的结果预见义务

1.环境监管过失中预见可能性标准

环境监管过失中预见可能性的判断包括预见对象和预见能力两个方面。关于监管过失中的预见对象学界存在争议。有学者认为,监督过失中的预见是对被监管人实施违法行为的预见,不包括对危害结果的预见。*参见王安异:《浅谈监督过失的注意义务》,《华中科技大学学报(社会科学版)》2005年第6期。也有学者认为:“管理、监督过失的预见对象,既包括作为中介的被管理的物和被监督的直接行为人的违法行为,也包括危害结果,换言之,预见对象是以被管理的物或者直接行为人的违法行为为中介的危害结果。”*王良顺:《管理、监督过失及其判断》,《政法论坛》2010第6期。学界对环境监管过失中的预见对象包括被监管人的违法行为基本达成共识,但是对是否包括严重法益侵害后果存有争议。笔者认为,环境监管过失中的预见对象不仅应包括被监管人的违法行为,而且应包括严重法益侵害后果。其理由在于以下两个方面。第一,环境监管过失中的预见对象包括严重法益侵害后果,符合犯罪过失的基本理论。过失是行为人对法益侵害后果的心态,如果环境监管过失的预见对象仅包括被监管人的违法行为,在主观上要求行为人对被监管人直接侵害法益的行为负责,则背离了犯罪过失的判断标准。同时,环境监管过失的预见对象仅限于被监管人的违法行为,则会导致犯罪构成要件在主观上不要求行为人对法益侵害后果负责而在客观上则要求行为人对法益侵害后果负责,进而造成犯罪认定中主客观不一致的困境。第二,环境监管过失中预见对象包括严重法益侵害后果,能够解决一般环境资源犯罪因果关系认定的难题。一般环境资源犯罪因果关系的认定具有复杂性,尤其是在多因一果的情形下存在更大的刑事追责困难。2006年《最高人民检察院关于渎职侵权犯罪案件立案标准的规定》(以下简称:《渎职侵权立案标准》)对环境监管失职案的规定明确,“造成生活饮用水地表水源和地下水源严重污染的”应予立案。该类案件中,若每一个被监管人的排污行为都不足以引发严重法益侵害后果,但是多个被监管人的排污行为相互作用最终造成严重法益侵害后果,此时追究被监管人即排污者一般环境资源犯罪的刑事责任即面临困难。将严重法益侵害后果作为环境监管过失中的预见对象,要求环境监管人对严重法益侵害后果有预见,有利于提高环境监管人的注意义务标准、强化其监管责任,以从根本上预防多因一果造成严重法益侵害后果的发生。

环境监管过失中预见能力的判断标准具有特殊性。对于监管过失中预见能力的判断标准存在主观标准说、客观标准说和作为通说的折中说。主观标准说以行为人本人的注意能力为确定违反注意义务的过失标准;客观标准说以社会一般人或平均人的注意能力为标准来确定行为人的违反注意义务能力;折衷说把具有相应情况的某些个人的注意能力加以抽象化,作为一种类型的标准。*参见韩玉胜、沈玉忠:《监督过失论略》,《法学论坛》2007年第1期。环境监管较之于一般行政监管具有环境保护的专业性,其从业人员的预见能力应高于一般人;同时,较之于行为人本人的注意能力又具有一定的客观性,因此环境监管过失中预见能力的判断应当以从事环境保护行政主管工作人员的能力为标准。环境监管过失中预见能力的判断标准为追究环境监管失职罪之司法人员的业务能力提出了很高的要求。环境监管失职罪的追责对环境保护与法律适用的专业性均有极高要求,尽管目前我国已经开启环境责任追究的专业化进程,*公安机关、检察机关与审判机关均以不同形式成立了专门的环境保护内设部门,以整合内部力量、节约司法资源、实现有效对接。但是双重人才的培养需要较长时间,这对环境监管过失中预见能力判断标准的司法适用提出了严峻挑战。

2.环境监管过失中预见可能性程度

关于监管过失中的预见可能性程度的判断标准,主要有具体预见可能性说和危惧感说。具体预见可能性说要求行为人应当对构成要件结果及基本因果关系有预见,危惧感说要求行为人对会造成的某种危险具有不安感。为了弥补传统过失论对预见可能性程度的高要求带来的监管过失难以追责的问题,新的新过失论将危惧感作为监管过失预见可能性程度判断的标准。环境监管过失的预见可能性程度的判断宜采取危惧感说,对被监管人的违法行为和严重法益侵害后果具有危惧感即可,预见可能性只要求具有抽象性、概括性,即只要大体上对在何种场合、因何种原因会造成严重法益侵害后果具有预见可能性即可。

环境监管过失中预见可能性程度采危惧感说,符合当下惩处环境监管失职罪的需要。环境监管工作具有高度的专业性,行为人预见可能性的判断标准较之于一般人要高。环境监管人具备专业的环境保护知识和经验,对环境风险的复杂性和不确定性有充分的认识,其对被监管人的行为和严重法益侵害后果的认知能力更高,因此,不同于一般过失要求必须达到对具体法益侵害后果的预见,只要对被监管人和严重法益侵害后果具有概括性、抽象性预见即可。环境监管人的行为与严重法益侵害后果之间介入了第三方即被监管人的行为,环境监管人对被监管人的行为引起严重法益侵害后果的因果过程认识难度很大,如果以达到对具体法益侵害后果的预见为标准,则会导致对环境监管过失的预见可能性程度要求过高,进而造成环境监管人的出罪理由不当扩大化,进一步将环境监管失职罪虚置。

(二)环境监管过失中的结果避免义务

结果避免义务是为预防危险和制止危害扩大而采取相应避免措施的义务。行为人在预见义务的基础上,违反结果避免义务时才能认定行为人成立犯罪过失。结果避免义务主要是指行为时的谨慎义务,即对法益侵害后果的避免义务。当监督者对法益侵害后果的发生负有结果避免义务的同时,其对被监督者的行为也负有监督义务。*参见杨建军、周绍忠:《监督过失责任研究》,《国家检察官学院学报》2010年第5期。监督过失中的结果避免义务既包括对被监督人行为的避免,也包括对法益侵害后果的避免。

环境监管过失中的结果避免义务包括督促被监管人合法合理进行业务活动的义务和避免严重法益侵害后果的义务两个方面。前者是指环境监管人督促被监管人按照法律法规等规范性文件、依据有关部门的授权或者委托以及单位内部规范性文件的规定进行与环境相关的业务活动。此种结果避免义务的实现一般以一定频次的检查、监督等作为实现手段,具有日常性和常规性。后者是指环境监管人发现被监管人的不当行为时应当及时予以制止并在职责范围内穷尽惩治措施,发现明显威胁、侵害环境法益的隐患应当采取有效手段防止侵害后果实际发生、采取措施避免损害进一步扩大。此种结果避免义务的实现要求环境监管人及时发现问题并采取有效止损措施。

一般环境资源犯罪的因果关系判定难度大、成本高,这在污染环境多因一果的情形下尤为明显。造成环境污染后果中污染物由多个被监管人排放,排放的多种污染物与各种环境要素相互作用,发生诸如毒性与病理转化、扩散、生物降解和积累等化学、物理、生物反应,最后共同造成严重法益侵害后果。上述情形中,环境监管人的结果避免义务认定,应当从督促被监管人合法合理进行排污活动和避免严重法益侵害后果的义务两个方面展开,即环境监管人做到如下两个方面方能免除罪责:一是环境监管人对该区域内的被监管人均依法履行了常规性督促职责;二是环境监管责任人对被监管人违法行为的查处、环境隐患的排除、环境危害的止损已经尽职。

四、环境监管过失司法认定的难题及克服

(一)环境监管的岗位责任与监管过失的司法认定

一般环境资源犯罪中,污染环境罪和破坏环境资源类犯罪大都要求造成严重法益侵害后果,属于实害犯。*根据2013年6月19日起施行的《最高人民法院、最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》(以下简称:《环境污染解释》)第1条第1款的规定,污染环境罪的门槛之一是“在饮用水水源一级保护区、自然保护区核心区排放、倾倒、处置有放射性的废物、含传染病病原体的废物、有毒物质的”。有人依此将污染环境罪的完成形态视为抽象危险犯,该观点是以人类的利益作为抽象危险判断的标准。笔者认为污染环境罪是对环境法益造成的实害,《环境污染解释》第1条第1款的规定只是司法解释制定者对环境法益造成实害的具体解读。在造成严重法益侵害后果的情形下,被监管人成立一般环境资源犯罪,环境监管人因过失导致上述后果发生的,成立环境监管失职罪。环境监管人的监管活动在司法实践中一般围绕可能侵害环境法益的项目展开。依据监管的进行时间和具体方式不同,环境监管可以划分为项目投入使用前和项目投入使用后两个阶段,*需要说明的是,此处的项目投入使用中涵盖了被监管人试生产的过程。对于未经审批而擅自进行生产而污染环境的,属于“项目投入使用后”。不同阶段各岗位的环境行政保护职责不同。

项目投入使用前环境监管人的主要职责包括进行环境影响评估和监督“三同时”制度的落实。对于项目投入使用前环境监管人是否尽到注意义务应当采取双层次的判断标准,即应进行形式合法性与实质合法性的判断。形式合法性判断是指,环境影响评估材料、“三同时”制度执行情况的监督手续、验收文件等材料要在形式上完备,即材料符合法律法规等规范性文件的规定,证件手续齐全。实质合法性判断是指,环境影响评估材料、“三同时”制度执行情况的监督手续、验收文件等材料具有客观性且符合项目投入使用的基本条件。环境监管人进行了尽职核实,上述材料能够反映项目投入使用前的真实情况。项目投入使用前环境监管人的行为若符合上述两个标准,便可认定其已经尽到了注意义务,此后即使由于被监管人的行为导致了严重法益侵害后果的发生,对环境监管人也不应当追究环境监管失职罪的刑事责任。

项目投入使用后环境监管失职罪的认定是司法实践中的难题。项目投入使用后环境监管人的主要职责包括环境监测和环境监察两个方面。“近年来,我国环境保护部制定的有关规章开始将实施监督性监测采样行为的主体由环境监测机构扩展到各级环境保护部门所属的环境监察机构。”*参见朱谦:《环境监察机构实施监督性监测采样行为的法律思考》,《法商研究》2013年第6期。尽管环境监测与环境监察存在职能交叉,但是基于环境监测与环境监察在执法方式方面的差异,下文将分别探讨。

环境监测是对污染源排污状况进行监督性监测的活动。环境监测工作本身技术性较强,监测数据具有客观性。尽管有学者对于环境监测主体的立法变化持反对态度,但是目前环境监察机构作为环境监测的主体已是实然状态,环境监测不仅是一项单纯的技术性活动,其背后还承载着环境保护行政职能,因此探讨环境监测人是否构成环境监管失职就具有了必要性。2007年《环境监测管理办法》规定了环境监测的主体与职责,这为环境监测人注意义务的认定提供了依据。环境监测是督促被监督人遵守法律、保护环境、防止严重法益侵害的重要手段,如果环境监测人对被监测人的行为和发生法益侵害后果有预见,且基于其环境保护的专业知识能够对自身不负责任所发生法益侵害后果而产生危惧感,则环境监测人具有注意义务。环境监测人的监管过失主要体现为没有按照要求对项目进行环境监测和虽然进行了环境监测但是不负责任未及时发现数据异常或者虽发现但是未采取相应措施。如果环境监测人尽到了环境监测职责,而被监管人采用断电或者技术手段影响、篡改监测数据,导致环境监测人无法发现环境违法犯罪行为的,则环境监测人不具有监管过失。

环境监察是环境保护主管部门依据环境保护规范性法律文件实施的行政执法活动。*司法实践和环境监察中对固体废物处理的监察正在逐步实现独立化,本文对固体废物处理监察的探讨一并放入环境监察中进行。2012年《环境监察办法》明确规定了环境监察的主体与职责。以环境监察过程中履行职责的方式为依据,可以将其划分为主动性检查监督和被动性检查监督。主动性检查监督是指环境监察人依法对项目进行常规性查看,并对人或者物的整改、完善等进行督促。主动性检查监督分为以下两种情形。一是未发现违法行为。一般情形下,主动性检查监督的职责履行难有具体可操作标准。为解决该问题,笔者认为应根据违法行为的危害性、隐蔽性、时空性等因素进行综合判断,将违法行为划分为一般违法行为和重大违法行为。对于一般违法行为,只要环境监察人按照法律法规等规范性文件、单位内部规范性文件规定的监察方式、监察频率、监察记录等要求进行了检查监督,则已经尽到了注意义务,不能追究其环境监管失职的刑事责任。对于重大违法行为,环境监察人已经发现但是轻信可以避免或者应当发现而没有发现的,则应当追究环境监管失职的刑事责任。*例如,2015年6月16日最高人民检察院发布十起检察机关加强生态环境司法保护典型案例,其中案例九“倪可佃等3人环境监管失职案”中环境监管人“没有及时发现、制止”被监管人的生产设施、车间内存放大量与正常生产范围无关的原辅材料、非法排放等违法行为。二是发现违法行为未做处理、虚假处理或者处理不当。环境监察人发现违法行为未做处理、虚假处理属于明显的环境监管失职,值得探讨的是处理不当的情形。处理不当主要指针对发现的违法行为未能穷尽有效措施。穷尽是从措施的来源评价,要求环境监察人已经用尽了其环境保护行政职权;*例如,2015年6月16日最高人民检察院发布十起检察机关加强生态环境司法保护典型案例,其中案例十“张建强环境监管失职案”中环境监管人对于发现辖区内存在非法经营的场所后,仅以罚款了事,而未进一步采取依法取缔等更为严厉的行政惩罚手段。有效是从措施的结果评价,要求环境监管人的措施能够防止严重环境法益侵害后果发生。只要环境监察人穷尽有效的措施,则已经尽到了注意义务,不能追究其环境监管失职的刑事责任。被动性检查监督是指,环境监察人通过举报等方式获知被监管人的违法情况,并依此对人或者物的整改、完善等进行督促。被动性违法信息处理过程中,只要环境监察人对获得的违法信息在其职权范围内进行了相应处理并记录在案,则已经尽到了注意义务,不能追究其环境监管失职的刑事责任。

项目投入使用后环境监管人已经发现违法行为或者明显隐患,但是仍然发生了严重法益侵害后果,如果环境监管人穷尽了监管手段,则不具有结果避免义务,不构成环境监管失职。有研究者认为,“对于那些没有最终决定权的监督管理者来说,只要他履行了如实反映情况的义务,即使最终没能避免环境事故的发生,也不能追究其监督过失责任”。*杜琪:《环境领域公务员监督过失责任研究》,《江淮论坛》2012年第1期。该观点主张“仅履行了如实反映情况的义务就不追究监督过失”,有违提高监管人注意义务的初衷。因此,宜采用“尽责上报”的标准判断注意义务的履行情况。尽责上报是指,环境监管人穷尽了法律规定的监管手段,且将发现的违法行为或者明显隐患上报给相关部门,无论该相关部门是否已经做出处理,环境监管人都不再具有结果避免义务,不能追究其环境监管失职的刑事责任。需要说明的是,环境监管人将发现违法行为或者明显隐患上报给相关部门但是相关部门未及时处理的情况下发生了严重法益侵害后果,环境监管人仍然不成立环境监管失职。例如,环境监管人依职权对于被监管人给予罚款或者责令停产的行政处罚,但是被监管人仍然进行非法生产,而环境监管人权力已经用尽,则环境监管人应当尽快向环境保护行政主管部门或者同级政府报告,如此则环境监管人不担责。

(二)环境监管的层级责任与监管过失的司法认定

环境监管在本质上是国家对社会的管理、政府对企业的管理。环境监管关系可以分为各级政府、环境保护主管部门因行政管理的需要而形成的监管关系和各级政府、各级环境保护主管部门在管理其他社会组织体的过程中形成的监管关系。各级政府、环境保护主管部门通过执行和落实环境政策与法律,最终实现对其他社会组织体环境行为的监管。环境监管失职罪惩处的对象是对被监管人具有直接监管职责的环境监管人,对于环境监管人及其本单位主管人员监管过失的认定,依照一般监管过失的认定标准进行即可,但是对于上级环境保护主管部门、同级或者上级政府责任人员是否应当追究以及应当追责到何种层级是司法认定中的难题。

在监管过失的情境中,监管人和被监管人对法益侵害风险的出现有共同的避免义务,且监管人需要通过自己的监管行为降低被监管人对法益侵害风险的扩大。当监管人履行监督职责不当时,其直接作用方式违背职责规范要求,形成对事故发生的直接作用力,监管人由此被非难和追责也就具有了正当性。*参见易益典:《监督过失犯罪中主体范围的合理界定》,《法学》2013年第3期。在环境监管过失中,直接负有环境监管职责的行为人与上级责任人员负有共同的环境法益侵害避免义务,上级责任人员逐级通过其下级人员直至直接负有环境监管职责的行为人,而与被监管人的行为与严重法益侵害后果产生关联。上级责任人员的结果避免义务受被监管人的行为与严重法益侵害后果之间原因力的影响,一般会随着责任人员层级的降低而逐渐增大,其结果避免义务的判断依赖于介入的下级责任人员行为。

上级责任人员对下级责任人员进行日常性监管和发现违法行为或者明显隐患时,环境监管过失的认定中要特别注意以下两个方面。第一,上级责任人员对下级责任人员进行日常性监管过程中,应严格限制环境监管过失的成立。上级责任人员对下级责任人员进行日常性监管是上级责任人员依照法律的规定对下级的日常性行政事务进行监督与管理,具有抽象性和不确定性。“刑法在污染治理领域并不是一把利器,其虽可以起到一定作用,但只应适用于重罪。”*Zada Lipman,Old Wine in New Bottles :Difficulties in the Application of General Principles of Criminal Law to Environmental Law. Environmental Crime: Proceedings of a Conference Held1-3September1993, Hobart/edited by Neil Gunningham, Jennifer Norberry & Sandra Mckillop. Publisher Canberra, ACT:Australian Institute of Criminology,c1995,p.10.环境监管失职罪作为刑事责任追究的手段,其适用应采取对行政权的运用保持间接而谦抑的态度。因此,在上级责任人员对下级责任人员进行日常性监管的情形下,只有在上级责任人员严重违反监管义务且因此造成极为严重法益侵害后果时,才能被追究环境监管失职的刑事责任。第二,上级责任人员发现下级的违法行为或者明显隐患时,应从严追究环境监管过失的成立。此种情形中,上级责任人员的行为与严重环境法益侵害后果的时空距离更为接近,较之于日常性监管更排除了因个人能力因素导致未能履职的可能,因此应当增加上级责任人员的注意负担,从严追究环境监管过失的成立。上级责任人员发现下级的违法行为或者明显隐患时,即产生对下级和被监管人的行为以及严重法益侵害后果的预见义务与避免义务,违背该注意义务造成严重法益侵害后果的应当成立环境监管过失。

上级责任人员具有具体事项最终决定权或者具有实质性的积极作为时环境监管过失的认定中要注意以下两个方面。第一,在上级责任人员具有具体事项的最终决定权时环境监管过失的认定方面,在参与工作人员的共同作用下,在参与人具有特别的监管义务或者其他监督任务之处,信赖原理必须退居次要地位。*参见[德]克劳斯·罗可辛:《德国刑法学总论》,王世洲译,法律出版社2005年版,第718页。上级责任人员对下级责任人员的监管过失要严格限制信赖原理的适用,而下级责任人员可以信赖上级责任人员能够做出正确决定,如果因上级责任人员的指示错误而导致严重法益侵害后果,下级责任人员不应承担监管过失的刑事责任。例如,上级环境保护行政主管部门是具体事项的最终决定部门,对于因下级责任人员之监督过失导致严重法益侵害后果的应当承担监管过失责任。此时,如果下级责任人员认真履行了监管职责,只是由于上级责任人员的错误决定导致了严重法益侵害后果的发生,下级责任人员不成立环境监管过失。第二,在上级责任人员具有实质性的积极作为时环境监管过失的认定方面,上级责任人员虽没有确定的具体事项的最终决定权,但是其基于一般职权以指挥、决定、命令等积极作为的方式履行对下级的监管职责,则应当承担监管过失责任。例如,各级政府对于同级环境保护行政主管部门的环境监管行为进行指挥,其对于因同级环境保护行政主管部门责任人员监督过失导致严重法益侵害后果的,应当承担监管过失责任。

(责任编辑:杜小丽)

侯艳芳,山东大学法学院副教授,法学博士、政治学博士后。

*本文为国家社科基金后期资助项目“环境资源犯罪常规性治理研究”(项目编号:14FFX038)和山东省人民检察院专题调研和理论研究课题“环境犯罪法律适用疑难问题研究”(项目编号:SD2015C17)的阶段性成果。

DF637

A

1005-9512-(2016)12-0071-12