民国报刊中南海文献分类与整理研究

——以《晚清民国期刊全文数据库》为核心

2016-12-05张建媛吉家凡

张建媛,王 琦,吉家凡

(海南大学 图书馆,海口570228)

民国报刊中南海文献分类与整理研究

——以《晚清民国期刊全文数据库》为核心

张建媛,王 琦,吉家凡

(海南大学 图书馆,海口570228)

以《晚清民国期刊全文数据库》为核心,对南海文献进行计量分析和整理研究,重点提取了海洋经济、侨界垦殖移民计划、主权宣传教育、南海文化痕迹等文献主题,呈现了民国报刊中南海文献的多元面貌,显示了海疆危机中各社会阶层的应对措施。

民国;报刊;南海

近代南海问题是当前的重要研究主题,而民国报刊是近代南海文献的重要来源之一,有必要进行充分梳理,为研究工作提供更好的文献支撑。民国报刊向以种类繁多、历史信息量大著称,加之报刊文献对时事反应敏锐,形式灵活,传播迅速,受众广泛,不失为还原近代南海事件的处理背景、搜集南海事件社会舆论和应对策略的极佳途径,形成以政治和外交为主要研究对象的近代南海问题的重要补充部分。

一、 民国南海文献研究的报刊来源

(一)传统的索引、汇编类资源

南海史地文献的梳理方面,以传统方式编撰的索引、汇编文献中包含较为丰富的民国南海报刊文献资料,一直以来对南海史地研究贡献良多,如李国强的《海南及南海诸岛史地论著资料索引》(中州古籍出版社,1994)、吴士存的《南海资料索引》(海南出版社,1998)、韩振华的《我国南海诸岛史料汇编》(东方出版社,1988)、陈史坚主编的《南海诸岛地名资料汇编》(广东省地图出版社,1987)、李准的《中国南海诸群岛文献汇编》(台湾学生书局,1975)等。

(二)电子资源

得益于近年来数字技术的飞速发展,数量浩繁的民国报刊能以电子资源形式呈现,并支持全文或文摘、篇名等字段的检索手段,极大地便利了研究工作。目前南海研究中可利用的民国报刊数字资源主要有以下几种。

1.上海图书馆《晚清民国期刊全文数据库》,其中民国期刊全文数据库收录民国时期(1911-1949)出版的近2万种期刊。

2.《民国文献大全~1949》数据库,包含民国期刊逾20,000种;报纸新闻广告条目约1000万笔,涵盖上海《申报》《民国日报》,天津《大公报》《益世报》,北京《顺天时报》,重庆《新华日报》等。

3.《大成老旧刊全文数据库》收录了1949年之前,清末与民国近80年间中国出版的7000多种、14余万期期刊。

以AES算法为例,在设计加解密算法硬件模块时以分组算法为基础。将明文按一定长度分组,明文组经过加密运算得到密文组,密文组经过解密运算(加密运算的逆运算)还原成明文组。分组算法分组可使用128、192或256位甚至更高位的密钥,可对应10、12等轮数[13]。分组算法的示意图如图9所示。

位于新疆维吾尔自治区南部皮山县境内的皮山河流域土质松软、水土流失严重、植被稀疏单一,河道两岸岸坡稳定性较差,存在防洪安全隐患;本文针对皮山河流域现状,结合该工程生态护岸治理实践,对土工石笼袋技术的应用进行探讨。

东西南沙资源调查的相关文献主要出现在《农声》《科学时报》《两广地质调查所年报》《矿业》《农业革命》《矿业周报》《农报》《水产月刊》《国立中央研究院植物研究所年报》《土壤》《国立中央大学农学院旬刊》《中国矿业纪要》《地质专报丙种》《地质论评》等专业性较强的报刊中,内容包括诸岛鸟粪矿场(磷酸矿)、土壤、盐田、海产贝类、动植物、珊瑚礁、藻类资源调查等。如熊大仁撰《西南沙群岛贝壳类之初步调查》一文,共调查了织锦螺、冠螺、蜘蛛螺、荣螺、醋螺、耳鲍、绶贝等三十九种贝类,每种均附有图片、纲目、拉丁名及形态特征描述。*参见熊大仁《西南沙群岛贝壳类之初步调查》,载《学艺》,1948年第2期第19-24页。

以上数字报刊资源大致分为两类,一类是以上海图书馆、大成老旧刊数据库为代表的商业类报刊数字资源,资料较为完备,能进行基本的标题字段检索,可进行简单的数据挖掘,但部分检索功能受到了文献类型的限制,如因期刊内容为缩微胶卷的电子影像,《晚清民国期刊全文数据库》无法进行全文检索。

在处理城市精明增长与蔓延发展的关系时,最重要的就是把握城市建设发展中二者的“度”,从而更好地实现城市可持续发展。下文笔者继续从城市规模角度入手,列举正确把握精明增长与蔓延发展关系的相关建议:

改良MRS培养基(1 L):葡萄糖20 g,酵母粉5 g,牛肉膏5 g,胰蛋白胨10 g,蛋白胨5 g,吐温80 1 g,柠檬酸三铵 2 g,磷酸二氢钾2 g,乙酸钠5 g,硫酸镁0.1 g,硫酸锰0.05 g;pH 6.0,121 ℃灭菌20 min。

第二类是国家图书馆等机构开展的民国报刊报纸数字资源建设,读者可经注册后免费使用,资料也相当丰富,缺点在于只能先按照刊名进行检索,再逐年逐期逐篇翻阅,无法通过篇名或全文检索寻找特定主题的文献。

二、 民国报刊中的南海文献研究——初步的计量分析

以上海图书馆《晚清民国期刊全文数据库》为核心来源,对南海文献进行简单的计量分析,以对民国报刊中的南海文献有一个较为宏观的认识。

(二)侨界关注的垦殖移民计划

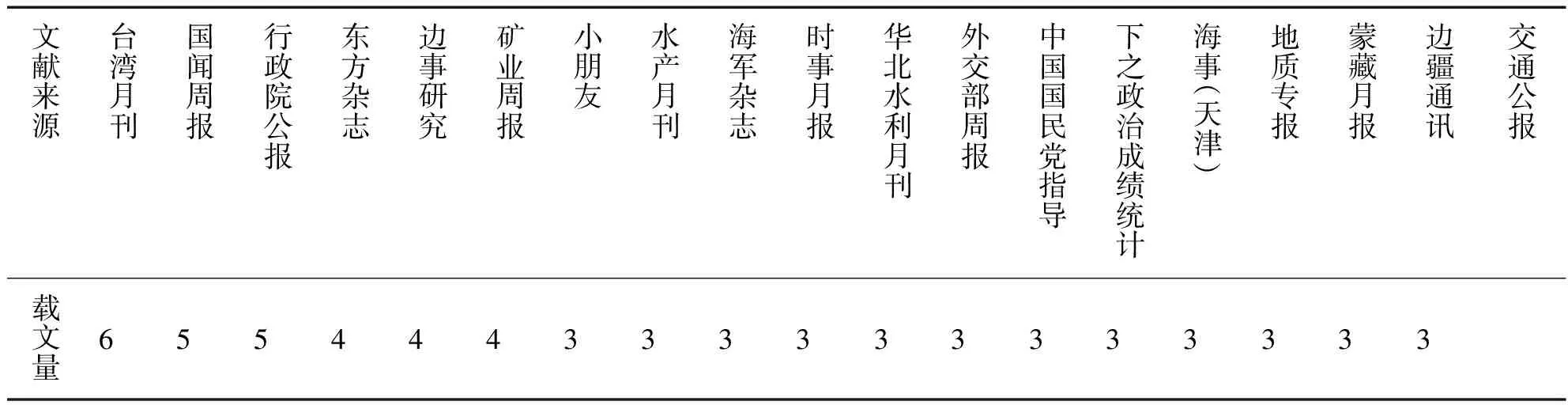

表1 民国报刊中西沙文献来源及载文量排名

从上表中可知,每种刊物刊载的西沙文献数量都不多,其中《台湾月刊》发文量最大,也仅为6篇,绝大部分刊物的发文量仅为1-3篇,故多数刊物表中从略。从另一个角度讲,以265篇的总发文量计算,西沙文献分布的期刊种类是非常多的。

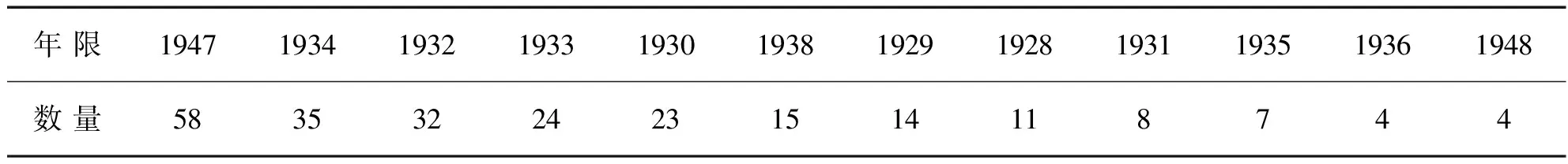

表2 民国报刊中西沙文献在各年限的分布排名

从上表中可见,民国报刊中西沙文献的年限分布并不均衡,其中以1947(58篇)、1934(35篇)、1933(24篇)、1932(32篇)、1930(23篇)等年份的发文量较大,大部分年份只有1-3篇文献不等,抗战期间甚或全年并无报道,故多数年份表中从略。报道量较大的年份,基本对应某一比较重要的历史事件,如1932-1934年报道量较大,与法日谋夺西沙群岛引发中国各界警惕及这一时期中国政府筹划建立西沙观象台等事件一致。发文量最大的1947年,概因战后法舰突然登陆西沙,对尚沉浸在抗战胜利后“故土重光”之感中的国民政府及国人的心理造成很大冲击,故相关报道连篇累牍,同时也引发对东西沙其他问题的关注,如出现较多磷酸矿(鸟粪)、渔业、物产、地理等主题的报道。

东沙的报道也较多见诸报刊,在《晚清民国期刊全文数据库》中,以东沙为检索词检索题名字段,共检索到相关文献453篇。发表文献分布在1909年至1947年间,其中发表在《海军公报》一刊的文献累计达314篇,约占全部文献量的70%。东沙文献主要内容有二,一是东沙岛的归属权问题,二是东沙岛气象台的建设过程。后者相关公文极为详细,如东沙岛公务人员任免、气象台的建筑施工如工人安排、运输小轮的购置、资金拨付往来、军需粮食之接济等公文等靡不具备,是研究相关问题的重要文献来源。与西沙的报道一致,东沙文限量相对集中的年份也与一定的历史事件相关。

4.国家图书馆民国中文期刊资源库,提供4000多种期刊电子影像的全文浏览;中国国家图书馆民国报纸资源库,首批推出:《大刚报》《新华日报》《益世报》等6种。

民国报刊中的南沙文献则需要注意其阶段性。在民国一定历史时期内,“南沙群岛”实指今中沙群岛,而“团沙群岛”才指的是今南沙群岛;1933年发生法国谋夺团沙群岛事件,报刊文献开始大量以南海九岛或九小岛之名对事态进行报道和讨论,当时中国共产党主办的报纸即以“日本抗议法国占南海九岛:帝国主义冲突之又一幕”[1]为题报道了这一事件。也有作者投书,向国人介绍法国人眼中的九小岛。*参见温祥发(译)《法国人口中之南海九岛》,载《岛光》,1933年第1期第15-17页。

1947年,中华民国政府内政部重新审定南海诸岛地名172个,并将原南沙群岛改名为中沙群岛,团沙群岛始更名为南沙群岛,这一时期的刊物开始密集报道政府接收南沙群岛事项及资源调查、地理勘测等活动,如对南沙群岛土壤、太平岛地质概况的研究。

民国报刊中的南海文献数量较多,文中所涉及到的计量分析部分,只是根据《晚清民国期刊全文数据库》单一数据库进行的,受到其收录的数量、种类和检索功能的限制,只能作为一个研究参照对象,整体的推论尚需要有规模更大的数字报刊源作为分析的对象。

三、 民国报刊中南海文献主题——以东西南沙群岛的文献报道为例

除了传统政治主题外,南海诸岛海洋经济、华侨垦殖开发、海洋文化、主权宣传教育等几个主题,在民国报刊文献中都有所涉及,虽然文献量较少,但对于完整呈现民国报刊中南海文献的面貌也是非常必要的,兹重点论述如下。

(一)海洋经济范畴

2014年,OSCE正式纳入台湾医师考试第二试应考资格条件,测试站数为12站,其中标准化病人8站(内科3站、外科2站、妇产科1站、儿科1站和急诊科1站),技能操作4站,每站10分钟(2分钟读题,8分钟考试),前6站和后6站中间休息15分钟。整场考试共2小时15分钟。

民国时期,除传统的渔业生产外,开发东西南沙和海南岛更曾被寄予繁荣经济及维护主权的双重期待,一系列的东西南沙资源调查得以进行,矿产、海产经营开采活动较为活跃。

考察发现,多数老师疏于对微课的认知与研究,在使用过程中,往往硬性地将微课嵌入到课件当中,作为新授课内容的一部分,缺乏课前预习、课后复习等灵活形式的尝试。甚至有个别老师,插入微视频只是为了调节气氛,不知道其就是微课,对视频的选择、制作也没有针对性。综合种种问题,所体现的就是微课缺乏科学系统的设计,局限于课堂之上,而应用效率不高。究其原因,主要有以下几点:教师对现代教育的信息技术的意识淡薄;对相关新技术培训和学习的机会较少;对传统教学方式存在根深蒂固的思想,难以实现意识领域的根本改观等。

印度尼西亚、菲律宾侨界对此倡议也有所反应。1936年《天主公教白话报》报道菲岛华侨拟投资南海垦荒。*参见《中外要闻:菲岛华侨拟投资南海垦荒》,载《天主公教白话报》,1936年第20卷第23期506页。1947年《中山华侨》也刊文介绍万隆华侨集资百万盾殖民西沙群岛计划,文中称鉴于印度尼西亚之经济前途黯淡,希望中国政府给予华侨开发殖民西沙群岛的优先权,并指若干医生、工程师及经济专家均支持此项计划,“相信政府给与特权后,其他城市华侨,亦将予以赞助,此际万隆,已有五千侨胞,表示愿往西沙群岛”[9]。

此类资源调查和科学研究,多由中山大学、中央大学、厦门大学等大学及各研究机构派出的专家主持进行,其成果也很有参考价值,为粤当局的开发计划提供了支持。如国立中央大学姚醒黄、唐本明等就西沙岛鸟粪对于土壤消化作用进行了试验。据1933年《上海市水产经济月刊》刊载的渔业消息,厦大研究院也曾派员往东沙岛采集海产标本。*参见《厦大研究院派员往东沙岛采集海产标本》,载《上海市水产经济月刊》,1933年第2卷第8期,第2页。其中中山大学因地理上的便利,对南海诸岛的介入较深,除派员进行调查实验外,还一度受政府委托管理西沙群岛磷矿,“由本校自行开采”[2]。抗战胜利后,海军总司令部与广东省政府,派员前往西南沙群岛,“复会同国立中央研究院、动物调查所、植物调查所、地质调查所、台湾大学海洋研究所及广东建设研究委员会,作详尽之调查”[3]。

矿产开采方面,民国报刊中东西沙鸟粪矿产(即磷酸矿)报道较多,显示该事件在当时的关注度较高。据不完全统计,《晚清民国期刊全文数据库》中与西沙鸟粪矿藏相关的报道有近30篇,涵盖鸟粪矿产开发的各个方面,包括鸟粪的资源调查、招商承办、矿产开采乃至广告宣传等。1915年以来西沙磷酸矿的开采过程在报刊文献中有清晰的脉络可循,从各界对日人大肆盗采鸟粪的揭露,到对涉事承包商何瑞年究责的呼吁,以及究办此案过程中的反复波折,再到其后数次招商承办等,延宕二十余年,显示西沙鸟粪矿产开采过程并不顺利。*参见《西沙鸟粪价值二千万元:日人潜入偷采》,载《商业杂志》,1929年第4卷第7期第8页;《一件呈省政府琼崖西沙群岛实业无限公司商人何瑞年承办西沙群岛办理多年毫无成绩拟将原案撤销另招承办请核示遵由(中华民国十五年十一月廿五日)》,载《三六九画报》,1943年第21卷第5期第2页。东沙岛鸟粪的开采和经营情况也与此类似,1909年《广东劝业报》即报道了招商承东沙岛磷质矿的消息。*参见《招商承东沙岛磷质》,载《广东劝业报》,1909年第85期第42页。

海产开采方面这一时期也为国人关注。南海诸岛海产丰饶,东沙岛海产尤为日人觊觎已久,清末政府曾与日商大泽商会议订代售东沙岛水物产合同;中日南海争端激化之后,有关海产被日方盗采的报道屡屡见诸报端,1930、1931、1932、1934、1936、1947年,《海事(天津)》《水产月刊》《农声》《广东旅沪同乡会月刊》等刊分别对日人盗采海人草等海产事件做了揭露,可见当时这一情况较为常见。和西沙鸟粪开采过程类似,其时也出现了承包商勾连日人开采东沙鸟粪矿产的事件。东西沙鸟粪矿产、海产开采的报道,与中日主权斗争交织在一起,因此报道的情绪通常较为急迫。

另外,香港华商国产田料有限公司1932年曾在《香港九龙杂志》刊登广告,宣传其经营的西沙岛鸟粪肥田料的功效,延伸了南海诸岛鸟粪开发的经营链条。*参见《华商国产田料有限公司(西沙岛鸟粪肥田料)(附图)》,载《香港九龙杂志》,1932年第1卷第4期第21页。另1930年中华农矿公司曾在刊物上为其采用化学方法制成的西沙岛天然鹊粪肥料做广告,称在广州嘉南堂东楼设有分行以便同胞订购。*参见《时事要闻:我国西沙天然鹊粪田料之佳讯》,载《中华实事周刊》,1930年第2卷第20期第10页。

肿瘤患者发生营养不良的几率较高,主要是两个原因,营养摄入不足以及营养代谢异常,临床主要表现为机体能量消耗异常,碳水化合物、蛋白以及骨骼肌消耗异常,电解质、水代谢紊乱,表现为恶病质状,因而对肿瘤患者实施营养支持治疗具有重要意义。科学有效的营养支持治疗能够明显改善患者的身体情况,提高治疗疗效以及患者的生活质量,对于患者的康复具有重要意义[3]。

从年龄结构来看,抽样调查的结果显示,在城阳区乡村旅游的旅游者中,年龄分布主要集中在20岁至44岁之间,有137人,占53.57%,其次是45岁至64岁有77人,占30.1%。可见这两个年龄段的旅游者是城阳区乡村旅游的主要客源市场。而20岁以下的有23人,65岁以上的有19人,分别占9%和7.5%。本文认为青岛市的乡村旅游可在主要客源市场的基础上,适度开发学生旅游市场和老年人旅游市场。

值得注意的是,即使是在阻止日人盗采海产呼声甚高的时期,民国文献中仍可见有关救助日籍遇险渔船的报道,一则是据《海军公报》所载1931年电海岸巡防处报,要求东沙岛相关人员如有必要的话救助日失踪渔船。*参见电海岸巡防处《据报日渔船失踪倘有该船避难人员到东沙岛时应予救护由》,载《海军公报》,1931年第29期第271,30页。后续又有电文称日渔船被难人员经东沙岛救护,由日舰到岛领回。*参见代电外交部《复日渔船被难人员业经东沙岛救护并已由日舰到岛领回请查照转达由》,载《海军公报》,1931年第29第290,36页。东沙岛观象台曾在一个月内,救护外国渔船九艘,对难民五十余人优予收容。这说明即使在非常时期,海上安全救助仍然是一种超越政治和国界的人道主义存在。

传统渔业生产方面,南海渔民航海指南“更路簿”的历史内涵已经得到了各界的充分认识,“是我国维护南海主权的重要历史依据和法理依据”[4],并就此展开了挖掘研究,对近代南海渔业生产组织形式的研究同样有待继续深入,民国报刊中对此偶有涉及,反映的内容比较新颖。1947年刊载于《台湾月刊》的《痛话西沙》一文,涉及一种西沙渔业生产组织形式,包括渔船的人员结构、资金来源、渔获分配、出售等各个环节。据该文记载,海南岛来西沙的渔船每次为三两只同行,每船可以容纳渔夫二十余人。渔船的组织有客官、船主、渔夫之分,客官即贷款给船主经营渔业的人,他所放的款项约为船值的三分之二,某船由某客官放款,则这船所捕获的鱼,就由某客官收买,不得转卖他人。渔夫对各自所捕得的鱼标上记号,以便计量分资,一般渔获分作三份,船主得三分之一,其余则除去伙食及每担鱼用盐五十斤价值外,概归渔夫所有。“对于遇难者的家属,依照惯例,船主也必须酌给抚恤金。”[5]

1911年《水产画报》一刊,刊有西沙作业渔船满载海参蚝贝返港下锚、捕捞高濑贝渔船准备出港作业及返港等图片。文中称图片为广州商业检验局汕头分处郑先慧所赠,“据云今年因渔业不振,渔船减少一半,故生产不多,下年如何尚不可知”[6]。反映了某段时间西沙渔业生产不甚景气的一个小小侧面。

以西沙为检索词在篇名字段检索:共检出相关文献265篇。文献主要内容为法日染指西沙群岛引发的外交及政治对策探讨,这一过程自上世纪30年代初法国觊觎西沙群岛开始,至抗战胜利事态平息为止,持续十几年之久。下面通过表1和表2了解民国报刊中西沙文献的来源、分布等情况。

民国侨报如《中山华侨》《南侨月报》《中南情报》《侨务》《华侨周报》《南侨通讯社》等对南海事态有所报道,尤其关注日法染指南海诸岛的企图,1922年《侨务》刊文称日人买通华商出名立案,谋占西沙群岛,引起琼崖各界大动公愤,“咨请省长转咨内务部,将何瑞年等瞒骗政府承办西沙群岛实业公司成案迅予撤销,以保边防而杜侵略,庶琼崖免为朝鲜台湾之续云云。”[7]《华侨半月刊》也对法国占领南海九岛进行了论述。*参见梁作民《论法占南海九岛》,载《华侨半月刊》,1933年第29卷第14-16页。

值得注意的是侨报中有关华侨垦殖西沙群岛的文章。该提议最早见于1934年的《中南情报》,呼吁南洋侨胞急起开发西沙群岛。文中称中国门户洞开,不幸沦为鱼肉,为保我主权,“而在吾南洋之侨胞,欲救此当前经济不景气之厄运,与夫大多数失业之恐慌,则莫如利用停滞之资本,与余胜之人力,辅助政府,速即开发西沙群岛”[8]。

再次,音乐文化多种多样,角度也不同。例如上《摇篮曲》一课时,有的教师在用多媒体播放这首歌曲的同时,配以相应的图片来加强学生的直观感受:高高的天空,月光照耀的木屋里,小宝宝正躺在床上看着星星,将学生带入作品所要表达的意境中,让学生通过真实的感知更好地理解音乐。而有的教师为了让学生更真切地理解母爱,播放汶川地震中的画面:一堆废墟的间隙,她双膝跪地,整个上身向前匍匐着,双手扶地支撑着身体,而她的身下,孩子还活着。手机屏幕上是一条已经写好的短信:“亲爱的宝贝,如果你能活着,一定要记住我爱你。”这样的画面让学生更加深刻地理解了母爱的伟大。

该文列举西沙群岛物产富饶适宜垦殖、位处香港至新加坡之航道要冲、气候与南洋相似等数端益处,但同时也提及国内政局之弊可能引发的忧惧和顾虑:“更不幸而为中国之侨胞!旅居海外,固到处吃亏受气,返国则以政治不上轨道,不独苛捐杂税之繁,难以应付,而吏治之不澄清,贪污之敲骨吸髓,反不如托庇异族宇下,可以苟安,故侨胞鉴于既往,未必肯勇往直前,返国投资,以开发荒凉之孤岛。”[8]文中还罕有地提及侨胞群体自身特性与不足之处,认为侨胞旅居海外,皆各自单独行动,故常常势孤力单受人欺凌而失败。

本研究以草莓为原料,采用蔗糖、果糖、葡萄糖以及蔗糖结合超声渗透预处理方式,再进行真空冷冻联合热风干燥处理,通过对草莓的色泽、硬度、水分含量、花色苷、多酚、黄酮、对DPPH和-OH清除率、铁离子还原能力等指标进行测定,寻找出合适的干燥工艺,旨在为该技术在草莓干燥加工上的应用和产业化发展提供支持。

Candes和Tao等人已证明当已知观测元素数量c≥Cμ2nr(logn)6时,优化问题式(3)可以以不低于1-n-3的概率重构矩阵X,其中C为常数,μ为不相关系数,r为矩阵的秩.

招募华侨垦殖西南沙群岛的计划,一度也曾进入政府规划的范围之内。据1947年《粤侨导报》报道,为开发琼崖及西南沙群岛、发动民营工业招致华侨投资,汉口行辕副主任吴奇伟偕专家考察了西南沙岛。*参见《开发琼崖及西南沙群岛:发动民营工业招致华侨投资,吴奇伟偕专家考察西南沙岛》,载《粤侨导报》,1947年10-12期第24-25页。1948年《侨声》的报道,显示广东政府层面对华侨垦殖问题的规划曾经进入更为具体的阶段,《粤省政府便利侨胞,承投西南沙群岛》一文称:“该岛鸟粪储量丰富,向为越南一带华侨所重视,故对开采承投问题,曾迭向粤省当局咨询,据悉,粤省为革除过去华侨向祖国投资手续麻烦起见,特予以改善,并分别通函各海外侨团,解释该项鸟粪承投办法手续,并予侨胞多方便利……据云:凡各地侨胞有意承包该项鸟粪资源者,可依其他矿权请领手续,同样办理云。”[10]

通过以上文献的大致内容,可见整个二次世界大战前后,因南洋胶园经济的凋敝与南海主权斗争的需要,曾经产生过以华侨垦殖西南沙群岛的计划,相关议题涉及菲律宾、印度尼西亚、越南等国侨胞,虽然并未实施,但各方爱国之情可鉴,而华侨当时生活境遇之窘迫也跃然纸上。

(三)南海文化的痕迹

孤魂庙、海神庙、天后庙等庙宇是南海文化的重要符号,在民国报刊中也偶有记载。孤魂庙多见于南海岛屿,系为纪念逝于南海的无名渔民所立,寄托后人追悼之情。《痛话西沙(续):(五)海上渔夫的‘孤魂庙’》一文对西沙孤魂庙有简单介绍,称多树岛(今永兴岛)中有海南人所建的孤魂庙一所,高阔约六尺,其年代不可考,后被日人摧毁。

符气雄1947年在《边政公论》一刊发表《西沙群岛与渔业》一文,介绍西沙“海神庙”,称该庙建于清代初年,据说该庙的海神非常英灵,有求必用,经过西沙群岛的渔民人人都要到庙上去进香举烛,以求海神保佑平安。符气雄评价,南海讨海生活异常艰难,确有“魑魅逢迎于海上,不许生还”之险,“所以,航海的人,禁忌最多,敬神最挚,西沙群岛上的那座庙子,实在关系着我国南方渔民精神生活之所系,代表我国文化的典型”。[11]

1936年《东方杂志》刊载了黄坚志在东沙岛上拍摄的数幅照片,包括带有轻便铁轨的观象台、岛上猎获之海鹰,以及岛上最早的建筑——天后庙等,称东沙岛“粤海渔人常以此为驻足晒鱼之所”[12]。从黑白图片上看去,天后庙形制简朴,只有陋室一间,窗牖一扇,雕饰全无,形如岩石一般。天后信仰也坚韧如斯,海水所到之处便能觅其踪迹。据《痛话西沙》一文记载,和永兴岛孤魂庙的遭遇类似,东沙岛上的天后庙在1907年也曾被盗采鸟粪的日商西泽吉次捣毁,黄志坚所拍摄的天后庙或许为重建。*参见东之《痛话西沙(续):(五)海上渔夫的“孤魂庙”》,载《台湾月刊》,1947年第7期第100-101页。南海岛屿上的庙宇几次遭到日人的破坏,说明日人对于中国在南海上的文化符号一直是非常警惕的。

除了耕海文化外,西沙群岛还罕见地与流放文化发生关系。海南流放文化流布甚广,除政治犯外,自古以来就常见将广东等地的匪类流放到海南岛的动议及实施的例证,民国期刊文献中居然也见此提议。《针报》 1947年刊《窃匪充军西沙群岛》一文,作者“将军”对所谓首倡者“张主任”的观点表现出十二万分的赞同:“乃张主任提拟将窃匪小偷辈,充军去西沙群岛,做垦荒工作,此不特三千万市民,同声喝彩,即匪辈亦可出生天,……做贼者,多为衣食问题,而西沙群岛,为荒山无人之区,亟待大批人力予以开发,故将一大批大贼小贼送去,治安既好,又能垦荒,此实最痛快之事也……广州治安,益见良好矣!”[13]虽然以现代视角来看,这种观点难免一厢情愿甚至荒谬,却也是岭南一带流放思维一以贯之的表现。

(四)南海诸岛主权的宣传教育

面对严峻的主权危机,有关南海主权的宣传教育也在民国社会各界展开。《中华图书馆协会会报》刊文,介绍 1947年6月11日至15日广东省立图书馆举行西南沙群岛资料展览,共展出图书档共三百八十余件。文中还介绍了著名图书馆专家杜定友先生在西沙主权历史文献考证方面的贡献:“略以杜定友先生读书精神可佩,渠曾将古今中外关于西南沙群岛之书浏览一过,确证该地于唐宋间(约在公历700一1200年)已隶我版图,当时名‘十二子石’、‘万里长沙’、‘万沙石塘’等,由琼崖道尹管治。郑和出巡南洋,曾取道于此云。法国坚持其国已于一千八百余年进驻……由于杜氏之读书得闻,法人自知理亏,不敢再行强硬矣云云。”[14]

云南省在枯水季节由于市场价格偏低导致煤电机组开机意愿不足,边际运行机组为煤电机组,目前面临的问题并不是装机容量不足,仅仅是机组开机意愿问题,所以为短期供给不足的问题。要提高煤电机组开机意愿的方式为提高价格,当市场价格高于边际成本时,煤电机组开机意愿增强。

除了文献资料展览外,西南沙群岛物产展览也于1947年举办,缘起于中央研究院台湾海洋研究所、经济部地质调查所等机构派中业中基两舰分赴西南沙岛考察,考察人员随舰返抵广州后,带回大量海产珊瑚贝壳、鱼虾等类标本以及磷酸矿椰子香蕉等产物,“广东省主席主席罗卓英为唤起粤人对西南沙群岛注意起见,□(按:原文不清)请各考察人员将采集所获之物产标本,在穗公开展览”[15],并指定省府萧次尹委员等为西南沙群岛物产展览会主持人,于当年6月11日——13日在文献馆举行展览。

另《西北大学校报》等还记载了郑资约教授在西北大学、中山大学就西南沙群岛问题演讲的报道。郑资约详述两群岛接收过程,继而说明两群岛之气候与经济价值,进而指出两岛之重要性全在其所处之地位,“世界政治发展之趋势,大西洋时代似已过去,将来着重点当在太平洋与印度洋,而西南沙群岛即居两洋交通孔道,军事价值颇属明显”[16],最后又论及法国占据珊瑚岛事件。虽然发文数量有限,但南海问题也进入了中小学宣传教育范畴,相关文章刊载于《学生杂志(南京)》、《小朋友》《儿童知识》《儿童故事》几个刊物,时间分别为1915年(1篇)、1934年(2篇)、1935年(1篇)和1947年(2篇),宣传了日人偷采鸟粪、气象台建筑、玳瑁珍闻、与法国之斗争、西沙地理知识等,图文并茂,篇目寥寥,却基本涉及到30年间几个重大的历史事件。1935年,厉鼎勋提出在中学用地理教材中讲授中国最南端领土的内容,“尤其对于青年的学生们,要灌输这样爱护国土的知识”[17],反应了当时学校教育中领海意识的觉醒。

结 语

从上述民国报刊中的南海文献可见,民国时期中国与日法之间在南海岛屿的主权归属上曾有过长期的斗争,在这种海疆危机中,政治与外交、军事的应对措施自然是最重要的关注点,同时,也由此种事件对南海诸岛的关注拓展至经济、学界、侨界等社会各界,各种社会力量基于自身的角色,对东西南沙问题做出了反应,这种反应既是对国民政府以及广东省政府所进行的主权斗争的呼应,也使得南海诸岛获得了超出政治军事之外的关注和发展契机,如对南海诸岛的开发与经营等。当然,长期的政局动荡使南海诸岛所获得的这种发展契机只能非常有限和脆弱,大多的计划只能浅尝辄止,甚或只能耽于纸上。但这一时期从社会各个层面所进行的努力仍为南海发展史写下了重要的一笔,也构成了当前南海开发和主权维护的历史背景。

[1]日本抗议法国占南海九岛:帝国主义冲突之又一幕[J].红色中华,1933(103):3.

[2]校闻:西沙群岛决由本校自行开采[J].农声,1929(117):77.

[3]熊大仁.西南沙群岛贝壳类之初步调查[J].学艺,1948,(2):19.

[4]周伟民,唐玲玲.《更路簿》是我国南海维权的重要历史依据和法理依据[J].琼州学院学报,2015(04):18-25.

[5]东之.痛话西沙(续):(五)海上渔夫的“孤魂庙”[J].台湾月刊,1947(7):100-101.

[6]琼州渔业一瞥:往西沙群岛捕捞海产之渔船:[照片][J].水产画报,1911(13):49.

[7]危言:日人谋占西沙群岛:买通华商出名立案,琼崖各界大动公愤[J].侨务,1922(48):5.

[8]述评:南洋侨胞宜急起开发西沙群岛君适[J].中南情报,1934(2):1-2.

[9]侨讯:万隆华侨集资百万盾:殖民西沙群岛之计划[J].中山华侨,1947(3):29.

[10]粤省政府便利侨胞,承投西南沙群岛[J].侨声(广州),1948(2):32.

[11]符气雄.西沙群岛与渔业[J].边政公论,1947(2):62-65.

[12]黄坚志.东沙岛:岛上的最早建筑物:天后庙:[照片][J].东方杂志,1936,33(6):1.

[13]将军.窃匪充军西沙群岛[N].针报,1947(76):08.

[14]图书馆界:二、国内:广东省立图书馆举行西南沙群岛资料展览[J].中华图书馆协会会报,1948,21(3-4):16.

[15]西南沙群岛物产展览[J].科学,1947(9):281.

[16]校闻:演讲汇志:郑教授资约讲演,西南沙群岛问题[J].国立西北大学校刊,1947,复刊(29):10.

[17]厉鼎勋.中国领土最南应该到南海九岛(中学用地理教材):附地图[J].中华教育界,1935(8):49-53.

(编校:王旭东)

Classification and Collection of Documents of the South China Sea during the Republic of China—TakingFullTextDatabaseofJournalsinLateQingandtheRepublicofChinaas the Center

ZHANG Jian-yuan, WANG Qi, JI Jia-fan

(Library, Hainan University, Haikou 570228, China)

By conducting a quantitative analysis and collection study of documents on South China Sea, published inFullTextDatabaseofJournalsinLateQingandtheRepublicofChina, this paper provides a multiple features in the documents of the South China Sea such as ocean economy, overseas Chinese reclamation and immigrants plan, sovereign publicity and education, culture heritage of the South China Sea, and shows the measures to solve coastal crisis taken by different social ranks.

the Republic of China; journal; the South China Sea

2016-07-02

国家社科基金项目(15XTQ005);海南省高等学校科学研究项目(Hnky2016-13)

张建媛(1977-),女,河北唐山人,海南大学图书馆咨询部副研究馆员,硕士,主要研究方向为海南地方文献;王琦(1967-),男,海南省澄迈县人,海南大学法学院教授,博士,博士生导师,主要研究方向为民事诉讼与司法制度;吉家凡(1963-),男,海南乐东人,海南大学图书馆技术部,研究馆员,研究方向为图书情报。

K258

A

1008-6722(2016)04-0011-07

10.13307/j.issn.1008-6722.2016.04.03