中国财税治理模式的现代转化与进路变迁

2016-11-30张富利

张富利

中国财税治理模式的现代转化与进路变迁

张富利

传统的行政主导的国家治理模式在经济体制转变的过程中,逐渐向以“共治、善治与法治”为标志的现代治理模式转化。淡化宏观调控功能,以国家治理引导财政改革、建立与市场经济相吻合的现代财政制度成为主旋律。在这种大转型的背景下,财税治理作为现代治理的重要一环,自然对此作出积极回应,在考量国家性质与社会基础的前提下,寻求市场与政府二者间税理意义的衡平。实现财税治理法治化,关键在于奉行税收法定主义,理顺财税立法与财政改革的关系,构建现代财税法律制度。具体而言,则是实现两个层次、两组关系的权力配置,即在横向层面充分发挥代议机构的人民民主功能,达致财税权的均衡配置;在纵向层面上,全面实现政府机构间财政关系的法治化,推动地方自治。

财税治理;良法善治;财税权力配置

“我国当前经济社会发展中出现的问题并非仅仅与经济层面上的公共财政相关,而是在于法律制度构建尚不完善、法治理念贯彻不够深入,在于系统性改革中财税法治的缺位和薄弱。”*刘剑文:《财税法治的破局与立势——一种以关系平衡为核心的治国之路》,《清华法学》2013年第5期。近三十年来,中国经济的增长方式基本已经完成了从粗放型到集约型转变的重大任务。在此过程中,财税治理的现代模式尽管百转千磨,却也逐渐形成。不同的治国之术反映在财政体制中便是呈现出各异的财税安排,国家财税治理的决策动向与轨迹变迁,显然是推动现代社会大转型的重要一环。

一、国家治理语境下的财税理念转化

2013年,中共中央十八届三中全会《关于全面深化改革若干重大问题的决定》明确对社会体制改革提出“推进国家治理体系和治理能力现代化”的要求*十八届三中全会公报指出,“全面深化改革的总目标是完善和发展中国特色社会主义制度,推进国家治理体系和治理能力现代化”。参见中共中央十八届三中全会《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》。,而十八届四中全会《关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》更突出强调“全面推进依法治国”*十八届四中全会提出,“全面推进依法治国,总目标是建设中国特色社会主义法治体系,建设社会主义法治国家”。参见十八届四中全会《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》。,《决定》明确用“国家治理”来作为财税改革的方针导向,无论从其立论层次还是立论高度而言,均超过了传统的“管理”*“管理”与“治理”一字之差,二者之意涵却天壤之别。治理以权力为焦点,管理以资源的有效、合理利用为焦点。。紧随其后的是,中共中央政治局审议通过了《深化财税体制改革总体方案》,方案明确了国家财政制度建设的总目标——即到2020年基本建立优化合理的现代财政制度*《方案》规定国家财政制度建设的总目标为:“统一完整、法治规范、公开透明、运行高效,有利于优化资源配置、维护市场统一、促进社会公平、实现国家长治久安的可持续的现代财政制度”。《深化财税体制改革总体方案》是新中国历史上首次以政治局会议决议的形式通过并施行的、具有整体性和总揽性的财税体制改革框架性方案。该方案进行了新一轮深化财税体制改革的顶层设计,为我国当前和未来一段时期提出了指导思想、总体要求、政策措施,也规划了一定的时间表和路线图。,并着重进行预算管理制度改革、税收制度改革及中央和地方政府间财政关系改革三大举措。可见,决策层的治国理念在根本上出现了重大转变,完成了“对旧式‘国家建构’模式的根本性重构”*[法]让·皮埃尔·戈丹:《何谓治理》,钟震宇译,社会科学文献出版社2010年版。。过去数十年来的单一集权管理模式已开始转向政府、市场与社会多元分权共同治理的治理架构,“是全面深化改革从‘负和博弈’到‘零和博弈’再到‘正和博弈’的伟大尝试。”*江必新:《推进国家治理体系和治理能力现代化》,《光明日报》2013年11月15日。

财政制度的安排承载着税收国家与纳税人、政治国家与公民社会、政府行政与经济市场等多层次的社会基本关系*楼继伟:《深化财税体制改革 建立现代财政制度》,《求是》2014年第20期。,故此可以理解国家将其作为全面深化改革的枢纽所在。既往的财政管理模式本质上是财税统制,着力点在于政府的“施予”与税收的无偿双重属性。而法治社会财税治理理念的终极目的便是追求国家公权力向公民社会的回归,作为国家权力一种的财税权力自然是治理的对象之一,而治理方式则是法治、民主与公共治理。如此,财税治理的多重手段与多元主体相得益彰,促进治理达致公平正义的终极目的。

根据我国《宪法》明确作出了“实行市场经济”的规定*我国现行宪法第五条第一款规定:“中华人民共和国的社会主义经济制度的基础是生产资料的社会主义公有制”;第二款规定:“国家在社会主义初级阶段,坚持公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度,坚持按劳分配为主体、多种分配方式并存的分配制度”。,然而这个条款在大转型的环境下对财税体制安排的重大意义逐渐显露。多种所有制并存的情况下,将会对国家财税体制的安排产生如何影响?而作为现代社会治理手段的财税,是否能恰如其分地发挥其保障性的调控功效?而现行宪法文本中规定的国家需实现的多个目标,对财税治理产生正面亦或负面的作用?凡此种种,均是国家体制转型中进行顶层设计无可回避的重大问题。如果从宪法文本的价值序列来看,国家建设的总纲领就是社会主义,其构成了公有制的国家性质、市场经济的经济形态和法治国家目标的大前提*陈端洪:《论宪法作为国家的根本法与高级法》,《中外法学》2008年第4期。。“消除两极分化,实现共同富裕”的理想并不完全反对合理差距的存在,这与平均主义并不相同*王玮:《公共服务均等化的基本逻辑》,《当代经济科学》2008年第6期。。所以现行宪法在体制安排上允许多种所有制共生共存,同时保护私人财产权*现行宪法第十三条第一款规定:“公民的合法的私有财产不受侵犯”。第二款规定:“国家依照法律规定保护公民的私有财产权和继承权”。。对此,国家做出财税制度的体制安排时,既要作出公共投资,用最低生活保障等调控方式尽可能让多数人共享经济成果,又要正确认识收入差距,兼顾效率与公平。

从理论上来推究当下财税体制中的症结根源,在于长期以来“财税职能”的论述普遍取代了“财税法功能”的关注,绝大多数的研究均围绕单一经济学视角展开。“特别是在将财税法作为宏观调控法的传统思维下,财税法的宏观调控功能被过度放大。而财税法在政治、社会等方面的功能,则长期未得到充分认识。”*刘剑文:《财税法功能的定位及其当代变迁》,《中国法学》2015年第4期。学界对关于财税法功能研究的缺位,在理论上均出现了诸多误区甚至以讹传讹的谬误,结果使财税法在社会实践中被工具化、技术化的趋势愈加明显*刘剑文、陈立诚:《财税法总论论纲》,《当代法学》2015年第3期。。回溯财税体制的历史,由于改革开放初期的特定客观历史条件,经济发展是第一要义,当时国家财税治理自然也以效率为首要目标,而八十年代开始,行政授权立法膨胀,政府实质上完全掌控了财税决定权。历时三十余年的发展,财税治理的方式已经到了关键时刻,在国家治理转型的大环境下,财税体制须快速进入现代财税治理的轨道,推进民主决策、法治国家、公共参与等现代财税方式,切实将财税权力回归立法机关,完成长期以来的财税统制到现代财税治理的根本改变。

由于效力位阶的不同,对于公民个人权利的保护,作为最高法的宪法与税法的价值取向也当然有别。宪法着重对公共财产的取得、用益、处分严格限制,防止对私人财产权利的侵害,保障纳税人合法权益,最大可能限度地达致分配正义。而征税客体的“可税性”、“应税性”以及征税方式则是税法的首要考虑对象*参见张守文《论税法上的“可税性”》,《法学家》2000年第5期。,在坚持税收法定等基本原则时,正当合理地约束国家税收权力。根据立法法的原则,不仅税收,所有国家财政收支均需贯彻法律保留原则,政府收费、发行债务等经济手段必须根据法律的明确规定作出,防止国家的中央财政过于庞大侵害纳税人权利。政府财政的支出须向民生福利倾斜,把原来对建设的财政投入转变为对民生的财政投入,均衡不同地区、不同人群的公共服务水平,实现全国范围内公共服务均等化*王玮:《公共服务均等化的基本逻辑》,《当代经济科学》2008年第6期。。

从财税统制向财税治理转变,是财税政策模式实实在在的变化,是价值理念的升级。为适应国家宪法以及十八届三中、四中全会的精神,民主、法治必将成为财税治理的核心内容,“权力本身成为被治理的对象,公众参与、公开透明也将成为财税活动的主色调”*熊伟:《中国国家治理的进路选择:财税治理及其模式转换》,《现代法学》2015年第3期。。只有在财税治理实现的前提下,“民生财政”才能向“民主财政”转变。在这种财政体制下,民生问题的界定权在中央手中,一切民生问题最终变成了中央亲历亲为地解决,权力也自然向中央集中,民生与建设都在实质上造成集权和集财*刘军宁先生指出,民生财政是由党政主导的一个目的导向的财政,向民生倾斜与向建设倾斜一样,都是有巨大成本、为纳税人造成巨大负担的,而且其成本与负担常常被忽略。其易为腐败提供名义,更有强烈的加税导向,往往不得善终。参见刘军宁《从民生财政到民主财政》,http://chuansong.me/n/610071。。既往的历史中,建设财政的结局已经表明,国家主义的预设并不成立,如不加速完成到民主财政的转变,民生财政势必也难逃这一结局。大转型背景下完善国家机构间财税权力的横向划分与财政关系的规范化、法治化,一幅民主的、法治的现代财税治理图景指日可待。尽管对于当下中国而言这种转型异常艰难,然而这却是无可回避的抉择。

二、市场经济导向下财税治理模式的变迁轨迹

《十八届三中全会决定》指出,经济体制改革的“核心问题是处理好政府和市场的关系,使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用。”尽管财税涉及到社会方方面面的多重关系,但究其本源,财税对于体制改革的意义仍然在于厘清市场与政府的分野,因而“重新界定政府的经济职能是一个更为现实的长期调整策略。”*[美]维托·坦茨:《政府与市场—变革中的政府职能》,王宇等译,商务印书馆2014年版。

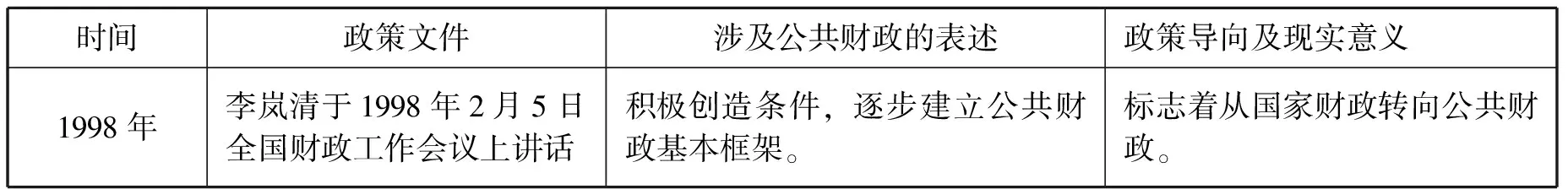

表1 国家财政转向公共财政的政策变迁简表

续表

在党的十八届三中全会明确指出财税法对于国家的基础性、支柱性功能前,国家对财税职能的认识一直仅限于经济层面,对其定位也一直是“宏观调控”,具备市场调控的“公共财政”实际上也只是近十余年的事情。的确,“宏观调控”是中国语境下诠释政府、市场间关系的一大关键词*史际春、肖竹:《论分权、法治的宏观调控》,《中国法学》2006年第4期。,而且也是中国独有,在经济学异常发达的西方却并不存在*西方并不存在“宏观调控”的概念,通常表述为用“宏观经济政策”(macroeconomic policy)干预经济运行。参见李克穆《中国宏观经济与宏观调控概说》,中国财政经济出版社2007年版,第23页。。长期以来宏观调控不断“泛化”,尤其在近几年来被过度强化,发挥作用的范围持续扩张,甚至直接等同于“政府干预”*徐澜波:《规范意义的宏观调控概念与内涵辨析》,《政治与法律》2014年第2期。。2003—2012年连续十年的政府工作报告,凡回顾工作,宏观调控必被首要提及;凡部署当年工作,“加强和改善宏观调控”必被着重强调*黄伯平:《政府职能的重大转变:从宏观调控再到宏观管理》,《北京行政学院学报》2013年第3期。。这种情况一直到2012年才开始有所扭转,国家才开始以理性而审慎的态度对待宏观调控。财税法的宏观调控功能在其价值位阶中处于次要、附随的地位,远非主要功能,仅能在非常态的例外情况下出现*财税所具有的调控职能一般表现为财税特别措施,构成一般性规则之外的特例。例如,通常情况下,政府需遵循量能课税原则,让纳税人平等负担,但基于政策方面的考量,也可以实施减免税。尽管如此,减免税并不是常态,量能课税才是基本原则。仅仅强调财税法宏观调控的功用,实在是一叶障目的做法,财税法的应有效用不能淋漓尽致地发挥,甚至导致了其功能的异化。参见刘剑文《论国家治理的则税法基石》,《中国高校社会科学》2014年第3期。。在发达经济国家政府干预经济的诸多手段中,财税早已“失去了大多数政策制定者和宏观经济学家的青睐”*[美]保罗·萨缪尔森、威廉·诺德豪斯:《宏观经济学》,萧琛等译,华夏出版社1999年版。。而我国经济转轨中尚存诸多结构性问题,依靠财税调控根本“不可能解决转轨中的体制性约束问题”*吕炜:《体制性约束、经济失衡与财政政策—解析1998年以来的中国转轨经济》,《中国社会科学》2004年第2期。。不过近年来的国家政策导向已经有了改变,十八届四中全会《决定》在阐释“加强重点领域立法”的任务时,将“财政税收”放置在“加强市场法律制度建设……,促进商品和要素自由流动、公平交易、平等使用”的框架下,与“依法加强和改善宏观调控、市场监管”的框架下的“依法加强和改善宏观调控”处于并列地位。这传达出国家对于财税法宏观调控功能准确定位的清晰信号,未来将会继续淡化其宏观调控的功能,新时期“治理现代化”的目标导向要求彻底告别宏观调控的传统观念。

财税领域中的公共物品兼具非排他性与非对抗性的特性,如果允许私人通过市场来提供公共物品,“搭便车”便会成为无法规避的普遍现象,“公地悲剧”最终出现*哈维·S·罗森特德·盖亚:《财政学》,郭庆旺译,中国人民大学出版社2009年版。。然而立宪经济学派早已证成,政府作为复合利益主体,其身份兼具“道德人”和“经济人”的色彩,而“经济人”身份最终决定其寻缝觅隙不断追求利益最大化*张富利:《经济正义与政治正义的融通——布坎南立宪伦理思想的再思考》,《理论与改革》2015年第4期。,而现实中政府滥用财政资源的现象异常普遍,地方财政收支的贪腐也已司空见惯,传统财税治理规制仅限于应对偷税漏税、骗取政府补贴的模式显然已不足。将政府财税权力纳入治理对象,避免政府恣意干涉市场机制是新时期的要求。

追逐效率的市场机制与财税治理存在着千丝万缕的联系,二者无论是在配置规模还是在配置范围上,均“存在着此消彼长的关系”*卢洪友:《从建立现代财政制度入手推进国家治理体系和治理能力现代化》,《地方财政研究》2014年第1期。。而市场失灵的现象在现实中往往也映衬的是政府失灵,尽管现代学者已逐渐发现政府调控对经济很多时候是开倒车*托马斯·索维尔:《“公知”操纵经济?》,《信睿周报》2014年04期(A)。,但无论如何,财税治理均应以不偏不倚的中性原则为指引。这不仅要求财税与市场尽可能的分离,还要求由政府供给的公共服务远离任何市场投资,从根本上为市场机制的良性运转扫清壁垒。虽然我国宪法已明确国家的经济形态为多种所有制共同发展,党的历次全会精神也体现出充分发挥市场的资源配置作用,但并不能由此对来自庞大行政权力的财税干预放松警惕。从《预算法》的艰辛历程来看,历时“十年长跑”的《预算法》修改最终在2014年8月31日正式完成。此次修法的最大亮点就在于删除了旧法中“加强国家宏观调控”的立法宗旨,秉持了现代公共财政的理念,将其转变为“规范政府收支行为,强化预算约束,加强对预算的管理和监督,建立健全全面规范、公开透明的预算制度,保障经济社会的健康发展”,这不仅体现了国家从“管理型预算”向“法治型预算”的转型,更显示出立法者对财税法功能的正确理解*学界认为,新预算法不仅在第一条立法宗旨中集中表达了建立现代预算制度的理念、目标和核心制度,本法所有章节和条款都是紧紧围绕这一法律精神来进行相应的制度设计,初步建立了现代预算制度的法律基础,并为进一步深化预算制度改革预留了空间。参见施正文《新预算法与建立现代预算制度》,《中国财政》2014年第18期。。

财税中性原则的宪政价值在于:其一,国家对市民社会及市场经济予以充分尊重,使纳税人的负担限制在合理范围内;其二,规范国家权力的行使,让其日益谦抑,保护个人财产权利,以实现治国理政的宏大目标。政府与市场之间的微妙关系在现代社会愈见复杂*财政学界普遍认为市场与政府二者间是互补关系。参见陈共《财政学》中国人民大学出版社,2004年版,第14—17页。,在经济维度上,财税治理的核心应厘清市场与政府二者间各自的畛域,既杜绝财税活动的越位,又防止其在社会中的缺席,同时创造公平竞争的良性财政环境,以国家治理引导财政改革。

惟有公共财政方能与自由市场经济相适应,“它内在于市场需求,必须有一定的活动边界”*张馨:《公共财政论纲》,经济科学出版社1999年版。。这就划定了一条刚性标准——只要是市场可以通过自身达到的一切目标,就应完全避免财税的介入。财政的随意渗入市场,必将破坏自由经济秩序,侵害私人财产权,这显然与财税治理的理念背离。公共财政映射到法学理论中,则成为公共财产法理论*财税法学中的公共财产理论主要内容有:财税法的目的是规范公共财产取得、管理和处分,公共财产虽来源于私人财产,但又独立于私人财产,其所承载的是公共目的。参见刘剑文、王桦宇《公共财产权的概念及其法治逻辑》,《中国社会科学》2014年第8期。,财产权规则实现了传统功能的延展,即“从政府通过税收、收费等形式将私人财产转化为公共财产的‘定纷止争’过渡到应将公共财产通过预算制度实现绩效支出并在各级政府间‘物尽其用’”*刘剑文、王桦宇:《公共财产权的概念及其法治逻辑》,《中国社会科学》2014年第8期。,其理论沿袭了洛克财产权的逻辑进路,“国家的收人是每个公民所付出的自己财产的一部分,以确保他所余财产的安全或快乐地享用。”*[英]洛克:《政府论》(下篇),叶启芳、瞿菊农等译,商务印书馆1982年版。通过何种手段达致自由,是政治哲学和法学理论所要解决的重大议题,市场经济促进了政治自由,是因为经济自由是其他一切形式的自由的前提和基础。市场经济的结果是财产权的清晰厘定,而这恰恰形成了宪法内在要求,“我们要寻求宪法精神,就必须诉诸发展着我们现在认为仅是私法的一个分支的财产法原则”*[英]麦基文:《宪政古今》,翟小波译,贵州人民出版社2004年版。。经济自由作为自由之一种,也是最根本的一种,内中原因在于其为其他形式的自由提供了物质基础和实现的可能路径。经济自由的逻辑起点即财产权的设立,经济交易的自愿规则是以相互权利边界清晰为前提,如果财产没有你我之分,市场交换无法存在,这种权利观念的具体化、明晰化则表现为财产权*休谟:《人性论》(第三卷),关文运译,商务印书馆1980年版。。在市场规则下,财产权在拥有一定合法财产个体的行动抉择和权利范围之间划定了一个与公共领域泾渭分明的私人领域,从而为公民个人提供了免受公共领域中的政府权力支配的可能*因此,罗利认为财产权是自由的可靠保证,参见查尔斯·K·罗利主编《财产权与民主的限度》,刘晓枫译,商务印书馆2007年版,第一章。。古典自由和现代自由共同构成了自由的完整的概念,前者表现为政治参与的自由,后者是私人生活免受侵扰的自由,就此而言,财产权主要是为注重私人生活和个体权利的现代自由而不是古典自由提供了坚实保障*将自由划分为古典自有和现代自由的两分法始于法国学者邦雅曼·贡斯当。参见甘阳《自由主义:贵族的还是平民的?》,《读书》1990年第1期。。然而,财产权却并不能天然产生,而是国家在宪政的框架下通过法律规定的设定,同时,宪法通过限制性的制度安排使得财产权免于政治性的侵害,更重要的问题在于,“如果要使个人自由受到有效保护,这样的宪法限制必须在民主管理权行使之前到位,并且与之分离开来”*[美]查尔斯·K.罗利:《财产权与民主的限度》,刘晓枫译,商务印书馆2007年版。。对现代社会而言,“与收入再分配和稳定经济相比,提供公共产品是政府最根本的职能。”*[美]维托·坦茨:《政府与市场—变革中的政府职能》,王宇等译,商务印书馆2014年版。国家存在的唯一理由也即是为国民提供适应的公共产品和公共服务。政府履行职责首先需要相应的物质条件,因此人民必须将其个人财产中的一部分让渡给政府成为国家所有,这个让渡的方式反映到财税法中即税收。公民通过税收方式让渡给国家的财产成为国家的财政收人,从社会契约理论而言,这当然属于“公共财产”,财税法也就无可质疑的成为“公共财产法”*在法学理论上,公共财产法分为财税法与财产法,后者是前者的子集。参见刘剑文、王桦宇《公共则产权的概念及其法治逻辑》,《中国社会科学》2014年第8期。。当前,新一轮财税体制改革的目标是建立现代财政制度,但在核心价值上,公共财产法与公共财政理论并无二致,二者均从衡平市场与政府关系为出发点。

法的理念,即“法律应如何”,这个颇为形而上的问题显然与其存在的时代背景紧密相连*参见史尚宽《法律之理念与经验主义法学之综合》,载刁荣华主编《中西法律思想论集》,(中国台湾)台北汉林出版社1984年版,第263页。。对于王权专制国家而言,财政国家形态是所有权者国家,财政形态是家计财政,财税法自然谈不上现代文明国家所要求的功能;“夜警国家”*夜警国家,来源于西方自由主义理想模式,即国家的角色为守夜人,国家的权力仅限于维护社会秩序、安全,除了给国民提供国防、治安及公平竞争的平台,其他一概不得插手。,财政国家形态则是税收国家,财政形态是公共财政,财税法的作用主要在于消极控制权力。而当下的社会,“夜警国家”已经演进为“社会国家”*[日]北野弘久:《日本税法学原论》,郭美松、陈刚译,中国检察出版社2008年版。,这种现代意义的公民社会国家,除财政形态为公共财政外,财政国家的形态表现为预算国家,财税法所发挥的功用既有消极控制,又有积极给付。因而,现代社会财税法的立场只能是权利本位,只能是法治而非管理,只能是“治权之法”而非“治民之法”。唯有如此,财税法学才能真正成为规制公共财产以保护私人财产权的理财之法、强国之道,而非服务于国家财政权的单纯技术工具。

然而对于此,我国政府的财政职能显然游离于公共财政理念之外,或是未能尽职的“缺位”,或是滥用职权的“越位”。财税治理的理念要求严格限定在超越市场利益纷争的框架下,对所有市场主体一视同仁,财政收支均须兼顾实质公平与程序公正,从根本上消除公权力的寻租空间。尤其民主立宪政体更突出要求公共财政的民主性、法治性、非营利性及公正性,最终使一切财政活动均以社会公共利益为中心展开。为达致“用之于民”的最终目的,相关的配套机制当属应然要求,其中包括“民主代议机关主导型”的财政议决机制、“各级政府协商推进型”的政治议决体系及“政府与人民良性互动型”的财政决议方式*周刚志:《财政转型的宪法原理》,中国人民大学出版社2014年版。。

三、良法善治——财税治理的法治进路

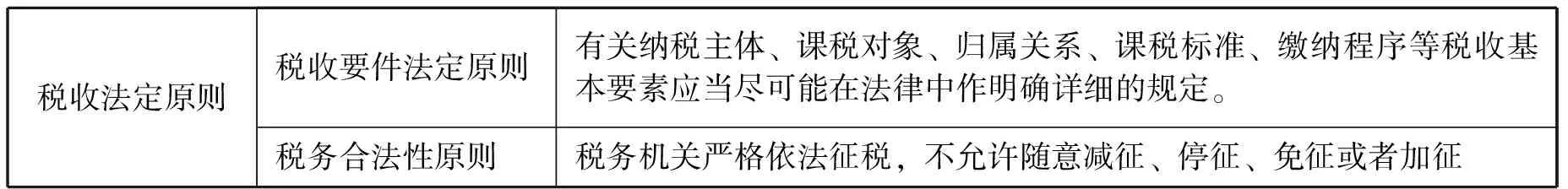

现代市场经济中,公共财政解决市场失灵问题责无旁贷,而规制政府行为则是民主法治的职责所系,现行宪法即对此作出了清晰而明确的规定*《宪法》第二条规定,“中华人民共和国的一切权力属于人民。人民行使国家权力的机关是全国人民代表大会和地方各级人民代表大会。人民依照法律规定通过各种途径和形式,管理国家事务,管理经济和文化事业,管理社会事务。”。“现代财政制度首要功能在于约束和引导国家权力的运作”*王雍君:《财政制度与国家治理的深层关系》,《人民论坛》2014年第2期(下)。,而人民主权的政治理论在现代社会财税领域的具体体现为:所有关涉民众重大利益的财政事项均须经由人民决定,具体实施则由代议机关制定法律加以规制。“税收法定和罪刑法定是现代法治的两大基本原则”*许浩:《〈立法法〉首次大修明确设税权回归全国人大》,《中国经营报》2015年3月9日。,其原因在于税收法定原则的价值在于维护公民的财产权,罪行法定原则的价值在于维系民众的人身权。税收法定主义是财税法律的“帝王原则”,税收要件法定原则和税务合法性原则是其内容中相辅相成的两个方面,就其意涵而言,大体可用下图来表述。

税收法定原则税收要件法定原则有关纳税主体、课税对象、归属关系、课税标准、缴纳程序等税收基本要素应当尽可能在法律中作明确详细的规定。税务合法性原则税务机关严格依法征税,不允许随意减征、停征、免征或者加征

法治的第一要义是“规则的治理”*苏力:《法治及其本土资源》,中国政法大学出版社2004年版。。专制制度的财税治理均以独裁专制为基础,维护纳税人的权益自然是奢望,财税无非是独裁者实行统治的工具而已*刘剑文:《论财税体制改革的正当性—公共财产法语境下的治理逻辑》,《清华法学》2014年第5期。,而纳税人的利益绝大多数时则以贤明君主或布施仁政。毋庸置疑,在封建时代,作为权力最高象征的君主拥有一切权利,作为臣民的公众“无尺寸之治柄”*严复:《社会通诠》,中华书局1986年版。,连基本政治权利都不存在,遑论财政决策监督了。而计划经济时代,由于国家的高度集权,财政收支全部归于政府,集体利益高于个人利益,国家意志将公众意志取而代之。而其经济上的国有垄断构成国库的主要财政来源,以财产私有作为先决条件的税收便成了无关紧要的事情。政府对整个社会的控制得到了进一步强化,财政税收的民主法治基础无法建立,公众依法参与财政收支管理只能是妄谈。而我国建立社会主义市场经济后,初级阶段的经济基础决定了作为最高法的宪法制度设计仍须以保护私有财产权为要旨。在“坚持以经济建设为中心”的政策导向下,财政被要求服务于“四个现代化”和“市场化”的大局需要*何盛明:《政府应做的,就是财政要干的——关于市场经济条件下国家财政职能的几点思考》,《财政研究》1998年第8期。。于是,财税法的经济功能被史无前例的突显,尤其是经济功能中的宏观调控被着重强调。虽然2004年全面废除农业税,但来自多渠道的税收仍然是国家财政收入的主要来源,而尤其近十余年,伴随着城镇化进程加快,土地财政、建设财政横行,私有财产的牺牲在地方上往往屡见不鲜。随着社会民主法治意识的不断提升,公众参与财政决策的诉求也逐渐增强,规范税收权力,施行民主财政呼之欲出。当下中国的政治、经济、社会背景下,最切实可行的路径当是继续完善国家基本制度——人民代表大会制度,通过多种渠道、多种途径促进民众选出真正代表其切身利益的人民代表实现其政治、经济诉求,并受其监督。我国财税立法上,从法律、法规到规章三个层级的规范性文件在审议前均有一道向社会征求意见的重要程序,如2005年的《个人所得税法》提交审议前,就提高工资薪金所得扣除标准的问题,全国人大常委会专门举办了立法听证会以征求社会公众的意见。在立法民主化的大潮中,预算公开、专家论证等成为财政问题的焦点所在,互联网信息平台的飞速发展更让传统的政府单向管制模式受到冲击,公众舆论、社会媒体异军突起,在参政议政中的角色愈发重要。

财政与生俱来具备双重属性:其一,直接反映国家经济收人与支出的情况,这是其经济意蕴;其二,体现作为集体的国家与作为个人的公民二者间在经济资源上的分配,这是其政治意涵。因而,其“处于严格意义的经济学和政治学的分界线上,是政治的经济学”*[美]詹姆斯·M.布坎南:《民主过程中的财政——财政制度与个人选择》,唐寿宁译,上海三联书店出版社1992年版。。从宪政原理来讲,纳税人与国家是宪法上平等的两头,并不存在厚此薄彼,但一直到2004年修宪“尊重和保障人权、保护合法的私有财产”写入宪法之后,保障纳税人权利的呼声才逐渐提高并得到各界的支持。财政民主不仅是法治、宪政精神在国家治理与民主建构中的具体展现,也是将政治民主与经济民主统一的最优路径。然而从立法体系构建的层面上看,尽管我们的基本法律制度对财政民主已有初步的制度安排,但数十年来的财税建设中民主缺失成了普遍现象,即使是预算民主的现实情况,中国有史以来只有两项工程曾提请全国人大审议*新中国成立以来,只有两项工程是提请全国人大审议通过的:其一,1956年黄河规划和三门峡水电站工程建设项目;第二,1992年三峡工程建设项目。而建设工期长达30年、投资总额达3500亿的南水北调工程,预算达50亿的国家大剧院项目,均未曾提交全国人大审议批准。参见李炜光《公共财政的宪政思维——公共财政精神诠释》,《战略与管理》2002年第3期。,这在民主国家是不可想象的,也是实质上对关涉民众自身权益的重大财政事项决定权的直接剥夺。有鉴于此,我国的财政民主在推进制度化重构时,更须明晰税收是纳税人为购买政府提供的服务而付出的对价,唯有如此,方能使财政民主为立法正当性提供基础,继而成为在立法权之上衍生的其他公权力提供合法性依据,最终达致个人自由、利益最大化。不过财税法治的基础仍然是早已制度化的代议制民主,无论如网络社交媒体等新兴工具如何发展,代议制民主的地位依然无可动摇。如果通过大幅度提高民主进程来推进财税改革在短期之内不可行,那么通过法治国家的目标将财税治理引入法治轨道未尝不是一个折衷的策略*刘剑文教授指出,财税体制改革作为一种可操作、较为温和的改革进路,更易于得到各方的认可、接受和顺畅推行;又因其向上紧密承接国家治理、向下深刻影响百姓民生,故应成为盘活改革全局的活跃因素及带动社会发展变革的有效突破口和新的起点。参见刘剑文《我国财税法治建设的破局之路——困境与路径之审思》,《现代法学》2015年第3期。。

“只有具有合法基础和合法限制的权力才能控制压迫的恐惧和为稳定的、可信赖的和谐国家决策提供一个制度设计”*[瑞士]丽狄娅·R.巴斯妲·弗莱纳、托马斯·弗莱纳:《法治》,石玉英、武挪强等译,中国方正出版社2009年版。,民主、人权和市场自由才能得到充分保证。可预测性是现代法治的重要特征,其为化解纷纭复杂的各种矛盾和多元化社会秩序的常态运行提供选择指引。2015年我国《立法法》的修订,将财税问题作出了重大修正,这对法治进程的意义非同小可。法律之治的法律保留原则、法律优位原则、正当程序原则及平等原则均得到相应体现。2015年3月15日,全国人大第十二届三次会议高票通过了新《立法法》,将第八条规定实行法律保留的“税收基本制度”旧有规定细化为“税种的设立、税率的确定和税收征收管理等税收基本制度”,而且单独列为一项,居于公民财产权保护相关事项的第一位。税收法定在“管法的法”——立法法上得到了进一步明确,绝对是我国税收法治历程中的最大创举。然而长期以来高度集权的模式让财税法治明显薄弱,《宪法》对于税收法定最多算是一个隐含的原则性规定*我国现行《宪法》第56条规定:“中华人民共和国公民有依照法律纳税的义务”。针对本条规定,法学界有不同的解读,有学者认为其隐含或揭示了税收法定主义的意旨,但亦有学者从体系解释的角度出发,认为该条的规定只是对纳税义务的规定,并没有解决由谁立法以及个人在税法中的权利问题,因而不足以成为税收法定主义的依据。,在美国、日本、德国等法治发达国家,宪法均对财政基本制度进行了全面而详尽的规定,而我国财税宪定化程度明显较低,财税法定、分税制等财税基本制度在《宪法》中尚付阙如,整部宪法中涉及财税的也仅有4个条文*我国《宪法》中直接涉及财税的条款有:第56条公民“有依照法律纳税的义务”,第62条“全国人大审查和批准国家的预算和预算执行情况的报告”,第67条“全国人大常委会审查和批准国家预算调整方案”,第117条规定了民族自治地方的财政自治权。。截至目前,不仅缺乏一部财税基本法,而且在关涉收入领域的财税法律仅有四部*目前,财税法关于收入的法律共四部,分别是《个人所得税法》、《企业所得税法》、《车船税法》和《税收征收管理法》。而我国现行的18种税中,只有个人所得税、企业所得税和车船税三种税是由全国人大及其常委会制定法律开征,其他15种税均根据国务院颁发的暂行条例开征,其收入占税收总收入的70%。,关涉财政支出的法律也仅有《预算法》和《审计法》,而真正在现实社会中发挥作用的绝大部分都是行政法规甚至效力等级更低的《办法》之类的规范性文件。根据《立法法》对授权立法的相关规定,1985年全国人大对国务院的授权立法带有相当程度的“空白授权”色彩,其性质显然有悖于《立法法》的精神。财税收支须严格依据法律,而这种法律只能是狭义上的法律而非是普遍意义上的规范性文件,只有将其限定在最高立法机关即全国人大及其常委会制定的法律文件,方能契合法律保留原则。

“国家治理现代化本体上和路径上就是推进国家治理法治化”*张文显:《法治与国家治理现代化》,《中国法学》2014年第4期。,而财税改革与国家治理体系改革息息相关,如财税体制要实现法治化,政府决策也当然要跟进实现法治*参见蒋洪《财税改革与国家治理体系改革紧密相连》,《21世纪经济报道》2015年3月5日。。在国家完成从计划经济向市场经济转变后,其后最重要的一步则是“从原始市场经济到所谓‘好的市场经济’即法治的市场经济的过渡”*吴敬琏:《呼唤法治的市场经济》,生活·读书·新知三联书店出版社2007年版。,这即构成了财税改革的时代主题。对于这个时代要求,回应社会变迁的需要是法治主题本身具备的内容,“改革与法治是可以在法治优先的情况下并行展开的”*陈金钊:《“法治改革观”及其意义—十八大以来法治思维的重大变化》,《法学评论》2014年第6期。,而“只有用动态的财税法治观念指引财税改革,才能用法治的灵活性、妥协性、包容性来理解改革,进而完成法治对社会变迁和改革的良好适应”*刘剑文:《理财治国视阈下财税改革的法治路径》,《现代法学》2015年第3期。。具体而言,须调整财税立法的主体结构,提升财税立法的双向进度*所谓“双向进度”,具体包括:填补法律漏洞甚至立法空白,修改滞后于经济现状的法律,调整下位法与上位法相矛盾的规定,逐步提高现有财税法律的效力层级,等等。在此过程中,既能对当前的财税立法逐一加以梳理,保证法律规范的内在统一性和体系性,又能将最新的财税思想、制度、技术增补进去,使财税法律更好地服务于当下的社会发展现实。参见刘剑文《我国财税法治建设的破局之路—困境与路径之审思》,《现代法学》2013年第3期。,理顺财税立法与财政改革二者间关系,“依照法治精神和《立法法》的规定,对授权立法从实体到程序加以规范,保证人大税收同意权的行使。”*刘剑文:《我国财税法治建设的破局之路—困境与路径之审思》,《现代法学》2013年第3期。对此,推动税收法定原则、财政法定原则及中央与地方间财政关系等关系财政税收的重要内容写入宪法,从而为财税法治和财税改革提供最高法保障*刘剑文:《论国家治理的财税法基石》,《中国高校社会科学》2014年第3期。。除此之外,还应高屋建瓴地从全局角度合理配置财税权力,将全国人大的工作重点适度向预算监督、预算权配置、对政府预决算审批等方向转移。这要求重新审视长期以来对财税法的定位,摆脱宏观调控法的藩篱,不再游荡于行政法和经济法之间而不由自主*财税法学的发展历史中,财税法在建立之初的相当长一段时间内被作为行政法的一部分,其后又被视作经济法的一部分,始终未曾以独立面貌出现。参见刘剑文《重塑半壁财产法:财税法的新思维》,法律出版社2009年版,第50—51页。,尽快出台财税基本法,重新回归公共财产法意义上的宏大视域。出台财税基本法的意义在于构建高度权威性的财税法律体系、奠定改革的明确导向,推进理财治国的范式转变和内涵提升*刘剑文:《财税法治呼唤制定财政基本法》,《中国社会科学报》2015年1月28日。。这就更要对以税收优惠为代表的政策性工具保持警惕,将其严格限制在法律的规制下,坚持用公共利益为判定税收优惠的唯一基准,防止其成为谋取私利的工具而泛滥,不使其悖离初衷*陈新民:《德国公法学基础理论》,法律出版社2010年版。。对于中国而言,税收法定制度的建构不妨分三步走,首先通过法定形式对关涉税收的具体措施加以规定,之后再考虑用实体正义的法理去构建现代财税法律制度,最后再统一租税的征收与使用,将其融入于国家治理大背景下,保护民众的基本权利*此即日本著名税法学家北野弘久教授曾提出税收法定主义三阶段划分理论。北野弘久教授主张,先以法定的形式规定税收,再到用实体正义法理构建现代税,进而将租税的征收与使用相统一。参见[日]北野弘久《日本税法学原论(第五版)》,郭美松、陈刚译,中国检察出版社2008年版,第76—83页。。

“奉法者强则国强,奉法者弱则国弱”*《韩非子·有度》。。知易行难,这在长期以来权力集中的习惯下绝非易事,何况各部门尚有自己的部门利益。在2015年《立法法》修改中,三个草案关于税率规定频繁变换,税收法定之难可见一斑*新修订的《立法法》表述为“税种的设立、税率的确定和税收征收管理等税收基本制度”,其中修正案草案中经历了三次变化,在其后四天的大逆转足以惊心动魄。《立法法》关于税率法定的修改过程,反映了科学立法、民主立法的氛围,“税率”的相关表述从被删减到回归,离不开以刘剑文教授为代表的财税法学界不遗余力的努力,也鲜明地体现了“中国式立法民主”对于民意的尊重与响应。参见《“辩法”四天——立法法“税收法定”修订逆转背后》,《南方周末》2015年3月19日。。在《四中全会决定》刚刚通过,就发生了罔顾《决定》,擅自上调成品油消费税税率的事件*自2014年11月28日起45天内,财政部和国家税务总局连续三次下发财税[2014]94号文、财税[2014]106号文、财税[2015]11号文,上调成品油的消费税税率。下发[2014]94号文时,发文单位声明经过国务院同意,然而下发[2014]106号和财税[2015]11号文件时,就不再考虑程序正义了。。对于提高成品油消费税是否合理法律在所不问,对法律而言,其关注点在于前者要求发文单位是否已经通过法律规定的程序向国务院申请批准,三个文件的内容是否已经在实质上突破了法律赋予其的权限。审批程序体现的是法治的程序正义原则,而审查其权限体现的是法律位阶原则的要求,而发文单位通过此种方式提高消费税、扩大征税的范围,实质上已经构成了对国务院制定行政法规的实质修改,这显然违背了财政法治的要义。可见,在一个习惯了长期单向统治的国家中,将民主、法治上升为财税治理尚需很长路要走。

四、财税治理与权力配置

(一) 财税权力在公权力机构间的规范化配置

财政分权直接关系到国家宏观治理的进度,既是国家财政制度的一个重要方面,又构成了一国宪政体制的主要组成部分。根据现行宪法的精神,人大制度作为最高权力拥有者,肩负着立法、决策、监督三项职能,成为财税权力横向配置的核心自然顺理成章。《立法法》第八条规定,关于财税基本制度只能制定法律。根据这款立法精神,一切关涉重大利益的财税活动均须经人大决定或批准方能生效。现行法律也列举了人大的调查权利,据此,人大对专门财税事项享有当然的调查权和询问权,人大代表享有法律规定和保障的质询权利。就效力位阶而言,全国人大常委会可以撤销违反法律的行政法规和规章,地方人大常委会可以撤销违法的地方性规范性文件。

然而,虽然《立法法》明确规定了财税基本制度只能制定法律,但现实中由于种种原因并未得到贯彻执行,关于税收的授权立法成为普遍现象。在改革日益深化的今日,税收授权立法带来的诸多弊端日趋显露。从十八届三中全会决定的“落实税收法定原则”到十八届四中全会决定的“全面推进依法治国方略”,国家已开始发力扭转当下人大、政府二者间立法权、预算权配置失衡的现状,建构全新的权力制衡制度,遵循税收法定的基本原则,对财税领域的授权立法进行全面整理。虽然全国人大常委会已经于2009年6月主动废止了始于1984年的税收授权立法,但现实中仍然存在着大量税收暂行条例广泛适用。1985年全国人大对有关经济体制改革和对外开放等事项,授权国务院可以制定暂行条例,国务院据此出台了为数众多的税收暂行条例并在长时期内成为财政税收的依据,这显然是历史遗留问题。因而当下呼吁财税立法权收归全国人大,是法治建设的内在要求,财税立法权的回归是我国的财政税收体制改革的一大突破口。为此,需要“依据《立法法》择机废止1985年全国人大发布的税收立法授权,结合税收法定主义、授权明确性原则的要求,规制授权立法,构建合理、正当的财税法律体系”*刘剑文:《财税法治的破局与立势——一种以关系平衡为核心的治国之路》,《清华法学》2013年第5期。,为纳税人的权益与市场经济的稳定发展提供规范性的保障。“2013年全国人大第一议案”*2013年3月召开的十二届人大一次会议上,全国人大代表赵冬苓等联合31位代表将《关于终止授权国务院制定税收暂行规定或者条例的议案》正式上交本届全国人民代表大会议案组,引起了各界的广泛支持,激发了专家学者、社会民众对人大税收立法权的热烈讨论,舆论将其此议案称为“2013年全国人大的第一议案”和“最有含金量的议案”。更已凸显出废除授权立法的时机和环境已经成熟。2013年11月12日,十八届三中全会通过了《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》中,“落实税收法定原则”明确写入其中,这是有史以来“税收法定原则”第一次列入执政党的纲领性文件,其意义非同小可。对于三中全会《决定》中的“全面落实税收法定原则”,其要旨有二,其一,开征的任何税种必须有明确的法律依据,而且这个法律仅是全国人大及常委会通过的法律;其二,关涉税收法律的制定、出台的程序必须严格遵照《立法法》的规定施行。《立法法》于2015年3月15日修改后,第八条直接规定,税种的设立、税率的确定和税收征收管理制度只能制定法律,必须由法律规定,这是税收法定主义在实践中迈出了具有里程碑意义的一步。值得关注的是,全国人大常委会于2004年在法制工作委员会(法工委)下设立了专门审查不同法律层级法律文件违宪与违法问题的法规审查备案室,学界将之赞誉为“中国宪政时代的开始”*张千帆先生专门撰文《中国宪政时代的开始》对此高度褒扬。详见张千帆《中国宪政时代的开始》,载张千帆《倚宪论道——在理念与事实之间》,中国法制出版社2007年版,第272—275页。。长期以来,中国缺乏有效的法律规范审查制度,“国家尊重和保障人权”等良善夙愿在社会生活中每每止步于纸上谈兵而无法实现,最终被束之高阁。不仅下位法违反上位法、相同层级的法律文件相互抵牾的现象普遍存在,而且宪法所保障的公民基本权利也时而受到中央与地方法规、规章以及形式各异、效力不同的规范性文件侵犯。曾于2000年颁布的《立法法》由于未曾规定专门的审查机构对法律文件进行备案审查,其所规定的审查机制最终难以被激活。在全国人大常委会设立专门负责备案审查的机构后,宪法与《立法法》所寻求的法制统一目标及其所涵盖的审查机制更趋于便捷化。虽然《宪法》第67条明确规定了有权解释宪法和法律的主体——全国人大常委会,这意味着无论法工委还是其下属的法规审查备案室均不能解释宪法和法律,但这并不等同于宪法所规定的“解释”仅仅是属于全国人大的专属排他权力。就其解释而言,所有国家机关均应适当理解、“解释”宪法和法律条文,因而《宪法》第67条只能被理解为人大常委会拥有的解释权是最高而非专有。故此在职能问题上,全国人大常委会的法规审查室并不需要严格囿于“备案”权限而止步不前。“法规审查室应该像处理正常的法律争议那样,全面调查申诉所涉及的相关事实,并对所适用的宪法和法律解释提供建议和详细的说明。”*张千帆:《中国宪政时代的开始》,载张千帆《倚宪论道——在理念与事实之间》,中国法制出版社2007年版。不过我国现行宪法和《立法法》对此的限制性规定,法规审查备案室无权对所涉争议作出具有法律约束力的决定,为全国人大常委会最终的投票表决提供充分的法律说理与事实依据,才是其职责所系。的确,从这个角度来说,其出现是宪政和法治的福音,作为一个成功的试点,法规审查备案室应逐步被推广到全国各地。

从理论而言,政府作为行政机构,只能执行立法机关制定的法律和通过的决议,然而现实中行政权过于膨胀已成尾大不掉之势。本应掌管税收立法、审批权限的人大在财政税收上的作为往往流于形式,而最终决定权却到了各级行政机关手中。长期以来地方政府自行制定税收优惠政策,是对税收法定原则的严重违反。为改变上轻下重的格局,《预算法》于2014年8月31日进行了重大修改,细化了预算的编制、审批和执行等规定。然而截止到目前,这种修改的意义尚停留在立法技术层面,真正发挥的作用相当有限。追究其本源还是国家在进行顶层设计时对人大的定位,只有让人大名实相符的称谓权力中心,才能够确立高度的政治权威,行使宪法、法律赋予其职责时才能底气十足。

此外,配置横向财税治理的各方权力时,不容忽略宪法监督和司法审查的两大职能。我国《立法法》第78条规定“宪法具有最高的法律效力”,然而,尽管近三十年来我国公法学理论学说研究突飞猛进,但在政治生活中并未建立违宪审查制度,本应享有无尚权威作为最高法的宪法很大程度上是作为政治宣言而存在。上行下效,现实中即使出现了有关财税的立法或实践问题也没有宪法上的救济。对此,四中全会决定明确提出要健全宪法监督与实施机制,这对重塑宪法的至高权威显然有积极的推进意义。作为对四中全会决定的回应,须建立司法审查制度以发挥法律裁决的终极作用,扩大行政诉讼范围,让司法权成为最后的终局裁决者。这对司法提出了双重要求——既审查有关财税行政行为的合法性,又需审查关于财税的规范性文件,而要达致此目标,则需要继续深化司法体制改革以摆脱行政权的左右,冲破地方保护主义的桎梏,彻底与一切传统左右司法的因素分道扬镳。

对于横向财税治理而言,除了传统意义上的立法、行政、司法之外,行政机关内部的权力配置亦不容忽视。我国央行经理国库,由专属部门统一管理财政收支,其意义在于防止政出多门,而国库与财政的分立也保证了国库公款的安全。当然,对税务机关是否应与财政机构分离,学界已探讨良久,但至少从经济学的效率目的来看并无必要,而依据法律赋予其相对独立的执法资格已能充分发挥其职能。在国家分税制的传统下,国税地税系统分设由来已久,这在无形中已经大幅增加了行政成本,造成了人力、物力、财政的资源浪费。原来设想的难题实际上完全可以通过国库管理的税款分流来解决,由国税机关代征的地方财税和地税机关代征的中央税收,在税款分流的制度下就完全解决了混淆入库级次的难题。在国家大部制改革的前景下,学界认为,财政与国税、地税三部门合并将是顺应潮流的大势所趋。此外,未来的改革将涉及以审计署为首的审计系统。当下行政体制中审计机关仍然是行政机关的隶属,服从各级行政机关的领导,主要服务于各级政府的内部财政审计。从财税治理的宏观架构来看,未来审计机关应直接向各级人大负责,受政府和人大委托来对公共资金使用的合法性、真实性进行审计,在制度安排上强化各级审计机构的非依附性。

(二) 政府部门纵向财税关系的法治趋向

市场经济一方面对中央政府的管理职能提出更高的要求,同时也突出了地方政府提供公共产品的自主性,这是加上对僵化的权力划分体制提出了挑战,“使那种法治化的、动态的、平衡的权力划分体制成为社会的要求”*朱福惠:《宪法学原理》,中信出版社2005年版。。一个不争的事实是,仅从近年来中央频频出台的简政措施便可看出,“实施了几十年的中央集权制度使中央管了太多不该管的事情”*张千帆:《中央和地方分权需要法治化》,载张千帆《宪在:生活中的宪法轨迹》,中国民主法制出版社2011年版。。在央、地间关系中,“事权与其相应的财政支出责任的纵向配置处于基础性的地位,是政府间财权及财政收入划分的主要依据之一,也决定着政府间财政转移支付的结构和规模。”*朱丘祥:《分税与宪政——中央与地方财政分权的价值与逻辑》,知识产权出版社2008年版。政府间事权的配置优化与否,对国家公共职能的效率有着非常影响,故此,科学合理地厘定央、地各级政府间的事权与财政的范围,是“实现中央与地方关系的规范化法律调整的逻辑前提”。*郭庆旺、赵志耘:《财政理论与政策》,经济科学出版社2002年版。现行《宪法》第3条规定:“中央和地方的国家机构职权的划分,遵循在中央的统一领导下,充分发挥地方的主动性、积极性的原则。”然而实际上中央拥有绝对的财政大权*张海廷:《单一制下中央地方关系体制应作两类划分——我国中央集权式中央地方关系的动态平衡》,《河北法学》2002年第1期。。为理顺央地财政关系,更为缓解当时国家财政压力的积聚,解决传统财政包干制的弊端,1994年进行分税制改革,提高税收占GDP的比重*参见赵梦涵《新中国财政税收史论纲》,经济科学出版社2002年版,第46—47页。。然而伴随地方财政负债的普遍化,“地方财权过小、事权过大”*华国庆:《中国地方公债立法研究》,《安徽大学学报(哲学社会科学版)》2010年第4期。,而导致地方财政困难,不少事权与财权不相匹配的问题逐渐凸显出来。财政自主是自治行政的中心所在*参见葛克昌《国家学与国家法—社会国、租税国与法治国理念》,台湾月旦出版社股份有限公司1996年版,第97页。,在纵向关系上各级行政机构间的合理划分,关系着各级政府职权的适当履行,最终影响地方自治甚至国家体制良性运行的根本政治问题。对此,有学者提出,防止道德风险的有效举措应让地方成长为在法律上独立的财政权所有者,央、地之间的关系参照母公司与子公司的商法模式。而若要达到这一目标,在现有体制下唯一可行的渠道就是地方自治,而这也与民主宪政国家的内在要求相契合*参见刘剑文《地方财税法制的改革与发展》,法律出版社2014年版,第111页。。

民主宪政体制下,地方自治的优势在于地方政府能够独立自主地根据地方实际灵活治理属于地方政府权限的公共事务和公益事业,同时最小限度的受中央政府的干涉。学界认为,地方自治的分权与制衡作用能够限制中央过度集权趋势,形成现代社会权力多元的良性博弈,这其中蕴藏着分权、制衡和控权的宪政品格*参见闫海、曾祥瑞《宪政、地方自治与地方财政法制—日本法的经验与借鉴》,《法学研究》2011年第1期。。央地关系的法治化是一个复杂而宏大的课题,需要一系列的配套制度建构按部就班地进行,而其中首要应“承认中央权力的有限性”*张千帆:《中央和地方分权需要法治化》,载张千帆《宪在:生活中的宪法轨迹》,中国民主法制出版社2011年版。,中央的权力并非无所不在无所不包,并非所有的事务都需要中央立法或中央行政来管理,对于全国的治理应限定在必要范围内。在地方自治成为现代国家发展的大趋势下,即使是历史上长期实行单一制、中央高度集权的日本,权力一统于中央政府内阁拥有高度权威,但同时也制定《地方自治法》,推进地方自治一直紧锣密鼓地进行,并取得了令世人瞩目的成就*1995年5月19日,日本国会通过《地方分权推进法》;桥本内阁于1998年5月制定了“第一次地方分权基本计划”;1999年7月8日,日本国会通过了《有关推动地方分权相关法律建设的法律》(《地方分权一览法》),同月16日,政府公布了该法,并从2000年4月1日开始施行。在此次地方分权改革中,日本对地方财政制度也进行了改革和调整,如对地方交付税和国库补助金制度进行改革,扩大了地方财权。根据2000年4月实施的《地方分权一览法》,从2005年4月起,地方债的发行将从原来的审批制改为协议制。参见[日]财团法人自治体国际化协会编:《日本的地方制度》,2004年中文版,第61—68页;[日]曦崎初仁、金井利之、伊藤正次《日本地方自治》,张青松译,社会科学文献出版社2010年版。。法国一直作为中央高度集权、拥有无上权威的典型国家,然而却自上世纪八十年代开始,连续进行两次大规模地方分权改革,自上世纪八十年代以来,法国宪法改革强化地方的权责,“地方政府获得了财政控制,且市长开始具备独立于所在行省的自主权。”*张千帆:《西方宪政体系》(下册),中国政法大学出版社2001年版。在2003年的法国《宪法》中,地方分权原则赫然列入其中,地方自治成为宪法规定的重要制度*参见[法]让·玛丽·蓬蒂埃《法国行政分权视域下地方公共团体研究》,施思璐译,《天津行政学院学报》2014年第1期。。至于向来以自治见长的美国联邦体系,其宪法第一条第八款规定国会有权“管理同外国的、各州之间的同印第安部落的贸易”,无非是联邦政府为了克服贸易壁垒、地方各自为政的弊端而采取的底线,然就其立宪精神而言,其立国伊始便蕴藏着自治精神*麦迪逊在制宪会议上是强大中央政府的极力鼓吹者,而联邦宪法被批准后,他在中央地方关系问题上日益倾向于州权。其与汉密尔顿的争论是否建立国家银行的时候,麦迪逊一改初衷而强调对宪法文本的理解。对此,麦迪逊与汉密尔顿的另一冲突焦点则是在建立联邦财政以及联邦政府包揽各州由于独立战争欠下债务问题上的冲突。相关论述参见Stanley Elkins/Eric Mckitrick,The Age of Federalism(Oxford University Press,1993) pp.77-163.。“地方分权”在美国政治制度中发挥了核心作用,政府集权程度极高而行政集权很低*托克维尔将集权分为两种:政府集权和行政集权,前者是关系到全国利益的领导权集中,后者是关系特定地方利益的领导权集中。政府集权对一个国家的繁荣必不可少,行政集权却消磨人民的公民精神,导致人民萎靡不振。美国的情况是,政府集权达到了很高水平,并且不存在行政集权,存在的是地方分权。地方分权使得老百姓在小事情上得以自我管理,从而培养起公共精神,其中蕴含的重大意义在于,小事情上没有学会使用民主的老百姓是无法在大事上运用民主的。参见托克维尔《论美国的民主》,董果良译,商务印书馆1988年版,第98—105页。,这让美国将一个大共和国的强大与小共和国的安全完美结合*参见[法]托克维尔《论美国的民主》,董果良译,商务印书馆1988年版,第332页。。

根据我国现行宪法的规定,我国单一制国家的属性决定了现有的自治类型仅限于民族区域自治和特别行政区的高度自治,而中央政府拥有高度权威,也实际上决定着对全国财权、财力的统筹安排和配置,地方无法对中央财政的收支、安排形成有效的监督约束。中央政府掌控财政权力的行政式的分权模式不仅损害了财政分权的权威性,而且增加了不稳定因素,其结果导致了财政分权的随意性增加,最终演化成掣肘现代公共财政体制的一大障碍。实际上我国1994年的分税制改革是由中央主导下完成,既缺乏宪法和法律的确认和规范导致了央地间的分权过于粗略简单,又由于现行宪法和法律未授予地方政府的“公法人资格”*应松年教授指出:“我国的行政机关是没有‘主体性’的‘行政主体’,而非真正的行政主体”。虽然行政学界习惯于从诉讼主体资格的角度对所谓“行政主体”予以界定,但严格来讲,真正独立的“公法人”不仅具备独立资格的诉讼主体,更重要在于其具备独立财政资格和财产地位,是独立的法律责任承担者。显然应松年教授的决断并无不妥。而对此,我国的法学理论并未对“公法人”概念界定和探讨。参见应松年、薛刚凌《行政组织法研究》,法律出版社2002年版,第122页。而让地方失去了法律主体资格。其结果提高了财政权力的中央集权程度,也忽略了地方政府的财政支出需求,“对转型期中的地方经济带来很大的破坏性”*汤安中:《国情没法给分税制打高分》,《经济学消息报》2004年11月5日。。当下各地的经济差距极大,单纯由中央财政统筹提供公共产品和公共服务,往往忽略了地方特色和民众偏好。而地方政府在处理地方事务时更灵活、更贴近民众生活实际,换言之,当下级政府具备提供与上级政府同样的公共产品之时,那么由下级政府来提供则效率会更高*经济学家奥茨曾提出过著名的分权定理,其强调,与中央政府相比,地方政府更接近自己的公众,更了解其所管辖区选民的效用与需求。换言之,如果下级政府能够和上级政府提供同样的公共品,那么由下级政府提供则效率更高。参见Wallace E. Oates, “An Essay on Fiscal Federalism”, Journal of Economic Literature,Vol. 37,No. 3,1999, pp.1120-1149.。故而,“财政分权的精髓在于地方政府拥有合适与合意的自主权进行决策”*许中正等:《财政分权:理论基础与实践》,社会科学文献出版社2002年版。。罔顾地方政府的积极方面而单一倚靠中央财政为地方提供区域性的公共服务和公共产品,其后果往往是地区民众的偏好与实际受益间存在着矛盾,跨地区外部效应便出现了*高旭东、刘勇:《中国地方政府融资平台研究》,科学出版社2013年版。。

当下的社会转型期,各地的政治、经济资源不平衡的现象严重,充分调动地方积极性的政策导向显然必要。如果地方没有任何财政权力,自主空间必将受到极大压缩,国家治理现代化的进度受其影响也将受到延缓。在法治国家成为国家治理基本方略的前提条件下,“调动积极性,权力下放是主要内容”*《邓小平文选》(第三卷),人民出版社1994年版。。由行政主导的财政分权已经不能与转型的大环境相适应,合适的方式应将其纳入法律之治的轨道中,让其固定为一套完整的稳定而规范的法律制度供给,这也是“局部支配性权力关系的重建”*苏力:《送法下乡》,中国政法大学出版社2000年版。。通过法治理念的指引规范政府之间的财政关系尤为重要,对未来改革的设想当是既保留中央对地方财政的干预、监督权力,但又将其对地方的干预手段限定范围在法律而非行政命令。

“由于传统宪法模式的限制和知识的自我限制,中国法学界习惯于把诸如税收和银行体制这样的变化仅仅视为经济制度的变革,但这些变革其实是具有深远意义的重大政制变革。”*苏力:《当代中国的中央与地方分权——重读毛泽东〈论十大关系〉》,《中国社会科学》2004年第2期。此言非虚。政治制度最核心的问题乃是权力与利益的分配,而绝非人们所惯常认为的狭义的政治问题。“如何令中国政治、法律生活的原则与中国经济生活的原则相配”*林峰:《百年宪政与中国宪政的未来》,香港城市大学出版社2011年版。,是当下中国宪治大方向所面临的主要课题。而财政税收不仅承载着经济政策,更承载着政治体制与法律规则,它是多维度、多层次治理范式的集合,是国家全面深化改革的关键所在。“夫财赋,邦国之大本、生民之喉命。天下理乱轻重,皆由焉”*《旧唐书》。,财税乃民生利益之所系,其变革更会触及利益固化之藩篱。财税治理是国家治理的主要发力点之一,“立善法于天下,则天下治;立善法于一国,则一国治”*《王文公文集·周公》(第二十六卷),上海人民出版社1974年版。,这映射在财税法领域即对财税良法善治的终极价值导向的要求,也即是亚里士多德式的“良法之治”*“良法之治”参见亚里士多德《政治学》,吴寿彭译,商务印书馆2005年版。。这种良善的法律规则既具备能够“解决实际问题、调整社会关系、使人们比较协调,达到一种制度上的正义”*苏力:《法治及其本土资源》,中国政法大学出版社2004年版。的社会学意义,更要考虑长远,均衡了各方利益,从而有利于社会进步和发展。只有彻底抛弃长期以来财税统制的管制理念,用法治为财税体制改革铺通道路,方能真正沿着时代的脉搏,走向社会治理现代化。财税治理更不能脱离高瞻远瞩的顶层设计,更需宏观理念的引导,因为“注重目前,强调‘每过一个时期就要总结经验’,至少隐含着对当时马上实施制度化分权的否定”*苏力:《道路通向城市——转型中国的法治》,法律出版社2004年版。,在无法彻底明晓错综复杂的情况之前仓促立法,使不成熟的政策、理念过早固化,对法治的损害是毁灭性的。越来越细密的法律未必能够更好的规范人类社会的秩序,未曾深思熟虑从事关宏旨的角度将律令仓促出台,其结果必然是无穷尽的小修小补叠床架屋。补丁式的立法最终会导致整个社会法制体系成为四面漏风的百衲衣,不仅没有达成全面覆盖,还形成了斯塔尔所总结的“政策陷阱”的局面*所谓“政策陷阱”,指的是一个恶性循环的过程。美国学者斯塔尔用美国医保体系为例论证了法律制度层面存在的“政策陷阱”。在最初的医保体系形成之后,保险商和医生为主的美国医学会,加上药企,因为害怕自身的经济利益受损,一直反对任何推行全民医保的公有化方案,导致国会只能不断通过补丁立法一步步地覆盖特定人群。在这个过程中,新的既得利益团体不断地被创造出来,以致后来的任何整体方案面临的阻力也越来越大,最后要么胎死腹中,要么出台新的补丁了事。哈佛大学教授塞得·斯考波尔德(Boomerang)就曾在其著作《自食其果》中就曾详细分析了克林顿任内的医保改革在这个“政策陷阱”中所面临的困境。。财税法律作为“回应型法”,自然应积极推进财税法律秩序敏锐地对社会变化做出回应,但亦需关注其持续性和稳定性,通过适当的过渡性制度安排实现新旧法律秩序的衔接,避免民众利益因制度变革带来的剧烈波动而受到损害。唯有如此,财税法律的制定、修改才能紧扣时代变革的脉搏,方能真正关照社会民众的心理预期与朴素意愿;也唯有如此,方能对社会整体财富增量、存量间的联动予以充分而缜密的关注,达致纳税人与决策者之间的互惠双赢。只有在立足于长远、全局局面的前提下,在社会转型期努力寻求“治道”而非“治术”的变革,从传统以来的治民转向新时期的治权,倡导治理方式的多元化,方能最终真正推进传统国家权力向市民社会的回归。

结 语

为了避免类似“反公地悲剧”*诸多学者相信通过权责明确的立法就能够有效划分权责,解决历史难题。然而“反公地悲剧”理论详尽论证了一个意外的结论——太多明晰的产权反而会导致必要资源的利用不足,结果人人利益受损。例如,中世纪的莱茵河是一条共享的重要运输通道,但在13世纪时莱茵河两岸的德国贵族在自己的领地河段修建城堡,征收过路费,可是太过密集的过路费导致贸易减少,甚至导致欧洲经济萎缩。参见[美]赫勒《困局经济学》,闾佳译,机械工业出版社2009年版。和“政策陷阱”的困局,宪政经济学给出的解决方式是顶层社会制度的设计,它要达致的目的是从最高层设计的角度来一劳永逸地破解社会难题。与古典宪政模式仅仅关注如何限制国家权力、建立有限政府不同的是,现代社会理想的宪政模式要建构一种“有限”而且“有效”的国家。在现代社会,这种理想的国家模式被认为是避免暴政的必由之路,也是解决各种社会问题的可行之道。可以说,能否以及如何建构一个高效、廉洁的有限政府,乃是当今宪政理论的焦点所在,也是宪政理念赢得“社会声望”及“政治声望”的基础性理由。源于此,在中国大转型的过程中,建设一个宪政政府这样一个重大的理论与实践问题,又称为关系到亿万生灵福祉的“治道”而被推向时代的前沿,也成为中国法学界的共同使命*参见中国人民大学宪政与行政法治研究中心编《宪政与行政法治研究——许崇德教授执教五十年祝贺文集》,中国人民大学出版社2003年版。。由此,在进行关涉民众利益和国家建构宏旨的制度设计时,“必须要注意这些制度的三项用途:(1)限制政治权力的滥用,(2)能够很好的解决社会问题,(3)有助于形成公民们的性格”*[美]斯蒂芬·L.埃尔金、卡罗尔·爱德华·索乌坦编:《新宪政论——为美好的社会设计政治制度》,周叶谦译,生活·读书·新知三联书店出版社1997年版。。据此,财税改革的顶层设计应在“元规则”的指导下审慎而行。如此,通过顶层设计来捍卫国家财税治理体系的根基,真正尊重宪法的最高权威,“促进‘制度性妥协’的合宪性”*王绍光:《美国进步时代的启示》,中国财政经济出版社2002年版。,财税改革才能达至“增进全社会和国民福祉”的终极目的。

(责任编辑:晓 亮)

Modern Transformation and Route Change of China Fiscal Governance Model

Zhang Fuli

In the process of economic system transformation, the pattern of national governance of traditional administration gradually change to the modern management mode which use “common governance, good governance and the rule of law” as the sign. To dilute the function of macro control, to guide the financial reform with national governance, and establishment of a modern financial system which match the market economy becomes the main theme. Under the background of such a big transition, fiscal and tax governance as an important part of modern governance, should make a positive response. Under the premise of considering the nature of the state and the social foundation, it needs to seek the of tax Equity between the market and the government . To achieve the rule of law, the key is to pursue tax legal doctrine, straighten out the relationship between tax legislation and fiscal reform, and build a modern tax law system. Specifically, it is to achieve the two aspects, the relationship between the two groups of power configuration: In the horizontal level, we should give full play to the people’s democratic function of the representative body, to achieve the balanced allocation of fiscal and taxation rights; In the vertical level, we should comprehensively realize the rule of law in the financial relationship between government agencies, and promote local autonomy.

Fiscal Governance; Rule of Good Law and Good Governance; Tax Power Allocation

2016-01-16

F810.422

A

0257-5833(2016)04-0039-16

张富利,福建农林大学文法学院副教授、法学博士 (福建 福州 350000)