安徽省非物质文化遗产时空演化特征及影响机制研究

2016-11-22白如山

白如山,陈 鹏

(阜阳师范学院 历史文化与旅游学院,安徽 阜阳 236037)

安徽省非物质文化遗产时空演化特征及影响机制研究

白如山,陈 鹏

(阜阳师范学院 历史文化与旅游学院,安徽 阜阳 236037)

运用Excel和ArcGIS10.2空间分析工具对列入国家级和省级名录的364项安徽省非物质文化遗产类型结构、时空演变特征进行探究,结果发现:安徽省非物质文化遗产在结构类型上主要以技艺、舞蹈、戏剧等传统技艺为主;空间上呈现由早期的分散式团状集中向团带式非均衡扩散方向演化,其中团状主要分布在皖南的黄山地区,南北轴线式带状分布增长态势显著。影响其时空演变特征的因素既有地形、河流等自然地理本底因素,也包括旅游开发程度、交通状况、历史文化等人文地理因素。

非物质遗产;类型结构;时空演变;安徽省

2003年《保护非物质文化遗产公约》和2011年《中华人民共和国非物质文化遗产法》等国家重要文件明确提出:“对非物质文化遗产(以下简称‘非遗’)代表性项目集中、特色鲜明、形式和内涵保持完整的特定区域,当地文化主管部门可以制定专项保护规划,实行区域性整体保护。……实行区域性整体保护涉及非物质文化遗产集中地村镇或者街区空间规划的,应当由当地城乡规划主管部门依据相关法规制定专项保护规划。……”(1)表明国家把区域性整体保护作为非物质文化遗产传承、保护的重要工作方针之一。在此背景下如何定量刻画和识别非物质文化遗产空间赋存现状、类型结构、时空扩散、演变过程等成为地理学亟待回答的关键科学问题。国外学者的代表性成果主要集中在“非遗”的传承、旅游体验、后遗产时代的社会影响等,如Lourdes Arizpe[1]、Hyung Yu Park H[2]、Gonzalez M V[3]、Bille M[4]、Francesca Cominelli[5]等。国内学者的研究成果主要集中在“非遗”的特征与价值、传承与保护路径、产业化利用模式、类型结构与空间分布等领域[6-12]。综上所述,国内外学者对“非遗”问题研究主要呈现以下几个特点:①在地域范围上,以宏观的国家尺度或省域尺度“非遗”空间分布及影响因素居多,主要涉及山西省、广东省、河南省、福建省、四川省等[13-20],目前,仅有彭伟对安徽省“非遗”空间分布的研究,但对类型结构及时空演变的探究不够深入;②在时间尺度上,单时段静态比较研究较多,而多时段动态研究较少;③在研究内容上,多关注“非遗”的类型结构、地理分布及影响因素的研究,较少涉及“非遗”的时空演变过程的探究。有鉴于此,本研究尝试综合运用Excel和ArcGIS10.2空间分析工具,对安徽省被列入国家级和省级名录的364项非物质文化遗产类型结构、空间分布演变及影响机制进行探究,以期为安徽省非物质文化遗产区域性整体保护与资源化利用提供有益参考。

一、数据来源与研究方法

(一)数据来源

本文所收集的非物质文化遗产数据信息主要包括国家级和省级项目数据,主要来源于中国非物质文化遗产网(http://www.zgfy.org/)、安徽非物质文化遗产网(http://www.anhuify.net/)以及安徽人民政府网(http://www.ahzw.gov.cn/)等官方网站,通过对多个网站的信息进行汇总、比对、分类,确保所获得的数据信息客观、准确。

(二)数据处理和研究方法

本文所涉及的研究方法主要借鉴参考文献[14]中数据统计分析法、最邻近平均距离分析法、核密度估计法,具体思路过程,不再一一赘述。

二、研究过程与结果

(一)安徽“非遗”类型结构特征

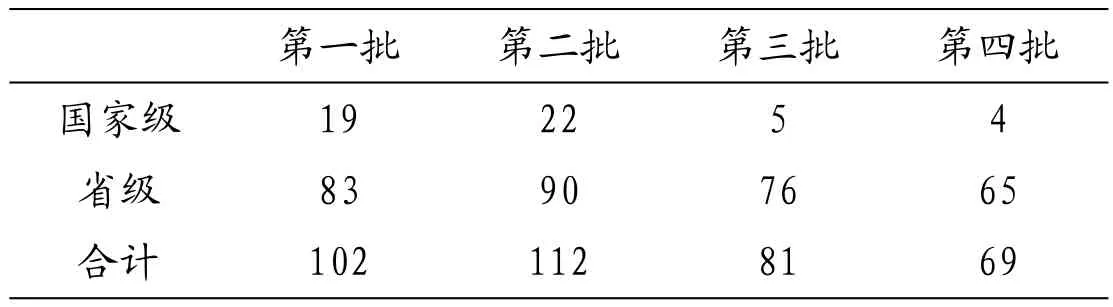

截止到2014年国家供发布四批非物质文化遗产名录,安徽省四批非物质文化遗产项目共计364项(包括省级和国家级),其中,第一批102项,第二批112项,第三批81项,第四批69项(如表1)。

从非物质文化遗产门类分布看,安徽省目前拥有民间文学26项,传统音乐38项,传统技艺101项,曲艺23项,传统戏剧33项,传统体育游艺与杂技16项,传统美术31项,民俗47项,传统舞蹈39项,传统医药10项(如表2)。

表1 非物质遗产数量统计Table1 Statistics on the number of intangible cultural heritage

通过统计数据可以清楚了解到安徽省非物质遗产的门类分布主要集中于传统技艺,安徽拥有传统技艺门类101项,占总数的28%;传统音乐、传统戏剧、民俗和传统舞蹈所占比例相近,均为10%左右;传统医药、传统体育游艺与杂技所占比例较小。总体上看,安徽省的“非遗”种类分布较为均匀。

表2 安徽省非物质遗产门类统计Table2 Statistics of intangible cultural heritage in Anhui Province

(二)非物质遗产空间分布的总体特征

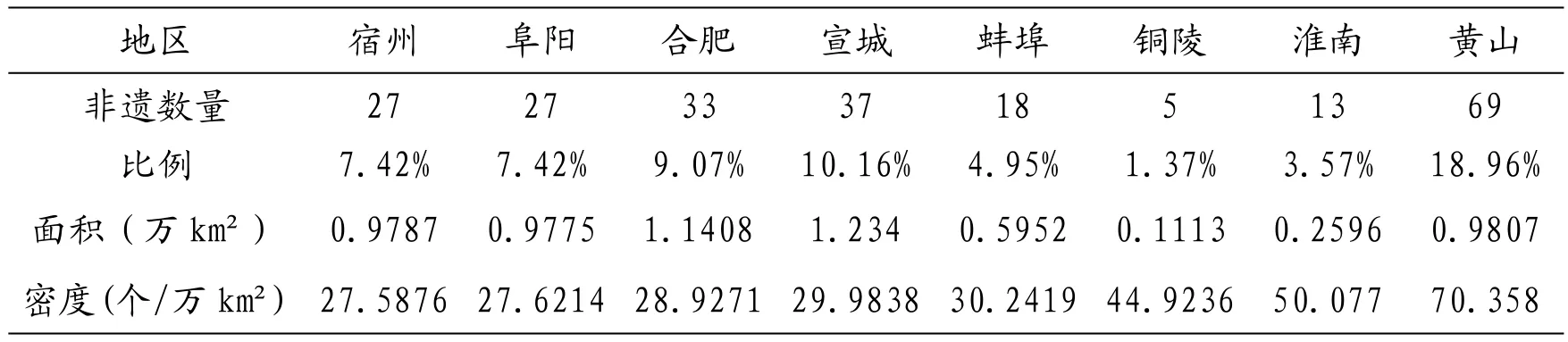

根据统计数据,安徽省非物质遗产在各个地级市的分布在数量上存在一定差异,其中,黄山市拥有包括省级、国家级内的“非遗”69项,占安徽“非遗”总数的18.96%,数量上远远高于其他市,其次为宣城和合肥,分别拥有非物质遗产37和33项,铜陵的非物质遗产数量最少,仅有5项,仅占“非遗”总量的1.37%;从密度上看,黄山市非遗分布密度最大,约为70.36个/万km²,六安市“非遗”空间分布密度最小,约为12.24个/万km²(表3)。

表3 安徽省非物质遗产空间分布及密度统计Table3 Spatial distribution and density of intangible heritage in Anhui Province

地区 宿州 阜阳 合肥 宣城 蚌埠 铜陵 淮南 黄山非遗数量 27 27 33 37 18 5 13 69比例 7.42% 7.42% 9.07% 10.16% 4.95% 1.37% 3.57% 18.96%面积(万km²) 0.9787 0.9775 1.1408 1.234 0.5952 0.1113 0.2596 0.9807密度(个/万km²)27.5876 27.6214 28.9271 29.9838 30.2419 44.9236 50.077 70.358

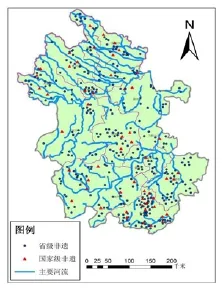

图1 安徽省非物质遗产空间分布总体特征Fig.1 The general characteristics of the spatial distribution of intangible heritage in Anhui Province

从运用ArcGIS10.2软件核密度分析工具绘制的地图上可以较为直观地看出安徽省非物质遗产空间分布特征。安徽省的非物质遗产主要分布于皖南地区,尤其是黄山市与宣城市,安庆市也占了较大比例;江淮之间地区的非物质遗产空间分布上呈现出向合肥市靠拢的特征,合肥及合肥周边地区的非物质遗产分布较为密集;淮北地区“非遗”的分布较为均匀,分布范围广。从总体上看,安徽省非物质遗产在南部的分布多于北部且安徽省淮河以北与长江以南非遗分布广,安徽中部即江淮之间分布较为集中,主要集中于合肥市及周边地区,而六安市和滁州市等地非物质遗产分布稀疏。全省的非物质遗产总体上呈现出带状及组团状的特征。非物质遗产在空间上沿宿州、淮南、合肥、芜湖、宣城、黄山等地形成纵向密集带。此外,安徽“非遗”分别在淮南、合肥、黄山、安庆形成组团分布,其中黄山市“非遗”分布形成安徽省“非遗”分布的极核,密集程度远远大于其他地区且“非遗”在黄山地区表现出“金字塔”式分布的特征(图1)。

(三)非物质遗产空间分布演变特征

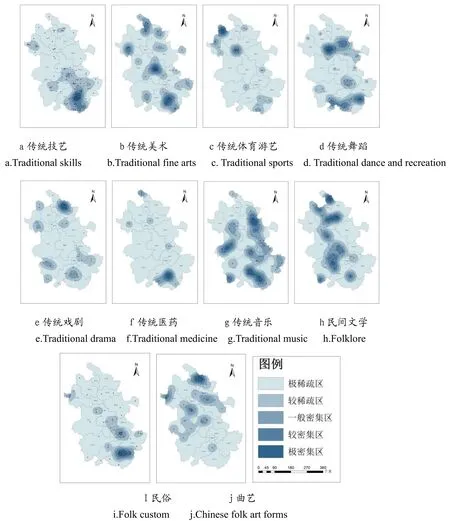

运用核密度分析工具对安徽四批非物质遗产分别进行空间分布上的分析、比较可以得出安徽非物质遗产的分布演变特征(图2)。

图2 安徽省“非遗”空间分布演化格局Fig.2 the spatial distribution pattern of the evolution of intangible cultural heritage of Anhui Province

安徽省第一批“非遗”在空间上呈现极核式分布,集中于黄山地区,其他地区的“非遗”分布较为分散,分布密度差别不大;截至安徽第二批“非遗”的公布,安徽“非遗”在空间分布上呈现出明显的扩散现象,且宿州、蚌埠、淮南、合肥、芜湖和黄山等地初步出现带状分布的特征,但黄山仍是“非遗”分布的集中地区;安徽第三批“非遗”公布后,安徽“非遗”分布的带状特征更为明显,体现于起初分布带的拓宽,周边地区“非遗”也融入分布带中。通过与当前安徽“非遗”分布的比较,可以发现安徽“非遗”在空间上呈现由早期的分散式团状集中向团带式非均衡扩散方向演化的特征,其中团状主要分布在皖南的黄山地区,南北轴线式带状分布增长态势显著。从目前的分布特征与截至第三批“非遗”分部的比较上看,“非遗”的团状集中减少,说明了早期“非遗”项目较少的地区3年来申请“非遗”项目的增加,从侧面也可看出相应地区加大了对“非遗”的重视程度。

(四)不同门类的非物质遗产空间分布特征

根据对安徽省不同门类非物质遗产的统计(表2),对安徽省每个门类的非物质遗产进行核密度分析(图3),得出传统技艺集中分布于长江以南,尤其以黄山市居多,其他沿江地区也有少量分布,淮北地区中,阜阳有较多的传统技艺门类;传统美术的空间分布较为分散,各地区均有分布,淮北、江淮之间、江南地区分别以宿州、合肥、黄山为核心,形成“三核心”的结构;传统体育游艺与杂技主要分布于安徽西传统舞蹈在安徽北部的淮南、滁州、宿州地区形成集中分布区,同时在南部的黄山、安庆、宣城形成集中区;传统戏剧的空间分布总体特征类似于传统舞蹈,但较传统舞蹈而言更为分散;传统医药的分布非常集中,集中分布在黄山地区,其余数个地区有少量分布;传统音乐在空间分布上体现为两条纵线带状分布,分别是以宿州-滁州-合肥-黄山为代表的纵线和以阜阳-六安-安庆为代表的纵线,其中宿州-滁州-合肥-黄山的非物质遗产纵线密集带更为密集;民间文学在空间上分布连贯,纵贯安徽省,合肥、安庆为其主要分布区;民俗门类的非物质遗产主要分布于黄山、芜湖一带,皖北一带的分布较为空白;曲艺门类的分布与民俗相反,主要分布于安徽北部地区,江淮之间分布均匀。

图3 不同门类非物质遗产空间分布(a-j)Fig.3 Spatial distribution of intangible heritage in different categories(a-j)

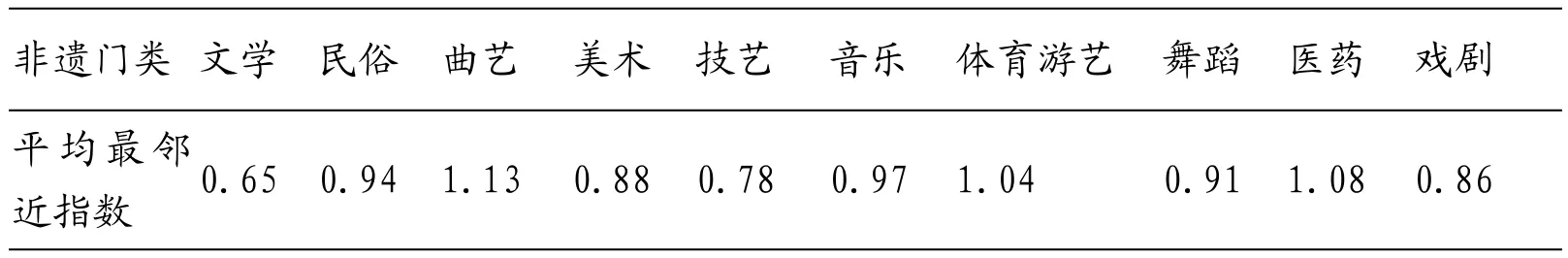

运用ArcGIS软件中的平均最邻近距离分析工具分析不同门类的非物质遗产的空间分布格局,可以得到安徽省不同门类的非物质遗产平均最邻近距离指数。当平均最邻近指数大于1,非遗分布趋于分散;当平均最邻近指数小于1,则趋于集聚(表4),经分析,安徽省所有非物质遗产的平均最邻近指数为0.76,经过Z值检验,其置信度为99%,所以,安徽省非物质遗产属于聚类分布。在不同门类上,曲艺类与传统体育游艺与杂技类的平均最邻近指数大于1,空间分布趋于分散;民俗类、传统音乐类和传统舞蹈类的平均最邻近指数在0.9-1.0之间,接近1但是小于1,空间分布属于集聚型,集聚程度小;传统美术类、传统技艺类和传统戏剧类的平均最邻近指数在0.7-0.9之间,空间分布为集聚型,集聚程度较高;民间文学类的非遗平均最邻近指数为0.65,也属集聚分布且集聚程度相较于其他门类为最高。

三、“非遗”空间分布及演变的影响因素分析

非物质遗产的形成、保存与发展主要由非物质遗产所处的地理环境和文脉条件决定,因此,探究非物质遗产的空间分布影响因素应从包括地形、河流的自然地理因素与包括经济、文化的人文地理因素入手。

(一)自然地理因素

1.地形因素

安徽省地形较为复杂,皖南地区的地貌以丘陵、低山为主,从交通的历史发展上看,山区交通发展缓慢,皖南山区尤其是黄山地区的交通相较于平原地区落后,这也导致黄山及周边地区的相对封闭性,进而导致对外联系的不便,当地居民的生活方式和其他传统也因此不易受其他地区文化和现代技术等外部因素干扰,非物质遗产得以较为稳定地传承,以此可以解释黄山及周边地区非物质遗产的高度密集。与皖南地区相反,皖北地区以及江淮之间地区地形较为平坦、开阔,尤其是皖北地区地形以平原为主,交通发展迅速,从而导致人们空间活动的频繁,各地区联系紧密,促进了各地区的文化交流、传播与融合,因此,皖北地区的非物质遗产分布广阔且较为分散,种类复杂。

2.河流水系因素

安徽省河流水系众多,主要包括长江、淮河两大流域,流域范围广阔,两条河流横贯安徽省,流域内河网较为密集。因为人类活动与河流水源密切相关,所以非物质遗产的分布一定程度上也应决定于河流的分布。通过ArcGIS10.2软件的缓冲区分析方法,利用安徽省的河网数据作缓冲区分析(图6)且分别作出2km、5km、8km的分析半径的的缓冲区,并运用叠加分析工具分析缓冲区内“非遗”数量得出:当以2km为半径时,缓冲区内包含56个“非遗”,占非物质遗产总量的15%;当以5km为半径时,缓冲区内存在145项,占总数的40%;以8km为半径时,缓冲区内包括250项,占总数的69%。因此,河流的布局与非物质遗产的空间分布是密切有关的,由此可以推断河流水系决定了人类活动的密集场所和特定文化的产生,进而决定非物质遗产的分布特征。

图4 安徽省河流与非物质遗产Fig.4 The river and intangible heritage of Anhui Province

(二)人文地理因素

1.历史文化因素

安徽省在历史的长河中形成了独特的皖江文化、淮河文化、庐江文化和徽州文化,这四种文化共同构成了安徽四大文化圈。结合安徽省非物质遗产的集聚区,不难发现安徽省的非物质遗产总体上集中分布于安徽省各个文化区内,不同的文化区也孕育了不同特色的“非遗”。其中,徽州文化区以程朱理学、徽州朴学、新安画派、篆刻、版画、徽剧、医学、建筑、徽菜和刻书等为代表[15],民俗类、传统美术、传统技艺类和传统医药类的非物质遗产也因此较多分布于黄山地区为主的徽州文化区;皖江文化即安庆地区的历史文化,皖江文化以宗教文化、戏剧文化以及陈独秀等人为代表的政治文化等为代表,孕育了传统戏剧、民间文学等特色非物质遗产;庐江特有的历史也遗留下大量生活传统、民间传说,因此也产生了各种民俗类、民间文学类和传统音乐类非物质遗产;淮河流域作为中华文明的发祥地之一,文化历史悠久,产生许多思想流派和历史遗迹,加之开阔的平原地形,文化传播迅速且传播范围广,因此,淮河文化圈内包含各类非物质遗产,且非物质遗产分布广泛。

表4 不同门类非物质遗产平均最邻近指数Table 4 The average nearest neighbor index of intangible heritage

2.旅游开发

旅游的开发可以促进第三产业发展,带来经济效益,进而可以促进非物质遗产的保护,皖南地区特别是黄山、宣城地区的文化气息浓厚,旅游开发程度高,黄山风景区更是闻名世界的旅游景点,该地区的旅游开发为当地乃至整个安徽省提供了大量旅游收入,为保证旅游业的发展,地区的非物质遗产也被相应保护,保持了非物质遗产的原真性。江淮、淮北地区与皖南地区相同,非物质遗产密集于旅游开发程度较高的区域,表现为非物质遗产分别在合肥、淮南等地区形成空间上的集聚区。近年来,各地旅游业的发展也最有可能导致“非遗”空间分布特征的演变。

3.经济及其他因素讨论

关于非物质遗产与GDP的关系分析,国内已有全国尺度的相关研究成果,通常认为非物质遗产的数量与GDP呈正相关关系,但研究安徽省非物质遗产与GDP关系时,安徽省体现出非物质遗产分布的个性。运用SPSS软件分析安徽非遗数量与安徽省2008-2014年GDP平均值的相关性时发现,安徽各市非遗数量与各市GDP的线性相关系数r值为0.082,r>0且丨r丨<0.3,p值为0.756,且p>α,说明安徽省各市非遗数量与GDP并无明显正相关的线性关系。从安徽非物质遗产的矩阵分析上看,非物质遗产的分布与GDP也并无绝对关联(图4),除宣城、芜湖、马鞍山、宿州、阜阳和黄山外,其余各市处于第一与第三象限,符合正相关关系,因此,安徽省的非物质遗产分布与GDP关系要具体分析。芜湖、马鞍山处于第四象限,经济状况良好,但非遗数量低于平均水平,可能由于经济的发展与对外联系一定程度破坏了当地的传统所致;黄山、宣城等多个城市拥有较多非遗项目,但经济水平较为落后,则可能是是由于“非遗”的高保护程度和其他因素导致地区的封闭性,阻碍了第二产业的发展;此外,部分地区非遗与GDP分布的不一致性也可能与安徽的非物质遗产保护的相关法律政策、人口流动程度以及非物质遗产的融合发展等有关联。

图5 安徽非遗的GDP矩阵分析Fig.5 Analysis of intangible cultural heritageand and GDP matrix inAnhui

四、结论与讨论

(一)结论

第一,从门类结构上看,安徽省的非物质遗产中的传统技艺类占了较大比例,传统体育游艺与杂技类以及传统医药类比例较小,数量稀缺,其余门类分布均衡。

第二,从四批安徽国家级和省级非物质遗产的总体空间分布特征上看,安徽非物质遗产在空间上呈现出带状和组团式分布,从纵向上看,非物质遗产在空间上沿宿州、淮南、合肥、芜湖、宣城、黄山等地形成纵向密集带,并且非物质遗产在黄山、宣城和合肥等地形成空间上的密集区,黄山地区密集程度最高。

第三,从不同门类的非物质遗产分布上看,安徽省的非物质遗产中传统技艺、传统医药和民俗集中分布于长江以南地区,民间文学、传统美术和传统音乐等门类呈现出带状分布的特征,传统体育游艺与杂技与曲艺则主要分布于安徽北部。

第四,安徽“非遗”在空间上呈现由早期的分散式团状集中向团带式非均衡扩散方向演化的特征,其中团状主要分布在皖南的黄山地区,南北轴线式带状分布增长态势显著。

第五,影响安徽非物质遗产空间分布及其演变的因素有自然地理与人文地理等因素,自然地理环境因素主要包括地形、河流水系等,人文地理因素包括文化背景和旅游开发程度等,还有其他影响因素有待进一步研究。

(二)讨论

根据上述研究结果,安徽省的传统医药类、传统体育游艺与杂技类非物质遗产稀缺,应给予重视,及时发现省内相关门类的非物质遗产并进行申遗、保护;从空间分布上看,皖南地区的非物质遗产开发、保护程度较高,而江淮及皖北地区保护程度相对较低,所以应采取措施,加大对江淮和皖北地区的非物质遗产的保护与传承。在保护的过程中,要采取正确有效的保护方法,针对不同门类的非物质遗产采取不同的方式,对于传统技艺、曲艺和传统医药等非物质遗产,要注重非遗传承人的发展;针对民俗、传统音乐和传统舞蹈等大众化的非物质遗产,应注重非物质遗产的相关活动的举办,从而提升居民对该非遗的认同感,并且扩大该种类非遗的宣传,促进非物质遗产的传播与当代文化的融合,与时俱进,保持非物质遗产的生命力;此外针对民俗等非物质遗产,还要注重旅游化的开发,在促进该项非遗的保护与发展的同时也能促进经济的发展。

注释:

(1)中华人民共和国非物质文化遗产法:http://www.ihchina.cn/.

[1]Arizpe Lourdes.Intangible cultural heritage,diversity and coherence[J].Museum International-Oxford,2004,56(1): 130-136

[2]Yu Park H.Shared national memory as intangible heritage re-imagining two Koreas as one Nation[J].Animals of Tourism Reasearch,2011,38(2):520-539.

[3]Gonzales M V.Reaseach note Intangible heritagetourism and identity[J].Tourism Management.2008(29):807-810.

[4]Bille M.Assembling heritage:investigating the UNESCO proclamation of Bcdouin intangible heritage in Jordan[J].internationalJouralofheritageStudies,2012,18(2):107-123.

[5]Francesca Cominelix,Xavier Greffe.Intangible cultural heritage:Safeguarding forcreativity[J].City,Culture and Society,2012,3(4):245-250.

[6]刘壮,牟延林.非物质文化遗产的概念与解读[J].西南大学学报(社会科学版),2009(05):1-10.

[7]于海广,张伟.中国的世界非物质文化遗产[M].济南:山东画报出版社,2011:1-5.

[8]牟延林,谭宏,刘壮.非物物质文化遗产概论[M].北京:北京师范大学出版社,2010:25-33.

[9]丁燕妮,郑耀星.非物质文化遗产活态保护与旅游利用研究[J].福建师大福清学报,2015(6):23-27.

[10]李昕.非物质文化遗产:文化产业发展重要的文化资本[J].广西民族研究,2008,93(3):164-167.

[11]孙昊亮.非物质文化遗产的公共属性 [J].法学研究 ,2010(5):93-103.

[12]高小康.非物质文化遗产与乡土文化复兴[J].人文杂志,2010(5):96-104.

[13]戴其文,刘俊杰,吴玉鸣,等.基于区域视角探讨广西非物质文化遗产的保护[J].2013,35(5),1104-1112.

[14]吴清,李细归,张明.中国不同类型非物质文化遗产的空间分布与成因[J].经济地理,2015,35(6):175-183.

[15]彭雨,甘萌雨,张永贺.安徽省非物质文化遗产类型结构及空间分布形成机制研究[J].池州学院学报,2012,26(6):69-71.

[16]李蕊蕊,赵伟,陈静.福建省非物质文化遗产结构及地理空间分布特征[J].地域研究开发,2014,33(6):97-102.

[17]袁少雄,陈波.广东省非物质文化遗产结构及地理空间分布[J].热带地理,2012,32(1):94-97.

[18]徐纪安,李文静,吴朋飞.河南省非物质文化遗产时空分布特征及影响因素[J].河南科学,2015,33(4):632-638.

[19]李航,刘幸,吴相利.黑龙江省非物质文化遗产结构及空间分布[J].哈尔滨师范大学学报(自然科学版),2015,31(5):102-106.

[20]刘书成,刘鑫,王彬.福建省非物质文化遗产空间分布特征及成因探究[J].海南师范大学学报(自然科学版),2016,29(1):96-101.

K903

A

1004-4310(2016)05-0026-07

10.14096/j.cnki.cn34-1044/c.2016.05.06

2016-07-023

安徽省高校省级优秀青年人才基金重点项目(2013SQRW039ZD);安徽省哲学社会科学规划项目(AHSKQ2014D56);安徽省新型城镇化研究中心项目(16NMGZK003)。

白如山(1981-),男,硕士,讲师,研究方向:城市与区域规划。