金陵地区花笺艺术的发展与传承研究①

2016-11-21秦菊英浙江理工大学艺术与设计学院浙江杭州310018

秦菊英 孟 迪(浙江理工大学 艺术与设计学院, 浙江 杭州 310018)

金陵地区花笺艺术的发展与传承研究①

秦菊英孟迪(浙江理工大学 艺术与设计学院, 浙江 杭州 310018)

笺纸的历史可以追溯到南北朝时期,至明末发展到鼎盛。标志性成就是两部集大成的笺谱在金陵的问世。同时,创造出笺纸制作的最高技艺“饾版”、“拱花”。20世纪20年代以后,出现衰落的趋势。民国以来,政府及许多民间人士对金陵制笺技艺展开了抢救,使之得以绵延传承。而今笺纸渐行渐远,金陵花笺所承载的文化却会生生不息。

金陵;明朝;花笺;饾版;拱花;文化传承

一、研究现状、目的和意义

花笺作为传统文化的载体和古代文人群体特有的雅物,不仅从宏观的大历史观上反映着当时社会的实况,传达着文化发展的脉动;表现了封建社会文人的审美取向和美学理念,指示着文人审美的意象;也从微观的体用上积淀为后人丰富的文化财富。花笺上所精心采撷的名人字画不仅让后人有机会欣赏,而且还是当今美术入门者临摹的范本之一,以花笺为母本所制作的周边产品颇受今人珍爱。当社会的浮华慢慢退却,经济的实力日渐壮实,对文化的追慕已成气候,对传统器物文化尤其是具有浓厚区域文化意味的器物文化的挖掘研究、传承保护已成显学,在这种背景下对花笺和金陵地区花笺艺术的研究就渐有舒展开散了。其中比较有影响的论作有刘运峰的《文房清玩——笺纸》、《<萝轩变古笺谱>述略》、南京著名地方学者薛冰的《花笺光华》、《最牛花笺诞生在明代南京》、朱仲岳《漫话<萝轩变古笺谱>与<十竹斋笺谱>》等。《新美术》杂志为此还特设“十竹斋艺谈”专栏,专门邀请十竹斋艺术学会张尔宾先生为专栏特约编辑,其中著名学者王伯敏先生专门撰稿《胡正言及其十竹斋的水印木刻》在业界影响较大。北京服装学院王春娜的硕士论文《笺谱设计研究》资料收集比较丰富。遗憾的是对于金陵地区相关花笺艺术的发展和传承进行条分缕析的研究尚是空白。历史上,金陵地区不仅花笺文化浓厚,更是诞生了花笺艺术最高水平标志的《萝轩变古笺谱》和《十竹斋笺谱》,所以综合而言,对于金陵地区花笺艺术进行比较系统的研究是必要且重要的,我们也希望借此见微知著,一睹那个时期金陵地区花笺艺术的繁盛,另则为推动当代文化建设的继往开来做微力。

二、制笺工艺的起源和发展

作为古代文人用于诗文唱和、书札往来的专用纸张,笺纸有着悠久的历史,目前有史可缉的笺纸起源于南北朝时期,染色笺纸始见于晋,之后代有新作,唐代薛涛“浣花笺”将笺纸推向兴盛,工艺水平由此不断发展,明代时我国的笺纸艺术达到鼎盛时期,各种笺纸层出不穷,笺纸的制作工艺也从各方面得到长足的发展。最为重要的当属嘉靖(1522—1566年)、隆庆(1567—1572年)间最早开始出现的在信笺上为装饰用的套色印法。明代李克恭在《十竹斋笺谱》首卷序言中说:嘉靖、隆庆以前,“笺制朴拙。至万历中年,稍尚鲜华,然未盛也;至中、晚而称盛矣。历天、崇而愈盛矣”。

最初的笺纸制作比较朴拙,就是将质地较好的大张宣纸剪裁成小幅,之后慢慢演变成在素纸上印刷或砑印出条图案、纹等效果,再后来便出现了采用木版水印工艺在纸上印刷彩色的图画的制作方法。如此制成的笺纸就称为“花笺”或“画笺”,也有“彩笺”、“锦笺”之美誉。它既是文人外出的伴手爱物,也是文房的案头清玩。因其形式相当于一幅国画小品,取材多为名人字画,历史典故,实用之外更兼具很高的艺术价值。花笺是古代最富文人气质的书写载体。

笺纸用途多样,有用于书信传递的信笺、诗文唱和所用的诗笺、绘画传情的画笺,还有私人用笺、贺寿笺等。古时文人雅游,诗笺、画笺最为常用。明代高濂在《遵生八笺》中列举了明代时文人雅游使用的二十六种用具,包括:竹冠、披云巾、道服、文履、道扇、拂尘、葫芦、云冩、竹杖、瘿杯、瘿瓢、斗笠、药篮、棋盒、诗筒葵笺、韵牌、叶笺、坐毡、夜匣、便轿、轻舟、叠桌、提盒、提炉、备具匣、酒樽。其中叶笺、诗筒等赫然在列。叶笺不仅服务文人文思,也是文人雅具。由于文人参与设计,因而充满文人的审美情趣,在文人游历生活中扮演着重要的角色,留下许多充满人情佳话的典故。高濂《遵生八笺》有“白乐天与微之(元稹)常以竹筒贮诗,往来赓唱,故和靖诗云‘带斑犹恐俗,和节不妨山’之句。既有诗,可无吟笺?许判司远以葵笺见惠,绿色而泽,入墨觉有精采。询其法,乃采带露蜀葵叶研汁,用布揩抹竹纸上,伺少干,用石压之。许尝有诗云:‘不采倾阳色,那知恋主心?’不独便于山家,且知葵藿倾阳之意。”[1]358-359书中还对自己特制的笺纸做了详尽的介绍:“余曾作笺三种,以蜡版砑肖叶纹,用剪裁成,红色者肖红叶,绿色者肖焦叶,黄色者肖贝叶,皆取闵中罗纹长笺为之,此亦山人寄兴岑寂所为。若山游偶得绝句,书叶投空,随风飞扬,泛舟付之中流,逐水浮沉,自有许多幽趣。”[1]358-359

三、金陵地区花笺的发展

1.社会背景

自六朝以来,金陵地区一直是南方的经济、文化、政治、军事中心,六朝时中国重要的经济、文化繁华区域,是当时世界上第一个人口破万的最大城市。以建康为代表的南朝文化,与西方的古希腊古罗马文化被称为人类古典文明的两大中心。金陵云集的文人士大夫、南朝兴盛的佛教传播奠定了笺纸的需求市场,浓厚的文化氛围为笺纸的诞生发展提供了适宜的土壤。明代金陵初为都城(1368-1421),永乐十九年(1421)明成祖迁都北京后,朝廷搬迁和大批官员市民北上,金陵作为“留都”,虽然呈现出暂时萧条的景象,但政治中心的迁移也为金陵的文化发展营造了宽松自由的生长空间。金陵经济与文化持续繁荣,交通发达,无论是从人文历史或者地理环境来看,金陵都是江南地区无可替代的区域中枢。

明末清初侨居金陵的余怀在其《板桥杂记》之《雅游》篇中记录了此种情景:“金陵为帝王建都之地,公侯戚畹,甲第连云,宗室王孙,翩翩袭马,以及乌衣子弟,湖海宾游,靡不挟弹吹箫,经过赵、李,每开筵宴,则传呼乐籍,罗绮芬芳,行酒纠觞,留髡送客,酒阑棋罢,堕珥遗簪。真欲界之仙都,升平之乐国也。”[2]

彼时的金陵,时间和空间的充分自由以及经济的高度繁荣,直接促使了那些难及仕途的文人士大夫加入了手艺人的行列,市场的繁盛也将手艺人造就成为了艺术家,这是特定时间和场合下艺术场域导致的结果。①(法)皮埃尔·布迪厄、(美)华康德著:《实践与反思》,李猛、李康译,中央编译出版社2004年版,第145页。引自原文:“个人就像电子一样 ,在某种意义上来说 ,他是场域作用的产物。某个知识分子、某位艺术家,他们之所以以如此这般的方式存在,仅仅是因为有一个知识分子场域或艺术场域存在。 即伴随着艺术场域的构建形成 ,在一定的时间和场合下 ,手艺人变成了艺术家 。”

金陵的文化氛围、人文积淀、名胜古迹以及城市环境、交通条件等非常适合游乐山水、以文会友、纵乐都市,因此金陵名士胜流雅集宴乐,唱咏不绝。金陵文人雅游的盛行导致各种游具备受喜爱,笺纸作为文人雅游必不可少的用品,其制作水准及观赏价值被文人与手工艺人共同推进到了顶峰。技艺与形式的突破创新,加之金陵与各地发达的贸易往来,使得金陵在明末清初逐渐真正成为了全国笺纸制作的集散地。

2.南朝建康地区花笺的兴起

南北朝时期的金陵名曰建康,这个时期建康地区花笺艺术兴起,《南史·后主纪》载:陈后主君臣宴会,先命张丽华等八妃嫔“襞彩笺制五言诗”。南朝文学家徐陵在《玉台新咏序》中,曾提到以“河北胶东之纸”制作的“五色花笺”。梁江洪《为传建康咏红笺》诗云:“杂彩何足奇,唯红偏作可。灼烁类蕖开,轻明似霞破。镂质卷芳脂,裁花承百和。不遇情牵人,岂入风流座。”记述南朝时期花笺掌故甚丰,有学者认为,花笺很可能肇始于南朝②薛冰:《最牛花笺诞生在明代南京》。 http://www.njdaily.cn/2015/0428/1109718.shtml .2015-04-28。而宋代高承在《事物纪原》则有“《桓玄伪事》曰:玄令平淮作青赤缥桃花纸。又石季龙写诏用五色纸。盖笺纸之制也,此疑其起也。”桓玄是东晋后期将领,依此也有说法认为,花笺的出现可能早到东晋。关于花笺的肇始时间目前无从定论,但明末金陵地区花笺的繁盛发展确无争论。明末花笺艺术最高成就的《萝轩变古笺谱》和《十竹斋笺谱》即诞生在南京。

3.现存时代最早的笺谱《萝轩变古笺谱》在金陵问世

《萝轩变古笺谱》由明代颜继祖辑稿,吴发祥刻版。据《金陵通传》记载,江宁人吴发祥寓于金陵,刻此谱时四十八岁,书刊成于天启六年(1626年)。笺谱分上、下两册。上册49叶,有颜氏自撰小引3叶、目录1叶,画诗10叶,筠蓝6叶,飞白4叶,博物4叶,折赠6叶,琱玉6叶,斗草8叶,杂稿1叶。下册45叶,计目录1叶,选石6叶,遗赠4叶,仙灵4叶,代步4叶,搜奇12叶,龙钟4叶半,择栖5叶半,杂稿4叶。根据天启丙寅年(1626年)《萝轩变古笺谱》中颜继祖所撰《笺谱小引》推断:《萝轩变古笺谱》的刊出至少比《十竹斋笺谱》早19年。

吴发祥为笺谱命名强调“变古”,他认为:“我辈无趋今而畔古, 亦不必是古而非今;今所有余, 雕琢期返于朴, 古所不足, 神明总存乎人。”[3]其意乃权衡古今变化而裁之。既非厚古薄今,亦非今是昨非。在继承传统的基础上,以今人的性灵智慧弥补“古所不足”,用清新淡雅的象征手法取代“藻绘争工”,驾古人而上之。《萝轩变古笺谱》堪称我国古代拱花木刻彩印笺谱之首,此“变古”笺谱在花笺制作工艺上最重要的贡献是具有凹凸效果的“拱花”两种技法的运用。笺谱至今已历经四百年,其饾版、拱花效果未损。时人谓之:“刻意标新, 颛精集雅。删诗而作绘事,点缀生情;触景而摹简端,雕镂极巧。尺幅尽月露风云之态,连篇传禽虫花卉之名。大如楼阁关津,万千难穷其气象;细至盘盂剑佩,毫发倍见其精神。少许丹青,尽是匠心锦绣,若干曲折,却非依样葫芦”,所谓“固翰苑之奇观,实文房之至宝”[3]。现在这部上下两册的旧本笺谱已是一部国宝级的海内孤本,为上海博物馆收藏。

4.成就最高、影响最大的笺谱《十竹斋笺谱》在金陵诞生

《十竹斋笺谱》刊行于崇祯十七年(1644),胡正言辑印,有九龙李于坚、上元李克恭序文。胡正言,明代末年书画篆刻家、出版家。字曰从,号十竹,原籍安徽休宁,寓居南京鸡笼山侧。因其家中庭院种竹十余株,所以将其居室名为“十竹斋”。《十竹斋笺谱》即由十竹斋主人胡正言先陆续印行花笺,然后才汇印而成。胡氏在金陵出版界的活动时间长达数十年,与吴彬、文震亨、杨文骆、米万钟、高阳等众多书画名家和刻印名匠交往过从,相互切磋濡染,所谓清姿博学,尤擅众长。胡正言以其的名望和经济实力,经常选雇刻印名手到他斋中工作。据上元(注:今南京)程家珏所著的《门外偶录》一书中,就有一段很重要的记述,说十竹斋经常雇有刻工十数人,胡正言对他们“不以工匠相称”,并与他们“朝夕研讨,十年如一日”,因此使得“诸良工技艺, 亦日益加精”。当刻画“落稿”或付印时,胡正言“ 还亲加检点”。[4]文人、画家与刻印工人密切合作,共创大成之作。

《十竹斋笺谱》运用当时流行的“拱花”、“饾版”工艺,将彩色套印木刻画艺术水平推向新的高峰。其后虽有名重一时的《芥子园画谱》等刊行,然而及今三四百年间,在雕刻印刷技艺方面未见出其左右者。《十竹斋笺谱》被鲁迅誉为“明末清初士大夫清玩文化之最高成就”,人们称其“汇古今之名迹,集艺苑之大成,化旧翻新,穷工极变”,《十竹斋笺谱》全谱共四卷,所收录笺纸纹案题材有:清供、华石、博古、胜览、雅玩、折赠、寿征、灵瑞、文佩、杂稿等33组共计289幅。画风或工、或写,略可窥见明代后期绘画风格[5]。相较《萝轩变古笺谱》、《十竹斋书画谱》,其刻工、印工技艺更有前进。

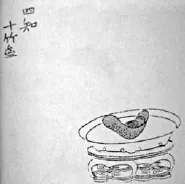

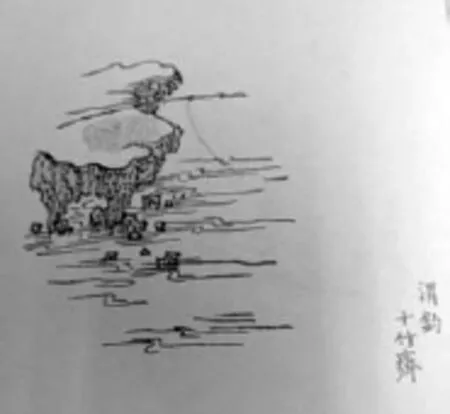

由于明代盛行“文必秦汉,诗必盛唐”的崇古之风,同时又大力宣扬道统的“台阁体”,这就导致了传统文化和艺术形式的复兴,晚明画笺纹样常以象征手法描写典故内容,以此鉴古喻今抒发胸怀。《十竹斋笺谱》就很擅长运用象征手法和简明形象表达历史故事,如“高标八种”之“四知”笺,以杨震重德轻金故事歌颂这种高尚品质。《后汉书·杨震传》:“当之郡,道经昌邑,故所举荆州茂才王密为昌邑令,谒见,至夜怀金十斤以遗震。震曰:‘故人知君,君不知故人,何也?’密曰:‘暮夜无知者。’震曰:‘天知,神知,我知,子知。何谓无知!’密愧而出。”后演绎为“当畏四知”典故。四知笺作金元宝喻此。“渭钓”笺以水边岩上一鱼竿喻姜尚(字子牙)渭水垂钓捕获机遇,“周莲”笺画莲花以喻周敦颐的君子美德。笺谱画面表达简洁明快,结构工整严谨,刻印干净利落,不入俗窠,所谓时人争购,金陵纸贵。明人李克恭在《十竹斋笺谱》叙文中提到:“自十竹斋之笺后先叠出,四方鉴赏,轻舟重马,笥运邮传,不独江南纸贵而已”,称赞其“汇古今之名迹,集艺苑之大成”。今人郑振铎先生则评价说,此谱乃“殆集当世文士清玩之大成, 亦臻往古美术图案之绝诣”。[6]303《十竹斋笺谱》成就之高、影响之大,迄今为止堪称空前绝后。

图1 十竹斋笺谱

图2 十竹斋“四知”笺

图3 十竹斋“渭钓”笺

图4 十竹斋“周莲”笺

图5 萝轩变古笺谱

图6 萝轩变古笺谱斗草

图7 萝轩变古笺谱折赠笺

图8 萝轩变古笺谱搜奇笺

5. 变古拓新:金陵地区花笺“饾版”、“拱花”的技艺贡献

所谓饾版是先根据画稿上敷色的深浅浓淡和阴阳背向进行分色,然后刻成各块大小不等的印版,依次套印。由于这些印版的形状犹如古代陈设用的饾饤食品,故称饾版。

“饾版”技法对每朵花、每片叶子的颜色深浅、阴阳向背都要仔细分出,犹如宋人没骨画法。这种工艺复制出来的画,最善于保持中国绘画的本色和精髓。胡正言在1619 年至1633 年间,刊行的《十竹斋书画谱》中采用了大量的饾版彩印技术。饾版彩印技术的出现早于拱花印制技术。

“拱花”印制术首创为明代吴发祥的《萝轩变古笺谱》。该书上下两册, 前有天启六年(1626 年)“小引”。其刻镂、色彩无不精美绝伦。此谱开创了拱花印制术的印刷技法。拱花工艺最重要的成就是将印刷技术从平面过渡到立体,在印刷史上具有一个里程碑式的意义。

拱花俗称凹凸版,拱花技术是在木板上雕成图案纹线凹陷的“阴版”,砑印后使纸面拱起产生立体感的工艺。具体制作时是将用透明纸勾描的画稿贴在一块刨平的木板上,然后用刀沿着画稿刻出线条与层次,最后将素纸蒙在刻好的画稿上,铺上毛毯,用木棍用力压磨,揭开后,花纹即凸现在纸上,构刻成山水林木、花果虫鱼、龙凤麒麟、寿星八仙、钟鼎文栩栩如生的版面。砑印经典花色有碧云春树笺、龙凤笺、团花笺、金花笺等。成功的拱花作品,不着色彩,却能以浅浮雕的效果传达出栩栩如生的图案。具有光紧精华、文缕奇细的特点。拱花又分全拱花、拱花与饾版结合两种。①朱仲岳:《漫话<萝轩变古笺谱>与<十竹斋笺谱>》,《中国历史文物》,2002年第1期,第71-71页。作为一种极有魅力的传统艺术,拱花与饾版结合的表现形式使得画面整体更加错落有致,生气灵动。

“饾版”、“拱花”水平最高的当数明代安徽人氏胡正言所辑刻的《十竹斋笺谱》。在《十竹斋画谱》和《萝轩变古笺谱》创用的饾版拱花技术的基础上,《十竹斋笺谱》在饾版拱花技艺的运用上更为娴熟自由,并增用“掸”的技巧,使墨色深浅干湿的变化更加丰富自然。相较而言,《萝轩变古笺谱》色彩沉着古雅,线性结构比较明显,《十竹斋笺谱》色彩明快艳丽,浅浮雕般的形式美感更加强烈,题材选择也更丰富,写意的表现手法运用较多。虽然同为笺谱,但其风格和审美感受明显不同。

郑振铎先生对传统版画艺术有着深入的研究,他曾数次提及其对《十竹斋笺谱》的特别喜爱,如在《十竹斋笺谱初集》一文中写道:“余收集版画书二十年,于梦寐中所不能忘者惟彩色本《程君房墨苑》、胡曰从《十竹斋笺谱》及初印本《十竹斋画谱》等三伟著耳。”[6]303

“饾版”、“拱花”工艺不仅成就了《萝轩变古笺谱》和《十竹斋笺谱》,成为金陵地区花笺艺术繁荣发展的重要标志,这一变古拓新的技艺贡献在中国版画史上也是极其辉煌的,无论是从历史价值或是艺术价值而言都达到了很高的水准。两部登峰造极的花笺谱都诞生于明代的金陵地区,奠定了金陵地区明末清初花笺艺术的翘楚地位。

四、金陵地区传统花笺艺术在当今的传承

花笺既呈现了当时的文化时尚、社会风貌、文人喜好,又承载古代书画文化、印刷技术的成就,是时代美好而丰富的载体。因而不乏后继文化人迷醉于此。

1. 南京地区的传承情况

世界版画史明确将明末南京十竹斋饾版印刷作为彩色套印版画的开端,在印刷史中,也将它作为彩色印刷的开端。饾版、拱花技艺是历史悠久的传统工艺,应当得到技艺的传承与文化理念的拓展,作为非物质文化遗产,更应该被妥善保护和传承。

近年来,政府大力提倡非物质文化遗产的传承与保护,十竹斋饾版、拱花技艺作为传统手工艺技能品类中的一项被列入南京秦淮河流域非物质文化遗产名录,除此之外还成功入选省级非物质文化遗产。

先于政府,民间艺术家们率先展开了对饾版印刷术的研究和保护工作。上世纪六十年代起,江苏的版画家们开始了对饾版印刷术的探究,成立了“南京十竹斋水印木刻研究室”,1962年,江苏省文化局恢复老字号“十竹斋”,1965年,移交南京市,这些举措对于研究、保存十竹斋艺术和复兴木板水印技艺意义重大。“文革”期间研究室和十竹斋被迫停歇,1987年元旦,于太平南路成立了十竹斋艺术研究部和研究学会。研究部至今仍存有民国和解放初期刻印的信笺等。①顾媛媛:《<十竹斋笺谱>木版水印技艺传承与文化拓展》,《艺术百家》2014年5期,第252页。

时至今日,南京地区对于饾版拱花技术的传承却出现了危机。笔者曾于2014年秋季到访南京十竹斋,其外部建筑风格仍保持旧时风貌,而内部却不复当年书斋模样,遍寻全室,比肩接踵的展示柜台无半分木版水印相关印迹,拍卖的全是当代艺术家的字画作品。2015年夏初的首届江苏艺博会上笔者再次光顾南京十竹斋的展厅,依然是此番情形。因其现今只是徒留“十竹斋”名号,实则已转型为一家文化拍卖公司,不再涉足木版水印的传承与发展。

2. 其他地区的传承情况

以《十竹斋笺谱》为代表的木版水印技艺,作为非物质文化遗产,如今在南京之外亦得到了良好的传承,形成了一个全新的文化理念。

北京的老字号荣宝斋,于上世纪50年代初期,在郑振铎先生的主持下,根据数个明代初印本为底本,重新用饾版和拱花技艺翻刻了《十竹斋笺谱》。几十年来,荣宝斋对于木版水印技艺的传承未曾间断。直至今日,荣宝斋的木版水印制作的师傅们仍沿袭着古法制作方式,技艺精湛。

除了荣宝斋之外,在木版水印技艺上占据着半壁江山的上海老字号朵云轩,至今仍保留着传统饾版技艺。1981年9月,为纪念鲁迅先生诞辰100周年以及上博建馆35周年,上海朵云轩(又名上海书画出版社)把《萝轩变古笺谱》按原样的饾版拱花套色翻印出来,该版现也成为珍本。重印本仍分上下2册,并在下册中补齐了原本残缺的四幅拱花作品。至此集齐全谱画稿总计182幅,完整重现了《萝轩变古笺谱》的原本风貌。重印本分古宣本、素宣本两种发行。其中仿古本仅编号发行300部。日前笔者于南京市图书馆古籍部书库见到此书(1981年重印古宣本.第五十号), 整书制作非常精致,花格锦缎函装,一函2册,内本采用线装装订。展卷观之,内中笺纸画工传神,刻工精良,人物、花卉、鸟兽、行云、流水、器物、山石, 清新别致呼之欲出。其使用的仿古宣纸质轻薄透润,色泽淡雅,更显沉静。2013年8月,凤凰出版社出版了宣纸印制的8开《萝轩变古笺谱》,上下两册,均为散页,一盒装。

朵云轩于八十年代时复制《萝轩变古笺谱》后至今,不断研究木版水印技术,将木版水印技术与各种文玩雅物结合,造就了一道独特的文化风景。2007年,朵云轩木版水印技艺入选沪上非物质文化遗产名录。2008年6月,朵云轩所传承的木版水印技艺,代表了上海非物质文化遗产之一,入选为第二批国家非物质文化遗产保护名录之中。朵云轩在传统技艺传承上做了示范,然而作为小众的艺术品,笺纸及朵云轩其他饾版印刷制品依然无法在市场立足。如同样出现在2015年夏初首届江苏艺博会上的上海朵云轩的艺术品展厅,笔者在展厅中仅见到对朵云轩制笺工艺的介绍展板,并未见到任何和饾版印刷有关的艺术品实物。询问工作人员后,笔者被告知,目前饾版印刷制品大部分只是朵云轩为传统技艺传承做的非商业性实验及对传统艺术品做的抢救性复制传承,并没有很大的商业市场,因此不会展出。

在浙江首府杭州,饾版印刷术也得到了比较好的保护和传承发展。杭州宝石山下,国家级非物质文化遗产杭州雕版印刷传承人黄小建先生对于饾版、拱花技艺的传承做出了突出的贡献。笔者于近日前往宝石山下拜访黄小建先生,黄小建于1978年始于浙江美术学院水印工厂跟从张耕源先生研习绘画与刻版,书正楷,绘工笔,每一道工序从基础学起,为精益求精,还外出南京等地拜师学艺,勤勤恳恳沉湎其中数十载,不仅熟悉掌握了饾版、拱花技艺,且日臻成熟完善,将这项技艺传承弘扬。只是如今无论是荣宝斋还是朵云轩,木版水印的程序无不是分步分人完成的,颇有些流水线的味道。这种模式因各道工序的负责工匠水准不一,以及对其他工序的不了解,导致了作品常显生硬,缺乏传统艺人手工打磨的温润和巧于因施的灵气。因而必须一提的是,黄小建先生是全国全面掌握了从雕版到饾版、拱花及至印刷、装裱的整套工艺的人。经过多年的实践总结,黄小建还掌握了好用的自制工具的窍门。比如崩刀,刀片其实是用闹钟的发条拉直做成,特别适宜在木板上刻画细腻的线条;他还自制了很多大小不同的圆口刀,用来替换以前并不适用的铲底刀及剔刀,而最关键的刻刀,也叫拳刀,握柄正好适合自己的手掌,一拳握来,弧度正好,方便实用,也是自制的刀具。这把重现了精美的拱花工艺的刀在他手中把玩了30多年,如今刀柄已形成了厚厚的包浆。这把刀滑熟可喜,幽光沉静,显露出一种温存的旧气。②邹滢颖:《宝石山下刻书人》,《杭州日报》2011年8月18日C7。

图9 黄小建老师作饾版拱花信笺、信封

图10 黄小建老师为张充和先生刻的贺寿笺

图11 黄小建老师自制圆口刀、拳刀

单有技艺和工具还是不够的,黄小建不断强调刻书人本身艺术文化修养的重要性,应在工艺中加入艺术审美及感悟,使艺术在印刷中再创造。此外,黄小建还与笔者讨论了技艺传承的难处。首先是出师周期长。作为一门对制作者工艺水准和文化素养都要求十分严格的手艺,黄小建表示专心学习四五年也不过略知皮毛。其次,即使学成,作为一门知己甚少的阳春白雪的小众艺术门类,虽然审美价值很高,然而在市场需求少,实用价值低,政府支持不到位,学徒们难以维持生计,也多会转行。

因此,笔者认为,饾版拱花技艺的传承与保护绝不仅仅是将其列入文化遗产名录就可以简单解决的问题。从艺术本身来看,在坚持传统技艺传承的基础上是否可以开发适应社会及市场需求的表现形式或商业产品,使之提升社会认知度和接受度,创造经济价值,在保障手工艺人生活的基础上稳定技艺的传续。从政府机构而言,除了出台法律法规予以保护之外,能否切实考虑文化传承之经济支持的必需条件,给予合理稳定的经济扶持,使有价值的手工艺人可以专心研艺,不致为生计转行,使传统技艺得以传续。

五、结语

作为中国古代四大发明之一的印刷术毋庸置疑有其独特的科学及艺术价值,饾版拱花技艺代表了中国古代印刷术的最高水准。金陵地区传统饾版拱花工艺虽然已经入选“非遗”行列,并有开枝散叶,但其独特的人文内涵仍未得到足够的重视和开发,深度的抢救保护,合理的开发创新仍然是任重道远。当今,很多传统文化已经退化为一种符号,人们忽略了传统文化本身的内涵,而只是单纯进行形式上的复制,缺乏在思维方式、文化理念等方面更深层次的挖掘,这并不是对传统的很好继承。本文对于金陵花笺艺术发展与传承的探索,也是希望回避这种浅层的形式化、符号化的再现,真正沉下心来思考学习其深层的文化内涵,将这种传统艺术与当代文化有机结合,在保护传统艺术香火的同时,顺应现代文化市场的需求,从而更好地开拓发展,弘扬传承。

[1] (明)高濂. 遵生八笺(重订全本)·溪山逸游条[M].成都:巴蜀书社,1992.

[2] (清)余怀.板桥杂记·上卷·雅游[M]. 南京:江苏文艺出版社,1987.

[3] 颜继祖. 笺谱小引[M]∥颜继祖. 萝轩变古笺谱. 金陵:吴发祥,1626(天启六年).

[4] 王伯敏. 胡正言及其十竹斋的水印木刻[J].东南文化,1993,(5):202.

[5] 朱仲岳. 漫话《萝轩变古笺谱》与《十竹斋笺谱》[J]. 中国历史文物,2002,(1):71-72.

[6] 郑振铎.西谛书话·十竹斋笺谱初集[M].北京:生活·读书·新知三联书店,1983.

(责任编辑:王 璇)

J528

A

1008-9675(2016)05-0138-06

2016-07-03

秦菊英(1972-),女,江苏苏州人,浙江理工大学艺术与设计学院副教授,硕导,研究方向:设计美学、设计教育。

①国家社科基金项目“江南地区古今游具的设计美学研究”阶段性成果(12BZX087)。