我国10省特殊人群涉毒状况调查与对策研究

2016-11-21肇恒伟

唐 浩 肇恒伟 王 玮

(中国刑事警察学院 辽宁 沈阳 110035)

我国10省特殊人群涉毒状况调查与对策研究

唐浩肇恒伟王玮

(中国刑事警察学院辽宁沈阳110035)

特殊人群涉毒问题是禁毒执法工作的热点和难点问题。特殊人群利用其特殊的生理条件和法律地位,从事运输、贩卖毒品犯罪活动的行为比较突出,已成为影响区域社会治安防控的重要问题。对特殊人群涉毒状况进行调查研究,对近些年来特殊人群涉毒问题进行梳理,分析涉毒特殊人群存在的问题根源,并提出完善涉毒特殊人群管理的方法对策。

特殊人群涉毒调查问题分析对策建议

特殊人群,主要是指残疾人、孕妇、哺乳期妇女、未成年人、老年人等有别于其他具有完全刑事责任能力的人群,以及患有性病、艾滋病等严重疾病的患者。近年来,我国多省毒情形势分析报告中都提出特殊人群贩毒日渐突出,严重影响社会治安,打击处理困难的问题[1]。特殊人群涉毒问题给我国相关法律的空白提出了难题,也给打击毒品犯罪活动的公安工作提出了挑战。目前,我国尚缺乏对特殊人群涉毒问题系统的研究,亟需对其现状做多层面多角度分析,并提出行之有效的对策建议。

1 研究目的与方法

1.1研究目的

特殊人群是一种特殊的群体,其参与毒品犯罪活动的原因复杂。这些吸毒人员因身体疾病的原因,导致监管场所、强制隔离戒毒所拒绝收治,得不到有效的管理,以至于对社会造成更为严重危害和不良影响。近年来,特殊人群涉毒犯罪案件呈现上升态势,且实践中存在难以刑事处罚、办案收效很差的问题。如何预防和惩处特殊人群涉毒犯罪,已经成为打击犯罪、肃清毒害的一道待解难题。通过对我国特殊人群涉毒问题进行调研及探讨,以新视角、新方法展开研究,能够使公安部门对近些年我国的特殊人群涉毒问题有一个全面的了解,对将来的公安工作指明了方向,并为更好地针对特殊人群涉毒问题开展工作奠定了理论基础,在一定程度上预测了该问题未来的发展趋势,相应地起到了防范作用。

1.1.1了解问题现状

通过对我国特殊人群涉毒问题有代表性的5省实地调研,5省电话调研,实地中与禁毒民警、涉毒特殊人群进行访谈,了解掌握我国目前特殊人群涉毒问题的全面情况,对近些年来特殊人群涉毒问题进行梳理,并从中发现一些可循的规律。

1.1.2提出对策建议

在了解我国特殊人群涉毒问题现状的基础上,充分认清涉毒特殊人群给公安工作带来的压力和挑战,深入分析涉毒特殊人群存在的问题根源,提出完善涉毒特殊人群管理的方法对策,切实推进涉毒特殊人群的相关部门协同合作,从而达到促进社会和谐稳定的美好愿景。

1.2研究方法

项目研究方法主要有:文献调查、访问调查和电话调查3种方法。

文献调查主要涉及特殊人群涉毒问题的法律法规、政策文件、政府报告、宣传资料、已发表论文等相关的各种文献资料。

访问调查采用分层、随机、整群抽样相结合的方法,考虑特殊人群涉毒问题的地域、严重情况等主要因素后,在全国随机抽取10个省,分层随机抽取实地调研的山西、福建、湖北、山东、吉林5省,与当地禁毒部门负责人、禁毒干警等召开各类座谈会12次,访谈特殊人群20余人次。分层随机抽取电话调研的是广东、重庆、四川、贵州、云南5省,传真相关材料和数据的方法,虽无法实地了解情况,但保证了相关材料来源的真实可靠。

2 特殊人群涉毒问题现状

2.1查破特殊人群涉毒案件总体情况

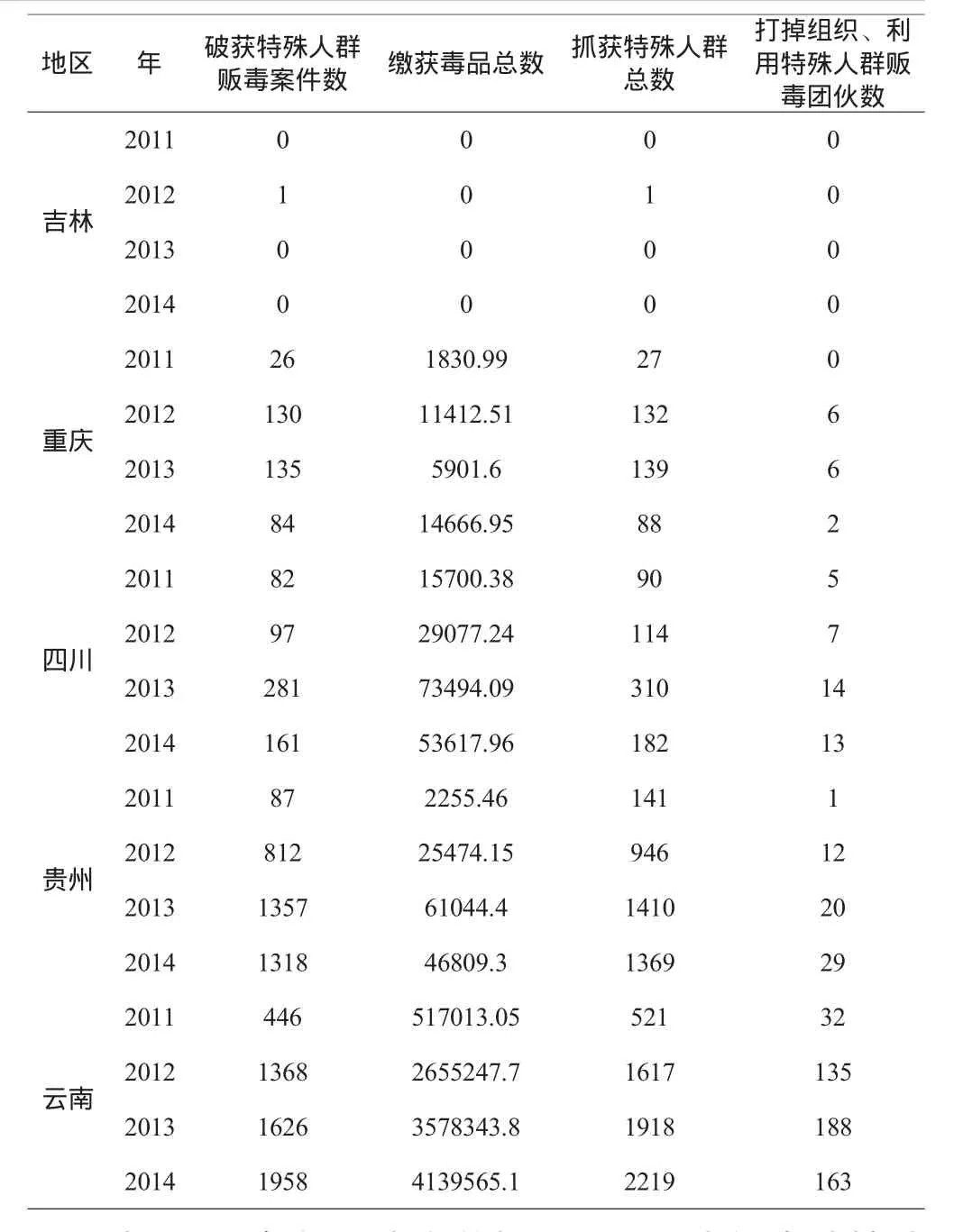

表1 2011年-2014年我国10省查破特殊人群涉毒案件总体情况

地区 年 破获特殊人群贩毒案件数 缴获毒品总数 抓获特殊人群总数打掉组织、利用特殊人群贩毒团伙数吉林2011 0 0 2012 1 0 2013 0 0 2014 0 0 01002 7重庆2011 26 1830.99 2012 130 11412.51 2013 135 5901.6 2014 84 14666.95四川2011 82 15700.38 2012 97 29077.24 2013 281 73494.09 2014 161 53617.96 00000662571 4贵州2011 87 2255.46 2012 812 25474.15 2013 1357 61044.4 2014 1318 46809.3云南2011 446 517013.05 2012 1368 2655247.7 2013 1626 3578343.8 2014 1958 4139565.1 132 139 88 90 114 310 182 141 946 1410 1369 521 1617 1918 2219 13 1 12 20 29 32 135 188 163

以上近4年的图表和数据显示,云南的查破特殊人群案件数、缴获毒品数、抓获特殊人群数以及利用特殊人群贩毒团伙数均处于10省之首,这与云南所处地理位置有关。从我国毒品发展历史来看,20世纪80年代的第一批过境毒品是从云南流入,作为边境省份的特殊人群涉毒问题更加凸显。特殊人群涉毒问题在2011年到2012年有了一个很大的增长速度,增幅明显,而2013、2014年的增长速度缓慢,基本保持了一种较为平稳的现状。

从调研中我们了解到,特殊人群将毒品主要以人体藏毒或物品夹带的方式,直接从境外或中国边境运入中国内地城市进行贩卖。此种贩运毒品的方式简单、直接、周期短,以蚂蚁搬家的形式在家族或同民族之间进行,隐蔽性强,外人均难以插入,易于贩毒分子操控,被众多贩毒集团频频采用。但也就是这种贩毒方式危害巨大,贩运毒品数量惊人,贩运次数惊人[2]。这些特殊人群所从事的贩运毒品活动,导致吸毒人员不断增加,由此诱发了偷、盗、抢、卖淫等违法犯罪活动和性病、艾滋病迅速传播等一系列的社会问题。

基于以上分析,总结特殊人群涉毒的特点主要有以下几个方面:

(1)在贩毒的种类上,多以贩卖传统毒品海洛因为主。这是因为我国涉毒特殊人群主要集中在边境省份,而边境地区又是海洛因的主要过境地,其毒源地是位于老挝、泰国、缅甸3个国家接壤的“金三角”地区。

(2)贩运方式主要以人体藏毒和随身物品藏毒为主,但藏毒的手段花样不断翻新。一般都是少量多批,次数频繁。由于人体藏毒具有隐蔽性强、行动方便、检查困难等特点,已经逐渐成为特殊人群贩运毒品的主要方式。

(3)专人负责,团伙贩毒,有一定的组织性。数据显示,所查获的特殊人群贩毒案件,绝大部分属于团伙贩毒,且有一定的组织性,被抓获后很少相互指认。在查获的绝大部分特殊人群贩毒案件(尤其是少数民族特殊人群贩毒案件)中,都有一名妇女(不属于特殊人群)专门负责带路,但不携带毒品。其他带毒妇女又不指证其参与贩运毒品,相互辩称不认识,有利于逃避法律打击,事后可以继续组织贩毒活动。

(4)多以零包贩毒为主,打击难度大。近几年,从云南、贵州等偏远山区所抓获的特殊人群贩毒人员,贩卖毒品大多在5克以内,都为零包贩卖,打击难度大。零包贩毒有着极强的隐蔽性,方式灵活,活动范围广。零包贩毒取证困难,由于犯罪分子有一定的反侦查能力,每个环节都“相互不认识”,给公安机关的取证带来很大困难。调查中发现,越来越多的特殊人群参与贩毒,所抓获的贩卖零包人员中哺乳期妇女、残疾人、艾滋病人、肺结核等传染病患者居多,而这类人群法律往往对他们网开一面,总是抓捕后又不得不取保,监视居住等,得不到有效的打击[3]。

特殊人群涉毒情况严重地区在我国的云南及其周边省份,如贵州、四川及重庆,而吉林、山东、湖北等地特殊人群涉毒问题相对较轻。通过数据的分析及与干警的访谈我们了解到10省4年来特殊人群涉毒的对比概况:涉毒的特殊人群主要来源于较贫困的偏远地区,据统计,云南公安边防总队2007年抓获的人体贩毒人员中,外省籍人员有261人,其中以四川彝族地区,新疆伽师县、巴楚县等落后、少数民族地区人员最为突出[4]。由表1可以看出,贵州省特殊人群各项涉毒数据紧随云南之后,远远高于其他8省,因特殊的地理位置,贵州省会贵阳成为区域性毒品中转集散地,是贵州省乃至全国打击毒品犯罪的前沿阵地。对此,贵州省禁毒部门提出要加强严重传染病、艾滋病人、残疾人等特殊涉毒群体救治关怀工作,市(自治州)和特殊人群贩毒突出的县(市、区)要建立专门收治场所。吉林、山东等地特殊人群涉毒问题不明显。吉林和山东均位于我国的中部,工业化城市,但受国际、国内涉毒因素的综合影响,加之人员往来密集,毒品多头入境、全线渗透的基本态势短期内不会根本转变。虽然特殊人群涉毒问题不明显,但是毒品问题依旧严峻,所以不能有任何松懈。

2.2抓获特殊人群人员构成情况

根据搜集的数据显示,特殊人群人员构成情况包括怀孕妇女、哺乳期妇女、未成年人、艾滋病携带者、急性传染病传染期人员及失去生活自理能力的残疾人这6类。10省4年来所抓获的特殊人群人员构成情况如表2所示。

表2 2011年-2014年10省抓获特殊人群人员构成情况

从近4年来10省所抓获的特殊人群人员构成情况来看,受各省的地域特点限制,每个省份的人员构成情况均不相同。其中,山西、吉林、山东所抓获的特殊人群数量不多,人员构成多以失去生活自理能力的残疾人为主。沿海的广东、福建所抓获的特殊人群数量较多,人员构成多以急性传染病传染期人员或艾滋病携带者为主。而距离边境较近的云南、贵州、四川、重庆多以怀孕妇女、哺乳期妇女、急性传染病传染期人员或艾滋病携带者为主。根据以上数据分析及与当地干警的访谈,涉毒特殊人群人员构成特点总结如下:

(1)特殊人群绝大多数都是吸毒人员。大多吸毒人员患有各种因长期吸毒引起的肺结核、心肌炎甚至艾滋病等严重疾病。这些病残吸毒者为满足吸毒的需要,借助自身病残难以处理的“优势”铤而走险,以贩养吸。

(2)在贩毒主体上,女性贩毒现象突出。云南、四川、重庆等地主要是雇佣正在怀孕、哺乳自已婴儿以及租借他人婴儿假冒哺乳期的妇女参与贩毒。根据我国现行法律规定,很难从法律的角度上对涉毒的孕妇、哺乳期妇女进行有效的打击,从而给贩毒分子利用法律法规的“空间”,组织利用孕妇、哺乳期妇女进行贩毒以可乘之机。

(3)各省特殊人群人员构成各具特点。从表中可以看出各省特殊人群人员构成情况各不相同,因地理位置不同,主要构成人员也有所侧重。例如,山西的特殊人群构成多为失去生活自理能力的残疾人;广东、福建多以急性传染病传染期人员或艾滋病携带者为主。

(4)艾滋病携带者逐年增多。近年来,我国艾滋病疫情、发病和死亡率都呈现明显上升趋势,传播模式和途径也正发生变化。据公安部门统计,我国登记吸毒人数逐年递增,去年已经达到90万人,估计每天发生共用注射器吸毒次数超过45万。静脉吸毒仍是艾滋病传播的主要途径,而且传播速度快,范围不断扩大。

(5)未成年人涉毒逐年增多,且增速较快。近年来,在新增吸毒人员中有8成都是吸食新型毒品的青少年。青少年这个特殊群体好奇心强,对毒品的认知有偏差,再加上受同伴影响很大,这是导致青少年接触毒品的主要原因。

3 特殊人群涉毒问题的原因分析

3.1涉毒特殊人群中少数民族居多,公安机关工作困难重重

在所调研10个省份中,特殊人群涉毒较严重的省份都具有相似的特点,即少数民族居多,语言交流存在障碍。公安机关在处理这些案件的过程中存在审问难、取证难的特点,大多数人被抓到后拒不承认,对毒品问题避而不谈,这给公安机关办理涉毒特殊人群案件带来很大困难。

3.2缺乏针对涉毒特殊人群的管控措施

涉毒特殊人群无论在立法还是在收治措施上都存在漏洞,这类人群正是钻了这些空子,通过贩毒来牟取利益。对涉毒特殊人群无法将惩罚落实到位,采取监视居住、取保候审等措施需要耗费大量的人力物力资源,但往往还落实不到位。按照《中华人民共和国看守所条例》和《犯罪保外就医执行办法》等相关法律对涉毒特殊人群无法有效收押治理。由于特殊人群疾病的高传染性,很多社会管理工作者不愿参与管理,而专业队伍的建设更是十分缺乏。

3.3特殊人群经济情况窘迫,社会保障不到位

特殊人群经济拮据,政府补助刚好可以保证基本生活,但这些补助多被用于购买毒品和从事与毒品相关的犯罪活动。特殊人群无法通过自身劳动获得经济来源,生计问题无法解决,对生活失去信心,加剧了“今朝有酒今朝醉”的思想。所以,在社会保障方面不但要考虑到经济上的补助,也要为特殊人群未来的生计做好帮扶工作。

3.4对特殊人群的毒品预防教育工作不够深入

对特殊人群的毒品预防教育工作是一项艰巨而长远的工作。现阶段缺乏对特殊人群的宣传教育,没有针对特殊人群的特点制定出个性化的毒品预防方案,也没有结合当地的文化特色设计出少数民族易于接受的毒品预防教育活动。很多吸毒人员并不知晓艾滋病等的传播方式,对滥用针剂等行为不屑一顾,由于缺乏毒品预防知识和恶性疾病传染等相关知识,使得特殊人群数量扩散较快。

4 特殊人群涉毒问题的对策和建议

4.1加强专业队伍建设,鼓励社会积极参与

我国一些地区由于警力不足或缺乏,导致公安机关对特殊人群涉毒犯罪的打击力度、深度不够,缉查工作停滞不前,甚至有些工作只停留在表面上。特别是面对日益增多的涉毒特殊人群,要在整个社会中全面展开特殊人群管控工作,不断培养、扩充专业人员是当务之急。但仅依靠几个部门或机构参与社会上的管控,取得的成效是有限的,应尽最大可能鼓励民间力量参与管控,并对社会力量进行全面整合。一方面能在一定程度上解决实际工作中人员缺乏的难题;另一方面通过民间力量的切身参与,不仅能教育参与其中的成员,还能通过这些人的宣传,使更多的社会成员认识和远离毒品的危害。专业力量和民间力量的结合必将形成社会管控中的最大合力,从而更加快速有效地解决特殊人群涉毒问题。

4.2发展社区管控,对特殊人群进行帮扶、教育、感化等预防工作

通过社区管控实现对社区内特殊人群的管理和控制,最终达到预防和减少特殊人群参与毒品犯罪,并帮助其重新回归社会的目的。实施社区管控应采取教育、感化、帮扶等多种措施,尤其在因为经济困难导致当地特殊人群走上毒品犯罪道路的地区。当地政府要认识到帮助这些人员解决生计问题、改善生活水平有着极为重要的意义。它不仅能确保其打消再次从事毒品犯罪的念头,还能保证该地区的稳定和发展。

4.3提高涉毒特殊人群的社会保障

特殊人群反复从事毒品犯罪活动,无论是被胁迫还是自愿,究其根本原因,无疑是因为经济条件差,没有固定的收入来源,无法正常维持生活。涉毒特殊人群有一定的地区性,而所在的地区多为贫穷山区或乡村。当地资源匮乏,收入来源单一且少得可怜。因此,应大力发展地区经济,完善最低生活保障和医疗保障,让这些没有劳动能力或患有严重疾病的特殊人群不再为了自己的生活和医疗费用而担心。治毒更要治穷,只有改善了经济条件,使其有了基本的生活保障,才会自愿远离毒品。

4.4以吸毒人员“网格化管理”为抓手,加大特殊人群的管控工作

吸毒人员管控不当不仅滋长毒品消费市场的扩展,还极易导致特殊人群群体事件的演变。一些由特殊人群引发的极端事件已经造成非常严重的社会影响和后果,应有针对性地开展对特殊人群的排查工作。例如,利用少数民族的重大节日特殊人群聚集的有利时机,对其进行毒品宣传教育工作。通过推行吸毒人员“网格化”管理,努力做到对涉毒的特殊人群动向清、现状明,遏制重大与极端毒品危害案件的发生。

4.5加强对特殊人群家庭中青少年的毒品预防宣传教育工作

涉毒的特殊人群大多会连带相关的家庭成员进行毒品违法犯罪行为,其中有大部分留守儿童缺乏对毒品的认知,无法辨别是非,效仿成年人行为,未成年时便踏入毒品泥潭。针对这种情况可以开展“小手拉大手”等活动,通过对家中的青少年进行毒品预防宣传教育,用子女这条纽带来感化涉毒的特殊人群,使其回到家庭回归社会,这样也可以切实提升毒品预防教育的成效。

[1]王亮,唐浩,关纯兴.特殊人群涉毒问题调查及对策分析[J].辽宁警察学院学报,2015(5):52-56.

[2]昂钰.特殊人群参与毒品犯罪活动的方法和特点[J].云南警官学院学报,2010(3):27-31.

[3]李光懿.特殊人群涉毒犯罪问题的立法思考[J].武汉公安干部学院学报,2011(3):68-71.

[4]张洁.社会控制视角下的特殊人群涉毒问题[J].云南警官学院学报,2010(4):23-27.

(责任编辑:李艳华)

《中国刑警学院学报》征稿启事

《中国刑警学院学报》将从2017年起,由侦查、刑事科学技术专业性学术期刊转型成为涵盖公安理论、公安管理、刑事法律和侦查、刑事科学技术的综合性学术期刊。同时,刊期、页码由季刊、80页调整为双月刊、128页。诚挚欢迎公安及相关专业教师、科研人员及博士研究生积极踊跃投稿。

一、稿件范围

学报原有栏目不变,新开办“公安理论、公安管理”等专业栏目。

二、稿费标准

本刊不收版面费。一经刊用,即致稿酬和样刊。稿费标准为80~300元/千字。

三、稿件格式要求

敬请作者严格按照本刊要求撰写论文,详见中国刑事警察学院官网“期刊杂志”中有关“征稿征订”信息内容;或者登录“中国刑事警察学院编辑部”微信公众号,阅读“稿件格式要求”。

《中国刑警学院学报》编辑部

D918

A

2095-7939(2016)03-0034-05

10.3969/j.issn.2095-7939.2016.03.007

2016-05-19

国家重点研发计划重点专项课题(编号:2016YFC0800910);公安部技术研究计划项目(编号:20 15JSYJB17);辽宁省社会科学规划基金项目(编号:L14CSH013);辽宁省公益研究基金项目(编号:2014004023);辽宁省教育厅科学研究一般项目(编号:L2014462);沈阳市科技规划项目(编号:F14-231-1-42)

唐浩(1982-),女,辽宁鞍山人,中国刑事警察学院禁毒学系副教授,博士,主要从事毒品成瘾心理机制与毒品预防教育研究。