分析化学实验教学的体会及对课程教学的探讨*

2016-11-12刘全勇赵学航

刘全勇 王 耀 赵学航

(北京航空航天大学 化学与环境学院,北京 100191)

分析化学实验教学的体会及对课程教学的探讨*

刘全勇王耀赵学航

(北京航空航天大学化学与环境学院,北京100191)

“分析化学实验”作为一门应用性很强的实践课程,要保证其顺利实施并取得令人满意的教学效果,需要付出巨大的努力。文章基于笔者多年“分析化学实验”教学经验与体会,专门针对课程教学相关的一些重要问题如“实践与理论间关系的认识”“整体资源及培养目标的把握”“课程教材及授课内容的选择”“授课内容、学生及教师间关系的确定”“教学过程中困难及分歧的化解”及“课堂上师生双方积极性的调动”等进行了探讨,并提出了相应的解决方法和建议。

分析化学实验;课程教学;大学教育;改革

分析化学实验,作为一门应用性很强的实践课程,和分析化学理论课程一样,是高等学校(或者职业技术院校)在化学、应用化学、化工、材料科学、环境科学、生命科学、医学、药学、农学、地学等专业的重要基础课程之一[1],两者既密切配合,又各有侧重,具有一定的完整性和独立性[2]。通过该课程的学习与实践,希望学生在熟练掌握分析化学实验操作技能的基础上,不断培育学生独立思考、理论联系实际、实践中发现问题、分析问题及解决问题的能力,希望学生养成严谨认真的实验习惯和实事求是的工作作风[3],从而为学生以后参加相关领域的研究与生产奠定良好的基础。基于多年的分析化学实验(化学分析部分)教学经验与体会,对课程教学所涉及的一些重要问题进行探讨,并尝试提出相应的解决方法。

一、实践与理论间关系的认识

分析化学实验重在实践,分析化学重在理论,这是通常的看法,然而,在实际操作中该如何处理好两课程间的关系,诸如“孰先孰后”“孰重孰轻”“孰多孰少”等问题才是关键。处理这两门课程间的关系,本质上讲,是关于“实践与理论间关系”的认识问题。“理论指导实践,实践验证理论”,单从此话看,似乎有一点“理论先于实践、理论重于实践、理论多于实践”的感受,也会有一丝“实践仅为理论附属物”的判断,因此,实际中常会出现对分析化学实验与分析化学两课程的操作有失偏颇的现象,如“理论课学时较高而实践课学时较低” “理论课评估较高而实践课评估较低” “理论课较重视而实践课较忽略” “理论课要求较高而实践课要求较低”等。虽然理论或者理论课程确实很重要,但实践或者实践课程也千万不可忽视。

通常,“理论”有两种状态。一种理论是“本质上不随外在条件的改变而有所改变与发展”,不妨称之为“绝对真理”,此刻的“实践”往往需要尽量去遵从“理论”的指导。退一步讲,这些“绝对真理”的推行也需要“人类时常用心地觉察与领悟”,才能更好地保证“当下理论”在指导“未来实践”的过程中发挥更大的作用。另一种理论是“本质上会随外在条件的改变而不断修正与完善”,不妨称之为“相对真理”,此刻的“实践”不只是局限于“验证理论”,也可进一步“修正与完善理论”,还可于实践中“产生新理论”,实践出真(新)知。这些“相对真理”的发展也需要“人类时常用脑的思维与总结”才能更好保证“当下实践”在参照“过去理论”的基础上取得更大的突破。所以,无论是“相对真理”还是“绝对真理”,不同领域理论的传承与发扬都蕴涵着“实践”的功劳,也就是说,无论是理论原本就存在并被觉察与领悟,还是理论从实践中产生并被思维与总结,或者是当下理论基于未来实践的发展而不断被修正与完善,归根结底,理论的出现都是源于人类伟大实践之后必然的成果与收获。可见,理论中有实践,实践中有理论,两者实为一体,需要同等看待。

虽说实践与理论需要同等看待,但当两者一起存在与发展时,经常也要依实际情况灵活处理它俩的关系。例如,当分析化学实验与分析化学都在开课时,肯定还是分析化学理论课先行为妙,有了一定的理论基础作指导,所对应的实践课程或者实验操作便会变得更为轻松、更有方向和更具意义;不过,将分析化学实验延后开展时,若是能紧随理论课程之后,边学习理论边进行实践(边学边做),就好比理论讲述之后马上安排适量作业练习一样,互为补充,互为完善,立竿见影,教学效果将会更好;当然,在每次开展分析化学实验时,可再次讲述相关理论(边做边学),不断促进理论与实践间的相互融合与贯通,以期达到“温故而知新”“学而时习之不亦说乎”的效果。

二、整体资源及培养目标的把握

巧妇难为无米之炊,良将难打无为之战。一门课程的设置,除要有整体资源的考虑之外,也需对所在学科课程培养目标的把握。例如,建立了化学与材料学院,意味着该学院已具备一定的物力资源、人力资源及动力资源,物力主要指办学的财源与场地,人力主要指办学的生源与师资,动力主要指办学长远的发展与定位,这将为课程的设置提供基本保障;又如该学院名称所示,意味着所设置课程的培养目标将要围绕化学与材料两个学科为中心,然而,基于交叉学科发展的大趋势,课程培养目标也常会涉及环境、生物及能源等学科,这似乎又在建议课程培养目标不只是需要有强的专业性,还需要有宽的普适性。分析化学实验作为一门应用性很强且实验内容可包含众多学科领域的实践性课程,在整体资源的保障下,可以较好满足课程培养目标对专业性及普适性的要求。

化繁为简,暂且只是从化学与材料两个学科出发,探讨一下分析化学实验培养目标的具体把握,总体会存在三种情况:(1)以化学学科为主而材料学科为辅的一体化培养目标;(2)以材料学科为主化学学科为辅的一体化培养目标;(3)化学学科与材料学科各自发展的独立化培养目标。第一种情况,意味着课程培养目标将更多保持化学学科的特色,有利于保持材料学科与化学学科培养目标的一致性;第二种情况,意味着课程培养目标将更多保持材料学科的特色,有利于保持化学学科与材料学科培养目标的一致性;第三种情况,意味着化学学科与材料学科将各自拟定特色的课程培养目标,只是,如果协调不好,会导致双方培养目标的偏离。第一种和第二种情况较适合两个学科并存情况下最初起步阶段的培养目标,而第三种情况较适合两个学科都发展到一定阶段之后的培养目标,也算是利弊优缺各有取舍。

分析化学实验培养目标的把握,最初可体现在该课程学分学时的规划上,关键问题是以学分学时规划决定具体的课程培养目标,还是以课程培养目标决定具体的学分学时规划?若是以学分学时规划为先导,那么,由于总学分学时一定的限制,课程培养目标将要以本学科所需的经典专业性内容为主[4],通常较难增加其广泛普适性的内容;若是以课程培养目标为先导,那么,由于总学分学时数的相对宽松,课程培养目标将在保证其经典专业性内容的基础上,可适当增加其广泛普适性的内容。分析化学课程化学分析部分的课程规划是3学分48学时,而分析化学实验相应部分的课程规划应该以多少学分学时合适,具体还要依赖于所在学科整体资源及培养目标的把握;规划的学分学时多点,意味着课程所需占用的整体资源会多些,在培养目标的把握上也可较好地兼顾其专业性及普适性。

三、课程教材及授课内容的选择

一本优秀的课程教材,就好比一本圣贤的人文经典,从中可以窥察到该领域最具代表性的理论发展或者实践积累的全貌;一本优秀的课程教材,就好比一盏黑夜中的明灯,借助它的光明与指引可以让未来在该领域进一步的学习与探索变得博大而深邃。因此,《分析化学实验》教材的选择,非常重要。

《分析化学实验》是由武汉大学主编并由高等教育出版社出版且与相应《分析化学》相配套的专业教材,该教材在系统介绍分析化学实验基础知识的前提下,按相应分析化学理论课程的章节顺序编排了五十多个实验,总体包括三个层次,即基本操作练习(少量)与基础代表性实验(绝大多数)、设计性实验及综合实验(部分),分别侧重于培养学生的基本操作能力、独立实验能力及综合运用知识进行科学研究的能力;该教材的实验内容涉及诸如一般化学试样、生物试样、药物试样、矿物试样及环境试样等多个领域的测试,部分实验内容还同时提供了常规实验和微型实验两种实验操作方式。总之,无论是在实验数量的安排上,还是在实验内容层次及实验操作方式的编排上,该教材可以满足所在学科当下培养目标的要求。

当选定课程教材之后,需要结合所在学科的专业特色、培养目标、学分学时规划、实验资源条件及学生知识基础等因素,进一步选择具体的授课内容(优选实验项目)。所选择的授课内容,除少量的基本操作练习之外,主要以所在学科专业紧密联系的经典基础实验项目为主,在逐步增加设计性实验和综合实验的同时,继续探究开放性实验的运行[5]。对于经典基础实验,教材中通常较完整地展示了实验内容,学生只需查阅相应教材就可顺利开展实验,相对容易在有限时空下组织并实施统一化集体教学;对于设计性实验,教材中通常只列了实验题目(有时包含简单的原理提示),具体的实验内容需要学生自己查阅文献资料后才能拟定(可从众多文献资料中优选1~2篇作参考),实验内容的变化性及实验结果的不确定性增大,相对较难在有限时空下组织并实施统一化集体教学;综合实验,教材中虽较完整地展示了实验内容,但由于每个实验项目往往包含两个以上不同滴定原理的实验内容,所以常需对试样做多种预处理并使用多种实验试剂及仪器,影响实验结果的因素由此也变得更复杂,相应实验课时(3~4学时)也需增加,相对较难在有限时空下实施统一化集体教学。设计性实验和综合实验,在确保实验(室)安全的前提下,将考虑与开放性实验相结合,让实验时间与空间灵活化。实验操作方式主要以常规实验为主,基于节约环保的理念,部分操作将采用微型实验。

常言道“尽信书不如无书”,除了直接选择他人编写好的课程教材及授课内容之外,若是能汇集多家课程教材及授课内容的优势并在此基础上加以验证、优化与完善,进而转化成自己更具特色的授课内容,或者结合最近科研生产的发展增选更多新的实验项目,或者直接量身定制更为优越的课程教材,想必会更好。

四、授课内容、学生及教师间关系的确定

常有争论:课程教学是以教师为中心还是以学生为中心?实际上,课程教学除受到教师与学生两大因素影响之外,很大程度还会受到“授课内容”的影响。准确讲,该争论是关于“授课内容、学生及教师间关系确定”的问题。古人云:“师者,传道授业解惑也”,不妨从这句话出发,对以上争论做些探讨。容易发现,作为教师,也有三大职责:一传道,二授业,三解惑;作为学生,也有三大任务:一承道,二继业,三离惑。在这里,“道”可指“授课内容”,主要解决“是什么”的问题,如理论指导及实践总结;“业”可指“源于授课内容及教师自身所展示的逻辑思维方法”,主要解决“怎样做”的问题,如怎样学习与思考及怎样工作与生活;“惑”可指“道业传授及承继过程中遇到的疑难及产生的迷惑”,主要是立足于“师生间互动”的问题,如提出问题、回答问题及讨论问题。“道、业、惑”三者,仔细琢磨,“业”与“惑”的产生都是源于“道”,所以,三者可取“道”一以贯之。教师传授“道”而学生承继并发扬“道”,“道”即所谓“授课内容”,才是将教师与学生紧密联系在一起的关键,也就是说,在“授课内容、学生及教师间关系确定”的问题上,需要坚持“以授课内容为中心”。

在教学的过程中,坚持“以授课内容为中心”,处在学生的位置,就是希望学生“深入去学习并掌握授课内容”,而且,也希望学生“尽力去接收并吸纳源于授课内容及教师自身所展示的逻辑思维方法”。此外,还希望学生“用心去思考并提出问题以促进对授课内容及其逻辑思维方法的消化”,积累中不断提高自己的知识判断力。在教学的过程中,坚持“以授课内容为中心”,处在教师的位置,就是希望教师“深刻去领会并把握授课内容”,而且,也希望教师“全力去挖掘并呈现源于授课内容及教师自身所包含的逻辑思维方法”。此外,还希望教师“耐心去启发并回答问题以促进对授课内容及其逻辑思维方法的传递”,奉献中不断提升自己的智慧感召力。在教学的过程中,坚持“以授课内容为中心”,就是希望师生双方积极去承担各自应有的责任并尽心去付出各自应有的努力。

分析化学实验化学分析部分,主要包含以下六个方面的授课内容[ 6-8]:(1)分析化学实验的基本知识、基本操作及基本技能;(2)实验中典型的分析方法及实验数据处理方法;(3)实验中严格“量”的概念,“误差”“偏差”及“有效数字”的概念等;(4)实验中影响实验结果的主要因素及实验分析的关键环节;(5)如何选择实验条件及仪器以确保定量实验结果及分析的可靠性;(6)如何将所掌握的理论知识及实验技能灵活贯通并进行有效的分析化学实验设计。在分析化学实验教学的过程中,师生双方需要紧密围绕以上6个方面的授课内容,积极承担各自应有的责任并尽心付出各自应有的努力。

五、教学过程中困难及分歧的化解

一门课程的实施往往不是一帆风顺的,特别是分析化学实验等实践课程,教学过程中常会遇到各种困难及分歧,这要求教师具备一份敢于面对困难并能及时化解分歧的担当与爱心。开设的课程不一样,教学过程中所遇到的困难及分歧也会不一样;即使开设的课程一样,可能由于所处环境及条件的不同,教学过程中所遇到的困难及分歧还会存在差别。以下主要探讨分析化学实验教学过程中困难及分歧的化解。

不同课程在授课内容上有重复时将如何对待?例如,基于分析化学与无机化学两专业既各成体系又相互交叉发展的现状,难以避免,分析化学实验中包含无机化学实验的内容,无机化学实验中利用到分析化学实验的操作及方法,于是,在这两门课程的授课内容中就会出现一些相同的实验项目,据此,有建议希望将两门课程整合成“无机及分析化学实验”一门课程[9-11],从而规避授课内容上不必要的重复,这样做有其合理性的一面,只是也需要相应协调分析化学及无机化学理论课程的授课安排。其实,退一步讲,由于分析化学实验和无机化学实验课程性质、目标及任务侧重点的差异,或者不同授课教师对其授课内容领会与把握的深浅及对其中逻辑思维方法挖掘与呈现的差别,所以,即使面对同一批学生讲授同一个实验项目,学生每一次的收获也会存在很大不同。在保持两门课程独立并行的前提下,授课教师可以通过充分交流来保证在双方授课内容上做出适当有效的调整,从而在规避重复内容的同时逐步加强授课教师对不同专业课程的了解与学习,相互促进,或许更好。

分析化学与相应分析化学实验教学,按过去的习惯通常只由同一名教师负责[12],理由是:(1)有利于理论课与相应实践课的统一安排;(2)有利于理论课与实践课同一逻辑思维方式的挖掘与呈现;(3)有利于学生与教师间的相互沟通与了解;(4)过去部分课程学生较少,一名教师较容易完成理论课与实践课的双重任务;(5)过去部分课程师资相对不足,一名教师授课可缓解其困难。现在和过去相比,出现了由不同教师负责两门课程教学的情况,自然也有其相应的缘由:(1)独立设置实践课并安排专职教师负责,是有效提高学生实践动手能力的重要途径;(2)基于不同授课教师对授课内容领会与把握的深浅及对其中逻辑思维方法挖掘与呈现的差别,外在可能是教师授课时诸如内容编排、气度风格及解答技巧等表现的不同,不同教师授课将有利于满足学生多层次的选择与需求;(3)实践课常因有限场地仪器等约束而较适合于小班教学,安排专职教师负责小班实践教学将更有利于教学质量的提升;(4)现在部分课程学生较多,一名教师较难完成理论课与实践课的双重任务;(5)现在部分课程实行教学团队管理,团队中的教师各司其职、相互协调,可以较好地促进理论课与相应实践课的统一安排;(6)实践课付出的时间及精力不比相应理论课少,如在分析化学实验教学中,实验试剂的配制及仪器的调试、黑板板书的书写及多媒体课件的制作、实验理论的讲授及注意事项的说明、实验仪器的演示及操作的指导、实验安全的督促及环境的维护、实验数据的核查及报告的批阅等,都需要授课教师的付出。

如何让所设课程更好地满足跨学科选课的需求?许多学院放眼全校开设一些可跨学科选修的通识课或者专业基础课,从而打破了不同学科间学生学习的界限,也满足了不同学科间学生学习的需求,还促进了有限课程及人力资源在全校范围内的综合利用及不断延伸。为了满足跨学科选课的需求,作为理论课程,或许相对容易操作,只要能提供一个公共教室并安排一个合适时间,授课教师便可与选课学生相聚一堂共叙前程;然而,作为实践课程,如分析化学实验,或许相对较难操作,其原因主要体现在以下方面:(1)实践课程的开设通常是立足于本学科,实践课程所依托的实验平台及所使用的试剂仪器往往由本学科(或者所在学院)负责管理,其日常的运行与维护需要花费大量的人力与物力;(2)由于实践课程所依托的实验平台对每次授课学生容量的限制,往往需要本学科授课教师额外安排更多时间并付出更多精力来满足更多跨学科选课学生的需求;(3)实践课程所依托的实验平台在满足更多跨学科选课学生的需求时,常常需要本学科授课教师面对更多有关实验室安全及维护等方面的突发情况,这就需要本学科教师在实验平台运行与管理上做出更多的努力,时刻承担好实验室安全及维护的责任。可见,若是能克服或者协调好以上各种困难及分歧,分析化学实验就可更好地满足跨学科选课的需求。

六、课堂上师生双方积极性的调动

无论是理论教学还是实践教学,都是在课堂上实现的,教室是课堂,实验室也是课堂,会议厅是课堂,训练场也是课堂,课堂教学是当前课程教学的主要方式。课堂教学主要包括“课程教材(或者报告主题,或者中心思想)、学生(或者听众)与教师(或者讲演者)”三个要素,课堂教学的重要特征是“可即时互动交流”。当课程教材或者报告主题确定后,课堂教学的顺利开展及教学效果的满意取得,关键还在于课堂上师生双方积极性的调动,即“课堂上教师教学积极性的调动”及“课堂上学生学习积极性的调动”。

大学教育,从教学方式上看,总体可归结为两种。第一种是以学生课外自学为主而课堂教学为辅(后者甚至很少)的教学方式,教师的作用主要是引导学生自学,课堂上教师面对面和学生沟通交流的机会很少,甚至学生没有固定的课程教材而只有教师列出的参考书目录,学生更多时间是课外自学,在阶段性或者期末完成学习报告作为最终衡量课程学习的效果。这种教学方式自主性很强,实际上对教师和学生提出了非常高的要求:(1)教师需要对课程内容有深入的了解以保证所列出的系列参考书具有很强的代表性和完整性;(2)学生需要不断克服自身的惰性和各种外界的干扰,需要具备很强的独立学习及独立思考的能力,还要能合理安排时间并有效利用图书馆及网络资源;(3)教师需要具备广博的知识积累、严谨的治学风范和崇高的人文素养以保证能够全面准确评判学生的学习成绩。第二种是以课堂教学为主而学生课外自学为辅(两者甚至是各为一半)的教学方式,教师的作用主要是直接给学生讲课,课堂上教师面对面和学生沟通交流的机会很多,经常是优选一本课程教材(通常是由所在学科的多名专家或者优秀教师共同编写的),并以该教材为中心,教师通过课堂教学这种方式不断引导并督促学生尽快掌握课程的内容,课堂教学之外又安排适量作业练习,借助于学生课外自学进一步巩固课堂教学的内容,在阶段性或者期末完成考核或者考试以作为最终衡量课程学习的效果。这种教学方式,在有意规避学生自身惰性和各种外界干扰的情况下,多了一层课堂上教师当面引导并督促学生学习的过程,课堂教学之外还适当辅助以学生课外自学,算是一种折中双保险的教学方式,教与学相长,学与教相助,用心良苦;这种教学方式,实际上也对教师和学生提出了如前所述非常高的要求,只是在学生独立学习及独立思考能力培养上需进一步加强。第一种教学方式的结果,让学生花更多时间在图书馆(或者电子网络图书馆),学生经常只是与书本资料为友;第二种教学方式的结果,让学生花更多时间在教室(或者实验室),学生除了与书本资料为友之外,还经常有良师同窗做伴。

古人云“三人行必有我师焉”,在课堂教学三要素中,课程教材是教师和学生的老师,教师又是学生的老师,偶尔学生也会成为教师的老师。当选定了合适的课程教材,课堂教学的顺利开展及教学效果的满意取得,首先还要取决于教师教学积极性的调动,而教师教学积极性调动的关键,最终还是要回归到教师自己身上,一名优秀教师常会有远大的抱负和崇高的信仰。为了搞好课堂教学,教师常需提前把课程教材的内容研究透彻,而且教师还需尽力选择一种更易于让人接受的逻辑思维方法把课程内容简单通俗又严密准确地呈现给学生,与此同时,教师还需不断加强课堂教学中遭遇疑难问题随机应变的能力。在分析化学实验每次课堂教学前,除了认真研究实验项目本身之外,还会把该实验项目所对应的分析化学理论课的内容学习一番,积极做好课前准备,以期在课堂教学中能够把实验与相关理论更好地融会贯通;在分析化学实验课堂教学中,都会尽量保持一种集“导、讲、问、答、做、察、正”[13]于一体,兼具严谨及宽松的互动式授课风格与课堂氛围,还适机将“绿色环保、回收利用、生态可持续发展、节约安全教育、人文素养提升、社会发展责任”等优越理念融入其中[14],不断拓宽学生的发展视野。

在课堂教学中,当教师教学积极性得到充分调动时,学生学习积极性相应也会得到很大鼓舞。课堂上学生学习积极性的调动,一定程度上还要取决于教师的良苦用心,如分析化学实验课前板书或者多媒体课件(如PPT、CAI等)的精心准备[15]、课堂上实验前有针对性的“提问环节”、课堂上坚持1人1套仪器独立实验的原则、课堂上对实验操作及数据的严格要求、课堂上优先保证实验质量的前提下适度引入“竞争”机制强化学生熟练掌握实验操作的技能及统筹把握实验进度的能力[16]、课后对实验报告的认真检查及仔细批阅、每次课前对上次课中所出现问题的及时反馈与解答等。“经(解说)师易得,人(通‘仁’)师难求”,当教师真心诚意付出了,作为学生也要将心比心,一方面要对教师的劳动成果负责,尽力去配合教师授课的适当节奏与正当要求,另一方面也要对自己的未来和父母的期望负责,全面调动自身的学习积极性,紧密结合教材,及时掌握课堂上的授课内容及其逻辑思维方法,从而真正实现从“学”到“学会”再到“会学”的跨越[17],为以后的发展打下坚实的基础。当学生有了“会学”的能力,然后再赋予其“好学”的强大动力及远大志向,学生自然就会投入更多时间去“自学”(如MOOC),在“自学”中不断“学好”,在“学好”中不断“觉悟”,快速提高其独立学习及独立思考的能力,为学生最终成为一名有知识、有智慧、有担当、有爱心、有抱负、有信仰的人做出应有的努力。

需要说明一点,在分析化学实验的课堂上,学生学习积极性调动的关键,最终也还是要回归到学生自己身上,不能只是依赖于教师教学积极性的鼓励,努力学习说到底还是学生自身茁壮成长的需要。学生学习积极性的调动,就是希望学生课前要主动预习并认真撰写预习实验报告;在讲解实验理论及操作时,希望学生及时掌握所呈现的授课内容及逻辑思维方法,积极思考并回答问题;在进行实验时,希望学生严格按实验要求操作并仔细观察实验现象,做好实验记录并对实验数据进行必要的处理和筛选,出现错误时尽快补做实验以便及时修正完善实验数据,遇到困难或者发现问题时要马上向教师寻求帮助;实验结束前,希望学生先自己检查实验数据的准确性和完整性,初步确定无误后再供教师核查,只有实验数据经过教师核实后才算完成实验;实验结束后,希望学生及时整理好实验台及仪器装备,认真撰写正式实验报告并独立完成实验思考题的解答;在整个实验中,希望学生明白其最终的课程成绩是由预习及操作(占20%)、实验报告(占40%)和实验考核(占40%)三部分表现综合决定的;最后,希望学生能够真正理解,尽管授课内容中某些实验操作(如滴定实验操作)看似简单重复,但坚持做好也不容易,在熟练掌握相关实验操作技能的基础上,更重要的是要学会深入挖掘并领悟不同实验理论与其实验设计及应用间相互联系的深层合理性(如酸碱滴定、络合滴定、氧化还原滴定、沉淀滴定等,虽然实验中采用的都是滴定操作,但是其实验原理与其实验设计及应用间的联系则各不相同),充分实现理论与其实验设计及应用间的灵活贯通。

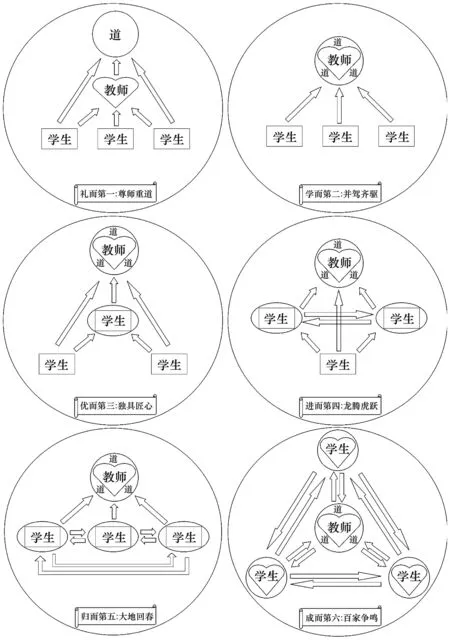

实际上,无论是课堂教学还是课程教学,都是一项系统工程,需要多方面共同努力才能保质保量完成,可整体规划成六个方面,如图1所示。(1)礼而第一,教师需要在教学及学习过程中构筑一种尊师重道(此处之“道”,可为理论指导,可为实践总结,可为知识积累,可为智慧沉淀,可为科学素养,可为道德品质等,统一简称为“真理”)的礼仪与环境,教师对学生富有爱心与责任,学生对教师无比尊重与敬爱,教师与学生时刻都以了悟真理及感受美好为追求和理想。(2)学而第二,在其专业领域非常圆融熟练掌握真理的教师,需要时常怀有一种平等及平常心态教导每一位学生,认真加以引导与启发,让学生养成不倦学习、积极思考、刻苦钻研的习惯,观其情状,初步显露出一丝并驾齐驱之态势。(3)优而第三,教师需要及时发现在学业上相对优秀基本掌握真理的学生,让优秀学生在成为榜样的同时独具匠心,不断激励并能热心去帮助其他学生逐步提高。(4)进而第四,教师需要持续保障有后进学生赶上先进学生并进入优秀行列,让更多优秀学生在相互学习与相互促进中,不断激励并能更热心地帮助其他学生快速进步,察其情状,逐渐呈现出一片龙腾虎跃之气象。(5)归而第五,教师需要把教学或者教育目标定位在所有学生经过阶段学习提升之后都可以基本掌握相关真理,先进拉后进,后进赶先进,能够再次重归于同一水平线,进而让所有学生都具备相互学习、相互促进及相互完善的能力,恰如大地回春春暖花开之季;(6)成而第六,在教师光明的指引、启发及感化下,学生也都非常富有爱心和责任,也都比较圆融熟练掌握了所在专业领域的真理,教师与学生之间及学生与学生之间,亦师亦友,学习与教学相长,学业与事业相成,照其情状,最终展示出一幅百家争鸣之画卷。总之,课堂教学或者课程教学,甚至一切教育,其本质都应该是“引导并启发人不断从自我觉察与领悟及自我思维与总结中学会相互服务与相互关爱”。

图1 教学系统工程示意图

七、总结与展望

分析化学实验作为一门应用性很强的实践课程,要保证其顺利实施并取得满意的教学效果,需要付出巨大的努力。没有调查就没有发言权,基于北京大学宋鑫等人[18]有关“国内一流大学教师教学现状的探究”报告及自身分析化学实验多年教学的经验与体会,总结中发现,课程教学的改革与创新,首先还是要系统地从思想意识、价值取向及逻辑判断等根本问题出发,才更容易取得实在的进展。

教学,教与学之和合,师与生之和谐。教之在师,孝以养德,文以载道,德为本道为体之为教;学之在生,学中有觉,觉中有悟,觉察领悟之为学。教之在师必先有学,学中有觉察还有领悟;学之在生必先有教,教中可养德还可载道。习之在生亦在师,不断践行之为习;学习,学与习之和合,觉察领悟中不断践行。师生于教中均有所学,师生于学中均有所习。也就是说,教师和学生在彼此友善与真诚的教学互动中不断学习,在不断学习中共同提升,教师和学生都是“教学”的真实受益者。“教学”是给学生“施肥”,“科研”是引学生“结果”;“教学”是让教师“培土”,“科研”是导教师“育种”;“教学”是为科研做“宣导”,“科研”是为教学做“索引”;综合长远看,在一定的气候环境条件下(如阳光、空气、水分等),只有先“施好肥”并“培好土”,才可能“育好种”并“结好果”,进而才会有“更好的宣导与索引”。相信随着教学条件的改善及教育改革的深入,分析化学实验课程的发展将会取得更大的进步。

[1]武汉大学.分析化学[M].5版.北京:高等教育出版社,2006:1.

[2]武汉大学.分析化学实验[M].4版.北京:高等教育出版社,2001.

[3]姜彬,徐宝荣,徐雅琴.农业院校应用化学专业分析化学实验课程教学改革的探索[J].高等理科教育,2009,83(1):84-86.

[4]杨先鸣.分析化学实验教学改革及发展趋势[J].滁州学院学报,2010,12(5):122-125.

[5]段文录,吴峰敏,时清亮.分析化学实验课开展第二课堂和开放实验室教学改革的探索[J].教育教学论坛,2010(20):116-117.

[6]王爱丽.分析化学实验教学的研究[J].新课程研究,2013(12):132-133.

[7]张本杰.分析化学实验教学改革的探讨[J].广东化工,2007,34(2):88-89.

[8]谢宇奇.在分析化学实验教学中突出“量”的训练[J].广州化工,2014,42(8):215-216.

[9]吕海涛,曲宝涵.普通高等院校分析化学实验教学的探讨[J].化工高等教育,2009,107(3):45-48.

[10]王丽红,朱团.无机及分析化学实验教学改革的研究[J].科技创新导报,2012(15):158.

[11]张玲,王传虎,吴景梅,等.无机及分析化学实验教学改革与实践[J].科技创新导报,2011(10):149.

[12]屠闻文.分析化学理论课和实验课教学的有效结合[J].大学教育,2013(22):104-105.

[13]张焕,李纲,张静,等.分析化学实验教学中的导课方法与实践[J].化学教育,2015,36(4):22-25.

[14]焦琳娟.高校分析化学实验课程中引入STSE教育理念的研究与实践[J].高等理科教育,2014,118(6):55-59.

[15]李明玉,李德亮,唐启红.分析化学实验课教学改革与实践[J].高等理科教育,2003,48(2):96-98.

[16]刘艳,徐嫔.分析化学实验教学的改革实践与思考[J].高等理科教育,2008,77(1):67-69.

[17]孙允凯,周昕,邓昌爱,等.分析化学专业实验室建设及教学改革[J].广州化工,2013,41(11):268-269.

[18]宋鑫,魏戈,游蠡,等.国内一流大学教师教学现状探究:基于北京大学的实证调查[J].高等理科教育,2014,118(6):9-19.

(责任编辑李世萍)

Discussion on Course Teaching and Experience ofAnalytical Chemistry Experiment Teaching

LIUQuan-yong,WANGYao,ZHAOXue-hang

(School of Chemistry and Environment,Beihang University,Beijing,100191,China)

Analytical chemistry experiment is a practical course with very strong applicability,and it will take great efforts to smoothly implement the course and achieve a good teaching result.With our experience of analytical chemistry teaching experiments for several years,some important questions are discussed in the course teaching,such as "how to understand the relationship between the theory and practice","how to control the total resources and training objectives","how to choose the course material and teaching contents","how to determine the relationship among the teachers,students,and teaching contents","how to solve the differences and difficulties while teaching",and "how to motivate the enthusiasm of teachers and students,and the corresponding solving methods and advice are also proposed.Keywords:analytical chemistry experiment;course teaching;college education;reform

2015-12-10

国家自然科学基金(项目编号:51003003);北京航空航天大学2015年教改项目.

刘全勇(1978-)男,湖北麻城人,讲师,博士,主要从事化学与材料教学与研究.

G642.3

A