CT、MRI诊断出血性脑梗死的比较分析

2016-11-01吴延春

吴延春

(高淳人民医院 影像科,江苏 南京211300)

CT、MRI诊断出血性脑梗死的比较分析

吴延春

(高淳人民医院 影像科,江苏 南京211300)

出血性脑梗死在脑梗死中较为常见,并且出血性脑梗死的梗死区脑组织会出现一定的渗血或者形成血肿。脑栓塞造成的大面积脑梗死可间接诱发出血性脑梗死,其原因是多种多样的[1]。出血性脑梗死的发病机制较为复杂,其发生的可能因素是缺血后血管壁的损伤[2]。临床上采用CT及MRI来进行出血性脑梗死的诊断,本研究对98例出血性脑梗死患者的影像学资料进行回顾性分析,具体报道如下。

1 资料和方法

1.1临床资料选取2010年1月至2015年10月我院98例出血性脑梗死的临床资料进行回顾性分析。诊断标准[3]:(1)体力活动或情绪激动时突然发病。(2)起病快,在几分钟或几小时内出现肢体功能障碍及颅内压增高的症状,可有头痛、恶心、呕吐。(3)有神经系统定位体征。(4)既往高血压病史尤其没有经过正规治疗者。(5)脑CT扫描检查:原发性脑出血患病当时即有高密度影,周围低密度水肿带,有占位效应。对直径大于1.5 cm以上的血肿均可精确地显示,可确定出血的部位、血肿大小、是否破入脑室、有无脑水肿和脑疝形成。其中男64例,女34例。年龄在26.1岁至67.5岁间,平均年龄为46.2±1.3岁。将其分为急性期30例,亚急性期34例,慢性期34例,其中急性期含男16例,女14例。年龄在26.1岁至57.3岁间,平均年龄为30.5±1.1岁。亚急性期含男17例,女17例,年龄在27.1岁至67.5岁间,平均年龄为47.3±0.9岁。慢性期含男19例,女15例,年龄在30.2岁至67岁间,平均年龄为48.1±0.5岁。其中血肿型64例,非血肿型34例;两组在性别,年龄等方面比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2方法CT扫描仪采用GE公司ProsPeedAI全身螺旋CT,MRI扫描采用otZTGEMsgems进行扫描。

1.3评价指标[4]通过比较CT及MRI的表现,分为血肿型和非血肿型两组,评价患者血糖含量与出血面积的关系。

1.4统计学方法以SPSS13.0软件分析。数据比较采用χ2检验。计量数据采用t检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1三个时期CT和MRI诊断出血性脑梗死敏感性、准确性MRI诊断出血性脑梗死的敏感性显著高于CT,二者准确性无显著差异。急性期CT敏感性显著高于MRI(P<0.05),亚急性期及慢性期CT敏感性显著低于MRI(P<0.05),二者的准确性无显著差异。见表1。

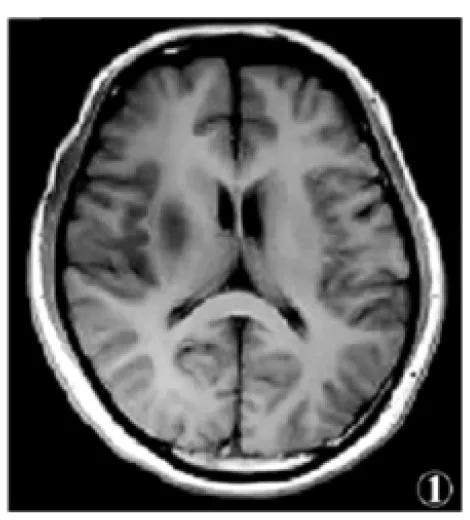

2.2出血性脑梗死的CT及MRI图像特点CT的图像特点,形状为扇形,出现大片状的低密度影像,高密度影像的形状包括点状和斑片状以及条索状,不但影像边缘较为模糊,而且占位效应不能够明显看出。然而MRI图像特点为脑梗死区域内的斑片状混杂信号,其信号的高低跟出血时间相关,TIWI序列表现为等、低或高信号,边缘模糊,详见图1;T2WI序列表现为等信号或者高信号,边缘较为清晰,详见图2。血肿与出血量多少有关,而且水肿和占位效应较为明显;相反出血较少水肿及占位效应不显著,详见图3、图4。

表1 三个时期CT和MRI诊断出血性脑梗死敏感性、准确性对比[n,(%)]

注:*P<0.05

图1T1WI 右侧基底节区片状低信号影

图2T2WI 右侧基底节区片节区梗死,右侧基底

图3右侧颞叶、右侧基底节区梗死,右侧基底节区稍高密度影

图4该患者五周后复查,出血量明显增高

2.3血肿型和非血肿型与血糖的状况血肿型血糖正常占比34.38%(22/64),血糖6.2到12占比23.44%(15/64),而血糖大于27血肿型占比为42.19%(27/64),显著大于非血肿型的5.88%(2/34),差异均有统计学意义(均P<0.05)。见表3。

表2 血肿型和非血肿型与血糖的状况(例,%)

注:与非血肿型相比,*P<0.05

3 讨论

心源性脑梗死是出血性脑梗死的一种常见原因,在梗死范围内,引起出血的主要原因是血管壁的坏死和血流再灌注[5,6]。血管栓塞的栓子发生溶解和破碎以及移位,引起血管远端缺血的动脉血液再灌注,梗死灶周围的侧支循环建立后,可以引起红细胞漏出血管外。出血性脑梗死通常是栓塞性卒中的自然发展,大面积脑梗死时常伴有明显的脑水肿,即使水肿消退后[7,8],水肿压迫损伤的血管会重新灌注,从而导致长时间缺血缺氧脑血管通透性增强引起出血。出血性脑梗死发生率还与高血压、高血糖有一定的联系,CT、MRI检查能够及时发现出血性脑梗死,一定程度上可以明确出血的部位和范围,为临床提供早期诊断依据[9]。

本文通过对比CT、MRI诊断出血性脑梗死三个时期,结果发现诊断出血性脑梗死敏感性、准确性,MRI诊断的敏感性显著高于CT,虽然CT敏感性在急性期显著高于MRI,但是在亚急性期和慢性期CT敏感性显著低于MRI,与严补生报道一致[10]。因为出血时间存在差异,在梗死区内出现出血的信号是不同的。急性期呈现T1高、T2低;亚急性期及慢性期T1高、T2高。因为MRI可确认亚急性期,而CT值却是降低的,因此MRI诊断比CT的敏感性更高,效果更好。出血性脑梗死CT的图像特点,形状为扇形,出现大片状的低密度影像,高密度影像的形状包括点状和斑片状以及条索状,不但影像边缘较为模糊,而且占位效应不能够明显的看出。然而MRI图像特点为脑梗死区域内的斑片状混杂信号,TIWI序列表现为高信号灶其边缘模糊;T2WI序列表现为等信号或者高信号灶其边缘较为清晰,与孙祎菲等人报道一致[11]。血肿型和非血肿型与血糖的状况,血肿型血糖正常、血糖6.2-12占比和非血肿型占比差不多,血糖大于12血肿型占比显著大于非血肿型组,与王玉宁等人报道一致[12],脑梗死患者血糖增高,可使梗死面积扩大,进而形成出血性脑梗死,少部分学者认为,高血糖可使梗死面积扩大25倍,出血机会增加5倍。血糖的升高可能与出血性脑梗死的发生及其预后不良有关系,血糖水平一定程度上可以作为梗死灶范围、出血性梗死发生预后以及防治监测的重要依据。

[1]洪玉娥,吴倩,郭茜,等.出血性脑梗死的临床与影像分析[J].安徽医学,2010,31(1):54.

[2]周忠洁,赵晓君,陈梅魁,等.利用磁敏感加权成像技术检测脑内微出血[J].中华医学杂志,2014,(21):1661.

[3]中国高血压防治指南修订委员会.中国高血压防治指南2010[J].中华心血管病杂志,2011,39(7):579.

[4]贺宇平,姚晓辉,鄂凤梅,等.30例出血性脑梗死的核磁共振成像的临床价值分析[J].中国实验诊断学,2011,15(11):1901.

[5]中华医学会神经病学分会脑血管病学组急性缺血性脑卒中诊治指南撰写组.中国急性缺血性脑卒中诊治指南2010[J].中华神经科杂志,2010,43(2):146.

[6]Choi PM,Ly JV,Srikanth V,et al.Differentiating between Hemorrhagic Infarct and Parenchymal Intracerebral Hemorrhage[J].Radiol Res Pract,2012:475497.

[7]Vineeta S,Biswas A,Kumar B,et al.Protein C and Protein S:Causative factor for developing a hemorrhagic infarct in a HbE/Beta thalassemia child[J].Indian J Pediatr,2010,77(3):316.

[8]盛文利,黄如训.重视脑梗死的出血性转化[J].中国神经精神疾病杂志,2012,38(2):126.

[9]方东光.老年与中年脑梗死患者CT和MRI对比[J].中国老年学杂志,2012,32(6):1279.

[10]严补生.CT 与 MRI 对腔隙性梗死的诊断价值分析[J].中国实用神经疾病杂志,2015,(10):16.

[11]孙祎菲.出血性转化的临床进展[J].中国老年学杂志,2012,32(23):5362.

[12]王玉宁.出血性脑梗死73例临床研究[J].陕西医学杂志,2013,42(4):461.

1007-4287(2016)09-1556-03

2016-01-07)