大学生体育锻炼意识及习惯的调查研究

——以安徽省部分高校为例*

2016-11-01代立菲侯晋龙

代立菲 侯晋龙

(1.安徽财经大学外国语学院,安徽 蚌埠 233030;2.安徽财经大学体育部,安徽 蚌埠 233030)

大学生体育锻炼意识及习惯的调查研究

——以安徽省部分高校为例*

代立菲1侯晋龙2

(1.安徽财经大学外国语学院,安徽 蚌埠 233030;2.安徽财经大学体育部,安徽 蚌埠 233030)

采用文献资料、问卷调查、数据统计等方法,对安徽省部分高校大学生体育锻炼意识和习惯进行实证性研究。结果显示:安徽省高校大学生体育锻炼的意识较强,大部分学生运动习惯初步形成,而余暇时间不足、体育设施供给不畅、校园运动氛围欠优等成为制约大学生体育锻炼向好发展的主要因素,并基于实践困惑提出相应的对策和建议。

大学生;体育锻炼;意识;习惯

1 问题的提出

青少年体质健康发展水平是一国综合国力和社会文明程度的重要体现,同时也是实现中华民族伟大复兴的坚实保障和根本诉求。然而,随着我国经济社会以及体育事业空前发展的同时,特别是近20年来,在各种复杂原因的作用下,青少年身体素质发展水平却出现了持续下降态势,并由此引发国家、社会及学界的高度关注。在内、外动力的作用下,新一轮学校体育教育教学改革进入一个崭新阶段,并取得初步成效。然而,据2014年全国学生体质与健康调研结果显示,“中小学生身体素质继续呈现稳中向好趋势,而大学生身体素质继续呈现下降趋势。”[1]为何会出现如此之景象?大学生身体素质持续下降趋势未能得到有效扼制的根源是什么?发展的路径又在哪里?基于此,本文拟从大学生体育锻炼意识和习惯的纬度出发,探寻大学生体质发展的制约因素及其破解路径,以期为高校深化大学体育教育教学改革提供支持。

2 研究对象与方法

2.1 研究对象

基于研究需要,本文以安徽省南部、中部和北部为调查区域,并分别选取皖南地区的安徽工业大学、池州学院;皖中地区的安徽大学、合肥学院;皖北地区的安徽财经大学、蚌埠医学院等6所高校为研究对象,综合分析运动意识及其习惯对大学生从事体育锻炼的影响。

2.2 研究方法

2.2.1 文献资料法

以大学生、体育锻炼意识、体育锻炼习惯为关键词,在中国知网学术期刊网络总库搜索核心期刊40余篇,并以相关文献为重点参考,搜索互联网关于大学生运动习惯的最新信息,为本研究提供理论基础。

2.2.2 问卷调查法

在参考有关资料的基础上,根据问卷设计原则对所设计问题运用特尔菲法进行筛选,制定了《大学生运动意识与运动习惯调查表》;发放问卷调查表1000份,收回问卷980份,有效率98%。

2.2.3 数据统计法

运用Excel数据统计工具,对调查数据进行分类处理。

3 结果与分析

3.1 体育锻炼意识及习惯的基本内涵

马克思曾说,“不是人们的意识决定人们的存在,相反,是人们的社会存在决定人们的意识”。因此,从本质上认知,影响人意识形成的根本原因在于社会存在的基本形态。作为社会存在物的体育锻炼,其意识形成则取决于社会、家庭、学校等存在物的潜化性影响。一般认为,体育锻炼意识是体育现象在人们头脑中的反应,是人对体育感觉、思维和判断的总和。就大学生群体而言,则是指其在参与体育活动的过程中,按照个体对体育的认识,采取个人认为正确有效的方式以决定其行为的心理活动。

体育锻炼习惯则是一种定型化和自动化的条件反射,是经过长期的训练、强化和积累而形成的。张厚臣认为“体育锻炼习惯是指重复发生或动作巩固而形成需要的体育行为方式,它的生理机制是一定的情境刺激和有关的动作在大脑皮层形成巩固的暂时性神经联系”[2],而尹博则认为,“体育锻炼习惯是在体育锻炼的过程中经过反复联系形成的,并发展成为个体的一种需要的自动化的行为模式。”[3]在此,本文引用吴戈的定义,将体育锻炼习惯界定为“人们为满足自身的内在需要,在体育运动过程中自觉养成的一种相对稳定的行为模式”。[4]

3.2 大学生体育锻炼的相关数据调查与分析

3.2.1 高校体育设施及其开放程度

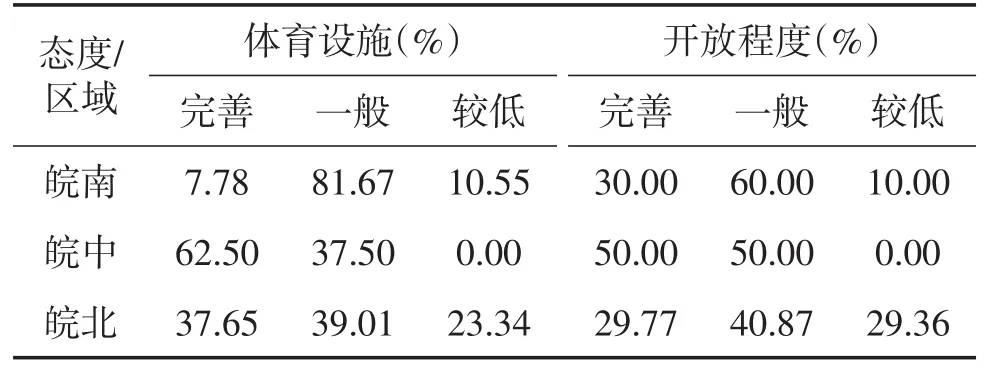

高校体育设施的完备程度在一定程度上对大学生体育锻炼活动开展产生直接影响。通过调查发现(见表1),安徽省高校体育设施配置相对完善。其中,完善和一般认同占比分别为35.97%和52.73%,认为体育设施完善程度较低的占比为11.30%。从区域看,体育设施完善程度具有显著的区域差异性。体育设施完善最高的地区为皖中高校,认同率达62.50%,而最低的地区为皖南高校,认同率仅为7.78%。同时也反映出高校由于受到地方经济、资源条件、政策供给等方面影响,不同区域高校体育设置的资金投入是非均衡的。

表1 体育设施及开放程度调查数据

开放程度主要反映学校体育设施的使用效率。一般而言,体育设施开放程度越高,其使用率越高,大学生体育锻炼的活跃性越好。从总体上看,大学生对安徽省高校体育设施的开放程度表现出较好的认同,认为开放程度完善和一般的占比分别为36.59%和50%,认同率较低的仅为13.12%。从区域看,皖中地区高校不仅体育设施相对完善,其开放程度也同步较高,且较低认同率为零;而皖南地区高校虽然体育设施相对薄弱,但开放的充分程度相对较高。由此我们可以看出,一所高校体育设施的开放程度,一方面取决于该校体育设施资源的拥有程度,而另一方面则取决于学校相关管理部门的管理理念、管理手段的优劣程度,两者不可偏废。

3.2.2 大学生体育锻炼的动机及对其重要性认知

一般认为,动机是个体的能动性表现,并具有引发、指向、维系和调节功能。学习动机理论认为,学习动机主要来自于个体的学习强化、自我需求、成就追求、自我价值、自我效能等,其本质是学习者预期学习目标的一种激发机制。由此出发,大学生体育锻炼动机则是基于大学生体育需求基础上的体育锻炼引导、激发机制。

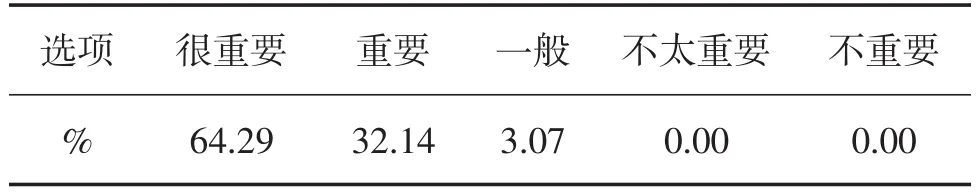

表2 大学生体育锻炼认知调查数据

调查显示(见表2),大学生对体育锻炼重要性的认同度普遍较高,认为体育锻炼对个体发展很重要和重要的占比高达96.43%,而认为体育锻炼不重要或不太重要的为零。这充分表明,安徽省高校大学生对体育锻炼重要性认知具有较强的认同性,同时也为进一步激发大学生体育锻炼热情,养成良好的体育锻炼习惯提供认知层面的保障。

表3 大学生体育锻炼动机调查数据

表3显示,大学生体育锻炼动机呈现多元化态势,而其主要诉求分别来自于增强体质(82.14%)、减肥健美(62.14%)、情绪调节(57.14%)和休闲娱乐(46.43%),而传统观念认同的应试和技能动机占比仅为12.86%和30%。由此表明,当下大学生体育锻炼动机正由应试诉求向素质发展、技能学习向健康追求、单纯动机向多元需求转变,而如何更好地应对大学生体育锻炼动机转化所带来的运动需求变化,应然成为高校深化体育教育教学改革的基本动力。

3.2.3 大学生体育锻炼频度

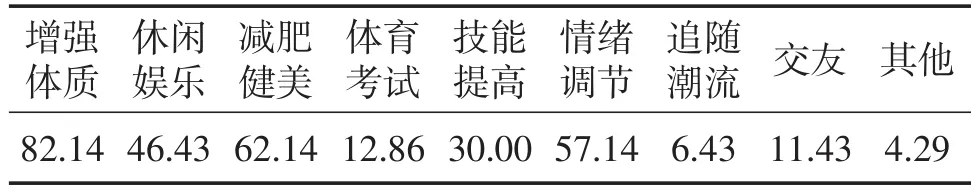

表4 大学生体育锻炼/周频度调查数据

研究证明,每周进行3次以上,持续时间在30分钟以上的适宜强度的体育锻炼,可以较好实现健身效果。为此,课题组进行了相关调查。数据显示(见表4),选择每周从事体育锻炼1-2次的大学生占比为35.71%,3-6次的占比为45.71%,6次以上的占比为10.71%,而尚有7.86%的大学生几乎不参加体育锻炼。由此可见,安徽省高校大学生体育锻炼频度总体较好,而从面向全体的原则出发,学校体育要给予缺乏体育锻炼习惯这部分大学生群体以更多的运动关注。

3.2.4 大学生体育锻炼的制约因素

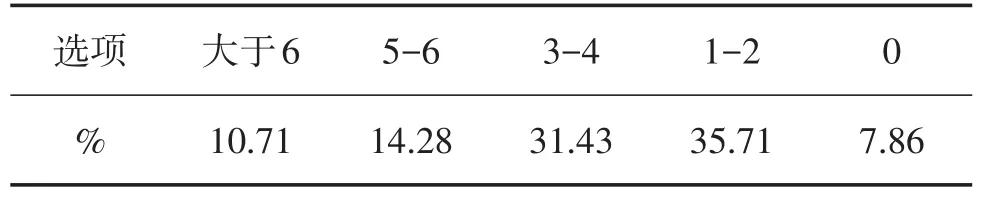

辨证唯物主义认为,任何事物的存在都由其所依赖的环境,而外部环境的变化有时对内部环境的形成产生重要影响。那么,影响大学生更好地从事体育锻炼的外在环境因素是什么?通过调查发现,时间限制、缺少同伴、场地器材局限、兴趣缺乏等成为制约大学生主动体育锻炼的主要因素。

表5 制约大学生体育锻炼的主要因素

表5显示,大部分学生认为余暇时间限制而不能经常参加体育锻炼,占比高达75.71%;其次是由于没有运动同伴而觉得锻炼无趣,占比将近58%;有近50%的同学认为受到场地、器材的局限影响;而气候、兴趣、精力等也成为制约大学生体育锻炼的重要因素。由此可见,制约大学生体育锻炼的外在因素呈现多元化,同时也放映出当下大学生对从事体育锻炼的外部条件需求趋向高级化。

4 对策与建议

4.1 加强理论教学,培养终身体育意识

从调研情况看,虽然大学生对体育锻炼重要性认知具有较高的一致性,但实践效果并没有得到同步响应。这一方面反映群体认知的浅薄性,另一方面则表明其体育锻炼意识尚未真正形成,而缺乏深层次的体育文化、运动价值、健康知识等体育文化理论的教育,或可是形成认知与实践巨大反差的根本原因。因此,在“重文轻体”客观现实环境下,大学体育教育应由传统的以技能传授为主体的教学模式,向技能+理论教学形态转变,并通过课堂教学、社团活动、体育竞赛、知识讲座等多种形式,不断提高大学生体育文化认知水平、体育知识获得能力,为有效解决当下实践困局、着力培养大学生“终身体育”意识奠定坚实的文化基础。

4.2 完善体育设施,优化校园健身环境

对于办学机构而言,学校体育设施完善是一个渐进发展的过程,而办学理念、投入水平、管理能力等成为推进学校体育设施完善进程的关键。通过实地调研发现,场地器材等体育设施的局限性对大学生自主从事课外体育锻炼产生重要影响,同时也反映出新时期大学生对学校体育设施及其开放程度的高诉求具有一定的普遍性。因此,从办学机构的角度出发,一方面要更新办学理念,树立“以生为本,全面发展”教育教学思想,切实发挥好体育在人才培养过程中的独特作用;另一方面要积极争取政府相关部门的政策支持,不断加大体育基础设施的投入力度和制度支持水平;第三要不断提高体育场馆设施的管理水平和使用效率,并通过学校-社会联合管理、学生体育社团委托管理、独立管理等模式以及网络平台预约、时段计划分配等手段,努力实现“全覆盖、全天候”学校体育场馆设施开放新模式,为大学生更好地从事体育锻炼提供优良环境。

4.3 营造文化氛围,培养体育锻炼习惯

文化是一切事物持续发展的根本动力,而作为亚文化形态存在的运动文化具有较高的普世性,这也正是体育运动历久弥新、持续发展的根源所在。因此,传承、创新、发展体育运动文化是学校体育教育的重要内容。然而,从调研的情况考察,大学生运动文化缺失具有一定的普遍性,而校园运动文化氛围的浓郁程度,对大学生运动文化的熏陶产生重要影响。因此,高校体育教育教学改革应沿着“文化引领、兴趣导向、习惯养成”的基本路径,并通过课堂教学、体育竞赛、社团活动、社会服务等多种形式,努力实现校园文化与体育文化的良性互动,专项技能与运动文化的良性互动,为培养大学生养成良好的运动习惯创造优异的校园运动文化环境。

5 结语

学校体育教育的本质在于养成教育,并通过长期的、潜化的方式得以实现。然而,良好体育锻炼习惯的养成又客观上受到诸多因素的干扰,特别是针对当代大学生这一特殊群体,如何补牢运动意识匮乏、运动能力不足的短板,如何重新激活人作为运动主体的原始动力,并从根本上解决长期困扰的“体质下降”难题,仍将成为全社会关注的重点以及学校体育改革的基本方向。

[1]http://www.moe.edu.cn/.

[2]张厚臣.影响体育锻炼习惯的社会心理因素分析[J].体育世界(学术),2010(3):91-92.

[3]尹博.影响大学生体育锻炼习惯形成的因素[J].体育学刊,2015,12(1):139-141.

[4]吴戈.影响大学生体育习惯养成的差异分析.学理论,2014.

Investigation and Study on College Students'Consciousness and Habit of Physical Exercise——A Case Study on Partial Universities in Anhui

DAI Li-fei,etal.

(Foreign Languages College of Anhui Finance and Economics University,Bengbu 233030,Anhui,China)

This paper makes an investigation on consciousness and habit of physical exercise in partial universities Anhui through literature review,surveys,interviews and mathematical statistics,etc.Results indicated that the students of partial universities in Anhui have a strong consciousness of physical exercise;in general,most students have formed a habit of physical exercise;lacking field and facilities,laziness,lacking time and physical exercise atmosphere are main factors which constrains students from physical exercise.Hereby,relative suggestions are promoted.

college studengts;physical exercise;consciousness;habit

本文系国家级大学生创新创业项目研究成果,项目批准号:201510378027;安徽省教学研究重点项目研究成果。

代立菲(1993-),安徽蚌埠人,本科,研究方向:体育教育训练学。