关于传统制砖的几个话题

2016-10-19张光玮ZHANGGuangwei

张光玮/ZHANG Guangwei

关于传统制砖的几个话题

张光玮/ZHANG Guangwei

本文从砖材作为中国传统建材的一大类出发,分析其结构、构造发展演变,对建筑形态和类型的影响,及其在建筑构成中的地位,进而回顾在历史建筑文献中对这一不可或缺的基础建材形制、工艺的记述。通过考察几处砖窑现况,科学、理性地看待传统制砖工艺在当今的发展情况。

砖构建筑,传统砖作,砖窑

作为中国传统建筑材料的砖[1]

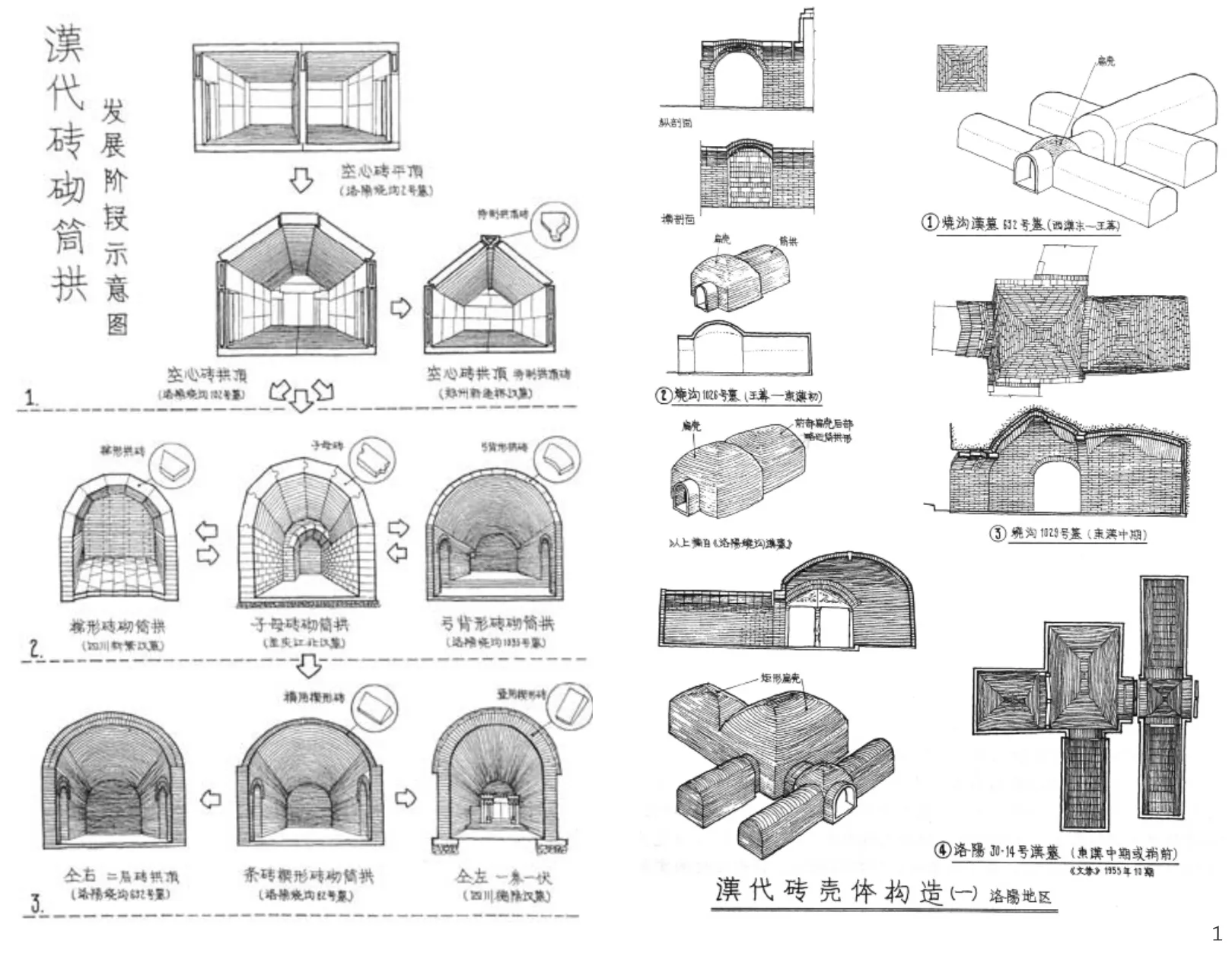

1 汉代砖拱壳结构图示(图片来源:参考文献[1])

常言“秦砖汉瓦”,砖的使用在我国秦汉时期就已达到相当高的水平,而人类使用红烧土作为地面面层、或填入墙基柱坑作为夯实材料,则可以推演到新石器时代了。以粘土烧制成的砖,作为一种建筑材料,以泥浆、石灰、灰浆等粘结,具有很好的耐久、防火、防腐、抗压等性能,在中国建筑的发展史上从来都不可或缺。然而受限于其自重大、抗拉和抗剪能力弱,砌体结构只能以叠涩或拱壳形式作为构成空间的主材。全砖构所形成的文化和气质,在中国传统建筑中从来都无法与“土木”之工相提并论。

古人很早就以土砖砌筑台基和墙,且有干坯(干打坯,即以微潮素土入模夯实成型后晒干)和湿坯(水脱坯,桔梗和湿泥入模成型后晒干)两种工艺。迄今,砌筑墙体、台基,铺墁地面、椽望,仍然是砖材最为主要的用途。

作为空间结构材料,以土坯发券砌筑壳体当是受古代烧陶制窑的启发,自战国始,在墓室中就可见以斜砖相抵成三角拱,多块空心砖组合成盝顶或折型拱面的做法。西汉中期以后,逐渐出现从半圆拱券和筒拱、并列筒拱,到方形或矩形平面的各种扁壳、攒尖、帆拱、叠涩穹顶技术演进。材料形制上,从探索各种异形的梯形砖、弓背砖、子母榫砖的运用,到东汉末普遍使用标准的条砖砌筑拱壳(图1)。三国时期,已经有了成熟的“四隅券进式”穹顶,即不用胎膜而从四角墙顶斜砌并列拱筒,随墙逐层加大券脚跨度,弧形向上斜升至中间收顶。

由于砖结构须支模砌筑,且受拱券推力的限制,所以在隋唐以前,仅见于地下建筑,且受限于土穴安全跨度,规模一般不大,拱跨2~3m,穹顶5~7m之间。随着厚葬之风的式微,砖拱壳技术在墓葬中的运用与发展也逐渐停滞,以致某些做法,如帆拱,竟被后世遗忘,千年后又经伊斯兰文化再渡中华。

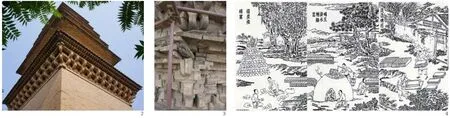

两汉以后,地面砖建筑有所发展,出现了砖台和砖塔类建筑。河南登封的嵩岳寺塔,建于北魏正光元年(520年),是现存最早的砖塔,塔高近40m,底层壁厚2.5m,外壁基本一顺一丁上下错缝砌筑,内部形成空腔叠涩封顶。对砖的磨制、砍型,装饰细节的制作等都很娴熟。可见砖结构砌筑技术在彼时已经达到了相当高的水平。

隋唐时期佛教兴盛,寺庙建筑群中,砖塔的建造也取得了一定成就。唐代砖塔存世不多,其中楼阁型砖塔以密檐砖塔大雁塔(公元701-703年)为代表,通高64.1m,层层叠涩出挑塔檐,内部空腔也挑出叠涩,再承木楼板;建于五代后周显徳六年的苏州虎丘云岩寺塔(公元959年),塔高47.5m,发展出有回廊、塔心和塔心室的构造,各部分以叠涩斗合连成一体,外侧出挑仿木构。这种构造方式的弱点是内外壁之间横向铺砌的砖不能起到拉结作用,对抗不均匀沉降和歪闪都不利。这一时期已开始用砖筑墙,不过尚未出现全砖砌筑的例子。

至宋、辽两代,砖的用量大增,以街道铺砌和城墙、城防为甚,且官督城砖上要求模印窑户,以便追查质量。建筑工程中大多用在台基边缘、墙基隔碱和铺地上。墓室中的砖则多见仿木、拟人、拟物的砖雕装饰。砖塔中开始使用木构加强内外壁连接,外部同样多用砖做出仿木构细节(图2、3)。

明清时期,建筑工程大量用砖,砖的烧制工艺有较大提升,并且普及更广,开始出现用全砖拱券建造的大型地上建筑,称“无量殿”,体量宏大,单拱跨和高度皆可逾10m,建造水平较高。房屋建筑多以砖墙作围护或承重结构以达保暖、防火、隔音之功效。从装饰效果上,砖以仿木构,或与木雕、石雕对应的砖雕形式,组合成建筑构件的部分。

通而观之,虽然以砖为主材砌筑空间的技术在公元前后两个世纪的汉代已经发展出丰富的做法,同时期的古罗马、小亚细亚、中亚地区也可见类似技术发展,但汉代的砖拱券、砖壳穹顶却没有成规模地从地下走出地面,像西方文明那样将砖石构筑物作为文化的显性基因。

中国传统建筑中以砖作为主要结构材料的,还是主要集中于城墙、城门、桥梁、闸坝、地下水道、井、台、佛塔、墓室等非生活类建筑;用于地面居住建筑的,只见于河南、山陕民居中的锢窑型建筑。砖材支撑了房屋基础建材的较大比重,并以仿木构、砖雕、几何拼花、特殊烧制纹理的形式,成为木结构建筑的装饰材料。

砖作工艺的文献记述[2-3]

砖、瓦(通常还有琉璃)的烧制,相较陶瓷工艺难度较小。在宋代李戒的《营造法式》中,有相应卷章讲述砖作及其烧制,并给出了砖的多个称谓1):

“ 一曰甓(pì)、二曰瓴甋(ling dì,长方砖)、三曰㲄(kòu,未烧制的砖瓦)、四曰㼾甎(lù zhuān)。”

《营造法式》卷十五分“砖作制度”和“窑作制度”两部相应记述:

在砖作制度中,详列了用砖之制,即在不同等级建筑中宜选用的砖块大小、墁地方砖,从最高等级的殿阁十一间以上用二尺见方、三寸厚(合62.4cm见方、 9.36cm厚),到亭榭廊屋等小建筑用的一尺二寸见方、二寸厚(合37.44cm见方、 6.24cm厚),共五类方砖,条形半砖两类;城壁用砖记录了3种楔形砖,走趄砖(合37.44cm×17.16cm /18.72cm×6.24cm)、趄条砖(合35.88cm/37.44 cm×18.72cm×6.24cm)和牛头砖(合40.56cm×20.28cm×7.8 cm/6.86cm)。

用砖之制后,接着对垒阶基、铺地面、墙下隔减、踏道、幔道、须弥坐、砖墙、露道、城壁水道、卷輂河渠口、接甑口、马台、马槽、井,各种构筑物的砌筑要领进行了总结。

窑作制度中,和泥制坯工序,砖的种类和尺寸又多了压阑砖(65.52cm×34.32cm×7.8cm)、砖碇(35.88cm见方、13.42cm厚)、镇子砖(20.28cm见方、6.24cm厚)3种。砖坯成型时“凡造塼坯之制,皆先用灰襯隔模匣,次入泥,以杖剖脱曝,令乾”。对瓦坯用泥还特地交代了“用细胶土不夹砂者”。但是在制坯环节,法式并没有考虑粘土的烧失量。

对于码窑和焙烧技术,法式中亦有详细记述:

“素白窑前一日装窑,次日下火烧变,又次日上水窨,更三日开候冷透,及七日出窑。

青辊窑[装窑烧变出窑日分准上法]先烧芟草[荼土辊者止于曝露内搭带烧变,不用柴草、羊屎、油籸],次篙草、松柏柴、羊屎、麻籸、浓油、盖罨,不令透烟。

琉璃窑前一日装窑,次日下火烧变,三日开窑,火候冷至第五日出窑。”

上述素白窑即普通青砖瓦窑。至于烧砖窑的尺寸和施工,法式中记载了大窑(火窑)和曝窑两种:

“垒窯之製:大窯高二丈二尺四寸(约7m),徑一丈八尺(5.6m)。[外圍地在外,曝窯同] 門:高五尺六寸(1.75m),廣二尺六寸(0.81m)。[曝窯高一丈五尺四寸,徑一丈二尺八寸,門高同大窯,廣二尺四寸]

平坐:高五尺六寸(1.75m),徑一丈八尺(5.62m)[曝窯一丈二尺八寸]。垒二十八層 [曝窯同] 。其上垒五币,高七尺 [曝窯垒三吊,高四尺二寸], 垒七層。[曝窯同]

收頂:七币,高九尺八寸,垒四十九層。[曝窯四吊,高五尺六寸,垒二十八層,逐層各收入五寸,遞減半磚。]

黽殼窯眼暗突:底腳長一丈五尺,[上留空分方四尺二寸,蓋唵,實收長二尺四寸,曝窯同。]廣五寸,磊二十層。[曝窯長一丈八尺,廣同大窯,磊一十五層。]

床:長一丈五尺,高一尺四寸,垒七層。[曝窯长一丈八尺,高一尺六寸,垒八層。]

壁:長一丈五尺,高一丈一尺四寸,垒五十七層。[下作出煙口子承重托柱。其曝窯長一丈八尺,高一丈,垒五十層。]

門:兩壁各廣五尺四寸,高五尺六寸,磊二十八層。仍磊脊。[子門同。曝窯廣四尺八寸,高同大窯。]

子門:兩壁各廣五尺二寸,高八尺,磊四十層。

外圍:徑二丈九尺,高二丈,磊一百層。[曝窯徑二丈二寸,高一丈八寸,磊五十四層。]

池:徑一丈,高二尺,磊一十層。[曝窯徑八尺,高一尺,磊五層。]踏道:長三丈八尺四寸。[曝窯長二丈。]

凡垒窑用长一尺二寸、广六寸、厚二寸条砖平垒,并窑门、子门、窑床踏外围道皆并二砌,其窑池下面作峨眉垒砌,承重上侧,使暗突出烟。”

2 带仿木构件的密檐砖塔——山西临猗妙道寺双塔3 运城太平兴国寺塔修缮中——可见檐口拉结的木构件4 《天工开物》中所记载的砖瓦窑 (图片来源:参考文献[3])

该描述没有配图,但与明代宋应星的《天工开物》陶埏篇中的配图相佐,其与烧制青砖瓦的柴薪窑的“馒头”形象是一致的(图4)。

与官制的《营造法式》着力描述建造及材料做法的等级与规矩不同,《天工开物》的智慧来自民间采集,其对工艺细节的观察和描述具有较强的实用性和生活色彩。提到了普通人家和富人用砖造壁的不同(普通人家砌空斗墙以节省砖材,而造城郭或富人则砌实墙);另外还出现几类在《营造法式》中不曾提及的种类称谓,如同望板之用的“楻板砖”、用于发券的“刀砖”或“鞠砖”(相当于法式描述的“牛头砖”),并且在尺寸描述上,是通过相对描述的方法告诉读者各种砖的尺寸。比如楻板砖10块才相当于一块墙砖,一块方墁砖则可敌10块墙砖。

“凡埏泥造砖,亦掘地验辨土色,或蓝或白,或红或黄[闽、广多红泥,蓝者名善泥,江浙居多],皆以粘而不散、粉而不沙者为上。汲水滋土,人逐数牛错趾,踏成稠泥,然后填满木框之中,铁线弓戛平其面,而成坯形。

凡郡邑城雉、民居垣墙所用者,有眠砖、侧砖两色。眠砖方长条,砌城郭与民人饶富家,不惜工费直垒而上。民居算计者,则一眠之上施侧砖一路,填土砾其中以实之,盖省啬之义也。凡墙砖而外,甃地(甃zhòu,以砖铺地)者名曰方墁砖。榱桷(cuī jué,屋顶椽子)用以承瓦者曰楻板砖。圆鞠(拱券)小桥梁与圭门与窀穸(zhūn xī,即墓穴)墓穴者曰刀砖,又曰鞠砖。凡刀砖削狭一偏面,相靠挤紧,上砌成圆,车马践压不能损陷。

造方墁砖,泥入方框中,平板盖面,两人足立其上,研转而坚固之,烧成效用。石工磨斫四沿,然后瓷地。刀砖之直视墙砖稍溢一分,楻板砖则积十以当墙砖之一,方墁砖则一以敌墙砖之十也。”

对于烧制工艺,《天工开物》也有较为详实的描述,对粘土在熔融状态的描述非常生动,对洇水转釉之法,赋予了“水神投入土膜之下,与火意相感而成”的神话色彩2)。

“凡砖成坯之后,装入窑中,所装百钧则火力一昼夜,二百钧则倍时而足。凡烧砖有柴薪窑,有煤炭窑。用薪者出火成青黑色,用煤者出火成白色。凡柴薪窑巅上偏侧凿三孔以出烟,火足止薪之候,泥固塞其孔,然后使水转釉。凡火候少一两则釉色不光;少三两,则名嫩火砖,本色杂现,他日经霜冒雪,则立成解散,仍还土质。火候多一两则砖面有裂纹。多三两则砖形缩小拆裂,屈曲不伸,击之如碎铁然,不适于用。巧用者以之埋藏土内为墙脚,则亦有砖之用也。凡观火候,从窑门透视内壁,土受火精,形神摇荡,若金银熔化之极然,陶长(掌管砖窑的头目)辨之。

凡转釉之法,窑巅作一平田样,四围稍弦起,灌水其上。砖瓦百钧用水四十石。水神透入土膜之下,与火意相感而成。水火既济,其质千秋矣。若煤炭窑视柴窑深欲倍之,其上圆鞠渐小,并不封顶。其内以煤造成尺五径阔饼,每煤一层,隔砖一层,苇薪垫地发火。

若皇居所用砖,其大者厂在临清,工部分司主之。初名色有副砖、券砖、平身砖、望板砖、斧刃砖、方砖之类,后革去半。运至京师,每漕舫搭四十块,民舟半之。又细料方砖以瓷正殿者,则由苏州造解。其琉璃砖色料已载‘瓦’款。取薪台基厂,烧由黑窑云。”

传统砖窑的现况

虽然古代常就地取材,建造时也会就近取土、垒窑烧砖,而大规模的营造活动,如明清皇家宫殿、城垣、陵墓、坛庙的修造,则不吝公帑,从各处征造、烧办建材。适合的土质和便利的水陆运输条件,是砖窑选址的重要因素。笔者曾走访几处传统砖窑,无一不合此律。由于国家政策对土壤、水源及空气的环境保护考虑,传统粘土砖的生产目前仅限于乡野小窑或专门供应古建筑工程用材的特定窑厂。

上节《天工开物》中提到“皇居所用砖,大者厂在临清”,临清位于山东,漳卫河边。由于河口经年淤积,掘地1m以下,即见称为“莲花土”的分层而细腻的土质。传统青砖烧制工艺包括:选土、碎土、澄泥、熟泥、制坯、晾坯、验坯、装窑、焙烧、洇窑、出窑、成砖检验。同样的土质条件,成品好坏,则在于火候的把握和洇水数量和速度的掌控。有经验的工人会通过空气中的气味判断火候、时间。

如今临清一带仍有窑户,而使用柴薪土窑烧砖,费工费时,单价昂贵,由于定量极少,2013年冬天走访当地贡砖烧制工艺非遗传承人景永祥老人,得知窑厂仅留了两孔青砖土窑,而以红砖烧制为主业了。

《天工开物》中还提到“又细料方砖以瓷正殿者,则由苏州造解”,说的则是苏州陆慕了,陆慕所造“金砖”同样以优质泥土为胜。金砖取土须筛选、细磨,经过澄浆和晾干“练泥”,才“七转而得土,六转而成泥”;制坯时则碾轧、捶击成型,并阴干长达5~8月。此外,陆慕金砖烧制使用砻糠,火力绵软、烧制时间长。种种因素综合,使得陆慕金砖奇货可居,价如其名。近三年,陆慕金砖御窑厂由于城市发展迁至附近的北桥灵峰村,优质土壤的采集成为难题。关于陆慕金砖的文献记述颇多,按下不表。

值得一提的是,在山西万荣见到当地的县北琉璃工艺厂,开创新风,在传统砖窑基础上改进局部

所建砖窑规模与《营造法式》描述近似,直径7m,下挖4m(类似地沟窑,装坯和出砖操作更为容易,由于建造之初预留了运输竖井,窑顶可永久性封闭,而不似在印度盛行的无顶地沟窑),上部穹顶约3m,烟囱下圆上方,逐渐变窄,靠近窑低处直径约1m,与窑室相邻处留24cm高气孔,总共6处,至地面位置缩为40cm,顶端为12cm见方的柱状。底下中部的火塘为1.75m×1.25m的长方形空间,其上搁置斜向内的篦子,烧火处从侧向的隧道进入,有通气口和燃料竖井。隧道高度约2m。其上部被称为凤凰台(图5),是全窑受热最为均匀的地方,通常也是放置最重要的烧结胚的地方。相反的,靠近火口位置的砖被称为拦火砖,由于靠火太近受热不均,容易出现黑心或烧成品一头大一头小的情况。

窑顶穹窿下部用土胚逐层收分垒砌(土胚用泥有胶质,遇水膨胀吸水,而砖坯用泥沙性大,雨水成浆,失去结构性),到上部由于斜度大,需用废砖填满整窑,上部用砖继续封砌,烧过一窑后才能成型。

该窑厂主持者董阳明,长期从事山西地区古建筑保护修缮工程,其中不乏寺庙古塔的修缮,结合工程和传统经验,选择合适的原材料,对制作工艺进行挖掘改进,似可看到砖这种传统建筑材料的可持续前景(图6、7)。

5 建造中的改进版传统砖窑(底部台口为凤凰台)出口以方便运输,兴建了10孔传统砖窑。6 取土于河床淤泥7 以古法手工制坯(2,3,5-7摄影:张光玮)

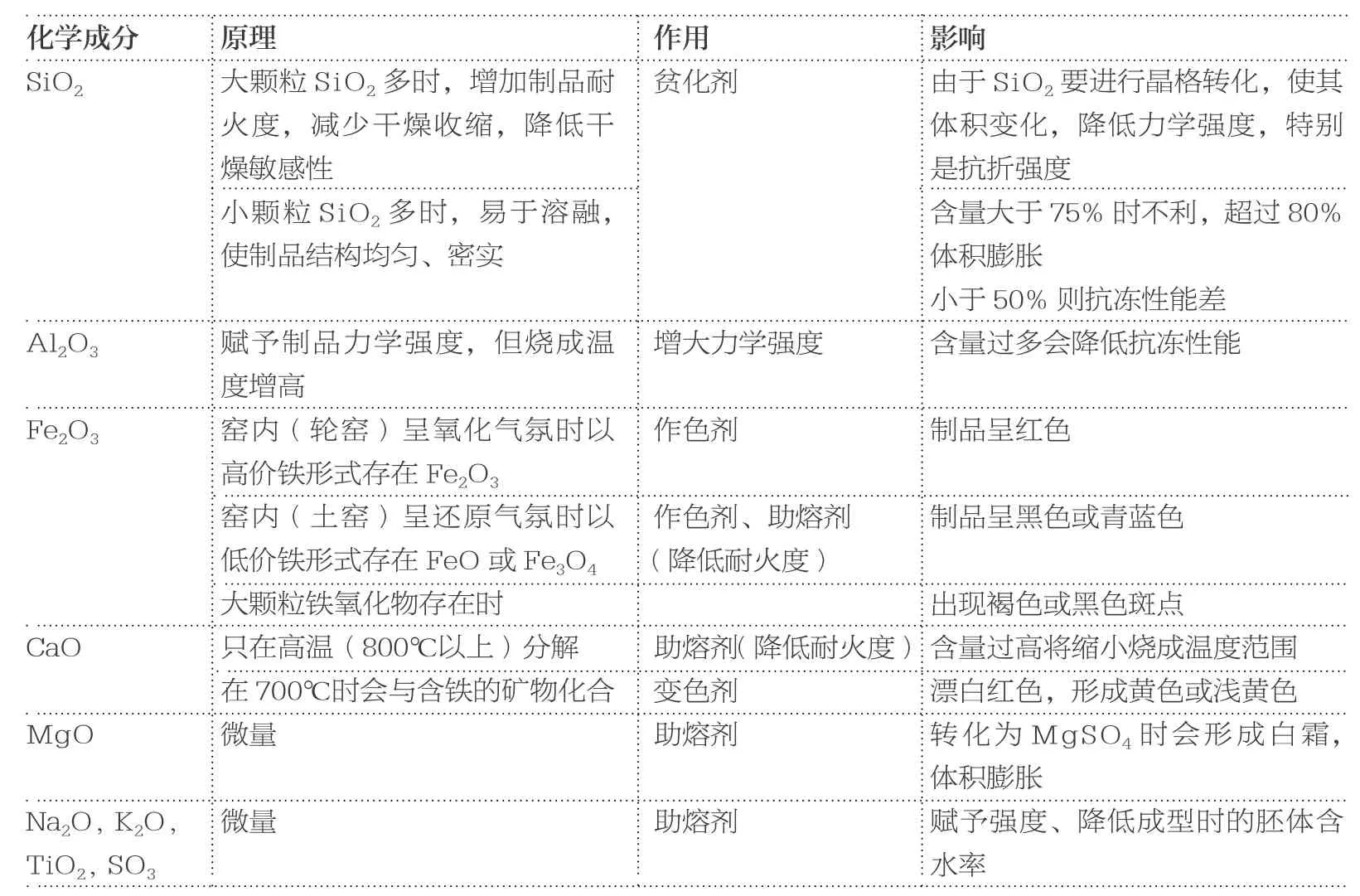

化学成分SiO2Al2O3Fe2O3CaO MgO Na2O, K2O,TiO2, SO3原理大颗粒SiO2多时,增加制品耐火度,减少干燥收缩,降低干燥敏感性小颗粒SiO2多时,易于溶融,使制品结构均匀、密实赋予制品力学强度,但烧成温度增高窑内(轮窑)呈氧化气氛时以高价铁形式存在Fe2O3窑内(土窑)呈还原气氛时以低价铁形式存在FeO或Fe3O4大颗粒铁氧化物存在时只在高温(800℃以上)分解在700℃时会与含铁的矿物化合微量微量作用贫化剂增大力学强度作色剂作色剂、助熔剂(降低耐火度)助熔剂(降低耐火度)变色剂助熔剂助熔剂影响由于SiO2要进行晶格转化,使其体积变化,降低力学强度,特别是抗折强度含量大于75%时不利,超过80%体积膨胀小于50%则抗冻性能差含量过多会降低抗冻性能制品呈红色制品呈黑色或青蓝色出现褐色或黑色斑点含量过高将缩小烧成温度范围漂白红色,形成黄色或浅黄色转化为MgSO4时会形成白霜,体积膨胀赋予强度、降低成型时的胚体含水率

附录:砖的化学组分[4]

中国大部分地区传统建筑以青砖为主,而闽南泉、漳、厦一带则喜用红砖。与青砖烧制最大的不同,在于红砖没有洇窑这个步骤。通常粘土含有高岭石、蒙脱石、伊利石等含水铝硅酸盐矿物,在1000℃左右的高温焙烧过程中,坯体材料发生一系列复杂的化学和物理焙烧反映,从而导致焙烧产品在孔隙率、结构、密度、尺寸及机械性能上的变化。其中铁和钙的氧化物,在烧结过程中的转变决定了最后的成品呈现为青色、橙色或红色。

注释/Notes

1)在“砖作工艺的文献记述”一节中所引的原文,小括号内为笔者添加的注释,中括号内为原文

注释。

2)关于洇水在砖窑内部形成还原气氛使砖变色的原理,请参见文后附录:砖的化学组分。

/

[1] 傅熹年. 中国科学技术史建筑卷[M]. 北京:科学出版社,2008.

[2] [宋]李戒. 营造法式(重印版). 商务印书馆,1954.[3] [明]宋应星. 天工开物. 商务印书馆,1954.

[4] Michel Kornmann. 烧结砖瓦产品的制造及其产品性能[M]. 湛轩业 译. 北京:中国建材工业出版社,2011.

Several Discussions on Traditional Brick Making

Taking brick as one of the main construction materials of Chinese traditional architecture, the article analyses its structural and tectonic evolvement, which affect the form and typology of architecture, meanwhile constitute itself as part of the building. Secondly, retrospect the historic architecture document on brickmaking and related discipline. Finally verified by several brick kilns, the author reviewed the status of this old work today in a rational way.

brick structure, traditional brick making, brick kiln

北京国文琰文化遗产保护中心

2016-09-05