论大学诗教的模式和意义

2016-10-13张海鸥

张海鸥

(中山大学中文系,广东广州 510275)

论大学诗教的模式和意义

张海鸥

(中山大学中文系,广东广州510275)

自20世纪以来,中华传统诗词写作教育长期被排斥在教育体制之外,近二三十年间,大学诗教渐昌。在大学诗教中,诗人教师具有丰富深远的文化表征意义、具体而微的教育指导作用。大学诗教可通过大学诗词写作课的设置和教学、教材的适用、学生诗社和诗词刊物的动作存续、诗词赛事的举办、短期诗词学校的集中培训等途径进行。大学诗教的目标是:提高诗词文化修养,培养人的诗性思维能力和诗意生存品格,培养高贵的人文精神和高雅的审美情趣。

大学诗教;学者诗家;诗教模式

在中国古代,诗词是教育的重要内容。孔子说“不学诗,无以言”[1]。无论国家考试是否考诗,读诗和写诗都是文人士子必修的科目。然而自20世纪初新文化运动以来,文言文学(格律诗词和文言文)被边缘化,被视为应该摒弃之“旧文学”,长期被排斥在教育体制之外。新中国成立以来,大陆大、中、小学均不开设传统诗词写作课程,唯港台高校一些中文系有之。新中国现当代文学研究长期忽略文言文学研究,各种现、当代文学史基本不表述文言文学的存在。

20世纪80年代以后,传统诗词作者渐多,少数大学的中文系也间或开设格律诗词选修课。

2010年3月,“中华诗教学会”成立,中山大学和韩山师范学院是会长和秘书长所在单位。自此,一批教授诗人有志于振兴传统诗教者,互相呼应,分别在各自大学增设诗词写作课,编写教材,指导学生诗社,办诗词刊物,举办诗词创作或吟诵比赛,举办短期诗词学校,高校诗词文化教育出现了新气象,一批批学生因此受益,提高了诗词文化修养,培养了高贵的人文精神和高雅的审美情趣,学会了诗词写作,其中许多人已经能在大学或中学担任诗词写作课、诗词吟诵课的教师。

本文对近十余年高校传统诗词教育的种种模式及其意义试作评论或探讨,实践案例较充分,主要取自中山大学、韩山师范学院及中华诗教学会的诗教实践。

一、学者诗家的精神操守与审美示范意义

民国时期大学文科教师多通诗词,读诗写诗是其“童子功”,是文士的标志。其后,大学教师能写诗词的日益少了。目前大陆高校中文系缺少能教诗词写作的教师,这与学科细分、科研评价体制等多种因素有关,喜欢诗词、写作诗词完全成了个人爱好,既与教学无关,亦与科研成果统计无关。在这种局面中,诗词教授的存在就更加具有多重象征意蕴。

在人类教育和文化史上,领袖或旗帜人物的影响是不可估量的,比如宋代的范仲淹、欧阳修、苏轼。在当代教育中,这样追步前贤影响教育风气者依然有之,比如目前年愈九秩的叶嘉莹教授,一生教授古典诗词、写作格律诗词。她认为“诗词能使生活更美好”,她说“自己要做的,是打开一扇门,把不懂诗的人接引到里面来”。她认为诗是“兴发感动”的力量,诗词教育是一种关乎生命的自我救赎,“诗,让我们的心灵不死!”她坚持中国传统的诗教理念,认同“正得失,动天地,感鬼神,莫过于诗”、“使穷贱易安,幽居靡闷,莫尚于诗矣”。总之,她认为“诗可以让人内心平静”[2]。

在华中科技大学,杨叔子院士也是这样一个现象级的范例。杨曾任校长,无论任内任外,他都重视文化素质教育,曾就此话题在全国高校演讲二百多次,著有《中国大学人文启思录》。杨也偏爱诗词,在他支持和指导下,该校诗词教育颇有成就,有教师授课并指导学生诗社,还要承办2016年中华大学生研究生诗词大赛,但因杨院士身体欠安,只好暂缓承办。这正说明有影响力的教授诗家对一校诗词文化的意义。

中山大学陈永正教授说:“诗是我的宗教。”陈在诗词界、学术界、书法界声誉清高,多年来又萦怀诗教,随时指导后学,多次为学生诗社义务讲座,奔波于广州、珠海各校区间,十多年前与香港中文大学黄坤尧教授倡议办“穗港澳大学生诗词大赛”,动员了中山大学多位教授共襄此举,这项赛事后来扩大为“中华大学生研究生诗词大赛”,至今已成功举办八届,成为高教和诗词界一个声誉清高、品质高端的诗教品牌。

中华诗教学会的同仁都是学者型诗人,有同样的情怀,都在本校为本科生、研究生讲授诗词写作课,指导学生诗词社团,与学生切磋诗艺。目前大陆高校开设诗词写作课程的约有三十余所大学四五十位教授诗家。

上述学者诗人对诗词的爱好和传续,表征着具有三千多年历史的中华诗词文化存续有道,后继有人。尽管科学技术突飞猛进,人类文明日新月异,但一个民族的优秀历史文化绝不会因新而废旧,中华传统诗词永远都是这个民族中许多智者文士的热爱和皈依,因为诗词标志着一个民族的诗性、智性、审美品性。诗词文化如同绵绵江河,或有支流汇入分出,或有大坝横截,或有短暂枯涸,但不会断绝。

华人物理学家张首晟教授在斯坦福大学迎新晚会上的致辞《自由的空气在飘扬》中有一段话可以佐证人类对诗性的追求:

在美国独立战争最艰难的时刻,美国总统John Adams曾给夫人写信说:“我必须学习政治与战争,为了使我的儿子能学习数学与科学,为了他的儿子能学习艺术与文化。”……回顾历史,科学与文化的蓬勃发展,往往是紧跟着经济的飞速成长而产生的。Adams的第二句话重要,第三句话也重要,科学技术的发展,创造了物质文明,有时也带来了精神的空虚,有了艺术与文化,我们的生活才丰富多彩。[3]

人类对诗性的需要和追求,正是教授诗家存在的深长意味。不过,同是诗人,他们与当下诗词界的关系、与当下教育体制的关系却有点微妙。由于日常教学和科研任务繁重,他们缺少料理诗坛(俗称诗词江湖)的时间和心情,甚至舍不得多拿点时间用于诗词创作,因而作品数量较少,有些诗词天分和水平不低的教授连本个人的诗词集都没出版过。这在客观上使他们与诗坛有些疏离,较少参与一些游历采风雅集研讨参赛评奖之类的活动,与热闹的“诗坛”缺乏互动,因而也互乏了解。他们是“余事作诗人”,多数都是“坛”外诗人,因而创作心态比较休闲,比较沉潜。另一方面,他们更有兴趣在大学里传续诗词风雅,或开坛授课,或指导学生诗词社团,或与爱好诗词的学生们沉潜玩味诗词艺术。他们的诗词教育活动通常是审美的、娱乐的。诗词界难免的浮躁和庸俗,在他们这里相对少些。他们不以诗词为业,却以诗教为高尚,以诗歌为美丽。他们写作诗词更偏于渊深雅致。这种态度当然会影响学生,使学生们在诗词学习和创作中,更重视兴趣和艺术,更崇尚文化蕴含,更倾向风格渊雅。这无疑是诗词发育的正道。

中华诗词不仅是某种诗歌文体,更是民族文化之精粹。经历了一百多年的文化图新,国人越来越明白传统国学废弃不得,若无国学存续,国之文脉何在?民族之文化特质何存?因此,传统诗词的教育和延续,就具有文化持守的意义。而上述诗教同仁们所共同忖度和表达的诗歌与人的关系,都缘于诗歌对民族文化的存传作用,对人类心灵的净化作用,对生活、生存、生命境界的审美升华作用。

如此看来,中国教育在历经种种曲折之后,仍有一批热爱传统诗词并甘愿致力于传统诗教的教授诗家,实在是文化之幸事,难能可贵!这对于国学之延续,对于传统诗词文化之延续,对于丰富高等教育之内涵,对于培养一代代学子理解和掌握格律诗词文体,对于培育本民族的文化自信和诗性美感,意义重大。

二、大学诗教的途径和问题

(一)教材

传统诗词写作有具体的格律规范,进而讲究艺术境界,初学者是需要教材的。民国时期诗词教材很多,有诗词合讲的,有分别讲诗或词的。诗法类文献大约有二十余种,如张廷华、吴玉撰《学诗初步》、陈栩《作诗法》、谢无量《诗学指南》等。词法类教材更多,约有数十种,如顾佛影《填词百法》、傅汝楫《最浅学词法》和刘坡公《学词百法》等①据《民国时期总书目(1911-1949)文学理论·世界文学·中国文学》,北京图书馆编,书目文献出版社1992年11月版。。新中国许多年间,诗词格律入门教材中影响最大的是王力《诗词格律》。然而此书编写年代比较特殊,选例局限较大,词体部分基本未及。学词专书中影响最大的有龙榆生《唐宋词格律》等。

为适应目前大学诗词课程教学需要,中华诗教学会联络14所大学21位同仁分工撰写,张海鸥主编,2011年由中山大学出版社出版了《诗词写作教程》。此教材将“旧体诗词”改称“格律诗词”,以便与形式完全自由的“新诗”对称。教材力求深入浅出、简明扼要、避免重复。选例既注重名家名作,也注意新颖。比如许多诗词教材喜欢讲的“八病”,实乃沈约时期的理念,唐宋时期格律定型后,粘对、拗救、对仗等规律清晰明确,失粘、失对、三平尾、犯孤平等禁律明确,就不必再讲解“八病”的概念了。本着格律从宽的原则,在不违背基本原理的前提下,对一些过于琐细而且并无定论的“规矩”有意回避。比如“和韵”“步韵”“用韵”“依韵”“次韵”的概念,有的教材区分很细,而在实际创作中,多数诗人并未如此细分,因而细分的说法就显得过于死板琐细,甚至可能是故弄玄虚,因而此教材不取。教材多数部分既有新意又平实稳健,出于编写者长期积累的心得体会,并非转抄拼凑,因而声誉颇佳。

辅助教材也要配得上,配得好。比如《今风雅——大学生诗词创作大赛获奖作品集》,收录了近十年间中华诗教学会同仁主持的十八次赛事的获奖作品,以及教授诗家的点评文章。[4]这些作品当然无法与前代名家诗词相比,但学生们读起来却感到离自己最近,最亲切,最容易心领神会,并且增强自己学习的信心。又比如诗词写作案例分析之类的辅助教材,最有利于学习者揣摩体会。当代著名诗词家熊东遨曾编写《诗词医案》,就属此类,适合用作辅助教材。设想若有一本《当代著名诗词家自解写作案例》,应该也是很有实用价值的。

(二)选修课或必修课

这是诗词教育的最主要方式,它需要教育体制认可,需要有教师开课。中山大学和韩山师范学院是目前高校拥有诗词教学资源较多的学校。曾有人撰文称之为当代中国难得的“诗者的校园”[5]。

然而事实上,并不是每位有能力者都愿意开课,因为诗词写作课程是边缘性选修课,在诗词教学上用力,会大大影响一位教师撰写和发表科研论文。

就学生面言,诗词写作课程对开发其诗词潜质、培养诗词创作的兴趣和能力,无疑是至关重要的。课程开设得早或晚、必修还是选修、专业选修还是公共选修,效果都大不相同。笔者在多年诗词教学实践中体会到,在大学里,诗词课程早开比晚开好,必修比选修好,专选比公选好。大学生诗性的培养开发确实存在着微妙的年龄差和明显的专业差。教育者应该如何把握大学生的“诗词可塑期”呢?法国历史人类学家菲力浦·阿利埃斯在其《儿童的世纪·序言》中谈到阻隔与教育对儿童成长的重要性[6]。20世纪以来,我国教育体系对传统诗词与青少年的阻隔过多,早该加大“补课力度”了。

大学诗词教学实际上可分三级目标:一是熟练掌握诗词格律常识,能写出符合规范的格律诗词;二是写得好,形成兴趣爱好和习惯;三是培养学习者的诗性、审美能力、审美品性,培养高贵的文化精神和高雅的审美趣味。美国著名心理学家戴维·迈尔斯谈到学习对人类的作用时说:

(人)出生时并没有带着规划人生的基因蓝图。我们的大多数行为是从经验中学到的……实际上,自然赋予我们的最大恩惠也许就是我们的适应性——我们学习新行为的能力……我们能够教会个体所能学会的一切。[7]

这当然不是什么高深玄妙之学,但无疑是普世之真理。就诗词教育、诗性文化教育而言,大学已经晚了,从中小学就应该有这种教育。所以大学中文系应从大一就开设诗词写作课,全校通识教育也应该补这个课。

诗词写作教学应以实例分析为主。教材既定,学生可以自学为主,老师提示重点和关键即可。在有限的课堂上,老师应该多讲写作案例,而且主要不是以古人名作为例,而是以离学生距离最近的作品为例。因此,讲评学生自己的习作是每课必须的内容,可以利用互联网,老师、助教、学生们互相点评讨论,课堂上老师再一一分析。事实上,学生对此最为重视,这是学生最直接得益的环节。案例分析还要注意“法其高”,举前代、当代优秀作品为例,举学生诗词赛事获奖作品尤其适合,学生们会觉得距离近,可借鉴性强。比如笔者的诗词写作课程有一个可利用的优势:几位助教都曾在诗词大赛中获过奖。笔者就让他们每人上台讲一次,以自己获奖作品为例,讲写作缘起、选题选体、草稿、修改稿、定稿、思考和修改过程,一一如实道来。助教的课件做得好,别开生面。老师也现场配合,帮助其分析、点评。实际效果很好,学生们听得津津有味。这样的教学与单纯的老师讲学生听不太一样,有点像牛津、剑桥、耶鲁、哈佛等大学里的咖啡课、草坪课[8],学生觉得亲切自然,讨论方便。

就入门以后的更高境界而言,诗词之学实无涯涘,诗词写作法无定法。因此诗词写作课必然是因教师而异的,在基本常识一致的前提下,应该是个性化、形式多样的。比如贵州大学中文系一直开设《汉语诗法与诗律》课程,先后有著名诗人袁本良教授、王晓卫教授主讲,两位教授荣休之后,现在由赵勇刚副教授主讲,中文系学生选修热情很高,选修比例占中文系总人数的百分之九十五以上。今年又面向全校大一新生开设《诗词创作入门》。

(三)诗词社团

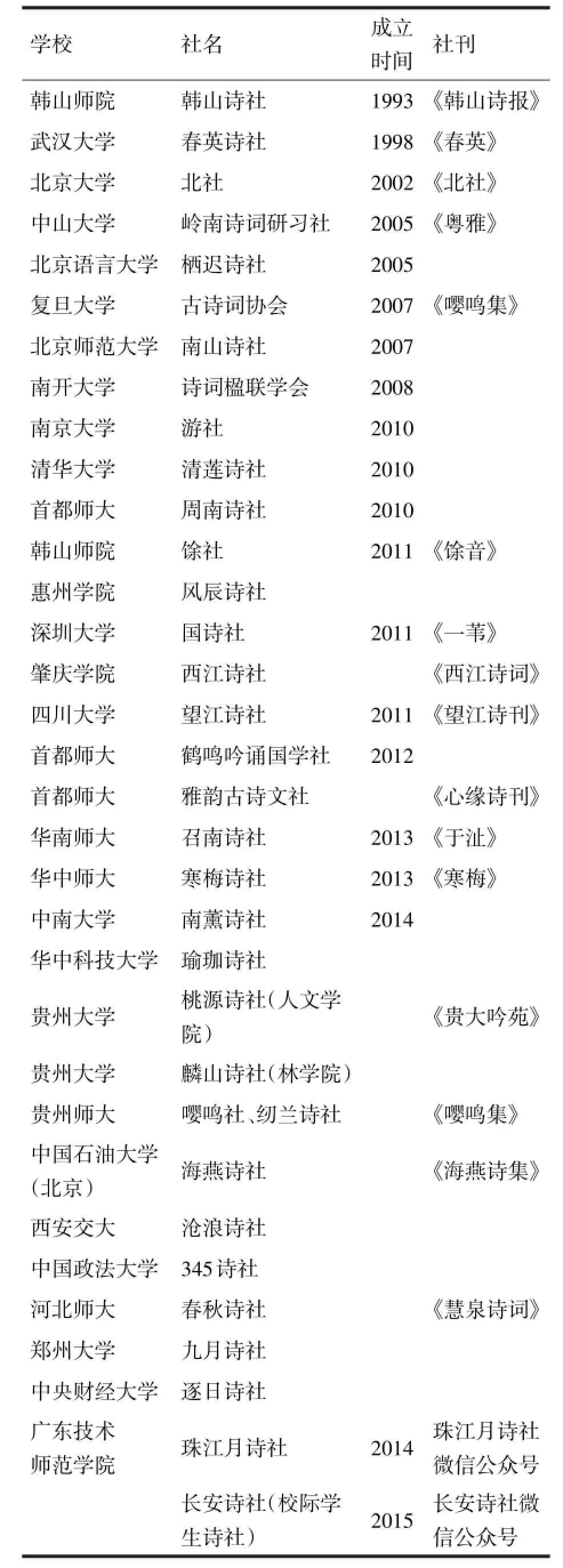

目前中国大陆高校学生诗词社团日益增多,笔者目前已了解到部分诗词社团,按成立时间先后排序,列表如表1。

这些诗社,有十年社龄的四家,其余社龄一至八年不等,多数是学生社团,有二三家是师生共同参与的社团,有几家还兼顾自由诗,有稳定社刊的很少,长期稳定坚持活动的也不多。长安诗社是多校学生参与的校际社团,发起社团为:中山大学岭南诗词研习社、北京大学北社、武汉大学春英诗社、复旦大学古诗词协会等,成立于2015年1月,目前工作主要是组织微信公众号的推送,日后将可能编印刊物,尚在筹划中。长安诗社微信公众号,截至目前共推送227期,已推送专辑作者130余人。

总体看来,高校学生诗词社团呈缓慢增加趋势,其规模、品质、稳定性、效能各不相同,这些区别取决于许多因素。

一是校园文化传统。这是个隐性的历时性环境因素,对学生诗社的作用或许不太直接,但历史意蕴的影响潜移默化。比如北京大学,其诗词文化传统悠长而且优良,教师中不乏诗词家,学生的诗性素质当然也是比较优秀的。北社已有多年历史,成员或多或少,不断涌现诗词新秀。武汉大学的春英诗社、四川大学的望江诗社,都得益于校园诗词文化传统之滋养。贵州大学有教师诗词学会,有学生诗词社团两个——人文学院的桃源诗社、林业学院的麟山诗社,《贵州大学报》有诗词副刊《贵大吟苑》,每年四期,每期都刊登一些格律诗词作品。中华诗词学会2015年授予贵州大学“诗教先进单位”称号。

二是教师指导。这是最直接、最具显在决定性和时效性的核心因素,因为格律诗词是比较特殊的艺术,没有前辈诗家指导是很难提高的。比如中山大学岭南诗词研习社是目前高校学生诗词社团中最得教师支持指导的诗社,目前拥有十几位教授诗人的导师群,此外还聘请了校外一些著名诗人担任诗社指导老师。韩山师范学院的馀社也十分得益于赵松元、陈伟等老师的悉心指导,因而在诗词界获得很多好评。

表1 目前中国大陆高校学生诗词社团

老师们不仅开课、讲座、日常指导,还可以为诗词社申请一些立项资助,为学生诗词活动和诗词赛事筹集资金支持。比如中山大学吴承学教授团队就曾申请到美国岭南基金会立项资助“中国文学的传承与实践”项目(2006~2008),为诗词社开展活动和举办赛事提供了重要支持。自2013年起,中山大学教务处每年立项资助由诗词社举办的“蒹葭杯诗词邀请赛”。韩山师范学院的导师们也常常从学校及社会各界筹得资金支持学生诗社活动、举办多项诗词赛事。

学生是流动的,学校是稳定的,若没有一位或一批热爱诗词、热心诗教的教师,光凭学生中时不时出现几个诗词爱好者,任何学校的诗词教育和诗词文化都难成规模。清华大学梅贻琦校长说:“大学者,非大楼之谓也,大师之谓也。”这句名言特别适用于大学诗词教育。有了一位或一批资质优良的诗词教师,学生诗词社团才能获得应有的支持,才能不断发现和培养诗才,形成不断延续的诗词文化传统。

目前高校教师诗词人才短缺,但已呈渐增趋势。而另一个令人担忧的问题是师资的水平和品质。比如有一间大学有几位爱好诗词的老师,或开课或用各种方式指导学生,但老师观念僵化、诗才平庸,有些学生的诗才诗趣便被引入偏途,作品虽中规中矩,却缺乏诗性。

学生是流动的,每一届诗社成员都是重新探索一种学习模式,所以教师对诗社的指导就有传统延续的意义,定期的社课、不定期的雅集,诗词社刊的延续、诗词赛事的举办,都离不开老师们继往开来的指导。

(四)学生诗词赛事

目前诗词赛事很多,水平、质量差别较大。决定赛事质量和影响力的因素比较复杂。从主办的角度看,可分为官方、半官方、高校、民间几类。从赛事覆盖范围看(参赛条件限制),主要分无局限和有局限两大类。从比赛体裁看,通常有格律诗词和自由诗歌之别,但也偶有二者兼顾的。从比赛内容看,不同赛事各有所求。从评审机制看,全程匿名评审渐成共识,但评委之构成受到比较复杂因素的影响,而评委的公信力关系到赛事的质量、水平、导向,最终会影响赛事的存续与否。以下选择目前影响较大的四类赛事比较探讨。

“2014环球华人中国梦·深圳杯诗词大赛”由深圳市政府主办,多方襄助,主题是实现伟大中国梦,践行深圳文化立市、文化强市战略,弘扬祖国优秀传统文化。政府主办当然很强势,奖金较多也颇具吸引力,但官办赛事必然讲究政治倾向,强调“主旋律”,而政治与诗词的关系向来微妙,赛事的艺术品质会受到什么样的影响,诗词界和官方的评介往往不尽相同。赛事主办方不公布评委构成,必然影响赛事的公信度。从获奖作品看,“正能量”满满,艺术水平一般。获奖作者多是各地诗词学会或协会负责人,这令人怀疑“匿名评审”的严格程度,获奖作品青一色都是“颂歌”。

“诗词中国”传统诗词创作大赛首创于2012年,第二届于2014至2015年举办,参与单位:中国出版集团、中央电视台、光明日报社、中华书局、中国移动通信集团、中华诗词研究院、中华诗词学会。这是目前规模最大、参赛人数最多的传统诗词赛事,参办单位多为官方机构,“官网”概念耐人寻味,赛事“导向”颇讲究,从获奖作品看,既注重艺术,也注重民生,有明确的“大众化”倾向、政治倾向。奖项设置复杂繁琐,有偏离诗词、侧重传播的倾向。获奖作品太多,难免芜杂。评委之选特别注重社会地位,这会削弱赛事的艺术公信度。

有韩山师范学院参与的国诗大赛于2013、2014、2015年连续办了三届,是非官方举办的全民性诗词赛事,追求“纯粹诗词艺术”,淡化政治导向,形式“复古”,强调评审者的诗词权威性,主办方想办成“中国最好的诗词赛事”,赛程充分利用网络,赛程公开,程序公正。“主考官在‘进士'中亲点鼎甲三名”的方式很特别,是对“诗词名家”的考验,然而主考官的选择机制似多疑问。

由中华诗教学会主持的“中华大学生研究生诗词大赛”在过去十年间已历八届,全程匿名评审,参赛者限高校在校学生,分大学生、研究生两级,每级分诗组、词组。因为已历多届,事实上形成了学生中“高手较量”的格局。奖金额度有一定吸引力,但最有吸引力的是赛事的清高声誉,得奖者是诗词未来的“潜力股”,其获奖对学业、就业都很给力。十年如一日匿名评审,杜绝徇私舞弊,评委高度负责,每次评奖之后,还对获奖作品进行评点,学生们对评委评点非常关注。十年赛事的获奖作品和评点文章已编为《今风雅——中华大学生研究生诗词大赛获奖作品集》,由中山大学出版社2014年出版。这项赛事在高校和诗词界很受好评,成为高校诗教的一个优质高端文化品牌。与“国诗大赛”相比,参赛者更单纯,奖项和评审程序更简明,艺术品质更纯粹,导向更注重文化艺术。2014年赛事由韩山师范学院承办。

综合上述四类赛事可知,影响赛事品质和生命力,进而影响诗词文化发育的主要因素有如下数端:一是主持方的资质、声望、观念、合作模式,二是奖金吸引力,三是评委公信力,四是评审机制的科学性、合理性、公正性,五是比赛规则设计,六是宣传力度,七是赛后评点。

(五)暑期研究生诗词学校

中山大学中文系于2009年7月、2014年8月两次承办“广东省传统诗词研究与传承研究生暑期学校”,经费由政府立项划拨,学员食、宿、学费全包。面向全国高校招生,多为硕、博研究生、博士后和青年教师,少数本科生,都是已经会写诗词的。聘请两岸四地高校著名教授诗家授业,课程之外,还有诗词吟唱会、外出采风等活动。学员们感觉天天都是享用学术和诗词盛宴,收获满满,感激之情难以尽言,他们戏称为“诗词黄埔”。

这两期诗词学校培训了一些青年诗才和教师,其影响之深远,现在只是初露端倪,比如中央电视台、河北电视台搞“中国诗词大会”、“中华好声音”等诗词节目,脱颖而出者往往有在中山大学“暑期诗词学校”学习的经历。目前校际学生诗社——长安诗社的出现,也与此相关,长安诗社几位“中坚”结缘的契机就在中山大学“暑期诗词学校”。这几年高校和诗词界时有呼声,希望中山大学经常举办这样短期培训式的诗词学校。国内其它名校也陆续出现了类似的诗教模式,比如复旦大学、南京大学等。

诗词写作虽然更需要天赋和修炼,但这种短期集中培训的方式,似乎特别高效。从“诗可以群”的意义上说,青年诗人们真的很需要这样直接交流的平台。

以上所述,肯定不是大学诗教的全部模式,也不全是成功经验。由于历史的原因,目前中国大陆高校的诗词教育和诗词文化只能说是初步发育,多数高校缺少诗词师资,多数中文系连诗词选修课都开不出。所以培养师资和增益课程是当务之急。比如韩山师范学院,近十几年间采取多种措施开展诗词教育,建设成一个诗词教师团队,将诗词写作列为必修课,办诗词创研中心,办《诗词学》期刊,遍请名家来校讲座或兼职,支持学生诗社,举办或承办多种诗词赛事,韩山韩水间千年文脉在这所百年校园得到很好的延续和弘扬,一届届学生大受其惠,屡屡在各种高端诗词赛事中斩获大奖。据笔者所知,目前中华高校的传统诗词教育,韩山师范学院是搞得最好的学校之一。

然而像北京大学、中山大学、武汉大学、四川大学、韩山师范学院、贵州大学、贵州师范大学这样酝酿诗词文化的学校还不多,在这样的局面中,中华诗教学会的同仁在努力开课、指导学生诗词社团、主持赛事的同时,愿意强调和追求更高远的诗教目标:大学诗教的目标不只是教学生懂诗词、会写诗词,还要培养人的诗性思维能力和诗意生存品格,培养高贵的文化精神和高雅的审美趣味。

[1]论语·季氏[M]//十三经注疏(下册).北京:中华书局,1980:2522.

[2]“诗,让我们心灵不死!”——中国古典文学专家叶嘉莹的诗词教育观[EB/OL].(2014-10-29)[2016-03-20]. http://news.gmw.cn/2014-10/21/content_13595043.htm.

[3]自由的空气在飘扬——张首晟教授斯坦福迎新晚会致辞[EB/OL].(2015-11-07)[2016-03-20].http://www.hlwzs.cn/ng/201511/1511news29393.html.

[4]张海鸥.今风雅——大学生诗词创作大赛获奖作品集(2006-2014)[G].广州:中山大学出版社,2014.

[5]张惠琳.那一脉诗魂,在这里赓续[N].中山大学校报,2012-12-31.

[6]菲力浦·阿利埃斯.儿童的世纪·序言[M].沈坚,朱晓罕,译.北京:北京大学出版社,2013:2-19.

[7]戴维·迈尔斯.心理学[M].黄希庭,译.北京:人民邮电出版社,2006:281.

[8]吴勇.牛津感语[M].广州:暨南大学出版社,2004:1.

On the Modes of Poetry Teaching in University and Its Significance

ZHANG Hai-ou

(Department of Chinese,Sun Yat-sen University,Guangzhou,Guangdong,510275)

Since the 20th Century,teaching of Chinese traditional poetry composition has been neglected in the educational system.Not until the last two or three decades has it become popular.This paper proposes that in poetry teaching at university level,the poet teacher has a rich profound representation value and concrete subtle guiding effect.Poetry teaching can be conducted by means of poetry composition course setting,teaching material application,the existence of student poetry society and publications,the holding of poetry contests,and short-term intensive training classes.Its objective is to promote cultural cultivation,to train the poetic thinking ability and poetic survival character,to foster noble humanistic spirit and elegant aesthetic value.

poetry teaching in university;scholarly poet;modes of poetry teaching

G642

A

1007-6883(2016)04-0092-07

责任编辑黄部兵

2016-03-30

张海鸥(1954-),男,河北围场人,中山大学中文系教授、博士生导师,博士,中华诗教学会会长。