我国文物保护立法模式研究

2016-09-28梁岩妍

柴 荣,梁岩妍

(1.北京师范大学 法学院,北京 海淀 100875;2.河北师范大学 法政学院, 河北 石家庄 050024)

我国文物保护立法模式研究

柴荣1,梁岩妍2

(1.北京师范大学 法学院,北京 海淀100875;2.河北师范大学 法政学院, 河北 石家庄050024)

世界各国存在三种文物保护立法模式,即分别立法式、综合立法式、统一立法式。综合立法模式较为适合我国现阶段的文物保护立法。我国文物保护立法选择综合立法式有其必要性和可行性。我国应先制定具有基本法性质的《文物保护法》,再从不同的文物要素或者文物保护具体措施的视角出发制定单行法。国务院法制办于2015年12月28日就新的《中华人民共和国文物保护法修订草案(送审稿)》公开征求意见,新的《文物保护法》的出台指日可待,这对克服我国现有文物保护立法模式的不足,具有重要意义。

文物;立法模式;基本法;单行法

文物保护事业是一个综合性事业,需要立法学、建筑学、文物学、人类学、城市规划学、管理学等多学科共同参与。其中,立法学对于文物保护的意义最为重大。文化遗产,尤其是物质文化遗产,是民族文化的现实承载体,同时也是经济社会发展的重要资源,因其涉及多方利益主体、多元利益交叉而被广泛关注。科学的文物保护立法模式是实现民族文化传承和多元利益平衡的重要保证。文物保护问题已是全球范围广为关注的热点问题,许多国家政府或国际组织都制定了相关的法律法规或国际公约,以求对文化遗产进行合理利用和保护。

自我国《文物保护法》于1982年制定实施以来,我国文物保护立法取得了令人瞩目的巨大成就,但我们在实践中遇到了一些问题,如在城市建设和旅游开发中出现了很多违法现象,我国的不可移动文物在以平均每年约2000处的速度消失[1],我国构建完善的文物保护法律体系势在必行。2015年4月《文物保护法》(2015年修订版)出台后,国务院法制办又于2015年12月28日就新的《中华人民共和国文物保护法修订草案(送审稿)》公开征求意见。新的《文物保护法》的颁布为时不远。新法出台,必定会对整个文化遗产法律模式的整体构建产生影响。

我国学界对立法模式的概念界说莫衷一是、众说纷纭。大体上,我们可以将立法模式归入立法技术的范畴。任何一部好的文学作品的写就必然包括构思和表述两个阶段,而法的起草同样如此,立法模式就相当于立法体例设计[2](P288)。我国现行的文物保护立法模式是否合理,如果不合理,我们应当如何选择适合我国国情的文物保护立法模式,这些都是值得我们深思的问题。

一、域外文物保护立法模式的现状与评析

总览世界各主要国家的文物保护立法现状,文物保护“立法模式”主要包括三种:即分别立法模式、综合立法模式和统一立法模式。

分别立法模式,是指从单个文物要素或者从文物保护某一具体措施的角度出发进行专门立法。在该立法模式下,各单行法适用范围各异,但是法律效力相同。除各类单行法外,没有规定多个文物要素或人文资源保护的综合性文物保护立法,也没有协调各单行法之间关系的法律存在[3-4]。从文化遗产法历史发展历程来看,在文化遗产立法初期,各国一般采用分别立法模式,且将保护重点集中在历史建筑这类不可移动文物的保护上。如法国于1840年颁布《历史性建筑法案》、1887年颁布《历史纪念物保护法》、1913年颁布《历史古迹法》、1962年颁布《历史街区保护法》等[5];美国于1906年颁布《古迹保护法》、1935年颁布《历史遗迹法》、1976年颁布《民俗保护法案》、1979年颁布《考古资源保护法》[6]。由于不同单行法之间存在历史更替、重叠和冲突现象,采用分别立法模式会导致国家机关对文化遗产各要素之间的关系注意不够,从而为法律实施带来困难,很多国家意识到这一立法模式的缺陷。时至今日,在文物保护立法方面,很多国家转向了另外两种立法模式,譬如法国转为了统一立法模式。英国、美国等少数几个有判例法传统的国家尚未变革立法模式,仍然坚持分别立法模式,主要针对古迹、登录建筑*登录建筑(Listed Building),指以登记、注册的方式进行保护的建筑。英国、日本、美国、中国等国均实行重要建筑遗产登录保护制度(Listed Building Conservation System)、保护区、民间文艺、民俗及历史古城等不同层次保护的对象,进行分别立法,并对保护办法、机构与团体、地方政府职能与资金政策等给予较为细致的规定。

综合立法模式,即基本法与单行法相结合的立法模式。主要表现为:先将各单行法中共通的原则、制度加以归纳,制定一部超越各单行法的文物保护基本法作为文物立法的统率,随后在单行法中制定具体的文物保护实施细则。这种模式有其特有的优势:既可以克服单行立法模式体系化的不足,又可以避免法典模式的僵硬[7]。日本、韩国、我国台湾地区都采用这一立法模式。如日本于1950年制定基本法《文化财保护法》,在此基本法的基础上,日本文化厅长将一部分立法权限委任给都、道、府、县教育委员会,由这些机构制定一些重要文化遗产保护的细致性规定[8]。我国台湾地区以《文化资产法》为基本法,再制定《地方制度法》《土地法》《都市计划法》《区域计划法》《都市更新条例》《建筑法》等单行法和《台北市市定古迹及纪念性建筑物制定作业要点》《台北市古迹管理维护要点》《新竹市市定古迹评鉴审议作业要点》等地方性法规等作为具体的实施法[9](P98)。总之,日本和台湾地区制定的文物保护基本法规定了原则性问题,在单行法中规定了细致性问题。

统一立法模式,即文物保护事务的法典化,通过一部统一的法典来调整和规范文物保护事务,这种模式是指将各个文物保护法律规范按照一定逻辑体系编排成前后密切关联,少有重复字眼的完整法典。主要是一些大陆法系国家对该国已经成熟的文物保护法律体系进行整合、改造,制定出文物保护法典。法国、意大利是在文物保护立法领域采用统一立法模式的典型代表,是文化遗产保护经验丰富的国家,同时也是有着深厚法典编纂传统和强烈法典编纂情节的国家。法国于2004年将之前所颁布的100多部关于文物保护的法律编辑在一起,形成了一部综合性文化遗产法典——《法国文化遗产法典》。该法典分为七个部分,内容包括一般规则、档案、图书馆、博物馆、考古、历史古迹与景观和保护区、海外文化遗产等相关规定,分别对不同种类文物的概念、取得、转让、保存、修复与违法行为的处罚等作了明确规定[10](P248)。法国能够构建出一个独立完善的文物保护立法体系,用了两个多世纪的时间,法国国家机关逐渐制定并完善了一系列文化遗产保护法律文书,从保护私人所有和国家公有的历史建筑,到保护周围环境,再到保护某一单独的文化与自然景观,最后到保护整个城市空间,我们足以领略到法国的统一立法所保护的客体范围之大[11](P92)。意大利于2004年制定了《文化与景观遗产法典》,该法典集总则、文化财产、景观财产和处罚措施为一体,几乎涵盖了文化遗产的所有部分,它吸收借鉴了之前该国所制定的各部文化遗产及自然遗产保护法律,是意大利文化遗产保护法的集大成者。法国、意大利都是在已有的单行法的基础上,进行增加、删除、修改、合并并重新编排章节后,整合为一部调整范围更为广泛的综合性法典,该立法模式最大的优势即便于查询、检索。

二、我国文物保护的立法模式现状

我国文物保护主要采取综合立法与专项立法并存的立法模式。我国文物保护相关的法律规范的效力等级跨越较大,上至效力级别最高的《宪法》,下至其他规范性文件都存在文物保护的身影。内容包括考古发掘、文物保护单位、馆藏文物管理、文物鉴定、文物出境、安全保卫、专业职称、文物商店、财物审计、历史文化名城等方方面面。初步形成一个以宪法为基础、以《文物保护法》为主干,并有相当数量的单行法律规范组成的多级别多层次的文物保护法律体系[12]。

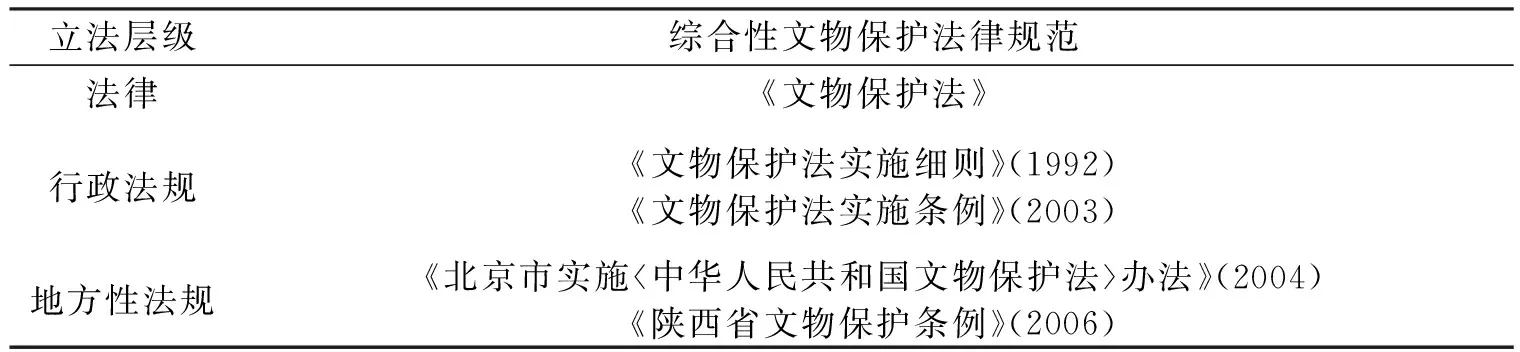

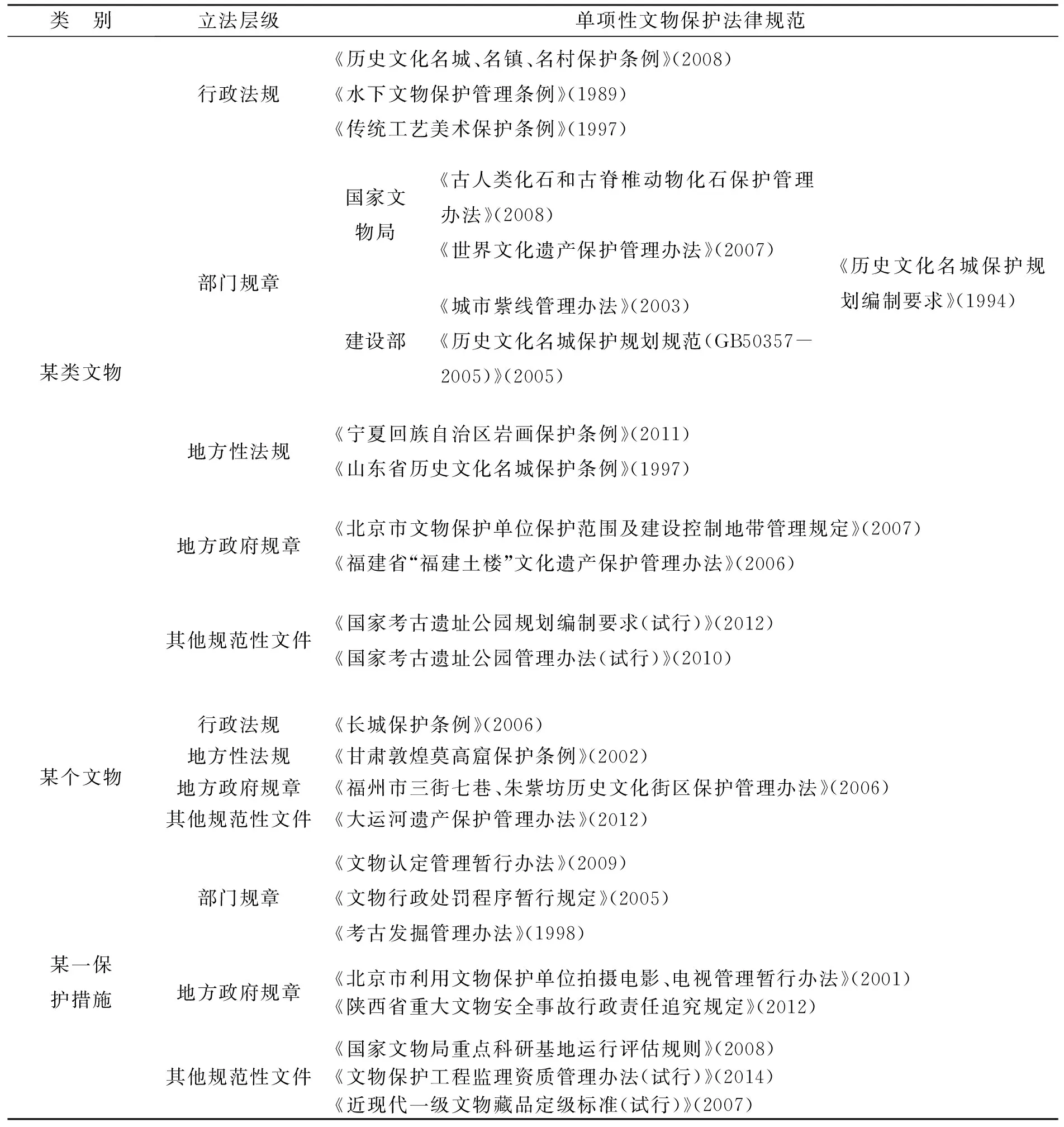

我国适用于文化遗产保护最为重要的综合性法律是《文物保护法》,该法设置了我国文物保护的方针等原则性条款。为了解决不同类别的文物保护事项的操作性问题,各级国家机关又制定了一系列更为细致的综合性法律规范和针对不同文物类别或具体某一保护措施的单项法律规范。综合性法律规范包括国务院制定的《文物保护法实施细则》(1992)和《文物保护法实施条例》(2003),这两项法律规范有两个重要作用:一是填补《文物保护法》的漏洞,将文物保护单位、考古发掘、民间收藏文物、文物出入境、法律责任进行更为细致的系统性规制;二是作为《文物保护法》的“使用说明书”,解释《文物保护法》中的具体条文。单行法的数量庞大,设置较为复杂,包括针对某类文物的单项立法,如国务院制定的《历史文化名城、名镇、名村保护条例》(2008)、《水下文物保护管理条例》(1989)、《传统工艺美术保护条例》(1997),由国家文物局发布的《古人类化石和古脊椎动物化石保护管理办法》(2008)、《世界文化遗产保护管理办法》(2007),建设部发布的《城市紫线管理办法》(2003)、《历史文化名城保护规划规范(GB50357-2005)》(2005),国家文物局与建设部联合发布的《历史文化名城保护规划编制要求》(1994)等;也包括针对具体某一文物的单项立法,如国务院制定的《长城保护条例》(2006)、甘肃省人民代表大会常务委员会通过的《甘肃敦煌莫高窟保护条例》(2002)、福建省福州市人民政府发布的《福州市三街七巷、朱紫坊历史文化街区保护管理办法》(2006)等;还包括针对某一具体保护措施制定的单行法,如国家文物局制定的《文物认定管理暂行办法》(2009)、《文物行政处罚程序暂行规定》(2005)、《考古发掘管理办法》(1998),还有法律效力最低的其他规范性文件,如《大遗址保护专项经费管理办法》(2008)、《文物系统博物馆风险等级和安全防护级别的规定》(2008)等。表1、表2更为直观地反映了我国的立法现状。

表1 我国综合性文物保护法律规范体系

从表1、表2所总结的我国文物保护立法现状能够发现:其一,我国文物立法层级混乱:尤其在中央级别立法层面,一些类别的文物是由行政法规规制,另一些类别的文物由部门规章规制,这恰恰说明了我国的文物立法缺乏一个长远的、科学的立法规划,应急性、随机性较强,不少法律是为了应付某种情况发生而颁布的,缺乏构建法律体系的整体性考虑。其二,文物保护法律规范的名称杂乱:文物保护相关的法律规范的名称有“条例”“规定”“办法”“要求”“标准”等,缺乏法律应有的确定性、稳定性和权威性,且很多实际运用频率较高的规范性文件的制定未遵循正式立法程序,一直处于试行阶段,这类规范性文件,如《近现代一级文物藏品定级标准(试行)》(2007),在文物保护实际工作中起着关键性作用,不利于我国文物保护工作的法制化发展。

表2 我国单项性文物保护法律规范体系

我国文物保护立法模式出现这些问题的原因就在于我国在制定各个不同效力层级的文物保护相关法律规范时,缺乏内在一致的思想基础。这些缺陷可能是由不同立法机关的不同观念与利益考量造成的,或者是由不同部门之间缺乏沟通造成的。不同类别的文化遗产由不同的行政部门所管理,如单独的可移动文物与不可移动文物皆由专门的文物行政部门管理,而不可移动文物聚集而成的历史文化名城、名镇、名村却由城乡规划与建设部门管理,自然保护区中的不可移动文物又由环境保护部门管理……一个政府部门在其职权范围内设定各种具体的审批权力,不仅造成了政出多门的现象,更缺乏对全局的认识和与其他部门的充分沟通,出现了机关之间相互推诿以及文物行政机关怠权等现象。各部门分散立法的一个最重要的后果是文物管理的分散与不协调,《文物保护法》没有能够反映出对文物保护问题的整体联系性的认识,忽视了文物的保护需要一个统一、全面的文物保护思想统领,由此损害了法律的有效性。

文物保护是一个庞大复杂的系统性工程,由我国现行的《文物保护法》及一系列层级杂乱、应急性较强的法律规范对其进行规制难免会出现问题。我国的文物保护法律体系虽面临上述诸多问题,但已初具雏型。我们可以将我国文物保护立法模式与世界上现存的三种立法模式比照,会发现我国的文物保护立法模式与综合立法模式较为相像。能否选择综合立法式作为我国文物保护立法模式呢?

三、我国选择综合立法模式的必要性与可行性

综合立法模式的主要特点是先制定一部基本法,将不同类型的文物保护的原则性问题进行规定,再按照文物类型的不同或保护措施的不同,制定多部文物保护单行法律,而在各子类中也可以细分为不同的类型,再制定更为细致的法律规范。

(一)选择综合立法模式的必要性

学界对“立法必要性”的概念界定可谓众说纷纭、莫衷一是。然而,立法必要性的中心涵义却是明确而又清晰的,学者于兆波指出:“立法的必要性是指立法对象基本稳定,人们对立法对象的认识取向一致。”[13]立法必要性主要包括事物稳定性、客观规律性及人为可规制性、理论研究上的储备性、舆论导向上的一致性。在文物保护立法范畴中,事物的稳定性主要指的是文物对人类自身认知的意义重大,但是全世界范围内文化遗产都面临着自然损耗与人为破坏。从人为的可规制性上看,如果我们选择“基本法—单行法”综合立法模式,能够将我国文物保护立法体系调整得更加科学化、系统化。从学术界的认识与研究上看,很多学者都指出我国现有的文物保护法律体系不够科学、健全,存在诸多立法空白。从舆论导向上看,新闻媒介都在呼吁健全文化遗产保护法律法规。为此,我们可以从文物保护的角度和法律制定的角度来分析选择综合立法模式的必要性。

从文物保护的角度看,施行“基本法—单行法”综合立法模式有其必要性。“文化多样性”*文化多样性是指人类的精神财富与物质财富在不同时间、不同空间并非以单一形式存在,而是呈现出各式各样的形态。文化多样性成为国际社会的广泛共识,联合国教科文组织于21世纪之初通过了两项有关文化多样性保护的重要公约:《文化多样性宣言》《保护和促进文化表现形式多样性公约》,这两项公约明确提出文化多样性对人类社会可持续发展具有极大的促进作用。的提出是我国文化遗产立法的国际背景。自工业革命以来,随着世界一体化趋势增强,无论是文物还是非物质文化遗产都受到了严重威胁,为了留存这一濒危而又重要的历史文化资源,文物日益受到各国政府和国际组织的高度重视。一系列国际公约提出了文物的“原真性”*原真性(authenticity)也被称为“真实性”“本真性”。王云霞教授主编的《文化遗产法教程》将原真性明确定义为:原真性原则即“要求在文化遗产的认定、记录、保存、修缮、传承等各个环节,完整准确地保护文化遗产本身的历史信息和文化价值的真实性,不得随意改动、破坏其历史信息和文化价值。” 国际古迹遗址理事会(International Council on Monuments and Sites简称为ICOMOS)于1964年制定了《关于古迹遗址保护与修复的国际宪章》,该宪章虽然没有明确指明“原真性”这一名词,但是强调“保护与修复古迹的目的旨在把它们既作为历史见证,又作为艺术品予以保护”。“完整性”*完整性保护(integrity),也被称为整体性保护,即对文物自身或者文物及其周围环境进行整体性保护。在国际上,很早就出现了人文环境与自然环境整体保护的理念与法律规定,《保护世界文化与自然遗产公约》是“完整性保护”原则的集中体现,该公约将文化遗产与自然遗产综合保护,并提出了“文化景观”这个文化遗产与自然遗产相融合的新的世界遗产形式。保护原则,这为世界各国文物保护法的制定提供了标准,通过法的制定达到保护文化遗产的目的,成为各国和区域性组织管理中最有效的方式之一。我国是文化古国和大国,在全球保护文化遗产运动中占有重要的地位,因此,重视文物保护法体系的建立,意义深远而重大。

从法律的制定角度看,我国文物保护立法选择综合立法模式有其必要性。我国文物保护法律法规体系还不健全,部分领域存在立法空白。一方面,《文物保护法》还存在缺陷,不能担当文物保护基本法的重任。该法的原则性问题规定较少,且诸如公众参与制度、权利补偿制度、公益诉讼制度这三个极为重要的制度性规定缺位,而对违法处罚标准等细节性问题规定又过多。另一方面,我国文物保护领域中的一系列单行法层级杂乱、效率范围不清晰,且存在立法空白。其一,在我国现行的一系列文物保护单行法中缺少对某种类型文物要素的规定,如针对岩画、壁画保护全国性法律只有《文物保护法》,行政法规、部门规章对岩画、壁画的规定缺位;其二在我国文物保护单行法中缺少对文物保护某一具体措施的详细规定,如我国《文物保护法》已明确规定了资金保障制度,而在单行法中对某文物进行修缮的具体金额、在财政收入中所占比重的规定空缺,非政府组织、企业、社区、公民个人的权利义务分配都未明确规定。如果将《文物保护法》作为基本法,规定文物保护的原则性问题,而按照不同的文物类别或者不同的文物保护实施措施,尽量制定周延、详尽而又具体的单行法,是能够弥补我国立法不足的。此外,我们应当意识到,我国现阶段不能采用文物保护法典模式。虽然法典化具有便于检索、便于法律法规修改和补充、有利于精简法律法规条文、有利于保持法律法规条文的连贯性和稳定性、避免法律条文冲突等优点[13],但是,从国外的立法实践上看,将文化遗产法典化的国家——法国、意大利,都是在文化遗产观念更为科学,文物保护单行法更为完善的基础上,再通过删减、整合等步骤制定出文化遗产法典的。我们知道立法是一个循序渐进的过程,只有在主客观要素均具备的基础上,才能制定一部内容齐全、系统完备的文化遗产保护法典。而我国还未具备成熟的文化遗产保护观念和完备的单行法,所以一步到位实施法典化是不现实的[14](P347-350)。

(二)选择综合立法模式的可行性

“立法的可行性分析是指立法在其适用范围内行得通,在实践中可以使用。”[15](P420)与立法必要性相比,立法的可行性侧重于实践理性范畴的分析。

其一,我国文物保护立法体系较为接近综合立法模式,选择综合立法模式较为方便,立法难度较小。我国自1982年出台了《文物保护法》后,制定了各个层面的文物保护相关单行法律法规或者其他规范性文件,针对文物某一类别的行政法规包括了《历史文化名城、名镇、名村保护条例》《长城保护条例》《风景名胜管理条例》,较低级别的《国家考古遗址公园管理办法》《大遗址保护管理办法》《考古发掘管理办法》等,将几乎所有类别的文物都进行了规制,我国文物保护立法体系已初具雏形,且与综合立法模式相似。我们可以参照世界上其他国家的“基本法—单行法”综合立法模式,并结合我国具体国情,对现行法律体系进行调整。将《文物保护法》的原则性、系统性的特点突出,将缺少的单行法律法规制定出来。通过严格的立法程序,将法律层级较低的其他规范性文件进行法律效力的升级……这些修改的工作都可以在现有的法律体系中进行。

其二,在我国学界中,与立法模式相关的研究成果日益增多,为我国文物保护立法模式的选择提供思路。我国文物保护立法模式相关的文献著作较少,我们可借鉴其他学科领域的研究成果,尤其是环境法学科的研究成果,弥补我国文物保护立法模式研究的不足。由于文物保护法属于行政法、经济法相交叉的法律部门,且与社会公共利益相关,与环境法较为相像;环境法领域众多学者均提出重塑我国环境法律体系的途径是选择综合立法模式,坚持“宪法—环境基本法—环境实施法”的立法模式,并提供了具有操作性的立法体系构建方案[16]。因此,我们可以借鉴环境法领域的研究成果,即在树立保护文物的宪法原则基础上,制定文物保护基本法,随后再制定操作性强的单行法,形成结构清晰、内容完善的文物保护法律体系。

四、设计以综合立法模式为中心的文物保护立法体系

目前,新的《中华人民共和国文物保护法修订草案(送审稿)》正处于公开征求意见阶段。随着未来新《文物保护法》的颁布实施,完善我国文物保护立法体系势在必行。

(一)完善文物保护基本法的初步规划

一国就某一社会问题的解决采取多元化措施时,往往通过制定一个基本法,统一国家的行政目标、基本对策、综合措施。基本法的实质性意义和功能是为了确立一系列的预防性、控制性、管理性以及救济性的法律措施而制定的一个统一的综合性政策目标[17]。我们在制定文物保护基本法时应注意以下两个方面:

其一,坚持文化遗产基本法模式,将文化遗产的保护原则与理念等总括性问题进行立法。文物保护基本法的主要特征在于一般只对文物保护的目的、范围、方针政策、基本原则、重要措施、管理制度、组织机构、法律责任等作出原则性规定,而非具体适用的实施法。我国现行的具有文物保护基本法性质的法律是《文物保护法》,而我国现行《文物保护法》所存在的主要问题就是它在规定综合性目标的同时,还规定了具体的法律措施,出现这一现象的历史原因是,在原《文物保护法》立法之初,文物保护单行法规尚处于空白阶段,因此必须在文物保护基本法中规定具体的实施法内容。其他国家或地区在环境法领域坚持先制定基本法,再制定实施法的立法方式可以为我们所借鉴,针对文物自身的共性,制定出一个调整基本文物保护关系,规定基本文物保护法律原则和法律制度的文物保护基本法。文物保护基本法制定的最大障碍在于:文物保护基本法如何与相关的法律进行协调;文物保护基本法能否制定出充分体现各类文物共性的法律制度;文物保护基本法的制定和实施能否冲破现行文物行政管理体制的阻力。通过前文对“基本法—单行法”综合立法模式实施的必要性和可行性的分析中可以看出,通过文化遗产保护理论和法学理论的深化、不断的立法实践和努力,基本法方案存在的障碍是可以克服的。

其二,在文物保护基本法的制定中,应当突出文物保护的观念与伦理,从而为我国文物保护事业树立明确的价值导向。文物保护伦理是法律制度的起点,是重要的导向问题,对于观念、伦理、习惯,只有制定出来,由实在法认可,才有保障和操作性,从而有利于将文化多样性和文物保护法律法规联系起来,有利于指导文物行政管理事务、文化遗产案件司法推理中的价值选择。诸多文物保护相关国际公约都明确提出了文化多样性、可持续发展、人权保护原则的重要性,这些重要的国际公约同时也要求各国在其国内法的制定中遵循这些人类应当共同遵循的基本原则。反观我国,无论是高层次的《文物保护法》还是低层次的地方政府规章,它们在法定概念、保护理念、法律价值观方面尚未完全同国际公约的要求相契合。我国《宪法》规定“国家尊重和保障人权”,从而为文化多样性、人权保护进入文物保护法律层面奠定了基础,在引导人们进行文化认同的同时,追求传统与现代文化的共存,也有助于物质文明、精神文明的全面可持续发展。因此,我们在文物保护基本法的制定过程中,凸显文化多样性、人权保护等伦理价值,从而为单行法的制定提供价值引导。除此之外,我国制定文化遗产基本法应以公民权利保护为本位,即以近年来新兴的权利概念“文化遗产权”*不同学者对文化遗产权的概念界定有着不同的观点:大部分学者将文化遗产权视作与文化权相近的人权,按照文化遗产的形态不同划分为物质性的文化遗产权利和非物质文化遗产权利,前者是将文化遗产权与物权制度相联系,通常涉及物质文化遗产的占有、使用、收益;后者侧重对权利主体人格权益方面的保障,即以非物质文化遗产和知识产权保护为切入点探讨文化遗产权。有些学者综合论述了两种形态的文化遗产权,如莫纪宏的英文论文“Legal Protection for Rights to Cultural Heritage”(中译名“文化遗产权的法律保护”),王云霞的“论文化遗产权”,邢鸿飞的“文化遗产权的公益透视”,杨凡的“文化遗产保护的宪法基础”;也有主要研究民俗学和知识产权法的学者仅对非物质文化遗产权展开论述,如韩小兵的“非物质文化遗产权——一种超越知识产权的新型民事权利”等。除此之外,亦有学者从生态法范式的视角出发,用生态伦理学的观点证明文化遗产权的正当性,如朱祥贵的“文化遗产保护立法基础理论研究——生态法范式的视角”。为本位,而非以行政机关的保护文化遗产的职权或义务为本位。“法律本位”是关于在法律这一定型化的权利和义务体系中,权利和义务何者为主导地位的问题。以权利为本位概括地表达了“法律是或应当是以权利为本位”的观念。法律本位的选择在立法中尤为重要,其与立法目的的实现密切相关。

(二)完善文物保护单行法的初步规划

在文物保护基本法已规定的原则、制度的基础上,从不同的视角出发,对文物保护各要素进行细致性、实践性的规定。

其一,在单行法设计阶段,应将文物所涉及的方方面面问题尽量全面地囊括到单行法的制定规划中。一方面,我们可以从文物要素视角出发,针对不同文物要素制定单行法。例如,在不可移动文物保护领域,可以按照不可移动文物的子类进行分别立法,在中央立法层面,可以分别制定古文化遗址保护发掘、古墓葬保护发掘、古建筑、石窟寺、城市规划与建设、历史文化街区保护、石刻、壁画保护等较高层次的行政法规。另一方面,我们对保护行为进行分解、细化,针对文物保护的各个流程、措施进行分别立法,如对文物保护相关的公共参与、基金信托、资金使用、文物鉴定、地下文物发掘、违法行为处罚事项等制定行政法规。由于文化遗产保护的科学性和程序性较强,保护措施细碎、复杂,从而需要一些指导性“标准”“指南”和“流程”等作为法律规范的补充,为法律规范的实施者提供专门指导。这些“标准”“指南”“流程”应当由国家文物局统一制定发布。此外,在地方性法律法规制定方面,地方立法机关应当在遵循基本法和其他上位法的前提下,结合本地实际制定各文物保护要素的地方性法规。我们应当意识到:法的运行与作用的发挥不是仅仅依靠一部法律,而是应当依靠配套的一系列不同类别、不同层次、结构合理有序的法律、法规和规章来共同发挥作用的。

其二,单行法的制定应以文物保护基本法为纲要,在基本法的框架下,相应的立法主体应当对文物保护事项进行细节性补充。文物保护基本法是文物保护方面的统帅性和根本性法律,对单行的各文化遗产保护实施法起着指导和统摄作用,这就要求各单行法所确立的法律制度不得与文物保护基本法所确立的法律制度相抵触,通过重新修订各类别的单行法,删除与基本法不相吻合的法律制度的相关规定,填补在基本法中已存在,而在单行法中空缺、或规定不够细致的法律制度的相关规定。如我国《文物保护法》中规定了文物捐赠制度*《文物保护法》第12条规定:“有下列事迹的单位或者个人,由国家给予精神鼓励或者物质奖励:……(三)将个人收藏的重要文物捐献给国家或者为文物保护事业作出捐赠的……”,但是在单行法层面的文物捐赠制度相关规定不足,2015年实施的《博物馆条例》第六条也就仅仅简要地提到了“依法设立博物馆或者向博物馆提供捐赠的,按照国家有关规定享受税收优惠”。在单行法中,税收优惠的标准、捐赠文物的合法性审查、文物捐赠后的监督机制等这些重要的细节规定都是空缺的。

其三,文物保护具体实施性政策应转为单行法。文物保护问题具有综合性、科学技术性、即时性和不确定性的特点,文物保护问题由政府强大的行政力量进行干预,由此,数量众多的具体实施性政策被颁布。在文物保护领域,政策与法律功能日趋同化,对单行法的制定产生了影响。然而,任何文物保护政策的制定和法律的制定都来源于文物保护的几个重要的思想:可持续发展、文化多样性、传统文化保护等。政策与法律之间联系紧密,这便于在制定单行法的过程中对一些文物保护政策进行改造,既要考虑科学技术水平的发展程度,又要与经济发展水平相适应,还要考虑应对突发的文物破坏事件,更要考虑法律自身的稳定性[18](P3)。单行法制定的基本目标之一是将特定的公共政策转化为法律,判断立法质量高低和立法效果优劣的基本标准是转化为法律的公共政策能否得以有效实施[1](P296)。我们可以将文化遗产行政管理机构的设置、各部门权力的配置、文物保护财政制度的建立以及其他保障性措施等这些公共政策转变为实体性法律规定,将国家制定的文物保护范围标准、建设控制地带的区域范围、污染物排放标准、大气污染物排放标准、水污染物排放标准等列入单行法的具体规定中。这些标准对文物保护单位及其周围环境保护非常重要,是重要的法定标准和依据,通过立法将这些政策具体化,提供足够的制度基础。因此,愈加庞杂的文物保护议题更需要进行政策性立法,将稳定与灵活相结合。

[1] 刘修兵,简彪.我国不可移动文物平均每年消失约2000处[N].中国文化报,2012-02-23.

[2] 徐向华.立法学教程[M].上海:上海交通大学出版社,2011.

[3] 晋海.基本法模式:我国环境立法的理性选择[J].江淮论坛,2007,(5).

[4] 胡娟.现代化背景下历史文化名城的法律保护[D].中国人民大学,2011.

[5] 孔德超.法国文化遗产法研究[D].中国人民大学,2010.

[6] 顾军,苑利.美国文化及自然遗产保护的历史与经验[J].西北民族研究,2005,(3).

[7] 张一粟.我国环境立法模式选择辨析[J].广东行政学院学报,2008,(12).

[8] 见康保成.日本的文化遗产保护体制、保护意识及文化遗产学学科化问题[J].文化遗产,2011,(4).

[9] 许育典.文化宪法与文化国[M].台北:元照出版社,2006.

[10] 王云霞.文化遗产法教程[M].北京:商务印书馆,2012.

[11] PICKARD S. Policy and Law in Heritage Conservation [M].London:Spon Press, 2001.

[12] 梁吉生,顾伯平.新中国文物立法的问题回顾与展望[J].中国博物馆,1988,(12).

[13] 于兆波.立法必要性可行性的理论基础与我国立法完善[J].法学杂志,2014,(11).

[14] 罗伟.法典化的益处与建立适合中国国情法典编纂体系的构想[M]∥周旺生.立法研究:第3卷.北京:法律出版社,2002.

[15] 周旺生.立法学教程[M].北京:北京大学出版社,2006.

[16] 于兆波.立法必要性可行性的理论基础与我国立法完善[J].法学杂志,2014,(11).

[17] 杜群.可持续发展与中国环境法创新——环境法律体系的重塑[J].北京师范大学学报:人文社会科学版,2001,(5).

[18] 陈廷辉.环境政策型立法研究:基于对中国环境基本法立法模式的思考[M].北京:中国政法大学出版社,2013.

[责任编辑霍丽]

A Study on Legislative Models of Cultural Relics Protection of China

CHAI Rong1, LIANG Yan-yan2

(1.LawSchool,BeijingNormalUniversity,Beijing100875,China;2.HebeiNormalUniversityofLawandPoliticalSeience,Shijiazhuang050024,China)

Throughout the world cultural relics legislation, there are respectively legislative moods, comprehensive legislation mode and uniform mode. Comprehensive legislation mode is more appropriate at this stage of our cultural relics legislation, which is to develop properties with a Basic Law, "Cultural Relics Protection Law" should be made by focusing on principled legislation; then, several single legislations for different categories of cultural relics by, focusing on the law can be implemented and operated. China adaptation of the legislative mode has its necessity and feasibility. Consideration of "People′s Republic of China Cultural Relics Protection Law (draft)" is underway.To overcome deficiencies of the existing mode of conservation legislation has important significance and value.

cultural relics; legislative mode; basic law; single laws

2015-04-22

北京市文物局基金项目(20110136)

柴荣,女,山西山阴人,北京师范大学教授,博士生导师,从事法理学、法律史研究。

【法学研究】

D922.16;G264.2

A

10.16152/j.cnki.xdxbsk.2016-01-012