中外男子800 m成绩差距比较分析

2016-09-22李栋

李栋

(肇庆学院 体育与健康学院,广东 肇庆 526061)

中外男子800 m成绩差距比较分析

李栋

(肇庆学院 体育与健康学院,广东 肇庆526061)

通过对2009年度进入前8名男子800 m比赛成绩和体能综合素质比较,发现造成中外男子800 m成绩差距较大的原因是:1)项群理论把800 m划分为“体能主导类耐力性项群”,这种划分误导教练员忽视速度素质训练,导致800 m运动员专项速度耐力即400 m水平低;2)上述错误的划分导致中国教练在训练中普遍偏重发展大强度的“无氧代谢能力”,而外国教练则更倾向于采用大量低强度有氧负荷训练构建牢固的耐力基础,采取高强度负荷“两极化”训练模式.

男子800 m;体能差距;负荷强度;有氧与无氧

通过研究2009年进入中外男子800 m运动员前8名平均比赛成绩(表1、表2),发现造成我国与世界男子800 m差距原因是:1)项群理论把男子800 m划分为“体能主导耐力性项群”和把400 m划分为“体能主导速度性项群”的错误观念,这种划分误导教练员在800 m项目训练中忽视速度素质的提高,而在专项速度400 m训练中忽视耐力素质提高,导致我国800 m优秀运动员专项速度400 m水平较低,而统计数据显示,专项速度400 m是决定800 m成绩的最重要指标;2)我国教练员试图通过高强度训练提高运动员机体对酸性环境的适应能力,在800 m训练中始终以提高抗乳酸阈无氧强度为主而对有氧能力的提高重视不足.长期训练实践表明,我国教练员主攻无氧代谢能力训练并没有给男子800 m项目带来希望和转机,相反与世界水平差距越来越大.而国外教练将有氧代谢能力的提高作为训练重点,并认为该种训练发展的不仅是运动员有氧能力,而对运动员无氧能力大幅度提高也起到重要的支持作用.本文针对项群理论中把800 m、400 m分别划分为“体能主导类耐力性和速度性项群”提出自己的看法,并对中外教练在耐力项目训练负荷强度特征差异性进行比较,旨在为提高中国男子800 m运动水平提供参考.

1 研究对象与方法

1.1研究对象

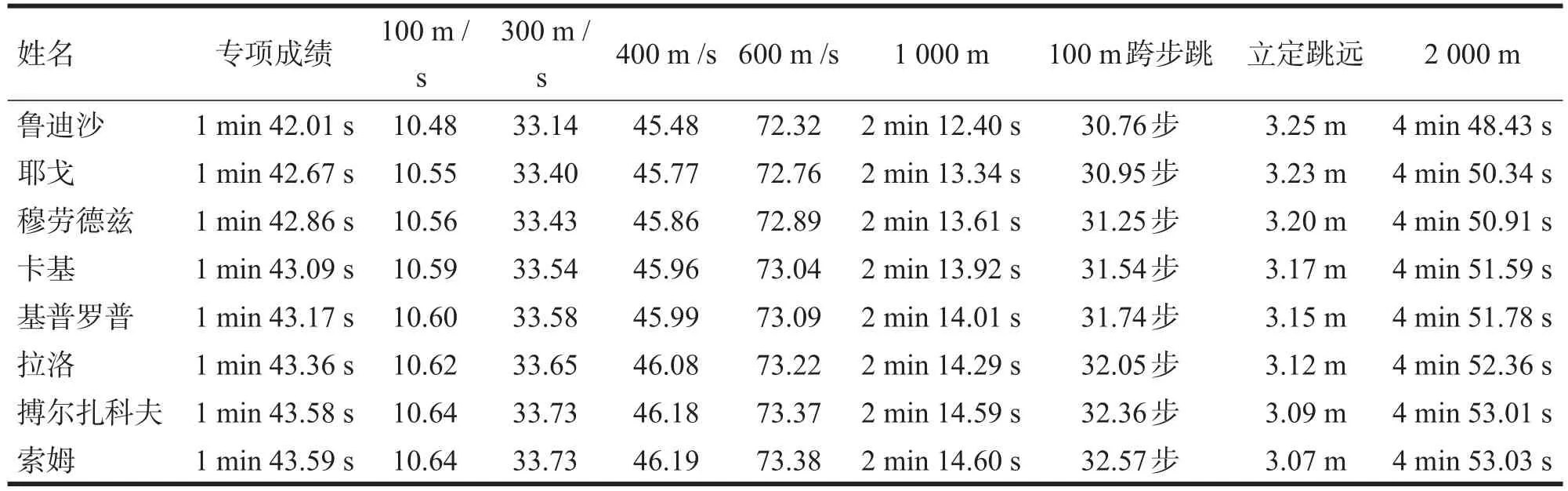

1)获得2009年度中国男子800 m前8名优秀运动员[1](表1).

2)获得2009年度世界男子800 m前8名优秀运动员[1](表2).

1.2研究方法

1)文献资料法.查阅《田径》杂志获得2009年度中外男子800 m前8名优秀运动员成绩.

2)统计法.依据博吉达·斯皮列夫“田径项目分值表”[2]统计中外男子800 m综合能力指标数据(表1、表2).

3)比较法.1)对中外男子800 m运动员综合数据进行比较分析;2)对中外教练员在有氧与无氧训练负荷强度安排的差异性进行比较分析,进一步了解中外男子800 m项目为什么存在较大差距,以此为我国男子800 m训练提供改革依据.

1.3中外男子800 m专项成绩、综合体能素质数据分析

从表1、表2中可见,2009年进入中国和世界男子800 m前8名优秀运动员平均成绩如下:中国为1 min 50.339 s,世界为1 min 43.041 s,中外差距为7.298 s.其他指标差距如下:100 m中国11.333 s,外国10.585 s,差距0.748s;300 m中国36.255 s,外国33.525 s,差距2.73s;400 m中国49.189 s,外国45.939 s,差距3.25 s;600 m中国77.886 s,外国73.009 s,差距4.877 s;1000 m中国143.875 s,外国133.846 s,差距10.029 s;100 m跨步跳中国35.906步,外国31.653步,差距4.254步;立定跳远中国2.785 m,外国3.16 m,差距0.375 m;2 000 m中国312.769 s,外国291.394 s,差距21.376 s.通过中外优秀男子800 m运动员专项成绩和7项综合素质指标的比较发现,中外男子800 m比赛成绩的差距最主要表现在400 m成绩上,也就是说800 m运动员的专项速度耐力差距大,从而导致600 m、1 000 m、2 000 m这3个重要指标的差距加大,这应该是中外教练员对男子800 m项目的本质特征在认识上存在较大差异造成的.

表1 2009年男子800 m中国前8名运动员综合素质一览表

表2 2009年男子800 m进入世界前20名的前8名运动员综合素质一览表

2 中外男子800 m成绩差距因素分析

2.1中国男子800 m训练特征分析

2.1.1项群理论对我国男子800 m、400 m项目划分的影响

我国项群理论把男子800 m项目划分为体能主导类“耐力性”项群,这极易造成教练员对该运动项目本质特征产生认识误区,从而在800 m训练中忽视速度素质的提高.表1、表2显示中外男子的800 m专项成绩及体能素质都存在一定的差距,而决定男子800 m竞技成绩最关键的是速度素质即400 m成绩.项群理论没有考虑到当今世界男子800 m项目是“高速度耐力”项目,它既需专项速度(400 m)又需耐力(2 000 m)的全面提高.为说明400 m项目比赛中“耐力素质”重要性,我们可以依据美国400 m运动员迈克尔·约翰逊创造世界400 m纪录中每个100 m分段成绩进行比较分析.他在创造世界400 m纪录比赛中,第1个100 m成绩是10.63 s,第2个100 m成绩是9.92 s,第3个100 m成绩是10.58 s,第4个100 m成绩是11.83 s.我们对比赛中最后1个100 m与前3个100 m之间的差值进行比较:第4个100 m与第1个100 m差值为1.2 s,第4个100 m与第2个100 m差值为1.91 s,第3个100 m与第4个100 m差值为1.25 s.统计数据表明,如果迈克尔·约翰逊没有良好的速度耐力素质,是不可能把第1个和第4个100 m速度差距保持在1.2 s.而中国男子400 m运动员在比赛中前后100 m之间的差值要比世界纪录每个100 m之间的差值大得多,这很可能与我国项群理论把800 m划分为耐力性项目,把400 m划分为速度性项目有重要关系.这种划分不仅影响400 m专项成绩的提高,也直接影响了800 m成绩的提高,更为严重的问题是容易造成教练员对400 m和800 m项目的本质特征产生错误的认识,从而制定错误的训练计划.我们认为应把800 m、400 m项目应该划分为“体能主导类速度耐力性项群”,虽然只增加了“速度”2个字,但这样的划分符合项目的本质特征,因为我国与世界男子800 m运动员在“专项速度”方面存在的差距要大于耐力方面的差距.因此,对800 m、400 m项目的训练我们应该把“速度与耐力”更好地结合起来,把“速度与耐力”作为整体,提高运动员的整体身体素质.

2.1.2我国男子800 m负荷强度训练特征分析

由于我国大多数教练员认为800 m是有氧与无氧相结合的混氧项目,并认为无氧训练应占主导地位,对已经较少的“有氧训练”缺乏要求,认为有氧训练强度低,对机体的刺激小,与专项存在较大的距离,因而不需要进行监控.而在大部分情况下,许多训练又可能超过了有氧训练的强度范围,变成了无氧训练[3].这种以有氧训练的形式实际上发展了无氧训练的状况造成了800 m运动员在比赛中后半程速度的大幅度下降.上述世界优秀800 m运动员第1个400 m与第2个400 m的差值为2 s,而我国则在4 s左右,这主要是有氧训练不足造成的,与我国教练员在800 m训练实践中盲目追求“高强度”、简单理解“专项化”和一味信奉“以赛代练”的做法有关[3].国外教练员的实验证明,在800 m优秀运动员训练中试图采用“高强度”训练来提高该项目运动员抗乳酸能力是不可能的,而采用“专项化”训练是否能够提升“专项成绩”也值得进行深入研究,比赛能否取代训练也是一个有争议的问题.中国教练员在训练中以大强度的重复训练为主,采用的训练距离为专项段或超过专项赛段,结果是不但对运动员的机体造成十分强烈的刺激,而且使全年训练负荷强度跨度变窄,最终既削弱了低强度的有氧训练,又降低了无氧训练的突出强度,最终制约800 m专项成绩的突破.

2.2外国男子800 m运动训练特征分析

2.2.1外国男子800 m训练重视运动员有氧能力的发展

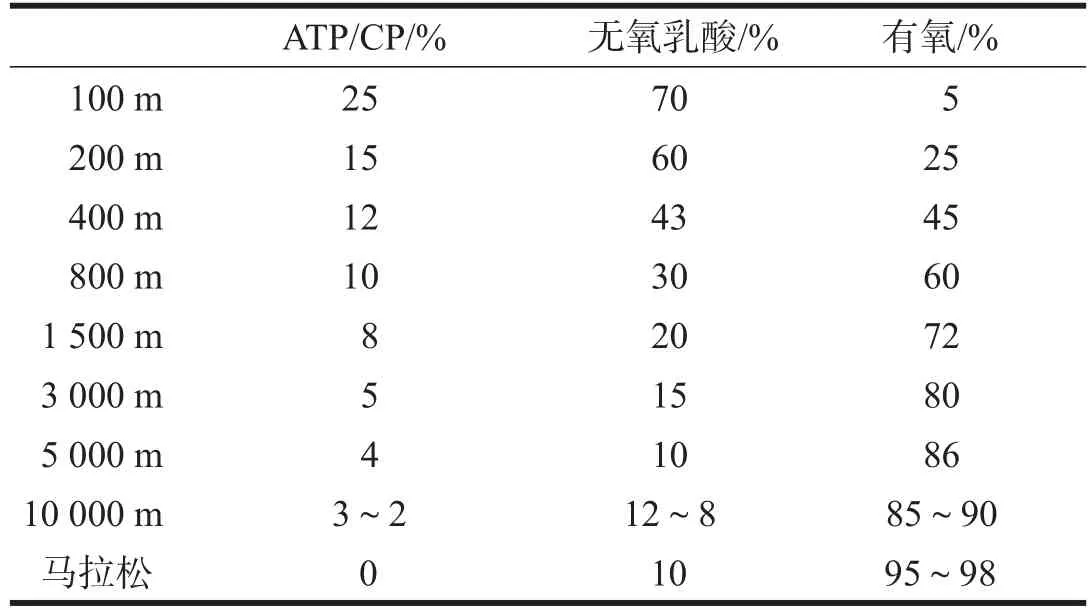

世界优秀男子800 m运动员Herms在备战2004年奥运会4年训练期间,有氧能力一直保持在总负荷的50%~60%之间,是训练的重要内容之一.4年中的20次递增负荷测试表明,运动员4 mmol/L所对应的跑速一直呈上升趋势,这种持续上升并不在于无氧耐乳酸能力的提高,而主要应归功于有氧耐力水平的增加.外国教练认为忽视有氧训练的直接后果是对运动员耐力基础的影响,机体运动时氧的储备、运输和利用系统均会由于有氧训练量的不足而无法得到有效发展.因为有氧能力也是无氧耐力的基础,当有氧能力这一决定运动员耐力水平的基础能力没有得到应有的重视和发展时,影响的就不仅是有氧能力本身,而且也制约了无氧能力水平的提高.国外教练会依据不同体能类周期性耐力项目的比赛时间长短研究其供能特征.从表3[4]可见,在800 m比赛中,有氧与无氧的供能比例为有氧占60%而无氧仅占40%,这说明800 m项目运动成绩的提高或者保持比赛中后半程速度的关键取决于运动员的有氧与无氧训练比例安排是否正确,而有氧训练是重中之重.因此在800 m项目训练中,将低强度、高强度负荷变得更高,形成“两极化”训练模式,不仅可以使两者在促进最大摄氧量、无氧阈等方面的作用得到互补,还可以使整个训练周期的负荷变化更有节奏.这既保证了运动员的体能恢复,预防过度训练,又保证了训练的突出强度,还促进了各种负荷强度条件下技术、力量、速度、心理等能力的协同提高.

表3 90~120 s典型动作结构项目世界纪录与供能比例一览表

2.2.2外国男子800 m运动员重视有氧与无氧训练最佳比例组合

从运动生物学角度出发,有氧和无氧训练之间的关系,在总体上应把握训练量和强度的平衡,不同的运动项目对有氧和无氧能力的需求不同,这种不同不仅表现在有氧和无氧的比例上,而且还体现在有氧或无氧在专项中的应用上.由表4可见,800 m和400 m项目的有氧和无氧乳酸供能比例存在明显的差异,分别为60%:30%和45%:43%,因此在训练中应该紧紧把握这个规律,使运动员形成符合专项的速度耐力.

表4 田径径赛项目有氧与无氧百分比

以上分析可见,中国田径界认为800 m跑是典型的以无氧供能为主的“体能主导类耐力”项目,一直将提高无氧乳酸能力作为该项目训练的主要任务.中国教练首先关注的是乳酸曲线最高点,即“耐乳酸能力”,其次是4 mmol的“有氧—无氧阈”的点,第三才是乳酸的“拐点”即有氧能力的点[5].而外国教练对乳酸曲线的关注与我们相反,是由下至上,最关注的是乳酸的拐点,即运动员的有氧能力.对于优秀耐力运动员而言,重复采用“乳酸阈”强度训练时间过长时(超过总训练时间的20%)会导致过大的交感神经压力.国外学者、专家对有氧与无氧采用不同的比例进行实验,如Esteve-Lanao等人曾将12名优秀长跑运动员随机分为两组:第一组81%、12%、8%的负荷量分别采用Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级负荷强度;第二组67%、25%、8%的负荷量分别采用Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级负荷强度,即第二组在乳酸阈强度附近的负荷量是第一组的两倍,并且两组的负荷(量×强度)是相似的.经过5个月训练,第一组成绩(10.4 km模拟越野跑)提高的幅度明显大于第二组(-157±13 s对-122± 7 s).同时,第二组运动员感觉负荷强度过大,以至于在Ⅲ级负荷强度区域的训练时间达不到预期的计划安排,只能减少该强度区域的训练时间.这提醒我国教练员在耐力项目的训练中,对于多年坚持系统训练的优秀耐力运动员而言,这种中到大强度的负荷应用需要仔细、慎重的安排.

3 结论与对策

通过对中外男子800 m项目专项成绩及体能综合数据的分析发现,造成中外男子800 m存在较大差距的原因之一是中国运动员400 m项目水平低.这与我国项群理论将800 m和400 m分别划分为“体能主导类耐力项群”和“体能主导类速度性项群”有重要关系.这种划分直接误导了教练员在800 m训练中忽视“速度与耐力的结合”,导致中国男子800 m运动员400 m成绩差,而在400 m训练中忽视耐力训练导致运动员前后100 m差值较大,直接导致运动员在比赛中后半程速度的大幅度下降.因此,转变观念,进行科学训练是提高我国男子800 m运动员成绩的关键.

3.1改变把800 m、400 m分别划分为“耐力性”和“速度性”项群的不合理观念

通过中外2009年度男子800 m前8名平均专项成绩及8项综合指标比较,其中最突出的差值是400 m成绩,它是决定800 m成绩提高的最重要指标.而我国项群理论把800 m、400 m分别划分为“耐力性”和“速度性”项目直接导致中国800 m、400 m项目落后.因此,我们应增加男子800 m运动员专项速度的训练,首先把男子800 m运动员提高专项成绩的重点放在提高专项速度400 m指标上,其次从提高1 000 m、2 000 m成绩开始,把速度和耐力结合起来,达到提高专项速度耐力的目的.

3.2依据青少年速度素质发展“敏感期”进一步提高运动员专项速度能力

提高运动员的专项速度,首先应根据青少年运动员速度发展“敏感期”的生理要求安排速度素质训练,在速度发展“敏感期”内重点提高绝对速度.其次,根据男子800 m竞技水平的不断提高对其速度耐力的要求也要提出相应指标,如青年男子800 m成绩达到1 min 46.00 s,其对应的100 m必须达到10.40 s,300 m达到32.40 s,特别是青年男子400 m要达到45.45 s左右,否则,不应将该队员列为重点后备人才培养对象.

3.3在重视有氧耐力训练的基础上,提高运动员力量耐力素质

提高青少年男子800 m力量耐力素质,首先应提高运动员立定跳远、立定三、五级跳远等项目的成绩,其目的是为了提高青少年运动员的跳跃技术能力,为未来完成大量的连续跳跃打好基础.其次,提高运动员的力量耐力即连续的跳跃能力,使青少年运动员利用跨步跳连续跨跳400 m至600 m的距离(教练一定要求运动员在沙地上练习,防止受伤).第三,在提高力量耐力的基础上,要求运动员在完成规定距离时,逐步减少步数和缩短完成练习的时间,从而使运动员逐步提高速度和力量.

3.4在重视有氧耐力训练的基础上,提高运动员速度耐力素质

提高青少年男子800 m运动员速度耐力,首先必须解决好有氧与无氧训练的关系问题,不能再犯以提高“乳酸阈”为训练重点的错误,而要从长远考虑,即提高青少年运动员有氧耐力,为大强度训练打好基础,所以必须选择“两极化”训练模式.其次,提高运动员的速度耐力应从长距离开始,再逐步过度到短距离,也就是训练强度逐渐由小到大即由2 000 m开始逐步过度到1 600 m、1 200 m、1 000 m、600 m、400 m、300 m,然后,再从短到长,最后对每个项目提出具体指标,并逐年提高每项素质的指标.

[1]佚名.2009年度中国田径男子前20名成绩[J].田径,2010(3):61-63.

[2]博吉达·斯皮列夫.田径项目分值表[M].北京:人民体育出版社出版,2004.

[3]陈小平.有氧训练——提高我国耐力项目运动水平的关键[J].体育科学,2004,24(11):45-50.

[4]禇云芳,陈小平.对耐力训练中有氧与无氧若干问题的重新审视[J].体育科学,2014,34(4):84-91.

[5]陈小平.我国耐力训练存在的主要问题[J].武汉体育学院学报,2008,42(4):9-15.

An Analysis on the Differences Between Foreign and Domestic Runners in the Men’s 800 m

LI Dong

(College of Physical Education and Health,Zhaoqing Universtiy,Zhaoqing,Guangdong 526061,China)

ractAccording to the comparison between the results and physical quality of the top 20 players of the men’s 800 meters running race,we found out that the reasons caused the gap are,first of all,the theory of item group which considers themen’s 800 meters running race as the group of endurance major in physical fitness,misleading the coaches to ignore men’s 800 meters and 400 meters running races.In the second place,the theory of item group divides the men’s 400 meters running race into the group of speed major in physical fitness,which misleads the coaches to ignore the training of endurance.This is the main reason that leads to the result of the gap of men’s 400 meters running race between our country and other countries in the world.Thirdly,Chinese coach thinks highly of the development of Anaerobic metabolic capacity while the foreign coach pays more attention to building the basis of endurance and arranging the polarization training appropriately.

ordsthe Men’s 800 Meters;physical gap;load intensity;aerobic and anaerobic

G804.23

A

1009-8445(2016)02-0068-05

(责任编辑:宋先红)

2015-03-30

李栋(1958-),男,黑龙江富锦人,肇庆学院体育与健康学院教授.