广东经济增长与就业的协同性研究

2016-09-21张建武高怡冰李楠何飞帆

张建武 高怡冰 李楠 何飞帆

(广东外语外贸大学 1 & 4. 经济贸易学院 3. 商学院, 广州 510006; 2. 广东省社会科学院 企业研究所, 广州 510610)

广东经济增长与就业的协同性研究

张建武1高怡冰2李楠3何飞帆4

(广东外语外贸大学1 & 4. 经济贸易学院3. 商学院, 广州510006; 2. 广东省社会科学院企业研究所, 广州510610)

采用就业弹性的概念工具,分析广东总体就业弹性、产业就业弹性和地区就业弹性的变化特征,认为广东的总体就业弹性不高,粤东西北就业弹性远低于珠三角以及全省的平均水平。区域发展的不平衡已经严重拉低了全省的就业弹性,对经济增长和就业稳定带来了严重挑战。为检验经济增长的就业效应,建立就业需求方程,构建面板模型,分析结果表明,广东经济增量与就业呈现正相关关系,而资本存量与就业呈现负相关关系,在模型分析的基础上,广东经济增长具有就业集聚效应、就业转移效应和就业分化效应。

经济增长; 就业弹性; 就业效应; 协同性

经济增长与就业一直是经济学研究的焦点问题,也是关系到区域经济发展的重大问题。广东在改革开放以来,实现了经济高速增长,就业也呈现出不同的阶段性特征。本文分析广东经济增长的总体就业弹性、产业就业弹性和地区就业弹性的变化特征,构建就业决定模型,分析经济增长对就业的影响,认为广东经济增长具有就业集聚效应、就业转移效应和就业分化效应。

一、文献综述

经济增长有微观与宏观两个视角和主线。微观视角研究的基本出发点是生产,重点研究资本、劳动力等生产要素的组合和配置对生产能力的影响,也就是对经济增长的作用。亚当·斯密和大卫·李嘉图开创了这一研究思路,对经济增长问题做出系统分析。19世纪初,西斯蒙第《政治经济新原理》一书的出版,标志着以宏观视角研究经济增长开始起步。经济增长宏观研究主线的形成,标志是索洛的新古典增长模型。无论是微观视角还是宏观视角的研究,都认为长期内经济增长与就业存在内在的一致性。

新古典增长理论认为技术进步是经济长期增长的决定因素,但没有对决定技术进步的因素进行分析,这就对发达国家经济增长的长期持续性失去解释力。面对这样的困境,内生经济增长理论产生了。内生经济增长理论认为导致增长与失业之间的关系是复杂的,如 Aghion和Howitt(1990)所提出的内生增长与失业模型,认为经济增长是失业的原因而不是相反。内生经济增长理论揭示了经济增长与就业存在一定的内在因果关系,并不再由其他外在因素决定。处于不同工业化阶段、具有相异产业结构、技术进步等因素的地区,其就业弹性存在很大的差异,且区域就业弹性的非均衡下降导致了我国总体就业弹性的下降(丁可、丁建勋,2012);

由于经济的二元特征与农村存在大量剩余劳动力的事实,我国经济增长与就业增长之间关系的核心是剩余劳动力的充分利用问题,因此,国内的实证研究比较关注中国的就业弹性,主要有三条基本思路:一是利用菲利普斯曲线与奥肯定律。蔡昉等(2007)通过估计菲利普斯曲线来计算中国的就业弹性和自然失业率,认为中国自然失业率较高,并有继续升高的趋势,这也说明失业问题无法单纯依靠宏观反周期政策解决。二是建立就业决定方程。这种方法的关键是在生产函数的基础上,建立劳动力需求方程和劳动力供给方程,通过计量方法估计出参数。从其理论核心来看,都是基于生产函数建立劳动力需求方程,只是在计量方法上加以改进。陈晓珊、袁申国(2013)建立计量经济模型分析广东经济增长对其就业水平的影响效应。有些研究认为,与资本相反,劳动对经济增长的作用弱化,并利用Chow检验进一步显示宏观生产函数结构参数具有不稳定性(陈桢,2008)。通过建立劳动力需求方程和供给方程,由技术进步、产出以及实际工资相关作为解释变量(朱轶、吴超林,2010),政府干预、城镇化等因素也可以被引入到劳动力方程中,增强方程的解释能力。三是运用协整理论,检验经济增长和就业之间的长期稳定关系。陈安平、李勋来(2004)利用协整理论进行研究,后来的研究也普遍注意到时间序列的单整性问题,运行协整理论和格兰杰检验越来越普遍。

无论采用哪种方法,计算和分析中国的就业弹性,是研究经济增长和就业的核心问题。关于改革开放以来中国经济增长的就业弹性,有学者(Rawski,2001)认为,中国经济增长的就业弹性呈现下降状态,也有学者(蔡昉等,2004)认为,城镇就业弹性从1990年代初以来总体呈现上升趋势。另外一种观点对就业弹性的计算提出质疑,并从有效就业的概念出发,认为出现了效率型就业(龚玉泉、袁志刚,2002)。李文星(2013)利用2001-2008年中国深沪两市508家制造业上市公司的微观就业数据和企业动态劳动需求方程重新估计了中国经济增长的就业弹性。实证结果表明,中国制造业上市公司的总资产规模扩张(即企业投资)具有显著的就业效应。从本质上来看,两种观点并不完全矛盾,关键是采用一般就业还是效率就业来计算就业弹性。在剔除某些影响因素如效率就业、冗员等的前提下计算中国经济增长的就业弹性,则并没有下降,因为这些因素恰恰可能导致经济增长中没有就业提高。

二、广东的就业弹性

利用就业弹性的概念,计算和分析广东省就业弹性的变化状况:包括总体就业弹性、产业间的就业弹性和地区间的就业弹性,阐述经济增长与就业的宏观经济关联。

(一)总体就业弹性分析

就业弹性反映了产值增加对就业水平的拉动程度,可以表示为:

(1)

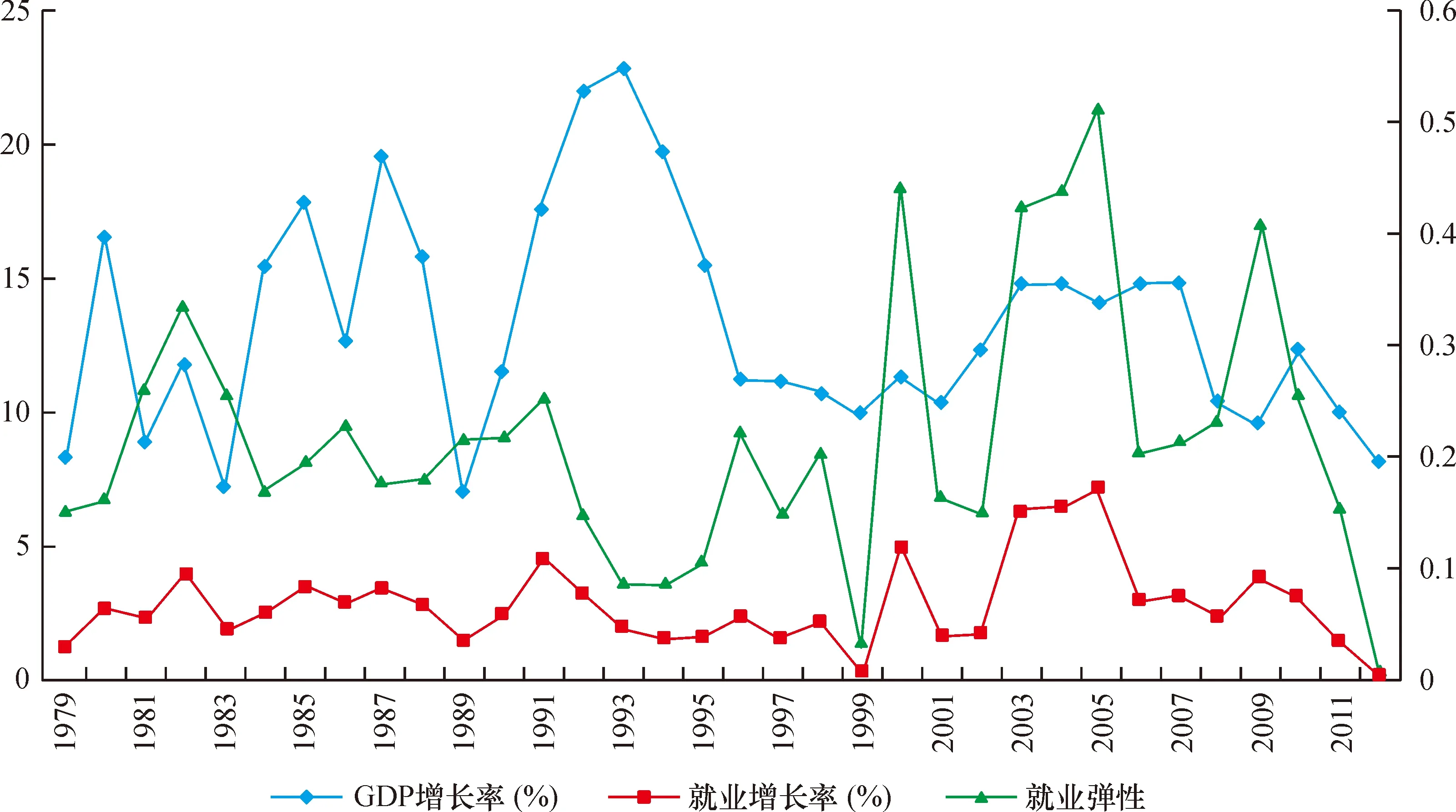

总体来看,广东的就业弹性呈现出一定的波动性,但就业弹性整体不高。除2005年达到0.52之外,其他年份均在0.5之下,1979-2012年间,超过0.4的仅有5年,其他年份大都在0.3以下。如图1所示,广东GDP增长率、就业增长率和就业弹性变化趋势基本一致。GDP增长率和就业弹性波动的幅度较大,而就业增长率相对稳定,波动的幅度较小。就业增长率最高为2005年的7.3%,最低为1999年的0.3%;1999年就业弹性达到最低值0.03,2005年达最高值0.52。广东1979-2012年就业弹性总体来看呈上升趋势。2000年以来,就业增长与经济增长趋势同步,就业弹性相对稳定,但就业增长率远低于经济增长率。这表明,尽管广东经济增长与就业增长更趋向一致,但就业弹性并不高。

和全国相比,广东的就业弹性在1990年之前,基本低于全国就业弹性;而在1991-2011年间,广东的就业弹性基本在全国就业弹性之上(除1999年外),2012年又略低于全国水平。分析认为广东就业弹性不高的原因有:

图1广东GDP增长率、就业增长率和就业弹性(1979-2012)

1.改革开放以来,广东经济高速增长,产业结构迅速转换,在产业结构迅速调整过程中,对就业的破坏作用明显,这是导致就业弹性不高的重要原因。但和全国相比,广东的就业弹性从1990年之后基本高于全国的平均水平,考虑到大量外省劳动力向广东集聚,广东对全国就业水平的提升起到了重要的带动作用。

2.随着产业技术进步的加快,广东资本密集和技术密集型产业发展加快,对劳动力的替代作用凸显。随着广东的产业技术进步,资本大量投入,在短期内对广东的经济增长带来了推动作用,同时也对就业产生了明显的挤出作用。

3.劳动力生产率迅速提升,但产业发展并没有完全适应生产率的提升。这是因为劳动生产率的提升是由于劳动力受教育程度和劳动技能的增加,而非由于产业技术进步的导致。广东经济快速增长的一个重要因素是劳动力素质的快速提高,减少了对劳动力数量的需求。

4.统计口径偏差和统计数据的不准确性。由于各方面原因,对于非正规就业、农村劳动力转移等方面的统计存在低估的情况,导致在计算就业弹性的时候存在误差。

(二)产业就业弹性分析

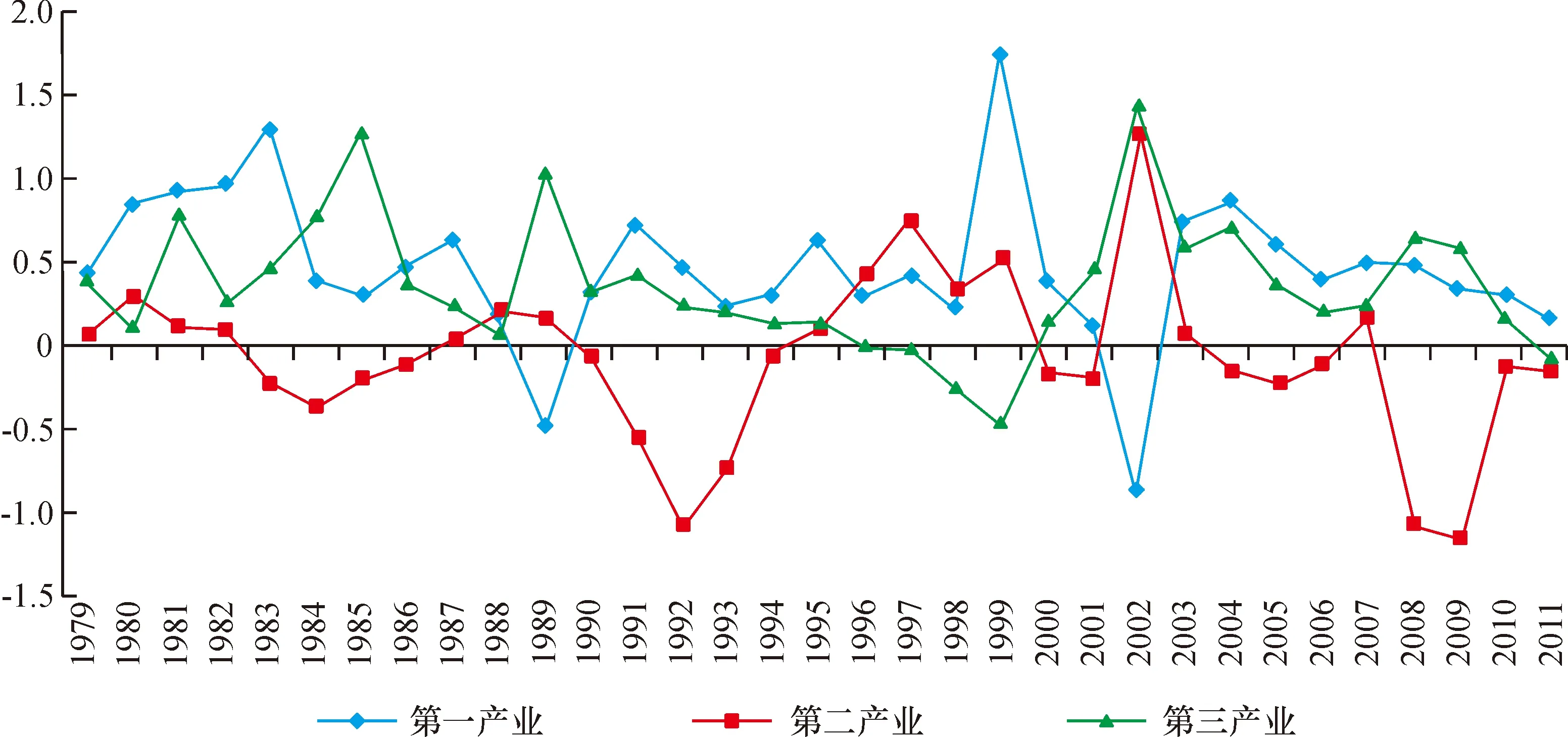

1979-2012年,广东总体就业弹性平均为0.22,第一、二、三产业的就业弹性分别为-0.1、0.5和0.44。随着经济增长,第一产业就业人员不断流出,也是第一产业就业“蓄水池”的反映。第二产业就业弹性最高,对就业的拉动作用最大。近年来,广东第三产业就业弹性保持较高水平,2000年以来,广东第三产业平均就业弹性为0.44,高于第二产业的0.38,成为拉动就业的主要力量。这一发展趋势,与广东逐渐步入工业化中后期的发展阶段密切相关。

如图2所示,广东三次产业就业弹性的变化。

第一产业就业弹性变化分四个阶段:第一阶段是1979-1990年,就业弹性波动幅度不大,总体上呈先下降后上升的趋势。第二阶段是1991-1998年,就业弹性波动幅度非常大,也是先下降后上升,但从图形上看波动很剧烈,1993年就业弹性为-0.17,达到最低值。第三阶段是1999-2006年,就业弹性波动幅度大于第一阶段但小于第二阶段,呈现先下降、后上升、再下降的趋势。第四阶段是2007-2012,尤其是在2009和2010年,出现了较大波动,在2010年再次降至-0.15。导致第一产业就业弹性波动的原因,并不在于第一产业本身,而是取决于第二、三产业对第一产业剩余劳动力的吸纳能力。也就是说,第一产业充当着就业“蓄水池”的作用。

第二产业就业弹性的变化也分为四个阶段:第一阶段是1979-1990年,就业弹性呈现出波动状态。第二阶段是1991-2000年,这一阶段就业弹性不断降低。第三阶段是2001-2007年,这阶段就业弹性不断增加,在2003年达到最高点1.45,随后缓慢回落至2007年的0.2。第四阶段是2008-2012年,就业弹性先升后降,在2012年降至-0.09。广东第二产业就业弹性的波动,与技术进步和产业结构调整有关,虽然从长期看,技术进步和结构优化能促进经济成长和就业,但是在短期内会破坏就业岗位,造成结构性失业,从而整体表现出就业弹性的下降。

第三产业就业弹性表现出先下降后上升的过程。在1991年之前,第二产业就业弹性波动幅度较大,并且与第三产业就业弹性的变动趋势完全相反,这表明第二产业是吸纳农村劳动力转移的主体。这段时期第三产业的就业弹性虽然比较高,但处于下降的趋势。1991-2000年,第三产业虽然波动较明显,但一直处于比较高的水平。2001年以来,第二产业就业弹性波动明显,第三产业有一定的下降趋势,但仍保持较高水平。

第二、三产业就业弹性的波动,既有短期内外部环境对经济增长的影响,又有产业结构调整带来的就业促进和就业破坏作用,也有较长期内技术进步导致的生产率变化的原因。对于广东而言,这几个因素交织在一起,使经济增长和就业弹性呈现比较明显的波动性。但值得注意的是,2010年以来,广东三大产业的就业弹性有收敛的趋势,并且从数值上看都较小,第一、二产业就业弹性甚至出现负值,第三产业也没有表现出较强的吸纳就业的能力。这也充分表明,广东的产业转型升级到了关键时期,以现代服务业为主体的第三产业仍然发展较慢。受此影响,广东三大产业的就业吸纳能力处于较低水平。

图2广东三大产业就业弹性(1980-2012)

(三)地区就业弹性分析

通过运用面板数据模型,对广东及四大区域的就业弹性进行估计,并从不同方面分析其差异形成的原因。基本模型为:

Yit=αit+βitχit+μit(i=1,2,…,N;t=1,2,…,T)

(2)

本文比较广东四大区域的就业弹性的差异,假定这种差异更多的体现在不同市之间,可以建立以下面板数据模型:

lnLit=αi+βilnYit+μit

(3)

公式(3)中,L、Y分别表示就业人数和生产总值;β为所要估计的就业弹性。

本文的样本分别是珠三角及粤东西北地区所包括的地级市,采用固定效应模型得到地区就业弹性。另外,使用固定效应模型也得到了hausman检验结果的支持。

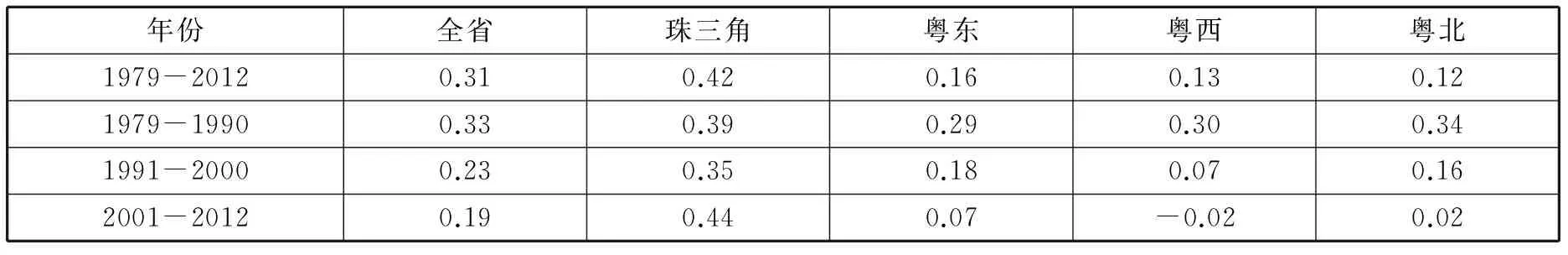

表1 广东各区域就业弹性

从结果来看(见表1),广东省的就业弹性在1979-2012年为0.31,珠三角为0.42,粤东西北分别为0.16、0.13和0.12,远低于珠三角以及广东省的平均水平。由此也可以看出,1979年以来,珠三角容纳了广东省更多的就业。此外,从分阶段的就业弹性来看,1979-1990年,广东省就业弹性为0.33,珠三角为0.39,而粤东西北地区分别为0.29、0.30和0.34,广东省以及各地区均表现出来较高的就业弹性。应该说,这一时期,粤东西北较高的就业弹性,主要是农村劳动力开始向城市和工业转移,就业的总量扩大,经济趋于活跃,特别是被压制的服务业迅猛发展,推动就业增加。不同于粤东西北地区的是,珠三角地区这一时期已经在“三来一补”等出口加工业的推动下,开始产业的大规模集聚发展,一方面吸引了大量省内的劳动力转移,另一方面全国的劳动力和人才开始向珠三角集聚。这一时期,珠三角较高的就业弹性,正是工业化前期迅速集聚发展的结果。粤东西北在服务业补偿性发展的带动下,呈现出较高的就业弹性。

1991-2000年,广东省就业弹性为0.23,较上一阶段有所下降。而同期,珠三角为0.35,也较上一阶段下降了0.04,大体保持稳定。粤东西北地区分别为0.18、0.07和0.16,较上一阶段有明显下降。这一时期,珠三角的工业化持续推进,产业规模在迅速扩大的同时实现不断升级,就业弹性也保持了较高的水平。粤东西北地区前一阶段服务业的补偿性发展已经基本趋于稳定,而工业发展的基础和势头都较弱,导致就业弹性较上一阶段有明显下降。这也说明,在这一时期,珠三角对粤东西北地区的极化效应仍大于辐射效应,珠三角仍是产业集聚和就业集聚的主要地区。

2001-2012年,广东省就业弹性为0.19,较上一阶段继续下降。这一时期,珠三角就业弹性为0.44,较上一阶段有所提升。这一时期,珠三角的产业结构已经表现出了重型化和高度化的特征,这会对就业产生一定的挤出作用,但广东以出口为导向的劳动密集型产业仍然保持较快的发展势头,继续拉动就业增长,珠三角的就业弹性呈现出与广东省相反的趋势,继续保持较高的水平。粤东西北地区经济增长也比较迅速,但拉动其增长的主要原因是大项目的带动,而这些大项目大都属于资金密集型和技术密集型,对就业的拉动作用并不明显,因而就业弹性较低,分别为0.07、-0.02和0.02,经济增长基本没有带来就业的同步增长。结合广东省的就业弹性来看,区域发展的不平衡已经严重拉低了广东省的就业弹性,对广东省的经济增长和就业稳定带来了严重挑战。粤东西北地区以大项目拉动经济增长的模式,难以对就业带来拉动作用,如何找到更好的经济增长点,带动经济发展和就业增长,成为亟待解决的问题。

三、经济增长和就业的协同性

以柯布道格拉斯生产函数为基础,构建劳动力需求方程,采用广东21个地级市的面板数据,构建面板分析模型。

(一)经济增长的基本就业模型

建立就业决定模型的基本思路是从生产函数出发,通过公式变换,建立就业决定模型。柯布道格拉斯生产函数:

Y=A(t)LαKβμ

(4)

其中,Y表示产出,可以衡量经济发展程度;A(t)代表综合技术水平;L、K分别代表劳动力和资本投入;α、β分别代表劳动力产出弹性和资本产出弹性系数;μ为随机干扰项。

假定技术水平不变,对公式(4)两边取对数:

LnY=αlnL+βlnK+lnA+μ

(5)

本文关注的是产出对劳动力需求的影响,由于综合技术水平不变,可以将其和其他不变因素一起用常数项c来代表,则公式(5)转化为:

(6)

公式(6)即为劳动力需求决定方程,经济学含义是将劳动力需求视作由产出和资本投入共同决定,L为劳动力需求,是内生变量,而产出Y和资本投入K是外生变量。引入劳动力供给方程,在均衡状态下,根据厂商利润最大化的一阶条件:

(7)

(8)

其中,P表示产品价格,w表示工资,r表示资金成本。最后整理出劳动力就业的基本模型:

(9)

因此,经济增长的就业决定模型有两个子模型:

(10)

(11)

(二)数据来源

实证分析的基本数据来自多年的《广东统计年鉴》。产出Y采用国内生产总值(以1978年为基期);L采用年末就业人数;资本存量采用永续盘存法进行估算。张军(2004)估算的广东资本存量1978年为204亿元,孙辉等(2010)的估计为185.85亿元,比较接近。但是在折旧率的选择上,分歧比较大,并没有一种权威的折旧率。有学者(胡永泰,1998;王小鲁,2000)假定5%的折旧率,也有学者(Young,2000)假定6%的折旧率,甚至有学者(龚六堂、谢丹阳,2004)假定了10%的折旧率。张军(2003)计算得到了各省固定资本形成总额的经济折旧率是9.6%。总体来看,折旧率在6%-9.6%之间是个比较合理的数值。考虑到广东改革开放以来产业结构快速调整的事实,选择略高于全国水平的折旧率也是合理的,因此,本文选取了8%的折旧率。基本数据见表4.18。

(三)实证分析

在实际分析过程中,本文采用广东21个地级市的1979-2012年的面板数据做分析。广东的就业方程公式(11)可以进一步变形为:

LnL=c+φ1LnY+φ2LnK

(12)

此外,选取广东21个地级市1979-2012年的就业总量、产出及资本存量,可以构建面板数据。大部分数据来自1979-2013年《广东统计年鉴》,部分数据来自《广东五十年1949-1999》。

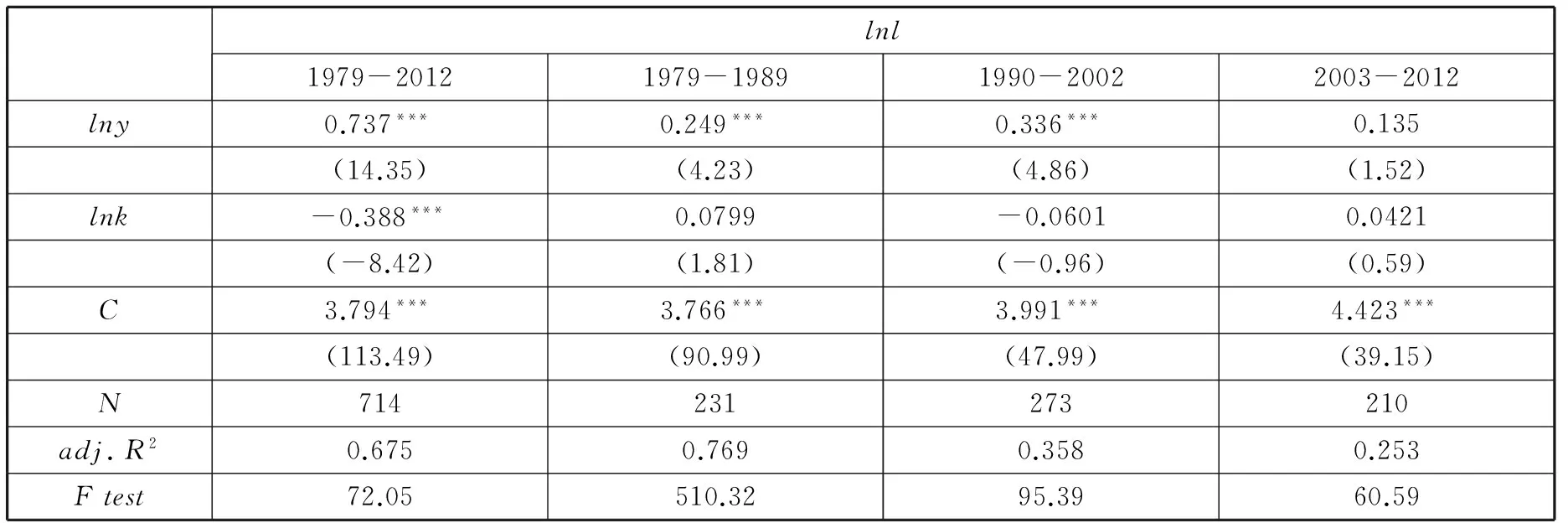

表2最后一行给出了检验固定效应是否显著的F 统计量,都非常显著,表明固定效应非常显著,采用固定效应模型更加合理。第二列报告了1979-2012年的回归结果,后面三列则分别报告了1979-1989、1990-2002、2003-2012三个时间段的结果。从1979-2012年的结果来看,lny和lnk都很显著,经济增量与就业呈现正相关关系,而资本存量则产生了明显的挤出效应,呈现出与就业的负相关关系。具体来说,经济增长1个百分点,能够带动就业增长0.737个百分点,而资本增长一个百分点,则带来就业减少0.388个百分点。从分阶段的情况来看,1979-1989年期间,lny显著而lnk不显著。同样,1990-2002年也是如此。2003-2012年期间,lny和lnk都不显著。这可能表明,在方程中,遗漏了影响就业增长的更重要的变量,因而是方程的解释力明显不足。

表2 固定效应结果

*p<0.05,**p<0.01,***p<0.001

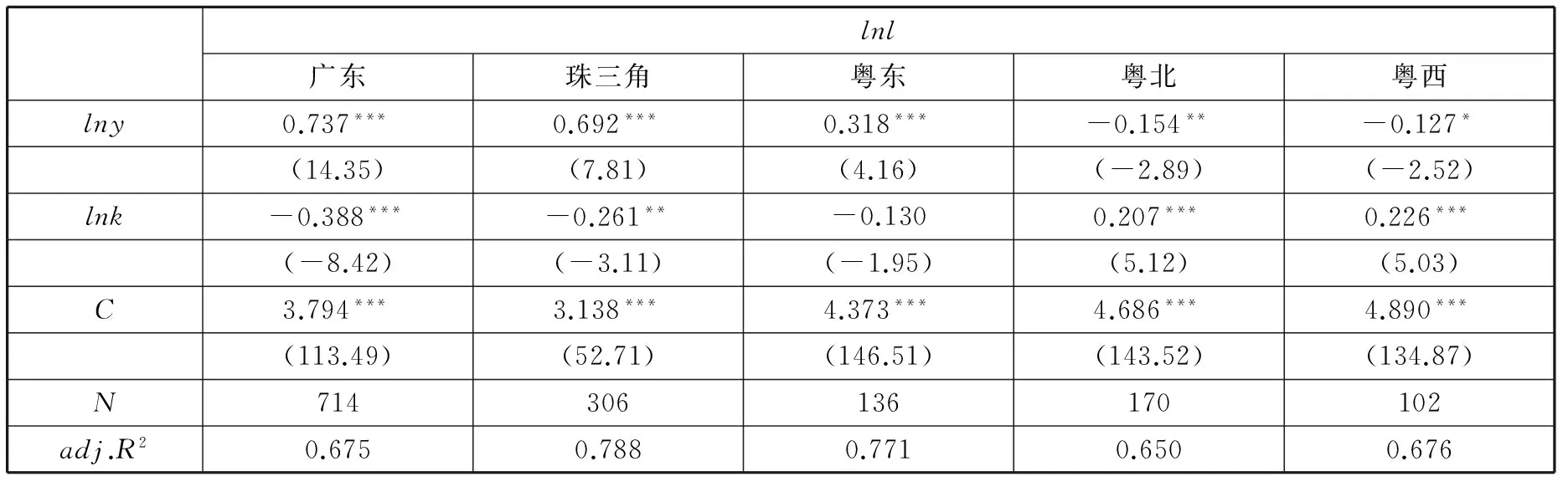

分区域固定效应结果见表3。第二列报告了全省的回归结果,后面四列则分别报告了珠三角、粤东、粤北和粤西的结果。从珠三角的结果来看,lny和lnk都很显著,经济增量与就业呈现正相关关系,而资本存量则产生了明显的挤出效应,呈现出与就业的负相关关系,这和全省的结果比较一致。粤东地区lny很显著,而lnk不太显著,表明粤东地区经济总量和就业呈现比较显著正相关关系。粤北和粤西地区的情况比较类似,lny和lnk都比较显著,但是lny的系数为负,而lnk的系数为正,显然与经济发展规律不一致。这进一步验证了前一节就业弹性的分析结果,粤北和粤西以大项目带动经济增长,而这些大项目的资本密集型特征明显,对就业产生了排挤作用,但产业集聚一定会带来相应劳动力的投入,因而资本呈现了与劳动就业的正相关关系,并且其带动作用要高于经济增长。这也就解释了粤西和粤北地区的低就业弹性。此外,由于劳动力流动及产业转移等的影响,lny和lnk的影响反而与一般规律不相适应。

表3 分区域固定效应的结果

*p<0.05,**p<0.01,***p<0.001

四、结 论

本文采用就业弹性的概念工具,分析广东总体就业弹性、产业就业弹性和地区就业弹性的变化特征,认为广东的就业弹性不高。为检验经济增长的就业效应,建立就业需求方程。面板分析模型的结果表明,广东经济增量与就业呈现正相关关系,而资本存量则产生了明显的挤出效应,呈现出与就业的负相关关系。在以上分析的基础上,认为广东的经济规模扩张带来了三大就业效应:

(一)就业集聚效应。所谓就业集聚效应,是指经济增长带动劳动力在某一区域的大量集聚。从1978-2012年,广东就业人数净增3690万人,2012年是1978年的2.5倍。在广东经济增长过程中,就业的集聚效应最明显,也最直观。抛开发展模式和发展质量,在35年内净增就业3690万人,本身就是经济发展的奇迹。常住人口的规模对就业的影响显著,常住人口规模增加1个百分点,就业增长0.351个百分点。广东常住人口的迅速增加,主要是由于人口的跨省流动。因此,这也间接说明了就业的增加在很大程度上是由于外省人口向广东集聚。经济增长带来就业集聚效应的同时,就业集聚效应的反作用力也在增强。由于大量的劳动力集聚,彻底改变了广东的城市化进程,并对工业化的推进产生了反作用,甚至影响和改变了区域的经济特征,这正是就业集聚效应反作用力的体现。

(二)就业转移效应。就业转移效应伴随着就业集聚效应而来,确切说应该是劳动力转移效应,主要指劳动力在不同产业间的转移。随着经济迅速增长,劳动力加快转移,由第一产业转到二、三产业。1978年,广东第一产业就业比重为73.7%,到2012年降到23.8%,而第二产业由13.7%增至42.4%,第三产业由12.6%增至34.2%。1978-2012年广东就业人数净增3690万人的情况下,第一产业就业人数绝对下降近260万人。1979-2012年广东第一产业平均就业弹性为负,说明随着经济增长,第一产业就业人员不断流出,呈现很强的就业转移效应。2012年,广东第一产业就业占比23.8%,仍远高于美(1.5%)、日(4.2%)、韩(12.4%)的比重,就业转移效应仍会比较明显。

(三)就业分化效应。由于区域经济发展的不平衡,劳动力往往向经济更发达的区域集聚,区域经济增长导致区域内部的就业分化效应,发达地区容纳了更多的就业,相对而言欠发达地区就业增长比较缓慢。广东在经济快速增长过程中,就业分化效应不断增强,并且严重拉低了全省的就业弹性,对广东省的经济增长和就业稳定带来了严重挑战。但从模型的估计结果来看,区域发展不平衡实际上促进了就业的增长。可能的原因就在于产业和劳动力大量向珠三角地区集聚,使珠三角的发展水平远高于粤东西北。并且,珠三角对就业的吸纳能力要远高于粤东西北地区。因而,随着粤东西北与珠三角发展的不平衡,反而对就业产生了拉动作用。区域不平衡程度提升1个百分点,拉动就业0.389个百分点。

陈安平,李勋来.2004.就业与经济增长关系的经验研究[J].经济科学(1):30-34

陈晓珊,袁申国.2013.广东经济增长对就业水平的影响分析.广东外语外贸大学学报(3):24-27.

陈桢.2007.产业结构与就业结构关系失衡的实证分析[J].山西财经大学学报,29(10): 32-37.

蔡昉.2007.为什么“奥肯定律”在中国失灵——再论经济增长与就业的关系[J].宏观经济研究(1):11-14.

蔡昉,都阳,高文书.2004.就业弹性、自然失业和宏观经济政策——为什么经济增长没有带来显性就业[J].经济研究(9):18-25.

丁可,丁建勋.2012.区域经济增长与就业弹性研究——基于面板数据的分析[J].现代商贸工业(13):3-5.

龚六堂,谢丹阳.2004.我国省份之间的要素流动和边际生产率的差异分析[J].经济研究(1): 45-53.

龚玉泉,袁志刚.2002.中国经济增长与就业增长的非一致性及其形成机理[J].经济学动态(10):35-39.

胡永泰.1998.中国全要素生产率:来自农业部门劳动力再配置的首要作用[J].经济研究(3):33-41.

李文星.2013.中国经济增长的就业弹性[J].统计研究(1):61-67.

孟连,王小鲁.2000.对中国经济增长统计数据可信度的估计[J].经济研究(10):3-13.

朱轶,吴超林.2010.中国工业资本深化的区域特征与就业效应——兼论分权体制下资本深化态势的应对[J].南开经济研究(5):125-139.

张军,吴桂英,张吉鹏.2004.中国省际物质资本存量估算:1952—2000[J].经济研究(10): 35-44.

张军,章元.2003.对中国资本存量K的再估计[J].经济研究(7):35-43.

AGHION P, HOWITT P.1990.A Model of Growth Through Creative Destruction[R]. Working Paper No.3223. Cambridge, Massachusetts: NBER.

JAEWOON K,YOUNG Y K,SANGPHIL K.1998. Regional Income Convergence:Evidence from a Rapidly Growing Economy[J].Journal of Economic Development,23(2): 191-203.

RAWSKI,THOMAS G.2001.What’s Happening to China’s GDP Statistics[J].China Economic Review,12(4):298-302.

[责任编辑:萧怡钦]

Research on the Synergy between Economic Growth and Employment in Guangdong Province

ZHANG Jianwu1GAO Yibing2LI Nan3HE Feifan4

(1 & 4.SchoolofEconomics&Trade, 3.SchoolofBusiness,GuangdongUniversityofForeignStudies,Guangzhou510006;2.GuangdongAcademyofSocialSciencesInstituteofEnterpriseStudies,Guangzhou510610,China)

This paper, by using the concept of employment elasticity to analysis the change of the overall employment elasticity, industry employment elasticity and regional employment elasticity in Guangdong Province, found that the employment elasticity of Guangdong is not high. Regional development imbalance has been severely pulled down the province’s employment elasticity, economic growth and employment stability has brought serious challenges. In order to check the employment effect of economic growth, this paper establishes the employment demand equation. The results of panel analysis show that there is a positive correlation between economic increment and employment in Guangdong, while the capital stock has a significant crowding out effect, showing a negative correlation with the economic growth; and the effects of economic growth are employment agglomeration, tranfert and differentiation.

economic growth; employment elasticity; employment effect; synergy

2016-04-01

国家民委课题 “民族地区就业问题研究”(2015-GM-124);广东省科技厅软科学课题“人力资本、产业分工对区域经济发展的影响和作用机理研究——基于珠三角的实践”(2016A070705057)。

张建武(1969-),男,山东曲阜人,经济学博士,广东外语外贸大学经济贸易学院教授,研究方向为劳动经济理论与政策。高怡冰(1976-),男,河南洛阳人,经济学博士,广东省社会科学院企业研究所研究员,研究方向为劳动经济学。李楠(1972-),女,黑龙江齐齐哈尔人,管理学博士,广东外语外贸大学商学院副教授,研究方向为人力资源管理。何飞帆(1988-),男,广东深圳人,广东外语外贸大学经济贸易学院研究生,研究方向为理论经济学。

F061.3

A

1672-0962(2016)04-0039-09