我国哈代小说研究热点知识图谱

2016-09-16龚雪萍李新德

龚雪萍, 李新德

(1.浙江科技学院 外国语学院/中德学院,杭州 310023;2.温州大学 外国语学院,浙江 温州325035)

我国哈代小说研究热点知识图谱

龚雪萍1,李新德2

(1.浙江科技学院 外国语学院/中德学院,杭州 310023;2.温州大学 外国语学院,浙江 温州325035)

以知网文学类核心期刊上哈代小说研究文献为基础,利用BICOMB和SPSS软件绘制的热点知识图谱可帮助学者准确了解我国哈代小说研究论文中的热点和趋势:论文研究主体仍是悲剧观、人物性格等;较之小说背景研究,文本细读类别的成果未得到足够的重视;对作品中现代性的讨论和比较文学方面的研究取得进展;从伦理批评、电影改编角度等论述还较少,关键词未入选。学者可从上述方面进行深层探究,推动哈代小说在中国的经典化。

哈代小说研究;研究热点;关键词共词分析;知识图谱

托马斯·哈代是英国享有盛誉的小说家和诗人,其小说自20世纪20年代被译介到中国后就受到国内学者的关注。通过个人团体、批评、译本和译者、高校教育以及影视改编等媒介的多管齐下,哈代的小说在中国确立了经典地位。就我国的哈代小说研究论文而言,虽然取得了长足进步,但是还存在话题较为单一等问题,仍有很大的发展空间。为了更好地展示我国哈代研究现状,为后继研究者提供参考,本文拟采用近期国际上较为认可的科学知识图谱法,绘制我国哈代小说研究的热点知识图谱。

将统计方法用于分析哈代文学可能是哈代小说研究的新走向。2013年毕欧克·毕奈姆(Biook Behnem)采用评价分析法对哈代的短篇小说进行了梳理,旨在发现哈代通过何种方式含蓄地使读者接受其隐含的哲学[1]。更有趣的是玛格丽特·可伯(Margret Kolb)用概率的数学统计分析了哈代威塞克斯小说中的酒鬼行走路径,发现哈代的二元选择形成了其小说人物的圆形行走轨迹,将维多利亚时代人们运动的模式转换成了小说中的正规准则[2]。知识图谱是把知识纲要化显现的一种方式[3],现被广泛应用于许多领域,同时也彰显了比较文学的跨学科研究范式。

一、研究方法

进入中国知网内学术期刊网络出版总库,检索主题为“哈代”并含“小说”,查阅时间为2015年12月9日。不设时间期限,期刊来源定为核心期刊,共查阅到文献190篇,除去论述哈代诗歌及其他作家的研究论文6篇,得到有效论文184篇。然后作者对文献的关键词进行规范处理,如把“托马斯·哈代”统一为“哈代”,《德伯家的苔丝》统一为《苔丝》。我国哈代小说研究论文在20世纪80年代后迅速增长,但质量参差不齐。作者将期刊限定为核心,以便更好地代表我国哈代小说研究的水平。本研究采用的研究工具是中国医科大学崔雷教授和沈阳弘盛计算机技术有限公司开发的BICOMB共词分析软件以及SPSS20统计软件。研究过程简述如下:首先,确定高频关键词,在BICOMB中建立高频关键词共词频矩阵;其次,进行高频关键词聚类分析,将共词矩阵导入SPSS20中,得出关键词的聚类树图,并由此划分关键词聚类;最后,对相异矩阵进行分析,绘制出关键词知识图谱,并对结果进行分析。

二、研究结果与分析

(一)关键词频的统计及分析

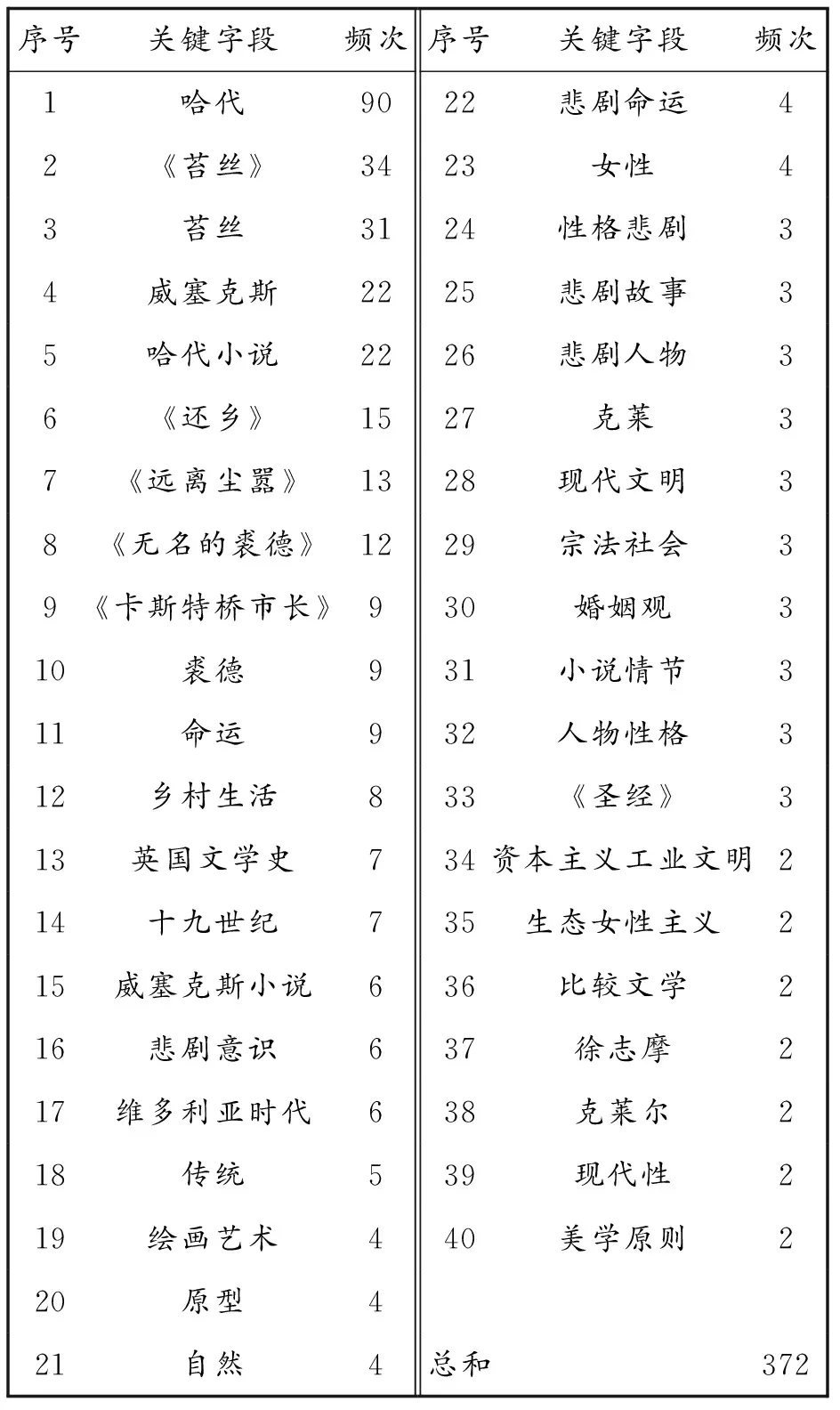

利用BICOMB软件对符合标准的论文进行提取、统计,截取累积频次达到总频次40%左右的关键词为高频关键词[4],确定合适的关键词个数。资料中关键词出现总频次为932次,故得到约40个能表明哈代研究方向的关键词作为高频关键词(见表1),出现总频次为372次,占到了总频次的39.9%。

表1 哈代小说研究的高频关键词

(二) 高频关键词的聚类分析

高频关键词聚类分析结果显示,我国哈代小说研究领域可分为四类。种类一为对哈代小说中女性和文本特色的研究。可细化为两类,子类一是对文本内在特色的分析,包括绘画艺术、美学原则两个关键词;子类二是对文本外在因素的探讨,包括资本主义工业文明、生态女性主义、自然、女性、《苔丝》、婚姻观和维多利亚时代七个关键词。种类二为悲剧话题的研究,包括苔丝、《圣经》、性格悲剧、《无名的裘德》、英国文学史、威塞克斯、裘德、哈代小说、人物性格、克莱尔、悲剧人物、现代文明、乡村生活、《还乡》、《远离尘嚣》、十九世纪、悲剧故事、小说情节共十八个关键词。种类三为对哈代小说中现代性的探讨,包括威塞克斯小说、现代性(因此关键词在热点图谱中脱离了种类一,较靠近种类三,故归入此类)、宗法社会、哈代、《卡斯特桥市长》、原型即用各种新的批评理论对其进行分析。种类四是比较研究,包括比较文学、徐志摩、传统。

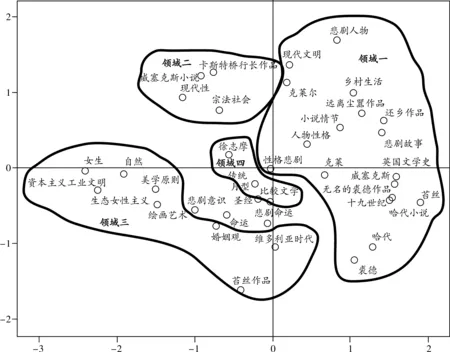

我国哈代小说研究知识图谱(如图1)中四个领域(按象限描述)的划分情况与聚类分析的四类结果基本一致,其中领域一对应种类二,领域二对应种类三,领域三对应种类一,领域四对应种类四。

(三)知识图谱的制作和分析

领域一主要是研究哈代小说的悲剧性,主题词悲剧人物、悲剧故事、性格悲剧表示了这一话题研究的密集性。其中性格悲剧处于整幅图的正中心位置, 说明其在一定程度上引领着中国的哈代小说研究。王桂琴通过对1980—2004年间国内哈代研究论文的统计得出,对哈代创作思想的研究主要集中在他的悲剧思想等方面,并分析了哈代小说的悲剧主题,探讨了悲剧根源[5]。2004年以来,徐江清发表在《外国文学研究》上的《亨察德的伦理悲剧——伦理视角下的〈卡斯特桥市长〉》和钟云霞在《世界文学评论》上的论文《〈卡斯特桥市长〉的悲剧思想和自然环境》,证明此话题仍继续被关注。关于《远离尘嚣》的研究较多,而《林荫下》《一双蓝眼睛》《塔中恋人》和短篇小说未得到应有的关注,这种现象没有得到根本改变。而且对苔丝、克莱尔和裘德的人物形象探讨最多。只有2003年刘俐俐在《外国文学》上发表的《心里展开的故事与人的痛苦——哈代〈彼特利克夫人〉解读》,作者运用格雷马斯的结构语义学理论,对这部短篇小说作品进行了重新解读。以《彼特利克夫人》为语料文本,运用结构语义学的理论进行分析是一个新的尝试,也是我们可以继续努力的方向。

领域一内人物情节、人物性格和《远离尘嚣》及乡村生活形成一个聚群,说明这几个关键词常常一起出现。如敏捷的《哈代小说人物性格的系统分析》中着重分析了《远离尘嚣》中芭斯谢芭、盖伯瑞尔和博尔伍德等的性格特点以及复杂多维的建构过程。巧合的是,敏捷在1992年发表的《〈远离尘嚣〉:哈代悲剧性小说的发轫》中第二章以“雏形初具:多侧面的人物形象”为标题对作品中的奥克、特洛伊等主要人物进行了细致的形象分析,从而得出哈代这部作品的创作为以后的小说创作奠定了一定的基础。“现代文明”与“乡村生活”以及领域二的“宗法社会”相距较远,呈现“对立”状态,证明两者的不相容性。现代文明资本主义的侵入必然带来对传统宗法制社会的破坏,这也是造成哈代小说中诸多人物悲剧命运的根源。聂珍钊指出:哈代将他的艺术视野凝聚在小说中,被称为“威塞克斯”的地区,描写在现代资产阶级文明的侵蚀下,这个保持着古老秩序的宗法社会怎样从繁荣到衰落[6]。“现代文明”处于领域一的边缘位置,对其在哈代小说中的具体体现还可以深入挖掘。《无名的裘德》与关键词“十九世纪”和“威塞克斯”相距较近,聚合度较高,说明对这部作品的社会背景分析较多。殷企平曾深入分析了《无名的裘德》中的“小时光老人”和铁路意象,他是社会“速度”进步的产物,过早地失去了童真。作者指出,《无名的裘德》整个故事都是在“铁路时间”的背景下演绎的[7]。把作品放在它实在发生的时间点去关照,会得到较为贴切的结论。

图1 我国哈代小说研究知识图谱

领域一处于第一象限和第四象限,根据对知识图谱战略坐标的解读原则可知,第一象限的主题领域内部联系紧密并处于研究网络的中心地位,第四象限的主题领域则在整体工作研究中处于边缘地位[8]。由此可得出对哈代小说作品的人物形象、人物性格以及悲剧的研究是现在的主流,这与聂珍钊、何宁等的综述解读不谋而合,而《无名的裘德》及其背景研究虽然融合性较高,但研究较少,有一定的发展潜力。

领域二包含威塞克斯小说、卡斯特桥市长、现代性和宗法社会等关键词,聚合度较高,相关研究较活跃,在整个网络中具有较大的潜在重要性。其中心词是现代性,研究方向的转变折射了人类社会的发展。现代性特指西方理性启蒙运动和现代化历程所形成的文化模式和社会运行机理[9]。丁尔苏在《前现代—现代转型的文学再现》中说道:现代社会有一套分工明确的机构和制度,以科学的规律为指南[10]121。“宗法社会”离另三个关键词较远,预示着在研究中现代与宗法制社会的不相融合。就哈代小说的研究而言,更多的是运用现代主义文学批评理论。现代性与《卡斯特桥市长》和威塞克斯小说聚集在一起,较常在一起讨论。传统与现代的初始交锋在托马斯·哈代的《卡斯特桥市长》中得到了有力渲染[10]122。主人公亨查德和法夫瑞之间不仅仅是个人的冲突,更是新旧两种社会的冲突。就其他的威塞克斯小说而言,《无名的裘德》中现代性色彩也较为浓厚。在哈代研究专家凯斯·威尔逊(Keith Wilson)编写的《哈代论集》(《A Companion to Thomas Hardy》)中单列一章论述哈代与现代,收录了米勒(J.Hillis Miller)和特里·瑞特(Terry R. Wright)等的三篇文章,与哈代生平、文本内研究等章节并列,体现出一定的重要性。M.米勒首先分析了“现代主义阶段”具有的特征:个体经历中的孤离、难以沟通以及对不相关细节的不断关注[11]。而《卡斯特桥市长》中关于身体语言交流失败的很多表述恰恰表现了小说的“现代性”。不仅仅是学者的分析展示了哈代小说与现代性的关系,哈代本人或者借其小说中的人物之口也表达了相似的观点。1893年哈代在写给弗劳伦斯·汉尼克的信中提道:“如果你想要整个世界倾听,那么你必须现在说他们在此后的五年到二十年内想些什么和说些什么。”[12]在《无名的裘德》中也有类似的表述。另与国外相比,中国这方面的研究也取得了丰硕成果,《德伯家的苔丝》和《无名的裘德》一直被中国哈代评论家作为研究哈代创作中现代性的范本[13]。并且学者也并未止步于此,许多现代批评理论如存在主义、后现代主义等也被应用于对哈代小说的阐发研究,数量可观但分析不够透彻,这也是大多数学术论文的套路。核心期刊中此方面论述质量较高,如《哈代小说中的现代主义质素》中从内容和艺术手法两个方面进行分析,紧密结合文本,得出我们应把哈代看作是小说领域的开拓者[14]。研究方法不应当是外在的和强加的,而应当是从研究对象自身中成长和发展起来的[15]237。若能在阅读原始材料的过程中形成自己的独特感悟,分析自然深刻。

领域三包含资产阶级工业文明、自然、生态女性主义、女性、美学原则、绘画艺术等关键词。这一象限的主题领域内部连接紧密,题目明确,并且有研究机构在对其进行正规的研究。与领域一相比,出现了新的批评方法“生态批评”和“女性主义”,并且关键词“绘画艺术”和“美学原则”说明学者开始用新批评的方法来研究哈代小说,注重作品内部研究,这与国外对哈代的研究重点相吻合,但又略有滞后。新批评的影响左右了20世纪50年代西方的哈代研究,诺曼·霍兰德等都发表了较高质量的研究论文[16]121。这同样彰显了一种跨学科跨领域的研究范式。邹乐论述了《德伯家的苔丝》中的长篇绘画艺术,通过对“色彩双重的象征意义”和“透视法”的运用等的分析,凸显了哈代对绘画知识的灵活运用。“美学原则”也同样出现在对哈代小说艺术工程的探讨中。与此相似的还有何欣的《苔丝悲剧命运的法律审视》,指出苔丝的死亡不仅是性格和命运的悲剧,还是法律的悲剧,哈代通过这一形象对资本主义的法律作了深刻的控诉和批判[17]。马弦和刘飞兵则详细探讨了哈代“性格与环境”小说的民谣艺术,发现民谣常常参与小说情节序列的铺垫和过渡,对人物的个性特征进行了隐喻式投射[18]。此领域内,资本主义工业文明和生态女性主义近乎重合,融合性较高,两者经常被结合讨论。如有学者认为:在哈代生活的年代,工业革命对自然生态的破坏已经显现,哈代有意无意地在对女性的关注中联系对自然生态的关注,从而激发其生态女性主义意识的萌芽[19]。“自然”与“资本主义工业文明”间隔较远,说明两者呈现一种对立的状态。在两者的夹缝中是人类的生存,哈代将之解读为宿命。从图1中还可以进一步看出,关于哈代小说的研究主要围绕女性和威塞克斯(横轴)、现代文明和维多利亚时代(纵轴)展开,共同关注的焦点是性格悲剧(坐标中心点)。在知识图谱中,坐标横轴表示向心度,即领域间相互影响的强度;纵轴为密度,表示某一领域内部联系强度[20]。所以此领域的研究主题虽联系相对紧密,但密度和向心度都较小,在整个研究中处于边缘。这反映了对这些主题方面的哈代小说进行分析的高质量论文还较少,我们应结合当下中国经济发展与自然、与精神文明建设之间的现状对哈代小说进行研读,以期得到有益的启示。

领域四内的关键词分布密集,讨论苔丝、淑等人物“圣经”“原型”的论文较为常见,其处于第四象限,在现在的研究形势下处于相对边缘的地位。但其中“徐志摩”和“传统”在第二象限,有较为活跃的研究趋势。徐志摩是中国文坛中谒见哈代的第一人,他通过自己的文学活动和“新月社”的活动有效地促进了哈代小说在中国的传播。他作为高频关键词的出现,证明中国学者开始关注哈代小说在中国的传播。在这一领域内,比较重要的关键词是比较文学。多数研究论文将哈代与沈从文、贾平凹等相比较。但是,比较文学并不单纯是对文学的比较,“拉郎配”不可取。如果研究主体没有把自己的研究视域透入与汇通到中外文学现象的深处,去寻求两者之间的关系性、内在性、深度性与体系性——类比因过于简单和机械,既没有学术价值,也无法在学理上说明比较文学这一学科的视域、界限与意义[15]65。在中国知网中有三百余篇关于哈代作品与其他作家作品的比较研究论文,其中中国作家废名、路遥、张爱玲等较多,外国作家主要是劳伦斯、艾略特和福克纳等。这些论文质量参差不齐,略显泛滥,未出现新的汇通性研究。可喜的是在这一领域,我国研究者对哈代和中国作家所作的比较性研究卓有成果。比较《红楼梦》与《德伯家的苔丝》中的女性人物,沈从文的湘西小说与哈代的威塞克斯小说,沈从文与哈代的悲观意识等,显露了哈代小说研究的中国特色,对全球哈代研究作出了别具一格的贡献[21]。何宁也表示:“与西方的哈代研究相比,中国哈代研究具有自己的特色,主要体现在与中国作家的比较研究和翻译研究这两方面”[16]129,这些研究有效促进了哈代小说在中国的接受。关键词中悲剧意识、命运和悲剧命运离领域四较近,说明在与中国文学的比较研究中,探讨哈代小说悲剧观的仍然居多。

为了对东西方哈代小说研究有清晰的认识,笔者根据对英文文献数据库EBSCO、SPRINGER、GALE和谷歌学术的查询结果,发现国外哈代研究现状近年来呈现几个特点。一是真正关注了此前研究较少的小说,如《林地居民》《意中人》和《冷漠的人》等,《无名的裘德》研究仍盛,但《苔丝》研究不如以前。道科·继母(Donguk Kim)著《哈代的〈意中人〉:一个幽灵故事》解析了《意中人》主人公皮尔斯通游荡的本质,并认为此部作品反映了哈代的美学思想,可称之为“自觉地后现代性”[22]。梅来因·伊斯特(Melanie East)在其《希望之网:哈代〈冷漠的人〉中的浪漫博弈》中写道:对这部“次要小说”的忽略是令人遗憾的,哈代下意识地结合了现实主义和现代浪漫,以此嘲笑了当时的文学传统[23]。这些说明西方已经开始对哈代小说的全面探索。二是心理分析较为盛行,这方面论文和专著并进。芭芭拉·斯查伯(Barbara Schapiro)运用斯蒂芬·米切尔的心理分析对《意中人》中浪漫背后的无意识进行了探讨。另有罗斯梅尔·摩根(Rosemarie Morgan)为苏珊尼·肯(Suzanne Keen)的新书《哈代大脑:心理学、神经病学和哈代的想象》亲自撰写书评,称其“对哈代可能进行探索的边径开辟了新的足迹”[24]。三是哈代研究专著成果丰富。凯斯·威尔逊主编的《再评哈代》、摩根编选的《新哈代论集》等高质量的论文合集接连出版,另有研究《林地居民》等单部作品的著作问世。对比以上分析可见,国内外研究虽仍有差距,但各有千秋。差距在于国内虽早已显示出对哈代小说“次要小说”关注不够的问题,却没有根本性的变化,文本内分析普遍不够深入。国外除了自身对哈代生平研究的优势外更注重“内部”研究,近年来更是趋于文本中的心理活动分析,以此洞见哈代的美学或自我思想。国内讨论较多的生态、伦理以及比较研究等可算特色,这与中国经济发展的大环境密切相关。社会快速发展出现的污染、人际关系异化等种种问题使学者在文学中找寻共鸣。比较研究上文已经分析,在此不再赘述。

三、结语

近些年来,哈代小说研究在中国核心期刊里可以保持每年3~4篇的量,说明其在当下仍然有活力。根据以上分析可得,中国的哈代研究论文主流仍然是悲剧观、小说情节和人物性格,其中苔丝、克莱尔、裘德等较受青睐,主要小说研究者较多。对小说背景的研究众多,但文本细读类别的成果如绘画艺术、美学原则等未得到足够的重视。对哈代小说作品中现代性的讨论正在兴起,但需注意防止现象与特征的简单匹配。比较文学方面的研究可以加强,能够为认识哈代的创作特点提供新的视角,更多更广地收集原始材料,发现哈代小说与中国文学的内在关系,进行有质量有根据的平行比较,对哈代在中国的接受具有积极的意义。可喜的是,中国学者的比较研究已经在国外显露头角,祁寿华2012年发表于《哈代评论》(《The Hardy Review》)中的《翻译与翻译变化:哈代小说在市场推动的后毛泽东主义时代的中国》及王羡林2007年在《哈代期刊》(《Thomas Hardy Journal》)中对哈代和沈从文作品田园挽歌的讨论,显示了中国特色的生命力,可以期待中国学者对国际哈代研究作出更大贡献。现在较新的伦理批评以及从法律角度等的分析未显示出来,说明学者对其论述还较少,关键词未入选;另外,哈代小说与新媒介如电影改编等的关键词也缺失,在现代媒体快速发展的情况下,学者可以在媒介方面进行规范研究。就如何切实改变研究集中于《苔丝》《裘德》《还乡》等的情况,笔者认为一是需要加强对其他小说和短篇小说的高质量译介;二是要及时引进国外哈代小说研究的成果,在跟随国际潮流的同时发展哈代小说与中国本土情况结合的研究;三是学界需要创造鼓励哈代其他小说研究的氛围。

在制作知识图谱的过程中也发现了一些问题:一是关键词不够规范。在表1中可以发现高频关键词中同时出现了“克莱尔”和“克莱”,都指代《苔丝》中的Angel Clair,表明我国现在对哈代小说中人物或者地点的译名还没有较为统一的标准。二是研究论文中存在学术浮躁的情况。知识图谱的资料来源需是学术文献总库的数据,所获得的许多中文核心期刊上所刊登的哈代研究论文篇幅较短,多是1~2页,分析也并不深入,停留在理论介绍—文本事实佐证的模式,大大阻碍了我国哈代小说研究论文的发展。相对于专著和其他促进哈代小说在中国经典化的媒介来说,研究论文周期更短,有利于我们及时了解现阶段研究现状,把握学术风向。统一规范的哈代小说作品及人物译名能够加深读者对哈代小说的印象,研究者若能沉下心来仔细阅读原著后再进行文本内外的细致解读,必能推动哈代小说研究论文的新发展。同样,在中国经典西传时,我们需要加大规范力度,推出高质量的译本和学术论文译文,以便于西方学者研读。

[1]BEHNAM B, BAHAR G.The demonstration of sexism in Thomas Hardy’s short stories via appraisal analysis[J].Journal of language teaching and research,2013(4):291-300.

[2]KOLB M.Plot circles:Hardy’s drunkards and their walks[J].Victorian studies,2014(4):595-623.

[3]FISHER K M,WANDERSEE J H,MOODY D E.Mapping biology knowledge[M].The Netherlands:Kluwer Academic Publishers,2000:5.

[4]张勤,马费成.国外知识管理研究范式:以共词分析为方法[J].管理科学学报,2008(6):65-75.

[5]王桂琴.1980—2004年国内哈代研究论文统计分析[J].外国文学研究,2005(6):151-161.

[6]聂珍钊.哈代的现实主义和悲剧思想[J].外国文学研究,1998(2):39-44.

[7]殷企平.“小时光老人”和铁路意象:解读《无名的裘德》中的铁路意象[J].英美文学研究论丛,2007(1):13-24.

[8]郭文斌.知识图谱理论在教育与心理研究中的应用[M].杭州:浙江大学出版社,2015:106.

[9]衣俊卿.现代性的维度及其当代命运[J].中国社会科学,2004(4):13-24.

[10]丁尔苏.前现代—现代转型的文学再现[J].外国文学评论,2009(4).

[11]MILLER J H.Modernist Hardy:hand-writing in the mayor of casterbridge[C]//WILSON K.A companion to Thomas Hardy.Oxford:Blackwell Publishing Ltd,2009:433-434.

[12]高万隆.婚恋·女权·小说:哈代与劳伦斯的小说主题研究[M].北京:中国社会科学出版社,2009:210.

[13]何宁.哈代研究史[M].南京:译林出版社,2011.

[14]李鹏.哈代悲剧小说中的现代主义质素[J].江西社会科学,2004(3):90-91.

[15]杨乃乔.比较文学概论[M].北京:北京大学出版社,2014.

[16]何宁.中西哈代研究的比较与思考[J].中国比较文学,2009(4).

[17]何欣.苔丝悲剧命运的法律审视[J].外国文学研究,2012(2):51-56.

[18]马弦,刘飞兵.论哈代“性格与环境”小说的民谣艺术[J].外国文学研究,2007(2):110-116.

[19]王玉哲.浅析《德伯家的苔丝》中生态女性主义意识的体现[J].语文建设,2015(11):58-59.

[20]冯璐,冷伏海.共词分析方法理论进展[J].中国图书馆学报,2006(2):88-91.

[21]张中载.新中国六十年哈代小说研究之考察与分析[J].外国文学,2011(3):48-55.

[22]KIM D.Thomas Hardy’s the well-beloved: a “ghost” story[J].College literature,2014(3): 95.

[23]EAST M.A “network of hopes”:the romance of gambling in Thomas Hardy’s a laodicean[J]. The comparatist,2014(38):297-313.

[24]MORGAN R.Thomas Hardy[J].Victorian poetry,2014(3):552-557.

(责任编辑:张璠)

Mapping Knowledge Domain Based on Hotspots Research of Critical Essays on Hardy’s Novels in China

GONG Xueping1, LI Xinde2

(1.School of Foreign Language, Zhejiang University of Science and Technology, Hangzhou 310023, China;2.School of Foreign Languages, Wenzhou University, Wenzhou, Zhejiang 325035, China)

In order to grasp relatively exact hotspots and trend in critical essays on Hardy’s novels in China and provide effective suggestions for future research, this thesis adopts the software of BICOMB and SPSS to analyze essays in core magazines that are downloaded from CNKI and make the mapping knowledge domains in this field. The results show that the main trend of Hardy’s studies in China still concentrates on the tragedy and character personalities of novels. Though adequate the studies of novels’ background are, the fruit of close reading is far from enough. Besides, modernity in Hardy’s novels attracts attention and essays written from the perspective of comparative literature boost. However, ethical criticism and film adaptation perspectives could be adopted to explore more, in which scholars can make some efforts.

studies on Hardy’s novels; research hotspots; coword analysis method; mapping knowledge domain

2015-03-10

龚雪萍(1991—),女,安徽阜阳人,浙江科技学院外国语学院/中德学院辅导员,研究方向:英语文学及文化;李新德(1970—),男,安徽临泉人,温州大学外国语学院副教授,博士后,研究方向:比较文学和典籍翻译。

I106.4

A

1674-0297(2016)04-0081-07