皖北区域交通基础设施与经济增长实证研究

2016-09-16花中东周杨雯倩

花中东, 周杨雯倩

(1.铜陵职业技术学院,安徽 铜陵 244000;2.上海财经大学,上海 200433)

·交通问题研究·

皖北区域交通基础设施与经济增长实证研究

花中东1,周杨雯倩2

(1.铜陵职业技术学院,安徽 铜陵 244000;2.上海财经大学,上海 200433)

皖北地区因交通条件限制,发展面临很大制约,振兴皖北,加快皖北地区交通基础设施建设势在必行。运用该区域时间序列数据,构建交通基础设施与区域经济增长及其动态面板模型,研究表明,皖北区域的经济增长会带来地区客运量和货运量需求的快速增长,但客运量和货运量的增长却未必会导致皖北地区的经济增长,且具有滞后平稳效应。一个地区的经济增长是多方面因素综合作用的结果,据此为皖北地区交通基础设施建设提出可行性政策建言。

皖北地区;交通基础设施;区域经济增长

一、提出问题

交通运输是社会经济活动和发展的重要载体,是一个国家国民经济体系的重要组成部分,同时是区域社会公共服务水平的基本体现。世界上经济社会迅速发展中的国家、地区和城市无不拥有一个成熟和完善的交通体系作为支撑。

在近几年的研究中,交通基础设施对区域社会经济的影响都得到了实证说明。张学良[1]对中国交通基础设施水平与区域经济增长的关系进行面板数据分析,并讨论各区域的差异状况,发现中国的交通基础设施与经济增长表现出很强的空间聚集特征,尤其在中部崛起地区交通先行起着重要的作用。2009年刘学华等[2]以西部大开发为背景,研究交通基础设施投资与区域经济增长的互动关系,认为自2000年以来交通基础设施投资对推动西部地区经济增长效果显著,投资规模和分布的变化对经济效率具有重要影响。黄庆、刘向杰[3]运用河南省经济增长与私人投资的数据,建立计量经济模型,并使用协整理论探讨基础设施的私人投资对经济增长的影响,实证研究表明私人对基础设施的投资与经济增长之间存在稳定的协整关系,二者互为因果关系。刘生龙等[4]分析中国省级面板数据可知,交通基础设施对中国的经济增长有着显著的正向促进作用,不同的地理位置和交通基础设施条件在我国区域经济发展差距中扮演了重要的角色。2015年吴继贵等[5]采用1949—2012年的数据,研究我国区域经济增长、交通运输和碳排放三者间相互影响的动态关系,表明区域经济增长对交通运输业的冲击影响较为微弱,缺乏敏感性,但却能够在一定程度上产生正向刺激作用。2016年董亚宁[6]运用2003—2012年我国省级面板数据,通过引入自变量与因变量空间滞后项,采用空间经济联系矩阵与构建空间杜宾模型实证检验交通基础设施空间溢出效应,得出交通基础设施投资通过乘数效应作用将带动本地区及周边区域经济快速增长。

梳理相关文献,目前大多集中于社会经济文化较为发达的区域,而较少关注贫穷落后地区;研究范围多为宏观领域内的经济问题,而较少关注社会问题,尤其是区域社会公共服务领域内的问题。为此,本文拟以社会经济较为落后的安徽省皖北地区为研究样本,试图利用ADF单整检、Johansen 协整关系检验、Granger因果关系检验以及动态面板建模分析,深层探究皖北地区社会公共服务领域的交通基础设施建设水平和区域社会经济增长之间的关系。

二、区域交通基础设施与经济增长机制分析

由于交通基础设施建设与运行涉及众多上下游产业和相关产业的发展,影响与此相关的众多因素变量,不可避免地产生诸多社会经济效应,客观上促进了地区经济增长。微观层面上,交通基础设施的完善可以缩短两地的地理距离,提高运输速度,增加运输重量,降低运输过程中的燃油等耗费,从而大幅度降低运输成本,增加某一区域的可达性,优化了企业的定位选择,并通过产业的分工与合作和聚集经济效益来拉动经济增长;同时随着交通基础设施的完善,缩短了交通时间,增加旅行和交流的可行性,提高了人民的生活水平。宏观层面上,交通基础设施建设是经济社会发展的先行资本,是促进经济增长的重要引擎,更是国家宏观财政政策中实现调控经济的重要手段。无论在交通基础设施建设期间,还是在交通基础设施建成后投入使用,都能够牵动沿线的社会消费,有效刺激交通基础设施建设区域的经济增长,具有较强的带动效应和很高的乘数效应。短期内,投入到交通基础设施领域的投资给建筑工程施工类企业带来直接的发展机遇,同时在建设过程中创造出大量的就业机会和岗位,可以吸引大量本地区的农民工前来就业。以铁路为例,目前每修1公里铁路可带来600个就业岗位。随着基础设施建设的大规模资金投入,牵动了诸多上下游产业如水泥、钢材、机械、木材等产业的发展,导致产出的成倍扩张,乘数效应很大。从长期来看,交通基础设施的投资扩大了交通基础设施的规模,增加了交通基础设施的存量水平,这种规模和存量水平的增加会产生多方面巨大的社会经济效应:首先,能够使区域间劳动力及其他要素供给的自由流通成本大大降低,从而促进区域间消费者、生产者与经营者参与市场的活动与联系更加便利与紧密,进一步提高地区间社会化与专业化分工水平而产生的空间、规模集聚和人才、技术溢出效应;其次,随着区域交通基础设施协调机制的完善,使得市场交易能力和范围不断增大,扩展了区域间社会经济范围,促进市场化进程,引导优质资本和私人资本的投入。据研究[7]发现,要促使某个区域的经济发展,除了该区域自身已有的城市聚集条件外,将该区域与其他区域连接起来的交通网络也是必备因素,当存在将该区域或城市与区域体系中更高层次的区域或者重要城市连接起来的交通网络时,区域经济的发展将产生巨大的空间溢出效应。

由于皖北地区社会经济基础较为薄弱,随着交通基础设施条件的进一步发展与完善,可以提升该区域内公共品的供给能力,提高社会公共服务水平,为社会经济发展提供基础平台;当前该地区产业单一且同构现象比较严重,交通基础设施的建设与发展有助于促进皖北地区产业结构的不断优化和合理布局。随着交通基础设施条件的进一步发展与完善,市场将更加开放,各生产要素可以更加自由流动,通过市场机制的调节作用和政府的引导作用,逐步把各地区及各城市由同质发展转变为错位发展,由此形成合理的、有机分工的产业群落和产业链,发挥产业互补效应及比较优势,优化地区内的产业结构;同时该区域交通基础设施条件的改善可以减少生产要素在地区间的流动成本,促进资金、技术和人才在地区间的自由流动,避免重复建设和重复引进资源的低效率,从而提高整个地区的经济运行效率[8]。此外,交通基础设施建设能够逐步优化皖北地区的投资环境,成为吸引FDI考虑作为定位选择的关键因素。

三、皖北交通基础设施规模现状分析

(一)皖北经济发展的基本现状分析

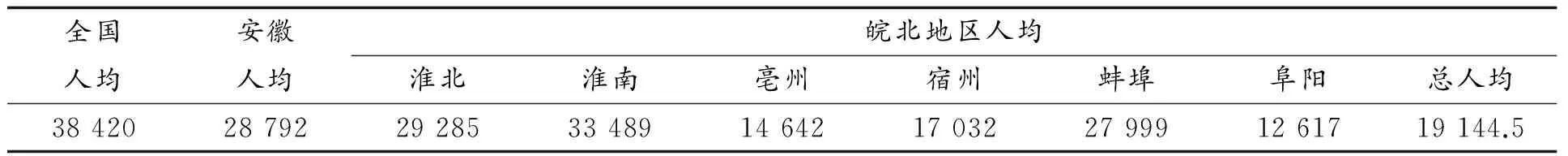

安徽皖北六市(县)①区域总面积约占全省近三分之一,而人口数量约占全省人口一半。由于人口众多、产业结构单一、经济基础薄弱等历史原因,该地区经济规模总量小,人均水平低,社会经济发展相对滞后。经过30多年的改革发展,尽管皖北地区奠定了一定的社会经济基础,但受皖北地区诸多因素影响,其发展速度仍受到制约,产业结构仍需优化调整,综合经济效益和居民收入水平仍有待提高,经济发展投入尚需进一步增加[9]。将2012年地区人均GDP与全省和全国的人均水平进行横向比较,其差距显而易见。除了人口总量较少且具备煤炭资源的淮南淮北较为接近安徽省的人均量外,其余各地区人口总量大,并且人均生产总值很低,有的地区仅为安徽省人均量的一半,占全国人均水平的三分之一。而地区总人均水平尚不足全国人均水平的50%。

表1 2012年皖北地区人均GDP与全省和全国人均GDP 元

注:资料来源于2013年《安徽统计年鉴》,皖北地区总人均以常住人口总量为基数计算所得。

(二)皖北区域交通运输规模分析

为进一步衡量皖北地区交通基础设施的建设规模,使用与交通运输需求更为直接的指标,以考察其变化情况。衡量皖北地区交通基础设施规模的因素很多,如总投资额、公路通车里程、铁路运营里程、航运里程及机场等。依据皖北地区的客观现状,选取2004—2014年11年间公路通车里程的变化情况作为考察指标。

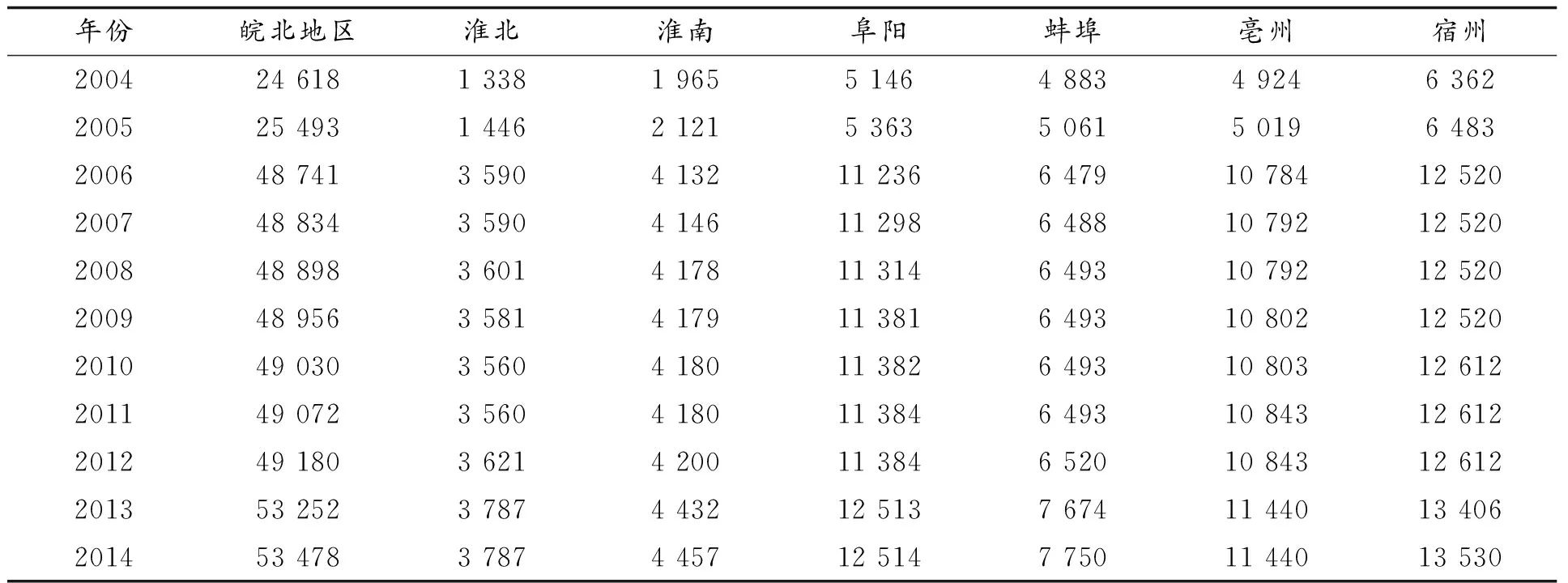

表2 皖北地区六市(县)2004—2014年公路通车里程 公里

注:资料来源于2005—2015年《安徽统计年鉴》及2004—2014年皖北六市(县)国民经济与社会发展统计公报等资料汇总。2005—2006年数据变动较大,主要是沟通县、镇、乡的支线公路(即四级公路增量)大幅提升;如在亳州本年度5 765公里的增量中有5 107公里的四级公路增量,阜阳市5 873公里的增量中有4 307公里的四级公路增量。

从表2看出,11年间皖北公路通车里程总量增长28 860公里,涨幅为117.23%。亳州的增幅最大,总量增长6 516公里,增长率达232.3%。公路通车里程指标的变化说明皖北区域交通网络已具备了一定的承载能力。

四、皖北地区交通基础设施建设与区域经济增长关系的实证分析

(一)模型选择和数据说明

1.样本数据

本文选取2000—2013年皖北行政区域重新规划以后的14年间时间序列的数据,分析皖北地区六市(县)交通基础设施建设情况与该区域内经济增长的关系。资料来源主要包括历年《安徽统计年鉴》、皖北六市(县)地区历年国民经济与社会发展统计公报等资料数据汇总以及《新中国55年统计资料汇编》。由于统计技术、统计口径和其他原因,某些年份的数据缺失,为了保证数据的连续性,对这部分数据使用加权平均法进行数据插值;对皖北六市(县)的各个变量数据进行了加总。其中GDP、PT、FT分别代表皖北地区总的人均国内生产总值、客运量和货运量,其他控制变量在后文的模型设定中具体介绍。

2.模型设定

本文拟在收集和整理相关数据的基础上,首先运用协整理论方法,实证分析皖北地区交通体系和经济系统之间的关系与规律;其次进行动态面板方法分析,探究皖北交通运输规模与区域经济发展的动态关系,为皖北地区交通体系的进一步完善和发展提供借鉴。

(二)交通基础设施规模变化与皖北地区经济增长的协整分析

1.单位根检验

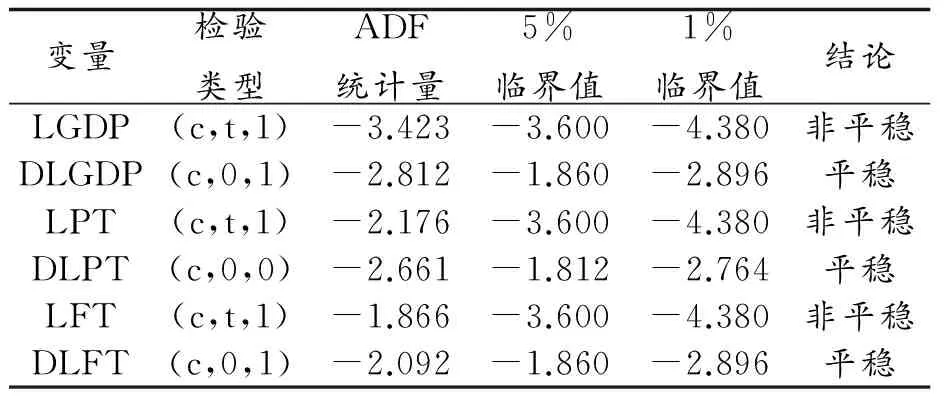

对变量进行协整检验之前,需要检验各个变量的平稳性,只有所有变量满足“同阶单整”的前提下,才可进行协整检验。如果变量存在着单位根,则说明其时间序列是随机游走和不平稳的,需要采用差分的方法来使其平稳。

采用ADF(Augmented Dickey-Fuller)方法对对数化后的人均GDP、客运量(PT)和货运量(FT),分别记为LGDP、LPT和LFT,进行单位根检验。

表3 各变量的平稳性检验

从表3可以看出,经过一阶差分后,LGDP、LPT、LFT在5%的显著性水平上都是平稳的,满足协整检验的前提条件。

2.协整关系检验

针对上述三个及三个以上一阶单整的时间序列,采用Johansen方法检验是否存在协整关系。得到包含常数项和时间趋势项的协整秩迹,检验结果表明只有一个线性无关的协整向量,最大特征值检验也表明无法拒绝“协整秩为1” 的原假设。在5%的显著性水平下,三个变量之间存在着1个协整关系,滞后阶数为2,其协整方程为

LGDPt=6.7518LPTt-3.9505LFTt-18.7896

(1.4717)(0.9956)

上式表明皖北地区的客运量和货运量对其GDP的弹性分别为6.7518和-3.9505。对误差修正模型的残差进行自相关检验,LM检验结果显示接受“无自相关”的原假设。

3.Granger因果关系检验

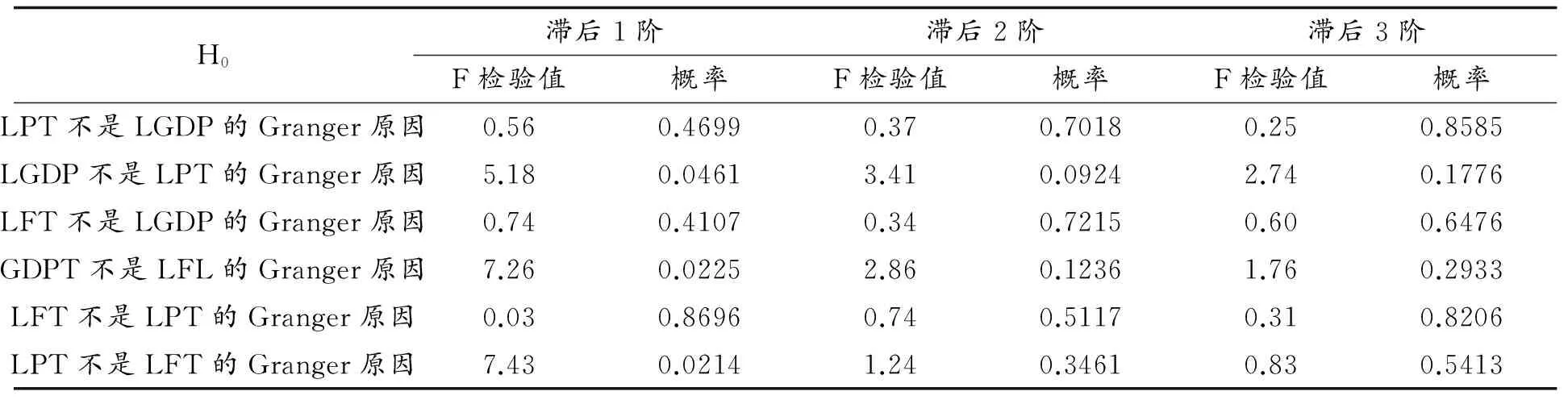

由于因果关系检验对滞后阶数非常敏感,本文分别对滞后1阶到3阶的情况进行检验,检验结果见表4。

表4 各变量间的Granger因果关系检验

从表4可以看出,从滞后1阶到3阶,LFT和LPT都不是LGDP的Granger原因,反过来LGDP 却是LFT和LPT的Granger原因,表明LFT、LPT和LGDP之间存在着单向的因果关系,并具有滞后平稳效应。

通过以上实证过程分析得出,皖北地区经济增长(GDP)、客运量(PT)与货运量(FT)之间存在协整关系,而且皖北地区的经济增长促进了该区域内客运量和货运量的增长,但客运量和货运量的增长却未必导致该区域内社会经济增长,客运量与货运量对经济增长的影响在长期内具有一定的持续稳定性。

(三)交通基础设施规模变化与皖北地区经济的动态影响关系

前文初步讨论了皖北地区的交通基础设施规模与区域经济增长的关系,为了进一步探究两者之间的动态影响关系,分析交通基础设施规模对区域经济增长的动态影响路径,以及区域经济对交通基础设施规模的反向影响效果,建立动态面板模型,对其进行分析探究。

首先分析交通基础设施规模对经济增长的动态影响,建立经济增长的动态面板模型:

LGDPi,t=α+βLGDPi,t-1+λLPTi,t+γLFTi,t+φXi,t+fi+μi,t,

其中,LGDP表示取对数后皖北地区六个市的人均GDP值,LPT 、LFT分别表示对数化后皖北地区六个市的客运量和货运量,X表示为了解释经济发展状况而引入的控制变量,其中包括对数化后的人均财政收入(lntrre)、财政教育支出(lnedupay)、新增固定资产额(lnk),用以刻画人力资本、固定资本投资以及政府补助或转移支付对皖北地区六市(县)社会经济发展的影响。

表5GDP动态面板分析结果

注:括号表示估计参数的标准差 *** p<0.01,** p<0.05,* p<0.1。

进行系统GMM估计后可知,和Granger因果检验结果一致,交通设施规模未对区域经济发展有正向促进作用,将其剔除后不影响回归结果。

为了进一步刻画区域经济发展对交通运输规模的作用,对货运量建立动态面板模型。为了控制货运量与区域经济的其他特征,在控制变量中加入新增固定资产额(lnk),建立模型为LFTi,t=α+γLFTi,t-1+βLGDPi,t+λLPTi,t+φlnKi,t+fi+μi,t。进行系统GMM回归,结果见表6。

表6货运量动态面板分析结果

注:括号表示估计参数的标准差 *** p<0.01,** p<0.05,* p<0.1。

由表6可知,皖北各地区经济的发展会促使货运量提升,而且客运量的上升也会对货运量有正向促进作用。即表明GDP和客运量都会拉动货运量的升高,进而拉动交通基础设施规模的提升。在此模型中,人均GDP每上升1%,货运量规模会上升0.657%;客运量规模每增加1%,货运量规模会上升0.271%,进一步证明三者的关系。

为了验证货运量与经济增长以及客运量的关系,建立以客运量为被解释变量的动态面板模型。为了考虑人口的控制因素,将人均财政收入(lntrre)、新增固定资产额(lnk)包括在内,即在模型中以控制变量X表示,其余变量和前文相同。模型设定为LPTi,t=α+λLPTi,t-1+βLGDPi,t+γLFTi,t+φXi,t+fi+μi,t。

表7客运量动态面板分析结果

注:括号表示估计参数的标准差 *** p<0.01,** p<0.05,* p<0.1。

由表7可知,经济发展、货运量以及人均财政收入均会对客运量造成显著影响,而且经济发达程度越高、货运量规模越大,客运量规模也会相应变化。在此模型中,人均GDP每上升1%,客运量规模会上升0.231%;货运量规模每增加1%,客运量规模会上升0.165%;人均财政收入的增加反而会使客运量规模缩小,人均财政收入每增加1%,客运量规模会缩小0.114%,这可能是由于当地居民收入增加,减少了外出务工的人口比例,从而使客运量规模有所降低。总之在客运量的动态面板模型中,经济增长(GDP)、货运量(FT)都会对客运量(PT)产生影响,与前文因果检验对货运量不是客运量变化的原因有一定不同,主要是因为因果检验未考虑模型中变量之间的内在联系。

五、结论及政策建议

(一)结论

第一,皖北区域的经济增长会带来地区客运量和货运量需求的快速增长,但客运量和货运量的增长未必会导致皖北地区的经济增长,这在一定程度上能够解释历史上蚌埠曾是安徽乃至华东地区铁路交通枢纽,但该区域内的社会经济增长却相对缓慢的现象。从目前皖北地区的发展来看,区域内产业较少,外出务工人员较多,人口外流现象较为严重,因此出现货运量、客运量的上升并没有对当地经济有促进作用。

第二,从Granger检验以及动态关系来看,客运量和货运量不是皖北地区GDP增长的原因,但是长期的协整关系中反映交通基础设施规模在长期对经济增长有显著的促进作用,并且这一结论具有一定的持续平稳效应。反之,就短期的动态关系来看,仅有经济增长对货运量和客运量等代表的交通基础设施有重要影响。但从中长期的协整关系来看,皖北区域交通基础设施建设和该区域社会经济发展具有重要相关性,主要表现为未来皖北区域内部的铁路及公路等交通网络的建设与发展,促使地区内部逐步形成一系列资源、物资、技术、人才、市场、信息、物流等具有一定集聚力的社会经济有机体和空间经济带,这些经济带的发展以及交通基础设施的网络化能进一步促进皖北特有的经济圈的形成[10]。

(二)政策建议

基于以上分析,我们分别从皖北交通地理环境、资本、人力资源与技术水平以及地方政府与区域市场等视角出发,提出以下政策建议。

一是合理规划皖北地区各要素资源存量和增量,通过提高全要素生产率水平以实现该区域内社会经济可持续发展。从皖北长期的发展来看,如果没有其他地理空间、资本和技术水平以及劳动力等综合要素资源条件为基础,仅凭交通基础设施过度投资方式拉动地区经济增长是不可持续的,只有在比较优势的前提下能够降低产成品运输边际成本时,才有可能促进经济增长。如果不顾及地方社会经济的客观现实,一味从需求端去拉动经济增长,通过过度透支地方财政、扩张银行信贷、拉高一个地区总债务的做法,可能不是一个科学合理的发展观念。依据国家“在适度扩大总需求的同时,着力加强供给侧结构性改革”的要求,皖北地区六市(县)应妥善处理好政府与市场的关系,并建立有效的约束机制,来保障供给结构的改善,打破该区域内城乡间土地资源、资金、技术及人员等要素的流动、交易、优化配置等诸多不合理体制和政策限制,进一步推动地区间的互联互通与基本公共服务均等化以及产业布局的再配置和产业结构优化升级。通过生产要素的进一步整合、流动和优化配置,实现该区域内平稳健康的可持续发展。

二是立足于皖北地区的客观现实,建立以综合交通体系为先导的全局发展模式。皖北地区因历史、自然条件等原因,社会经济发展的基础相对薄弱。为保障可持续发展,可依托原有的交通枢纽基础,逐步完善皖北区域综合交通网的布局和规划。各地区间应尽可能打破行政区划的障碍,统一规划该区域内的路网建设与配套服务工作,并建立统一的交通规划协调机制;统一规划皖北地区的交通基础设施系统;统一规划产业布局和结构;统一规划该地区的土地资源、水资源以及生态环境建设等,并逐步完善人才和资源合理流动机制。

皖北社会经济的发展应该充分立足于当地的实际,抓住东部经济发达地区产业转移的机会,发挥其在劳动力成本和区域资源的比较优势,按照市场原则,科学制定交通基础设施的投资计划,有效降低产成品运输边际成本,提高资本的边际产出,才能实现社会经济的健康平稳发展。

注释:

①本课题研究的皖北区域包括安徽省境内阜阳、蚌埠、淮南、淮北、亳州、宿州等六市。

[1]张学良.中国交通基础设施与经济增长的区域比较分析[J].财经研究,2007(8):51-63.

[2]刘学华,张学良,彭明明.交通基础设施投资与区域经济增长的互动关系:基于西部大开发的实证研究[J].地域研究与开发,2009(4):57-61.

[3]黄庆,刘向杰.基础设施的私人投资对经济增长的实证研究:基于河南数据分析[J].地域研究与开发,2009(3):27-30.

[4]刘生龙,胡鞍钢.交通基础设施与经济增长:中国区域差距的视角[J].中国工业经济, 2010(4):14-23.

[5]吴继贵,叶阿忠.交通运输、经济增长和碳排放的动态关系研究:基于1949—2012年数据的实证分析[J].交通运输系统工程与信息,2015(4):10-17.

[6]董亚宁.交通基础设施、空间溢出与区域经济增长:基于我国省级层面的实证研究[J].商业经济研究,2016(3):200-202.

[7]张学良,孙海鸣.交通基础设施、空间聚集与中国经济增长[J].经济经纬,2008(2):20- 23.

[8]刘乃全,陶云,张学良.中国区域经济增长协整分析与区域政策选择[J].财经研究,2006 (4):49-57。

[9]安徽省财政厅课题组.支持皖北地区发展的财政政策研究[J].决策,2009(9):6-7.

[10]朱素贤.托起“皖北交通中心”之梦[N].蚌埠日报,2012-05-18(01)。

[11]张学良.中国交通基础设施促进了区域经济增长吗:兼论交通基础设施的空间溢出效应[J].中国社会科学,2012(3):60-77.

(责任编辑:李晓梅)

An Empirical Study on Northern Anhui Regional Transport Infrastructure and Economic Growth

HUA Zhongdong1, ZHOUYANG Wenqian2

(1.Tongling College of Polytechnic, Tongling, Anhui 244000, China; 2.Shanghai University of Finance and Economics, Shanghai 200433, China)

Due to traffic conditions in Northern Anhui, its development is facing great constraints. To the revitalization of northern Anhui, it is imperative to accelerate the integration of transport infrastructure construction area. Using the time series data to construct the traffic infrastructure and the regional economic growth and its dynamic panel model indicate, the rapid growth in regional economic growth will bring about regional passenger and freight traffic demand, but the passenger volume and freight volume growth would not necessarily lead to economic growth in northern Anhui, which has the lag effect. The economic growth of a region is the result of many factors. The feasible policy suggestions for traffic infrastructure construction in northern Anhui are put forward.

northern Anhui; transport infrastructure; regional economic growth

2016-03-18;

2016-04-04

2014年安徽省高校人文社科研究重点项目“皖北区域社会公共服务一体化发展研究”(SK2014A409);2016年安徽省高校优秀青年人才支持计划重点项目“皖北区域城乡一体化发展与居民消费结构影响”(gxyqZD2016588)

花中东(1968—),男,安徽无为人,铜陵职业技术学院副教授,经济学硕士,研究方向:地方财政及政策;

周杨雯倩(1991—),女,贵州贵阳人,上海财经大学经济学院博士研究生,研究方向:数量经济学。

F127

A

1674-0297(2016)04-0047-07