论中国古塔的造型和装饰之美

2016-08-31戴孝军

戴孝军

(阜阳师范学院 文学院,安徽 阜阳 236037)

论中国古塔的造型和装饰之美

戴孝军*

(阜阳师范学院 文学院,安徽 阜阳 236037)

中国古塔是中国的古建筑之一。它在中国传统审美文化的浸染下,礼拜敬佛的神秘性有所降低而登临观赏的世俗性、美观性大为增强。其美观性主要表现在古塔造型的千姿百态、丰富多彩与装饰的繁缛富丽、花团锦簇上。这种形式上的美观性不仅仅是单纯的形式之美,而是给人以强烈的心灵震撼。

中国古塔;造型美;装饰美

DOI:10.14096/j.cnki.cn34-1044/c.2016.04.13

中国古塔不仅具有礼拜敬佛的神秘性、登临佛塔的世俗性,还具有给人以美感的美观性。这主要表现在古塔的造型和装饰上。中国古塔的形式可谓是千姿百态,丰富多彩,主要有楼阁式塔、密檐式塔、亭阁式塔、花塔、过街塔、金刚宝座塔、喇嘛塔等。这些塔要么高大挺拔、雄伟壮观;要么体量较小、稳定端庄;要么高低错落、主次分明;要么装饰繁缛富丽、花团锦簇、要么大腹便便、形如瓶状,等等。中国古塔的形式给人不同的美观感受,它不是单纯的形式美观,而是给人以强烈的心灵震撼。这种具有强烈心灵震撼的塔的审美性加强了审美的力度和力量。如“殚土木之功,穷造型之巧”“高风永夜,宝铎和鸣,铿锵之声,闻及十余里”“绣柱金铺,骇人心目”[1]20的北魏洛阳永宁寺塔;“发地四铺而耸,凌空八相而圆,方丈十二,户牖数百”[2]1181的北魏嵩岳寺塔;“塔势如涌出,孤高耸天宫”[3]205-206的唐代大雁塔;“外侈极于弘丽,内缜致于精微”[4]的明代大报恩寺琉璃塔,等等。这些古塔以其千姿百态的造型给人带去了审美的愉悦,看来它们不单单是一种形式的创造,而是充满着意蕴。在西方美学史上,克莱夫·贝尔首次提出了“有意味的形式”这一著名论断。正如英国美学家鲍桑葵所说的:“形式就不仅仅是轮廓和形状,而是使任何事物成为事物那样的一套套层次、变化和关系——形式成了对象的生命、灵魂和方向”[5]7-8。也就是说形式包括两个方面:一是事物的外部轮廓形状,这是人判断事物是怎样的问题,这是事物的外形式;二是由外在的轮廓形状能够反映事物的生命、灵魂和方向的问题,这是事物的内形式,可谓是形式包蕴的意蕴问题,只是这个意蕴有时明显,有时模糊。康定斯基就认为:“的确不能说,任何形式都是无意义的,和‘说不出什么来’的,世界上每一种形式都有一定的意义。但是它的信息我们往往不知道,即使知道一些,也经常没有把握住它的整个内涵。”[6]66那么,具体到佛塔建筑上,不同的造型也会造成不同的审美意味。如果从中国古塔的一个单体建筑来看,其形式构造基本上是由地宫、塔基、塔身、塔刹这四个部分组成,而地宫深埋于地下,离开了人的审美视线,我们主要从露出地面部分的塔基、塔身、塔刹这几个部分来体味其审美意蕴,因为塔的形式虽然是一个整体,但是这个整体是由许多间隔组成的有机统一整体。正如宗白华先生所说的“美的形式的组织,使一片自然或人生的内容自成一独立的有机体的形象,引动我们对它能有集中的注意、深入的体验。……美的对象之第一步需要间隔。图画的框、雕像的石座、堂宇的栏杆台阶……这些美的境界都是由各种间隔作用造成的”[7]103。也就是说“间隔”(事物的各组成部分)造成了事物的美的境界。对于中国古塔来说,古塔的形式之美也主要从塔基、塔身、塔刹这几个间隔部分体现出来的。

中国古塔塔基部分给人美观意味最强的还是须弥座,这“是随佛教传播进入中土的一种方形台座形式,其立面外观一般由上下枋、上下各一至二层叠涩及当中束腰相叠而成,特点是上下大致等宽、中部渐次收入。……一般用作佛像的坐具和佛塔的基座”[8]283。实际上,须弥座的运用早在南北朝时期就开始了,只是多用于佛像的坐具,用于佛塔的基座很少。早期的须弥座主要还是方形的台座,直线是其主要的线条,虽说中间有束腰,使线条的长短变化呈现有规律的形式,但给人的感受还是增加佛塔的稳定性,与楼阁式塔塔身的空灵形成鲜明的对比。正如刘敦桢所说的,“一般来说房屋下部的台基除本身的结构功能之外,又与柱的侧脚、墙的收分等相配合,增加房屋外观的稳定性”[9]14。这是说的房屋台基的作用,但同样适用于中国的古塔建筑。唐代的时候,人们对这种方形的须弥座进行了改造,逐渐采用了形似圆形的八角形的须弥座,并且较多地运用于砖石制造的密檐塔上。建于五代南唐时期(937-975年)的南京栖霞寺舍利塔在塔基上是最早运用八角形须弥座的中国古塔。该塔“是一座八角五层,高约18米的小石塔。塔的整体构图,创造了中国密檐式塔的一种新形式,就是它的基座部分绕以栏杆,其上以覆莲、须弥座和仰莲承受塔身,而基座和须弥座被特别强调出来予以华丽的雕饰,是它以前的密檐塔所没有的”[9]144。后来辽代的密檐式塔普遍采用此种基座,明清时期成为中国古塔基座的定制。这种塔的基座造型非常美观。首先是直线与曲线相互交替的八面体造型给人一种既刚直而又柔和的审美感觉;其次,上面的繁缛富丽的佛像雕刻及其周围的纹饰给人一种华丽的美感;最后,用这种繁密华美的装饰来衬托中部塔身的平整,使塔身显得刚健有力而成为塔的主体。另外,到清代的时候,这种基座又与汉白玉的石料相结合。汉白玉石料的柔和细腻、洁白无瑕的美更使佛塔的基座呈现出庄重大方、崇高典雅的美感,如熙和园的佛香阁和花承阁的多宝琉璃塔等都是采用的汉白玉石料做成的基座。“汉白玉作为建筑构成部分,既有利于其本身之美在绚丽多彩的景物中突显出来,又有利于烘托其上绚丽多彩的立面造型。”[10]118

塔身是佛塔的主体部分。中国古塔类型的区分主要在塔身的不同,而这些造型不同的塔身给人不同的审美感受,“亭阁式塔的塔身只有一层,小巧玲珑,较为古朴;密檐式塔身是层层相接的密檐,形成了富有节奏感的韵律,雄健伟岸;楼阁式塔的塔身是中国高层建筑的层层楼阁,重楼迭现,挺拔高大;喇嘛塔塔身由圆圆的塔肚和十三层圆圆的塔脖子组成,形成大筒圆和小筒圆的对比,加上那耀眼的白色,端庄圣洁;金刚宝座塔塔身由高大的塔体和耸立的五座小塔组成,丰富多变,加上布满在塔身上的狮子、象、孔雀、金翅鸟等雕饰,稳重奇谲;花塔的塔身密布装饰性的雕刻,远看犹如华丽的花束,瑰丽多姿……”[11]25乔治·桑塔耶纳曾说:“美有一个物质的形式的基础”“十层楼的大厦,层层高度相等,不论设计如何合适,也不能像亭台楼阁或比例精致的宝塔这么美。”[12]146比例精致的宝塔为何比层层高度相等的高楼大厦美,就是由于宝塔从下到上按比例逐渐缩小,表现出递减的节奏美。关于建筑的比例,古罗马的建筑学家维特鲁威曾在《建筑十书》中说比例是“组合细部时适度的表现的关系”,它要求“建筑细部的高度与宽度配称,而且宽度同长度配称”,这样才能造成建筑“整体具有其均衡对应”[13]11。可见,建筑比例的合理运用能够造成建筑整体的均衡对应之美,即节奏美。黑格尔认为音乐也有建筑的这种比例均衡的节奏美,他说:“音乐和建筑相近,因为像建筑一样,音乐把它的创造放在比例的牢固基础和结构上。”[14]356“拍子在音乐里的任务和整齐一律在建筑里的任务是相同的,例如建筑把高度和厚度相等的柱子按照等距离的原则排成一行,或是用等同或均衡的原则去安排一定大小的窗户。这里所看到的也是先有一个固定的定性,然后完全一律地重复这个定性。”[14]361对于黑格尔所说的这种周期性重复出现的节奏序列,我国著名建筑学家梁思成先生曾做过具体的分析,他指出:“建筑的节奏、韵律有时候和音乐很相似。例如一座建筑,由左到右或者由右到左,是一柱,一窗;一柱,一窗地排列过去,就像‘柱、窗;柱、窗;柱、窗;柱、窗……’的2/4拍子。若是一柱两窗的排列法,就有点像‘柱、窗、窗;柱、窗、窗;……’的圆舞曲。若是一柱三窗地排列,就是‘柱、窗、窗、窗;柱、窗、窗、窗;……’的4/4拍子了。”[15]这种建筑的节奏美,大量地体现在中国古塔的主要类型楼阁式塔及其变体密檐式塔的塔身上。像楼阁式塔和密檐式塔的塔身大都从下到上呈现出一种有规律的明显收分,从而显示出建筑结构上的一种明确的节奏感、秩序的整齐感、严密的逻辑感。“它不再是体积的任意堆积而繁复重叠,也不是垂直一线上下同大,而表现为一级一级的异常明朗的数学整数式的节奏美。这使它便大同于例如吴哥寺那种繁复堆积的美。”[16]59这就是说,中国佛塔讲究严格的对称,以展示严肃、方正、井井有条的理性美,如大雁塔,正方形的平面给人稳重端庄之感,每一层用砖仿照木结构砌出的梁、柱、斗拱,划分出整齐的间架,完全是木结构楼阁的再现,那从下到上层层的逐渐收分呈现出一种简单明晰的节奏美。总之,大雁塔“简练而明确的线条,稳定而端庄的轮廓,亲切而和谐的节奏。概念是清晰的,风格是明朗的,比例是匀称的,不夸张,不矫情,显示出人间的理性美”[17]276-277。李泽厚说:“如果拿相距不远的西安大小雁塔来比,就可以发现,大雁塔更典型地表现出中国式的宝塔的美。那节奏异常单纯而分明有层次,那每个层次之间的疏朗的、明显的差异比例,与小雁塔各层次之间的差距小而近,上下浑如一体,不大相同。”[16]59

对于密檐式塔的节奏美,梁思成先生曾在《建筑和建筑的艺术》一文中以北京天宁寺塔作为实例进行过分析,“由下看上去,最下面是一个扁平的不显著的月台;上面是两层大致同样高的重叠的须弥座;再上去是一周小挑台,专门名词叫平座;平座上面是一圈栏杆,栏杆上是一个三层莲瓣座,再上去是塔的本身,高度和两层须弥座大致相等;再上去是十三层檐子;最上是攒尖瓦顶,顶尖就是塔尖的宝珠。按照这个层次和它们高低不同的比例,我们大致(只是大致)可以看到(而不是听到)这样一段节奏”[18]。

塔刹是塔的终点,也是塔的顶点。塔刹的结构大都是一个小型的窣堵波,也由刹座、刹身和刹顶构成,只是比例大为缩小。虽说塔刹在中国古塔中最具有佛教的象征意义,但在成熟的中国古塔类型中塔刹也起到对佛塔的装饰美化作用。其一,它能加强古塔的高耸身姿,使古塔显得更加的挺立上耸,如出风尘之外,如洛阳的永宁寺塔,塔刹雄伟壮观,非常引人注目。塔刹高约十丈,约占塔高的九分之一,塔刹上有盛二十五斛的金宝瓶,宝瓶下有三十重的承露金盘,四周悬挂金铎,又有铁索四道,把塔刹系在塔顶的四角,铁索上也有金铎,使塔刹棱棱四出,直刺蓝天,巍峨壮观;苏州罗汉院的铁制塔刹特别高大,约占全塔高度的四分之一,直立上挺,非常壮观;福建泉州开元寺双塔和江苏常熟兴福寺方塔的铁制塔刹高度都在10米左右,上面还有宝瓶、相轮、宝珠、仰月等,显得非常的雄伟壮观。其二,装饰的珍贵和华丽。塔刹部分大都用较为昂贵的黄金、白银、珍珠、玛瑙、铜、铁等金属材料制作成宝瓶、相轮、宝珠、仰月等装饰构件,在阳光的照射下,金光灿灿,非常的耀眼夺目。其三,有些古塔在塔刹须弥座部分装饰由中国屋脊演化而来的山花蕉叶,看起来就非常美观。这些山花蕉叶有的弯曲如马的耳朵,上刻各种饱满流畅、气韵生动的各种卷纹和图案,非常漂亮,如浙江普陀多宝塔和山东历城四门塔的塔刹基座部分的山花蕉叶就是如此。

对于中国古塔来说,除了这种结构造型上的美之外,还有一种材料美,因为形式离不开材料的塑造。正如乔治·桑塔耶纳所说:“假如雅典娜的神殿巴特农不是大理石筑成,王冠不是黄金制造,星星没有火光,它们将是平淡无力的东西。在这里,物质美对于感官有更大的吸引力,它刺激我们同时它的形式也是崇高的,它提高而且加强了我们的感情。……因此,材料的美是一切高级美的基础,不但在对象方面是如此,对象的形式和意义必须寄托在感性事物上……”[12]52,54对于中国古塔来说,建筑材料可谓多种多样,主要有土、木、砖石、铜、铁、金、银等各种材料。在这些材料中,主要以土木、砖石建造的塔最多,铜、铁、金、银等建造的最少。木材,在古代一直占据建筑材料的主流,除了常与文化联系(1)之外,木材还具有审美的功能,表现在两个方面:一是设计上能够灵活地制成各种各样所需要的建筑构件,这些构件不仅具有承托作用,还具有审美装饰作用,特别是斗拱。二是木材上可以涂上彩画、施以颜色,内外观之皆很美观。如北魏洛阳永宁寺塔就是如此。北魏洛阳永宁寺及寺塔是北魏皇室的寺院、佛塔,因此,在装饰的审美效果上既要有皇家的威严、显赫与华丽,还要有佛教的异域色彩。这既体现在永宁寺山门、院墙、佛殿的建筑装饰上,又体现在佛塔的主体部分楼阁上。像皇家大寺永宁寺建造形制如同皇宫,所以装饰效果也类同皇宫的华丽,其南门形制端门,“图以云气,画彩仙灵,列钱青琐,赫奕华丽。”[1]20即上面画上云气,还要画上彩色的仙人,在宫室的横木上用镶嵌着玉石的金钱排列成一条,像连贯成串的钱,还要刻上青色的花纹,整个气象光明显赫而华丽。“云气”就是云纹,是中国传统的一种图案纹饰,其特点是常以一种连续的、变幻方向的漩涡纹构成一种具有强劲动态而富有气势的纹样。在两汉时期,云纹的线条较为粗狂,变化较为单一,纹样也显得较为稀疏,呈现出一种茁壮、粗狂、微带稚气的审美风格;而到北魏则变得线条细腻而流畅,变化较为多样,纹样显得较为繁密,呈现出一种雄伟而带巧丽、刚劲而柔和的审美风格。这种云纹常出现于檐柱上,具体做法是“以金银间云矩”,即柱身常雕刻云纹,并以金银色加以间衬,檐柱就呈现出“绣柱金铺”的样子,金黄的颜色再加上流畅雄健的云纹,常常给人以“骇人心目”的审美效果。永宁寺塔是一种楼阁式木塔,塔的檐柱就呈现出“绣柱金铺,骇人心目”[1]20的审美效果。

图1 梁思成北京天宁寺塔节奏美分析

永宁寺塔上还有“承露金盘三十重,周匝皆垂金铎”,“铁索四道,……锁上亦有金铎”,“浮图有九级,角角皆悬金铎,合上下有一百二十铎”,“扉上各有五行金铃,合有五千四百枚”,门上有“金环铺首”。 再加上“拱门有四力士,四狮子,饰以金银,加以珠玉,庄严焕炳,世所未闻”[1]20。可见,这众多的由黄金制作的金盘、金铎、金铃和金环铺首所呈现出来的昂贵、奢华及金光灿灿,确实能给人一种庄严、华贵之感。

永宁寺塔的门窗也是装饰的重点,常常以“青琐”“金银铺”“朱扉”等加以装饰。张衡的《西京赋》中有“青琐丹墀”。刘逵注:“琐,户两边以青画为琐纹。”[19]《汉书·元后传》:“曲阳侯根骄奢僭上,赤墀青琐”。孟康注:“以青画户边镂中,天子制也。”如淳曰:“门楣格再重,如人衣领再重。名曰青琐,天子门制也。”师古曰:“孟说是。青琐者,刻为连环纹,而青涂之。”[20]4025可见,所谓“青琐”,就是在门侧镂刻的连环纹,再以青色加以涂饰,只有天子宫殿的门楣才能采用,后来皇家寺院和王公府邸也加以采用,南北朝时期的宫殿、佛寺也沿用这种做法。如永宁寺塔的门窗上是“列钱青琐,赫奕华丽”[1]20;“‘金银铺’是门扉上所饰的衔环兽面,亦称‘铺首’,以铜制作,鎏以金银,铺首的规格大小依门的尺度而变化”[8]278。永宁寺塔的门上有“金环铺首”。“朱扉”就是用红色涂饰的门窗,也是皇家、贵族宅邸的专用色,永宁寺塔也是“浮图有四面,面有三户六窗,户皆朱扉,扉上各有五行金钉,合有五千四百枚”[1]20。可见,永宁寺塔的门窗也采用了当时皇家最高规格的装饰,以青色涂饰镂刻在门楣两侧的连环纹,以金铺首作为门的拉手,直棂窗皆采用红色涂饰,再加上门窗上五千四百枚的鎏金门钉,显得富贵而华美,给人以庄严华丽的审美感受。

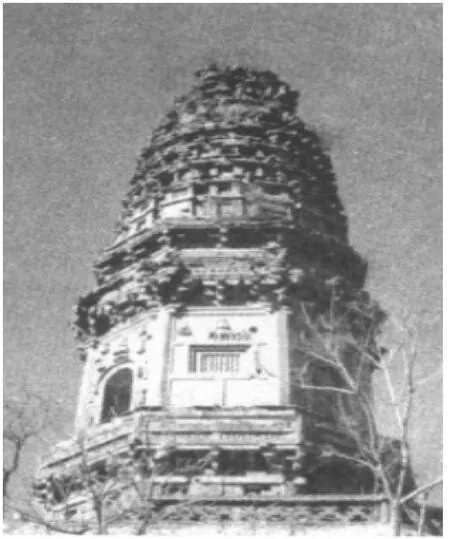

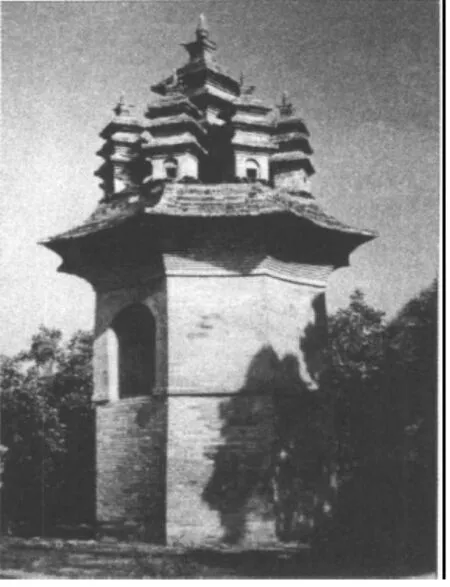

砖石塔是中国古塔现在遗存最多的塔。砖石材料在建造上主要采用发券、垒砌和叠涩的手法,并且可以雕刻有仿木结构的建筑构件,因用力较多,具有非常震撼人心的审美效果。据《魏书·释老志》描绘北魏平城的仿木构架的三级石佛图是“榱栋楣楹,上下重结,大小皆石,高十丈,震固巧密,为京华壮观也”[21]2452,从“榱栋楣楹,上下重结”可知各层均以柱额斗拱架椽挑檐,重重叠叠,结构精巧坚固,非常具有视觉的美感,不愧为“京华壮观”。怪不得《水经注·漯水篇》评价说:“水右有三层佛图,真容鹫架,悉结石也。装制丽质,亦尽美善也。”[22]301还有《水经注》记载冯熙所建的皇舅寺“有五层浮图,其神图像皆合青石为之,加以金银火齐,众綵之上,炜炜有精光”[22]301。从“合青石为之”来看,这是一座石塔,并且上面有以金银装饰的佛像,使整座塔看起来非常光鲜。山东历城的龙虎塔是一座石塔,因塔身上浮雕有龙、虎形象而得名。该塔形制是一个方形平面的单层亭阁式塔,塔身四面辟门,塔座是三层高大的须弥座。塔身雕刻繁缛富丽,几乎不留一点空白,全为剔地而起的高浮雕,主要刻有佛像、菩萨、金刚力士、飞天及龙虎等浮雕形象,线条遒劲有力,形象生动逼真。此外还有福建古田古禅寺石塔、浙江观音寺石塔、北京房山石塔、甘肃庆阳塔儿湾石塔等等,这些石塔上面也布满了一些佛教内容的雕刻和一些仿木结构的建筑构件,显得非常华丽。

图2山东历城龙虎塔

图3北京房山石塔

采用琉璃材料建造佛塔也使我国古塔呈现出一种五光十色、绚丽灿烂的美。琉璃是一种昂贵的建筑材料,在我国古代一直供官府专制、专用。这种材料不仅因为质地坚硬、上有涂油而具有防水、防火、防风化的实用功能,还因为色彩鲜艳而丰富具有繁丽浓艳的美观效果。在我国的古塔中,建造了数量很少的琉璃塔,这些琉璃塔中,有的是全身贴砌琉璃,如开封佑国寺塔、山西洪洞广胜寺飞虹塔、南京报恩寺塔、北京熙和园琉璃塔等;有的是在塔的塔身部位或边角檐等重点部位贴砌,如山西五台山狮子窝梁塔、阳城龙泉塔等;有的只在塔上贴砌佛像琉璃砖,其他部位不贴,如安徽蒙城万佛塔,山西临汾大云院塔。这些琉璃砖上大都浮雕有佛像、金刚力士、飞天、象、孔雀等各种形象,再加上琉璃砖的红、紫色、深绿、浅绿、黄色、乳白、孔雀蓝等五彩缤纷的颜色,和它们之间非常合理的秩序安排,看起来非常具有震撼人心的观赏价值,正如桑塔耶纳所说的,“最重要的效果绝不可归因于这些材料,而只能归因于它们的安排和它们的种种理想关系”,然而,“不论形式可以带来甚么愉悦,材料也许早以提供了愉悦,而且对结果的价值贡献了很多东西”[12]52。可见,建筑材料有其本身的质地美。

众所周知,所有的建筑物都是形(线、面、体)和色的空间组合。那么,中国的古塔作为一个建筑物也不能例外。克莱夫·贝尔曾说过:“我的‘有意味的形式’即包括了线条的组合也包括了色彩的组合。形式与色彩是不能截然分开的;不能设想没有颜色的线,或是没有色彩的空间;也不能设想没有形式的单纯色彩间的关系。”[23]7可见,在建筑艺术上形与色的组合是非常重要的。在中国古塔的平面造型上,主要有四方形、六角形、八角形、十二角形和圆形等等。这些古塔的平面造型中,唐代之前主要以方形为主,宋辽之后一直到明清则以八角形的圆形为主。可见,方和圆是中国古塔建筑平面上的基本造型,实际上也是中国古典建筑平面上的基本造型。当然,这是人们在长期的建筑实践中总结出来的历史经验:“在圆形的平面上建屋基,从实用角度看,不但建造难度大,而且用地不经济;至于正方形屋基,也不能充分满足实用的和审美的需要。于是,长方形的平面就开始发展起来。长方形屋基平面上的建筑,不但受光面大(南向采光),易于通风,利用率高,而且审美上体现了多样统一性。”[10]412黑格尔就认为,“一个直角长方形比起正方形较能引起快感,因为在长方形之中,相同之中有不同”[14]64。在传统审美心理中,方形给人一种端齐、严正、庄重、安稳、凝定、静止的意味和性格,这在中国古典美学、哲学著作中早就有所概括:

木石之性……方则止……(《孙子兵法·势篇》)

坤……至静而德方……直其正也,方其义也。(《易传·文言》)

方者矩体,其势也自安。(刘勰《文心雕龙·定势》)

这种方形所表现出来的“势”,是人们从对木、石等大量事物的观察中得来,并历史地积淀于视知觉经验的结果。阿恩海姆说:“我们可以把观察者经验到的这些‘力’看作是活跃在大脑视中心的那些生理力的心理对应物……虽然这些力的作用是发生在大脑皮质中的生理现象,但它在心理上却仍然被体验为是被观察事物本身的性质。”[24]11“于是,就产生了‘方正生静’、‘方者自安’的有意味形式,产生了主、客观相对应统一的‘体’、‘势’的协同性。它说明了:在特定的审美心理结构中,不同的‘体’会生发出不同的‘势’来,而这正是形式美的一种空间意味。”[10]412著名的北魏洛阳永宁寺塔就是一座方形的楼阁式塔,它稳定、端庄、静止、凝定,给人一种中心支柱的作用。实际上,永宁寺塔就被当时的世俗僧众看成国家稳定、繁荣的象征,它的倒塌就如大厦将倾一样,预示着北魏统治的灭亡。

中国古塔在宋辽之后在平面上常用八角形,这既是对方形的超越,又是向圆形的靠拢,它也兼有圆形的体势。圆形在审美心理上既能给人一种运转无穷、生生不息的动态感,还能给人一种天道、神道的联想。这在中国古代哲学、美学论著中也有许多概括:

木石之性……圆则行。 (《孙子兵法·势篇》)圆者规体,其势也自转。(刘勰《文心雕龙·定势》)

天圆则须转,地方则须安静。(《二程遗书》卷二)

这样看来,中国古塔后来常用形似圆形的八角形,一方面契合宗教的神性意味,另一方面还能给人一种圆转、流动,由静见动的审美意味。如北海的白塔,就以其浑圆的造型一方面让人引起“蓍之德,圆而神”(《易传·系辞上》)的天道的神秘无穷,另一方面还能让人产生生生不息、运行不止的运动。

图4 江苏镇江金山寺慈寿塔

在个体建筑物上,曲线的艺术特征呈现出一种情理协调、舒适实用、有鲜明节奏感的效果。中国的古建筑主要以木构建筑为主,盛行以刚直的线条加上曲线来呈现建筑的雄健而轻盈的审美风格,而中国的古塔基本上模仿木构建筑,所以塔上盛行曲线勾勒也是自然而然的事。曲线在人们的审美心理中预示着一种动势美,令人心波荡漾,情感飞扬。英国著名的美学家威廉·荷加斯在《美的分析》中就对曲线的审美特征进行了详细的分析,“波状线,作为美的线条,变化更多,它由两种对立的曲线组成,因此更美……”[25]26朱光潜先生也说:“波纹似的曲线是一般人所公认为最美的曲线,依斯宾塞说,它所以最美者就由于曲线运动是最省力的运动。直线运动在将转弯时须抛弃原有的动力而另起一种新动力,转弯愈多,费力愈大。曲线运动则可以利用转弯以前的动力,所以用力较少。”[26]240塔上有曲线,就会使塔的建筑造型显得圆润、和谐、柔和、优美,具有一种轻松、活泼之感;若没有曲线,就会显得呆板、生硬。“塔上做出曲线的部位,主要在塔的升起、塔的外部轮廓、塔身的‘弧身’式样、劵门、仿木构部位、以及塔刹等处。”[27]169这主要表现在:首先是屋檐上,中国的屋檐是中国古建筑最具艺术性的表现形式,它以“反宇飞翘”的建筑形式使沉重、雄健的建筑变得活泼遒劲、轻盈欲飞。中国的古塔从魏晋一直到明清都盛行曲线勾勒,特别是楼阁式塔各分层的屋檐的升起(即自外檐柱从中心开始向两端柱,逐步升高所产生的曲线),有一种高起的感觉,观看起来非常舒展活泼,特别是屋檐的挑角,从唐宋时代其向上挑起的幅度越来越急剧,到明清时期使檐角向上弯曲达到最大的幅度,并且上挑得非常巧妙,富有优美感。如松江兴圣教寺塔、江苏镇江金山寺慈寿塔、苏州报恩寺塔、常熟崇教兴福寺方塔,等等。其次、有的塔身常用“弧身”“弧墙”,其展开犹如扇形,其弯曲的曲线非常具有美感,如山东历城九顶塔的塔身造型就是如此。该塔位于山东济南历城县柳埠镇的九塔寺内,建造年代据罗哲文先生考证始建于盛唐时代的天宝时期(742—756年)[28]221。该塔造型特殊,有两部分组成,上层是以中间一座较大的密檐式塔为中心,周围由八座密檐式小塔环绕组成的塔顶,下部是八角形的塔身,每边作弧形向内凹入,两个弧面之间的相交线非常的鲜明。另外,塔檐下部以叠涩砖挑出十七层,呈现明显的反曲线,这也是唐塔塔檐的特点。最后,塔顶也是曲线最为集中的地方。相轮呈一圈圈的圆形逐渐向上缩小延伸,其下的覆钵也是圆形的。另外,塔上的椽子、斗拱卷刹、柱头卷刹、佛龛的楣龛、柱、筒瓦、瓦当等能用弧线的皆用弧线,因此整体上显得十分和谐。

图5山东历城九顶塔

图6北魏嵩岳寺塔立面图

至于佛塔各种装饰图案,像植物纹饰通常会采用卷草纹、连珠纹、荷花纹等曲线纹饰,显得非常活泼生动,富有生气;人物与动物纹饰也常用曲线,使他们形象生动。

中国密檐式塔所运用的曲线也非常突出,如河南登封嵩山的嵩岳寺塔。这是一座我国现存年代最早的密檐式砖塔。塔身十二边形,在当时以四边形为主的佛塔类型中显得十分突出。高大的塔基上有一座很高的塔身,塔身上以莲瓣、狮子、火焰形的劵面等印度的装饰母体装饰着柱头、柱础、门和佛龛。塔身上面是十四层密排的砖檐,并且从下到上逐渐收分,最上面是一个砖雕的窣堵波的塔刹。从远处看,十四层的密檐部分呈现出来的丰满的抛物曲线十分引人注目,是人们注目的视觉中心。虽然这种抛物曲线显得非楞非圆,朦胧浑厚,弥漫着非理性的宗教迷狂,但是中国人在处理时仍贯彻了清醒的理性精神,那十四层的抛物线有规律地从下到上逐渐收分,比例适当、秩序明确,富有严密的逻辑性。另外,虽然上翘的曲线增加了佛塔的灵动性和飞动之感,但下凹的曲线仍把重心指向广阔的大地,再配上高大的塔身和阔大的台基,整座佛塔看上去虽然高耸入云,似乎指向神秘的苍穹,实际上时时回眸着大地,把人引向现实的联想,给人一种安定踏实而毫无头重脚轻之感。

注释:

(1)参见梁思成在《中国建筑史》的分析:“实缘于不着意于原物表存之观念。盖中国自始即未有如古埃及刻意追求久不灭之工程,欲以人工与自然物体竟久存之实且安于新陈代谢之理,以自然生灭为定律,视建筑且如被服舆马,时得而更换之;未尝患原物之久暂,无使其永不残破之野心。如失慎焚毁亦视为灾异天谴,非材料工程之过。此种见解习惯之深,乃有以下结果:1.满足于木材之沿用达数千年;顺序发展木造精到之法,而不深究砖石之代替及应用。2.修葺原物之风,远不及重建之盛,历代增修拆建,素不重原物之保存,惟珍其旧址及其创制年代而已。惟坟墓工程则古来确甚在意于巩固永葆之观念,然隐于地底之券室,与立于地面之木构殿堂,其原则互异。墓室间或以砖石模仿地面结构之若干部分,地面之殿堂结构,则除少数之例外,并未因砖券应用于墓室之经验,致改变中国建筑木构主体改用砖石叠砌之制也。”

[1] 衒杨 之.洛阳伽蓝记[M].尚荣,译著.北京:中华书局,2012.

[2]李邕.嵩岳寺碑[M]//全唐文:卷 263.上海:上海古籍出版社,2007.

[3]岑参.与高适薛据同登慈恩寺浮图[M]//唐诗鉴赏大全集.北京:中国华侨出版社,2010.

[4]张惠衣.金陵大报恩寺塔志 [M]//中国佛寺志丛刊:第27册.南京:江苏广陵古籍刻印社,1996.

[5]鲍桑葵.美学三讲[M].上海:上海译文出版社,1983.

[6]瓦西里·康定斯基.论艺术里的精神[M].成都:四川美术出版社,1985.

[7]宗白华.艺境[M].北京:北京大学出版社,2003.

[8]傅熹年.中国古代建筑史:第二卷:第二版[M].北京:中国建筑工业出版社,2009.

[9]刘敦桢.中国古代建筑史:第二版[M].北京:中国建筑工业出版社,1984.

[10]金学智.中国园林美学[M].北京:中国建筑工业出版社,2005.

[11]徐华铛.中国古塔造型[M].北京:中国林业出版社,2007.

[12]乔治·桑塔耶纳.美感[M].北京:中国社会科学出版社,1982.

[13]维特鲁威.建筑十书[M].北京:中国建筑工业出版社,1986.

[14]黑格尔.美学:第3卷[M].朱光潜,译.北京:商务印书馆,1986.

[15]梁思成.梁思成全集:第5卷[M].北京:中国建筑工业出版社,2001.

[16]李泽厚.美学三书[M].天津:天津社会科学院出版社,2008.

[17]王世仁.理性与浪漫的交织[M].北京:中国建筑工业出版社,1987.

[18]梁思成.建筑和建筑的艺术[J].人民日报,1961-07-26.

[19]张衡.西京赋[M]//昭明文选.北京:中华书局,1977.

[20]班固.汉书:卷98[M].北京:中华书局,1962.

[21]许嘉璐.二十四史全译·魏书·释老志[M].北京:汉语大词典出版社,2004.

[22]郦道元.水经注·卷十三[M].陈桥驿,校证.北京:中华书局.2013.

[23]克莱夫·贝尔.艺术[M].北京:中国文联联合出版公司,1984.

[24]鲁道夫·阿恩海姆.艺术与视知觉[M].北京:中国社会科学出版社,1984.

[25]威廉·荷加斯.美的分析[M].北京:人民美学出版社,1984.

[26]朱光潜.朱光潜美学文集:第一卷[M].上海:上海文艺出版社,1984.

[27]张驭寰.古塔实录[M].武汉:华中科技大学出版社,2011.

[28]罗哲文.中国古塔[M].北京:中国青年出版社,1985.

Beauty of the Form and Decoration of Chinese Ancient Pagodas

DAI Xiao-jun

(School of Chinese Language and Literature, Fuyang Normal University, Fuyang 236037, Anhui)

Under the influence of Chinese traditional aesthetic culture, ancient pagodas, one of the ancient buildings in China,have reduced their worship mystery and increased their secular, and ornamental functions. Their beauty in appearance is mainly manifested in t he s tyle, ri ch a nd col orful in different pos es and wi th d ifferent expressions and de corations, over-elaborated magnificence, and rich multicolored decorations. The beauty of this form is no t just a simple f orm of beau ty, but gives a stro ng spiritual shock.

Chinese ancient pagodas; beauty in form; decorative beauty

J59

A

1004-4310(2016)04-0054-07

2016-04-10

戴孝军(1971- ),男,山东菏泽人,文学博士,阜阳师范学院文学院副教授,主要从事文艺美学和审美文化学研究。