论语音的隐喻功能

2016-08-31王慧娟

王慧娟

(南京大学 文学院,南京 210046)

论语音的隐喻功能

王慧娟*

(南京大学 文学院,南京 210046)

本文试图证明语音具有隐喻功能,这一功能表现在语音、音调、词汇、语篇等不同层面,语音的隐喻功能常和具体或抽象的形象密不可分,语音的隐喻功能在语言学和思维方式上都有深刻的根源。

语音;隐喻功能;形象;思维方式

DOI:10.14096/j.cnki.cn34-1044/c.2016.04.08

一、语音具有隐喻功能

语音,即语言的物质外壳,是语言符号系统的载体,包括语言的声音系统、重音和节奏、语流和语调,由人的器官发出,承载一定的语言意义。语音可以实现由语言的物质外壳到语义载体的转变,远源于其具有隐喻功能这一重要属性。

若论及语音的隐喻功能,或许从隐喻的概念介入更加便捷。西方的隐喻研究可以追溯到古希腊时代,亚里士多德说隐喻是“用一个表示某物的词借喻他物,这个词便成了隐喻词,其应用范围包括以属喻种、以种喻属、以种喻种和彼此类推”[1]149。这是从种属概念的迁移角度来阐释隐喻的实质。而从词源学角度霍克斯阐明了隐喻的生成过程,“隐喻”一词发轫于希腊语“metaphora”,字源“meta”意为“超越”,“pherein”是“传送、转移”的意思。进而,霍克斯指出隐喻的生成是一套特殊的语言学程序。由此,已知对象的各个方面被“传送、转移”映射到另一个,从而后者似乎可以被说成前者[2]1。从修辞学角度而言,“隐喻”在《韦氏词典》中解释如下:“辞格的一种,通常通过一个词或者词组以一事物代替另一事物,并以此来暗示两者之间存在一种相似性或类推性;是一种凝炼的明喻,明确揭示一种隐含的比较。”[3]201可见,无论从词源学、修辞学还是论及隐喻概念的实质,隐喻研究主要还是从两个(类)物体或事件的相似特点着手,重在寻求其间的相似性,以实现两(类)事物间由此及彼的映射,从而是作者的真实意图得以表达。至于实现这种由此及彼的映射得以完成的途径,似乎古今中外的学术界更多地倾向于从文字的隐喻意义介入。其实,语音(或者说声音或音响,文中统一称为语音)也同样具有隐喻功能,从语音的隐喻属性这一角度重新审视语音的功能和隐喻研究的方式未尝不是一个新视角。

近些年,语音已然是语言学家、文论家和哲学家等共同关注的焦点。巴赫金将语音看作“通过语言表现出来的某人思想、观点、态度的综合体”[4]3,詹姆斯·费伦宣称“声音是文体、语气和价值观的融合”[5]20,Blommaert在其著述《话语》则将声音理解为社会现象,认为声音是使听者能够按说者所期望的方向去将说者话语语境化的能力。这些论断或将语音赋予了新的文体意义,或将语音的功能提升到自我展示和公共舆论的层面,足可见出语音在当代理论界的重要性。而之所以能够完成由语音到文体、价值观和社会现象等的对应,还是语音具有隐喻性的缘故。

保罗·利科在《言语的力量:科学与诗歌》一文中写道:“诗歌中响亮的声音形式的再现影响了意义,在那些由相同声音形式的周期重现弄到一起的启示词汇之间产生了密切的关系——语义的关系……宽泛地说, 由响亮的声音的相同形式的周期重现引起的这种含义的交感,可以称为‘隐喻’。”[6]57保罗·利科对“隐喻”的阐释或许更多地是从诗学的角度,然而不可否认的是,这一解释恰恰是建立在语音具有隐喻功能这一先验认知基础上。他认为语音的隐喻功能不仅体现在词义替换上, 还表现在语音之间的交感所产生的语义的互渗上,即语音可以通过奇妙的组合对不可言传的情感、观念等进行曲折委婉的表达,并能够产生新奇的效果,从而增强了作品的表现力。

保罗·利科所言是着眼于语音在诗歌的语言表现力角度。其实,在中国古代对于语音的作用就极其看重。古代大儒注经的方式之一是声训,又名音训,是一种通过借用字词的语音来探究其意义的阐释学方法。具体做法是用同音或近音字词来推求语词的来源,解释原有字词的意义,说明其命名的根由。声训起源很早,先秦古籍中时常可以见到。如《易经》:“乾,健也。”“坤,顺也。”“夬,决也。”“坎,陷也。”[7]91《孟子·滕文公上》:“庠者养也,校者教也,序者射也。”[8]102“因声求义”的方法广泛应用于汉代,还出现了像刘熙《释名》这样的声训专书。不过那个时代的声训,多是著者主观臆测的产物,尤其是关于事物命名的训示,只是描摹大意,并不科学。声训之学,到了清代,方法愈加精密,并取得了较大的成就。

运用“因声求义,音近义通 ”的原理来研究训诂是中国阐释学的一大重要方法,也是语音和意义相通的明证。不仅如此,中国古典诗学也非常注重声律之说, 不论是诗歌作者还是文论批评都对此进行专门的探究,甚至还引发了一些关于诗歌流派和风格的探讨。例如,清代诗人沈德潜有言:“诗以声为用者也, 其微妙在抑扬顿挫之间, 读者静气按节,密咏恬吟, 觉前人声中难写,响外别传之妙, 一齐俱出。朱子云:‘讽咏以昌之,涵濡以体之。’真得读诗趣味。”[9]542语调的长短轻重不同,诗词的节奏缓急也就各异,吟咏歌颂起来也便有着不同的情趣和美感。

二、语音隐喻的功能表现的层次

语音具有隐喻意义的展示层面不是单一的,而是丰富而层层递进的。这首先表现在语音层。语音作为语言的构成因素, 影响着语言本身意义的表达、阐释。黑格尔认为音节和韵作为诗“原始性根基、基因和胎记”,“是诗的原始的惟一的愉悦感官的芬芳气息, 甚至比所谓富于意象的富丽词藻还重要。”[10]63在中国诗歌中无论是古典诗歌还是现代诗歌,都非常注意合辙押韵,便是为了更好的利用语音的隐喻意义。汉语四个声调复杂多变, 音节各有轻重缓急, 诗歌用字又是平仄相间,这不仅促成汉语的韵律美,而且直接关系到文本意义的表达和审美趣味的提升。例如戴望舒的《雨巷》,七个章节的末尾均压〔ang〕韵:“愁怨,彷徨”“冷漠, 凄清,惆怅”“凄婉,迷茫” 等。一种惆怅凄怨的情绪扑面而来,直击读者的心灵,并为理解“丁香一样的姑娘” 开创了一个入口。

其次,语调也是语音隐喻的一个层面。之所以提出语调的说法是用来强调音节声韵的隐喻意义之外,简单的语调变化也可以使文本的意义产生变化。瑞恰兹首先提出语调之说,他认为语调展示的是说话人“对他的听众所采取的态度”,“他说话的腔调能够表现出他对其听众采取何种态度”[11]332。语调的轻重缓急、平上去入以及各种细微变化,不仅展示出说话者的身份、地位、情绪、性格、个人素质等因素,亦可反映出时空的迁移以及听说双方复杂微妙的情感关系。正式还是随意,亲近还是疏远,直白还是委婉,文雅还是粗俗,谦虚还是狂狷,不同的语调构成不同的话语风格以及各异的美学特征。如:“去你的!”当语调轻缓时,可能情人之间的打情骂俏,当读得急促而沉重时,可能表示厌恶之情。

第三,在词汇和语篇这一层面语音的隐喻作用也显见。语音相近的词汇之间往往具有意义转移和传递的作用,这就是直接的语音隐喻功能在词汇、语篇方面的呈现。中外文化概莫能外。例如中国的歇后语:飞机上挂暖壶——高水瓶(平);老虎拉车——谁赶(敢);荷花塘里着火——藕燃(偶然);梁山上的军师——吴(无)用;猪八戒摔耙子——不伺猴(候)。以及中国古典诗句“东边日出西边雨,倒是无晴却有晴(情)(刘禹锡《竹枝词》)” ,“莲(怜)子心中苦,梨(离)儿(尔)腹内酸(金圣叹刑场自叹诗句)”等等。英文中也不乏其例。如:

A:What fur did A dam and Eve wear?

B:Bear skin.

Bear实应为“Bare”,亚当与夏娃在伊甸园是不穿衣服的。而B故意说成“Bear skin”,又与A问话中的“fur”对应,就产生了一种同音异形异义词的幽默。

再如A:Which 4 letters can frighten a thief ?

B:O,I,C,U.

这4个字母,读音恰好隐喻这样的意义:“Oh,I see you !”

三、语音具有隐喻性的语言学根源

言语的纯指称功能与纯表现功能之间存在着一道鸿沟,却没有一条天衣无缝的纽带可以连接彼此。但经过哲学家和语言学家的共同努力,还是发现了一条可以弥合语言能指与所指之间缝隙的途径,那就是隐喻。尤其是在语音比文字还要盛行的年代,语音的隐喻意义被充分的开掘。无疑,人类早期的生活充满“诗性智慧”,那么原始人类的语言也就相应地具有了诗性特质,因而人类也须在主体先验感受的原始力中去追索言语的真谛。

符号学家卡西尔不仅发现了言语的这一特点,还探寻到弥合二者缝隙的通衢。他说,在“言语的抒情性和逻辑性之间存在着一道缝隙;尚待澄清的恰恰是一个声音赖以从抒情性发声变形为指称性发声的解脱过程。……而说出的音响或许同样具有神祈意象那种趋于恒久存在的相同趋向。”[12]61正如他所言,言语的能指与所指之间,抒情性与逻辑性之间,简单的说是声音和意义之间,存在着一定的罅隙。而从语言的发音到意义的迁移过程,就是人们根据固有的思维习惯结合个体的生活经验来创造一个又一个隐喻来完成的。“说出的音响”如同在人们头脑中约定俗成的那些用语和意象一样,都可以成为固定的表意单位。同样可以实现意义的转移,完成隐喻,以弥合言语的抒情性和逻辑性之间的缝隙。这不仅证明了语音隐喻功能的存在,还指出语音隐喻也可以像文字、形象一样形成固定的意象。

语音隐喻功能的产生途径在古代神话思维中印记明显。青铜时代,人类的恶行激怒了宇宙的统治者宙斯,他降下灾难,一时间洪水肆虐,生灵涂炭,人类近乎灭亡。而丢卡利翁和他的妻子却顺利脱险。原来,在逃亡的过程中,他们对忒弥斯的神谕进行了准确的解读。起先,神谕要他们扔掉“母亲的骸骨”,丢卡利翁陷入绝望,而后他忽然领悟到这条神谕的真谛,立刻从地上捡起了大石头并抛之脑后。令人惊讶的是,这些石头中居然诞生了人类新的种族,人类得以产生和繁衍。此种种族创造神话或许极荒诞。然而,“通过比较语源学这门学科所提供给我们的钥匙,现在它已经变得容易理解了。整个故事纯粹是一个双关语——即一种两个同音同形名词‘人’和‘石头’(λα’οs和λ’ααs)的混淆”[13]8。麦克斯·缪勒从语源学的角度给出了上述种族创造神话的缘由。在希腊语中,“人”和“石头”同音同形,因而构成了双关语,巧妙完成了意义的转移和借代,丢卡利翁的行为因此符合了神谕。这种由相同或相近的语音、词形构成的意义转移,也就是我们所说的语音隐喻的形式或称来源[14]13。

哲学家卡西尔在神话学的研究中发现了隐喻乃是语言的根本特性,同时也从另一个角度揭示了语音隐喻的生成路径,即同音异义现象或半谐音现象造成的隐喻[14]13,他说:“19世纪下半叶,亚尔伯特·库恩和马科斯·米勒尝试了一条‘比较神话学’之路。该学派采纳了以语言学比较方法为神话学比较方法之基础这样一条方法论原则,语言概念实际上先于神话概念在他们那里已是暗合在其程序之中了。这样一来,神话似乎便是语言的结果。作为全部神话表述之基础的‘根本隐喻’被视为本质上是语言现象,其基本特性有待于研究和理解。而指称词的同音异义现象或半谐音现象则被公认为会开辟一条通路,引导人们对神话臆想作出说明”[12]104。

可见,“就像上述‘人’和‘石头’(λα’οs和λ’ααs)类似的存在于各民族语言中的‘同源形似’(包含同音同形)现象构成的双关谐音便是语音隐喻的全部来源。正是通过这些途径,实现了言语由抒情性发声到指称性发声的变形。而在这一言语由抒情性发声到指称性发声的过程中,由于同音替代或同源形似现象造成的双关、谐音及同音近音同形异形词之间的排列组合现象,便引发了语言意义的增生性、理解和阐释的多层可能性”[14]13。在汉语中,多音字和近音字极为常见。不同的声韵母组合可形成406个音节,再加上四声音调的变化,音近词汇组合约可达到1600个,相对于联合国工作语言中的6700个常用汉字,约占四分之一。此外,偏旁部首相近的同源词汇也数量庞大。这些位数数众多的同音或近音、同源同构的词汇,便成为语音隐喻功能的基础单位。

四、语音的隐喻性功能与“象”密切结合

形象,首先是一种视觉思维。五官中眼睛的作用是不言而喻的。重视视觉感知经验是中西方文化中的共同因子。

中医讲求“望、闻、问、切”,“望”居首位,充分说明视觉的作用举足轻重。甚至古语中的“举头三尺有神明”,我想,这并非迷信,而是一种“俯看”,是视觉思维在人类灵魂中占有相当重要位置的心理体现。同视觉有关的词语,还有“视、醒”等。但它们并不是单纯的用眼睛看,更包含一种有意识的有灵性的视觉经验思考与认知。“一日三醒吾身。”“克盟其心,明其德。”“仰观宇宙之大,俯察品类之盛。”这些古代先贤的诗文,都讲述了视觉思维在道德修养中的重要性。当然,这也是一种“看”,只是已经扩大到对内在生命、宇宙、众生的省察,已经拓展到知觉的领域,有了精神内涵。

西方历来把“看”与“知”结合起来,使视觉与认知、观察、经验综合为统一的整体,并把这些上升到思考的高度。所以英语中可以把“I see.”理解为“I understand.”鲁道夫·阿恩海姆充分认识到了视觉思维与知觉经验的内在联系,因而重视形象的作用。与知觉联系到一起的形象,因其有了一定的情感意义所以可以成为意象。阿恩海姆非常注重形象的作用,他认为意象比语言更高级,因为语言是一维的线性思维,而视觉意象是二维甚至立体的。所以它可以将事物、情感、概念意义与三者之间的联系以图像的形式明确表示出来。使其具有整体性,而不是象语言一样需要分解和推理。

视觉与知觉的联类互通关系非常明显地存在于中西方思维认知领域。而视觉与知觉的联类共同行为中常常少不了语音的参与。把带有抽象性的审美意象用一个借体来表现,使情感情趣有一个同构形象。如“竹”与“祝”,“蝙蝠”与“福”,“鸡”与“吉”,“羊”与“祥”,常有“祝福吉祥”的年画中有这些动物的形态。中国民俗学中的例子也是不胜枚举。如:

图3-1 六合同春(图片来自网络)

“鹿”与“六”、“鹤”与“和”谐音,鹿与鹤又均是长寿的象征,六合指天地四方,“六合同春”即普天之下永远皆为春天。

图3-2 福寿双全(图片来自网络)

蝙蝠取“福” 之意,粉红的是桃子取长寿之意,两种图像合一,匠心独运,形象隐喻意义非常明显。

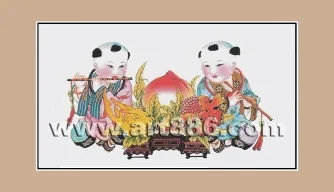

图3-3(a) 连生贵子(图片来自网络)

以“莲”的形象与声音结合起来喻指“连”,莲花之上是一个孩子,这两种形象结合起来表现了中国民俗文化中祈求富贵多子的愿望。

图3-3(b) 一品清廉(图片来自网络)

一品是古代最高官阶名称;莲与“廉”谐音,且周敦颐《爱莲说》中有“出淤泥而不染,濯清涟而不妖”之说,后以“莲”隐喻公正廉洁。

图3-4 多子多寿年画(图片来自网络)

以石榴、桃子、佛手组合而成。桃子象征长寿,佛手因谐音寓意“福”,石榴因多籽寓意多子多孙。三种果实组合寓意多福多寿多子。

五、语音的隐喻性源于中国文化的诗性思维

语音的隐喻性,无疑可以划归到修辞学和文体学的范畴。长期以来,隐喻研究者们也多从语言学、文体特点的角度界定隐喻的概念、性质和特点。但20世纪以后,中西方的学者似乎更青睐于从思维认知角度对隐喻进行深层探求,因为包括语音隐喻在内的隐喻本身就是一种复杂而极具特色的文化现象,是集体无意识状态下民族思维基因的深层体现。

“(隐喻)这一概念只包括有意识地以彼思想内容的名称指代此思想内容,只要彼思想内容在某个方面相似于此思想内容,或多少与之类似。在这种情况下,隐喻即是真正的移译或翻译,它介于其间的那两个概念是固定的互不依赖的的意义;在作为给定的始端或终端的这两个意义之间发生了概念过程,导致从一端向另一端的转化,从而使一端得以在语义上代替另一端。”[12]105卡西尔指出,隐喻之所以可以实现概念和语义由始端到终端的转化(或称“移译”或“翻译”),其根源还在于两者在思想内容上的相似性。这就揭示了隐喻的思维属性。将这一说法更加明晰化的是美国的George Lakeoff 和 Mark Johnson,他们认为 “隐喻不仅仅是语言修辞手段,而且是一种思维方式——隐喻概念体系”[15]24;“隐喻不仅存在于语言中,而且存在于思想和行动中。我们用于思考和决定行动的常规概念系统在本质上是以隐喻为基础的”[15]5;“隐喻归根到底是一种思维方式,其本质是以另一件事和经验来理解和经历一件事或经验”[15]3。至于,思维如何通过隐喻概念体系,将未知的事或经验转化成已知的概念和事物、经验,威廉·哈曼和霍尔曼·休在《文学手册》中指明,隐喻其实是一种隐含的类比:“它以想象方式将某物等同于另一物,并将前者的特性施加于后者或将后者的相关感情与想象因素赋予前者。”[16]281在这两位学者看来,隐喻是一种思想行为方式,通过隐含的类比,使物与物之间特性及其附加情感、想象因素发生转移。

通过这一隐含的类比,隐喻的始端和终端所转移的不仅是词语的表面意义,更包含语词背后所负载的“观念、象征”和文化所指。正如亚历克斯·普雷明格在《普林斯顿诗学术语手册》中所言,“其中某一观念、意象或象征可能通过另一(些)观念、意象或象征的存在而提高含义的生动性、复杂性和广度”[17]136。隐喻具有高度概括性,简单的语词两端,用以转移的除了表层字面义,更是“观念、意象、象征”等的移情,并在此过程中增加了语词含义的反复性、增强了审美的趣味性还展示了说者隐而未发的思维和文化观念,这当然就是思维认知的方式之一。中国当代学者季广茂则更为明确地阐释了这一观点:“隐喻是在彼类事物的暗示下把握此类事物的文化行为。所谓‘把握’,指的是感知、体验、想象、理解、谈论的总和;所谓‘文化行为’指的是心理行为和语言行为的总和。就其实质而言,它首先表现为语言现象,却暗示出更具深意的心理现象,而任何心理现象都是文化现象的深层性展示。就其过程而言,他表现了两类事物之间的联系,并在两类事物或明或暗的联系中生成新意义。”[18]17可以说,从文化基因和思维认知的角度考察隐喻,其实质是把隐喻作为人类把握世界和感知自我的途径和方式,这促进了异质文化背景和思想观念之间的交流和转换,展示了千百年来民族心理文化行为的特质。从这一角度介入隐喻研究,在中国的传统典籍中早有呈现。

我国最早的隐喻大典非《周易》莫属,其卜辞与卦象之间的隐喻不仅包含了对世界和自我的认知,还体现了人与自然和谐共生的自然生态观,正所谓“古者包牺氏之王天下也,仰则观象于天,俯则观法于地,观鸟兽之文与(天)地之宜,近取诸身,远取诸物,于是始作八卦,以通神明之德,以类万物之情”[19]87。阴阳八卦作为“拟容取心”的隐喻符号,是在包牺氏观察天地鸟兽之文推及自身先验经验基础上创作出来的,是通达神明求得物我合一、人与自然和谐共生的途径。所以说,“近取诸身,远取诸物”这种“以类万物之情”的做法是原始思维诗性智慧的体现。

《文心雕龙》乃中国古代文论的集大成者,刘勰在著作过程中也极为关注人与自然的和谐共存。他从“文”的概念出发,将其分为“天文”“地文”“人文”等,认为世间万事万物无论是花草树木还是虎豹虫鸟,类及作为万物之灵的文人士子都有自己的“文”。这些“文”按照存在的形态又有“声文”“情文”与“形文”的区别。潺潺流水,草木之姿,千古文章都有自己最美丽的色彩和情态。不仅如此,《文心雕龙》创作还符合“大衍之数”,整个思想体系是对《周易》的承袭。当然,《文心雕龙》之中最为宏观的隐喻则是《原道》之“道”。

爰自风姓,暨于孔氏;玄圣创典,素王述训:莫不原道心以敷章,研神理而设教。取象乎河洛,问数于蓍龟,观天文以极变,察人文以成化;然后经纬区宇,弥纶彝宪,发挥事业,彪炳辞义。故知道沿圣以垂文,圣因文而明道;庞统而无滞,日用而不匮。[20]7

“道”是中国先哲对天地万物产生、变化、运行规律所做的形而上的概括。《原道》篇将哲学之“道”借以论文,认为“文”的创作也应该遵守普遍规律,实在是一种基于隐喻思维认知而形成的意义迁移。除《原道》篇作为全书的总纲外,刘勰在“文之枢纽”的其他篇目也不遗余力地强调了“道”在为文中的重大意义,并在此基础上开启了文体论、创作论的写作。在此,作者将“道”人格化,提出“道心”是为文者应该具有的素质,为了探究“道心”的内涵,就要“征圣、宗经”,学习圣人先贤取法河图洛书并进行验证,才能观尽自然变化之美,深察人文教化之功,发挥文章经世之大用,成就士子“不朽”“树名”之功。如此,便通过“道”这一宏隐喻概念将整部《文心雕龙》纳入综合体系之中。

我国古典隐喻的研究有广义和狭义之别,狭义往往将隐喻的概念界定在修辞学范畴,认为隐喻指的是“喻”和“譬喻”等类比方式中的“暗喻”“象征”“双关”等;广义来讲,“言象意” “赋比兴”“气韵味”“隐秀”“境”“格”“风格”等重要的诗学范畴都囊括其中。刘勰对中国古典隐喻的阐释与应用融合了广义和狭义的双重角度。他既从语言学的角度对隐喻的概念、特征、功能等做了分析,又从诗学范畴阐释了隐喻的意义。在修辞学角度,刘勰有言:

或简言以达旨,或博文以该情,或明理以立体,或隐义以藏用。四象精义以曲隐,五例微辞以婉晦,此隐义以藏用也。(《征圣》)

刘勰看来,圣人文章风格不外乎“简言以达旨”“博文以该情”“明理以立体”和“隐义以藏用”。而“隐义以藏用”的风格与隐喻最为密切相关。刘勰简单的用《周易》“四象”和《春秋》“五例”来说明文章“隐义藏用”的特色就是一种隐喻思维的体现。在时人的认知中,这两个说法普遍流行,便于引发人们对于隐喻事件的自我追索。

对诗学范畴中的隐喻,刘勰也不惜笔墨,如:

隐也者,文外之重旨者也。……隐以复义为工,……夫隐之为体,义主文外,秘响旁通,伏采潜发。(《隐秀》)

“隐秀”的“隐”追求的是文辞之外的多重复义,而真实的意义在于“隐”之外。所谓“深文隐蔚,余味曲包”是也。

刘勰对于隐喻特点和功用等的理解和阐说体现着早期人类认知世界的痕迹,是由人类思维的诗性特质决定的。声音具有隐喻功能也是在此基础上得以发现。刘熙《释名》“因声求义”之法,即是语音隐喻的核心所在。“自生人以来,未有如夫子者也。敷赞圣旨,莫若注经,而马郑诸儒,弘之已精,就有深解,未足立家。”[20]566刘勰对于阅览和注经也是极具兴趣,且深受大儒注经方法的影响。他吸取了《释名》《说文》《尔雅》等注疏方法,创造了“释名以章义”的文体论部分。例如《铨赋》篇,刘勰吸收郑注“赋之言铺,直铺陈今之政教善恶”[21]1842和刘熙《释名》“敷布其义谓之赋”[22]100等观点,称:“赋者,铺也,铺彩摛文,体物写志也。”[20]572将赋这一文体的特点和用途在“音训释名”中高度集中的表现出来。这一创造总结性的方法,也使得《文心雕龙》文体论命名具有强烈的语音隐喻的色彩。

总之,语音的隐喻功能实质上体现了人与自然的和谐统一,正所谓“近取诸身,远取诸物”,是原始人类由自身经验出发认知世界事物的一种方式,是“物我同构”“天人合一”观念的外化,也是中华民族诗性智慧的思维方式的表现,是几千年中华文化的积淀。

[1]亚里士多德.诗学[M].陈中梅,译.北京:商务印书馆,1999.

[2]泰伦斯·霍克斯.隐喻[M].穆南,译.太原:北岳文艺出版社,1990.

[3](美)梅里亚姆-韦伯斯特公司出版社.韦氏词典[M].北京:北京世图出版社,2000.

[4]巴赫金.诗学与访谈[M].白春仁,顾亚玲,译.石家庄:河北教育出版社,1998.

[5]詹姆斯·费伦.作为修辞的叙事:技巧、读者、伦理、意识形态[M].北京:北京大学出版社,2002.

[6]保罗·利科.言语的力量:科学与诗歌[J].朱国均,译.哲学译丛,1986.(6).

[7]周文王.易经[M].苏勇,点校.北京:北京大学出版社,1989.

[8]杨伯峻.孟子译注[M].北京:中华书局,2008.

[9]沈德潜. 说诗 晬语[M].上海:上海古籍出版社,1987.

[10]朱光潜.朱光潜全集[M].合肥:安徽教育出版社,1997.

[11]Richards,1929. Practical Criticism[M].London,New York:Routledge,zool.

[12]恩斯特·卡西尔.语言与神话[M].于晓,等,译.北京:三联书店,1988.

[13]麦克斯·缪勒.比较神话学[M].金泽,译.上海:上海文艺出版社,1989.

[14]王慧娟.《文心雕龙》文体论的文化意义及其当代价值——以 “明诗”“颂赞”“谐 讔”等篇为例[D].山东大学硕士论文,2011.

[15]George Lakeoff & Mark Johnson,1980. Metaphors We Live By[M]. Chicago: The University of Chicago Press.

[16]William Harmon & Hugh Holman, 1960. A Handbook to Literature[M].New York:The Odyssey Press.

[17]Alex Preminger (ed.), 1986. The Princeton Handbook of Poetic Terms[M]. New Jersey:Princeton University Press.

[18]季广茂.隐语理论与文学传统[M].北京:北京师范大学出版社,2002.

[19]朱熹.周易本义[M].王玉德,朱志先,整理.南京:凤凰出版社,2001.

[20]刘勰.文心雕龙[M]//戚良德.《文心雕龙》校注通译.上海:上海古籍出版社,2008.

[21]孙诒让.周礼正义[M].北京:中华书局,1988.

[22]刘熙.释名[M].北京:中华书局,1985.

On the Metaphorical Function of Speech

WANG Hui-juan

(School of Chinese Language and Literature, Nanjing University, Nanjing 210046)

This paper attempts to demonstrate that speech has the function of metaphor and is shown in pronunciation, intonation,vocabulary, and discourse. The metaphorical function of speech is inseparable from concrete or abstract images. The metaphorical function of speech is deeply rooted in linguistics and ways of thinking.

speech; metaphorical function; image; thinking mode

H11

A

1004-4310(2016)04-0030-06

2016-03-24

王慧娟(1985- ),河北沧州人,南京大学文学院,文艺学专业博士研究生在读,研究方向为《文心雕龙》研究、中国古典文论。