技术差距对技术引进存在门限效应吗?

——基于中美制造业产品质量视角的实证检验

2016-08-31王林辉张伊依

王林辉,张伊依

(华东师范大学 经济学院,上海 200241)

技术差距对技术引进存在门限效应吗?

——基于中美制造业产品质量视角的实证检验

王林辉,张伊依

(华东师范大学 经济学院,上海 200241)

本文从产品质量视角测算技术差距,构建门限回归模型检验技术差距对技术引进的作用机制,识别我国制造业各行业适宜性技术进步路径。结果发现:我国制造业出口产品质量呈上升态势,但出口产品质量整体低于美国;中美高质量产品行业差异性和互补性明显,美国相对高质量的是技术和资本密集型行业,而中国在劳动密集型行业具有比较优势。采用门限回归方法进行实证检验,结果发现三大要素密集型行业,技术差距对技术引进都存在门限效应,其中劳动密集型行业在门限值之前,技术引进阻碍技术进步,达到门限值之后才起到促进作用;资本密集型行业与劳动密集型行业的情况恰好相反;技术密集型行业在当前的技术差距情况下,技术引进始终促进技术进步。因而,应依据行业技术差距和自身要素禀赋条件,采取差异化的技术进步路径。

技术差距;产品质量;技术引进;门限效应;制造业

一、前 言

经济发展史表明,先发国家在世界的经济地位并非一成不变,总会有后发国家通过技术引进、技术模仿与再创新模式而成功实现技术赶超。通常技术引进主要有直接引进和间接引进两种方式,朱平芳和李磊[1]考察了不同类型技术引进方式对生产率的影响,发现技术引进对国有企业生产率影响显著。王林辉和董直庆[2]发现,各地区通过引进技术和购买先进设备方式实现技术进步,自1978年以来我国所有地区技术进步率均大于1%且不断上升,全国技术进步年均增长率已达到2.4%。Van Elkan[3]发现后发国家通过技术引进,经济能够实现可持续增长。Gerschenkron[4]认为借助引进发达国家先进的技术和设备,可以以较低成本和更快的速度实现技术升级和人才培养。可见,技术引进可以通过减少“试错”成本和时间成本等使后发国家快速实现技术变迁,并通过二次创新而赶超发达国家,这从日本和韩国等国家二战后经济的成功崛起可得以证实。

那么技术引进一定存在效率吗?回答是否定的。Acemoglu[5]等认为发达国家的先进技术适用于其具有较高技能水平的劳动力,当发展中国家引进技术后,劳动力技能水平的差异抑制了技术外溢效果,进而导致生产率和人均收入的巨大差距。从FDI的技术溢出研究角度,亓朋等[6]指出内外资企业技术差距影响FDI对内资企业的技术溢出。潘文卿[7]则提出只有在经济水平达到一定程度时,外商投资的外溢效应才会为正向。易先忠[8]发现技术差距与技术进步率,以及技术差距和自主研发之间都呈倒U型关系,一国应当根据技术差距的变化遵循从自主研发与模仿,再至自主研发的模式。王华等[9]认为,并非技术差距越大或越小越好,只有适度的技术差距才可能促进本土企业的技术进步,较大的技术差距并不利于吸收和模仿外资技术,甚至阻碍国内企业的技术升级。吉亚辉和祝凤文[10]认为,随着技术差距不断缩小,发展中国家在技术引进的基础上,从“干中学”过渡到自主创新。刘辉煌等[11]考察了FDI、技术差距与我国经济增长关系,得出技术差距越大则FDI的经济增长效应越明显,当达到临界值后技术差距进一步缩小反而会阻碍经济增长,技术差距与经济增长表现出倒U型关系。

可见,学者们已经关注到技术差距对技术引进效率的影响,但这类研究衡量技术差距主要选择资本密集度[12-13]、内部研发投入和全要素生产率[14]以及劳动生产率[15]等指标,较少从产品质量视角考察技术差距和技术水平。事实上,产品质量是企业生产技术水平的集中体现,质量上升体现为同种产品从低档到高档的变化,同种产品档次的提升表明了该产品生产技术水平的提升。可见产品质量的水平高低可以表征其对应产品的生产技术水平,技术进步体现在产品质量的提升中[16]。Hallak[17]运用1995年60个国家的跨部门双边贸易数据,证实发达国家倾向于进口更多高质量的产品,而且国内外技术差距与出口产品质量升级存在倒U型关系。Grossman[18-19]及Aghion[20]通过建立质量阶梯模型来阐述技术进步与产品质量之间的关系。Grossman[19-20]认为,产品质量改进将发生在更高工资的国家和地区,因为这些经济发达的国家会拥有更先进的生产技术和R&D研发能力。此外,他们还发现每种产品质量的提升是一个随机过程,提出技术创新是产品质量不断增强的过程。R&D投入能够带来产品质量和技术效率的改进,质量提升与产品技术创新的投入有正向关系[21]。Barro[22]的质量阶梯增长模型,借助建立中间产品的研发、生产和消费者三部门经济,用质量改进来表征技术进步。Khandelwal[23]的实证结果表明产品质量阶梯的长短与产业的资本密集度和全要素生产率TFP呈正相关关系,质量的上升或者质量阶梯长度的增加意味着产业的全要素生产率的增加。而技术进步是造成全要素生产率增长的主要原因,从另一角度证明了产品质量和技术水平、技术进步的正向关系。

就我们研究所及,现有文献已经关注于技术差距对技术引进效率的影响,却往往通过全要素生产率和资本密集度等方式衡量技术水平和技术差距,其测算结果可能存在一定的偏误。事实上,现代技术进步更多通过质量提升的方式呈现,因此产品质量高低决定一国生产技术水平。然而,现有文献几乎无人涉及用产品质量差异来衡量技术差距和技术引进效率,同时也较少关注行业最优技术引进效果的技术差距区间。为此,本文通过中美产品质量视角,定量测算行业产品质量和技术差距,构建以技术差距为门限变量的门限回归模型,检验技术差距对技术引进效果的非线性作用机制,并依据门限值识别出我国制造业各子行业适宜性技术进步路径。

二、产品质量测度方法和变量设计

根据Berry[24]的研究,消费者的需求曲线来源于离散选择模型,消费者选择购买的是能够带来最高效用的某一种类产品。本文使用Khandelwal[23]的研究框架,假定代表性消费者对进口产品d的效用函数为:

其中,d为SITC五位码产品的品种,t代指时间。η1,ad,η2,at,η3,adt分别表示固定不变、可变、可观测但不能搜集到产品d的属性。pd,t为产品d的价格,x′d,t处依产品相似度引入嵌套组,以控制组内同类产品的水平差异对效用的影响,εt,d为消费者对产品d的水平偏好,服从韦伯分布。因而消费者购买产品d的概率,即为产品d的市场份额为:

其中,ηd,t=η1,d+η2,t+η3,t。当前任何一个国家的消费者不仅可以选择进口产品,也可以选择自己国家生产的同类产品。那么,这些进口产品与国内同类产品相互之间具有替代作用。为研究方便,将国内同类其他产品效用标准化,即。此时,d之外的其他产品的市场份额可表示为:

将(2)和(3)式相除后取对数,可得到如下的嵌套Logit模型:

嵌套Logit模型在测算产品质量阶梯方面应用广泛,主要在于其克服了传统模型对同类产品在颜色和材质等方面的水平差异对效用影响的忽视。相应地,引入行业n,可得:

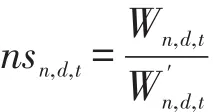

其中,ln(nsn,d,t)为行业中产品的嵌套市场份额。(5)式表明产品市场份额受制于产品价格与产品质量,在剔除市场份额中的价格因素后,便可反推出产品质量[25]。产品的质量指数ηn,d,t由式中的η1,d,η2,t,η3,adt三部分组成。

其中,maxηn,d,t和minηn,d,t为n行业中产品d质量的最大值和最小值,相对质量指数在0—100之间。本文中沿用传统做法,将产品质量阶梯laddt定义为:

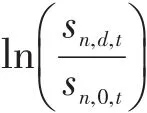

图1 劳动、资本和技术密集型行业市场份额lnu与嵌套市场份额lnns关系的散点图

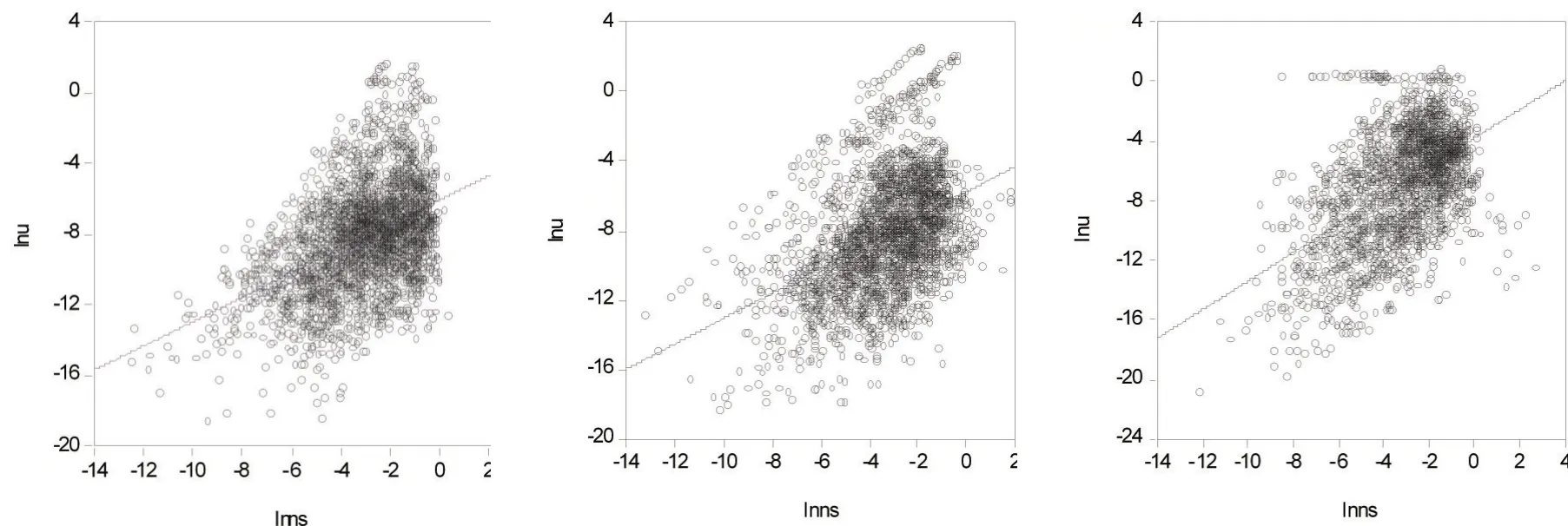

图2 劳动、资本和技术密集型行业市场份额lnu与产品价值p关系的散点

三、中美制造业产品质量与质量阶梯的测度及评价

1.中美制造业产品质量测度及评价

通过前文的分析,在此采用方程(5),依据面板数据固定效应方法按照两个国家的不同行业分别进行回归。考虑到数据的可获得性,中美两国行业的可比性和行业统计口径改变等方面的限制,只选取了中美两国制造业二十二个行业的数据。其中,食品加工业是农副产品加工和食品制造业的合并,橡胶塑料制造业是橡胶和塑料制造业的合并。基于回归得出的初步结果,进而计算出制造业出口产品的相对质量指数,并以各行业的贸易量加权获取两国制造业产品的相对质量水平(见表1,2)。

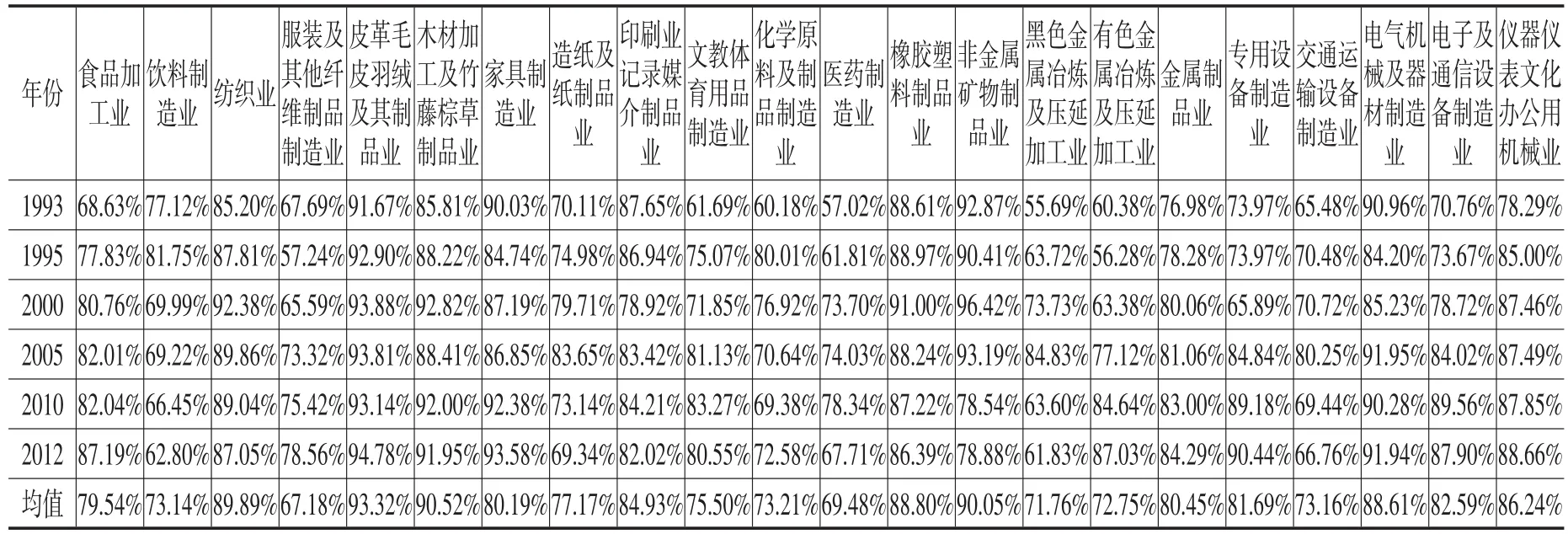

表1 中国制造业出口产品的相对质量水平

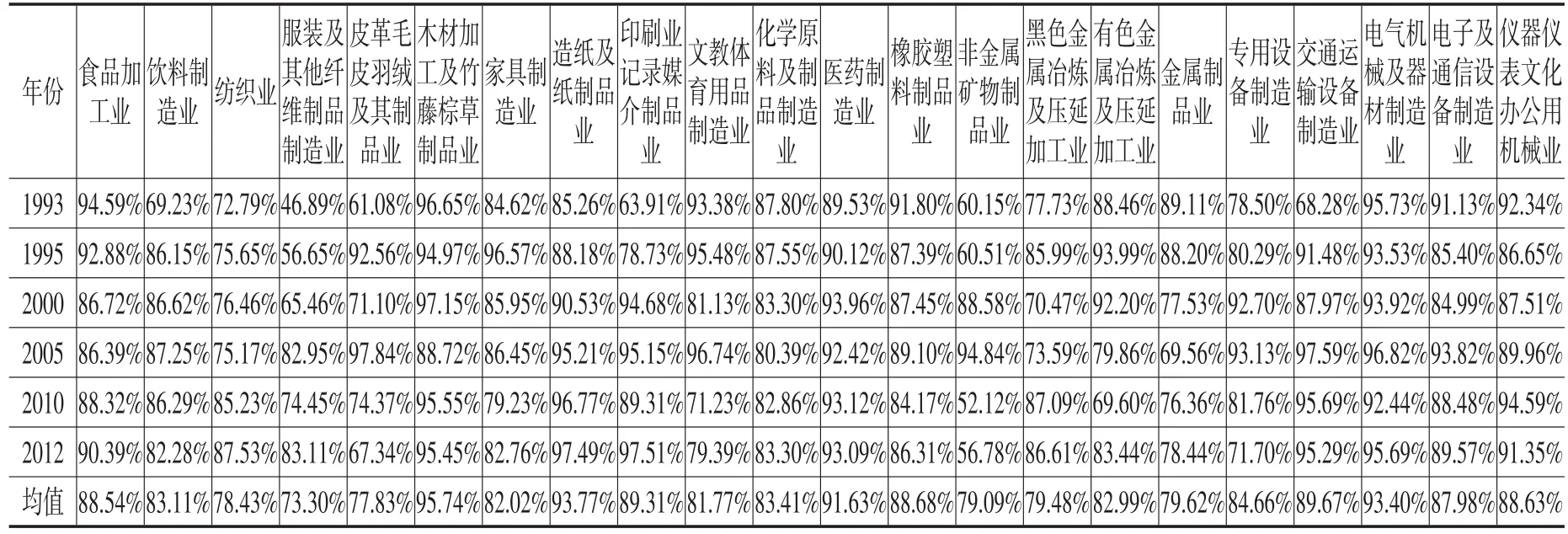

表2 美国制造业出口产品的相对质量水平

表1和表2中的数据显示:

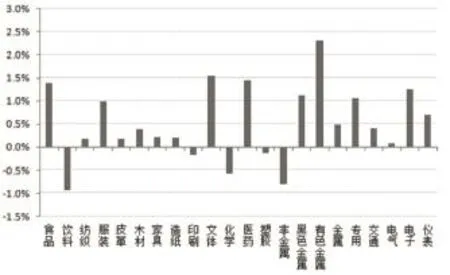

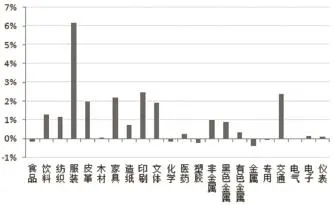

(1)中美产品质量总体均呈波动上升趋势且两国大部分行业产品质量增长率为正。为考察两国出口产品相对质量的变化情况,利用各行业出口产品相对质量计算平均增长率并进行比较(见图3和图4)。图3显示中国22个制造业行业的出口产品中有17个行业的产品相对质量增长率为正,其中技术含量较高的专用设备制造业、医药制造业、电子及通信设备制造业的产品质量增长率高于1%,仪表仪器制造业和交通运输设备制造业的增长率也达到了0.5%以上。可知在高技术产品制造领域,中国近年来取得了显著的进步。表2显示,美国二十二个行业中服装及其他纤维制品制造业的平均相对质量最低为73.30%,其他行业的相对质量水平均较高,多处于80%以上。图4表明美国有17个行业的产品相对质量增长率为正。特别是家具制造业、交通运输设备制造业、服装及其他纤维制品制造、印刷业记录媒介制品业、皮革毛皮羽绒及其制品业等行业相对质量均保持2%以上的增长率。在美国增长率最大的是服装及其他纤维制品制造,电子及通信设备制造业等几个高技术行业的出口产品质量增长微弱。食品加工制造业、橡胶塑料制造业、专用设备制造业和金属制品业这几个行业平均增长率为负。

图3 中国出口产品相对质量平均增长率

图4 美国出口产品相对质量平均增长率

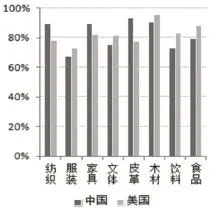

图5 中美劳动密集型行业产品平均相对质量

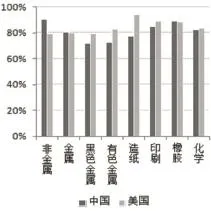

图6 中美资本密集型行业产品平均相对质量

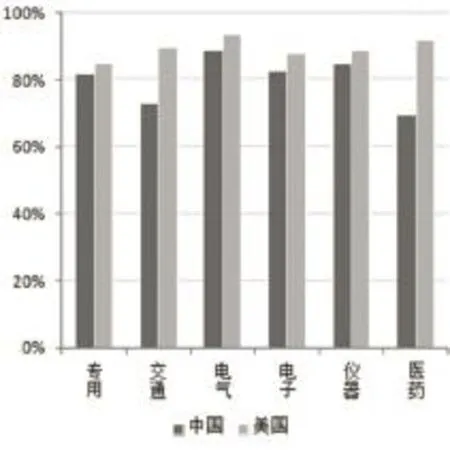

图7 中美技术密集型行业产品平均相对质量

(2)中美产品质量优势行业存在明显的互补性。中国制造业高质量产品集中在劳动密集型行业,诸如纺织业、皮革毛皮羽绒及其制品业、木材加工及竹藤棕草制品业和家具制造业产品相对质量水平较高,均大于85%。而美国纺织业、皮革毛皮羽绒及其制品业以及服装及其他纤维制品制造业产品质量处于70%—80%。高质量产品集中在高技术水平行业,如医药制造业、交通运输设备制造业、电气机械及器材制造业、电子及通信设备制造业、仪表仪器制造业等行业出口产品的相对质量较高,样本期间内均大于85%。且美国的资本密集型行业中造纸及纸制品业、橡胶塑料制造业以及印刷业记录媒介制品业的产品相对质量也超过85%。综合而言,中美产品行业互补性明显,中国相对高质量的劳动密集型行业正好是美国相对低质量行业,而中国较弱势技术和资本密集型行业又是美国优势产业,这可以充分解释中美在这些领域频繁贸易往来的原因。

(3)中美两国产品质量升级集中的行业具有差异性。虽然两国制造业大部分行业产品相对质量都呈上升趋势,但两国出口产品相对质量增长集中的行业不同,中国出口产品的质量上升主要集中在技术密集型行业,美国则集中在劳动和资本密集型行业。如图5—图7所示,在技术密集型行业,中国产品相对质量均低于美国,且在医药制造业、电子及通信设备制造业和交通运输设备制造业这三个行业与美国相比存在着较大差距,但其增速明显高于美国,如图3和图4所示。但由图4可知,美国在劳动密集型和资本密集型行业质量平稳增长。此外,值得关注的是与美国产品相比,中国产品质量劣势明显,尤其是在技术密集型行业。

2.中美制造业产品质量阶梯测度及评价

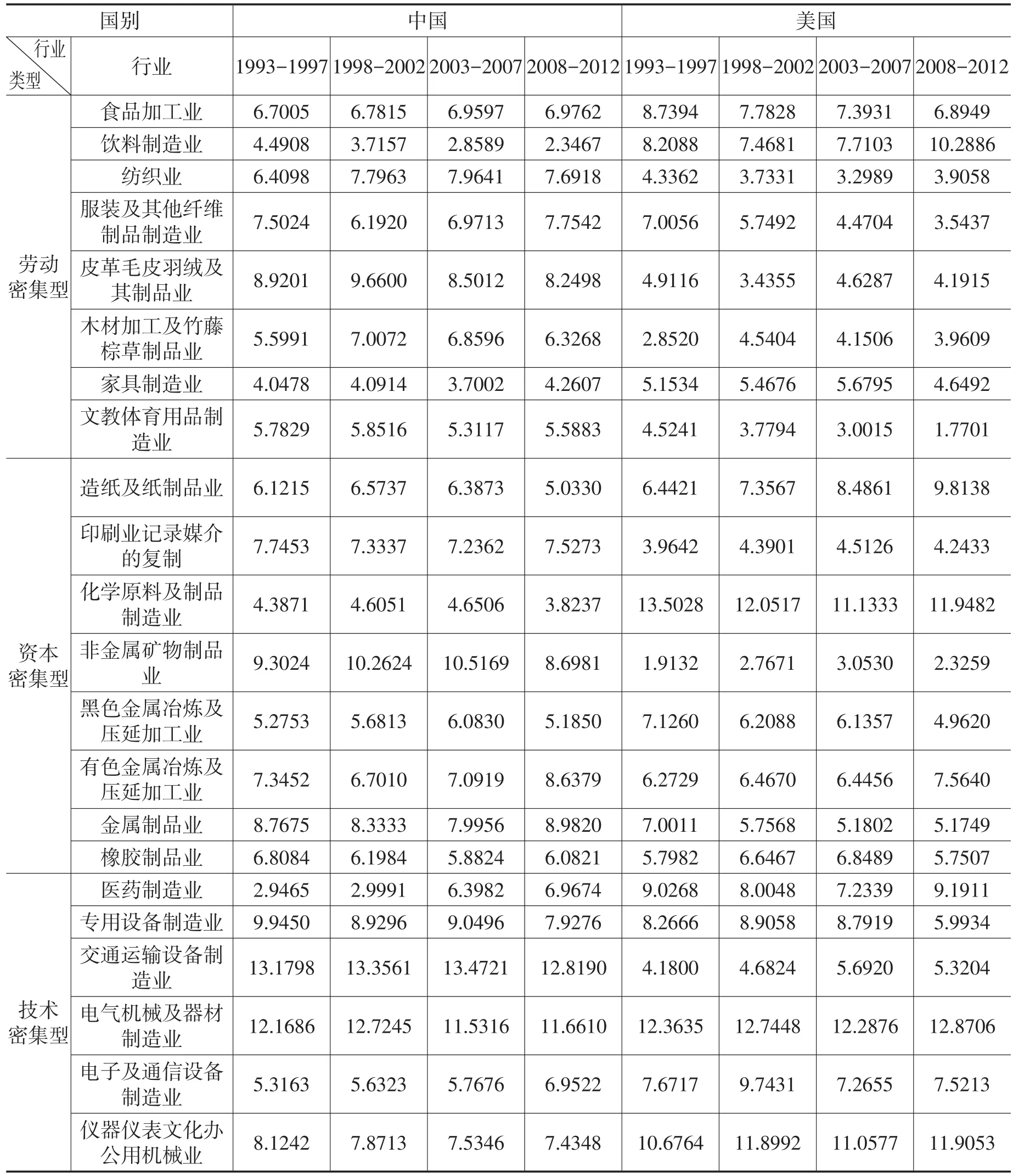

在上文计算出中美制造业相对产品质量的基础上,进一步根据(7)式再求出各行业的产品质量阶梯。如表3所示,我们将二十年的数据按照五年作为一个时间段求均值。

表3中的数据显示:

(1)中国的劳动密集型行业产品质量阶梯主要处于3—8的范围内,八个行业在四个时间段内相比较,饮料制造业和家具制造业的产品质量阶梯相对较窄,而皮革毛皮羽绒及其制品业和纺织业质量阶梯较宽,表明产品种类和质量水平差异较大。总体上劳动密集型行业在各时间段的均值变化稳定,不存在剧烈起伏。对于美国而言,劳动密集型行业产品质量阶梯分布在3—10之间,且多数行业均值变化显著。其中,饮料制造业的产品质量阶梯较大,而服装及其他纤维制品制造业的产品质量阶梯最小。

(2)资本密集型行业里,中国各行业产品质量阶梯主要处于5—9的范围内。多数行业质量阶梯保持稳定。其中化学原料及制品制造质量阶梯最小,非金属矿物制品业最大,而印刷业记录媒介复制的产品质量阶梯基本处于稳定状态。与中国制造业情况不同,美国资本密集型行业的质量阶梯相对宽化。其中化学原料及制品制造业的产品质量阶梯最大,在12左右。而非金属矿物制品业相对最小,基本在2左右。

(3)在六个技术密集型行业中,中国质量阶梯差异较大。其中电气机械及器材制造业和交通运输设备制造业的质量阶梯最大,保持在12左右且变化相对较小。专用设备制造业和仪表仪器文化办公用机械行业居中,且有逐渐下降的趋势。医药制造业从1993—1997年间的2.9465不断大幅度上升,在2008—2012年已达到6.6974。此外,电子及通信设备制造业的质量阶梯也不断上升,从最初的5.3163上升到6.9522。美国的电气机械及器材制造业和仪表仪器文化办公用机械的产品质量阶梯最大,保持在12和11左右,且有波动上升的趋势。交通运输设备制造业的质量阶梯最小,但也逐渐提升。专用设备制造业前三段时间内变化平稳,在2008—2012年间质量阶梯急剧下降至5.9934。医药制造业在前三段时间内质量阶梯持续收窄,但在2008—2012年间迅速扩大至9.1911。

综合以上分析可以得出,我国大部分制造业质量阶梯处于较为平稳的波动状态,主要集中在3—8范围内,美国各行业类型产品质量阶梯的波动幅度大于中国。中国产品质量阶梯收窄主要集中在资本和技术密集型行业,而美国产品质量阶梯收窄的则主要分布在劳动密集型行业。中国产品质量阶梯最宽的纺织业、皮革毛皮羽绒及其制品业、印刷业记录媒介的复制、非金属矿物制品业、交通运输设备制造业,而在美国质量阶梯较宽的饮料制造业、化学原料及制品制造业、医药制造业、电子及通信设备制造业和仪器仪表文化办公用机械等行业,说明这些行业中美两国产品存在较强的互补性。中美的食品加工制造业、橡胶制造业、黑色金属冶炼及压延加工业等行业的质量阶梯较为接近,意味着这些行业中美两国的出口产品的种类和质量水平比较接近。

表3 中美制造业产品质量阶梯平均变化情况

四、技术差距对技术引进效果的门限效应检验

从上文产品质量的分析可知,虽然我国制造业规模已跃居世界第一位,但与美国等发达国家相比多数行业产品质量明显偏低,产品质量的差异也体现了技术水平的差距。若要建设制造强国,还需通过技术引进和自主研发提升制造业的竞争力。但由于行业基础、技术水平、发展趋势和外部环境不同,不同行业其技术进步路径和技术引进的效率也会不同。那么哪些行业适合技术引进,哪些行业适合自主研发?我们通过对中国制造业22个行业技术引进效率的门限效应分析给出解释,与其他文献不同之处在于我们将通过行业产品质量差异准确度量技术差距,测算技术引进的技术差距合意区间,为行业选择技术进步路径提供经验证据。

基本的计量模型设定如下:

其中Yit表示i行业技术水平,以i行业的全要素生产率来表征,解释变量tecit表示技术引进,若其系数φ为正则技术引进效率为正,反之亦反是。Xit代表除了技术引进以外对行业技术进步有显著影响的控制变量,本文选取行业研发投入、行业利润率、人力资本水平和企业资产规模等进行分析。vi为截距项,εit为随机扰动项。考虑到各行业与美国的技术差距以及行业自身的禀赋条件差异,技术引进对技术进步的影响可能存在非线性关系,而门限回归分析将能更准确地拟合数据。为此,借鉴Hansen的门限面板模型,在此设定如下的“多门限”模型:

上式中,gapit为门限变量,采用历年技术引进量来表示,ti为特定的门限值。

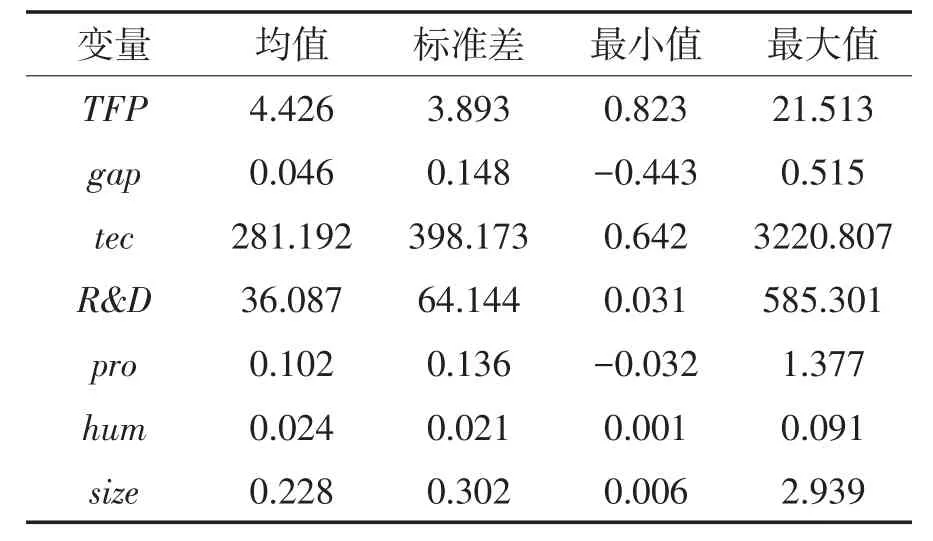

本文实证检验的样本为中国制造业22个行业1993—2011年的面板数据,主要数据来自1994—2012年《中国统计年鉴》、《中国科技统计年鉴》、《中国工业经济统计年鉴》,因变量选取全要素生产率(Total Factor Productivity,TFP)。本文采用Fare(1994)构造的DEA-Malmquist生产率指数方法计算得出。解释变量:(1)技术差距gap。技术差距作为门限变量,直接采用上文计算出的中美22个行业的平均相对质量差来表示。(2)技术引进tec。使用各行业的国外技术引进费用与行业从业人数之比作为技术引进的代理变量。(3)研发投入R&D。多数文献通常使用R&D内部经费支出、发明专利数、用于新产品开发支出等指标来测算。本文使用各行业每年投入新产品开发的经费支出与该行业工业增加值之比作为研发投入的指标。(4)行业利润率pro。用每个行业的总利润和其产品销售收入的比来表示。(5)人力资本水平hum。用各个行业内从事科研工作的人员数除以行业从业人数来表示。(6)企业资产规模size。选择各行业的工业增加值除以企业数目得到。相关变量的统计特征见表4。

表4 主要变量的统计描述

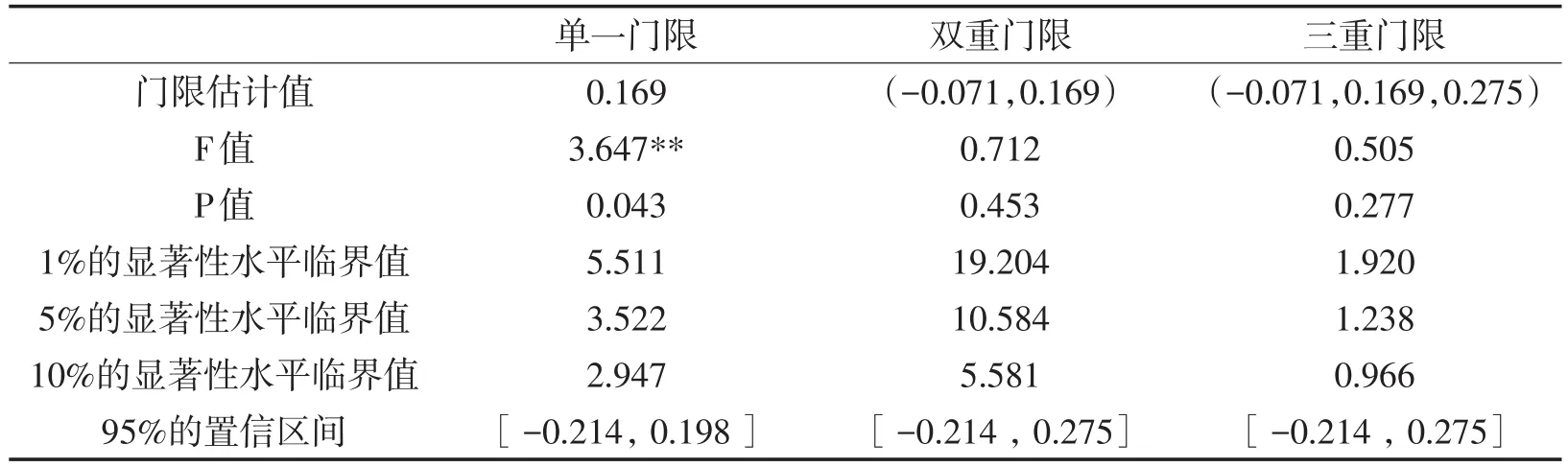

表5 劳动密集型行业门限效应检验结果

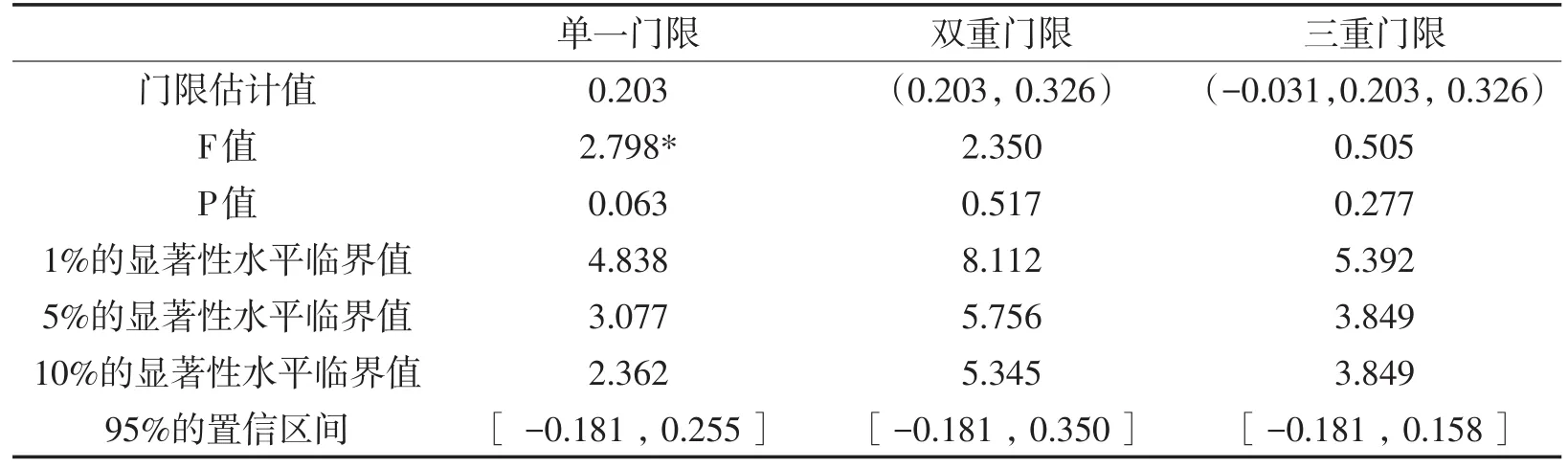

表6 资本密集型行业门限效应检验结果

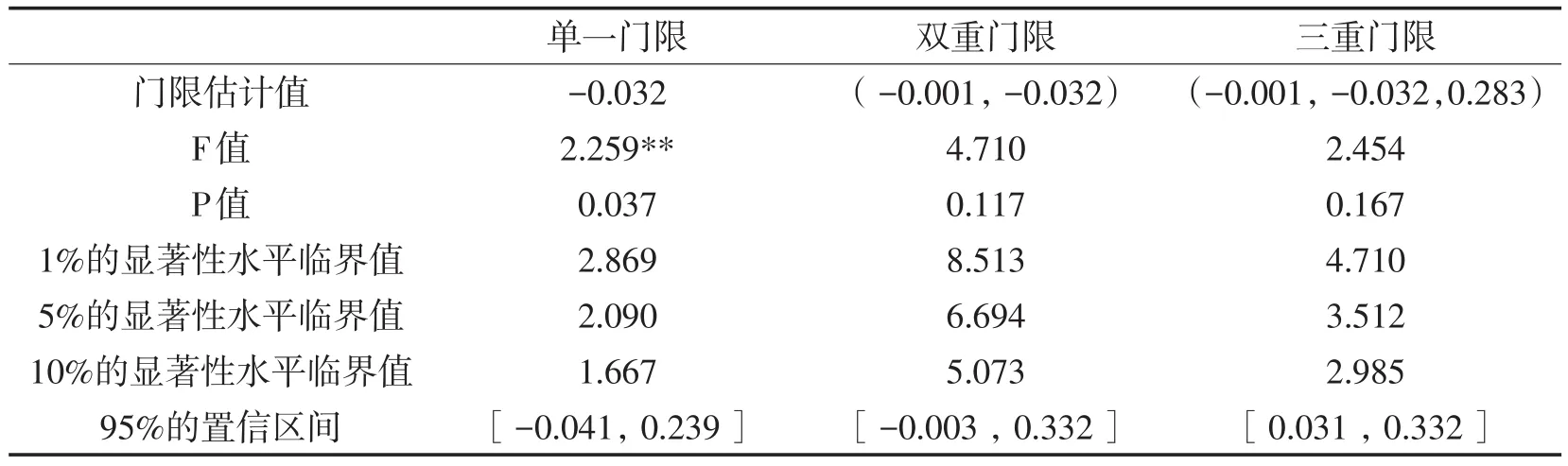

表7 技术密集型行业门限效应检验结果

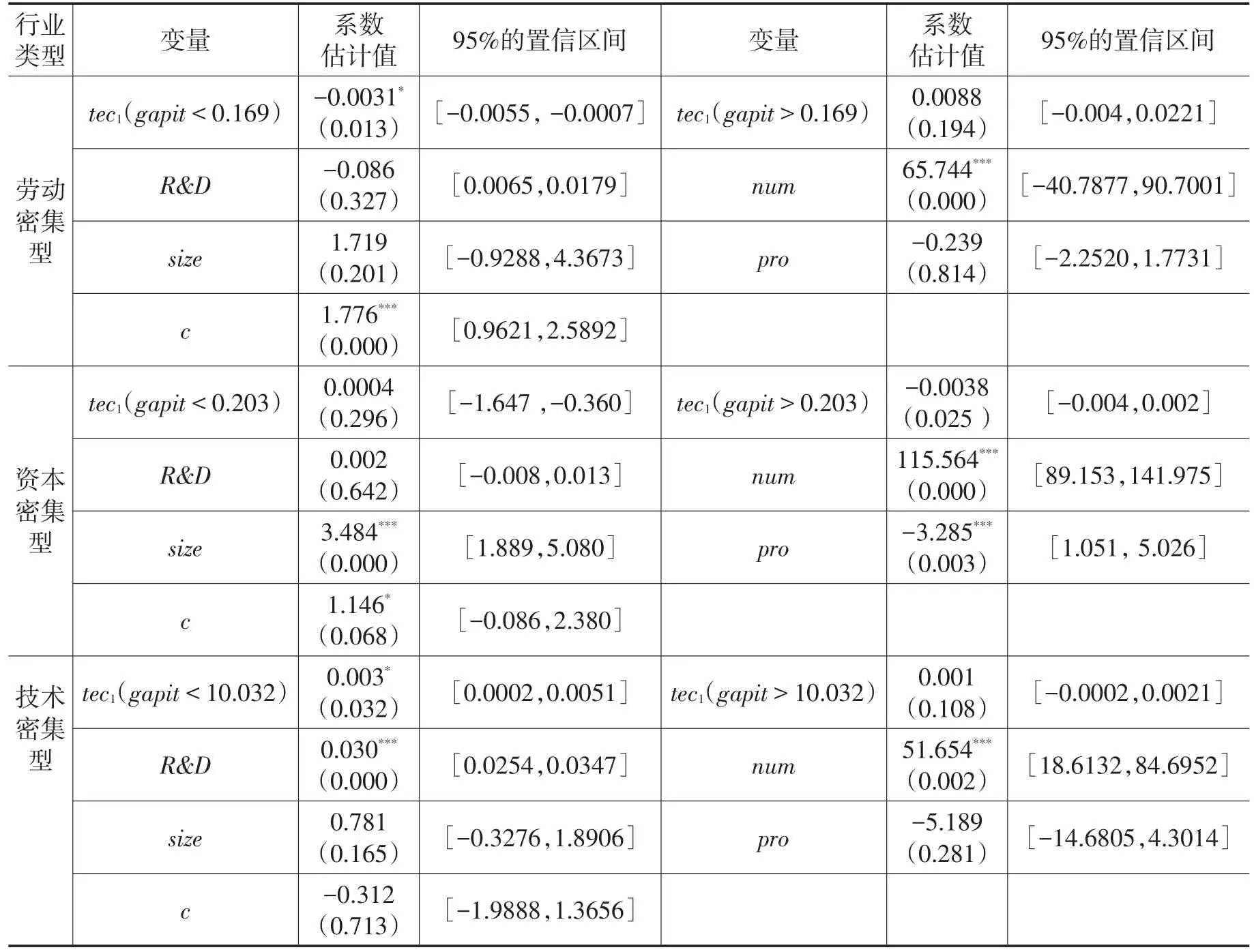

本文使用STATA软件采用中国制造业的面板数据,按行业类型检验门限效应的存在性并测算门限值。为确定计量模型的具体形式,首先以技术差距作为门限,依次设定不存在门限、一个门限、两个门限、三个门限进行估计,F统计量和采用自抽样法得出的估计结果见表5—7。显而易见,对于劳动密集型行业,在5%的显著性水平上模型存在单一门限效应,P值为0.043。对于资本密集型行业在10%的显著性水平上模型存在单一门限效应,P值为0.063,上述检验的二、三重门限值的假设均没有通过显著性检验,因而判定各类型行业的技术引进对技术进步的影响仅存在一个门限值。对于技术密集型行业,在5%的显著性水平上模型存在单一门限效应,P值为0.037。

表8显示了三大行业类型门限回归结果。对于劳动密集型行业,技术引进tec在门限值0.169前后,对技术进步的作用系数先负后正。即在技术差距较小时,技术引进不能发挥效率,甚至引进技术会阻碍技术进步。技术差距较大时,引进的先进技术才能取得较为显著的促进作用。劳动密集型行业是我国传统优势行业,与国外的技术差距并不大,甚至个别行业技术水平领先于美国,如纺织业、皮革毛皮羽绒及其制品业等,在这种情况下技术的示范空间较小,单纯依靠技术引进并不利于我国劳动密集型行业的技术进步与技术升级。而资本密集型行业的技术引进效应与之不同,技术引进变量tec在门限值0.203前后,对技术进步的作用系数先正后负,即在低技术差距时技术引进促进技术进步,在高技术差距时引进技术会阻碍技术进步。即对于资本密集型行业,我国在技术差距较小时,单纯的技术引进能够显著带来引进—模仿—再创新的效用,实现技术升级。当技术差距较大时,引进先进的技术可能会造成吸收转化的困难和障碍。分析其中缘由,可能在于资本密集型技术的应用对要素禀赋条件要求更强,当技术差距较大时,来自于发达国家的前沿技术与我国的劳动力等条件适配性下降,因而会阻碍技术效率的发挥。对于技术密集型行业,在门限值前后技术引进对技术进步的作用系数并未改变正负号,即技术引进对于技术进步始终起到促进作用,但作用强度发生了变化,即在技术差距较小时,技术引进效率更高,显著性也越大。因为资本密集和技术密集行业,我国一直以来技术基础薄弱,人力资本和研发水平有限,长期缺乏核心生产技术,技术对外依存度较高,故引进国外先进技术对于行业的技术进步有着显著的促进作用。对于四个控制变量而言,三个类型的行业人力资本都与技术进步显著正相关,即人力资本水平越高对技术进步的作用更大,而多数行业研发投入、企业规模与技术进步显著正相关,这也符合我们的预期。

表8 门限回归结果

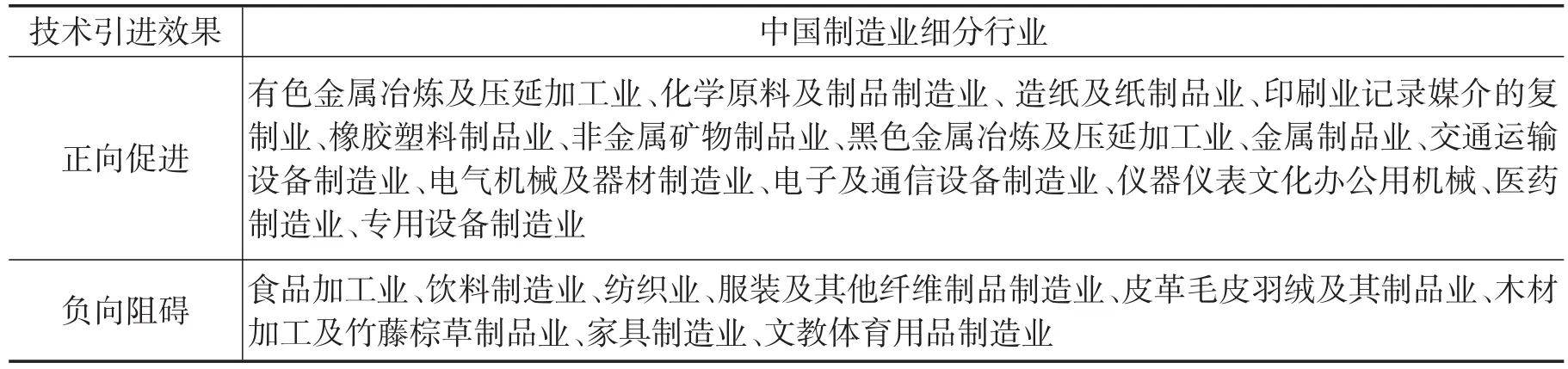

表9 制造业各行业技术引进效果

进一步依据制造业各行业与美国对应行业的平均技术差距与门限值,考察各行业技术引进效果的分布情况以获取各行业适宜性的技术进步路径,如表9所示。中国22个制造业行业中,有14个行业在过去二十年间技术引进对技术进步起到了正向促进作用,这显示技术引进是我国制造业多数行业技术升级的主要路径。而劳动密集型行业食品加工业、饮料制造业、纺织业、服装及其他纤维制品制造、皮革毛皮羽绒及其制品业、木材加工及竹藤棕草制品业、家具制造业、文教体育用品制造业在当前的技术差距水平下,技术引进的效果并不明显,都处于技术引进对技术进步的负向作用阶段,因而更应选择自主研发实现技术进步。

五、结 语

本文从产品质量视角,借鉴Khandelwal的嵌套logit方法,结合1993—2012年中美进出口数据测算中美制造业出口产品质量和技术差距,构建以技术差距为门限变量的门限回归模型,检验技术差距对技术引进效果的非线性作用机制,并依据门限值识别出我国制造业各行业适宜性技术进步路径。结果显示:(1)我国制造业出口产品整体质量在二十年间呈上升态势,其中技术密集型行业的产品质量增长率较高,但出口产品质量整体低于美国。中美高质量产品行业差异性和互补性明显,美国相对高质量的是技术和资本密集型行业,而中国在劳动密集型行业具有比较优势。从产品质量阶梯的角度分析,我国大部分制造业行业质量阶梯处于较为平稳的波动状态,主要集中在3—8范围内,美国各行业类型产品质量阶梯的波动幅度均大于中国,且从质量阶梯上看中美两国产品存在较强的互补性。(2)采用门限回归方法进行实证检验,结果发现对于三大要素密集型行业,技术引进对技术进步的影响都存在门限效应,其中劳动密集型行业在门限值之前,技术引进阻碍技术进步,达到门限值之后才起到促进作用;资本密集型行业在门限值之前,技术引进会促进技术进步,而到达门限值之后其作用相反;技术密集型行业在当前的技术差距情况下,技术引进始终促进技术进步的发展。(3)我国制造业各行业数据显示,大部分资本与技术密集型行业都处于技术引进促进作用的区间,即在现阶段技术引进还是实现技术升级的重要路径;而具有比较优势的劳动密集型行业,一直处于技术引进负向影响阶段,则应依靠自主创新实现技术进步。为此,需针对不同行业技术差距和自身禀赋条件,采取差异化的技术进步路径,缩小与发达国家技术差距和实现制造业的技术升级与技术赶超。

[1] 朱平芳,李磊.两种技术引进方式的直接效应研究[J].经济研究,2006(3):90-102.

[2] 王林辉,董直庆.我国省际生产效率差异和生产率增长来源识别:1978--2007[J].东北师大学报:哲学社会科学版,2009 (5):48-55.

[3] Van Elkan R.Catching up and slowing down:Learning and growth patterns in an open economy[J].Journal of International Econom⁃ics,1996,41(1):95-111.

[4] Gerschenkron A.Economic backwardness in historical perspective[J].Economic backwardness in historical perspective.,1962.

[5] Acemoglu D,Zilbotti F.Productivity differences[R].National Bureau of Economic Research,1999.

[6] 亓朋,许和连,李海峥.技术差距与外商直接投资的技术溢出效应[J].数量经济技术经济研究,2009(9):92-106.

[7] 潘文卿.外商投资对中国工业部门的外溢效应:基于面板数据的分析[J].世界经济,2003,26(6):3-7.

[8] 易先忠.技术差距双面效应与主导技术进步模式转换[J].财经研究,2010(7):39-48.

[9] 王华,祝树金,赖明勇.技术差距的门槛与FDI技术溢出的非线性-理论模型及中国企业的实证研究[J].数量经济技术经济研究,2012(4):3-18.

[10] 吉亚辉,祝凤文.技术差距,“干中学”的国别分离与发展中国家的技术进步[J].数量经济技术经济研究,2011,28(4):49.

[11] 刘辉煌,余昌龙,马添翼,等.FDI技术外溢,技术差距与经济增长的非线性关系[J].金融研究,2009(9):72-88.

[12] Kokko A.Technology,market characteristics,and spillovers[J].Journal of development economics,1994,43(2):279-293.

[13] 贺灿飞,潘峰华.溢出效应还是挤出效应——对北京市制造业外商直接投资的实证分析[J].中国软科学,2006(7):96.

[14] 王明益.内外资技术差距与中国出口产品质量升级研究[J].经济评论,2013(6):59-69.

[15] Kokko A,Tansini R,Zejan M C.Local technological capability and productivity spillovers from FDI in the Uruguayan manufacturing sector[J].The Journal of Development Studies,1996,32(4):602-611.

[16] 肖文,唐兆希.能源约束,技术进步与可持续发展[J].经济理论与经济管理,2011(1).

[17] Hallak J C.Product quality,Linder,and the direction of trade[R].National Bureau of Economic Research,2004.

[18] Grossman G M,Helpman E.Quality ladders and product cycles[R].National Bureau of Economic Research,1989.

[19] Grossman,G.M.,and Helpman,E.,Quality ladders in the theory of growth[J].The Review of Economic Studies.1991,58(1).

[20] Aghion P,Howitt P,Brant-Collett M,et al.Endogenous growth theory[M].MIT press,1998.

[21] Petrin A,Warzynski F.The impact of research and development on quality,productivity and welfare[J].University of Minnesota.[Online],[Retrieved June 14,2012],http://web.lexis-nexis.com/universe/document,2012.

[22] Barro R J.Sala-i Martin X(2004)Economic Growth[J].Second Editions,Mc-Grow-Hill,New York,2004.

[23] Khandelwal A.The long and short(of)quality ladders[J].The Review of Economic Studies,2010,77(4):1450-1476.

[24] Berry S T.Estimating discrete-choice models of product differentiation[J].The RAND Journal of Economics,1994:242-262.

[25] 施炳展,王有鑫,李坤望.中国出口产品品质测度及其决定因素[J].世界经济,2013(9):69-93.

[26] Bernard A B,Redding S J.Multi-product firms and product switching[R].National Bureau of Economic Research,2006.

[27] 盛斌.中国对外贸易政策的政治经济分析[M].上海:上海人民出版社,2002.

[28] 文东伟,冼国明,马静.FDI,产业结构变迁与中国的出口竞争力[J].管理世界,2009(4):96-107.

F061.3

A

1671-511X(2016)03-0085-11

2016-01-20

教育部新世纪优秀人才项目“要素结构视角下经济结构调整和经济自主协调发展研究”(NCET-12-0818),国家社会科学基金项目“新常态下我国经济增长动力转换和新增长点培育研究“(15AZD002),上海市软科学项目“上海市制造业产品质量阶梯和适宜性技术进步路径研究”(15692102300),上海市社科规划项目“中国制造业产品质量阶梯和适宜性技术进步路径研究”(2015BJB004)成果之一。

王林辉(1973—),女,吉林长春人,华东师范大学经济学院教授,博士生导师,研究方向:技术进步和经济增长。