道德与信任:道德认知的阶层差异

2016-08-31洪岩璧

洪岩璧

(东南大学人文学院,江苏南京210096)

道德与信任:道德认知的阶层差异

洪岩璧

(东南大学人文学院,江苏南京210096)

道德问题是当前中国社会不容回避的现象。以一般信任度作为中介联结社会成员道德态度和道德实践的模型,可以解释个体或社会群体之间的道德差异。通过对道德态度调查数据的分析,发现一般信任度对道德态度具有显著影响,但不能解释阶层在道德态度上的差异;相比于其他阶层成员,管理专业人员阶层更愿意帮助陌生人,但同时对社会总体道德状况更不满意。因此,当前中国社会不同阶层在伦理道德观念和行为上的分化值得关注和进一步研究。

道德态度;道德行动;一般信任度;社会阶层

改革开放至今,“道德滑坡”和“道德危机”的论断一直不绝于耳,对此,社会科学研究需要回答两个问题,一是,当前中国社会是否存在道德滑坡?二是,如果存在滑坡,那么造成这一现象的原因或机制是什么?这需要大量的经验性研究来回答。我国对道德的实证研究自20世纪90年代中期以后发展迅速,但实证调查往往是对道德态度的揭示,而对体现道德本质的道德行为和实践研究不足[1]。近年来国内对伦理道德问题的实证研究也依然存在这个问题[2-6],即偏重道德认知和态度,缺乏对行为的分析。究其原因,主要在于研究者很难通过自我报告的问卷调查来获取真实可靠的道德行为数据。但这并不意味着道德行为实践不需要研究或不重要。本文试图建构一个从道德态度到道德实践的模型,但由于数据限制,只能分析不同社会阶层的道德认知和态度差异,并初步探讨道德价值观念如何经由道德信任转化成道德实践和行动的机制。

一、道德与信任

伦理信任危机被认为是当前中国道德领域的最重要问题之一,甚至存在威胁意识形态安全之虞[7]。2011年10月发生的“小悦悦事件”更是震惊全国,当时小悦悦遭遇车祸,但18位路人皆视而不见,未施援手,最后是拾荒妹陈贤妹实施了救助,但小悦悦最终还是伤重不治去世。在愤慨之余,我们需要追问,这仅仅是一个孤立事件吗?调查显示,对于“您觉得(小悦悦事件中)当时的其他过路人,是出于什么原因而没有救助孩子?”这一问题,有83.8%的被访者认为是“不想惹事上身,怕担责任”。这在一定程度上反映了被访者在遇到类似情境时可能做出的选择。在伦理道德领域,问题的关键不在于某类事件发生的比例,而在于此类事件的社会影响以及民众对其认知。“不想惹事上身”背后是公众对社会和一般他人的信任问题。

对信任的讨论存在两个维度,一是区分为理性选择解释与非理性的道德解释;二是一般信任与特殊信任的区分[8]2。相对于人们对亲戚、朋友和熟人的信任而言,一般信任强调对陌生人或社会一般他人的信任。从特殊信任到一般信任,是信任半径扩展、道德共同体包容程度扩大的过程,表征了社会的开放、进步和文明程度。周怡指出,对于“我们信谁”这一问题有两个答案,一是依赖理性对结果的判断;二是依赖几乎与生俱来的道德,但大量的研究都集中于讨论理性信任,鲜有关注道德与道德信任[8]3。信任和道德具有密不可分的联系,Uslaner指出一般信任的基础既是道德的又是集体经验的,而这种一般信任的习得来自于社会化过程中的家庭环境和父母影响,因而个体的一般信任度在早期就已形成了[9]31,77。由于这一结论来自对美国社会的研究,是否适用于其他国家仍然存疑,尤其在中国这样一个急剧变迁的社会,个体早期获得的社会信任是否会一直持续、不受社会变动的影响仍值得商榷。转型期中国信任危机的实质不是中国社会整体信任模式的缺位,而是普遍主义取向的制度信任模式的缺失,根本原因在于传统的特殊主义取向的家本位——关系信任模式、国本位——机构依附信任模式,作为一种本土的文化结构力量,抵制或挤压了顺应市场经济发展的、基于制度的信任模式[10]。这种一般信任模式的缺失可能是当前社会道德问题丛生的重要因素,而“道德危机”又在一定程度上加剧了一般信任的缺失。

问题在于,信任与道德是什么样的关系?个体的道德可以区分为道德认知(或道德态度)和道德行为(或道德实践)两个方面,这两者之间往往存在着差异。比如很多人都认为应该见义勇为,但真正到了应该出手帮助他人的时候,多数人可能只是袖手旁观。Vaisey提出二元过程模型(dual-pro⁃cess model),认为文化和价值观念既激发社会行动,同时也被行动者用于事后合理化行动[11]。Miles利用25个欧洲国家的调查数据进一步确证了价值观念对个体行动的重要性[12]。即使某人拥有某种价值观念或道德,但如何才能转化为行动这一过程尚不清晰。一个社会行动者,在从事道德相关实践时,也会进行一定程度的理性计算和思考。如果从事某道德行为的收益大于成本或成本很小时,则付诸实施;如果成本不确定或可能很大时,就不付诸实施。个体对所谓成本的估测都是非常主观的,受其社会经历的影响。一般信任在这一过程中就可以扮演非常重要的中介角色。一般信任度高,个体预测道德行为成本就会较低,会倾向于遵从道德态度进行实践;反之则成本较高,道德态度不易转化成行为。就“小悦悦”事件而言,该模型认为并非路人见死不救,没有恻隐之心,只不过是一般信任感较低,顾虑施救的成本可能过高,不敢出手相救。

二、信任和道德的阶层差异

对于卢梭和康德而言,道德义务的唯一形式即是适用于所有人的形式,因此,也必然会预设一种“普遍的人”的观念形式,从而难以包容多样化的职业群体所具有的不同伦理样态[13]。不同的社会群体由于职业存在差异,往往具有不同的伦理体系,那么道德观念是否存在群体或者阶层差异呢?“道德体系通常是群体的事务,只有在群体通过权威对其加以保护的情况下方可运转……舆论是共同道德的基础,它散布于社会各处,用不着我们去甄别它究竟处于何方,而职业伦理则不同,每一种职业伦理都落于一个被限定的区域”[14]7。在涂尔干看来,道德体系的基础散布于社会各处,因此道德观念的存在是统一化的。但经验研究表明现实并非如此。正如汪曾祺在小说《大淖记事》中述及城里和乡下人的区别时,指出“他们的生活,他们的风俗,他们的是非标准、伦理道德观念和街里的穿长衣念过‘子曰’的人完全不同”[15]。伦理道德观念是存在阶层差异的。

樊浩及其课题组对多地的调查表明,当前我国伦理道德的地域性差异远小于群体性差异,他们认为社会的分配不公带来的两极分化是诸群体之间伦理冲突的根源[2]。阎云翔对“做好事被讹”现象的分析发现,大多数施助者属于城市中产阶层,包括教师、商人或白领,还有出租车司机或学生;而受伤者的同质性更高,主要是老人和女性[16]。大多数好心的施助者都是年轻人或中年人,这并非偶然,因为他们更倾向于持有普适性的道德观,对陌生人没有仇视情绪。因此,阎云翔认为“做好事被讹”现象表面上似乎表明了当代中国社会的道德滑坡,但背后更多的是社会不平等引发的,往往是受助的弱势群体成员为了支付医药费而采取讹诈行为[16]。有关农民的政治信任研究也发现,信任观、威权观和法治意识都对农民的政府信任具有显著影响,其中持有“家本位—特殊信任”取向而较少一般信任观的人具有较低的基层政府信任[17]。在个体化倾向的阶层差异中,教育程度是其中主要影响因素[18]。

根据上文提出的道德态度—行为模型,阶层的道德实践差异既受到道德态度的影响,也受到一般信任水平的影响。但由于问卷调查难以采集个体道德行为的数据,我们只能初步探讨一般信任与道德态度之间的关系,尤其关注不同阶层群体之间的道德态度差异是否与一般信任度有关。在“小悦悦”事件中,最后是社会地位较低的拾荒妹救助了小悦悦,这是否表明低社会地位者由于一般信任度较高或对此类助人行为的成本估测较低,而更倾向于采取救助行为呢?本文尝试用道德态度数据进行初步探索。

三、数据、变量与模型

本文所使用的数据来自2013年江苏省“居民生活状况与心态调查”,该调查受江苏省委宣传部国家重大项目组委托,由东南大学国情调查中心和社会学系具体实施,采用多阶段抽样方法,抽取了南京、无锡和连云港三个地级市,然后利用PPS(成比例概率抽样)方法分别抽取区县、街道/乡镇和社区(居委会或村委会)……之后根据社区常住人口名单进行系统抽样,每个社区抽取50—60户进行调查。最终抽中了3个地级市中的6个区县、12个街道/乡镇、24个社区。入户问卷调查于2013年9月和11月进行,共完成1281份调查问卷,其中南京446份,无锡443份,连云港392份。调查结果可以基本推断到江苏省境内的常住户籍人口。

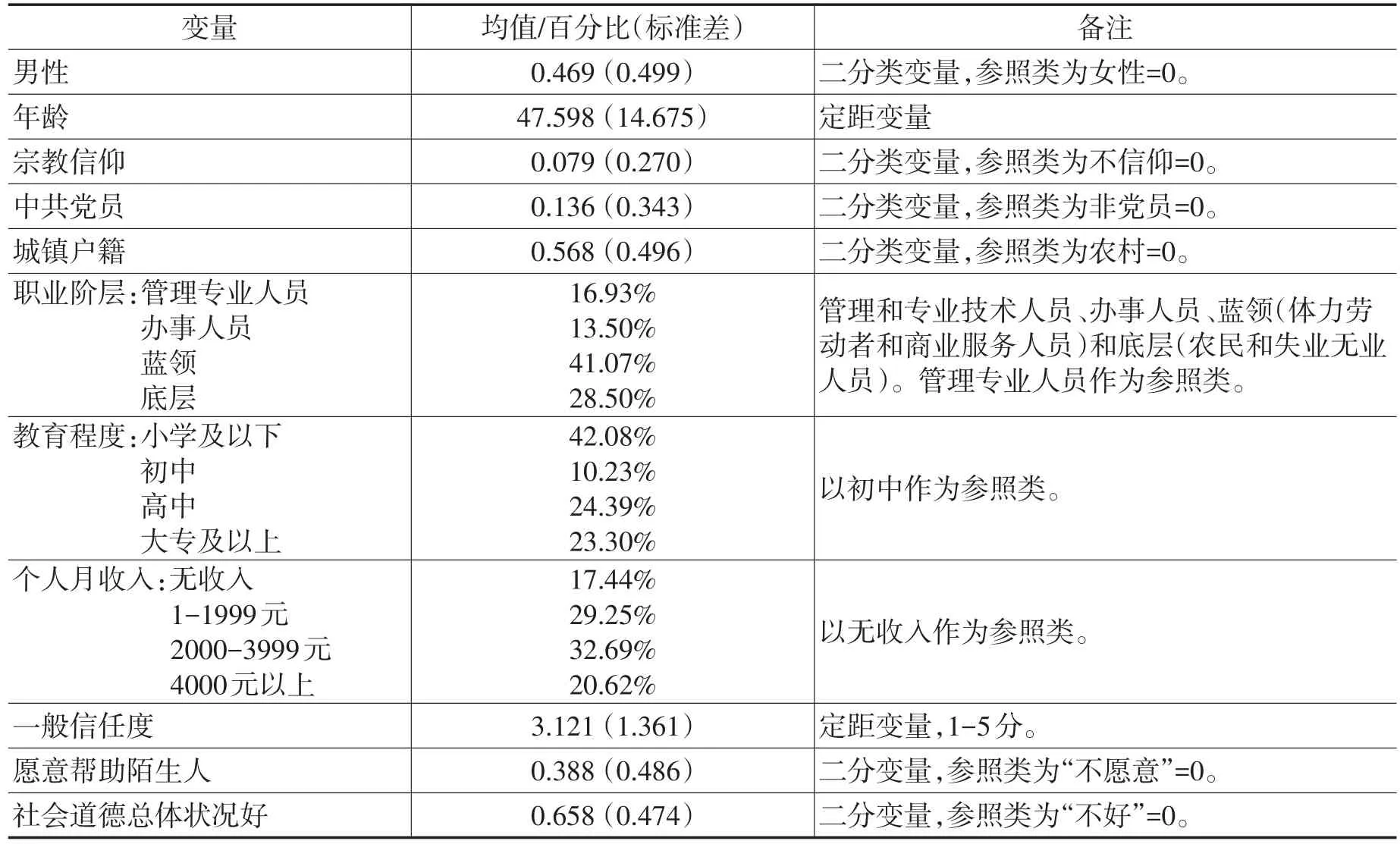

表1 变量基本描述统计表(N=1193)

本研究因变量包括“是否愿意帮助陌生人”、“对当前社会总体道德状况的评价”、“对小悦悦事件发生原因的认知”三个变量。其测量分别如下:(1)“对下列说法您是否认同:如果上街碰到陌生人求助,最好对其置之不理”,答案包括“完全同意、比较同意、不太同意、完全不同意”,我们把“完全同意、比较同意”赋值为0,“不太同意、完全不同意”赋值为1。(2)“您对当前我国社会的道德状况的总体评价是:非常满意、比较满意、比较不满意、非常不满意。”把“非常满意、比较满意”赋值为1,“比较不满意、非常不满意”赋值为0。(3)对小悦悦事件的认知我们采用如下题目测量。“2011年10月31日,2岁的小悦悦(本名王悦)在佛山某地相继被两车碾压,7分钟内,18名路人路过,但只有最后一名拾荒阿姨陈贤妹上前施以援手。您觉得当时的其他路人,是出于什么原因而没有救助孩子?(1)没有看见;(2)认为别人的事和自己无关;(3)不想惹事上身,怕担责任;(4)别人没有救助的,自己也不想做第一个施救者;(5)其他原因。”对帮助陌生人意愿和社会总体道德评价这两个变量,都处理成二分变量,因此都采用二分logit模型。对小悦悦事件认知变量也采用了二分变量,但由于结果都不显著,所以本文未报告结果。

核心自变量包括一般信任感和阶层变量。一般信任度的测量如下:您觉得大多数人都是可以相信的吗?如果1分代表“大多数人都可以相信”,5分代表“对其他人都应该小心防备”,你会选几分?答案选项是1—5分。把一般信任感处理成定距变量,因此采用OLS回归进行分析。阶层自变量包括职业分类、教育和收入,控制变量包括性别、年龄、宗教信仰、党员身份和户籍。删除存在相关变量缺失值的个案,得到1193份分析样本。变量的基本描述情况参见表1。

四、分析结果与解释

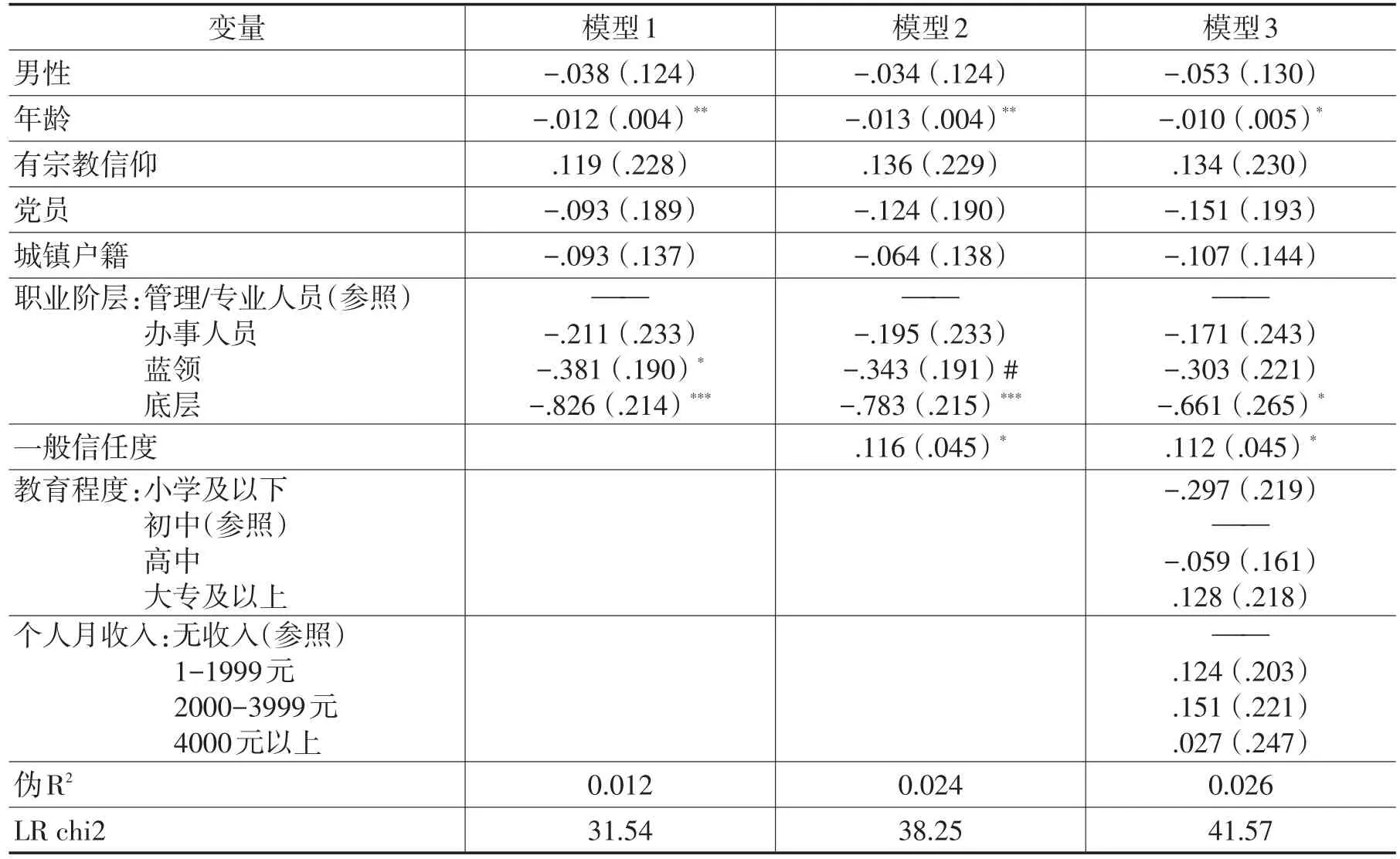

从表2结果可见,在对于是否帮助陌生人问题上存在着显著的阶层态度差异,在模型1中,相比于管理和专业技术人员,蓝领和底层群体更不愿意去帮助求助的陌生人。模型2中,加入一般信任度变量后,这一阶层差异仍然基本得到保持,只是蓝领阶层的系数变得仅在0.1水平上显著。同时一般信任度对是否帮助陌生人有显著正效应,一般信任度越高,个体更有可能帮助陌生人,这符合上文道德态度—行为模型的一个基本假定。模型3中加入了教育和收入变量,但这两个变量皆不显著,而且也没有完全解释阶层之间的差异,底层的负倾向仍然非常显著。因此,模型结果在一定程度上佐证了阎云翔的判断,即年轻的人和中产阶层成员对陌生人更没有仇视态度[16]。这和小悦悦事件呈现的结果形成有趣的对比。一方面,这与阎云翔的研究结果相符,如助人被讹的对象往往是中产或中上的阶层背景,因为底层的经济条件决定了其并无太多可讹诈之处。另一方面,我们对自我报告的道德态度需保持高度谨慎态度,因为这并不一定反映了被访者真实的道德认知。

表2 影响“是否帮助陌生人”的二元logit模型

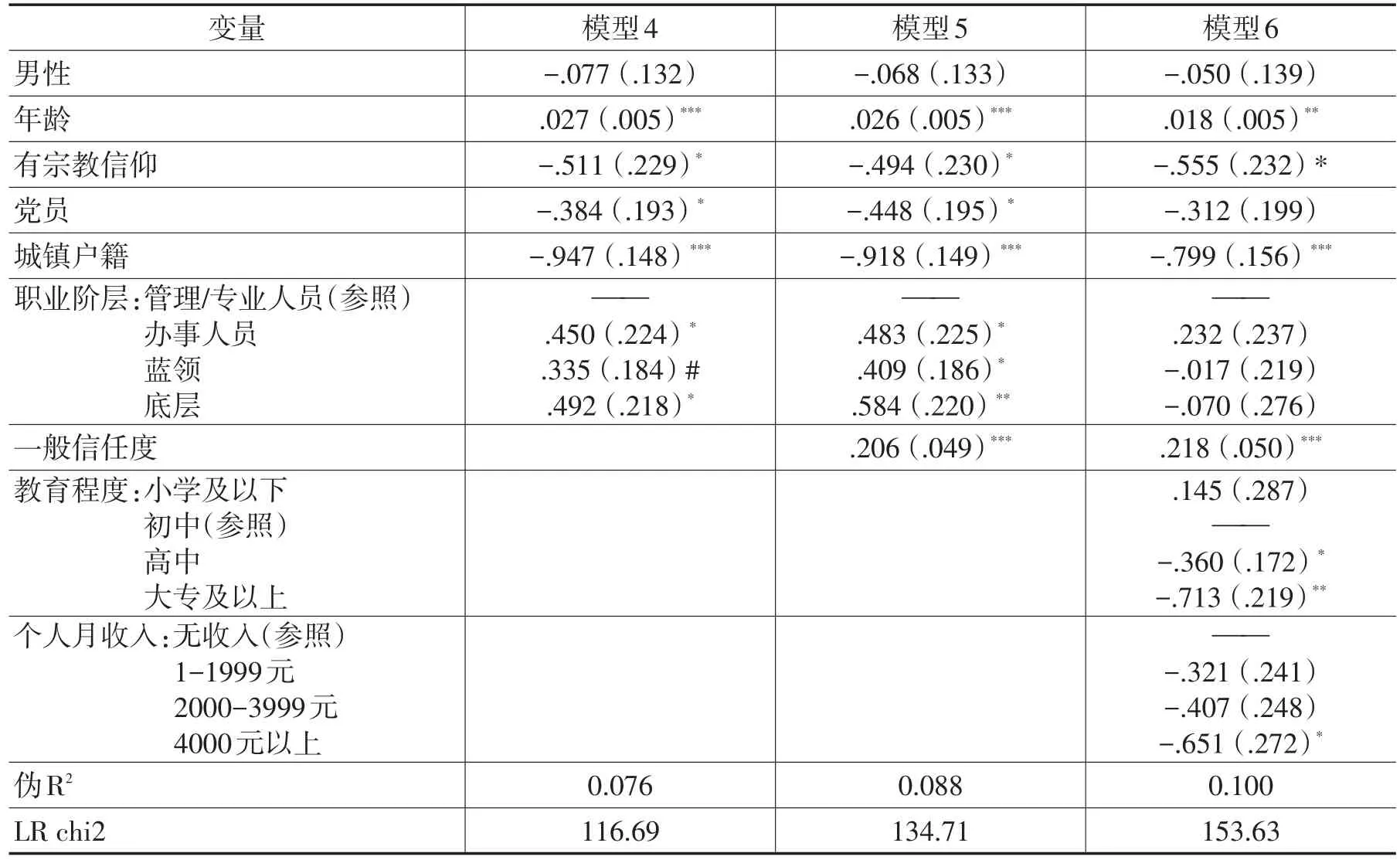

在对社会道德状况的总体判断上(结果如表3所示),阶层之间也呈现出显著差异。在基础模型4中,办事人员、蓝领和底层都比管理人员和专业人员更倾向于对社会道德状况做出积极评价。仅在加入教育和收入变量的模型6中,阶层之间的差异才消失。这表明不同阶层对社会道德状况的评价差异主要源于教育和收入水平的不同。教育水平越高,收入水平越高,个体对当前社会道德状况越不满意。此外,城镇人口对社会道德状况更不满意,即使在控制其他社会经济地位变量之后,城镇负效应仍然显著,而且幅度较大,与受过高等教育者与初中毕业者之间的差距接近。有意思的是,在模型4和5中,党员系数都是显著负向的,表明党员比非党员更不满意当前社会的道德状况,这一显著负效应只有在控制教育和收入之后才消失。因此,可以得到一个基本的结论:社会经济地位越高、在社会结构中越占据优势者,越可能对社会总体道德状况更不满意。

一般信任度对道德评价有显著正效应,一般信任度越高,个体越倾向于积极评价社会道德状况。但一般信任度并不影响阶层差异,这与表2模型结果是一致的。这表明,一般信任度不能解释阶层之间的道德态度差异。

表3 影响对社会道德状况总体判断的二元logit模型

两个模型结果的比较颇令人深思。一方面,相比于中上层,中下层成员更不愿意去帮助求助的陌生人;另一方面,中下层又对当前社会道德状况更加满意。反之,中上层更愿意去帮助陌生人,但对当前社会的道德状况更不满意。这是一个很矛盾或令人费解的现象。如果这并非由于测量误差带来的问题,那么这一矛盾反映了什么问题值得今后的研究进一步挖掘。

当然,通过问卷调查所能获得的只是被访者自我报告的态度,或许并非其真实的态度,也不一定反映其道德实践。态度和实践的差别我们可以在“小悦悦”事件中窥见。对于“您觉得(小悦悦事件中)当时的其他过路人,是出于什么原因而没有救助孩子”这一问题,有83.8%的被访者认为是“不想惹事上身,怕担责任”。以对该事件的认知为因变量进行logistic分析,发现所有自变量都没有什么显著影响(因此文中未报告结果),阶层之间也不存在显著差异。这在某种程度上反映了社会上普遍存在的“怕惹事上身”心态,这与表2显示的是否愿意帮助陌生人的模型结果存在差异。本文认为具体情境能更好地测量被访者行动层面的倾向,而一般性的问题更多地反映态度,因此这两个模型结果的不同部分源于个体道德态度和实践之间的错位。

五、结论与讨论

对道德的研究可以从宏观、中观和微观三个层次展开[19],本文主要从微观层次探讨个体道德态度的影响因素,试图分析道德态度向道德行为转化的机制,提出了一般信任作为可能的中介机制,并试图通过调查数据进行初步分析。由上述模型结果可知,首先,在对社会总体道德状况判断上,社会经济地位高的人更悲观;但在救助陌生人和一般信任度方面,社会经济地位高的人更为积极。而一般信任度在其中扮演了重要角色,一般信任度越高,越可能救助陌生人,也越可能具有更乐观的社会总体道德判断。在急剧变迁的中国社会,除了社会经济方面的分化,伦理和道德观念方面的分化可能也日趋明朗。其次,一般信任度对道德态度具有显著影响,但对阶层差异没有解释力。因此道德态度认知和信任虽然可能存在诸多相关之处,但并不同一,两者存在一定的差异,两者之间的关系值得未来进一步的精细化研究和探索。

克鲁格曼指出历史上许多曾被关注过的现象,由于无法较为精确地进行模型化,暂时被搁置在一边,之后又逐渐有人重新发现这些被遗忘的领域[20]。所谓“实证伦理学”的研究亦复如斯。社会学自诞生之日起便关注伦理道德问题,但由于伦理道德议题的模糊性和难以操作化,其后的经验研究日趋寂寥,这一现象在国内更为明显[19]。然而,面对当前中国日益严重的“道德危机”,不啻已到了重新“发现”这些道德主题之时了。本文只是初步的探索性研究,希望以后能利用更完善的道德态度测量与行为数据进行更全面深入的分析。

本文存在诸多局限,一是如何较为有效地对道德伦理态度进行测量,即需要开发具有效度和信度的测量工具。这涉及到量表设计和指标建构,如何更好地测量道德态度是今后研究中亟需推进的议题。对信任感的测量被证明具有较好的效度和信度,值得道德伦理的实证研究借鉴。二是对道德态度测量的系统偏误问题,此类态度的测量尤其易受到教育和收入等社会经济地位变量的影响,当我们讨论群体差异时这一偏差就显得很棘手。即使拥有较好的测量,群体系统偏差始终会存在,因此我们必须谨慎对待研究结论。

[1] 龚长宇,张寿强.走向实证的道德研究:30年的回顾与思考[J].伦理学研究,2008(5):31-36.

[2] 樊浩.当前我国诸社会群体伦理道德的价值共识与文化冲突[J].哲学研究,2010(1):3-13.

[3] 樊浩.当前中国伦理道德的“问题轨迹”及其精神形态[J].东南大学学报:哲学社会科学版,2015(1):5-19.

[4] 李林艳.个体化进程中的公民道德[J].东南大学学报:哲学社会科学版,2015(1):42-48.

[5] 龙书芹.当代中国的家庭婚姻伦理及其群体差异性[J].东南大学学报:哲学社会科学版,2015(1):28-34.

[6] 胡伟.社会转型中的“公—私”道德困境[J].东南大学学报:哲学社会科学版,2015(1):20-27.

[7] 樊浩.当前中国伦理道德与大众意识领域“中国问题”的演进轨迹与互动态势[J].哲学动态,2013(7):5-19.

[8] 周怡.我们信任谁?关于信任模式与机制的社会科学探索[M].北京:社会科学文献出版社,2014.

[9] Uslaner,Eric M.The Moral Foundations of Trust[M].Cambridge,UK:Cambridge University Press,2002.

[10] 周怡.信任模式与市场经济秩序——制度主义的解释路径[J].社会科学,2013(6):58-69.

[11]Vaisey,Stephen.Motivation and Justification:A Dual-Process Model of Culture in Action[J].American Journal of Sociology,2009,114(6):1675-715.

[12]Miles,Andrew.The(Re)genesis of Values:Examining the Importance of Values for Action[J].American Sociological Review,2015,80:680-704.

[13] 渠敬东.职业伦理与公民道德:涂尔干对国家与社会之关系的新构建[J].社会学研究,2014(4):110-131.

[14] 涂尔干.职业伦理与公民道德[M].渠东,付德根译.上海:上海人民出版社,2006.

[15] 汪曾祺.大淖记事[M].南京:江苏人民出版社,2014.

[16] 阎云翔.社会转型期助人被讹现象的人类学分析[J].民族学刊,2010(2):1-12.

[17] 周怡,周立民.中国农民的观念差异与基层政府信任[J].社会科学研究,2015(4):122-127.

[18] 洪岩璧.个体化倾向及其阶层差异[J].东南大学学报:哲学社会科学版,2015(1):35-41.

[19] 陈忱.西方学界关于市场与道德关系的研究及中国展望[J].社会学研究,2016(1):217-241.

[20] 转引自刘世定.荀子对“得地兼人”的论述与国家规模理论[J].社会发展研究,2014(2):42-54.

B82-052;C915

A

1671-511X(2016)03-0027-06

2016-03-06

江苏省“2011”基地“公民道德与社会风尚协同创新中心”道德哲学与中国道德发展和“江苏省道德发展高端智库”以及国家重大招标项目“现代伦理学诸理论形态研究”的成果,并得到教育部人文社科青年基金项目(15YJC840009)和“中央高校基本科研业务费专项资金”(2242014S30026和2242016S30045)资助。

洪岩璧(1984—),男,博士,东南大学人文学院社会学系副教授,研究方向:社会分层与流动。