釋上博簡《鄭子家喪》的“祀”*

2016-08-30何有祖

何有祖

釋上博簡《鄭子家喪》的“祀”*

何有祖

一、 釋“祀”

《鄭子家喪》甲本3~5號簡:

“君”下一字,整理者未作隸定。復旦讀書會指出,爲“余”字譌體,乙本對應之字作“我”,作第一人稱代詞。*復旦讀書會: 《〈上博七·鄭子家喪〉校讀》,復旦大學出土文獻與古文字研究中心網(www.gwz.fudan.edu.cn)2008年12月31日。陳偉老師指出,此字或當屬上讀。从尸从示,夷也。楚月名中荆額、夏額的後一字,秦簡或作“夷”。《史記·鄭世家》:“二十二年,鄭繆公卒,子夷立,是爲靈公。”簡文此字應即鄭靈公之名。*陳偉: 《〈鄭子家喪〉初讀》,簡帛網(www.bsm.org.cn)2008年12月31日。又釋爲“夷”,讀爲“余”,與乙本“我”字相對,不屬上讀。*陳偉: 《〈鄭子家喪〉通釋》,簡帛網2009年1月10日。劉净先生認爲,乙本抄寫者將“額”字誤爲“我”字。尸、夷古通,將“夷”解釋爲鄭靈公之名也無不可。*劉净: 《〈上海博物館藏戰國楚竹書〉(七)之〈武王踐阼〉等三篇集釋》,碩士學位論文,武漢大學2009年,第38頁。李松儒先生認爲是“我”字變體。*李松儒: 《〈鄭子家喪〉甲乙本字迹研究》,簡帛網2009年6月2日。馮時先生釋爲“我”,屬下讀,作主語。*馮時: 《〈鄭子家喪〉與〈鐸氏微〉》,《考古》2012年第2期,第79頁。

今按:“君”下一字圖形作:

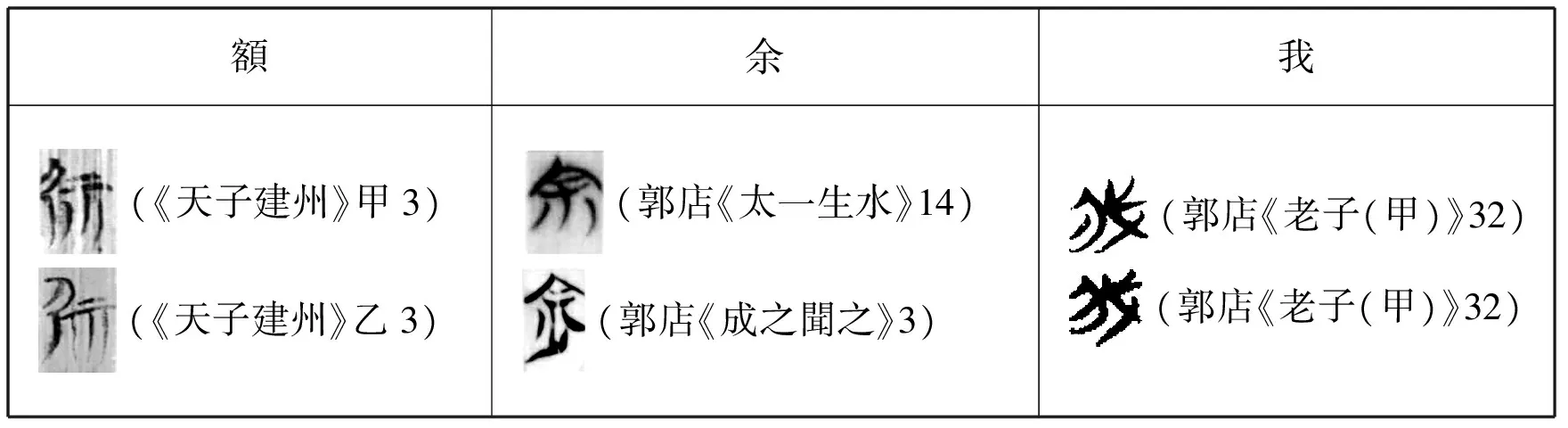

小文開頭部分所列跟“我”有關的隸定意見有三種,分别是“余”字譌體、“我”字誤體或變體,以及釋爲“夷”讀爲“余”。後一種意見當是以隸定作額爲基礎的(古文字从尸、从夷或無别)。比較下列額、余、我等字:

額余我(《天子建州》甲3)(《天子建州》乙3)(郭店《太一生水》14)(郭店《成之聞之》3)(郭店《老子(甲)》32)(郭店《老子(甲)》32)

可知該字在字形上隸定或譌誤作額、余、我的可能性比較小。

該字下部从示。楚簡中的“示”作爲偏旁,且在上下結構中處於下部的時候,會出現本應寫一短一長兩横筆却只寫一横筆的現象,如:

“君”下一字中的“示”處於下部,符合此種現象。基於此種考慮,我們將該字拆解成以下兩部分:

除掉“示”後的筆畫跟下列“巳”字形接近:

可知,“君”下一字當分析爲从示,巳聲,隸定作“祀”。《説文》:“祀,祭無已也。”《書·洪範》:“八政: 一曰食,二曰貨,三曰祀。”《國語·魯語上》:“夫祀,國之大節也。”“祀”在簡文中如何解讀尚待進一步討論。

二、 “祀”讀作“台”的可能

從上文所引學者觀點可知,“君”下一字應該是一個與“我”讀音可通或者意義相近的字。如然,“祀”在句中似可讀作訓作“我”的“台(yí)”。*《爾雅·釋詁》:“台,我也。”《書·湯誓》:“非台小子,敢行稱亂。”

首先看祀、“台(yí)”通假的可能。“祀”上古音在之部邪紐,以“台(yí)”爲聲的“怡”、“貽”在之部喻紐,二者韻部相同,聲紐爲鄰紐。《説文》“祀”字或體从異。《周禮·春官·大宗伯》:“以血祭祭社稷、五祀、五嶽。”鄭玄注:“故書祀作禩。”而“禩”所从“異”在職部喻紐。前輩學者已指出“喻”、“邪”兩紐互相通轉者至多,關係至爲密切。*劉賾: 《“喻”、“邪”兩紐古讀試探》,《武漢大學人文科學學報》1957年第2期,第135頁。“祀”、“台(yí)”當音近可通。

其次看“祀”、“我”通假的可能。“我”上古音在歌部疑紐,“祀”在之部邪紐,之、歌二部先旁轉再通轉,聲紐相隔亦較遠。總的來看,“祀”、“我”聲韻關係稍嫌遠隔。不過文獻中有“祀”、“我”輾轉通假的例子,如“熙”與“戲”可通作,*《戰國策·齊策一》“鄙臣不敢以死爲戲”,《淮南子》戲作熙(高亨纂著,董治安整理: 《古字通假會典》,齊魯書社1989年,第397頁)。“戲”可與“羛”、“羲”

通作。*《後漢書·光武紀上》“大破五校於羛陽”,李注:“《左傳》云:‘晉荀(有祖按: 荀,《會典》引作苟,今改)盈如齊逆女,還卒於戲陽。’”(高亨纂著,董治安整理: 《古字通假會典》第660頁)《史記·太史公自序》“伏羲至純厚”,《漢書·司馬遷傳》伏羲作虙戲;《莊子·人間世》“伏羲几蘧之所行終”,《釋文》羲作戲(高亨纂著,董治安整理: 《古字通假會典》第661頁)。而从顜之字可與从巳之字通作(如洍與汜);*《詩經·召南·江有汜》“江有汜”,《説文》水部引汜作洍(高亨纂著,董治安整理: 《古字通假會典》第396頁)。“羛”與“義”爲異體,*《説文》:“義,己之威儀也。从我羊。羛,《墨翟書》義从弗。”嶽麓書院藏秦簡《占夢書》簡3有“善羛有故”,整理者注曰:“《字彙補·羊部》:‘羛與義同。’‘義’通俄,奸邪也。《廣雅·釋詁二》:‘俄,邪也。’《左傳·文公十八年》:‘掩義隱賊,好行兇德。’俞樾《群經平議》:‘義,賊也。皆不善之事,故掩蓋之隱蔽之也。’”(朱漢民、陳松長主編: 《嶽麓書院藏秦簡(壹)》,上海辭書出版社2010年,釋文第152頁)“羲”以“義”爲聲,“義”與“我”皆在歌部疑紐。“祀”、“我”似有通假的可能。

“祀”、“台(yí)”韻同聲紐近,文獻中通假例子較爲直接,通作可能性較大。而“祀”、“我”則存在韻紐皆偏遠,雖文獻中有輾轉通假的例子,通作的可能性仍尚待更多材料予以加强。

出土文獻中用“台”表示“我”這個詞,並非僅見於《鄭子家喪》。徐王義楚耑“永保顝身”之“顝”讀作台,訓作我。*胡長春、闞緒杭: 《徐王義楚耑“永保顝身”新解及安徽雙墩一號鍾離墓的年代推定》,《古文字研究》第二十九輯,中華書局2012年。淅川縣徐家嶺11號墓所出徐厘尹朁鼎“以去恤(恤)辱”之“以”與“余”對應,可讀作“台”,訓作“我”。*何有祖: 《釋徐厘尹朁鼎“台病恤辱”》,簡帛網2013年4月6日。皆是其例證。

周波先生曾對戰國出土文獻各系文字中“台”字用法做了很好的歸納,指出楚文字多用“以”表示“以”,也有用“台”表示“以”的。*周波: 《戰國時代各系文字間的用字差異現象研究》,綫裝書局2012年,第204頁。

以上所論“祀”讀作“台”,訓作“我”,得到網友“戰國時代”的指正:

我覺得此處原底本應作“我將必使子家毋以成名位於上,而滅祀於下”,在甲本“我”與“祀”兩字抄寫互倒,“滅”下之字不夠清楚,其形體與“我”字似有幾分相似之處。*見簡帛網簡帛論壇簡帛研讀版塊。

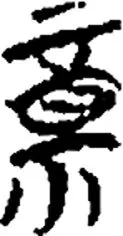

出土簡帛文獻由書手抄寫而成,輾轉傳抄,難免有誤。網友“戰國時代”指出甲本“我”與“祀”兩字抄寫互倒,極具啓發性。不過這裏有一個前提,即“滅”下之字須是“我”字。而該字寫作:

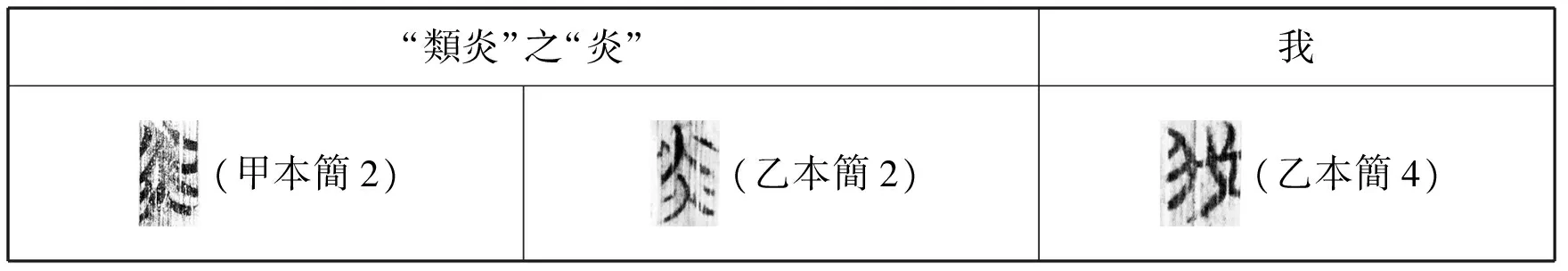

與下表中見於《鄭子家喪》的“我”、“炎”字比較:

“類炎”之“炎”我(甲本簡2)(乙本簡2)(乙本簡4)

“滅”下之字下部从“火”,寫法與“炎”近似,與“我”相距甚遠。可見“滅”下之字仍當釋作“炎”。至於“炎”在文句中的含義,當與甲本簡2的“類炎”之“炎”含義同。甲本簡2“類炎”一詞原考釋者讀作“顟悷”,陳偉老師釋作“寵光”,認爲“炎”字與包山楚簡中的“光”字近似,可改釋爲“光”。*陳偉: 《〈鄭子家喪〉初讀》,簡帛網2008年12月31日。復旦讀書會提出兩個看法,第一個讀作“恭嚴”,第二個讀作“恬淡”。*復旦讀書會: 《〈上博七·鄭子家喪〉校讀》,復旦大學出土文獻與古文字研究中心網2008年12月31日。高佑仁先生指出“類炎”之“炎”與“滅炎”之“炎”在字形、意義上相同,認爲“滅嚴於下”的讀法會比較好。*高佑仁: 《釋〈鄭子家喪〉的“滅嚴”》,復旦大學出土文獻與古文字研究中心網2009年1月14日。侯乃峰先生讀爲“寵炎”,“寵”訓爲“尊榮、光燿”,“炎”訓爲“熱”,借指權勢。成語有“趨炎附熱”或“趨炎附勢”,其中“炎”字之意味與“寵炎”之“炎”當略似。《左傳》文公七年:“鄷舒問於賈季曰:‘趙衰、趙盾孰賢?’對曰:‘趙衰,冬日之日也;趙盾,夏日之日也。’”以太陽之炎熱喻人之權勢,義亦與此相承。元《勅賜贈參知政事胡魏公神道碑》有“於富貴寵炎未嘗動於意”之語。“寵炎”或作“寵焰(燄)”。宋《九朝編年備要》卷三十:“故左右交口稱譽,一時寵焰赫然。”*侯乃峰: 《上博(七)字詞雜記六則》,復旦大學出土文獻與古文字研究中心網2009年1月16日。既然楚莊王極力否定子家,這裏所説的“寵炎”當是表示傾向貶義的含義,我們在這裏傾向於侯乃峰先生的意見。

既然“滅”下之字是“炎”而非“我”字,那麽可排除甲本“我”與“祀”兩字抄寫互倒的可能性。

三、 “祀”當屬上讀並討論甲、乙本關係

我們在上文將“祀”字讀作“台”,是基於甲本“祀”與乙本“我”對應的考慮。正是網友“戰國時代”的指正,使我們開始注意結合前後文句,進一步考察對“祀”解讀。我們注意到,作爲主語的“我”,在文句中其實有省略的可能,如《鄭子家喪》甲本記載楚莊王語:

含(今)奠(鄭)子顖(家)殺其君,將保其顠炎,以顡(没)内(入)顢(地)。女(如)上帝顙(鬼)神以爲顣(怒),吾將可(何)以答?唯(雖)邦之顤(病),將必爲帀(師)。

其中“吾將可(何)以答?”用了“吾”,而下句中“將必爲帀(師)”前則省略了“吾”。“祀”字似還不能排除屬上讀的可能。甲乙本相應釋文作:

奠(鄭)子顖(家)顗(顛)願(覆)天下之豊(禮),弗愄(畏)顙(鬼)神之不顚(祥),顛(戕)惻(賊)其君祀。將必囟(使)子顖(家)毋以城(成)名立(位)於上,而烕(滅)炎於下。

(甲本3~5)

奠 (鄭)子 顖(家)顗(顛)願(覆)天下之(禮),弗思(畏)顙(鬼)神之不顚(祥),顛(戕)惻(賊)其君。我將必囟(使)子顖(家)毋 以 城 名 立 於 上 ,而 烕 炎 於

(乙本3~5)

甲本“弗畏鬼神之不祥,戕賊其君祀”,乙本作“畏鬼神之不祥,戕賊其君”,“戕賊”,戕,殺害。《國語·楚語下》:“昔齊騶馬繻以胡公入於具水,邴歜、閻職戕懿公於囿竹。”賊,殺害。《書·舜典》:“寇賊姦宄。”孔傳:“殺人曰賊。”《越絶書·吴人内傳》:“紂賊比干,囚箕子,微子去之。”戕賊還有破壞的意思。《孟子·告子上》:“如將戕賊杞柳而以爲桮棬,則亦將戕賊人以爲仁義與?”“戕賊”後面所接的賓語,甲本作君祀,乙本作君。“戕賊其君祀”,即破壞其君祀,而“戕賊其君”指殘殺其君主。前者危及君主祭祀,後者危及君主生命,二者存在密切關聯。

先秦君主如身死國滅,該君主所在的祭祀體系很可能會隨之崩塌,如《史記·齊世家》:“十九年,田常曾孫田和始爲諸侯,遷康公海濱。二十六年,康公卒,吕氏遂絶其祀。田氏卒有齊國,爲齊威王,彊於天下。”《史記·衛世家》“二世廢君角爲庶人,衛絶祀。”《漢書·伍被傳》:“受几杖而不朝,王四郡之衆,地方數千里,采山銅以爲錢,煮海水以爲鹽,伐江陵之木以爲船,國富民衆,行珍寶,賂諸侯,與七國合從,舉兵而西,破大梁,敗狐父,奔走而還,爲越所禽,死於丹徒,頭足異處,身滅祀絶,爲天下戮。”即身死與祀絶相提並論。總的來説,鄭靈公被殺,除了身死,同時也喪失了祭祀權,原本以鄭靈公爲祭主的祭祀體系隨之調整。“戕賊其君祀”應是本篇開頭鄭子家“殺其君”這一事件所帶來的更具深遠意義的影響的表述。

《左傳》宣公四年、《史記·鄭世家》、《説苑·復恩》等文獻記載了鄭靈公被殺身死的過程。竹簡本《鄭子家喪》甲本的作者借楚莊王之口數落鄭子家,指出其罪在“顛覆天下之禮”、“弗畏鬼神之不祥,戕賊其君祀”,展現更多細節。《國語·吴語》記載了吴王夫差與越王勾踐的一段對話:

吴王懼,使人行成,曰:“昔不穀先委制於越君,君告孤請成,男女服從。孤無奈越之先君何,畏天之不祥,不敢絶祀,許君成,以至於今。今孤不道,得罪於君王,君王以親辱於弊邑。孤敢請成,男女服爲臣御。”越王曰:“昔天以越賜吴,而吴不受;今天以吴賜越,孤敢不聽天之命,而聽君之令乎?”乃不許成。因使人告於吴王曰:“天以吴賜越,孤不敢不受。以民生之不長,王其無死!民生於地上,寓也,其與幾何?寡人其達王於甬句東,夫婦三百,唯王所安,以没王年。”夫差辭曰:“天既降禍於吴國,不在前後,當孤之身,實失宗廟社稷。凡吴土地人民,越既有之矣,孤何以視於天下!”

這段對話展示了形勢强弱易位情形下,吴、越二位君主截然相反的處理辦法以及相應的言辭。夫差説當初放過越王勾踐的理由是“畏天之不祥,不敢絶祀”,這與鄭子家“顛覆天下之禮,弗畏鬼神之不祥,戕賊其君祀”形成强烈反差。需要指出的是,二者在文例上可分析作“(弗)畏……之不祥,(不敢)絶(或戕賊)……祀”,具有很大的相似性,且“天之不祥”與“鬼神之不祥”,“絶祀”與“戕賊其君祀”,文例極爲接近。

可見,《鄭子家喪》甲本中“祀”屬上讀,“戕賊其君祀”緊接在“顛覆天下之禮,弗畏鬼神之不祥”之後,文從字順。而乙本“戕賊其君”下無“祀”字,疑是書手對照甲本抄寫的時候脱漏。從這個角度來看,頗疑《鄭子家喪》甲本的出現應早於乙本之前。

需要指出的是,《鄭子家喪》甲、乙本文字存在較多差異,對這些差異的分析很容易牽涉到甲、乙本抄寫先後的問題,如甲本簡2有“以顡(殁)入顢(地)”一句,乙本簡2“顡”字作“及”,原考釋者將甲、乙兩本都釋作“以及入地”。*馬承源主編: 《上海博物館藏戰國處竹書(七)》,上海古籍出版社2008年,第174、181頁。復旦讀書會《〈上博七·鄭子家喪〉校讀》認爲當以甲本的‘顡(没)’爲是。*復旦讀書會: 《〈上博七·鄭子家喪〉校讀》,復旦大學出土文獻與古文字研究中心網2008年12月31日。李松儒先生通過《鄭子家喪》甲、乙本的字迹,認爲乙本許多錯字、漏字之處,甲本都正確無誤,例如甲本簡2“今鄭子家殺其君”一句,乙本漏“今”字,這是由於“甲本抄手在校讀乙本後補足的結果”。*李松儒: 《〈鄭子家喪〉甲乙本字迹研究》,簡帛網2009年6月2日。高佑仁先生認爲,書手據甲本而抄寫乙本時,因爲涉上而誤之故,不慎把甲本的“以殁入地”錯抄成“以及入地”,又不慎將“今鄭子家殺其君”的“今”字給遺漏掉。*高佑仁: 《〈鄭子家喪〉“以殁入地”考釋及其相關問題》,復旦大學出土文獻與古文字研究中心網2010年1月9日。

今按: 一般來説,在文本抄寫的過程中,校讀後補足某本的難度明顯大於抄錯抄漏某本的難度。當抄手只是專門從事抄寫工作的時候,由於只熟悉基本的文字工作而不具備相應的學識素養,要在不存在參考的基礎上做好補全工作,這一難度會更大。我們在這裏贊同高佑仁先生的判斷,即乙本將甲本的“以殁入地”錯抄成“以及入地”,並漏掉甲本“今鄭子家殺其君”的“今”字,這是在抄手注意力不集中的時候很容易犯的錯誤。

我們在上文推測乙本“戕賊其君”下無“祀”字,疑是書手對照甲本抄寫的時候脱漏,進而懷疑甲本的出現應早於乙本之前。這爲高佑仁先生的論斷提供了新的證據。從甲本作“君祀”、乙本作“君”這一抄寫上的差異來看,高佑仁先生的分析恐更接近甲、乙本抄寫的實際情況,即甲本的出現應早於乙本之前。

餘 論

《鄭子家喪》記載楚莊王以鄭子家危害其君主之祀爲藉口,來發動對鄭的戰争,大體上與《鄭子家喪》這一類《國語》類文獻所要表達的目的有關。《國語·楚語上》:

問於申叔時,叔時曰:“教之春秋,而爲之聳善而抑惡焉,以戒勸其心;教之世,而爲之昭明德而廢幽昏焉,以休懼其動;教之詩,而爲之導廣顯德,以耀明其志;教之禮,使知上下之則;教之樂,以疏其穢而鎮其浮,教之令,使訪物官;教之語,使明其德,而知先王之務用明德於民也;教之故志,使知廢興者而戒懼焉;教之訓典,使知族類,行比義焉。”

記載了楚國利用典籍教育世子。其中“教之語,使明其德,而知先王之務用明德于民也”,可知《國語》類文獻主要起着“明其德”,並用之於民。

在先秦政治生活中,祭祀祖先占據極其重要的地位。如《左傳》成公十三年:“國之大事,在祀與戎。”顯示祀占據重要地位。《左傳》襄公二十四年:“若夫保姓受氏。以守宗祊。世不絶祀。無國無之。”顯示先秦各級君主保社稷宗廟以祭祀,應是常例。又如《國語·吴語》記載了吴王夫差“畏天之不祥,不敢絶祀”,即夫差以此前不絶越國之祀爲談判的籌碼。又如《左傳》昭公二十七年:“季子至,曰:‘苟先君無廢祀,民人無廢主,社稷有奉,國家無傾,乃吾君也,吾誰敢怨?哀死事生,以待天命。非我生亂,立者從之,先人之道也。’復命哭墓,復位而待。”季札話語中的“苟先君無廢祀”,指如果先君的祭祀不被廢掉(就聽從新的君主),顯示這是季札對新立吴君的一個最基本的要求。

至於《論語·堯曰》:“興滅國,繼絶世,舉逸民,天下之民歸心焉。”注曰:“興滅繼絶,謂封黄帝、堯、舜、夏、商之後。”《史記·周本紀》載:“武王追思先聖王,乃褒封神農之後於焦,黄帝之後於祝,帝堯之後於薊,帝舜之後於陳,大禹之後於杞。”《吕氏春秋·慎大》:“武王勝殷,入殷,未下轝,命封黄帝之後於鑄,封帝堯之後於黎,封帝舜之後於陳;下轝,命封夏后之後於杞,立成湯之後於宋以奉桑林。”則追述周武王克商成功後大封古帝王之後以承其祀。

這些都顯示在國家戰争或宫廷政变中不絶祀是一個比較重要的原則底綫。如《左傳》定公四年:“滅宗廢祀,非孝也。”顯示“滅宗廢祀”違背“孝”這一政治倫理。

總的來説,將鄭子家的罪過提到危及“君祀”的高度,並以戰争的方式加以嚴懲,體現出《鄭子家喪》的編者對建立在“祀”基礎上的文化體系的認同與重視。

附記: 小文第一部分曾於2014年7月6日在簡帛網發布,此次正式刊布有較大修改。小文寫作過程中蒙宋華强先生、網友“戰國時代”提供寶貴意見,謹致謝忱!

*本文得到教育部人文社科青年基金項目“戰國竹簡《國語》類文獻的整理與研究”(12YJC770021)、國家社科基金青年項目“戰國秦漢簡帛所見《國語》類文獻整理與研究”(12CZS008)、國家社科基金重大招標項目“湖北出土未刊布楚簡(五種)集成研究”(10&ZD089)、武漢大學青年學者團隊“史前至秦漢漢水流域人類文化的跨學科研究”資助。