251例突发性聋预后相关因素的疗效分析

2016-08-11刘少清林文敏李鸿孔喆李云英杨洪

刘少清 林文敏 李鸿 孔喆 李云英 杨洪

·临床研究·

251例突发性聋预后相关因素的疗效分析

刘少清1林文敏1李鸿1孔喆1李云英1杨洪1

目的 探讨突发性耳聋患者的临床疗效及预后相关因素。方法回顾性分析251例(261耳)突发性耳聋患者的临床资料,应用统计学方法对患者的性别、年龄、发病至就诊时间、耳鸣、眩晕、听力损失程度及听力损失曲线类型进行分析,观察其各因素与突发性耳聋近期疗效的相关性。结果 251例(261耳)突发性耳聋患者中,痊愈53耳(20.31%),显效27耳(10.34%),有效82耳(31.42%),无效99耳(37.93%),总有效率为62.07%.突发性耳聋的疗效与患者性别、耳鸣无关(P>0.05),与患者就诊时间,听力损失程度及听力损失曲线类型、年龄、伴发眩晕有关;在发病7d内就诊、听力损失轻中度、听力损失曲线类型为上升型、凹陷型及不伴眩晕的患者预后较好。结论 发病至就诊时间、听力损失曲线类型及损失程度、患者年龄、伴发眩晕与突发性耳聋的预后有一定的相关性,而性别、伴发耳鸣与预后无明显相关性。

突发性聋;预后;因素分析

突发性聋是指突然发生的原因不明的感音神经性听力损失,多发生于数分钟、数小时或3d内,至少在相连的2个频率听力下降20dB以上[1],是耳鼻咽喉科常见急诊病之一。近年其发病率有逐年增加的趋势,且患者日趋年轻化,突发性聋的病因及发病机制并不十分清楚,其治疗方案呈现出综合性、多样性及个体化的特点,使得研究突发性聋的预后因素更具有意义。本文通过回顾性研究的方法,在251例突发性聋患者中,选取患者性别、年龄、发病至就诊时间、听力损失类型、听力损失程度、是否伴发耳鸣和眩晕进行分析,探讨这些因素对突发性聋的预后及转归的影响,期望能为突发性聋的治疗及预后提供评估依据。

资料与方法

1临床资料

1广东省中医院耳鼻咽喉科(广州,510006)

所有病例均来自2013年6月~2014年12月期间在广东省中医院耳鼻咽喉科住院的、第一诊断为突发性聋病例作为研究对象。共251例(261耳),其中男性115例,女性136例;左耳119例,右耳122例,双耳10例;年龄分布在9~80岁,平均年龄44.67±15.21岁,发病到就诊时间为1~60天,平均时间11.03±12.20天;其中7天内的146耳,8~30天内106耳,>30天的9耳,伴眩晕者62耳,伴耳鸣者226耳。依据中华医学会耳鼻咽喉头颈外科学会制定的突发性聋诊断标准[1],其中轻度(26~40dB)58耳,中度(41~55dB)55耳、中重度(56~70dB)36耳、重度(71~90dB)52耳和极重度(>91dB)60耳。听力曲线的类型根据纯音听力图分为上升型53耳、平坦型49耳、凹陷型33耳、下降型70耳和极重度聋(含全聋:最大输出均无反应)56耳。全部病例均经耳鼻咽喉科常规检查、纯音测听、声导抗检查、听性脑干反应检查,疑似病例予以完善内耳和颞骨薄层CT 或MRI排除内听道及颅内占位病变。

2治疗方法

给予地塞米松静脉滴注或口服或鼓室内注射、银杏叶提取物注射液静脉滴注或口服、甲钴胺肌注或口服、前列地尔针静脉注射等常规治疗,排除禁忌症后配合高压氧治疗,对全频受累的重度以上听力损失病例,病程小于7天者,给予巴曲酶注射液(东菱迪芙)溶栓治疗,首剂10BU,此后隔日5BU,总剂量25BU,同时严密监测凝血功能,纤维蛋白原低于1g/L,予以停用,择日复查,l0~14天为一个疗程,共治疗一个疗程。

3疗效评定标准

依据《突聋的诊断和治疗指南(2005年,济南)》[1]的疗效评定标准评价疗效。

4统计学方法

所有资料应用SPSS18.0软件进行统计学分析,采用χ2检验,分别分析性别、年龄、发病至干预时间、听力损失程度、听力曲线类型及是否伴眩晕、耳鸣对预后的影响。

结果

1治疗效果

本组突聋患者中,其中痊愈53耳(20.31%),显效27耳(10.34%),有效82耳(31.42%),无效99耳(37.93%),总有效率为62.07%(162/261)。

2性别对预后的影响

男、女两组间有效率差异无统计学意义(χ2= 0.0175,P>0.05)(表1)。

表1 性别对疗效的影响(耳,%)

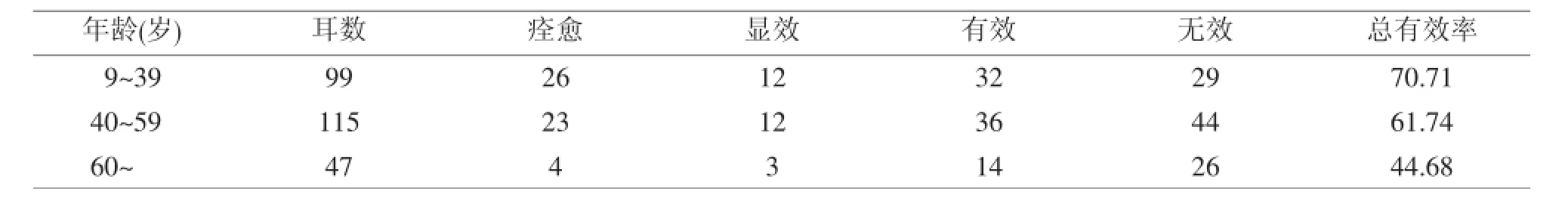

3年龄对预后的影响

由表2可见,三组间疗效的差异有统计学意义(χ2=9.1787,P=0.010);9~39岁组与60~86岁组有效率差异有显著统计学意义(χ2=9.194,P<0.01);40~59岁组与60~86岁组有效率差异有统计学意义 (χ2= 3.9564,P<0.05);说明年龄越小,疗效越好,年龄大于60岁的患者疗效明显下降。

表2 不同年龄组患者治疗有效率(耳,%)

4发病至干预时间对疗效的影响

由表3可见,随着干预时间的延长,其治疗有效率逐渐下降,经χ2检验,1~7d就诊治疗总有效率与15-30d、≥31d就诊治疗总有效率比较差异有统计学意义(χ2=4.9951,P=0.0254;χ2=4.9337,P=0.0263)。1~7d就诊治疗总有效率较8~14d就诊治疗总有效率高,但差异无统计学意义(χ2=2.4339,P=0.1187)。

表3 发病至干预时间对疗效的影响(耳,%)

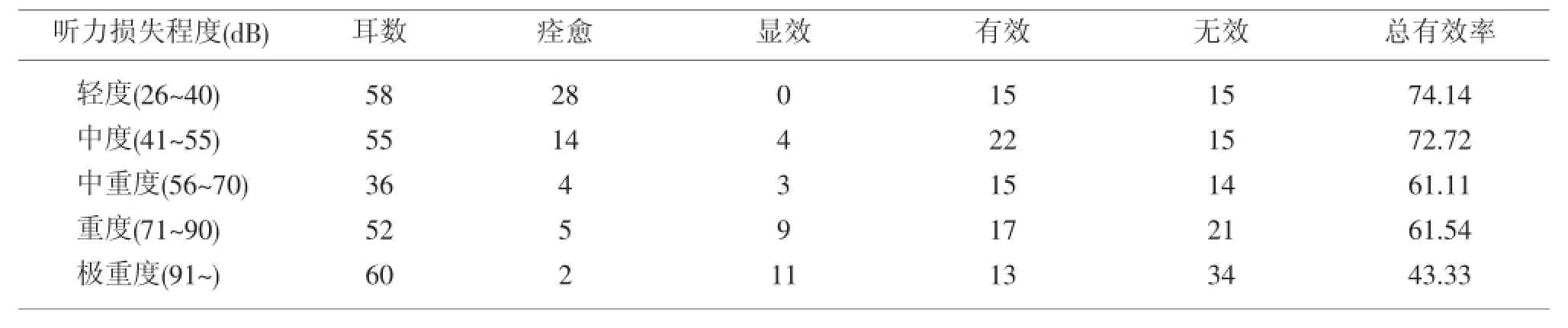

5听力损失程度对疗效的影响

由表4可见,其治疗有效率呈递减趋势,经χ2检验,五组间疗效差异有统计学意义(χ2=15.3350,P= 0.0041<0.05)。将轻、中度组合并(73.45%),中重度、重度合并(60.23%),合并后三组间疗效具有显著差异(χ2=15.2909,P=0.0005<0.01),听力损失程度越轻,疗效越好;损失程度越重,其疗效越差。

表4 听力损失程度对疗效的影响(耳,%)

6听力损失曲线类型对疗效的影响

由表5可见,经χ2检验,不同类型听力曲线的患者其治疗结果差异有统计学意义 (χ2=42.9129,P<0.05)。其中上升型与凹陷型组间比较其疗效无统计学意义(χ2=1.2551,P=0.2626>0.05),平坦型、下降型、全聋型组间比较无统计学意义(χ2=1.2398,P= 0.5380>0.05);但上升型、凹陷型与其余三组比较具有显著差异;认为不同听力损失曲线类型与预后有关,其中以上升型、凹陷型预后最好,平坦型、下降型预后依次降低,全聋型最差。

表5 听力损失曲线类型对疗效的影响(耳,%)

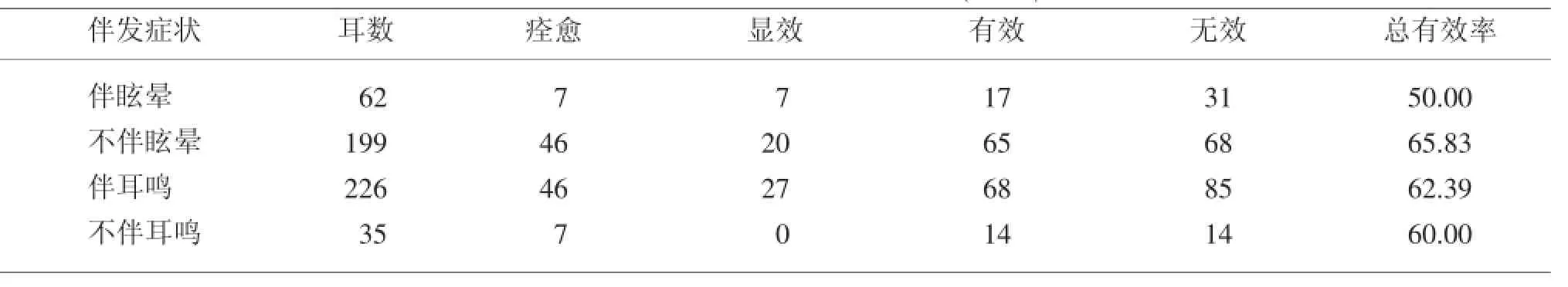

7是否伴发耳鸣、眩晕对疗效的影响

由表6可见,经χ2检验,伴或不伴眩晕的患者其治疗有效率差异有统计学意义 (χ2=5.031,P= 0.0249),说明伴眩晕的患者其疗效低于不伴眩晕的患者。伴或不伴耳鸣的患者其治疗有效率差异无统计学意义(χ2=0.0735,P=0.7863),说明伴耳鸣对预后无影响。

表6 是否伴眩晕、耳鸣对疗效的影响(耳,%)

8多因素多元回归分析

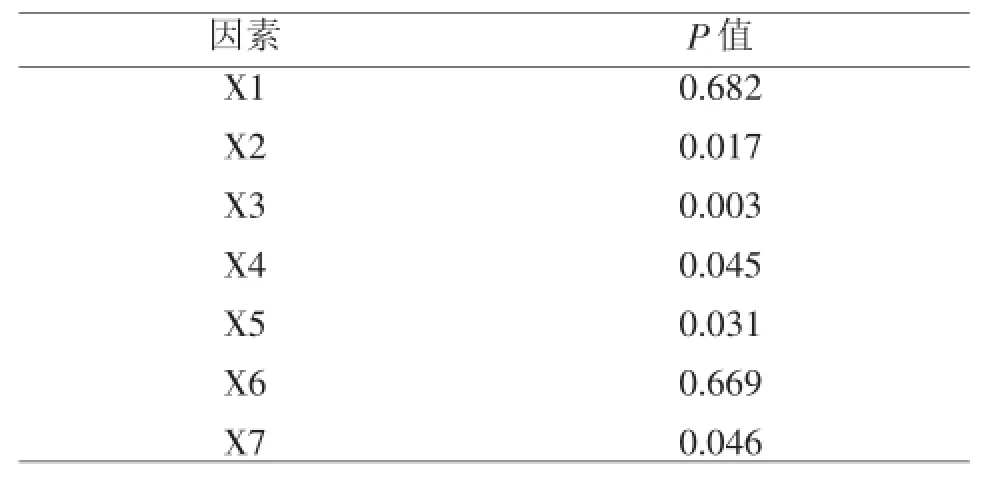

将患者的性别、年龄、发病至干预的时间、听力下降程度、听力损失曲线类型、是否伴发耳鸣、眩晕等等因素分别设为Xl、X2、X3、X4、X5、X6、X7等七个保留变量,采用logistic回归分析法分析它们与预后的关系,结果见表7。

表7 多因素与预后的logistic逐步回归分析

在多因素回归分析中,年龄、发病至干预的时间、听力下降程度、听力损失曲线类型、伴发眩晕与预后有相关性(P<O.05)。而患者性别、耳鸣等对患者预后未见明显影响(P>O.05)。

讨论

突发性聋的病因不明,可能的发病机制是内耳血液循环障碍和病毒感染等导致耳蜗组织缺血、缺氧,毛细胞变性、免疫因素改变等都是可能的病因[2-4]。治疗上主要是改善内耳微循环,促进供氧,营养神经,提高免疫力等综合治疗,但是疗效尚不确切,且缺乏循证医学证据,同时一些病例表现出该病的自愈性,加重了该病的复杂性,因此研究预后的影响因素有重要意义,对于规范临床治疗以提高疗效具有积极的指导价值。本文回顾性分析了我院2013年6月~2014年12月251例(261耳)突聋患者临床资料,对患者性别、年龄、发病就诊时间、耳鸣、听力损失程度、听力损失曲线类型、是否伴发耳鸣、眩晕等情况进行卡方检验,结果发现,发病至就诊的时间、听力损伤程度、听力曲线类型、伴发眩晕对预后有一定的影响,发病7d内就诊、轻度、中度听力损失、听力曲线为上升型的、凹陷型、年龄越小的突聋患者,一般预后较好;而性别及是否伴发耳鸣与预后无关。

1发病至干预时间与疗效的关系

261耳中总有效率为62.07%,7d内、8~14d、15~30d、≥31d就诊的患者,其治疗有效率分别为69.18%,57.41%,51.92%,33.33%;发病至就诊时间不同的患者其治疗有效率差异有统计学意义 (P<0.05),与易天华等[5]、邹苑斌等[6]研究结果相符,说明早期诊治是提高突发性聋治疗效果的关键,越早治疗疗效越好、反之越差;内耳微循环障碍可能是突发性聋的一个重要的治病因素,耳蜗动脉呈弹簧样走行,血管分布具有明显的阶段性和区域性,因此内耳区血流缓慢平稳,易发生血液淤滞和脂质物质沉积,并且耳蜗末梢侧枝循环较少,一旦发生阻塞,内耳组织缺氧,导致毛细胞受到损害,如长时间得不到治疗,功能就不易恢复,听力难以改善。Lin等[7]通过短时间阻断豚鼠迷路动脉制作内耳缺血模型,发现若缺血≥2h,内耳毛细胞将大量丢失,底周毛细胞近乎缺失,ABR阈值升高几乎呈不可逆性,内耳缺血最终导致柯替氏器缺氧致神经组织变性、坏死,如时间超过一定时限其病理过程不可逆转。因此,如果在疾病发生的初期进行有针对性的治疗,比如溶栓、扩张局部血管、降低血液粘稠度、抗病毒等等,在毛细胞及耳蜗神经元受到更严重的损伤之前,尽可能快的改善内耳缺氧情况,并适当使用神经营养类药物,可获得较好的疗效。

2听力损失程度与疗效的关系

本组资料表明轻、中度听力损失组疗效明显好于重度和极重度组,说明初诊时听力损失程度影响突聋的预后。与谢丹等[8]报道结果相似,治疗前的起始听力水平是估计疗效及预后的一项重要指标,听力损失较轻的患者恢复好,听力损失较重的患者,预后较差。可能听力损失的程度反映了内耳组织的损害程度,损害程度越重及范围越广,听力恢复越差。

3听力损失曲线类型与疗效的关系

本组资料表明上升型听力曲线的患者治疗有效率为92.45%,预后最好,疗效明显优于下降型及全聋型听力损失患者,与周焕等[9]的研究结果一致,认为不同听力损失曲线类型与预后有关,其中以上升型、凹陷型预后最好,平坦型、下降型预后依次降低,全聋型最差。内耳供血障碍部位不同,损失的频率也不同。高频音的感受部位在蜗底,低频音的感受部位主要在蜗顶部。突聋之所以表现为各种不同的听力曲线,是因为病变所累及耳蜗的部位不同所致。中频、低频型听力曲线优于高频和水平型,其原因可能与耳蜗顶部血供较耳蜗底部血供丰富有关[7],而且低中频与言语频率一致,听力损失最容易察觉,容易早期发现,及早治疗,其次,由于低中频听力损失的可能机制是膜迷路积水,而激素对于减轻组织水肿效果显著,因此治疗效果满意。

4年龄与疗效的关系

目前发现突聋的发病年龄趋于年轻化,可能与当前年轻人心理压力大、情绪紧张及过度疲劳等精神心理因素有关。本组资料结果表明年龄越轻,突发性聋的疗效越好,说明年龄对其预后有一定的影响,与赵晖等[10]研究结果一致;这可能与老年人全身状况相对较差有关,部分伴高血压、糖尿病及骨质疏松等系统性疾病,使糖皮质激素应用受到限制,从而可能影响疗效。但也有报道认为突聋预后与年龄不相关[8]。

5是否伴发眩晕、耳鸣与预后的关系

眩晕是否影响突聋预后各家报道不一,殷国华等[11]认为眩晕伴前庭功能受损与突聋预后相关,本研究中不伴眩晕组治疗总有效率明显高于伴眩晕组,其差异具有统计学意义,提示前庭功能受损影响突聋预后。本研究中是否伴发耳鸣对突聋的预后无明显相关性。

6根据单因素分析结果,对可能影响突聋预后的诸多因素进行筛选,将患者的性别、年龄、发病至干预的时间、听力下降程度、听力损失曲线类型、是否伴发耳鸣、眩晕等因素应用logistic回归分析法分析它们与预后的关系,结果剔除了患者性别、耳鸣等因素,认为患者年龄、发病至干预的时间、听力下降程度、听力损失曲线类型(P<0.05)与预后有相关性。与单因素分析的方法结果一致,因突发性聋预后同时受多种因素的影响,这从某种程度上说明仅仅采用单因素分析的方法必然有其局限。

综上所述,突聋患者的年龄、发病后开始干预时间、听力损失程度、听力损失曲线类型及是否伴发眩晕对预后有显著的影响,发病年龄小、听力损失程度越轻患者预后越好,且干预时间越早,疗效越好;伴眩晕者预后较差。这些因素中,发病后开始干预的时间是唯一可控因素,因此在临床工作中,针对突聋患者应采取早发现、早诊断、早治疗的处理原则,以提高临床治疗总有效率。本研究通过回顾性分析各因素对突聋预后的影响,初步讨论了各因素与预后的关系,以便对突聋患者进行全面评估,制定合理的治疗方案。虽然有文献报道突发性聋病人中有部分病人听力可能自行得到程度不同的恢复,但是临床上经过治疗后有一部分病人听力仍处于完全丧失中,成为永久性聋,而且完全恢复的比例也不是很高。所以在临床工作中我们必须对可疑病人进行早期确诊和尽早给予治疗,提高突发性聋病人的痊愈率和治疗有效率,同时对于年老病人和听力损害严重者,改进治疗方案,对于提高这些病人的痊愈率和治疗效果,有待我们去进一步研究和探讨。

1中华耳鼻咽喉头颈外科杂志编辑委员会,中华医学会耳鼻咽喉头颈外科学分会.突发性聋的诊断和治疗指南(2005年,济南)[J].中华耳鼻咽喉头颈外科杂志,2006,41(8):569.

2Schreiber BE,Agrup C,Haskard DO,et al.Sudden sensorineural hearing loss[J].Lancet,2010,375(9721):1203-1211.

3吴子明,张素珍,刘兴健,等.突发性聋与前庭神经炎病因学比较研究[J].中华耳科学杂志,2010,8(2):134-136.

4鲁媛媛,童步升,杨见明,等.突发性聋与微循环障碍关系的临床研究[J].中华耳科学杂志,2007,5(1):45-48.

5易天华,贺建桥,谭玉芳,等.190例突发性耳聋临床分析[J].中国耳鼻咽喉颅底外科杂志,201 3,19(4):355-357.

6邹苑斌,黄健男,刘庆好,等.影响突聋疗效的相关因素分析[J].中国医药导报,2008,5(28):37-39.

7Lin CD,Wei IH,Tsai MH,et a1.Changes in guinea pig cochleaafter transient cochlear ischemia[J].Neuroreport,2010,21(15):968-975.

8谢丹,梁建伟,陈琨,等.111例突发性耳聋的临床疗效分析 [J].中国耳鼻咽喉颅底外科杂志,2014,20(3):219-222.

9周焕,白素娟,周玉贞,等.突发性聋预后相关因素分析[J].听力学及言语疾病杂志,2011,19(1):59-61.

10赵晖,张天宇,景江华,等.影响突发性聋预后因素的临床研究 [J].中华耳鼻咽喉头颈外科杂志,2008,43(9):660.

11殷国华,钟笑,张裕华.前庭功能与突发性聋预后的相关性分析[J].听力学及言语疾病杂志,2007,15(2):122-124.(

收稿:2015-04-24修回:2015-05-18)

Clinical effective analyses of sudden deafness in 251 cases

LIU Shaoqing,LIN Wenmin,LI Hong,KONG Zhe,LI Yunying,YANG Hong

Department of Otolaryngology,Guangdong Provincial Hospital of Traditional Chinese Medicine,Guangzhou,510006,China

Objective To investigate the factors related to curative effect and prognosis of sudden deafness(SD).Methods Clinical data of 251 patients(261 ears)with SD were analyzed retrospectively.Analyzed factors included patients'gender,age,visiting time,tinnitus,vertigo,degree of hearing loss and hearing loss curve patterns.SPSS software was applied to single factor analysis(χ2test).Results 261cases of sudden deafness patients,53cases were cured(20.31%),obviously effective in 27 cases(10.34%),effective in 82cases(31.42%),invalid 99 cases(37.93%),The total effective rate was 62.07%.Statistic analysis showed that the patients'gender and tinnitus had no influence on the curative effect of SD(P>0.05),while the visiting time,degree of hearing loss,patterns of hearing loss curve,age and vertigo were related to it.Satisfactory therapeutic effect could be achieved in patients with treatment

within 7 days after onset,hearing loss of mild to moderate degree,hearing loss curve of ascending or concave pattern and without vertigo. Conclusion In SD,the course of disease,pattern of hearing curve,degree of hearing loss,age and vertigo are correlated with its prognosis.While the gender and tinnitus had no obvious relevance.

Sudden deafness;Prognosis;Factor analysis

刘少清,住院医师.Email:Lsq051@126.com

10.16542/j.cnki.issn.1007-4856.2016.01.004