有效利用南昌校区周边资源构建野外综合实习平台

2016-07-28朱志军张树明姜勇彪郭福生

朱志军, 张树明, 姜勇彪, 郭福生

(东华理工大学 地球科学学院,江西 南昌 330013)

有效利用南昌校区周边资源构建野外综合实习平台

朱志军,张树明,姜勇彪,郭福生

(东华理工大学 地球科学学院,江西 南昌 330013)

摘要:为配合学校布局的调整,完善学生野外实践教学内容,东华理工大学应充分利用南昌校区及周边丰富的地质资源及生态资源,搭建相关专业野外综合实践平台。争取建成一个集地质、地貌、生物、人文社科、科普宣传等为一体的梅岭及周边综合性实习基地,为跨学科交叉培养,加强资源共享创造有利条件。

关键词:野外实践;周边资源;综合性实习基地;南昌梅岭

朱志军,张树明,姜勇彪,等.有效利用南昌校区周边资源构建野外综合实习平台[J].东华理工大学学报:社会科学版,2016,35(2):154-156.

Zhu Zhi-jun, Zhang Shu-ming, Jiang Yong-biao,et al.To utilize resources around Nanchang campus effectively and construct a comprehensive field practice platform[J].Journal of East China University of Technology(Social Science),2016,35(2):154-156.

室内课堂教学和野外实践教学是本科教育的两大体系,尤其是地质学,以实践性强为突出特点。因此,建立与室内理论教学相配合的野外实践教学平台,是实现本科培养目标的关键,是创新型人才培育的摇篮[1,2]。当前人类面临资源短缺、气候变暖、环境恶化等严峻问题,推动了以多学科交叉研究为手段,以地球表层(大气、水、岩石、生物、土壤等圈层的有机结合体)为对象的系统地球科学的发展和普及[3-5],同时也要求实习基地建设必须把地球的外部圈层(岩石圈、大气圈、生物圈、水圈)当成一个统一整体加以研究,以地球科学系统的视野构建综合性野外实习平台,建设成一个地球科学天然实验场,达到从地球科学向多学科辐射的资源共享平台。随着东华理工大学办学重心的转移,急需在南昌校区周边地区建立与理论课程相匹配的野外综合实践平台,以使学生能够理论联系实际,有效地理解和掌握课程内容。

东华理工大学南昌校区地处昌北变质岩区,东濒赣江,西傍梅岭国家森林公园。梅岭国家森林公园山势嵯峨,层峦叠翠,四时秀色,气候宜人,素有南昌后花园之称,具有丰富的地质现象及生态资源,为学校搭建综合性野外实践教学平台提供了坚实的物质基础。

1南昌校区周边地质条件

南昌校区周边地质现象丰富,校区所在地就是昌北变质岩发育区,西边为梅岭花岗岩体[6,7],东边的赣江具有丰富的现代河流地质作用类型。

1.1岩性特征

(1)岩浆岩:梅岭岩体隶属于“九岭深成复式杂岩体”东延部分,在空间分布上由多期侵入体及脉岩组成,根据同源岩浆演化规律进一步划分为梅岭超单元和洗药坞超单元。梅岭超单元进一步又分为漫江、牛岭、互桥里三个单元。洗药坞超单元进一步划分为小沙田、大沙田、团山三个单元。由于岩浆的上侵交代作用,前震旦系围岩受到强烈的混染改造,在其边缘形成混合岩带,主要为各类混合片麻岩和少量条带状混合岩。

(2) 变质岩:南昌市区西北侧,赣江北支至梅岭山脚下之间广泛分布着区域变质岩和动力变质岩,主要岩性有昌北千枚岩和梅岭片麻岩。昌北千枚岩主要由凝灰质千枚岩、片状绢云千枚岩及千枚状板岩所组成;梅岭片麻岩属于动力变质岩,为一套受梅岭富斜花岗岩体边缘交代混合作用和韧性剪切作用双重强烈改造而成的片麻岩。

(3)沉积岩:南昌校区周边地层发育不全,除第四系广泛发育外,白垩系及古近系局部零星出露。在新建县樵舍附近出露早白垩世石溪组紫红、紫灰、灰白色厚层中—细粒铁质岩屑杂砂岩、铁质砂岩、铁质泥质粉砂岩、含砾铁质石英砂岩,夹凝灰岩,底部见风化壳型锰土层和底砾岩,厚度>294.9 m,与下伏地层中元古界青灰、灰绿色千枚状板岩呈角度不整合接触关系,界线清楚,地层出露完好,可供学生练习野外实测剖面。

1.2构造特征

南昌校区周边地质构造包括褶皱构造和断裂构造。褶皱构造出露于赣江以西地区,表现为震旦系昌北千枚岩组成的一系列北东东至北东走向的次级紧闭线状同斜褶皱,多呈近东西走向展布。断裂构造比较发育,以北东向,北北东向、北西向及北北西向四组断裂为主,次为北东东向和东西向断裂。根据形变特征,又可分为韧性剪切带和脆性断裂带两大类。韧性剪切带均发育于“梅岭花岗岩体”和梅岭片麻岩中,总体走向45°左右,倾向南东,平面形态舒缓波状。脆性断裂带主要为北东向断裂带,有野鸡岗—汪家断层和乌沙垴—乐化断层。据前人资料,该断层主体为一逆断层,具多期活动特征,表现为压性的逆冲断层,晚期略具张性的正断层,形成于印支期。

2地貌条件

南昌校区及周边地区属典型的构造剥蚀低山丘陵、岗地地貌,山势走向一般为北东—南西向,地势偏低洼,平均海拔较低。西部是梅岭山体,最高点梅岭主峰罗汉岭,海拔841.4 m。

2.1构造剥蚀低山丘陵地貌

分布于西北部的梅岭一带,呈北东向展布,海拔一般为300-500 m,梅岭主峰海拔标高为841.4 m。主要岩性由花岗岩、片麻岩组成。由于受多期地质构造运动的影响,导致地势起伏,沟谷纵横,沟谷切割深度200-500米。

2.2风化剥蚀岗地地貌

分布于校区东南部的新建县、乐化一带,呈北东向展布,在区域构造上位于南昌断陷盆地的西北边缘。主要由残坡积红土、上白垩统紫红色砂岩、砂砾岩和前震旦系千枚岩、板岩组成。岗顶标高为30-50 m,相对高程为5-10 m。地面坡度为5°-10°,局部为15°-20°,放射状小冲沟发育,沟谷宽而短。

2.3侵蚀堆积平原地貌

分布于赣江两岸的广大地区,由全新统、中上更新统冲积层组成,地势平坦。区内发育有河漫滩、I级和II级堆积阶地。

高漫滩:主要位于赣江、抚河及支流两侧,由全新统下段冲积层组成,与I级阶地呈内叠式接触。地势平坦,地面标高18-20 m,相对比高0.5-2 m。该高漫滩在特大洪水期间可被淹没,为防水患,筑有人工圩堤。

低漫滩:主要为边滩和心滩,由全新统上段冲积层组成,沿河两岸断续分布,标高16-18 m,洪水期被淹没,由于受洪水冲刷,该低漫滩,特别是心滩易于河床中移动,成为“流动”低漫滩地貌。

I级阶地:南北向条带状分布于赣江、抚河及支流两岸,阶面宽约6-8 km,由上更新统上段冲积层组成,地势平坦,地面坡度0.5°-2°。阶面标高20-25 m,相对比高3-5 m。阶地前缘陡坎不明显,与II级阶地呈内叠式接触。阶面水网密布,湖泊发育,较大的湖泊有艾溪湖、青山湖及瑶湖等。这些湖泊多呈南北向展布,与II级阶地平行,可能为更新世赣江河床的遗迹。

II级阶地:分布于莲塘、邓家埠、罗家集、尤口等地。呈南北向垄岗状分布,主要由上更新统下段和中更新冲积层组成,阶面宽约1-4 km,地面标高30-54 m,相对比高5-10 m。地面坡度1°-5°。阶面因受后期剥蚀破坏,阶面起伏不平,冲沟、陡坎微地貌较发育。在邓家埠—富山一带,发育长50-200 m,宽10-15 m,深0.5-5 m的冲沟。

3生态资源

梅岭气候温和,雨量充沛,生物类型多样,植物资源丰富。据有关资料记载,梅岭风景区,森林覆盖率达59.03%,仅乔木树种就有八十余属,一百余种。目前主要有松、竹、杉和山茶科,以及其它阔叶树种。此外还保留不少珍稀树种,如被称为植物活化石的银杏,以及红豆杉、三尖杉、樟树。并引进湿地松、火炬松、池杉、水杉、欧美杨和杜仲、肉桂等,还有特有的风景观赏树四季桂,八月桂等。草本植物中有大量的贵重药用植物,如桔梗、沙参、麦冬、百部、首乌、玉竹、苡米、瓜萎等。还有藤本植物,如猕猴桃、野葛、野葡萄等。它们都是富含淀粉、米糖等营养成份的宝贵资源。

野生动物主要有金钱豹、獐、鹿、山兔、野猪、白面子、吃蛇龟、眼镜蛇、山鸡、竹鸡等。目前由于人口和旅游者的增加,野生动物在逐年减少。

4人文景观及旅游资源

梅岭集山水风景和名胜古迹于一体,是江西省重要的风景名胜区之一。梅岭原名飞鸿山,早在汉朝初年,就辟有驿道。西汉末年,南昌县尉梅福为抵制王莽专政,退隐西郊飞鸿山。后人纪念他的高风亮节,在岭上建梅仙坛,岭下建梅仙观,改飞鸿山为梅岭。唐朝以来,有张九龄、张商英、周必大、王安石、张位五位丞相,欧阳修、曾巩、黄庭坚、陈师道、汤显祖等文学家,岳飞等武将,慕名而来,或游览赋诗,或题刻留记,或凭吊古迹,或隐居修炼,留下了许多名诗佳作和人文景观,成为古今游人的慕游之处。

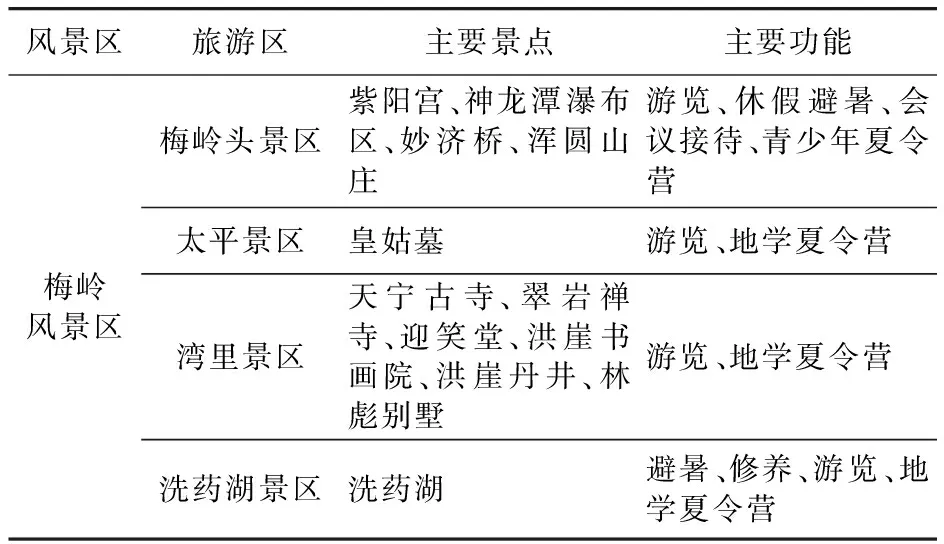

梅岭位于南昌市西北郊,北与庐山对峙,层峦叠翠,古迹甚多,景色秀丽,气候宜人。它以峰峦旖旎,溪漳蜿蜒,谷壑幽深,岩石突兀,云雾缠绕,风光掩映,组成了梅岭“翠、幽、俊、奇”的特色,素有“小庐山”之称。具有丰富的自然旅游资源,例如,雄奇险峻的花岗岩、混合岩组成的山岳地貌;球形风化、重力作用形成的倒石堆、石蛋地貌景观;有侵蚀、堆积作用形成的峡谷、奇石、岩洞景观;有人工湖、溪流、飞瀑等景观。人文旅游资源有古墓、古塔、古桥、寺庙观坛宫院等古建筑遗址,还有名诗佳作和石刻等人文景观。社会旅游资源,有现代建筑园林、宾馆、招待所,还有土特产猫笋、茶叶、药材等。梅岭有自然和人文景点120多处,旅游地学资源丰富,可分为梅岭头景区、太平景区、湾里景区和洗药湖景区[8](表1)。

表1 南昌市梅岭风景名胜区分区及主要景点一览表

5结束语

学校应组织相关学科的专业教师对南昌校区周边资源广泛开展科学研究,深度挖掘教学资源。充分利用校区周边自然资源,建立一个集地质、地貌、生态、旅游等多学科共享的综合性野外实践平台,为学校相关学科建立理论联系实际的野外实践教学平台,为丰富教学内容,提高教学质量,培养综合型、创新型人才创造良好条件。

[参考文献]

[1] 徐洪珍,李茂兰.大学生科技创新能力培养的探索与实践[J].东华理工大学学报:社会科学版,2009,28(3): 294-297.

[2] 张怀强,李丽,刘玉娟, 等. 面向新时期大学生创新能力培养的实践平台建设[J].东华理工大学学报:社会科学版,2014,33(2):193-196.

[3] 何翔,华洪,赖绍聪,等. 秦岭多学科综合性野外实习基地建设的探索与实践[J].中国地质教育,2012(1):44-46.

[4] 孙枢,王成善.Gaia 理论与地球系统科学[J].地质学报,2008(1):1-8.

[5] 侯志军,欧阳建平,徐绍红.试论地球系统科学与我国高等地质教育教学改革[J].中国地质教育, 2010(3):1-4.

[6] 江西省地质调查院. 1∶25南昌市幅区域地质调查报告[R].南昌:江西省地质调查院,2002.

[7] 江西省地质局区域地质调查大队.1987.1∶5万南昌市、南昌县、向塘幅地质图说明书[R].南昌:江西省地质调查院,1987.

[8] 江西省地质局区域地质调查大队.1988.江西省南昌市梅岭风景名胜区旅游地质调查报告[R].南昌:江西省地质调查院,1988.

收稿日期:2016-03-30

基金项目:江西省高等学校教学改革项目(JXJG-14-6-26、JXJG-15-6-10、JXJG-13-6-5)。

作者简介:朱志军(1976—),男,安徽霍邱人,博士,副教授,主要从事沉积学研究。

中图分类号:G642

文献标识码:A

文章编号:1674-3512(2016)02-0154-03

To Utilize Resources Around Nanchang Campus Effectively and Construct a Comprehensive Field Practice Platform

ZHU Zhi-jun,ZHANG Shu-ming,JIANG Yong-biao,GUO Fu-sheng

(SchoolofEarthSciences,EastChinaUniversityofTechnology,Nanchang330013,China)

Abstract:In order to cope with the layout adjustment of the school and improve the teaching content of students’ field practice, East China University of Technology should make full use of the rich geological resources and ecological resources around Nanchang campus, to build integrated field practice platforms for relevant professionals,to construct a multidisciplinary field base integrating with Geology, Geography, Biology, Humanities and Social Sciences and popular science propaganda as a whole so as to create conditions for the interdisciplinary fusion and resource sharing.

Key Words:field practice; resources around;practice platform;Nanchang Meiling mountain