农业现代化背景下消费者对本地食品的偏好研究

2016-07-23钱晨朱战国

钱晨++朱战国

摘要:随着农业现代化水平的提高,现代工业、科学技术和经济管理等方法与农业发展的关系日益密切,但在过度使用现代化手段、扩张工业规模的现状下,产业链短、空间距离短、信息透明的绿色可持续的本地食品是农业现代化背景下一个新的方向。本研究采用南京、杭州、上海、合肥4个城市的934份消费者调研数据,基于食品质量、关系质量、社会质量3个质量维度,运用结构方程模型研究消费者对本地食品质量特征偏好。结果表明:消费者对本地食品质量的认知对其态度有着正向的促进作用,并通过态度影响最终的消费行为,即愿意为本地食品支付一定的溢价。可见无论从传统的食品质量,还是本地食品特有的关系与社会质量,消费者都表现出了较大偏好,为我国本地食品提供了有利的市场条件,是实现农业现代化的重要方向。

关键词:农业现代化;本地食品;多维质量;消费偏好;结构方程模型

中图分类号: F326文献标志码: A文章编号:1002-1302(2016)05-0553-04

当前,我国农业正处于从传统农业向现代化农业转型的新阶段,2015年中央一号文件指出我国农业必须尽快从资源消耗的粗放经营模式转变到可持续的集约模式上来,走高效、安全、节约的现代化农业发展道路[1]。然而,在我国农业生产过程中,化肥、农药、薄膜等农业现代化手段的过度使用,农业产业链的盲目延长,都使得农业污染、食品安全等问题日渐突出,不仅影响农村经济社会发展,还削弱了工业化、信息化、城镇化的发展基础[2]。我国农业现代化发展滞后,过分追求产量使得很多传统的地方化生产模式受到了大规模商业模式的挤压和威胁,此时,缩短供应空间距离、压缩产业链环节、增加生产过程中信息透明度的绿色可持续“本地食品”是农业现代化背景下一个新的发展方向[3]。

国外早在1996年就提出了本地食品,已经获得了很好的实践,并且以更高的价格赢得了众多消费者青睐,获得了商业上的成功。本地食品是指在一定的地理边界或者关系范围内(这种边界和范围可以由距离、政治边界、社会关系、特定品牌的区域等区分),消费者和生产者通过直接接触或者通过较少环节的中间商进行交易的食品[4],是利用本地生产资料生产、消费,并能促进本地经济发展、缓解生态环境污染的可持续农业经营模式[5]。本地食品不仅恪守了食品在品质、口味上的优势[6],更是带动了本地经济、社会、环境的友好发展[7-8],将消费者、生产者、政府等结为利益共同体,将本地资源与市场需求有效结合,顺应了可持续、集约化的生态发展要求。研究消费者对本地食品的偏好,对推动农业现代化具有重要的现实意义。

相较于国外形成的一系列有价值的研究成果,我国对本地食品相关理论的研究则非常滞后,既缺少描述性分析,更缺失相关的实证研究。拟以本地生鲜农产品作为研究对象,研究消费者在不同质量维度下对本地食品的偏好,从消费者角度论证本地食品发展的可行性,以期为本地政府规划及管理本地食品系统提供现实及理论依据,为促进本地涉农经济发展以及本地农户获得公平回报提供途径指导,进一步推进农业现代化,实现我国农业的可持续发展。

1理论分析与研究假设

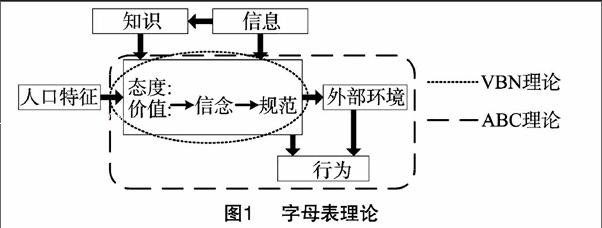

国外学者通过对消费者本地食品偏好的总结,提出了字母表理论(Alphabet Theory),如图1所示。其中,VBN理论可以用来解释消费者态度的形成,主要基于价值理论、新生态范式、规范激励理论来预测消费者的态度,ABC理论主要是指影响消费者行为的外部因素,包括食品的可用性、人际关系、社会发展等。字母表理论包含了本地食品所有相关要素以及要素之间的相互关系,描绘出一个很详细的本地化食品的关系图,揭示了消费者对本地食品认知、态度以及行为之间关系的形成过程[9]。

本研究在字母表理论的基础上,并结合相关文献对本地食品质量的研究,将质量分为食品本身固有的食品质量、食品买卖双方的关系质量以及本地食品特有的社会质量,通过多维质量来研究消费者对本地食品的认知、态度及消费行为。

消费者对本地食品多维质量的认知对其态度具有一定的影响。消费者的认知过程实质上是其对商品质量、属性及其联系的反应过程,他们通过自己的感觉、知觉、记忆、想象、思维等心理活动来完成对商品的认知。在本地食品的消费过程中,消费者经过学习、思考、记忆、联想等一系列非常复杂的心理活动过程,对本地食品的相关信息进行了识别、筛选、储存,形成对本地食品特有的认知,最终这些认知都会统一于他们的态度,形成一种喜欢或者不喜欢的反应倾向,作为他们比较和判断的依据。

食品质量(food quality)是指食品自身的质量属性特征,包括大小、颜色、品种、口感、味道、质地等,这些属性特征直接影响消费者对该产品态度的形成。Onozaka等通过调查消费者对本地食品的质量认知发现,新鲜度、口感、营养被认为是本地食品质量中最重要的因素,超过一半的消费者基于这些因素形成他们对本地食品的喜好,并将其储存在记忆中,在面临购买决策时,将其从记忆中提取出来,做出相应的判断与选择[8]。

关系质量(relationship quality)主要是指食品买卖双方的信任合作关系。Sheu在对绿色供应链可回收材料的买家采购行为研究中将可回收材料的质量分为供应质量和关系质量,并分别代表买家理性行为和感性行为,并通过态度最终转化为买家的采购行为[10]。Bean等认为消费者对本地食品的态度主要取决于他们与社会的关系或者与社会的接近程度[11]。Si等也在文章中提出关系质量其实是建立密切关系的过程,如果消费者熟悉本地食品的运输销售渠道,他们会信任本地食品,并形成积极的态度倾向[12]。

社会质量(social quality)体现了社会凝聚的过程,对个体自我实现和社会经济环境的发展都非常重要[13-14]。Zepeda等认为本地食品保证了农民的利益,增加了农民对价格的控制,使农民更能够获得公平的回报,更有利于消费者在利他行为方面积极态度的形成[15]。Onozaka等发现消费者因为本地食品有利于本地经济的发展而更倾向于选择本地食品[8]。一个具有社会责任感的人,在选择消费渠道时,在考虑本身利益的同时还会考虑社会效益,也愿意去做有利于社会进步的事。

根据以上因素提出消费者在本地食品多维质量认知下对其态度形成影响的假设:

H1:食品质量认知对消费者本地食品的态度形成有正向影响。

H2:关系质量认知对消费者本地食品的态度形成有正向影响。

H3:社会质量认知对消费者本地食品的态度形成有正向影响。

消费者对本地食品的态度对其支付意愿具有一定的影响。消费者的态度是通过一系列的心理过程所体现的,比如消费者输入对本地食品质量的认知,通过理性和感性考虑后所形成的态度为输出,这就形成了一系列的心理过程。通过对消费者心理过程进一步研究就会发现,他们会把这一系列的心理过程付诸一个实际的行动,即为消费者的最终行为[16]。以本地食品来说,消费者对食品本身质量的态度[17]、双方之间关系质量的态度以及消费者对社会质量的态度会影响质量管理的效率,最终导致供应链的绩效转化为买家的购买行为[18-19]。此外,根据Gracia等通过比较消费者对本地生产、国内其他地区生产与国外生产的羊肉的选择发现,消费者更愿意购买本地生产的羊肉,且相对于国内其他地区生产的羊肉价格,其愿意支付9%的溢价[20]。因此,基于以上分析,提出以下假设:

H4:消费者的态度对其支付意愿有正向影响。

综合以上分析,本研究提出理论模型如图2所示。其中,食品质量(FQ)、关系质量(RQ)、社会质量(SQ)为本研究模型中原因的潜变量,称作外因潜变量;消费者态度(CA)、支付意愿(WTP)为本研究模型中结果的潜变量,称作内因潜变量。

2实证研究

2.1数据来源与样本特征

2.1.1数据来源基于结构方程模型对数据样本的要求,本研究在初始问卷设计完成后,先对300名南京市消费者进行了预调研,并根据调研的结果对初始问卷进行了修改并形成最终问卷。根据研究的需要及问卷发放的可操作性,选取南京、杭州、上海、合肥4个城市购买本地生鲜农产品的市民为调查对象,以各地区的菜市场、超市、小区、公园等人口密集的地方为调研地点,采用随机的方式发放问卷,调研时间为2015年3月到2015年6月。共发放问卷1 000份,共回收有效问卷934,有效问卷回收率为93.4%。

2.1.2样本特征在有效问卷中,女性占受访对象的多数,达到60.2%;年龄主要集中在25~44岁;受教育程度主要集中在高中到本科阶段;已婚也占绝大多数,近70%;职业状况以企业职工为主;月收入水平主要集中在2 000~8 000 元。这主要是考虑到女性在家庭充当着食品采购员的角色,较为年轻、已婚的消费者更注重自身与家庭的健康,受教育水平高的消费者对本地食品更容易认可,因此在调研过程中,样本的选取方面会有所侧重。样本的具体社会人口特征如表1所示。

2.2研究设计

2.2.1研究方法由于消费者对本地食品质量的认知、态度、支付意愿都具非常强的主观性,难以直接度量,并且这些变量都存在着多个测量指标,因此,本研究选择结构方程模型进行分析。根据图2的理论模型,本研究结构方程的回归方程式可表示为:

CA=γ11FQ+γ12RQ+γ13SQ+ξ1;(1)

WTP=β21CA+ξ2。(2)

式中:γ11、γ12、γ13分别表示外因潜变量FQ、RQ、SQ对内因潜变量CA的影响程度;ξ1为残差项。β21表示外因潜变量CA对内因潜变量WTP的影响程度;ξ2为残差项。

2.2.2变量选取本研究在上述有关本地食品偏好和消费行为的文献研究基础上,结合中国本地食品的属性特征,对消表1样本人口统计特征

调查内容分类样本量比例(%)调查内容分类样本量比例(%)性别男性37239.8婚姻状况已婚64969.5女性56260.2未婚28530.5年龄25岁以下15316.4职业状况公务员161.725~34岁26428.3企业职工45648.835~44岁27229.1文教卫生11412.245~54岁14815.8自由职业者14015.055~64岁555.9无业586.264岁以上424.5其他15016.1文化程度初中及以下636.7月收入水平2 000元以下667.1高中及中专21623.12 000~4 000元24025.7大专24326.04 001~6 000元33335.7本科33535.96 001~8 000元22223.8研究生及以上778.28 000元以上737.8

费者本地食品偏好的影响因素进行了归纳与整理。最终的调研问卷采用李克特自评式5分量表法进行测量,分别对各潜在变量中的观察变量进行评价。具体模型变量如表2所示。

表2模型变量说明

代号食品质量(FQ)A1食品更新鲜A2更有营养A3口感更好A4对身体健康有益B1本地供应商更值得信任B2与农户、邻居、亲戚直接购买B3进行沟通,信息共享B4拉近本地人际关系C1支持本地经济C2农民获得公平回报C3环境友好C4维护地方农业用地D1本地食品在食品质量方面有优势D2本地食品能促进买卖双方关系发展D3购买本地食品对社会经济环境有利E1优先选择本地食品E2愿意接受溢价E3推荐别人购买

2.3信度和效度分析

信度分析主要是用来测量相关变量之间的一致性和稳定性,通常以 Cronbachs α系数来估计,一般来说,Cronbachs α大于0.7,则信度较高。本研究通过SPSS 20.0对问卷信度进行了分析,结果显示所采取的5个结构变量的Cronbachs α值都达到了0.7以上,表明该量表具有很好的信度。

效度检验包括内容效度和结构效度2部分,其中结构效度又分为收敛效度和区别效度。本研究基于前人成熟的理论和量表进行设计,具有良好的内容效度。收敛效度可以采用验证性因子分析来检验,本研究测量指标的标准化路径载荷均大于0.5,并且潜变量的组合信度值在0.6以上,说明模型的内在质量理想,变量具有良好的收敛效度。具体的信度与收敛效度如表3所示。

区别效度利用单群组生成未限制模型与限制模型,进行2个模型的卡方值差异比较,若卡方值差异量越大且达到显著水平(P<0.05),表示2个模型间有显著的区别效度。如表4所示,所有卡方差值均在0.05上显著。

2.4假设检验

假设检验主要采用最大似然估计的方法,根据Bagozzi 等提出的测量方法对所提出概念框架结构的拟合优度进行了检验[21],最终选择4个评估参数来揭示模型潜在变量之间的相互关系,这4个指数分别是:(1)拟合优度(GFI),(2)修正后的拟合优度(AGFI),(3)残差均方和平方根(RMR),(4)标准化残差均方和平方根(SRMR)。本研究中,GFI=0.929>0.90;AGFI=0.905>0.90;RMR=0.042<0.05;SRMR=0.046<0.05,说明本研究的整体适配度良好。

本研究估计的结果如表5所示,4个研究假设均通过了显著性检验,都为正相关关系,与理论分析及预期相一致。根据t检验结果(即12.866、5.099和8.479),假设1、假设2、假设3被接受,消费者对食品质量、关系质量、社会质量的认知对其态度的影响显著(即0.458、0.177、0.291)。此外,t检验结果(即为29.247),表明假设4被接受,消费者的态度直接正向影响其支付意愿(0.865)。

在消费者对本地食品偏好中,大部分消费者都愿意优先购买本地食品,并愿意为其支付一定的溢价,以及推荐给其他消费者,主要基于本地食品以下3方面的质量维度。

消费者对本地食品本身质量的认知对其态度的影响显著,这也符合大多数学者的研究。消费者会基于自己以及家人的健康的考虑,对食品的新鲜度、营养、口感以及对身体健康等方面非常注重,同时本地食品是在过度追求产量的农业生产情况下注重农产品质量的农业经营模式,在各方面都保持了食品原本的属性,符合现代人健康消费的理念。消费者对关系质量的认知对其态度会产生显著的正向影响,消费者会向本地农户、邻居、亲戚等直接购买本地食品,这种交易关系的信任程度显著高于普通市场。对于本地食品的社会质量,该结果可以借用Bianchi等研究结论予以解释,即消费者对本地农业经济的支持与消费者民族中心主义积极影响着他们对本地食品的态度[22]。然而,尽管社会质量对态度的影响显著,并且有些国家也已经证明越来越多的消费者会因为支持本地经济、减少环境污染、让农民获得更多回报等去购买本地食品;但在调查过程中发现,一些受教育程度低、年龄较大的消费者的利他主义倾向要远小于个人功利主义,可见我国利他主义动机刚刚兴起[23],在实现经济、生态、社会三大效益统一方面还需继续努力。

3结论与建议

本研究在农业现代化的背景下,基于消费者的视角研究其对本地食品的偏好,旨在通过了解消费者的偏好来论证中国本地食品发展的可行性,为农业可持续发展提供新思路。研究发现:(1)本地食品依靠空间距离短、食品中间环节少等特点赢得了食品新鲜度、营养、口感等方面的优势,更好地满足了消费者在本地食品消费过程中对于健康的需求[24]。(2)本地食品将消费者与生产者结为利益共同体,买卖双方相互信任、合作、信息共享的状态以及彼此之间友好的关系非常有利于本地食品的发展,这也体现了中国关系社会的特征[25]。(3)在本地食品社会质量方面,许多人尤其是年轻的一代已经越来越注重经济与环境的和谐发展。他们认为购买本地食品有利于本地经济的发展,有利于本地涉农企业的发展,有利于农民获得公平的回报,还有利于减少运输过程中的碳排放量,是我国农业发展和生态文明的有效结合。

根据以上研究结论,本研究认为,在目前农业现代化的背景下,本地食品具备可持续发展的能力,能真正缓解我国农业生产市场上产业链过长、信息不对称、农产品质量安全等问题,提升我国农业竞争力。在此过程中,应当立足于以上消费者偏好,在以下方面做出更大的努力:(1)政府方面,应该有效集中分散的生产资源,进行统一的规划管理,合理借助农业机械化、生产技术科学化、农业产业化等现代化农业的手段,以达到扩大规模效应、实现集约化生产的目的。(2)市场方面,应该建立农产品可视化监控平台,借助农业信息化的手段实现农产品生产流通过程中的全程监控,让消费者随时了解农业生产的状况,增强其对本地食品的购买信心。(3)推广方面,一方面要加强农民的素质教育,另一方面要加强消费者对本地食品的认知,使本地消费者和生产者通过互动、沟通和交流来共享农产品的知识和信息,满足消费者个性化的需求,保证农民的公平回报,推进可持续的现代化农业发展。

参考文献:

[1]张红宇,张海阳,李伟毅,等. 中国特色农业现代化:目标定位与改革创新[J]. 中国农村经济,2015(1):4-13.

[2]董梅生,杨德才. 工业化、信息化、城镇化和农业现代化互动关系研究——基于VAR模型[J]. 农业技术经济,2014 (4):14-24.

[3]杜志雄,檀学文. 食品短链的理念与实践[J]. 农村经济,2009(6):3-5.

[4]Feldmann C,Hamm U. Consumers perceptions and preferences for local food:a review[J]. Food Quality and Preference,2015,40:152-164.

[5]孙娟,李艳军. 农业现代化的新方向:社区支持农业的发展及政策建议[J]. 农村经济,2015(8):84-88.

[6]Barnes R N,Bosworth R C,Bailey D V,et al. Connecting sensory quality characteristics and local designations to willingness to pay for cheese at the retail level[J]. International Food and Agribusiness Management Review,2014,17(3):115-138.

[7]Yue C,Tong C. Organic or local? Investigating consumer preference for fresh produce using a choice experiment with real economic incentives[J]. Hort Science,2009,44(2):366-371.

[8]Onozaka Y,Nurse G,McFadden D T. Local food consumers:how motivations and perceptions translate to buying behavior[J]. Choices,2010,25(1):1-6.

[9]Zepeda L,Deal D. Organic and local food consumer behaviour:alphabet theory[J]. International Journal of Consumer Studies,2009,33(6):697-705.

[10]Sheu J B. Buyer behavior in quality-dominated multi-sourcing recyclable-material procurement of green supply chains[J]. Production and Operations Management,2014,25(3):1-21.

[11]Bean M,Shar J S. Profiling alternative food system supporters:the personal and social basis of local and organic food support[J]. Renewable Agriculture and Food Systems,2011,26(3):243-254.

[12]Si Z Z,Schumilas T,Scott S. Characterizing alternative food networks in China[J]. Agric Hum Values,2014,9:1-15.

[13]张海东,石海波,毕婧千. 社会质量研究及其新进展[J]. 社会学研究,2012(3):223-240.

[14]李勇,徐延辉,兰林火. 社会质量测量维度与城市社区创新——基于深圳市的实证分析[J]. 中国社会科学,2014(3):142-164.

[15]Zepeda L,Li J. Who buys local food?[J]. Journal of Food Distribution Research,2006,37(3):1-11.

[16]吴林海,王红纱,刘晓琳. 可追溯猪肉:信息组合与消费者支付意愿[J]. 中国人口·资源与环境,2014,24(4):35-45.

[17]Denver S,Jensen J D. Consumer preferences for organically and locally produced apples[J]. Food Quality and Preference,2014,31:129-134.

[18]Fynes B,Voss C,de Búrca S. The impact of supply chain relationship quality on quality performance[J]. International Journal of Production Economics,2005,96(3):339-354.

[19]Kaynak H,Hartley J L. A replication and extension of quality management into the supply chain[J]. Journal of Operations Management,2008,26(4):468-489.

[20]Gracia A,Loureiro M L,Nayga R M. Consumers valuation of nutritional information:a choice experiment study[J]. Food Quality and Preference,2009,20(7):463-471.

[21]Bagozzi R P,Yi Y. On the evaluation of structural equation models[J]. Journal of the Academy of Marketing Science,1988,16(1):74-94.

[22]Bianchi C,Mortimer G. Drivers of local food consumption:a comparative study[J]. British Food Journal,2015,117(9):2282-2299.

[23]Sirieix L,Kledal P R,Sulitang T. Organic food consumers trade-offs between local or imported,conventional or organic products:a qualitative study in Shanghai[J]. International Journal of Consumer Studies,2011,35(6):670-678.

[24]Adams D C,Adams A E. De-placing local at the farmers market:consumer conceptions of local foods[J]. Journal of Rural Social Sciences,2011,26(2):74-100.

[25]Holloway L,Kneafsey M,Venn L,et al. Possible food economies:a methodological framework for exploring food production-consumption relationships[J]. Sociologica Ruralis,2007,47(1):1-19.罗兵前. 江苏省农业现代化建设对策[J]. 江苏农业科学,2016,44(5):557-559.