浙江非物质文化遗产时空分布演变及影响因素

2016-07-20叶持跃马仁锋

丁 叶,叶持跃,马仁锋

(宁波大学 城市科学系,浙江 宁波 315211)

浙江非物质文化遗产时空分布演变及影响因素

丁叶,叶持跃,马仁锋

(宁波大学 城市科学系,浙江 宁波 315211)

摘要:浙江国家级非物质文化遗产多产生于宋、元、明、清时期,集中于杭州、金华、温州等地区,其内涵不断丰富,集聚地域不断扩大,且呈明显的凝聚趋势。影响浙江非物质文化遗产时空分布的因素主要为浙江省的自然地理环境和历史文化发展程度,而近代以来的政府管理则是其传承的诱因之一。

关键词:浙江省;非物质文化遗产;时空分布演变;影响因素

联合国教科文组织将非物质文化遗产定义为“被各群体、团体、有时为个人视为其文化遗产的各种实践、表演、知识和技能及其有关的工具、实物、工艺品和文化场所”[1]。非物质文化遗产以其独特的文化底蕴、生态、形态、传承和意象等因素蕴含了丰厚的民族智慧、民族文化、民族精神,具有重要的社会经济、科学技术、文化艺术、历史传承等价值[2]。

随着对非物质文化遗产(简称“非遗”)的日益重视,国内早期围绕概念、特征、保护、旅游开发等方面开展定性研究[3-6],详细地诠释了非物质文化遗产的概念、特征以及非物质文化遗产数字化保护和文化旅游与非物质文化遗产间的关系。2010年后,空间技术被引入非遗空间分布研究,如程乾、吴清等对中国非物质文化遗产的空间分布特征分析[7,8],柴国珍等分析了山西非物质文化遗产的时空分布与重心移动[9],以及徐纪安、张宏乔、戴其文等人对河南、广西、福建、广东的非物质文化遗产的空间分布特征研究[10-14]。然而,大部分学者主要是对非物质文化遗产的空间分布特征进行分析,鲜有对形成现今分布格局的演变过程进行详细分析。

浙江省是非物质文化遗产数量最多的省份[7]。目前对浙江省内的非物质文化遗产研究主要集中在保护传承、旅游开发、文化创造等方面[15-18]。本研究以浙江省非物质文化遗产为例,基于文化生态学理论,结合浙江自然地理环境及发展历史,从时间维度上探讨其时空演变特征,研究其在特定的地域环境中产生的特定的文化系统及演变过程,为进一步了解、合理保护及管理浙江省非物质文化遗产提供参考和思想基础。

一数据来源与研究方法

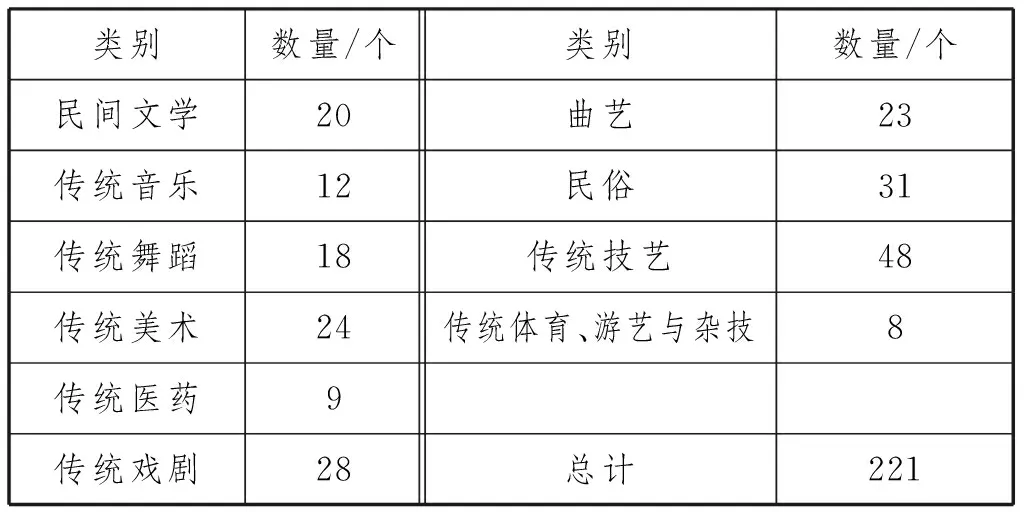

依据浙江省非物质文化遗产网(http://www.zjfeiyi.cn/)采集浙江省国家级非物质文化遗产的相关属性数据,得出全省国家级非物质文化遗产共计221项,其中第一批60项、第二批69项、第三批62项、第四批30项。参照《国务院关于公布第二批国家级非物质文化遗产名录和第一批国家级文化遗产项目名录的通知》,将浙江省国家级非物质文化遗产分为十大类(见表1)。

表1.浙江省国家级非物质文化遗产类型分布

鉴于以下数据分析的目的不同,需要对其进行舍去、拆分或合并。(1)在时间推进过程分析时,因小部分非物质文化遗产具体时间无法考究而被略去,取可用于分析的共209项。(2)在空间分析过程时,因一些非遗项目为跨地级市共同申报,故将其归属多地,拆分为248项。(3)在进行时空演变过程分析时,将能够划分时间段的209项非遗项目进行多地归属,拆分后为236项。

采用ArcGIS10.0对市域分布特征进行可视化表达。点状要素分为集聚型、均匀型和随机型三种空间分布类型,可用最邻近点指数[19]对非遗点数据的空间特征进行测度。空间聚集区域分析多采用分布密度来测量[7],采用核密度估计法生成五个时期非遗空间分布演变格局图,从而对空间分布演变特征进行分析。

二非物质文化遗产的时间意义

(一)非物质文化遗产的生成时代指示

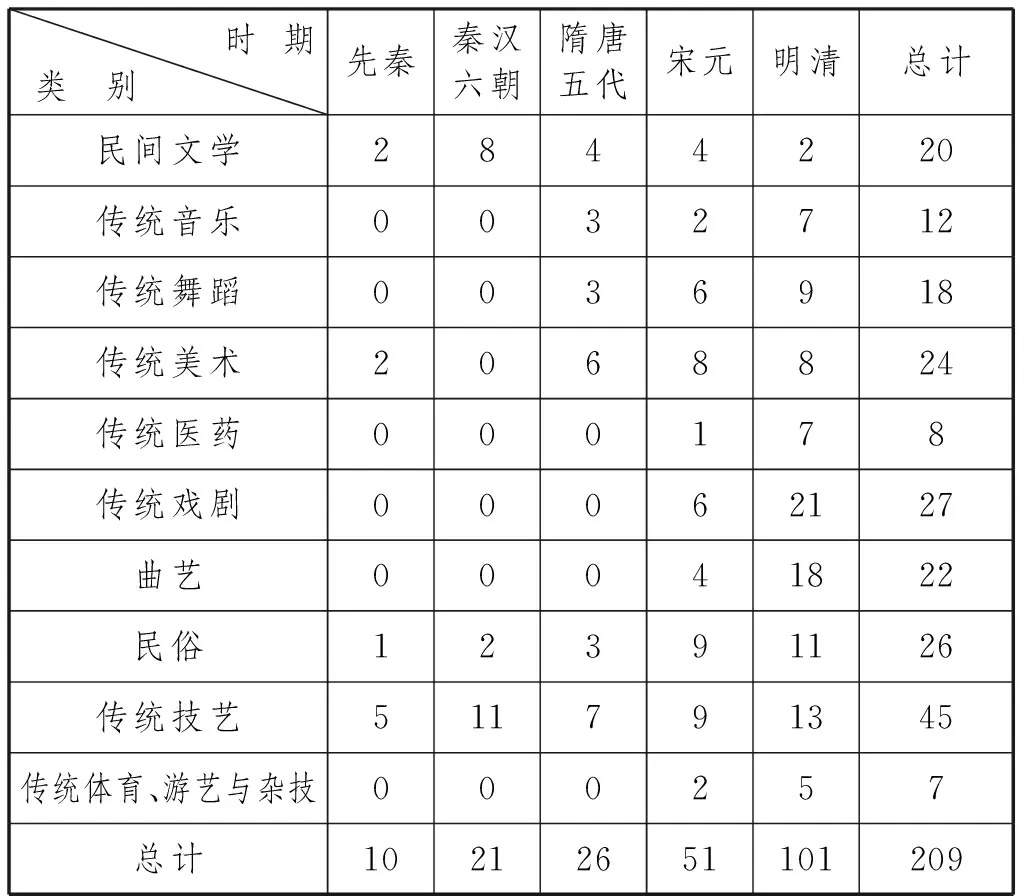

悠久的历史造就了浙江地区丰富的非物质文化遗产。非物质文化遗产产生时间久远,且多数在人们日常生活中逐步形成,受民间相传、缺少文献记录等多种因素影响,其形成与发展的时间难以精确到某一具体年份。因此,按照浙江地区历史发展特点,将浙江省国家级非物质文化遗产的发展历程大致划分为先秦、秦汉六朝、隋唐五代、宋元、明清五个时期,浙江省非物质文化遗产共计221项,在这五个时期内非遗项目有209项(见表3)。

表2.浙江省国家级非物质文化遗产时期分布统计

表2显示,非遗项目数量随历史演进而不断增加。先秦时期的非物质文化遗产项目为10项,比重为4.78%;秦汉六朝时期的非物质文化遗产项目为20项,比重为10.05%;隋唐六朝时期的非遗项目共计26项,比重为12.44%;宋元时期非遗项目数有51项,比重为24.4%;明清时期的非遗项目共计101项,比重为48.33%。

(二)非物质文化遗产指示的文化意义演进

非遗项目在类型上逐渐齐全丰富。先秦时期、秦汉六朝时期非遗涉及的项目类别较少,分别为4项和3项;隋唐五代时期非遗涉及民间文学、传统音乐、传统舞蹈、传统美术、民俗、传统技艺六类项目;宋元、明清时期的项目类型已涉及十大类。

随时间更替,浙江地区的社会发展水平在不断提高,非物质文化遗产在当时社会背景下其内容上也相应地发生了很大变化。

先秦时期浙江地区地广人稀,原始落后,此时期的民间文学主要为具有浓厚神话色彩的历史传说,如西施传说、防风传说。此时期的传统技艺也只是初步利用自然材料,如嵊州竹编、金华酒传统酿造技艺、余杭清水丝棉制作技艺、龙泉宝剑锻制技艺等等,从中可看出在自然条件恶劣、生产条件落后的条件下勤劳聪慧的先古人民利用自然的强大创造力。

秦汉六朝时期的民间文学和传统技艺类增长较多,如湖笔制作技艺、竹纸制作技艺、天台山干漆夹纻髹饰技艺、龙泉青瓷烧制技艺、双林绫绢织造技艺、蓝夹缬技艺等等,这些技艺具体到纸、笔、瓷、丝、印染、漆器等日常生产生活的各方面;在民间文学方面,此时期的传说大量兴起,占各时期兴起传说总数的40%,如黄大仙传说、梁祝传说、烂柯山传说、徐福东渡传说等,不仅反映了人们利用自然改善生活的程度提高,同时众多的文学传说也寄寓了秦汉时期劳动人民的精神追求。

隋唐是中国封建社会的一大兴盛时期。隋唐时期,随着经济重心持续南移,江南地区的社会发展水平开始呈现出与中原地区平分秋色之势。这在浙江地区表现得特别明显:社会经济空前活跃,城市持续全面发展,与此相应,反映社会生活水平的文化也在不断兴盛。此时期较上个时期增加了传统音乐(畲族民歌、海洋号子)、传统舞蹈(龙舞、灯舞)、传统美术(仙居花灯、瓯绣、剪纸、骨木镶嵌)三类,音乐、舞蹈、美术类的兴起,体现出浙江人民日益丰富的文化娱乐生活和日趋良好的精神面貌。

北宋中期,浙江所在的两浙路(其范围包括今浙江、上海和江苏南部地区)人口大幅度增加、社会经济空前发展,已发展成为全国最为发达、最为富庶的地区之一。至宋室南渡,地处王畿腹地的浙江地区成为南宋的政治、经济和文化中心,其城市的发展水平达到了那个时代的高峰[20]80。此时期,首次出现传统医药类(胡庆余堂中药文化)和曲艺类(温州鼓词、唱新闻等)非遗项目,传统舞蹈(余杭滚灯、黄沙狮子、奉化布龙等)、美术(瓯塑、锡雕、木偶头雕刻等)、曲艺(温州鼓词、永康鼓词等)、戏剧(海宁皮影戏、浦江乱弹、泰顺提线木偶戏等)、民俗(浦江迎会、赶茶场等)类非遗项目数量增长较快,从中反映出浙江地区人民越来越注重社会生活品质的提高及日常生活的丰富多彩。

明清时期,浙江农业经济结构和社会状况发生巨大变化,市镇数量增加、规模扩大,商品经济发达。浙江地区城市的空前繁荣,带来了文化的全面兴盛和娱乐的多姿多彩。主要集中在传统戏剧类和曲艺类上,如越剧、婺剧、绍剧、甬剧、湖剧、杭州摊簧、温州莲花、绍兴宣卷、苏州评弹等。其次为传统舞蹈类(龙舞、灯舞等)、传统技艺类(传统制糖技艺、蓝印花布染技艺等)、传统体育、游艺杂技类(线狮、调吊)上。丰富的文化娱乐形式,透视了当时人们日常生活的丰富多姿、精神上更高层次的追求。

非遗指示的生成时代及其文化意义总体变化为:初期的传统技艺反映人们以初步改造自然为主,在思想精神上更注重崇敬自然神灵;后期大量的舞蹈、美术、戏剧、曲艺的兴起,反映了人们更注重自身精神上的愉悦。非物质文化遗产内容上的发展变化,与浙江地区社会文化发展脉络相一致,从中可印证越文化的发展历程。

三非物质文化遗产的空间分布特征及其演变

(一)市域分布差异

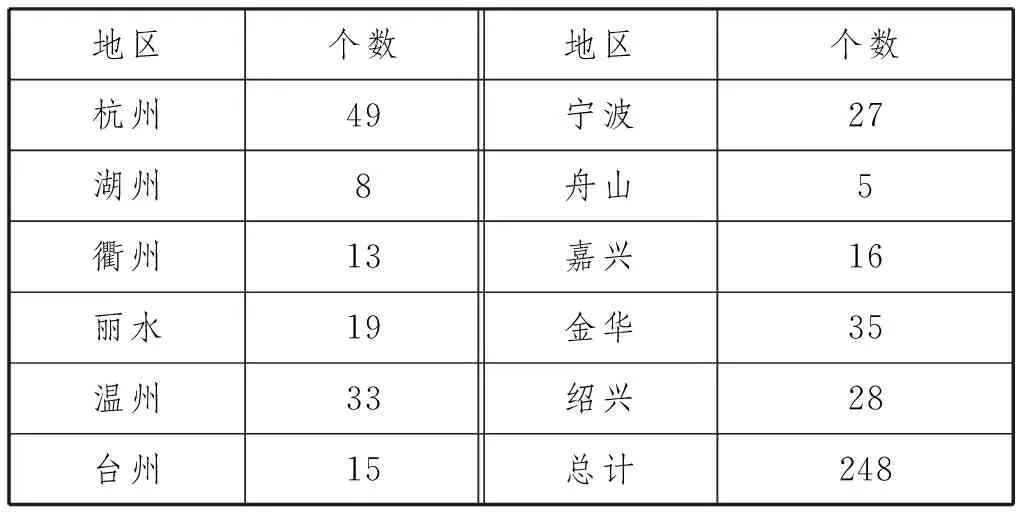

根据地域性和原生地的特性,将分布于浙江省的11个地级市的221项非遗拆分为248项,如表3。

表3.浙江省国家级非物质文化遗产市域分布

由表3可知,非遗在浙江各地分布具有非均衡性。其中,杭州市的非遗项目最多,共计49项。杭州地区历史悠久,五代吴、越国和南宋王朝均定都于此。作为七大古都之一的杭州,历史文化底蕴深厚凝重。长久的历史文化积淀,造就了杭州丰富的非物质文化遗产。温州、金华地区的非遗项目分别为33项、35项。温州三面环山、一面临海,使温州成为一个相对独立的文化区域,西汉时期,东瓯国在此建立,南宋时期温州为当时沿海重要的港口城市,从而在温州地区形成具有浓郁的海洋文化气息和鲜明的商贸文化特色的瓯文化。金华地处金衢盆地,四省通衢,历史时期就是重要的交通枢纽,为婺文化发源地,人文底蕴浓厚。绍兴、宁波地区的非遗项目分别为28项、27项。绍兴为春秋时期越国的所在地,文化起源早;宁波自唐朝即为重要的港口城市。

(二)空间分布类型

利用Arc.GIS10.0中的平均最近邻工具对浙江省非物质文化遗产空间分布进行运算,结果如下:实际最邻近距离为0.029848,理论最邻近距离为0.106036,最邻近指数R=0.281487<1。这表明浙江省国家级非物质文化遗产的空间分布形态为凝聚型分布类型。相比于全国的均匀型分布类型[7],浙江省非物质文化遗产有着其自身的独特性。

(三)空间集聚区域演变特征

将能够划分时间段的209项非遗项目进行地区拆分,拆分后共236项。利用ArcGIS10.0中的核密度分析工具对分布于五个时期的236项非遗项目聚集区域进行核密度分析,结果如下。

(1)五个时期非遗的空间分布均不平衡,高密度圈主要分布在以杭州、绍兴为中心的区域。先秦时期,仅有一个以绍兴为核心的高密度圈;秦汉六朝时期,以绍兴为核心的高密度圈和以杭州为核心的高密度圈并存;隋唐五代时期及以后,只有一个以杭州为核心的高密度圈。此变化在一定程度上印证了这两个国家级历史文化名城文化的历史起源。公元前6世纪以前,越部族的活动范围还局限于会稽山地(今绍兴境内)[21]。绍兴地区作为越民族发祥之地[22]429,文化起源最早,文化特征古老深厚。春秋时期,越国都城位于山阴(今绍兴)。秦统一全国后,降为会稽郡,与此同时,杭州城出现[20]285。隋唐五代时期,杭州地区为东南沿海的文化中心之一;南宋南迁定都杭州后,中央文化机构重建、人材汇集、南北文化交流融合,使杭州成为南宋王朝的文化中心;元军攻入临安,直至明清,杭州仍为一省的地区文化中心[23]。

(2)在五个时期文化形成发展过程中,形成了以杭州、绍兴为核心的主密度圈,以金衢地区、温州、宁波为核心的次级密度圈。而杭州、绍兴、金华、衢州、宁波都是浙江省国家级的历史文化名城,非物质文化遗产的集聚与其深厚的文化底蕴密切相关。

(3)浙江省的非物质文化遗产从初期的零散分布于局部地区,到明清时期广泛分布于全省。可见,随着浙江地区地域不断开拓,社会生产水平不断提高,社会经济的持续发展带来精神文化的极大丰富,逐渐形成大量的非物质文化遗产,造就了“遍地开花”的局面。

四非物质文化遗产时空分布影响因素分析

非物质文化遗产是民族的活态文化,承载着中华民族文化渊源的基因,是地域性文化的深层体现[1]。浙江地区历史文化底蕴深厚,为吴越文化的发源地,是中国古代文明的发祥地之一。其独特的地域文化是浙江地区地理环境和不同历史阶段的社会环境双重因子作用下逐步成熟完善的。

(一)自然地理环境因素

1.河流与地形地貌

越文化源远流长,所呈现的地域文化特征与其区域的自然环境有着千丝万缕的联系。浙江地处东海之滨,山地丘陵众多,河网密布,有“七山一水二田”之说。越王勾践统治时期,“以船为车,以楫为马”,表明当时的水上交通已经四通八达。水运交通的发达,带来人员的广泛流动,进而促进各地文化间的扩散、交流、融合。现今浙江的主要城市皆分布在地势较为低平的平原、河谷及沿海地带,大部分沿河分布。

地势平坦、交通便利的沿河地区并非非遗产生的唯一有利条件。温岭石塘长期为半岛偏僻之地,才使大奏鼓这种在明代由福建惠安居民带入的独具地方文化特征的传统舞蹈得以流传下来。

2.自然资源

浙江境内有着丰富的森林资源、海洋资源、矿产资源、水资源。独特的地理环境和丰富的资源也为文化的产生创造了得天独厚的条件。如绍兴的黄酒之所以成为佳酿,是因为酿制绍兴黄酒的水一向取于水质特好的鉴湖。浙江地区的山地地形、湿润气候,使得浙江地区盛产翠竹,竹资源丰富,浙江先民在汉晋时期就开始利用竹子做成各种工艺品,东阳竹编、嵊州竹编、黄岩翻簧竹雕、泽雅屏纸制作技艺皆是人们在长期利用当地的资源的生产实践中形成的智慧结晶。浙江地区濒临大海,丰富的海洋资源是当地民众生产、生活的基础,特定的生产方式、生活习俗孕育了独特的民间艺术,如海盐晒制技艺、传统木船制造技艺等。丰富多样的自然资源为文化的产生奠定了物质基础,对非物质文化遗产的产生及分布起着潜移默化的作用。

(二)历史人文环境因素

1.历史时期的社会发展水平

由生成时代指示和空间分布演变特征可以看出:随时代推进,社会水平逐步提高,非物质文化遗产数量逐步增多、内涵逐渐丰富,从最初的利用自然材料改善自身低下的生活水平,到开展日益多彩、形式多样的娱乐健身活动,非物质文化遗产的品质不断提高。历史时期社会经济水平较高的地区(如杭州、绍兴等地区),文化则更为昌盛,进而形成更多非物质文化遗产。且随历史演进,非物质文化分布广泛,历史演进是影响非物质文化遗产空间分布的一个长期的、持续的、稳定的因素[8]。

2.人口迁移与文化扩散

在历史文化传承过程中,人口的迁徙会导致文化的扩散。唐代福建畲族人民的迁居,带来浙江南部独特的畲族民俗风情文化。明清时期,人口的大量迁移,单档布袋戏也随着闽南人民一并传入浙闽交界的苍南地区。外地文化随人口迁入,进而促进当地文化的繁荣,影响文化遗产的分布。

(三)政府对非物质文化遗产的传承管理

非物质文化遗产在漫长的历史传承进程中,会因种种原因而遭遇传承链的中断,从而湮没无闻,造成大量作为地方历史文化渊源见证的非物质文化遗产消失。如今,在中外文化交流融合过程中,作为地方历史文化渊源见证的非物质文化遗产,其生存环境更是受到极大威胁,许多非遗的真实性、完整性受到不同程度的损害,从而导致无法申报。非遗的开发、保护及研究等工作需要大量财政支持,政府的资金投入对非遗的挖掘、保护起到至关重要的作用。同时,很多非物质文化遗产并不能立即开发利用而产生收益,以致部分地方政府为追求经济利益而忽视非遗的挖掘和传承。非物质文化遗产的灭绝,因不完整而无法申报,以及各地对非物质文化遗产挖掘的重视程度不够,也是造成现今浙江非物质文化遗产空间分布不均衡的原因。

五结论与讨论

在学者分析全国或其他省市非物质文化遗产空间分布的基础上,对浙江省221项国家级非物质文化遗产时空分布演变特征及其影响因素进行了进一步的深入研究,研究显示:(1)浙江省国家级非物质文化遗产多产生于宋、元、明、清时期,秦汉六朝、先秦时期分布较少,从先秦至明清,遗产项目数量不断增多、类型不断齐全、内涵不断丰富。(2)浙江省国家级非物质文化遗产呈明显的凝聚趋势,主要集中在杭州、金华、温州等地区。先秦时期高密度圈以绍兴为核心;秦汉时期,高密度圈以杭州、绍兴并重;隋唐六朝及以后,高密度圈以杭州为核心。整体上看,从先秦时期的零星分布发展到明清时期的广泛分布,集聚地域不断扩大。(3)非物质文化遗产作为一种地域性文化,自然地理环境决定了非物质文化遗产空间分布的基本特征,历史时期的社会发展水平、人口迁移导致的文化扩散决定了非物质文化遗产的演进过程,而近代以来的政府管理则是其传承的诱因之一。

浙江省非物质文化遗产资源总量丰富、特色鲜明,具有重要的历史、文化、经济价值。但在各种外界因素的影响下显得十分脆弱,一旦消亡或流失,很难恢复重建。现今,已有不少非物质文化遗产因缺少传承人而走向衰落,因此做好非物质文化遗产整理和保护工作显得更为迫切。根据当地情况对非物质文化遗产进行系统性、综合性旅游开发,实现可持续发展,在遗产保护和旅游开发中形成良性互动,推动两者共同发展,或许是非物质文化遗产保护的可行之路。

参考文献:

[1]刘社军,吴必虎.非物质文化遗产的基因差异及旅游发展转型[J].地域研究与开发,2015,(1):76-80.

[2]曹帅强,邓运员.非物质文化遗产景观基因的挖掘及其意象特征——以湖南省为例[J].经济地理,2014,(11):185-192.

[3]刘壮,牟延林.非物质文化遗产概念的比较与解读[J].西南大学学报,2008,(5):183-187.

[4]宋俊华.非物质文化遗产概念的诠释与重构[J].学术研究,2006,(9):117-121.

[5]王莉霞,陈荣捷,许中媛.非物质文化遗产知识产权保护研究进展[J].人文地理,2009,(5):7-12.

[6]张博,程圩.文化旅游视野下的非物质文化遗产保护[J].人文地理,2008,(1):74-79.

[7]程乾,凌素培.中国非物质文化遗产的空间分布特征及影响因素分析[J].地理科学,2013,(10):1166-1172.

[8]吴清,李细归,张明.中国不同类型非物质文化遗产的空间分布与成因[J].经济地理,2015,(6):175-183.

[9]柴国珍,孙文学.山西非物质文化遗产的时空分布与重心移动分析[J].文化遗产,2010,(2):6-11.

[10]徐纪安,李文静,吴朋飞.河南省非物质文化遗产时空分布特征及其影响因素[J].河南科学,2015,(4):632-638.

[11]张宏乔.非物质文化遗产的空间分布及旅游响应分析——以河南省为例[J].旅游开发与市场,2014,(7):886-889.

[12]戴其文,刘俊杰,吴玉鸣,等.基于区域视角探讨广西非物质文化遗产的保护[J].资源科学,2013,(5):1104-1112.

[13]李蕊蕊,赵伟,陈静.福建省非物质文化遗产结构及地理空间分布特征[J].地域研究与开发,2014,(6):97-102.

[14]袁少雄,陈波.广东省非物质文化遗产结构及地理空间分布[J].热带地理,2012,(1):94-97.

[15]金银琴.非物质文化遗产数字化保护建设现状与思考——以浙江省为例[J].科技情报开发与经济,2015,(7):139-141.

[16]杜亚雄,赵建莉.浙江睦剧的兴衰对国家非物质文化遗产保护传承的启示[J].艺术百家,2010,(5):30-34.

[17]伍鹏.非物质文化遗产保护与旅游业发展互动研究[J].温州大学学报,2008,(5):43-47.

[18]陈志勤.非物质文化遗产的创造与民族国家认同——以“大禹祭典”为例[J].文化遗产,2010,(2):26-36.

[19]申怀飞,郑敬刚,唐风沛.河南省A级旅游景区空间分布特征分析[J].经济地理,2013,(2):179-183.

[20]陈国灿,奚建华.浙江古代城镇史研究[M].合肥:安徽大学出版社,2000.

[21]陈桥驿.历史时期绍兴地区聚落的形成与发展[J].地理学报,1980,(1):14-23.

[22]谭其骧.长水集[M].北京:人民出版社,2011.

[23]林正秋.南宋杭州文化发展的历史特点[J].杭州师院学报(社会科学版),1987,(3):1-8.

[责任编辑:钟秋波]

Evolution of Temporal and Spatial Distribution of Zhejiang’s Intangible Cultural Heritage and Its Influencing Factors

DING Ye, YE Chi-yue, MA Ren-feng

(Department of Urban Science, Ningbo University, Ningbo, Zhejiang 315211, China)

Abstract:The national intangible cultural heritage in Zhejiang province is mainly formed in the Song, Yuan, Ming and Qing dynasties and its connotation is constantly enriched. Zhejiang national intangible cultural heritage shows a clear trend of aggregation, which is concentrated in Hangzhou, Jinhua, Wenzhou and other regions. The factors that affect the spatial and temporal distribution of intangible cultural heritage in Zhejiang province are mainly the natural geographical environment as well as historical and cultural development of Zhejiang province; with modern government management as one of the causes of its inheritance.

Key words:Zhejiang province; intangible cultural heritage; evolution of temporal and spatial distribution; influencing factors

收稿日期:2016-03-02

基金项目:“十二五”国家科技支撑计划项目“东南沿海地区生态型村镇社区与小康住宅建设技术集成与示范”(2013BAJ10B06-01)。

作者简介:丁叶(1991-),女,安徽安庆人,宁波大学建筑工程与环境学院硕士研究生,主要研究方向为区域研究与城乡发展; 叶持跃(1960-),男,浙江湖州人,宁波大学建筑工程与环境学院副教授,主要研究方向为历史地理与区域规划; 马仁锋(1979-),男,湖北枣阳人,人文地理学博士,宁波大学建筑工程与环境学院副教授,主要研究方向为经济地理。

中图分类号:F592.755

文献标志码:A

文章编号:1000-5315(2016)04-0061-06