针刺联合依帕司他治疗糖尿病周围神经病变45例临床观察

2016-07-18伍先华

伍先华

【摘 要】 目的:观察针刺联合依帕司他治疗糖尿病周围神经病变的临床疗效。方法:选取糖尿病周围神经病变90例患者作为研究对象,按治疗方法不同分为对照组和观察组。对照组45例采取依帕司他治疗,观察组45例在对照组的基础上联合针刺治疗。比较治疗效果。结果:对照组总有效率低于观察组,差异具有统计学意义(P<0.05);对照组与观察组不良反应发生率比较差异无统计学意义(P>0.05)。治疗后,观察组MNCV和SNCV改善情况优于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。结论:针刺联合依帕司他治疗糖尿病周围神经病变效果明显,不良反应少,具有临床推广价值。

【关键词】 糖尿病周围神经病变;针刺;依帕司他

【中图分类号】R587.2 【文献标志码】 A【文章编号】1007-8517(2016)11-0091-02

糖尿病周围神经病变(DPN)是糖尿病的并发症之一,是指在没有其他原因下,糖尿病患者表现出与周围神经功能障碍相关的症状(或体征)[1]。DPN的主要病因是高血糖,发病机制目前尚不完全清楚,相关研究显示可能与代谢紊乱、神经营养因子缺乏、局部血液循环障碍以及多元醇旁路激活等多种因素有关[2]。DPN主要临床表现为肢体出现麻木、刺痛等感觉障碍,是糖尿病致残的主要因素。本次研究选取90例DPN患者,观察应用针刺联合依帕司他治疗DPN的临床疗效,现总结如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2015年4月至2016年3月期间我院收治的90例DPN患者进行研究,将其按照不同的治疗方法分为对照组和观察组各45例。其中,对照组男性患者18例,女性患者27例;年龄40~68岁,平均年龄为(60.3±2.4)岁;病程1~13年,平均病程为(4.8±7.2)年。观察组男性患者21例,女性患者24例;年龄48~65岁,平均年龄为(58.5±6.5)岁;病程2~12年,平均病程为(5.1±2.7)年。所有患者均确诊为DPN,排除脑血管病、中毒性周围神经病变等疾病。两组患者在性别、年龄、病程等一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法 两组患者均予以控制血糖、营养周围神经等基础治疗,在此基础上对照组患者采取依帕司他(扬子江药业集团南京海陵药业有限公司,国药准字:H20040012)治疗,饭前口服1片/次,3次/d,疗程为15d;观察组患者在对照组的基础上联合针刺治疗,针刺选取的穴位包括合谷、太冲、曲池、太溪、足三里、五输穴、脾俞、肺俞、下俞、手三里、内关、阳池、解溪、阳陵泉等穴位,皮肤瘙痒者加血海;手指麻木、疼痛加八风;小腿疼痛加委阳等。具体方法:选取无菌针灸针常规消毒后,刺入穴位,均匀提插、捻转无菌针,以患者能够忍受为宜,在患者明显疼痛穴位采用泻法,在触诊有突起部位使用平补平泻法,留针约20min左右。一周三次,疗程为2周。

1.3 观察指标 以两组患者的治疗效果、不良反应发生率以及治疗前后的腓总神经和正中神经的运动神经传导速度(MNCV)和感觉神经传导速度(SNCV)变化作为本次研究的观察指标,其中神经传导速度由丹麦生产的DISA1500型肌电图进行检测,分析应用针刺联合依帕司他治疗DPN的临床疗效。

1.4 评价标准 参照有关文献拟定[3]。显效:患者的临床症状基本恢复正常,肢体的疼痛和麻木状况消失;有效:患者的临床症状有明显改善,肢体的疼痛、麻木有明显好转;无效:患者的临床症状没有变化,肢体的疼痛、麻木状况没有变化。总有效率=(显效数+有效数)/总例数×100%。

1.5 统计学处理 将本试验数据均录入至SPSS17.0软件进行统计分析,计数资料以百分率(%)表示,组间比较采用χ2检验;计量资料用平均数加减标准差(x±s)表示,组间比较采用t检验;P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

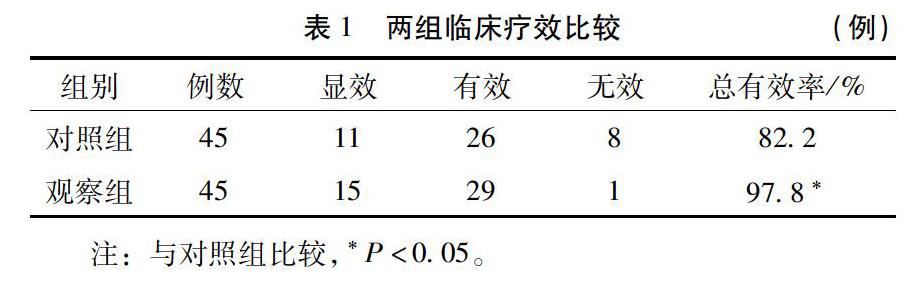

2.1 两组临床疗效比较 对照组患者的总有效率为82.2%,观察组患者的总有效率为97.8%,对照组患者的总有效率低于观察组,差异有统计学意义(P<0.05)。具体见表1。

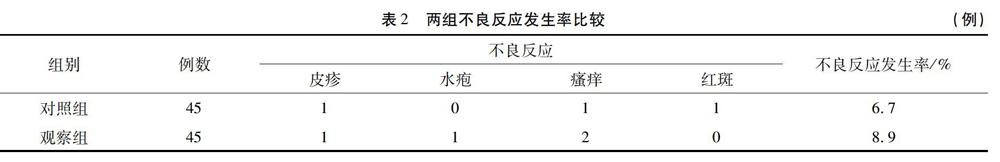

2.2 两组不良反应发生率比较 对照组患者有3例出现皮疹、红斑等不良反应,不良反应的发生率为6.7%,观察组中有4例患者出现水疱、瘙痒、皮疹等不良反应,不良反应的发生率为8.9%。两组患者不良反应发生率比较,差异无统计学意义(P>0.05)。具体见表2。

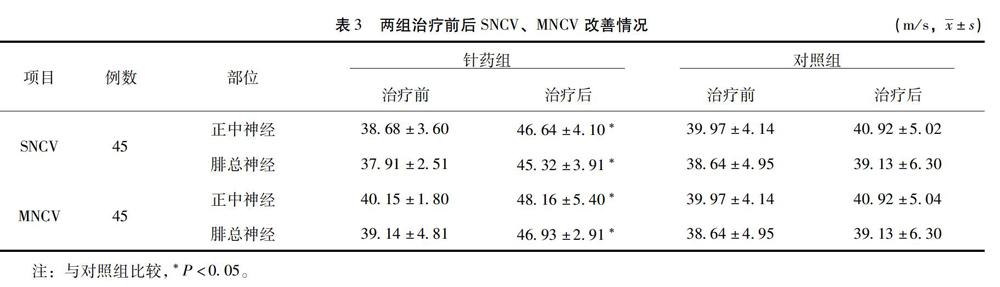

2.3 两组治疗前后的腓总神经的MNCV和SNCV变化 治疗前,两组患者的腓总神经和正中神经的MNCV和SNCV比较,差异无统计学意义(P>0.05)。治疗后,针药组患者的腓总神经的MNCV和SNCV改善情况明显优于对照组(P<0.05)。具体见表3。

3 讨论

DPN是糖尿病患者发生率最高的一种并发症,对患者身心健康和生命安全造成严重影响,目前已经成为临床方面重点研究的课题之一[5]。目前临床方面尚未明确其发病机制,推测是在糖代谢紊乱的基础上,局部血液循环障碍、非酶促糖基化产物积聚、脂肪代谢紊乱、缺乏神經营养因子、多元醇旁路激活等多种因素共同作用的结果。其中多元醇旁路激活是DPN最主要发病原因,已经得到临床普遍认可。主要是因为大量的葡萄糖在醛糖还原酶的作用之下,被逐渐催化成果糖和山梨醇,神经组织在严重缺损果糖激酶的情况下,无法对山梨醇及果糖进行代谢,使得周围神经堆积了大量的山梨醇和果糖,从而导致周围神经开始出现水肿或坏死等情况,最终发展成DPN。

中医学认为,糖尿病周围神经病变是瘀血阻络、气血亏损造成的四肢麻痛症状,治疗时应坚持化瘀通络、补益气血的原则。针刺对糖尿病周围神经病变具有良好的临床治疗效果。对胃脘下俞进行针刺,可促进胰岛素提前分泌,使机体耐糖功能得到显著改善,这可能是迷走神经受到刺激之后处于兴奋状态,进而促使胰岛素系统产生的。对足三里、脾俞等穴位进行针刺,可发挥补气养血、健脾益胃的临床治疗效果。肘膝关节以下分布的是五输穴,对其进行针刺,可有效改善循环情况。另外,对合谷、内关、阳池、曲池等上肢穴位,对太冲穴、解溪、足三里、阳陵泉等下肢穴位进行针刺,可有效改善患者神经供血和供氧情况,恢复受损神经功能[6]。

依帕司他属于羧酸衍生物中的一种,其不仅可以对多元醇通路产生抑制,还能限制酶醛糖还原酶的作用,在高血糖的情况下,作为非竞争醛糖还原酶抑制剂。依帕司他还能在一定程度上控制红细胞内山梨醇的累计情况,从而改善糖尿病周围神经病变造成的麻木、灼热疼痛等临床症状,改善患者生活质量[7]。

本次研究结果显示,采用针刺联合依帕司他治疗DPN的总有效率高于单纯应用依帕司他治疗,MNCV和SNCV改善情况优于依帕司他治疗,且两组患者不良反应发生率差异无统计学意义。由此可见,针刺治疗DPN不良反应低,且操作方便,价格低廉,同时联合依帕司他治疗,可显著改善患者病情,促进恢复,改善生活质量。

综上所述,针刺联合依帕司他治疗糖尿病周围神经病变的疗效确切,可显著改善患者神经功能,值得临床推广应用。

参考文献

[1]阮希成,蔡奕琪,林坚,等.甲钴胺、依帕司他、马来酸桂哌齐特治疗糖尿病周围神经病变的疗效观察[J].当代医学,2013,22(10):113-114.

[2]魏桂蓉.前列地尔联合依帕司他对糖尿病周围神经病变的疗效[J].中国老年学杂志,2012,14(09):1804-1805.

[3]欧玉玲.甲钴胺联合前列地尔与依帕司他治疗糖尿病周围神经病变的疗效观察[J].广西医学,2013,24(12):1681-1683.

[4]刘梅,朱捷,王勇.通塞脉片联合依帕司他治疗糖尿病周围神经病变的疗效[J].安徽医学,2014,17(04):457-459.

[5]王朝辉,逄紫千,张娇娇,等.针刺不同穴组对糖尿病周围神经病变大鼠尾神经电生理的影响[J].中国老年学杂志,2013,33(24):6213-6215.

[6]张继玉,李墨,侯文豪,等.针刺结合中药足浴对糖尿病周围神经病变的疗效及神经传导速度的影响[J].针灸临床杂志,2011,27(3):19-20.

[7]逄紫千,王朝辉,朱丹,等.早期针刺干预对糖尿病周围神经病变大鼠坐骨神经电生理的影响[J].吉林中医药,2010,30(9):808-810.

(收稿日期:2016.04.06)