眼前的春秋(中)

2016-07-15黄德海

黄德海

六鹢退飞过宋都

“夫兵者,不祥之器也。”吉之先见的老子丢下这句话,便西出函谷,留给孟子来不停感叹:“春秋无义战。”“义战”长什么样呢?是“礼乐征伐自天子出”吗?是一种合法而超越性的暴力吗?是人们对战争“若大旱之望云霓”,像唐诺写的那样吗—“理应在战争中最受苦的底层人们,很奇妙居然可以是欢欣的、渴求的、引颈等待并生出希望。这里有一幅极著名的如斯美丽画面流传着,不少人还相信这是历史上确确实实发生过的(比方周文王时),从而没理由不相信它仍会再度发生,那就是,战争在东边打,住西边的人们是羡慕的甚至哀怨起来,反之亦然,‘为什么不先动手打我们呢?”

如此完美到动人的美好,当然是追溯性的图景,或是永不可能实现的梦,人们最终只能陷在战争的泥沼里,慨叹人灭绝了人性,只剩下动物性。不过,这真的可能是一个重大的误解,有污名化动物的嫌疑:“大自然的生命竞争基本图像绝不是一纸杀戮史,这在今天同样已经是常识了,真正让我们叹为观止的,是在摄食、维持生命所需的大前提下,生物如何各自精巧地处理、避免、欺瞒、替代和限制(自我限制)冲突。”即如位于食物链最高阶的狮子,就不会动辄发动“杀敌一万自损三千”的攻击,它们“甚至放弃猎杀太强壮的‘食物,在大自然生存受伤不起,它没有面子问题,也不会因此丧失威信引发政治风暴”。劳伦兹说得很明确:“动物的攻击性愈强,其对攻击的本能抑制力也就相对愈强,尤其同类之间几乎都止于示威、吓退、驱赶,以气味以声音以一堆仪式行为(比方横向夸大膨胀自己体形的所谓‘宽边作用)……这是生存演化的必要,否则很容易相残灭种。”

从这里看过去,我们再来体味帕默斯顿所说,“没有永恒的朋友,也没有永恒的敌人,只有永恒的利益”,是否看出这是清朗的理性,而非唯利是图的乡愿之见?人的理性被利益左右,多少有点让人难堪,可这是事实,你没法跟事实较劲,就像风吹瓦片下来砸了头,你没法怨恨瓦或者风一样。设想一下,如果国与国,或者大型团体之间,真的可以把自己约束在利益的范围内,战争甚至冲突,是不是会大规模减少?

答案是不会,因为人不可能真的把自己局限在切实的利益上。凡勃伦在《有闲阶级论》中讲到“炫耀性消费”(conspicuous consumption):“要获得尊荣并保持尊荣,仅仅保有财富或权力还是不够的。有了财富或权力还必须能提出证明,因为尊荣只是通过这样的证明得来的。财富有了证明以后,不但可以深深打动别人,使人感觉到这位财富所有人的重要地位,使人一直保持这个活跃的印象而不磨灭,而且可以使这位所有人建立起并保持一种自鸣得意的心情。”对财富和尊荣多余的证明,就是对利益多余的显示和夸耀,这正是人与动物不同的地方。动物并不证明自己的动物性,它们只取维持它们生存的那些,而人会贴上胸毛、用过多的杀戮和暴力来强调自己的动物性。战争,差不多是人们忘记了与自己切身的利益,“发展出人类才有的生命意义、目的和其使用方法,是这样,自然的冲突才会逐步上升成有意识有目的的战争”。很多时候,人就是如此炫耀性地使用着意义、目的这些属人的东西,渐渐把这本该是荣耀的一切变成了耻辱:“人会练习,还会发明使用工具,包括各式各样杀人工具,以至于,人的冲突猎杀,遂从最难以致命演变成难能幸免。”

谁会最支持灾难性的战争呢?当然是“少数能够从战争攫取利益的人”对吧?“当政者、军方、军火商石油商等大企业以及某些脑筋心理不正常的人……战争也是一种事业,投资报酬率巨大,或者说,成本极低,成本是别人的身家性命”。故事到这里远没结束,如果只是这样,倒让人安心多了。楚康王即位五年,没有发动任何战争,却感受到了极大的压力:“不谷(楚王自称)即位于今五年,师徒不出,人其以为不谷为自逸,而忘先君之业矣。”也就是说,五年不曾发动战争的楚康王,很担心人们“认为他是个偷懒、享乐、不积极履行国君职责的人,还是一个背弃历代先祖的不肖子孙;也就是说,更主动要攻击要作战的居然是老百姓,而不是当政掌权者,这和我们今天对战争的基本理解正好背反。”

卡尔维诺的《做起来》,很短,翻成中文不足四百五十字。说的是有一个镇子,除了尖脚猫游戏,什么事情都被禁止了,人们便整天聚在一起玩这游戏。有一天,官员觉得没理由再禁止人们干其他事,于是宣布开禁。可人们仍然不停地玩着尖脚猫游戏。因为无人理会政令,官员们便下令禁止尖脚猫游戏。然而,人们却开始反抗,杀死了部分官员,“分秒必争地又回去玩尖脚猫游戏了”。或许,卡尔维诺是用寓言的方式,讲出了一个普遍的社会事实—人们会被不良的惯性裹挟,走向某些自己未曾预料到的深渊,比如战争,“直接开打成为理所当然的第一选择,甚至唯一选择,人丧失了可贵的多样可能,同时智商陡降”。

这寓言让我们意识到,无论怎样完善的制度设定,都并不意味着“我们可以懒人一样不思不想地使用它,万灵药一样什么都使用它”,“太多重要的判断是不能靠多数决的”。现在通行的、无疑该被赞美的制度,有其明确的堪用界线,界线的一边是多数,“另一边是为专业,是事物的正确因果和道理。最困难的正是这一界线的辨识、坚持和节制,太多重要的判断是不能靠多数决的,民粹便是侵犯、涂销这一界线,进入到无知和恶俗”。当然,不用循例嘲弄一遍春秋及其之前的决策方式,不管是事实还是理想状态,那时对决策复杂程度的考虑,远远超过我们现在的想象—谓予不信,请参看《尚书·洪范》“七稽疑”。

古斯塔夫·勒庞在《乌合之众》里写道:“他们可以先后被最矛盾的情感所激发,但是他们又总是受当前刺激因素的影响。他们就像被风暴卷起的树叶,向着每个方向飞舞,然后又落在地上。”这真是让人沮丧不已的事实—无论先知先觉的人洞察了怎样的真相,这真相却无法告知更广泛的人们,如列奥·施特劳斯所说:“少数智者的体力太弱,无法强制多数不智者,而且他们也无法彻底说服多数不智者。智慧必须经过同意(consent)的限制,必须被同意稀释,即被不智者的同意稀释。”于是,提前感知到危险情势的某个人,或某几个人,会处于极其困窘的“半间不架”局面,“有一段难熬的又像加速进行拉不回、却又像停滞窒人的特殊夹缝时光,一段不断刺激人想事情还想把事情讲清楚的时光,进入到某种自我处境检视、自我反省辨析的时刻”。

然后呢,他们带着反省的成果,“个别地带着意志地通过教训、记忆、觉醒、学习、思索、判断、谈论、书写、劝导,以及更多我不知道或者人类也还不会的方式,可能还得包含祷告”,才可能让人们体察一点点危境,不会为了尖脚猫游戏就贸然发动战争。也许只有这样,才可望“减少一些战争杀戮,让人类的战争杀戮次数和强度是人还可以承受的”。

是的,又要说到练习。对战争这样极度无理性却重大到必须极其认真对待的事务,“没有一种单一性的巧妙方法,更没有那种一次解决、所谓‘一治不复乱的省力方法,只能是人日复一日地辛苦工作,随时随地,见招拆招”,不断地练习—像孔子那样“累累若丧家之狗”,却不放过任何一个促使社会变好的可能;像子产那样几乎做对了所有事,仍然得面对每一个可能招来诅咒的具体。属人的一切,都逃不过这日复一日的辛劳。在时日里劳作,是人的本分,人的困窘,却也是属人的荣耀。

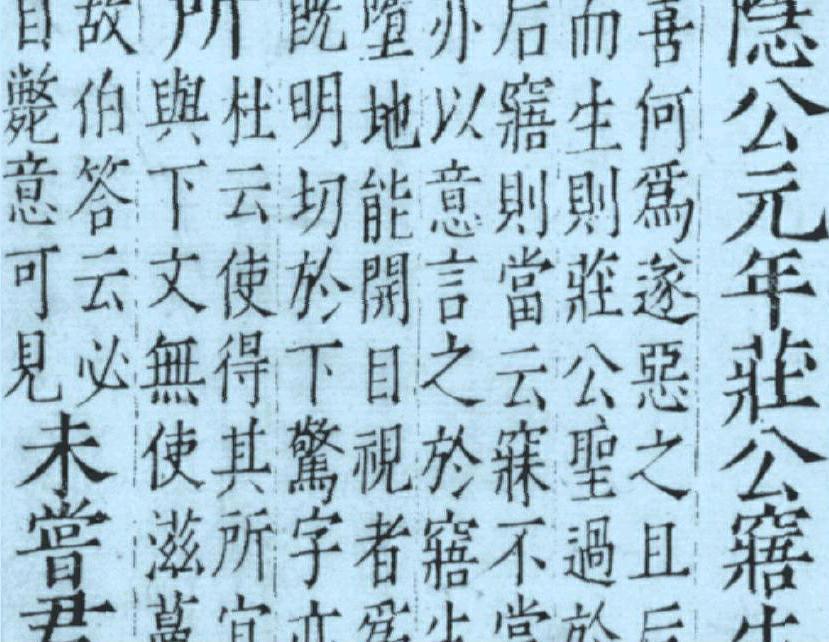

《春秋》僖公十六年春:“陨石于宋五,是月,六鹢退飞过宋都。”五颗陨石落到宋国,宋国都城上空,则有六只鹢鸟倒着飞行。公羊传此,称赞记述准确,“曷为先言陨而后言石?陨石记闻,闻其磌然,视之则石,察之则五……曷为先言六而后言鹢?六鹢退飞,记见也,视之则六,察之则鹢,徐而察之则退飞”。《左传》因宋襄公视此为吉凶之兆,引出周内史叔兴一段精妙无比的议论。这些暂且不管,让我们来设想,如果这鸟是现代战争中的飞机,而陨石是飞机投下的炸弹,那将如何?是风的力量也好,是人的劳作报偿也好,只要有办法让战争倒回去,是不是很炫很酷很幸运很有想象力?冯内古特在《五号屠场》里,就让战争倒了回去,“书中的主人公毕勒,把一部二次大战的轰炸影片倒着播放”,于是,我们看到了铁鸟退飞的景象。这景象,唐诺喜欢到在《读者时代》里引过一次,在这本书里,又引了一次—

一批满载着伤患与尸体的美国飞机,正从英国某一机场倒退着起飞。在法国上空,几架德国战斗机倒退着飞过去迎战,从对方飞机上吸去了一排子弹和炮弹碎片。接着这批战斗机又对地面上残破的美国轰炸机采取同一方式,然后倒退着爬高,加入上面的机群。

这批飞机倒退地飞临一个正在燃烧中的德国城市。轰炸机打开了炸弹舱门,发出一种能够吸收炮火的神秘磁力,把吸来的炮火聚集在一种圆筒形的钢制收容器中,然后再把这些收容器收进了机舱,整齐地排在架子上。德国战斗机也装有一种神秘的设施,那就是一套长长的钢管,用来吸取敌机上的子弹。不过,美国轰炸机上仍然有几个受伤的人,而飞机本身却破损得不堪修理。

当美国轰炸机回到基地后,他们从架子上取下钢制的收容器,然后再运回美国。国内的工厂正在日夜加工,拆卸收容器,把其中具有危险性的成分取出,再变为矿物。

令人感动的是,做这种工作的大多是妇女。继而,这些矿物被运送到遥远地区的专家手中,专家们的任务是把这些矿物埋藏在地下,以免伤人。

接着,美国飞行员都缴回了他们的制服,变成了中学学生,而希特勒变成了一个婴儿。每个人都变成婴儿,而整个人类都在作生物学的研究,共同合作,希望生产两个叫亚当与夏娃的完人。电影里并没有这些,只是毕勒这么想。

善念进入崎岖起伏世界的真实模样

《左传》襄公二十五年秋:“赵文子为政,令薄诸侯之币而重其礼。穆叔见之,谓穆叔曰:‘自今以往,兵其少弭矣!齐崔庆新得政,将求善于诸侯。武也知楚令尹。若敬行其礼,道之以文辞,以靖诸侯,兵可以弭。”

赵文子,也就是后来以“赵氏孤儿”为人所知的赵武,向穆叔(叔孙豹)这用心高贵的人讲述他对国际形势的判断,并谨慎地表达自己减少战争的理想。赵武没有明言的前提是,晋楚争霸已逾百年,虽然仍是举足轻重的大国,但势力均已稍衰。作为晋国执政,赵武主动降低了各国的贡赋,并向他们示好地回报以重礼,战争已有缓解的迹象。更有利的是,庞大的齐国“崔庆刚上台得广结善缘是天上掉下来的”,而敌对的楚国屈建(子木)刚接掌令尹大位,赵武觉得他或许听得懂话,可以拉入自己的阵容。这个阵容的终极目标是“兵可以弭”—“如果我们一步一步做对所有事(敬行其礼,道之以文辞……),那战争有机会可以真的止息下来”。也就是说,“这是个有条件也有限度的小心翼翼的现实目标,是做事情的人而不是梦想家的目标”。

这是那些反思过战争,知道世界的运行状况,却仍对这世界保持善意的人的做事方式。差不多要两年之后举行的一次会盟,此时已经酝酿于赵武的头脑里,细致,周密,带着清醒的理想色彩:“这不是任何一个国家的现行政策,而是人奋力想出来的一个目标,人的一次努力、寥寥那几个人带着务实判断也带着特殊意志的努力,跨国串联,试图在不该放它这样下去的现实世界拉开一个缝隙,寻求另一种可能。”

这场襄公二十七年夏举行的后世称为“弭兵之会”的重要盟会,《春秋》只记下了三十个字:“叔孙豹会晋赵武、楚屈建、蔡公孙归生、卫石恶、陈孔奂、郑良霄、许人、曹人于宋。”要不是《左传》,我们真的不知道这盟会究竟是怎样进行的。桓谭《新论》谓:“左氏《传》于经,犹衣之表里,相待而成。《经》而无《传》,使圣人闭门思之,十年不能知也。”幸赖《左传》,我们详细知道了这段故事的原委,其“书写成果超过任何一场其他盟会;而且,不惑于道德之名,没有那些说得很顺的冠冕堂皇的话,认真、洞察、冷静,每个人物皆接近真实的样子,说着他应该会说出的话语”。

这场盟会因为不是惯例,是一种借助形式,却谁也没有预案的未来可能,因此得比以往的盟会更多些谨慎和努力。因为前景不明,参会的人,都满怀着未知、不信和恐惧。对这场盟会的态度、期许,盟会的地点选择,是不是需要在盟会上穿“防弹衣”(衷甲),自己国家能争取到多少利益,各国代表都有细致的考虑。此外或者更重要的,他们还得应付喜欢遥控指挥的、不了解具体情境的诸侯王,随时出现的偶发事件,突如其来的未知部分,有些人不知餍足的贪求心。好在,“这不是一群笨而好心的人,而是老于世故且非常专业的人,我们看到的于是不仅仅是‘有人想停止战争这个善念,而是这个善念进入到崎岖起伏世界的真实模样”。

《左传》写这场盟会太精彩了,精彩到我不舍得在这里复述一遍,留着让人自己去读最好。善念进入崎岖起伏世界的真实模样,就挑冰山一角,也就是盟会的高潮一段来看吧。“盟会是否会破局的最后考验,那就是正式签字(歃血)的顺序谁先。晋方援引惯例,过往盟会皆由盟主的晋先行;楚方则说晋楚既然对等,那这回不恰恰好就应该换人做看看了不是吗?”辛辛苦苦的谈判商讨,支撑到现在,仍然是说翻脸就翻脸,真是让人沮丧。很幸运,像费城会议出现破局危机时的那种幸运,这次盟会从起意到掌控,始终是温如冬日的赵武,在这样关键的时刻,他当然即时作出了自己的决定,“这个最后难题因为晋国的迅速退让没有引爆,大会也就此平安落幕”。

赵武不是满怀着杀父深仇如林平之一样吗?他怎么不急着报仇,反而成了这场欲求和平的“弭兵之会”的实际掌控者?熟悉历史的人早知道了,“赵氏孤儿”的故事是司马迁先讲出来的,不知是出于他自己的疏忽,还是别有所指,也或者是后人补窜,反正有些失实,有些夸张。实际情况是,赵武的母亲庄姬公主,因丈夫去世后与夫叔赵婴私通,“赵同赵括一干赵家人等联手把赵婴逐出家门……庄姬公主为报复赵婴的流放,回娘家晋君那里告状,赵同赵括以意图作乱的罪名被杀”。诛心一点,赵武不只不是受害者,还可能是受益者,“赵括赵同之死,只等于为太年轻的继承人赵武(彼时才十岁出头)清除障碍,这也许才是他母亲庄姬公主进宫搞这一场的真正用意”。

即便按诛心之说,赵武的童年和少年时期也算不上幸福,情欲和血腥的味道太重,机诈和翻覆的事情太多了,堆积到几乎可以毁掉一个人的一生—或者让人阴郁寡欢,或者让人心机重重,或者我们会看到凶残暴戾,“准备做坏事或至少不愿做好事的自私之人会这样,因为我童年受过苦被施暴,所以现在我有某种道德豁免权,社会还欠我、人生还欠我、你们所有人都还欠我不是吗?”柏拉图笔下的苏格拉底说过了,没有人故意为恶,他们只是沦陷在固定的误区,怎么也挣扎不出来。

幸赖《左传》,我们有幸看到不被周围的恶事吞噬的典范:“赵武看来人格很健康,没什么童年创伤,没扭曲处没阴湿幽暗面也不把此事一生挂在嘴上。”他最终长成的样子是这样的—“有处女座倾向,平日有计算习惯,有高度务实感细节感”,他愿意在不舒服的现实里发现一个可能的目标,然后悄悄地、一步一步地往下推进,“如同人把质料很接近、看起来很像的一片自己的叶子偷偷藏入现实的树林子里,希冀不被其他人、被现实运行机制、被老天爷挑拣出来丢弃掉。这有一个好处,那就是人可想可做的事情有机会变多而且增加”,为这个千疮百孔的世界尽自己可尽的力量。

就像这次酝酿已久的“弭兵之会”,赵武的善念除了要穿过春秋一团糟的现实,还要穿过为这次会盟勤于奔走,却只是“为自己创作一座舞台,而不是一个较好的世界”的向戌;穿过处于“一种长不大的幼态持续,一种永恒的年轻,也带着年轻特有的唯我、狂暴、嗜血和抒情”,永远是“无辜的天真”楚灵王样的人;穿过那些从太多梦的理想主义者陡然转为“不信人间有梦还从此见不得别人有梦的诋毁者扑杀者”,崎岖起伏小心翼翼地来到一处地方。在那里,“人因此也不至于一直沮丧下去,沮丧到甚至决定别傻了去当完全背反的另一种人,对现实世界的一次成功欺瞒(成功携带进一部本来不容易出版的书、一条原来不会通过的重要法令云云),可以很实在地保住自己心志不掉向虚无好几年”。对世界的善念,最先获益的是自身。仍然是苏格拉底说的,这世界上只有一种真正的幸福,那就是行善本身,此外没有别的幸福。

那么,善念挤进世界之后,春秋是什么样子呢?“大致上,晋楚从此算是不再正式交兵,终春秋之世,也就是至少保用了七十年时间;但战争有因此停止或减少吗?好像并没有,列国依然捉对厮杀,只除了跨国联军式的大会战稀少了,晋楚两国也依然用兵不绝,只是这两强之间仿佛从此竖立了一面隐形的墙,晋楚各自在‘自己的势力范围内兼并整理。”并没有好多少,只是“国际间的气氛的确好多了,尤其晋国势力所及的北方”,辛劳的赵武能偶尔从容地参加大型的国际性宴会而已。或许,这次会盟更重要的成果,是在“弭兵之会”以前,“没人,各种大小尺寸国家的各个政治人物,认为战争这东西可能而且理应废止”。而在此之后,“因为弭兵的提出,大国如晋齐开始感受到一点压力了,意识到这个最底层声音的存在,所以弭兵是被说出来就有收获有价值的”。依然是这样,事情本身,就已经是价值。

关于这次会盟的故事,理应到这里顺理成章地结束。可是,细心的人可能早就发现了,在《春秋》的记载和《左传》的叙述之间,有个不小的矛盾,即歃血时晋楚的位置先后。事实上,是楚先签字,而《春秋》呢,要肯定赵武的作为,“所以正式的历史记录里,还是把晋赵武置放于楚屈建前面”。是这样的,“《春秋》记史,不像后代必须谨守记实天条,而是侵入性地直接‘更正某一部分事实,试图带进来一些价值,揭示一种应然的图像,或白话来说,不是此事这么发生,而是此事应该要这样发生才对”;而《左传》呢,则是“掉头回来,奋力说出来《春秋》修改之前,这件事、这些事其实是这样这样发生的”。

《左传》这么做,当然不是为了反对《春秋》,而是,“《春秋》的修改事实本来是非常非常激越的书写行为,甚至还可能带着愤怒、不平、讥刺云云,并藏放着孔子特殊的心志”。当那段人人熟知的历史进入无可抵御的遗忘黑洞,“《春秋》的修改不再能被察觉出来,孔子所寄予其中的心志以及对世界的谏言也就跟着全数殒没,我们只以为事情本来就是这样发生的,赵武本来就先屈建签字”。到头来,不再是《春秋》成而“乱臣贼子惧”,而是《春秋》成了“一次纯粹的粉饰作业,纯粹的‘隐,人做错事做恶事我们连最后说他两句、留存人世间仅仅那一点公平都不再可能了……英勇的书写成为谄媚的书写”。明白此点,《左传》的书写企图就再明白不过了,“好恢复世人的记忆,比对出《春秋》的应然性书写,重新擦亮老师那一条一条慎重但精简的文字”。

人生寔难,把一点善念传递下来,都难免曲曲折折,甚至狼狈不堪。不过,经过两千五百年的时光,那些善念还是崎岖起伏地传递到我们这里了对吧?即使狼狈吧,也狼狈得有了风姿—“笑问兰花何处生,兰花生处路难行。争向襟发抽花朵,泥手赠来别有情。”