影响大学生考研选择的客观因素研究

——基于上海市521个样本的实证分析

2016-07-13丁彤

丁 彤

(华东理工大学 社会与公共管理学院,上海 201424)

影响大学生考研选择的客观因素研究

——基于上海市521个样本的实证分析

丁彤

(华东理工大学社会与公共管理学院,上海201424)

摘要:随着高等教育走向后大众化,“考研热”持续升温,理性分析和探讨影响大学生考研选择的客观因素是十分必要的。利用上海市奉贤大学城的调查数据,尝试运用逻辑斯特回归工具,对影响大学生考研选择的客观因素进行统计分析。结果表明,性别、父母从事的职业、父母对考研的支持力度、家庭收入水平和家乡所在地、学校性质和学校类别对大学生考研选择产生显著影响。

关键词:大学生;考研;客观因素

一、引言

快速发展的社会经济对高素质人才的需求不断增加,高等教育逐渐走向后大众化。与此同时,劳动力市场中的就业竞争压力也日趋激烈。在人才需求和就业压力的双重作用下,越来越多的大学生选择考研。据《2015年全国研究室招生数据调查报告》,连续20年,我国硕士研究生招生考试报名人数逐年递增约10-15万人,考研大军已然形成,“考研热”已经成为一种社会现象。但在2014年,这场持续了20多年的“考研热”开始降温,2015年全国硕士研究生招生考试报名人数为164.9万人,较2014年减少6.5万人[1]。考研为何如此之热?为何近几年来又有降温的趋势?大多数大学生的考研动机究竟是什么?哪些因素会影响大学生的考研决策?这些问题无疑值得我们的反思。

不同的影响因素对大学生的考研决策发挥着不同的作用。这些影响因素直接制约着大学生的升学决策,间接影响着研究生的教育质量,因此正确分析大学生考研的影响因素,具有十分重要的现实意义。以此为依据,国家可以制定正确的就业政策和考研政策,优化科研环境,促进我国学术研究的进一步发展;高校可以营造良好的学习氛围,引导学生做好教育和职业发展规划,引导大学生摆正自己的学习考研心态,正确认识和理解考研问题。

基于对大学生考研问题的关注和调查,笔者发现,除名校情结、成就动机以及逃避就业压力等主观因素会影响大学生考研选择之外,很多客观因素也在潜移默化地影响着大学生考研决策,例如性别差异、地理位置、经济水平、学校差异和专业背景等等。这些主客观因素共同决定了大学生的考研动机。

二、文献综述

一直以来,国内学者对大学生考研因素的研究充满兴趣,特别是近年来“考研热”的盛行,更掀起学术界的“研究热”。翁少娟指出:在“考研热”盛行早期阶段,学者多从宏观的角度,从社会发展趋势、社会对人才的需求、国家政策的倾斜等视角,从外部因素分析“考研热”这一现象产生的原因[2]。董霞分析了考研热的外部影响因素,指出知识经济时代塑造了崇尚知识的社会氛围,促进了考研热的升温[3]。

进入21世纪,学者倾向于从微观的角度出发,分析“考研热”的主观原因。张宝英以经济学为理论基础,运用经济学的分析框架,分析了大学生选择考研与否的经济行为[4];杜京通过对应届毕业生考研的个人经济成本、就业成本、时间成本、心理成本四个方面的分析,分析大学毕业生考研的机会成本[5];王俊、刘若泳通过对武汉7所211高校研究生进行抽样调查,分析其报考动机,结果表明,“对理想工作的追求”是最主要的影响因素[6];欧金丽、邱桂淑、潘浩津等人以广东省高校为例,分析影响大学生考研的因素,研究调查表明良好的学习成绩,实现自我价值是影响大学生考研的因素,证明和提高自己的素质能力以及对知识的追求成为其选择考研的主要目的[7];刘天军以陕西省6所高校的抽样调查所获得的资料为基础研究大学生考研动机,逃避暂时的就业压力是大学生选择考研的主要动机,本科生选择考研的动机多种多样,具体包括就业压力、学术研究、户口问题、群体效应、名校情结、父母期望、专业不满等7个方面[8]。

近年来也有少数学者开始关注影响大学生考研的客观因素,例如朱宁波、赫丽娜、李亚文考虑到生源背景、读研费用、院校实力及其所处的地理位置对考研动机的影响[9]。王小清、林荣华也曾提出考研信息获得、家庭关系、学校条件、辅导班、求职等客观因素都不同程度地影响了大学生的考研心态[10]。

综上所述,学术界关于大学生考研选择问题的研究已有了一定的基础,但存在以下不足:首先大多数研究倾向于把大学生的考研动机归结于“文凭崇拜”,学习成绩优异,躲避就业压力,追求学术和科研,群体效应等主观因素,分析问题的角度比较片面,关于客观因素的研究较少。其次,少数涉及客观影响因素的文献,分析不彻底,不深入,只是对研究结果进行总结概括,并没有探讨这些因素为何影响以及如何影响大学生的考研决策,解释力不够。最后,现有文献对于客观因素的研究范围较狭窄,仅把客观因素限定为性别、学校性质、生源地区,很少涉及家庭经济水平、父母学历和职业、学校类别、民族、宗教等客观因素的研究。

鉴于此,本文拟采用以问卷为主的调查研究的资料收集方法和逻辑斯特回归分析的资料分析方法,以上海市奉贤大学城三所大学为例,试图分析影响大学生考研选择的客观因素,并尝试性地提出关于引导大学生考研选择的政策建议。本文“客观因素”主要指的是:不依赖个人意志发生变化、客观存在的个体内部微观特征和外部背景特征,与主观动机和意志相对,主要包括性别、年龄、民族、专业、家乡所在地、家庭情况和学校情况等。

三、研究方法

(一)数据来源

本文的数据收集主要以问卷调查方法为主,根据配额抽样和随机抽样的原则,2014年9月到2015年8月,分别对上海市奉贤区大学城进行抽样调查,调查地点是三所高校,分别是一本理工科院校、一本文商类院校、二本理工类院校,主要是在高校中的图书馆、考研自习室、研讨室、教学楼随机发放问卷。调查者被告知本次调查是自愿并且匿名参与的。采用个别发送法,问卷当场填答当场回收。一本理工科院校发放问卷180份,回收问卷178份;一本文科类高校发放问卷180份,回收问卷176份;二本理工科院校发放问卷180份,回收问卷177份。本次调查共发放问卷540份,回收问卷531份,回收率为98.33%,有效问卷为521份,有效回收率为96.48%。调查对象主要是大三大四学生和研究生,男女比例近似1比1,专业主要涉及文商科、理工科两大类。

(二)问卷设计

本次调查首先进行个案访谈,通过访谈结果和文献研究设定假设,设计问卷初稿,小范围地进行探索性研究。再根据问卷回收结果对问卷进行修改完善,形成终稿。问卷由三大部分组成,第一部分为基本情况调查,包括性别、年龄、民族、宗教、专业、家乡所在地等;第二部分为家庭情况调查,包括父母职业、父母学历、家庭年收入、父母对考研的支持程度等;第三部分为学校情况调查,包括学校性质和类型、学校举办的与考研相关的活动等。

(三)变量测量

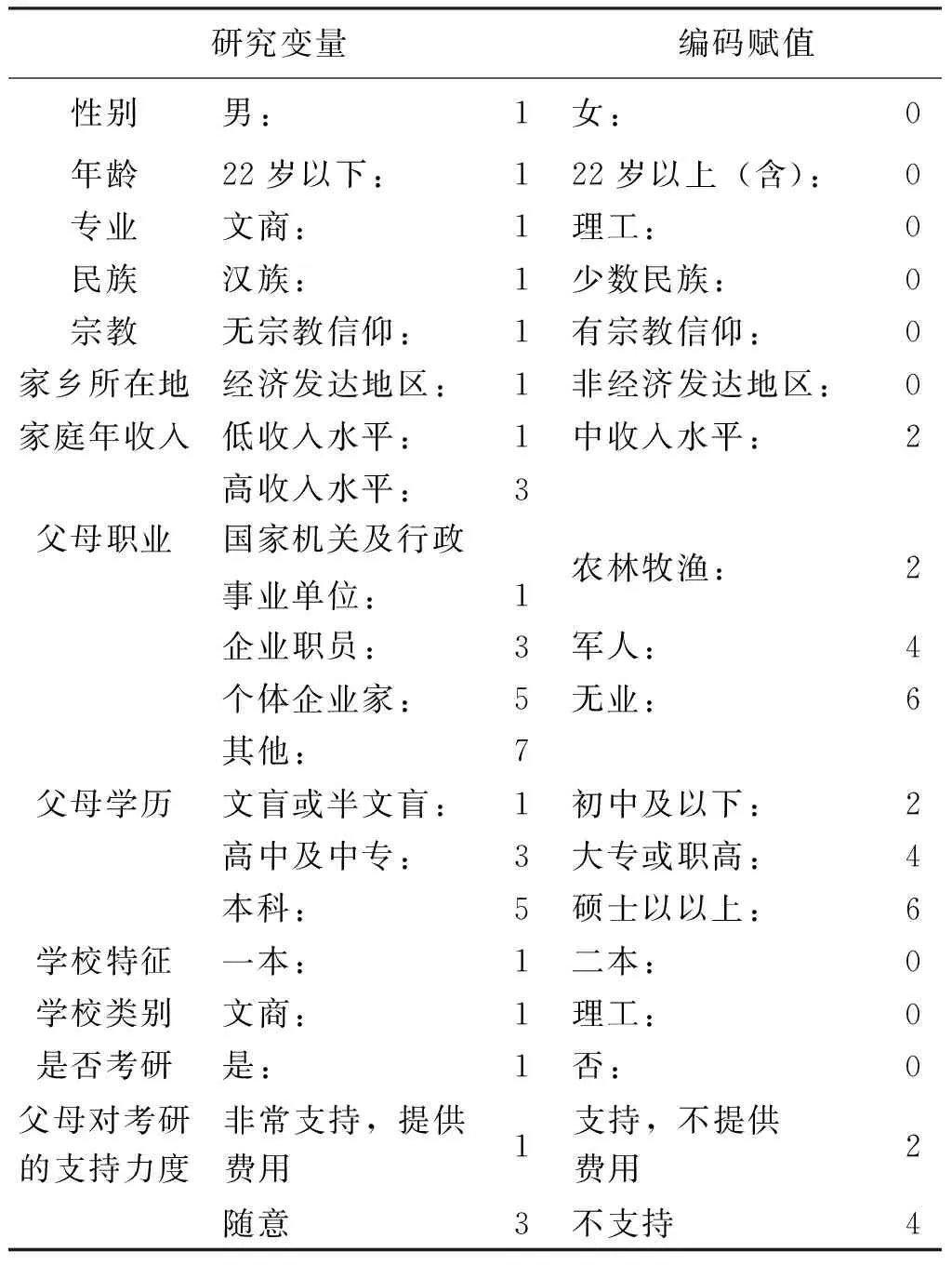

本次调查数据因变量为“是否考研”,影响大学生考研选择的客观因素的指标分为以下三个层面12个变量:1、个人基本特征,包括性别、年龄、民族、宗教、专业、家乡所在地(根据2015年人均国民生产总值、人均财政收入、农民人均纯收入三项经济指标把全国划分为经济发达地区——华东华南华北地区和港澳台地区,和非经济发达地区——华中西北西南东北地区①);2、家庭情况,包括父母职业、父母学历、家庭年收入(主要分为低收入水平:年收入3万以下;中等收入水平:年收入3万到8万;高收入水平:年收入8万以上)、父母对考研的支持程度(非常支持提供费用帮助、支持但是费用自理、随意、不支持);3、学校情况,包括性质(一本或二本院校)、类别(文科或理科院校)。

由于本项研究的因变量为二分类变量(是、否),并且自变量数目较多,且包含多种数据类型(分类型数据、顺序型数据和数值型数据),所以适合逻辑斯特回归工具(Logistics)。

表1 logistic分析的主要变量赋值

四、结果分析

(一)样本介绍

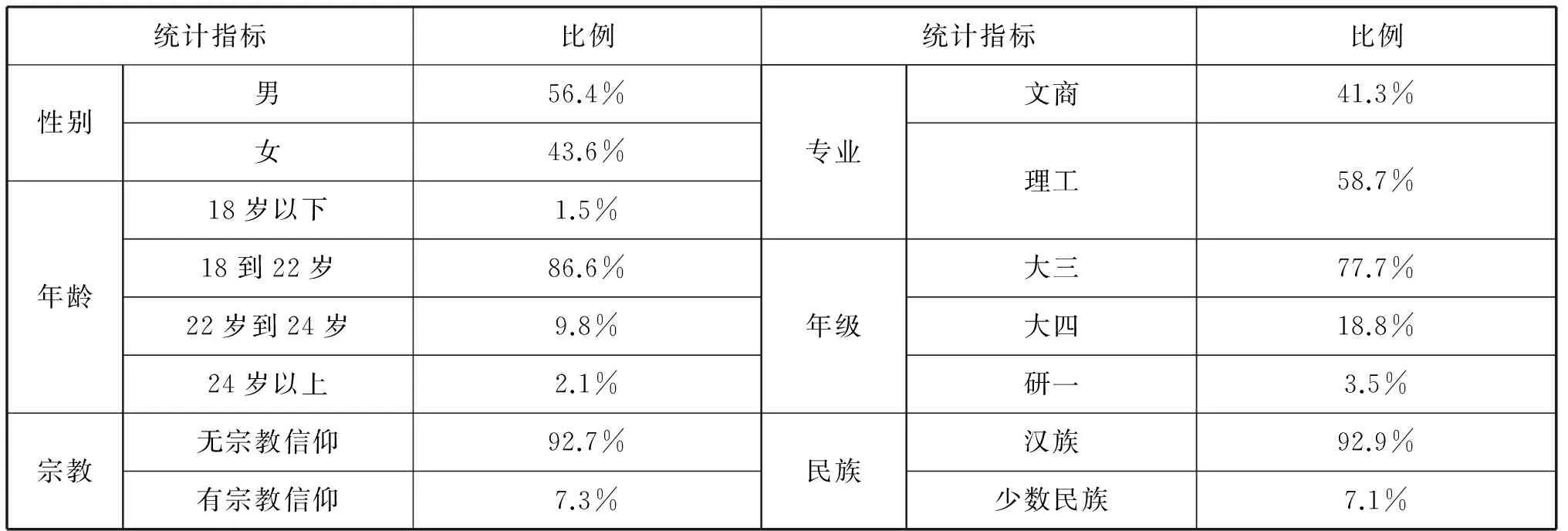

本次调查样本总数为521,样本特征说明如表2所示。

其中,决定考研或者已经是研究生的人数为260人,占总数的49.9%,不准备考研的人数为261,占总数的50.1%。

(二) 影响因素分析

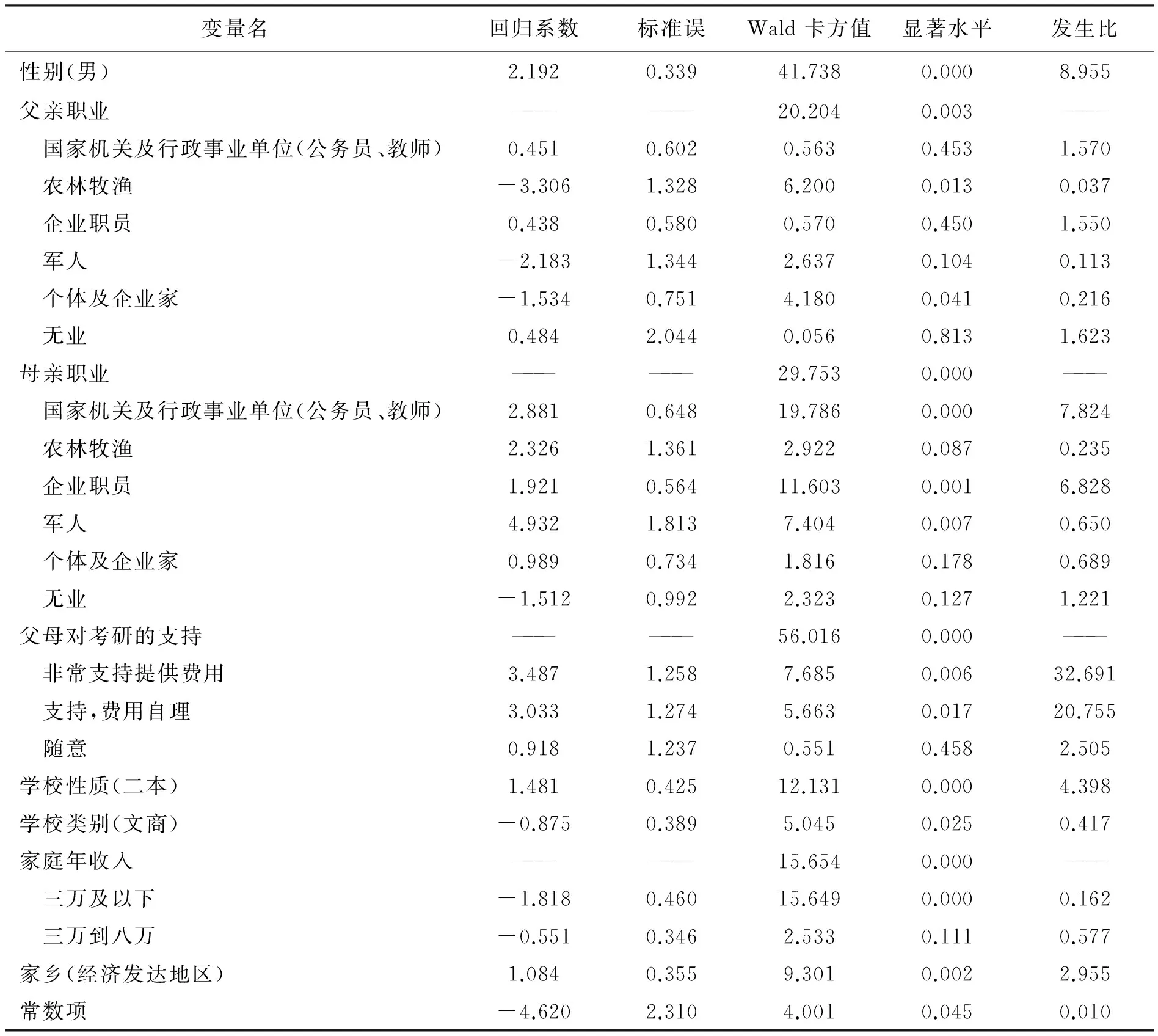

本文在运用逻辑斯特回归(Logistics)进行分析时,采用了自动筛选显著变量的 “进入”(Enter)方法,以纳入标准α=0.05,剔除标准α=0.10,建立了最优回归方程。在三个层面中12个变量中,统计结果显示出有7个自变量有对因变量“考研选择”有显著影响,分别是性别、父母从事的职业行业、父母对考研的支持力度、家庭收入水平和家乡所在地、学校性质和学校类别,这7个变量最终进入回归模型。而年龄、宗教信仰、民族、专业、父母学历对考研决策的影响不显著。数据处理结果如表3所示。自变量中的分类变量全部经过虚拟变量处理,每个分类变量都以最后一类为参照类。例如“父母对考研的支持”以“不支持”为参照组,家庭年收入以“高收入水平(年收入八万以上)”为参照组。

表2 调查对象基本情况表

表3 大学生考研的客观影响因素的Logistic模型估计结果(N=521)

由表3可以看出,性别、父母从事的职业行业、父母对考研的支持力度、家庭收入水平和家乡所在地、学校性质和学校类别这七个反映客观条件的因素,其显著水平都小于5%,显著地影响大学生考研决策,具体情况如下:

1.个人基本特征

(1)性别因素对考研选择影响显著。相对于女性而言,男性选择考研的概率更大,后者发生比是前者的8.955倍。这与前人的研究结果不太相同,之前的一些研究表明由于“性别歧视”,女生往往就业压力更大,为逃避就业压力其会倾向于选择考研。而近几年由于社会观念的进步和反性别歧视的法律规范的完善,使劳动力市场中的“性别歧视”逐渐淡化。例如2008年颁布的《中华人民共和国就业促进法》第二十七条规定“用人单位招用人员,不得以性别为由拒绝录用妇女或者提高对妇女的录用标准。用人单位录用女职工,不得在劳动合同中规定限制女职工结婚、生育的内容。”同时《宪法》、《劳动法》与《妇女权益保障法》等法律中也对反就业性别歧视作出了原则性规定。

受传统观念的影响,家庭对男生考研继续深造的期望一般大于女生。重男轻女的传统思想认为女孩要嫁出去,没有必要花太多的钱去供她读研而使家庭承受过重的负担。不论是教育偏向还是大众传媒倾向,都造成了女性低期待心理和低成就动机。在调查中,一些女大学生也提到过“我不是男生,没有必要学那么多,不必有那么大的成就”。这种低期待造成了女性对自我生活和社会生活的低关注、低参与、低竞争和低成就,从而影响她们的考研选择[11]。

(2)大学生的家乡也对考研选择产生影响,经济发达地区的大学生选择考研的概率比非经济发达地区的大学生高,前者考研的发生比是后者的2.955倍。学生生源地的经济发展水平越高,学生选择考研的可能性要越大。笔者在调查中也发现来自华东和华北地区的大学生,特别是长三角地区,更加青睐考研。这可能与不同地区的考研教育投资的成本收益差异有关。就收益而言,邢春冰等人研究发现东部地区和发达城市的教育回报率明显高于中西部地区[12]。就成本而言,不同地区的考研成本分担比例也不同,个人负担的教育成本越高,政府对教育的财政支出越少,会相应地减少个人家庭的考研选择,教育机会就会受到一定的制约。经济发达地区政府对教育的投资比较大,家庭教育福利相对较优越,考研的成本较低。综合成本收益的比较分析,经济发达地区的家庭更易选择考研。并且也有学者研究表明父母的教育期望也存在地区差异,以乌鲁木齐和长春市为样本,发现经济较差的社会背景会抑制了父母对孩子的教育期望[13]。

2.家庭特征

(1)父母从事的职业和行业同样会影响大学生的考研选择。父母的职业是国家机关及事业单位工作人员或公司职工,例如公务员、教师等,其子女选择考研的可能性最大。与父亲职业是其他(包括自由职业者)的大学生相比,父亲职业是国家机关工作人员的大学生选择考研的发生比是前者1.57倍,父亲是公司职工的大学生选择考研的发生比是1.55倍。这可能是因为父母对子女的教育期望由于父母职业的不同而存在差异。杨春华的调查研究发现,从“对孩子学历的期望”和父母的职业关系来看,从事服务行业工作人员、普通工人这些职业的父母期待孩子研究生以上学历的人数最多,其次是教师、司法、警察、专业技术人员等[14]。这些父母往往代表着社会的中阶层家庭。与低阶层家庭相比,中阶层家庭的孩子享有更优质的教育资源,并且大多数家庭是独生子女,把“光宗耀祖”的重任寄托在家里唯一的孩子身上。与高阶层家庭相比,中阶层家庭的父母更迫切地希望实现“望子成龙,望女成凤”的愿望。

还有一个耐人寻味的发现是母亲职业比父亲职业对孩子考研选择的影响更大。这可能是因为在大部分家庭中母亲负责孩子的教育问题,在孩子考研决策中比父亲发挥更大的作用,更有话语权。母亲职业是公务员、教师或公司职员的子女选择考研的发生比分别是自由职业母亲的子女的7.824倍和6.828倍。

(2)父母的支持程度也制约着大学生考研选择。父母“支持考研并提供费用支持”的大学生选择考研的发生比是“父母反对考研”的32.691倍,“父母支持考研但费用自理”的大学生选择考研的发生比是“父母反对考研”的20.755倍,因此父母越是支持学生考研,学生选择考研的可能性就越大,这从侧面也说明,大部分的中国子女对教育选择是没有自主性的。中国应试教育制度和竞争激烈的“一考定终身”制度使大部分学生处在来自家庭、学校、社会的巨大压力之下,特别是专制型的家庭中,父母多对孩子的学习等行为进行过分管制,他们会主观地为孩子选学校,为孩子找辅导班,会一意孤行地要求孩子把所有时间都排满、都利用起来[15]。中国学生的教育选择缺乏自主性,很大程度上受到家庭父母的影响。

(3)家庭年收入越高,大学生更有可能选择考研。与高收入水平(年收入8万以上)的家庭相比,来自中收入水平(年收入3万到8万)家庭的大学生选择考研的发生比是前者的0.577倍,而低收入水平(年收入3万以下)家庭的大学生选择考研的发生比是高收入家庭的0.162倍。这主要因为继续读研深造需要付出巨大的经济成本,既包括直接成本,即各类学杂费和书本费,还包括选择读研的机会成本,即因为读研而放弃的工资收入。2013年,国家财政部、发展改革委、教育部联合发布《关于完善研究生教育投入机制的意见》,提出2014年秋季学期起,向所有纳入全国研究生招生计划的新入学研究生收取学费。研究生学费已成为一般家庭不容忽视的费用开支。例如有关数据显示,天津市建筑学硕士、出版硕士等每生每学年大约1.8万元;公共管理硕士、金融硕士等每生每学年大约2.8万元,工商管理硕士每生每学年大约4.4万元。出国读研费用更是有国内读研的十倍之多。

读研所付出的机会成本也是不容忽视的,既包括读研放弃的工作收入,即经济成本;读研所消耗的时间,即时间成本;也包括因放弃工作所产生的经验成本,读研产生的心理成本。综合成本和收益分析,经济条件好的家庭选择考研的可能性更高。

3.学校特征

(1)学校性质也会对大学生考研选择产生影响,本科是二本院校的大学生读研的可能性更大,二本院校学生考研的发生比是一本学校学生的4.398倍,这与当今社会的“学历歧视”有很大关系。由于劳动力市场供求双方存在信息不对称现象,并且获取信息的成本很大,因此用人单位往往存在统计歧视现象,偏爱来自重点一本大学的求职者,甚至采取“唯211、985工程院校”的原则。二本院校的学生迫于劳动力市场中的“学历歧视”,不得不考取重点大学的研究生,证明自己的实力。

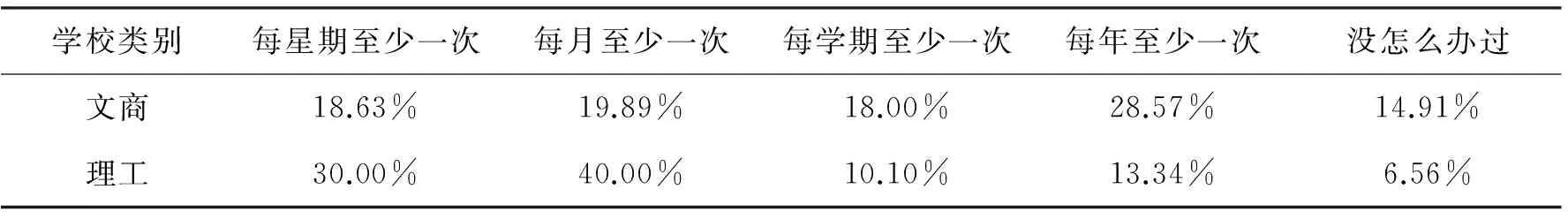

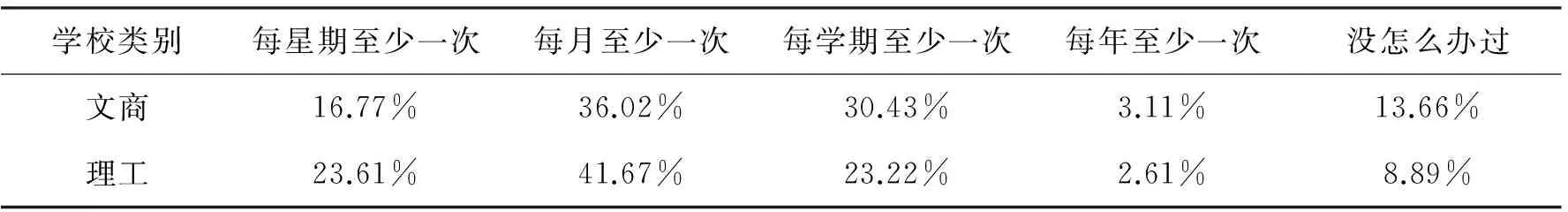

(2)理工类院校的学生选择考研的可能性大于文商类院校,后者考研的发生比是前者的0.417倍。理工类院校考研比重高,文商类院校考研比重低,这主要因为理工科院校科研氛围相对浓厚,学校也比较重视甚至鼓励考研。相比于文商类院校,理工科院校考研指导、学术比赛等活动更多。表4、表5、表6是理工类和文商类院校的调查对象关于学校所举办的与考研相关的活动的回答。结果显示理工类院校举办学术讲座和学术比赛的频率明显高于文商类院校,每学期考研指导的次数也较多。所以理工类院校的考研氛围比较浓厚,学校提供考研的支持也比较多。在调查中笔者也与个别调查对象进行了简要的深度访谈,发现最初没有考研意向的学生,受学校环境和周围同学的感染,渐生考研意向,这也说明校风和学校活动对大学生考研具有一定的影响。

表4 学校类别与学术讲座频率的百分比

表5 学校类别与学术比赛频率的百分比

表6 学校类别与每学期内举办考研指导次数的百分比

五、结论与实践意义

本文主要采用问卷调查的资料收集方法和逻辑斯特回归工具的资料分析方法,基于对上海市奉贤大学城三所大学521个样本的统计分析,探讨大学生考研选择的影响因素。研究发现,性别、父母从事的职业、父母对考研的支持力度、家庭收入水平和家乡所在地、学校性质和学校类别对大学生考研选择产生显著影响。男性、父母职业是国家机关及事业单位工作人员或公司职工、父母对考研的支持程度高、家庭年收入水平高、来自经济发达地区(华东华北华南和港澳台地区)、本科为理工类二本院校的大学生更易选择考研。

以往研究大多关注影响大学生考研选择的主观因素,从微观的层面分析个人主观动机对考研决策的影响,例如“文凭崇拜”,躲避就业压力,群体效应等。研究角度比较片面,研究范围比较狭窄,把主观性因素与客观性因素混为一谈,不利于我们对影响大学生考研动机的因素有全面而准确地把握。并且现存文献对考研影响因素的解释力不够,只是简答笼统地罗列出研究结论,并没有进行详细的分析。本文则聚焦于影响考研选择的客观因素,运用逻辑斯特回归分析方法并结合已有的研究发现,深入分析性别、父母从事的职业、父母对考研的支持力度、家庭收入水平和家乡所在地、学校性质和学校类别等客观因素是如何影响大学生的考研决策。正确认识影响大学生考研选择的客观因素,是引导其做出正确的考研决策、真正实现考研目标的必要条件。

本项研究的实践意义在于,从大学生的引导角度来说,树立正确的考研观念和端正考研态度最为关键。我国硕士研究生教育的目的是培养学生“具有从事本专业必备的理论知识和科学研究工作的能力”。大学生读研应该是为了追求更高水平的科学研究,不能因为自己是女生而觉得读研“没有必要”。读研应该选择自己感兴趣的学科,不能一味地迎合市场的需要和社会的期待。同时注意增强大学生在读研决策上的自主性,应该在考研问题上有自己的主见,结合父母的意见,独立地做出符合自己意愿的考研决策。既不能完全听从父母,也不能完全不顾父母的建议。

此外,从研究生的培养角度来看,高校应该积极开展与考研相关的指导活动,提供完备的硬件措施和物质基础。高校应该加强就业和考研指导,例如经验交流会、考研咨询会等等,合理地引导大学生树立正确的考研动机。学生进入到大二以后,学校就可以对其进行考研和就业相关信息的收集和转达,让学生在广泛了解的基础上,尽早做好职业生涯规划,引导学生做出正确的考研和就业选择。

最后,从社会和政府的角度来说,用完善的法律和制度杜绝就业市场中的“性别歧视”和“学历歧视”现象,为考研营造一个良好的社会环境。正是因为就业机会相对有限,非重点高校的大学生更宁愿考研,赢得就业的“敲门砖”,长此以往考研已经失去了最初的性质,社会就业的压力使得考研成为一项“义务”,“学历性考研”屡见不鲜。

政府也应加大对家庭困难研究生学费的相应补贴,资助那些因为经济困难而对考研“望而却步”的大学生。提供多种形式的考研贷款和奖学金,根据地方经济水平规定高校研究生学费的最高限额,避免发生经济落后地区“穷二代”“穷三代”的恶性循环。同时政府也应该统筹各地区的教育发展,逐步实现各地区的教育公平,加大对落后地区教育事业的财政投入。

总之,结合影响大学生考研决策的客观因素,真实地了解大学生考研的动机和心态,政府、学校、个人三方共同努力,为考研营造良好的社会环境,推动我国科研事业的向前发展。

注释:

① 本次调查根据国家官方区域划分标准,把调查对象家乡分为华东地区(山东、江苏、安徽、浙江、福建、上海),华南地区(广东、广西、海南),华中地区(湖北、湖南、河南、江西),华北地区(北京、天津、河北、山西),西北地区(宁夏、内蒙古、新疆、青海、山西、甘肃),西南地区(四川、重庆、云南、贵州,西藏),东北地区(辽宁、吉林、黑龙江),港澳台地区。

参考文献:

[1]中国教育在线.2015研究生招生调查报告[EB/OL].[2015-12-20].http://www.eol.cn/html/ky/report2015/e.shtml.

[2]翁少娟.大学生考研动机探析[D].北京:中国青年政治学院,2011:1-43.

[3]董霞.考研热的冷思考[J].北京青年政治学院学报,1999(2):38-40.

[4]张宝英.大学毕业生考研的经济行为分析[J].福建教育学院学报,2009(3):34-37.

[5]杜京.应届大学毕业生考研机会成本分析[J].价值工程,2011(10):298-299.

[6]王俊,刘若泳.研究生报考动机的调查与分析[J].煤炭高等教育,2011(4):89-93.

[7]欧金丽,邱桂淑,潘浩津.影响大学生考研的因素分析——以广东省高校为例[J].山东省农业管理干部学院学报,2013(5):185-188.

[8]刘天军.大学生考研动机及影响因素研究[J].高等财经教育研究,2013(1):71-75.

[9]朱宁波,赫丽娜,李亚文.关于大学生考研动机问题的调查研究[J]. 辽宁师范大学学报:社会科学版,2010(6):44-47.

[10]王小清,林荣华.影响大学生考研心态的因素探析[J].沈阳教育学院学报,2009(8):19-21.

[11]吴文菊.教育和传媒偏向对女性低成就动机的影响[J].教育科学,2002(6):58-59.

[12]邢春冰,贾淑艳,李实.教育回报率的地区差异及其对劳动力流动的影响[J].经济研究,2013(11):114-126.

[13]杨春华.教育期望中的社会阶层差异:父母的社会地位和子女教育期望的关系[J].清华大学教育研究,2006(4):71-76.

[14]杨春华.教育期望中的社会阶层差异:父母的社会地位和子女教育期望的关系[J].清华大学教育研究,2006(4):71-76.

[15]权民.略论家庭环境对学生学习自主性发展的影响[J].西安石油学院学报:社会科学版,2003(3):73-77.

(责任编辑:胡志刚)

An Analysis of Objective-Influencing Factors of College Students Preparing for Postgraduate Entrance Examination:Based on an Empirical Analysis of 521 Samples from Shanghai City

DING Tong

(CollegeofSocietyandPublicManagement,EastChinaUniversityofScience

andTechnology,Shanghai201424,China)

Abstract:As undergraduate education is gradually becoming popular,“Craze for Graduate Education”phenomenon has continued to warm up. It is very necessary to analyze and discuss the objective factors that would affect the choice of postgraduate entrance examination of university students. Based on the data from the survey in the University Town in Fengxian District of Shanghai,this paper attempts to use the SPSS. Logistics regression tool to analyze the objective influencing factors of college students preparing for Postgraduate Entrance Examination. The results showed that gender,parents’occupation, parents’support,the level of family income and hometown location,school characteristics and school types have significant influences on the choice of postgraduate entrance examination.

Key words:undergraduate student;postgraduate entrance examination;objective factors

收稿日期:2016-02-24 基金项目:国家级“大学生创新创业训练计划”研究项目(201510251079)

作者简介:丁彤(1995-),女,河南郑州人。华东理工大学社会与公共管理学院本科生,主要从事社会政策研究。

中图分类号:G640

文献标志码:A

文章编号:1672-8874 (2016) 02-0030-08