共生视域下的高校图书馆与社团协同发展研究

2016-06-27杜宗明

杜宗明

(徐州医学院, 221004)

共生视域下的高校图书馆与社团协同发展研究

杜宗明

(徐州医学院, 221004)

摘要:共生的本质是协同合作,共生体内的共生单元通过互依互惠实现双方的优化和进步。文章运用共生理论从共生单元、共生模式、共生环境、共生界面等方面,探索高校图书馆与社团的协同发展,提出应创造和谐的共生环境, 形成对称性、一体化的共生模式,组建专门机构保障共生界面的畅通。

关键词:高校图书馆;学生社团;共生理论;高校文化建设

1共生理论

“共生”的概念起源于生物学,由德国学者德贝里(Anton de Bary) 在1879 年提出。本义是指不同种属的生物利用双方特性协同生活、相依相成的一类种间关系。自20世纪50年代开始,西方的社会学家提出将“共生方法”引入社会生产体系设计,认为现代社会的科技进步促使人际交往变得日益密切,人和人、人和社会之间结合成了相互依赖的共同体。在国内,管理学家袁纯清博士于1998年运用共生理论研究经济领域的问题,指出“共生”不仅是自然界的生物现象,也是一种具有可塑性的社会状态,并将生物学的共生学说正式创设为社会科学的共生理论,为人们认识社会现象提供了一种新的思维模式[1]。

共生理论认为,自然界和人类社会普遍存在着一种相互依存、和谐统一的共生发展关系,这种关系的本质是协同合作。共生体内的各个共生单元在合作中互依互惠,从而实现共生各方的优化和进步。同样是在高等教育机构中扮演着重要角色的图书馆和社团组织,存在着共进互补的内在关系,具有协同合作、共谋发展的客观需求。而共生理论对于共生系统目的性、整体性、开放性、自组织性等基本特征的揭示,既为图书馆和学生社团建立共生关系的可行性提供了立论基础和论证依据,也为解决二者在创新服务及活动项目的具体实践中所遭遇的困境,提供了思维层面上的参考范式[2]。

2图书馆和社团共生发展的选择

从共生理论来看,担负着知识创造、传播与利用功能的图书馆,与其服务对象关系的实质就是互利互惠与信息资源的共享。只有处理好包括学生在内的各相关群体的共生关系,在所处的高校共生环境中和谐发展,才能保障图书馆职能的有效发挥。一方面,大学生是高校图书馆数量最为庞大的服务对象,图书馆若要充分实现传播和利用信息资源的职能,势必应将面向学生群体的服务作为一个主要的突破口。由于学生人数众多,知识结构和个体素养参差不齐,图书馆有限的人力和馆藏资源在同步满足全体学生读者的需求上存在着困难。而学生社团有着扎实深厚的群众基础和无可比拟的感召力,图书馆可利用形形色色的学生社团为载体,借助社团组织更深入地了解读者需求倾向和服务反馈,依托灵活多变的社团活动为共生平台传递情报、共享资源,将图书馆的资源和服务更友好地推送到学生群体中[3][4]。通过与社团组织的共生结合,有助于图书馆凸显其教育性和服务性的特征。另一方面,学生社团作为依据学生个体的共同意愿和满足个人趣味组建起来的互助互益性组织,承载了实现社团内成员及社团所辐射族群的各种发展和社交诉求的职责,在提升大学生综合素质,引导学生适应社会,促进成才就业等方面扮演着重要角色。尤其在高等教育改革发展对大学生成长成才提出更高要求的新形势下,学生社团若想顺利发挥应有的作用,促进社团内个体和组织自身的可持续发展,需要通过开展跨组织、跨部门的活动交流来增强吸引力和凝聚力[5]。在这个意义上,作为高校教学三大支柱之一且具备丰富资源的图书馆自然而然地成为社团合作的一个重要选择。图书馆独有的物理空间、实体以及虚拟资源的优势,都有利于满足社团需要,扩大成员利益,增进社团的开放性和创新力。

根据共生理论,共生单元的性质会因共生结合对象及共生模式类型的不同而异。图书馆和社团结合成的共生系统只有遵循最高效、最稳定的共生模式, 才会产生更有益于双方协调发展的共生能量。在行为方式上,各种共生模式中尤以互惠的对称共生关系最有利于共生双方的协调发展;在组织模式上,由点共生、间歇共生逐渐过渡为连续共生和一体化共生的程度是共生发展的必由之路。因此,图书馆和社团的共生关系应符合对称、可持续和一体化的特征。

3共生视角下的图书馆和社团合作发展机制

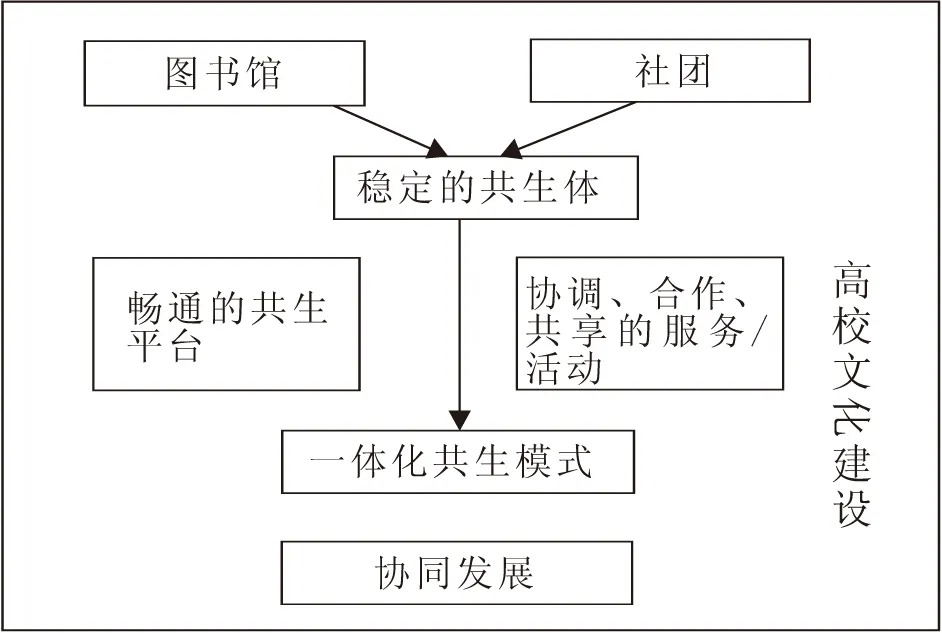

一个完整的共生系统,主要涵盖了共生单元、共生模式、共生环境和共生界面四个要素。由图书馆和社团结成的共生体中,图书馆和社团为该共生关系下相互促进、相互依存的共生单元,高校的文化建设氛围是赖以存在的共生环境,图书馆的服务项目和社团开展的活动都是二者共生关系形成和发展的媒介平台。在共生系统的各要素中,共生单元是构成共生体的物质基础,共生模式是共生关系存在和发展的核心,共生环境是共生关系存在发展的外在条件,共生界面则是上述三要素相互作用所借助的通道和载体。因此,从共生理论的视角着眼于图书馆和社团的协同发展,要营设良性的共生环境为二者提供双向激励, 引导其选择具有互利性、不断进化的共生模式,并搭建通畅的共生平台保障共生双方的共存共进。

图1 图书馆和社团共生机制示意图

3.1强化文化建设的精神导向,营造良好的共生氛围

高校的校园文化是以大学生的文化活动为主要内容,以校园精神为主要特征的群体文化。作为一种具有强大环境教育力量的文化形态,健康的校园文化对于全体师生品格精神的养成以及各组织机构的和谐发展都有着重要影响[6]。高格调的文化氛围能够有力地驱动图书馆开展阅读活动等服务,有效提升图书馆服务品牌的凝聚力和影响力。对社团而言,校园文化更是引领思想、激发活力的生命源泉。因此,图书馆和社团的共生发展,需要构建友好和谐的校园文化氛围来奠定一个正向激励的共生环境,具体体现在物化形态和文化氛围的方方面面。首先,在倡导促进人全面发展的高等教育改革背景下,合作共生直接体现了学生参与高校管理的思想,因而在学校整体建设的统筹设计与图书馆和社团的发展规划中,把学生为主体的社团与相关机构共生的理念以制度的形式呈现出为,将大大有利于推进合作共生的实践;其次,应主动划拨出特定的物理空间作为合作场所,如徐州医学院图书馆专门预留出设备完善的培训教室和多样化的信息共享空间,为图书馆和社团联合开展的各类会议和活动提供了便利;最后,校园文化最关键的部分还在于精神环境和文化气氛的营设,应通过开展服务和举办活动的契机进行宣传,多途径地促进共生思想在师生间达成共识[7]。

3.2充分利用互利共生条件,形成对称性、一体化的共生模式

如前所述,对称互惠共生条件下的一体共生关系是共生体演进的最佳模式。在这种模式下,各个共生单元间的作用相辅相容,激发出最大的共生能量,促进共生单元的优化和发展。以图书馆和社团结成共生系统的初期,由于共生行为模式和组织程度的不尽成熟,存在着诸如图书馆过于以推行自身的馆藏资源为中心,因而忽视了对学生社团发展的关怀和扶持,或是社团不能紧密围绕图书馆资源和服务项目开展活动,导致图书馆和社团的协同合作缺乏系统性、持续性,这种情境下的共生关系尚属于偏利共生条件下的间歇共生模式。该模式是相对短暂且不稳定的状态,不利于图书馆和社团的长期发展和合作,因此要有计划、有目标地规范图书馆和社团的协同发展,有机整合物力、信息、人脉资源等便利条件,促进双方优势的互补转化,形成对称性、一体化的共生模式才是实现良性共进的必然路径。在徐州医学院图书馆同读者俱乐部、大学生自立创新社、教学信息站、晨岚文学社、曲艺社等多个社团的协同活动中,都会从全局的眼光制定合作计划,并且兼顾到图书馆和社团的双重需要,注重二者的相互支持、协同发展。无论是联合社团举办的馆藏推介会、主题读书节,还是针对大学生创新创业计划等科研项目召开的学研联谊会、信息素养讲座,在顺利推进图书馆的阅读推广和信息教育服务的基础上,也会同步关注借由图书馆的平台来提升社团成员素养,进行组织宣传。在对称互惠的组织模式下,力争实现图书馆和社团一体化共生。

值得注意的是,社团形式的多样性决定了各个社团在与图书馆合作共生的实践中所具有的特质和功能侧重点各不相同。以徐州医学院图书馆协同发展的社团为例,读者俱乐部是挂靠于图书馆的学生社团,由于常年直接受到图书馆指派馆员的业务指导,并且通过图书馆历届读书节活动积累了一定经验,在阅读推广、读者沙龙活动中扮演着核心角色[8],因而成为图书馆联络其他社团的重要力量;教学信息站作为辅助教学监控和学生参与教学管理的一个校级机构,广泛分布于各个院系、各个班级的人脉网络大大提升了图书馆和社团联合活动的宣传优势,而信息站内的信息员具有出色的情报搜集和传达的能力,对其他读者信息意识的养成也产生了潜移默化的影响;晨岚文学社的成员有着较高的文学素养,是良好校园文化氛围的优秀代表,成为图书馆多项文化活动“行走的名片”,文学社创建的刊物也为活动的记录和传承留下重彩一墨;此外,诸如大学生自立创新社在“是读者更是创客”项目中分享创新创业的心得体验,岐黄国学社承办以传承国学经典为专题的研讨会等活动,都在发挥社团所长、彰显社团独有风采的同时,有效地促成了图书馆和社团和谐共进的发展。

3.3组建维系图书馆和社团的专门机构,贯通流畅的共生界面

共生界面是共生单元交流能量和信息的必经渠道, 其畅通与否左右着共生行为所产生能量的大小,影响着共生体进化的最终格局。图书馆和社团本属于各自独立的机构(组织),有着自身特定的运行规律和职责,二者的共生结合是个需要不断磨合、交融、递进的过程,双方用来联结互通的共生界面也因此变得尤为重要。互惠一体化共生模式下的共生界面,之于共生单元都应当是客观中立的,这样才能没有偏倚地促成共生双方的和谐发展。鉴于此,徐州医学院图书馆联合社团共同组建了“读者发展中心”作为维系图书馆和社团的专门机构。该中心依托于图书馆和学生社团而设立,却又相对独立地存在。具体而言,中心的人员在配置上同时吸纳优秀的图书馆员和社团骨干,共同负责日常管理和运作,筹办活动前都会以公开公正、民主研讨的形式制定系统的活动计划,在充分考量图书馆和社团实际情况以及客观需求的基础上,经双方协商后再做出有利于协同合作的决议。将读者发展中心作为图书馆和社团间稳定的共生界面,减少了二者交流的阻力,畅通了互联共享的共生路径,对于图书馆业务的拓展和社团自身的建设都起到了很好的推动作用。

4结语

无论是高校图书馆还是学生社团,都肩负着支持人才培养、促进人全面发展的责任。依据共生理论来看待和分析二者的协同发展问题,为图书馆、社团等活跃在高等教育教学领域的机构和组织,在拓展传统职能和开发新型服务上提供了更多的可能。

参考文献:

[1] 杨玲丽.共生理论在社会科学领域的应用[J].社会科学论坛,2010(16):149-157.

[2] 吴晓蓉.共生理论观照下的教育范式[J].教育研究,2011(1):50-54.

[3] 宋瑞杰,田 丽.基于学生社团的高校图书馆读者服务工作实证研究——以辽宁师范大学图书馆为例[J].图书馆学刊,2015(5):85-87.

[4] 吴瑾.学生社团参与图书馆管理的实践与思考[J].图书馆学刊,2012(6):42-43.

[5] 黄长伟.高校成立图书馆大学生管理委员会的实践与思考[J].图书馆建设,2011(8):82-84.

[6] 魏俊玲.高校文化建设的内涵、功能及途径[J].教育与职业,2015(12):28-30.

[7] 周肇光.高校图书馆的校园文化引领功能与社会责任[J].大学图书馆学报,2011(6):60-65.

[8] 郭雷.基于大学生社团的高校图书馆读者服务[J].图书馆建设,2012(5):41-43.

(责任编辑:王靖雯)

Exploration on Coordinated Development of University Library and Mass Organizations under the Symbiosis View

DU Zong-ming

(Xuzhou Medical College, Xuzhou221004, China)

Abstract:The essence of symbiosis is cooperation, while symbiosis units from the symbiosis system realize the optimization and progress through reciprocity. Based on the Symbiosis Theory, this paper explores the coordinated development of university library and mass organizations from the following aspects: creating harmonic environment, forming symmetrical and integrated symbiosis modes, and constructing specialized agencies to ensure unimpeded symbiotic interface.

Key words:university library; mass organizations; symbiosis; cultural construction in universities

作者简介:杜宗明,男,馆员。

收稿日期:2015-12-28

基金项目:江苏高校哲学社会科学研究项目(2015SJB416)

中图分类号:G251.5

文献标识码:A

文章编号:1006-1525(2016)03-0045-04