资源依赖视角下新建本科院校的变革与转型①

——基于常熟理工学院的案例调查

2016-06-17刘静茹

刘静茹

(中国人民大学,北京100872)

资源依赖视角下新建本科院校的变革与转型①

——基于常熟理工学院的案例调查

刘静茹

(中国人民大学,北京100872)

摘要:新建本科院校是高等教育大众化阶段的产物,已历经了十数年的发展历程。常熟理工学院的转型与变革划分为联合办学、战略规划、品牌培育三个历史阶段。常熟理工学院控制稀缺资源,把握关键资源,创造组织环境,顺利地完成组织转型,为深化改革背景下的大学转型做出了独特的阐释和提出了新的启示。

关键词:新建本科院校;资源依赖理论;转型与变革

一、引论:新建本科院校何去何从

新建本科院校是1999年前后,为了满足高等教育大众化的需求,一批地方专科、高职院校,积极抓住教育部加快发展高等教育的历史机遇,通过合并、重组转制或者独立升格变为本科办学层次的学校。这类新建本科院校发展到2013年4月,共有346所,除去292所独立学院,全国878所普通本科院校中新建本科院校占比为39.4%。

在过去的发展历程中,为了获得政府更多的投入和支持,许多院校固有的发展模式就是专科升本科、学院变大学、专科变综合、二本升一本,本科教学型院校积极申报硕士点,有硕士点的又想尽办法申报博士点,并以重点大学的成功经验为方向来指导学校的发展,因为重点大学比普通大学更容易获得经费支持和发展机遇。然而不可能所有大学都发展成为世界一流的研究型大学,在这样趋同发展的竞争当中,许多院校失去了自身的特色,出现“千校一面”的局面,院校组织同质化严重。

在应对国家高等院校发展的激烈竞争和大学生就业压力的现实下,2013年7月,应用技术型大学(学院)联盟在教育部的指导下成立,教育部开始引导一批本科院校向应用技术型转型。一时间应用技术性大学已经成为院校转型发展的热词。

在教育部和各级政府引导性政策的驱动下,院校如何变革和转型,转型的内在动力机制是什么,这一系列问题引起笔者的关注,因此笔者选取了国内第一个提出“转型发展”的办学理念并付诸实践的常熟理工学院作为案例进行研究。

二、资源依赖理论:大学组织变革的外部视角

组织是实现特定目标的社会集合体,大学作为培养高等专门人才的组织,具有一般组织所不具备的特点。眭依凡(2000)将大学组织的特性归纳为复杂性、多样性、统一性、开放性、矛盾性等几个方面。[1]

大学组织随着社会历史文化的变迁,经历了两次变革。19世纪初到20世纪初,柏林大学将科学研究引入教学,把大学从一个单纯的知识传递机构,转变为除了教学以外,还要进行知识生产和创造的机构,完成了大学组织的第一次革命性的变革。20世纪80年代以后,以麻省理工学院、斯坦福大学等为代表的大学,将自身的发展与社会经济发展紧密结合,大学组织成为了具有企业性质的组织,这是大学组织飞跃性的变革。

20世纪60年代以后,制度理论开始关注社会环境对组织的作用。社会规则、社会期望、社会准则以及价值观等制度因素都会给组织带来限制和压力。理查德·斯科特(W. Richard·Scott)按照受制度环境和技术环境两方面影响的强弱,将各种组织划分为四类,具体如图1所示。

图1 组织分类

按照斯科特对组织的分类,可以把学校组织归于第三象限。学校组织具有受制度环境影响较强、技术环境影响较弱的特性。大学作为制度化的社会组织,其变革和转型无法避免地受到外部环境的制约和影响。因此,大学组织的变革从根本上来说是由外部环境所驱动的变革。了解组织与环境的重要性在于,它是开放系统理论的自然延伸,环境作为理解组织的方式日趋受到重视,其所关注的是组织如何在变化的环境中求得生存。

首先,任何组织不可能完全自给自足,拥有自己赖以生存的所有资源。组织根植于由其他组织组成的环境之中,没有一个组织可以实现对资源的完全控制,组织生存的关键是获取和维持资源的能力。[2]

其次,为了获取生存所需的资源,组织必须通过各种方式与环境发生联系,与环境中的其他因素进行交易。依赖关系常常是互惠的,并且有时是间接构成的。

第三,尽管组织明显受到所处形势和环境的制约,但组织还是可以通过对外部控制的顺从或者适应,对环境进行控制,来处理和降低依赖性。

资源依赖理论的重要贡献揭示了组织与环境的依赖关系,但与其他的环境决定论的观点不同,资源依赖理论所强调的不仅是组织对外部资源的依赖性,而是深刻描述了组织通过调整内部结构和政治性自主行动,去减少依赖性,从被环境控制的局面扭转到主动去适应环境、控制环境、创造环境的过程。运用组织理论关涉院校组织的结构、人员、制度等方面的变革来进行院校研究已日趋成熟,但以院校与外部环境的关系作为研究切入点还鲜有见著,资源依赖理论表面上看是强化了大学对外部资源的依赖性,但正相反,事实上资源依赖理论恰恰关注的是组织如何去控制外部环境对自身的限制。从这个角度出发来研究大学的组织变革,是一种新的思考方式和研究路径。

三、分析框架与研究方法

强调大学组织受到外部环境的作用,我们不仅要把高校单纯看成是只强调技术理性的封闭系统,还应充分认识到大学组织开放系统的本质属性。大学组织从自诞生之日起就受到社会环境的影响,并为一定社会环境所形塑,所以大学组织需要通过竞争来获取稀缺的社会资源并在学校内部进行合理配置才能得以发展。

资源依赖理论在学校组织的研究中越来越广泛,如用于分析企业与学校关系、政府与学校的关系等等。李宏宇(2011)以“985工程”为例,通过审视大学与政府之间资源相互依赖的关系,指出大学要获得自治,就要获得大学与政府资源交换中的有效平衡;唐国华、曾艳英、罗捷凌(2012)指出校企合作的动力,源自于组织之间的资源依赖;张平(2012)从资源依赖的角度分析了我国高等教育经费制度的变迁过程;贾叶婷(2014)认为高职院校对外部环境具有高度依赖性,这些所依赖的资源包括人力、信息、政策等关键资源,高职院校采取适应性策略,减少对外部环境的依赖,是其获得稳定发展的必然选择。这些研究都从资源依赖理论视角出发,阐明了院校组织对政策资源、经费资源、信息和政府关系等方面依赖的情况,以及减少依赖性获得自主发展的现实策略。

常熟理工学院作为地方新建本科院校,是高等院校中的新生力量和广大地方院校的典型代表,它的转型和变革比传统普通高校更为急切和剧烈,体现了与外部环境之间的复杂关系。学校自身发展所需要的资源,都需要从外界获得,这些资源不仅包括办学场地、办学经费等物质资源,更包括政府政策等信息资源。2000年以后,高等教育办学迅速发展,包括政策、财政等办学外部环境一直不断发生变化,如果大学组织不变革,就无法在变化的环境中维持良好的办学状态。

基于资源依赖的理论视角,解释新建本科院校的转型与变革,可以提出以下三个假设:

假设1:大学组织不可能具备自身发展所需要的所有资源,因此必须采取策略,从组织外部获取组织发展所需要的办学场地、师资、政策信息等物质或非物质的资源。

假设2:大学组织通过有效的战略规划,分析组织发展所需要的学科、专业、师资等关键资源,来确定发展定位。

假设3:组织的外部环境是被设定的,组织可以采取多种措施变被动为主动,确立大学发展战略,控制外部环境。

本研究以常熟理工学院为例,进行案例研究,通过对常熟理工学院进行实地考察,进入学院校史馆和档案馆,纵览校史、历年大事记、各阶段发展规划等第一手文献资料,访谈其发展规划处、高等教育研究所、经济与管理学院、人文学院、机械学院、物电学院等几个二级单位的主要领导,分析其转型和变革的过程,了解在转型中是如何做出应对策略来适应环境、改变环境而获得转型成功。不仅关注组织内的变革,而且从组织与环境的关系角度来关注大学组织变革。

四、案例深描:常熟理工学院的转型探索之路

常熟理工学院是全国唯一一所以县级市命名的省属普通本科学院,位于山清水秀、人文荟萃的国际花园城市——苏州常熟,依昆承湖而建,有东湖和东南两个校区。常熟理工学院是“国家教育体制改革”试点高校,学校现设有53个本科专业,12个二级学院和1个民办二级学院虞山学院,涵盖理工、文史哲、经管、法律、教育等9个学科门类。常熟理工学院是国内第一个正式提出转型发展理念并着力推进转型发展实践的新建本科院校。[3]傅大友校长曾提出,新建本科院校不能走“985工程”、“211工程”以及地方综合性大学的老路子,而是要积极转型,把握好新建本科院校的“新建期、应用型、地方性”这三个关键词,探索一条适合新建本科院校良性发展的新路径。

在对常熟理工学院的校史、发展规划等政策文本以及以往文献资料的研究基础之上,本文试将常熟理工学院的转型变革分为三个历史阶段。

(一)2004年以前:联合办学的历史探索

与中国大部分高等院校一样,常熟理工学院始终深受政治、经济、文化等社会背景的影响,在探索发展的道路中,充满艰辛与坎坷。常熟理工学院的前身是创建于1958年的苏州师范专科学校,20世纪80年代,在改革开放的推动下,苏州师范专科学校成为苏州地区省属师范专科学校,承担了为江苏省培养基础教育师资的重要办学任务,具有十分鲜明的师范学科加上地方特色的办学历史。

20世纪80年代的苏州师专,校园面积狭小,仅60余亩,教学楼2.2万平方米,办学条件简陋,资金来源少,校园基础设施建设困难重重,而学生规模也只有千人左右,学校面临着迫在眉睫的生存危机。正是因为面临严峻的发展瓶颈,促使苏州师专不得不主动积极拓宽思路,谋求发展之路。苏州师专不仅有学科的优势,而且还具备一定的成熟师资资源。而当时的常熟职业大学,虽然在师资、经费等方面十分缺乏,但校区建设已具备一定规模,而且两校在地理位置上相毗邻,因此双方联合的愿望也十分一致,两校联合可以优势互补,实现双赢。

“联合办学”这一模式在当时来说是具有实验性质的办学模式,是我国高等教育发展历史阶段的必然选择,也是客观国情的需要。1989年,在原江苏省教委的领导下,苏州师专与常熟职业大学正式合并,成立了常熟高等专科学校。两校合并实现了学校跨越式的发展。1997年后专科层次的办学已经不能满足高等教育大众化的需求,因此常熟高专和江苏省教育主管部门、地方政府开始探讨学校多条途径升格的方案。1999年,学校曾考虑与苏州大学合并,成为苏州大学的分校或校区,因种种原因,未能实现。2002年,在江苏省教育主管部门和各级政府的大力支持下,学校果断提出独立升本。

2002年3月,常熟市政府向江苏省教育厅呈送《关于将常熟高等专科学校独立设置为本科的情况报告》,校领导向省委领导汇报了学校单独升本的愿望和已经具备的条件。教育部发展规划司来学校考察后,给予学校高度评价,并提出学校不能一校两区,必须整合一校一址。于是学校做出扩大征地、建设东湖校区的决定。在学校领导的多方努力下,2004 年5月12日教育部正式下文同意常熟高专升为本科,确定校名为常熟理工学院。

江苏省是教育大省,高等教育规模较大,质量较高,主要综合性研究型大学都集中在南京,因此在常熟这样一个县级市,独立办一所本科院校是十分不易的,常熟理工学院正是在变革初期,就十分敏锐地关注到了组织所依赖的外部稀缺资源,才能不失时机地抓住升本机会,顺利完成第一阶段的转型。

(二)2004-2008年:新建本科院校转型发展的战略规划

常熟理工学院升本以后,面临着怎样建设成为一所“合格的”本科院校的任务。2004年,学校制定了改革发展“十一五”规划,勾画了升本以后事业发展的首幅蓝图。当时学院经过思想大讨论之后,达成了共识:一所学校该如何发展,不应该被动地等待政府领导部门决策,也不应该由个人意志决定,而是要紧密联系社会对学校人才培养的需求。根据地方经济社会的需求和全省高校布局调整的整体要求,必须推动两方面的转型:专科向本科的办学层次转型和由师范学科为主向理工为主的综合院校转型。

在这两个方面的转型中,资源要素的转型是主要条件,是新建本科院校实现顺利转型的硬件基础。资源要素的转型不仅包括图书馆、实验室、科研设备等教育教学物质资源,更包括师资、学科定位和专业设置等为主的合法性资源。2007年学校本科教育质量得到认可,通过江苏省学士学位授予权评审,并进一步明确办学定位和发展愿景。在2008年学校举办50周年校庆之际,启动实施“四个行动计划”,推进教学质量保障体系建设,完成3年“教学质量年”活动,明确提出人才培养的“职业化取向”,推动人才培养与产业行业密切相关,重视实践能力的培养。着力从学科、专业和师资三个方面推进内涵性转型(如图2所示)。

1.专业转型

专业转型包括两个方面:一方面发挥传统师范教育的优势,既保留优势又作为应用技术教育的支撑。另一方面,从地区产业发展出发,大力发展应用技术教育。按照“专业群对接产业链,服务地方经济,特色学科对接区位优势,推动地方产业发展”的思想,深入分析区域主导产业调整动态和新兴产业发展状况,设计专业总体发展规划,构建了机械工程、信息工程、生物工程、电子工程、材料工程和管理工程等六大应用专业群,提高了专业与学校定位的匹配度。

2.学科转型

学科转型方面,明确以理工为主的学科结构,从总体上进行顶层设计。首先,加强传统师范教育的学科优势,例如汉语语言文学、数学、物理等基础学科,作为学科转型长远发展的依托。其次,加强应用学科建设,对应地方行业产业主导的现代电子产业、汽车零配件、太阳能光伏产业等建设相应的应用学科。第三,采用校企合作、校地共建的方式,打造特色学科,作为与其他高校竞争的独特优势,达到省内领先、面向全国的目标。

3.师资转型

师资队伍转型方面,学校2007年实施教师转型的“双百工程”,采用根据本科办学的要求,鼓励师资进驻企业任职,掌握一线行业标准和发展现状,企业工程师进校园与在职教师共同开展应用型课程开发和教材编写等多种形式,提升师资队伍的研究能力,改善师资的行业背景。凝练教师队伍,重视青年教师的培养培训,打造一支教学、科研相结合的师资队伍。

图2 常熟理工学院的内涵性转型

院校转型并不是摸着石头过河般的盲目尝试,而是需要深入研究高等教育理论,关注高教改革的同时立足本校实际情况来作出改革决策。常熟理工学院在2008年成立了高等教育研究所,确立了深入高等教育理论研究、服务学校发展的工作思路,全面推进校本研究,并开始制定学院的发展战略规划。转型需要抓住关键资源才能实现转型,没有掌握转型的关键要素,转型就是有名无实的。

(三)2009年至今:应用技术型特色本科院校的品牌培育

2009年以后,新建本科院校如雨后春笋般建立起来,常熟理工学院基本完成了本科学校的办学升格,但又面临新的问题,那就是如何发展、如何定位和形成特色、避免同质化倾向的问题。新建本科院校处于一个充满竞争的高等教育环境中,要实现可持续科学发展,就必须密切关注高等教育市场需求的变化,必须重新定位,确立发展特色。2009年,学校开展深入学习实践科学发展观活动,形成了“落实办学定位,创建品牌大学”的基本共识。2010年,东南校区启用、省市共建协议签订、首届董事会成立。学院董事会开始逐步明晰发展思路。首先抛弃发展学术型本科院校的老路子,坚持定位于应用型本科院校的发展思路,大力发展应用技术专业,做大工科,学校在其原有的师范学科的扎实基础上,顺利地发展应用性理工学科,构建了以理工为主的多科性学科格局。

2011-2012年学校开始树立品牌意识。所谓大学的品牌是一所学校在长期的教育实践过程中逐步形成并被公众认可、具有特定文化底蕴和识别符号的一种无形资产。[4]品牌大学不仅代表着知名度和竞争优势,更意味着学校的办学特色。大学品牌的形成并不只在一朝一夕,而是一个日积月累的过程。

新建本科院校实施应用技术大学改革具有重要的战略意义和现实意义[5]。2013年,常熟理工学院率先加入应用技术大学(学院)联盟,进一步明晰应用技术型大学的内涵。应用技术型大学其核心是强调通过培养应用型人才和提供应用技术的研究,把人才培养和服务社会紧密地结合起来,促进社会进步。而创建品牌大学的核心是要形成社会的认可度,突出应用技术型大学和新建本科院校的优势[6]。常熟理工学院主要围绕着培养专业基础扎实、实践能力强、具有职业素养和创新精神的应用型人才这一具体目标,深化校企合作,并将“校地互动”作为学校转型发展的战略。其最具创造性的是构建与地区产业直接对接的行业学院的模式,建立了全国首所电梯工程学院、江苏首所国际服务工程学院、苏州首所光伏科技学院和汽车工程学院等多所行业学院。这是通过校企合作培养适应地方经济社会发展需要的应用型本科人才所进行的积极探索,也充分体现了“注重学理、亲近业界”的应用型本科人才培养理念。

应用型品牌大学是常熟理工学院第三个阶段转型的主要发展目标,特色鲜明,以质量著称是其主要立足点。为了适应经济社会事业发展的需要,结合学校自身实际确定的发展目标,体现出常熟理工学院从适应高等教育宏观发展的趋势和背景,到主动出击占领改革和转型的高地,创造新的发展环境的路径选择。

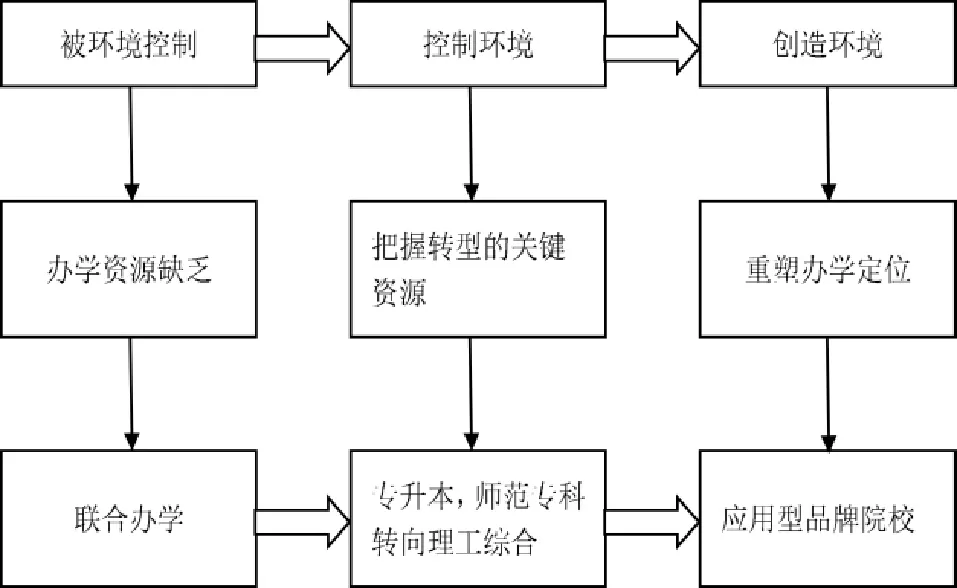

总体来讲,常熟理工学院的转型发展历程,客观地描述了院校组织从计划经济时期被动地“等政策”,到改革开放以后高等教育蓬勃发展,主动地“谋发展”的巨大转变,揭示出院校转型的内在动力和外在需求。

五、创造发展环境:大学成功转型的路径选择

通过以上对常熟理工学院转型过程的描述,可以发现大学组织的转型绝不是一蹴而就的,常熟理工学院高等教育研究所所长顾永安教授在访谈中表示:“常熟理工的转型发展是一个动态的过程,并不是已经完全实现了转型,尽管目前我们取得了很多成果,但还有很多方面没有做到,转型还在继续进行。”

转型变革的第一阶段,苏州师专所面临的是自身办学资源少、没有校区、各种资源极度缺乏的困境,不得不积极地寻求与其他学校的联合、合作办学来获取更多的办学资源。先取得生存,是组织发展的第一步。

在转型的第二阶段,常熟高专面临的是高等教育大众化的社会大背景和趋势,必须要走专科升格本科的发展路径。通过自身的理论研究和实践探索来把握转型发展所需要的学科、专业和师资等关键资源,力图减少来自外界环境对于院校发展的限制因素。

在转型的第三阶段,常熟理工学院明确定位发展应用型品牌大学的战略目标,变被动发展为主动发展,积极控制组织发展的外部环境,创造组织发展的环境。一方面第一批加入教育部牵头的应用技术性大学(学院)联盟,推动高等教育分类化发展;另一方面以创建品牌大学的战略来应对大众化阶段高等教育所面临的激烈竞争和院校发展同质化倾向。

常熟理工学院转型发展过程如图3所示。

图3 常熟理工学院转型的过程

组织的资源依赖视角提供了一个从外部环境的角度来关涉组织变革的重要理论框架,拓展了院校研究的理论和应用价值。资源依赖理论首先强调的是对组织生存环境的认识,组织环境能够在不影响组织行为的前提下影响组织成果,尽管环境可能包括对组织活动和成果有影响的各种事务,但组织会通过筛选和处理与自身相联系的关键信息,来了解它所处的环境,把握组织所面临的不确定性。

新建本科院校如何寻找一种符合自身发展的道路,没有先例可以借鉴。如何完成转型,积极办学,只能靠实践来探索。常熟理工学院成为新建本科院校中的品牌院校,与其自身积极探索、深入研究新建本科院校的转型是分不开的。常熟理工学院的老一批领导班子,校长傅大友教授和许霆书记等,在学院的建设和发展中做出了历史性的贡献。在1998-2012年CSSCI来源数据库收录的20所院校发表的研究新建本科院校转型的192篇研究论文中,常熟理工学院以发文12篇位居第一[7],而且其中7篇是由其高等教育研究所所长、发展规划处处长顾永安教授撰写的,他还出版了《新建本科院校转型发展论》专著。顾永安教授主导的课题组,对十数位新建本科院校校领导、高教所所长、发展规划处处长进行各种形式的访谈调查,总结凝练了“坚持、呼应、争取、呼吁”八字新建本科院校发展方略。这些都说明常熟理工学院的领导班子是实践常熟理工学院转型的关键行动者,并从经验上和理论上积极总结转型成果,指导学院进一步深入地发展和变革。

新建本科院校在面对未来的挑战中,不仅要自觉地进行反思、判断与选择,还要能够引导、创造与利用。其转型的核心理念就是强调以变应变,强调学校发展与外部环境之间形成动态平衡的机制。面对外部环境的不确定性,转型变革是新建本科院校的一种理性诉求,只有依靠在转型中突破常规、超越自我、应对挑战,才能赢得社会的认可,实现转型跃迁。

六、研究结论

古老的大学组织尽管历经千年的风雨变迁,仍在一定程度上以相同的方式管理着学校。大学从无到有、从小到大,不断地适应着赖以存在的社会环境。在社会发展的历史长河中,有些大学消失在历史的烟云中,而另一些大学虽经历巨变,却仍屹立至今,教学、学术和社会服务这些永恒的主题继续留存。

正因为近代自然科学进入大学,才引发了古典模式的牛津大学完成了由古典到现代化的转型,在神学、文学、医学之外纳入自然科学作为大学的学科。由于第三次科技革命带来的科学技术的兴盛和全球经济增长,伯顿·克拉克提出了创业型大学新的发展模式。大学这一组织是根植于宏大社会系统中的中层组织,其发展和变革无疑要紧跟时代步伐。新建本科院校作为我国高等教育大众化的生力军,应该认清外部环境对自身的限制和影响,采取积极的策略,适应环境的变化。

转型是当代大学深化改革的必然结果。大学转型的一般性解释框架包括理想与现实、理论与实践、知识与行动这三个基本维度[8]。转型是一种主动求新的过程,是一个理念重构、组织重塑和制度重建的过程,同时也会面临理想与现实、理论与实践以及知识与行动之间的矛盾冲突,且转型的路径和秩序密不可分。常熟理工学院的转型经验,揭示出一所学校的发展,不完全是由该校的办学传统来决定的,也不是由某个领导人的个人意志所决定的,而是由社会对学校的需求来决定的。

现代大学已经日益成为社会发展的“轴心”机构,是推动社会政治文明、经济发展、科技进步的动力之源。大众化阶段,诸多高等院校通过院校合并、扩招等形式,获得了来自于政府和各界的办学经费等资源,提高了院校竞争力,但是对于高等院校来说,高等教育大众化带来的最大冲击就是大学同质化倾向严重、没有办学特色、不能培养创新人才的问题。

大学能顺利地办学,需要各种人力资源、财力资源、空间资源以及政策法律资源,这些资源都来自大学组织外部。作为公办院校,很多资源都来源于政府提供。因此,把握环境控制组织发展的关键性资源就显得尤为重要。结合这些关键资源,制定组织发展的战略规划是大学转型发展的必然路径。刘献君教授指出:大学战略规划是一种行动导向的规划,是通过对高校外部环境、内部资源与能力进行分析,确立学校的使命、愿景与长短期目标,并为这些目标的实现进行战略选择,制定发展计划的过程。[9]战略规划把维持高校的长期生存和追求卓越放在第一位,强调大学的命运高于一切。常熟理工学院创造性地提出建立应用技术型品牌院校的发展战略,就是充分意识到了高等院校正处于激烈竞争的现实环境,主动创造组织生存的外部环境,明确发展方向,将自身发展与地方经济社会高度联系,立足本校,走校地互动的路线,将转型升级作为一种长期发展规划。

综上所述,作为一种整体性的、结构性的变迁,大学的转型既是跨时间的也是跨空间的。大的转型会被分解成小的转型,最终积少成多,转型的涓涓细流才会汇集成气势恢宏的大学变革。

参考文献:

[1]眭依凡.关于大学组织特性的理性思考[J].高等教育研究,2000,(4):49-52.

[2][美]杰弗里·菲佛,杰勒尔德·R·萨兰基克.组织的外部控制:对组织资源依赖的分析[M].北京:东方出版社,2006.

[3]顾永安.新建本科院校转型发展论[M].北京:中国社会科学出版社,2012:2-3.

[4]闫德明.学校品牌个性的组织识别研究[D].广州:华南师范大学,2006:21.

[5]顾永安,刘海峰,陆正林.新建本科院校向应用技术大学转型的任务与举措[J].现代教育管理,2014,(11):62.

[6]顾永安.新建本科院校转型发展研究的几个重要结论[J].常熟理工学院学报(教育科学),2012,(12):1-4.

[7]陈新民.我国新建本科院校的理论研究现状与展望——基于CSSCI来源期刊论文(2000-2012年)的计量与分析[J].中国高教研究,2013,(10):76-81.

[8]王建华.我们时代的大学转型[M].北京:教育科学出版社,2012:308.

[9]刘献君.高等学校战略管理[M].北京:人民出版社,2008:81.

(责任编辑:李作章;责任校对:徐治中)

Transformation and Reformation of Newly Established Undergraduate Colleges from the Perspective of Resource Dependence Theory

LIU Jingru

(Renmin University of China,Beijing 100872)

Abstract:Newly established undergraduate colleges is a kind of production of the popularization of higher education,which has been developed for more than a decade. Three transition historical stages includes the joint operation of schools,the strategic planning and the brand cultivation. The institute controls the scarce resources,grasps the key resource,creates environment to get the success of reformation,and this provides an external perspective to study the university organizational changes.

Key words:newly established undergraduate colleges;resource dependence theory;transformation and reformation

中图分类号:G640

文献标识码:A

文章编号:1674-5485(2016)03-0058-07

基金项目:①国家自然科学基金项目“面向创新驱动发展战略的高校人才培养模式改革研究”(71373274)。

作者简介:刘静茹(1985-),女,湖北武汉人,中国人民大学教育学院博士生,主要从事高等教育组织与管理、教育政策、高校发展战略研究。