语言生活与语言生活研究

2016-05-30李宇明

提 要 语言生活是运用、学习和研究语言文字、语言知识、语言技术的各种活动。运用、学习和研究是语言生活的三维度,语言生活中的“语言”包括语言文字、语言知识、语言技术三方面。这三维度和三方面纵横构成了语言生活的九个范畴。中国在语言生活研究方面做了大量的工作,如分领域观察语言生活,利用媒体语言统计语言生活,进行语言舆情分析研判,进行语言国情的调查研究,并建立了学术研究体系。逐渐形成了一个主张“就语言生活为语言生活而研究语言和语言生活”的学术流派,人称“语言生活派”。

关键词 语言生活;语言运用;语言学习;语言研究;语言生活派

Language Life and Study of Language Life

Li Yuming

Abstract This article is about the formulation of Chinese School of Language Life, including its theoretical ground, its main members and their concerns, and its developing course. Language life refers to all activities associated with the application, learning and study of language and scripts, language knowledge and language technology. Application, learning and study are three dimensions of language life. The “language” concerned by language life includes language and scripts, language knowledge, and language technology. A matrix combining the three dimensions of application, learning, study and three ranges of language, language knowledge and language technology results in nine categories: language application, language knowledge application, language technology application, language learning, language knowledge learning, language technology learning, language study, language knowledge study and language technology study. This paper argues that a great deal of work has been done in the area of language life, such as: sociolinguistic observations in respective areas, carrying out quantitative study on language life through media and press, conducting analysis on language situation, and implementing investigations into public views on language issues. As a result, Chinese scholars have developed a framework for study of language use, and eventually, an emerging “School of Language Life” came into being with an objective of “to conduct language and linguistic research on language life and for language life”.

Key words sociolinguistic life; language use; language learning; study on language; School of Language Life

人类生活之丰富多彩,可以从修饰“生活”的定语见其一斑。如“家庭生活、学校生活、工厂生活、机关生活、互联网生活”等,是用空间来框定生活;“学生生活、女兵生活、市民生活”等,是用身份来描述生活;“政治生活、经济生活、文化生活、娱乐生活”等,是用领域来限定生活;当然还可以用其他词语来摹状生活。“语言生活”像“政治生活、经济生活、文化生活、娱乐生活”等一样,是用领域来限定生活,是一种领域的社会生活。

语言生活,有时又称“语文生活”“语言文字生活”等,大约在20世纪末开始出现在中国的学术文献中,之后逐渐发展为中国语言规划的一个重要学术用语。特别是随着教育部、国家语委自2005年开始每年举办“中国语言生活状况新闻发布会”,随着教育部语言文字信息管理司组编的《中国语言生活状况报告》的十年编纂和英文版、韩文版的出版,“语言生活”已经成为中国语言规划的基础术语,并开始在海外产生影响。如果在百度中搜索“语言生活”,可以显示有近两百万的使用量,虽然这一数据并不十分准确,但也足可说明其影响力。正因“语言生活”这一术语的重要性及其影响力,有必要对其内涵与外延进行深入的研究。

一、“语言生活”中的“语言”

如何理解“语言生活”中的“语言”,对于如何认识语言生活十分重要。

(一)“语言生活”中的“语言”,也包括“文字”

理论上说,文字是为记录口头语言而产生的,因文字而产生了书面语。口语和书面语都是语言,文字之于书面语,犹如语音之于口语,都是语言的物质载体,故而文字本应是语言的一个有机组成部分。

语言与文字的关系本来比较清楚。但由于下面的原因,导致出现了文字学不属于语言学的观点:其一,多数汉字表音性质不显豁,而且许多汉字在结构上具有一定的理据,这些理据,使汉字似乎能够与客观事物和概念发生直接联系,语言与文字的关系貌似疏远;其二,中国历来重视文字、典籍,文字学的研究早于语言学的研究,直到今日文字学仍具有相对独立性。其实,汉字与汉语的关系,与世界上其他的语言与文字的关系应当是一致的。文字学也应当属于语言学的一个分支。故而,语言生活也应包括“文字生活”,亦即包括书面语生活。这就是在“语言生活、语文生活、语言文字生活”等术语中,笔者倾向于选用“语言生活”的原因。

(二)“语言生活”中的“语言”,也包括语言知识

语言(包括文字)是客观存在的社会现象,人类对语言、语言使用、语言发展演变等的认识,形成了语言学的各种知识,包括有关文字的各种知识。语言知识是人类科学的一部分,是对语言及其相关问题的理智认识。由于语言与人类社会、与社会成员的关系异常密切,语言知识不只属于专业领域,其中一部分还应当成为“公民常识”,进入基础教育,成为科普的内容。语言生活中,专业人士需要运用语言知识,如辞书编纂、外语教学、汉字键盘编码等;一般人的语言生活也或多或少地涉及语言知识,如问张三姓什么zh`ng,张三答“不是立早章,是弓长张”,便使用了文字的知识。语言知识在语言生活中,应有一定的地位。

(三)“语言生活”中的“语言”,也包括语言技术

对语言的产生、传递、接收、贮存、加工等各环节发挥作用的技术,可统称为语言技术。文字的创制是较早而影响巨大的语言技术。口语时代,语言主要使用声波这一媒介,人类的语言生理器官只是语音的“发音—听觉”器官。文字的产生和应用使人类进入书面语时代,语言具有了声波、光波两种媒介物,语言生理器官又发展出文字的“书写—识认”器官。特别是印刷术等文字处理技术的发展,使人类的语言生活不仅需要两种生理器官的运动,而且还需要书写(印刷)、阅读、存运书籍的各种物理装备,于是就有了一定规模的语言产业。当电波也可以成为语言媒介物时,电话、电报、录音机、扩音机、广播、电影、电视、计算机网络等一系列语言技术及其产品应运而生,处理声、光两种媒介物的语言生理器官和处理声、光、电三种媒介物的语言物理装备,构成了当代人的“语言标配”。

在网络新媒体产生之前,语言交际主要是“人—人”直接交际,语言技术主要由专业领域的专业人员所掌握,一般人可以受其益但不必有其术。而今天,“人—机—人”的间接交际模式逐渐成为常态,键盘输入、文档制作、收发电子邮件、制放PPT、使用短信和微信等,成为人们的必备技能。21世纪的语言生活中,不管是专业语言生活还是大众语言生活,都不能忽视语言技术。

综上所述,“语言生活”中的“语言”应做广义理解,不仅包括文字,也包括语言知识和语言技术。

二、语言生活范畴

1997年,李宇明曾两度定义“语言生活”这一新概念。在《语言保护刍议》中指出:“凡学习、运用和研究语言文字的各种活动,以及对语言文字研究成果的各种应用,都属于语言生活的范畴。”在以眸子为笔名发表的《语言生活与精神文明》中指出:“运用和应用语言文字的各种社会活动和个人活动,可概称为‘语言生活。说话、作文、命名、看书、听广播、做广告、语言教学等等,都属于语言生活范畴。”

当时,对“语言生活”的认识还较为笼统,但把学习、运用和研究语言文字的各种活动,包括对语言文字研究成果的各种应用,包括与之相关的个人活动和社会的集体活动,都纳入语言生活的范畴,在近20年后的今天看来,还是非常合适的。显然那时已经意识到,“语言运用”虽然是构成语言生活的主要内容,但仅此一个维度是不全面、不完满的;根据时代的发展,“语言学习”“语言研究”也应当成为语言生活的两个维度。

“语言学习”的确是越来越重要的语言生活。在中国,不仅有一般的母语学习,还有方言区的普通话学习、少数民族的国家通用语言学习,还有几乎所有人都要面对的外语学习,以及盲、聋、自闭症等特殊人群的特殊语言学习。除了语言技能的学习之外,还有语言知识、语言艺术等的学习。在古代,语言学习主要是母语的自然习得,而今,语言学习是人人的、时时的甚至是终身的,因此语言学习已经是语言生活的重要内容。

“语言研究”也是语言生活的一部分。而且,语言研究与语言运用、语言学习的关系十分密切,它对语言运用、语言学习具有理论指导的学术责任,同时也需要从语言运用、语言学习的社会行为中发现学术课题,获取学术能量,标示存在价值。随着社会文化水平的提升和学术的社会化,学界与社会的沟通会更加频繁通畅,社会寻求学术指导的意愿将更加自觉,学界也会更加关注社会语言生活,努力解决语言生活中的问题。还应特别指出的是,语言研究已经不是语言学家的专利,语言问题已经成为教育学、社会学、政治学、历史学、人类学、心理学、地理学、逻辑学、符号学、哲学、数学、信息科学等众多学科的关注对象,这些学科与语言学合作产生了许多交叉、边缘学科。严格地说,语言学已经不是一门学科,而是一个以研究语言问题为中心的学科群。研究语言的学科如此之多,影响如此之大,不能不将其纳入语言生活的范畴。

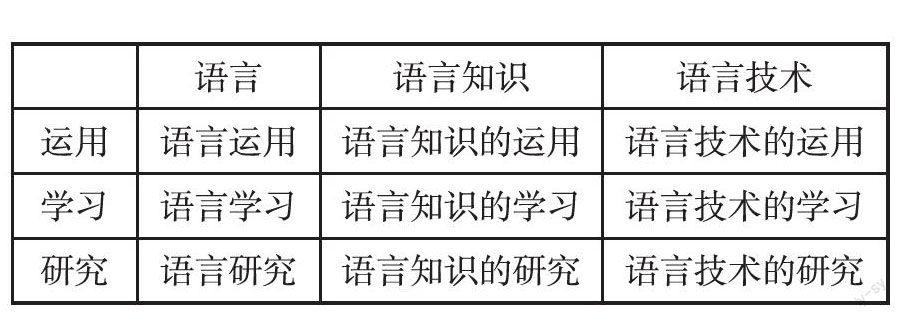

1997年前后,我们也没有清晰思考“语言生活”中“语言”都包括哪些内容,但已明显感觉到,它不仅包括“语言文字”,也包括各种可应用的“语言文字研究成果”。现在较为明确了,“语言”应包括“语言文字、语言文字知识、语言文字技术”三个方面,简称“语言、语言知识、语言技术”。运用、学习、研究三个维度与语言、语言知识、语言技术三个方面纵横交叉,便构成语言生活的九个范畴,如下表所示:

1.语言运用。语言运用是最为普遍、最为重要的语言生活,过去人们几乎把语言运用作为语言生活的全部。人类的一切社会活动,几乎都需要语言的参与,亦即离不开语言的运用。人们的语言运用水平来自人的语言能力,包括口语能力和书面语能力、单语能力和多语能力、一般交际能力和专业交际能力等。一般语言能力可以通过习得的方式获得,高级语言能力则必须借助于语言教育。

2.语言知识的运用。语言知识的“运用”也可以说成语言知识的“应用”,“运用”与“应用”有其异同,本文使用“运用”主要是便于与“语言运用、语言技术运用”整齐称说,并非故意不辨异同。社会上有一些特殊行业的从业者,需要经常运用语言知识进行工作,如语言学家,术语学家,地名学家,语文课(语言课、语言学课)教师及教材编纂者,辞书编纂者,韵文作家,语言信息处理专家,键盘编码专家,语料库标注员,等等。其实一般人也运用语言知识,但往往是不自觉的,或是在特殊时候、特殊场合使用,比如语文考试、作文修改、诗歌欣赏、字谜游戏等。

3.语言技术的运用。语言技术问题上文已有论述,这里需要再强调的是,在“人—机—人”间接交际模式渐为常态的当下,语言技术的应用也渐成公民的“语言素养”,而一些不能够使用语言技术者,可能像昔日的“文盲”那样失去重要的语言生活。政府、社会、语言技术提供商,都应当像关注“文盲”一样关注这批“机盲”。不掌握语言技术,就失去了获取信息的许多重要途径,就会被信息边缘化,甚至影响到日常生活。“信息不公平”是“互联网+”时代的社会不公平的重要表现。特别是政府,应当出台相应政策,对语言技术提供商、社会教育者提出政策要求,以保证这一人群的“信息权力”。

4.语言学习。掌握母语、本地区的重要语言、世界的重要语言,形成“三语”能力,已成为当今许多国家对其社会成员的要求,语言学习的意义在提升,内容在加重,时间在延长,成本在加大。如此一来,语言学习在语言生活中的分量也急剧增大,需要社会专门进行语言学习的规划,甚至也需要家庭为子女的语言学习做出规划。也就是说,凡要成家延嗣者都需有语言学习规划的常识。李宇明(2016)指出,教育领域是语言竞争的主要领域,是语言矛盾的集中地带,研究语言学习问题,做好教育领域的语言规划,重要而迫切。

5.语言知识的学习。有语言学习(包括语文学习),就有语言知识的学习;前述那些经常运用语言知识的从业人员,更需要系统学习语言知识。在语言知识学习的问题上,有些问题尚需注意或研究:第一,语言知识是个较为宽广的概念,不仅是语言文字的结构知识,还应包括语言文字的应用知识、历史知识和语言国情;不仅是本民族的语言知识,还应包括外族、外国的语言知识。第二,哪些语言知识应当成为公民常识,怎样把这些知识真正化为公民常识,比如是通过义务教育阶段的语文教育,还是通过中型辞书、“公民语言常识手册”等。第三,语言知识与语言能力之间究竟是何关系,换言之,语言知识对于语言能力的提升究竟有无帮助,有哪些帮助?

6.语言技术的学习。语言技术发展迅速,不说日新月异,起码也是年年都有新变化,故而语言技术的学习也将成为常态。语言技术学习的当前状况是:多为业余学习、摸索学习,对语言技术的掌握不系统、不完善,语言设备的功能没能充分发挥。要做好已有语言技术的系统教育,做好新的语言技术的及时推广,特别要关注“边缘人群”的技术推广。

7.语言研究①。语言研究是专业人员的语言生活,随着对语言感兴趣的专业逐渐增多,语言研究逐渐成为更多专业领域人员的语言生活。当前的问题是,不同专业的语言研究者怎样相互分享研究旨趣、研究方法与研究成果;语言研究的核心专业要主动了解边缘、新兴、交叉专业的状况,从学科建设、学术交流等方面支持这些专业的发展。同时,为满足社会对于语言研究的兴趣,语言学界要注意与社会发生联系,及时向社会传播语言研究状况,及时与社会分享语言研究成果,语言学会议要具有一定的社会开放性。

8.语言知识的研究。语言研究者是语言知识的创造者,同时也是语言知识的研究者,不梳理已有研究成果,便无法创造新知。除此之外,还有专门的语言知识研究者,如语言学史家,语言学、语文、外语的教材编纂者,需要对语言知识进行专门的梳理研究;辞书编纂者、术语整理者、地名学家等,在工作中都需要依傍语言知识。

9.语言技术的研究。语言技术迅猛发展,语言技术产品的广泛应用,使语言技术领域拥有越来越多的研究人员,并形成不同的研究团队和语言工程。语言技术是语言学与信息科学的交叉,它的迅速发展使语言学逐渐分化为语言科学与语言技术学,逐渐形成新的语言产业。语言学,一个传统的人文社会科学具有了工学的品格,与社会生产力发生了更为密切的关系。中国的文理分家的教育制度,已经不能适应语言学的发展,不能适应语言技术学的发展,不能适应社会生产力的发展。

上述语言生活的九个范畴,有大有小,但都不是可有可无的,都有一定人员从事这一生活,甚至还有一定的社会业态。从运用、学习、研究三个维度来观察语言生活是必要的,把语言生活中的“语言”划分为语言、语言知识、语言技术三个方面是必要的。只有这样,才能更全面、更透彻地了解语言生活,制定更为适合的语言规划。

讨论至此,也可以对“语言生活”下这样的定义:语言生活是运用、学习和研究语言文字、语言知识和语言技术的各种活动。

三、语言生活的研究

传统的语言研究,也关注语言的运用,比如中国的修辞学和文章学。后来兴起的应用语言学、语用学、社会语言学等,已经较多地涉及语言生活的内容。语言政策与语言规划的研究,本来就是研究语言生活的,只是没有明确提出语言生活的概念,或者是没有明确意识到自己的研究对象。当然,有无“语言生活”的概念大不一样。没有此概念,对语言生活的研究就难以达到理性与自觉的层面,对语言生活的观察与研究也难以全面系统。

(一)如何进行语言生活研究

语言生活的概念提出时间不长,语言生活的研究还在探索中。就中国的语言生活研究而言,主要做了如下一些工作:

1.分领域观察语言生活。语言生活存在一定的社会领域中,了解语言生活状况,必须有社会领域的意识。每一社会领域都有自己特殊的社会状况,故而有自己特殊的语言生活,比如教育、行政、出版、广播电视、交通运输、医疗卫生、商贸、旅游、餐饮、文博、工矿、军旅等。李宇明(2013)指出,不同领域的语言生活有不同的特点和问题,需要进行适合各领域语言生活的规划。

《中国语言生活状况报告》虽经几次改版,但都一直保持着领域篇的内容,有计划地报道各领域的语言生活状况,分析各领域的语言生活问题,并提出相应的语言对策与建议。《江汉大学学报》(人文科学版)2004年开始创办“领域语言研究”专栏,中国社会科学出版社2008年曾出版周建民主编的“领域语言研究丛书”,一些学者呼吁建立领域语言学。这些研究,也带动了中国的“语言景观”研究。

十余年《中国语言生活状况报告》的撰写,让人深感语言学界对诸多领域的语言生活还比较陌生,也缺乏合适的研究领域语言生活的专家。研究领域语言生活,需要既懂语言学又懂某专业的学者,而这样的混合型人才十分稀缺。一些领域的决策人员,语言意识还比较薄弱,没有意识,也不善于解决本领域的语言问题,往往使本领域的语言生活失序。这应该是语言生活的一大问题。

2.利用媒体语言统计语言生活。随着新闻媒体的电子文本越来越多、越来越容易获得,随着语言处理技术的发展,利用媒体语言和语料库技术、通过各种数据来分析语言生活,也是一个较为有效的途径。中国语言资源监测与研究中心集聚北京语言大学、中国传媒大学、华中师范大学、厦门大学、暨南大学、中央民族大学、新疆大学、新疆师范大学、西北民族大学等高校的研究力量,持续对平面媒体、有声媒体、网络媒体及教材语言进行统计分析,得到了汉语和一些民族语言的使用数据。

就汉语而言,汉字使用情况的统计分析比较有效。词语的统计分析也比较可靠,只是对数量词、日期词、短语词、缩略词等的分词、认同还存在一些偏差。对于新词语、字母词、流行语的统计分析,看到了语言与社会的共变关系。对于网络新语体进行了较好的记录观察。但是,语法现象的统计分析还是值得探讨的问题。而民族语言的统计分析,需要民族语言学和信息处理的混合型团队或是混合型人才,这样的人才还较为匮乏。

3.语言舆情的分析研判。语言舆情是通过媒体反映出来的社会关于语言现象、语言问题、语言政策的舆论状况和公众的行为倾向,是社会语言意识的反映。语言舆情分析主要通过网络来获取数据,发现舆论热点,然后对这些数据进行分析研判,观察语情的烈度,预测语情的趋势,提出应对之策。杨江和侯敏(2010)、孙曼均(2011)、李海英(2015)、张挺(2015)等都对语言舆情的问题进行过深入探讨,武汉大学、教育部语言文字应用研究所办有《中国语情》《语言文字舆情与动态扫描》等内部刊物,对语言舆情进行持续的观察研究。

语言舆情是了解社会语言意识的一扇窗口,也是观察语言现象的社会敏感度的一个窗口,研究语情,及时施策,可以减缓语言矛盾,预警语言冲突。从现有的语言舆情研究状况看,新词语、字母词、简繁文字形体、汉语拼音等是社会敏感度较高的语言现象,方言与普通话的关系、母语水平、外语教育、少数民族语言等,是社会敏感度较高的语言问题,教育、辞书、电视、网络等是社会敏感度较高的语言生活领域,其中以教育和网络中的语言问题最为突出。以上这些语言现象、语言问题、语言生活领域,常常成为语言争论的热点,语言矛盾凸显,甚至形成舆论场外的现实语言冲突。

当前的语言舆情研究,预见能力还比较弱,机器所能提供的帮助还多是在事实数据上,而不是“智能”的分析上,特别是在预测语言事件的发展上,在通过“虚拟手段”来评判对策的效果等“智能决策”上,还有很大的发展空间。

4.语言国情的调查研究。语言国情是语言生活的重要组成部分,是语言政策制定的重要依据。语言国情主要分为两类:一、自然语言的生态状况;二、语言的社会使用状况。关于自然语言的生态状况,中国的方言学界、民族语言学界一直都在进行田野调研,基本弄清了中国语言、方言的情况。2007年,国家语委开始组织进行“中国语言资源有声数据库”建设,原则上一县一点用统一的标准进行录音建库,形成了《中国语言资源调查手册·汉语方言》《江苏语言资源资料汇编》等一批成果。在此基础上,2014年发展为规模更大的国家语言保护工程,力图将中国的民族语言、汉语方言都依照“语言保护”的标准录音、录像,加工建库。关于语言的社会使用情况,国家语委2009年做了全国的调研,出版了《中国语言文字使用情况调查资料》。戴庆厦、文秋芳等许多学者也就民族语言、外语的使用情况做了一些调研。

总的来说,语言国情的掌握还不全面、不深入、不及时,特别是语言的社会使用情况、各类语言人才的储备情况等,还需要花较大的精力去调查。最好是考虑利用全国人口普查、或是语言国情专项普查的方式,持续地大范围地获取语言国情数据。

5.建立学术研究体系。研究成熟度的衡量和研究水平的提升,关键看学科建设。十几年来,语言规划领域的学术研究获取了较大进展:先后建立了相关研究单位近20个;多所大学设立了博士专业或博士方向;创办了“语言政策与规划研究会”,有了专业的学术共同体;自《语言文字应用》之后又创办了《语言战略研究》(商务印书馆)、《中国语言战略》(南京大学)、《语言政策与语言规划》(北京外国语大学)、《语言政策与语言教育》(上海外国语大学)、《语言规划学研究》(北京语言大学)等刊物,有了学术园地。这表明,中国已经逐渐形成了语言规划的学术研究体系。

(二)中国的语言生活派

在语言生活的研究过程中,逐渐形成了一个具有自己学术追求、具有自己学术特色和学术风格的学术群体。这个学术群体被称为“语言生活派”。

语言生活派的产生,有其学术基础和社会基础。其学术基础,首先是中国的应用语言学和社会语言学的发展。中国应用语言学的发展有两个标志:一是《语言文字应用》的创刊,二是教育部语言文字应用研究所的建立。社会语言学在国际上是在20世纪50年代创立的,它所关心的问题都是围绕着语言与社会的关系展开的。早年的语言规划是社会语言学的重要研究兴趣之一,是宏观社会语言学或者说是语言社会学的主要内容。社会语言学的发展及其引入中国,为语言生活派的建立提供了学术滋养。在某种意义上讲,语言生活派应该是语言社会学的学术流派,但在学术外延上它已经超出语言社会学的范畴。

国际语言规划理论及实践研究的引入,对语言生活派的形成发挥了更为直接的作用。周庆生等翻译出版了《国外语言政策与语言规划进程》《国家、民族与语言——语言政策国别研究》。之后,徐大明主持的“语言规划经典译丛”和“语言资源与语言规划丛书”相继出版。刘润清、文秋芳、王克非、戴曼纯等专门关注国外语言规划的情况,曹德明、赵蓉晖、刘和平等关注国外的语言立法、术语立法等问题。此外,范俊军、蔡永良、王辉、李英姿、张燕等对国际组织和国别语言规划也进行了研究。这些翻译与研究,使中国的语言规划研究自觉与国际研究同流而前。

语言生活派产生的社会基础,是中国的语言规划实践。中国现代语言规划的实践若从切音字运动算起,已有120余年历史。百廿时光,朝改代换,时过境迁,但语言文字规划的总体精神和基本举措却一脉相承。中国语言规划逐渐完善了语言的地位规划,对普通话和一些民族语言进行了能够适应信息化的本体规划。特别是1986年、1997年两次全国语言文字工作会议,推进了语言文字管理的法制化和语言文字的规范化、标准化、信息化。但是,当地位规划基本完成、本体规划做到相当程度之后,语言文字工作还该做什么?怎么做?

经过思考与探索,一批学人逐渐感悟到:语言文字工作不仅要关注语言,进行语言规范和语言管理,更需要关注语言生活。一旦视角从语言转移到语言生活,就发现了一片广袤的社会语言空间。在当代中国的语言生活中,有些问题是历史上一直争论过来的,如语言纯洁观问题、简繁汉字问题、方言和普通话的关系问题、民族语言及民族地区的语言教育问题等;但也有很多问题是新出现的,或过去较少关注、了解不多的,如华语社区和大华语的问题、中国的外语规划问题、虚拟空间的语言生活问题、城镇化与语言保护问题、文言文在今天生活中的作用与地位等。这些问题没有现成答案,也不好照搬国外的理论、拷贝国外的举措。

比如,在处理中国少数民族语言问题时,要尊重民族语言,帮助民族地区发展语言,但也必须考虑国家通用语言和国家认同问题。再如,很多研究都认为,现在英语已经不是一种语言,而是复数的Englishes,但若以此来看待大华语,认为华语也会变成Chineses,就未必正确。周清海(2016)指出,“华语的逐渐融合就是不可避免的”。据观察,全世界的华语的确如周清海先生所言,都有向普通话/国语逐渐靠拢的趋势。华语的发展趋势未必与英语相同。中国的语言生活太复杂,世界语言生活太复杂,不能简单照搬现成的理论。中国语言生活派的立场、观点、情趣、方法等,都来自解决问题的冲动,来自解决问题的过程之中。

语言生活派的学术实践,使语言研究和语言规划研究发生了重要转向。其一,将语言研究转向语言生活的研究。从索绪尔到乔姆斯基,语言学的发展一直是“内向的”。结构语言学关心语言的结构,不大考虑语境和意义。美国描写语言学派更是自觉地在语言分析中剔除意义。到了乔姆斯基时代,“绿色的无色的思想在疯狂地睡觉”都认为是合乎语法的现象,在这里,意义更没有地位。乔姆斯基的转换生成语言学,进一步使语言朝着“内向”的方向发展,“内向”到大脑中的语言,甚至是语言的生物学属性。语言学的“向内”行走,获得了许多重大学术突破,但是也留下了许多遗憾。社会语言学、功能语言学的兴起,正具有“补此遗憾”的作用。在社会语言学的翼羽中发展起来的语言规划研究,不可能不涉及语言生活,但是并没有理智认识到规划对象就是语言生活,特别是在进行本体规划时,往往忘记了语言生活。语言生活派明确认识到语言规划研究的是语言生活,大力推进语言生活的研究,促进了语言学的“外向”发展。

其二,将研究聚焦在语言的社会功能上。规划语言的目的,是希望语言能够充分发挥有益于社会的功能。语言规划研究其实是在考虑:语言能发挥哪些社会功能?语言发挥这些功能的机理是什么?有哪些调节这些机理的手段?怎样通过调节这些机理来让语言按照社会的愿望发挥好社会功能?传统的语言规划研究,多把语言看作问题。而语言生活派不仅关注语言问题,也关注语言权利,还把语言看作资源,同时还关注语言对家庭、对个人的影响,比如语言对脑开发的作用、双语对老年痴呆是否有预防作用等。李宇明(2015)认为,语言规划学也就是语言功能之学。通过改善语言的社会功能,使语言更好地发挥和谐社会、健康人生的作用。

中国语言生活派基本学术主张,可以表述为:就语言生活为语言生活而研究语言和语言生活。李宇明(??? 2015)在《致〈中国语言生活状况报告〉韩语版读者》中,把中国语言生活派的重要学术观点总结为如下七个方面:

1.关注语言生活,引导语言生活,构建和谐的语言生活。

2.语言是资源,要珍惜它,爱护它,充分开发利用它,以期获取最大的语言红利。

3.尊重各社区、各群体的语言权利,主张文化上平等、交际上互有分工的多语主义,使各种语言及其变体各得其所、各安其位、相辅相成。

4.加强语言教育,努力提升个人语言能力和社会语言能力。

5.推进政府和学界的社会语言服务,关心国际、国家、领域和家庭的语言规划,着力打造学界与社会的智力“旋转门”,探索用社会话语表述语言学研究成果。

6.语言学发展的原动力是解决社会前进中遇到的语言问题。它需要多学科共治,需要多种研究方法共用,需要重视实态数据的收集与运用。

7.信息化为语言生活提供了虚拟空间,为语言运用提供了语言技术和新媒体平台,为语言研究和语言规划提供了新手段。要全力促进语言信息化,积极利用语言信息化成果,过好虚拟空间的语言生活。

四、结 语

语言生活是运用、学习和研究语言文字、语言知识和语言技术的各种活动。语言生活包括运用、学习和研究三个维度,其中的“语言”,包括语言文字、语言知识和语言技术三个方面。三维度与三方面,纵横构成了语言生活的九个范畴:语言运用、语言知识的运用、语言技术的运用、语言学习、语言知识的学习、语言技术的学习、语言研究、语言知识的研究、语言技术的研究。语言生活的这九个范畴,虽然有大有小,但都不是可有可无的,都有一定人员从事这一生活,甚至还有一定的社会业态。

语言生活研究,当然需要对上述九个范畴进行研究,其实也就是对每一社会领域的语言生活逐一进行深入的观察研究。过去的分领域观察语言生活,对语言学习生活观察不全面,对语言研究生活几乎未顾及,对与语言知识、语言技术相关的语言生活也没有自觉关注。有了“九范畴”的理念,对领域语言生活的观察会更全面、更深入。除了领域语言生活之外,中国的语言生活研究还做了许多工作,如利用媒体语言统计语言生活、对语言舆情进行分析研判、对语言国情进行调查研究,以及建立与语言生活相关的学术研究体系。

在语言生活的研究中,逐渐形成了被称为“语言生活派”的学术群体。这一群体的主张是:就语言生活为语言生活而研究语言和语言生活。其实,语言生活派的学术目标,不是为了建造一种理论、创立一个学科、建立一个学术流派,而是要发现问题,解决问题,并把其发现、其理念及时向社会传播。为了解语言生活状况,发现语言问题,语言生活派创发了许多方法手段,形成了一些重大的语言工程,如动态流通语料库建设、有声资源数据库建设、各种实态数据的收集与分析、语言舆情监测等。为解决语言生活问题,也提出和发展了许多新概念、新理念,如构建和谐语言生活、虚拟语言生活、国家语言能力、个人语言能力、多语主义、大华语、领域语言学、语言资源、语言产业、语言红利、语言服务、语言消费、语言福利等。语言生活派重视学术的传播,上向政府传播以资政,外向社会传播以惠民,内向语言学界传播以助学。《中国语言生活要况》的编写,新词语、流行语的发布,语言盘点的社会活动等,都是为学术的社会传播而作。这些都表明,语言生活派是根植于中国语言生活沃土,以解决中国语言生活问题为己任,也密切关注世界语言生活的学者群体。

注 释

① 周明朗先生2016年5月5日,就“语言研究属于语言生活”的问题给我发电邮:“我以为语言研究中研究者的面谈、学术报告写作、口头报告、学术交流等都是语言生活,是跟语言研究者身份相关的语言生活,而语言生活研究的理论、方法等则不是语言生活,应该是一个元系统(meta-system)。”周先生的看法有道理,在此致谢。

参考文献

蔡永良 2007 《美国的语言教育与语言政策》,上海:上海三联书店。

曹志耘主编 2015 《中国方言文化典藏调查手册》,北京:商务印书馆。

陈新仁、方小兵等 2015 《全球化语境下的语言规划与安全研究》,南京:南京大学出版社。

陈 原 1980 《语言与社会生活》,北京:生活·读书·新知三联书店。

陈章太 1989 《论语言生活的双语制》,《双语双方言》,广州:中山大学出版社。

陈章太主编 2015 《语言规划概论》,北京:商务印书馆。

戴曼纯、刘润清等 2012 《国外语言规划的理论与实践研究》,北京:外语教学与研究出版社。

戴庆厦 2009 《中国少数民族语言研究60年》,北京:中央民族大学出版社。

戴庆厦 2015 《语言国情调查的理论与方法问题》,《语言政策与语言教育》第1期。

范俊军 2006 《联合国教科文组织关于保护语言与文化多样性文件汇编》,北京:北京民族出版社。

郭龙生 2008 《中国当代语言规划的理论与实践》,北京:高等教育出版社。

郭 熙 1998 《当前我国语文生活的几个问题》,《中国语文》第3期。

郭 熙 2015 《〈中国语言生活状况报告〉十年》,《语言文字应用》第3期。

郭 熙等 2006 《当代语言生活》,南京:江苏教育出版社。

《江苏语言资源资料汇编》编委会 2016 《江苏语言资源资料汇编》,南京:凤凰出版社。

教育部语言文字信息管理司、中国语言资源保护研究中心 2015 《中国语言资源有声数据库调查手册·汉语方言》,北京:商务印书馆。

教育部语言文字信息管理司 组编 《中国语言文字政策研究发展报告(2015)》,北京:商务印书馆。

李海英 2015 《中国当代语言本体规划研究——从语言规划形成机制的角度》,南京大学博士学位论文。

李宇明 1997 《语言保护刍议》,《双语双方言(五)》深港语言研究所编,香港:汉学出版社。

李宇明 2013 《领域语言规划试论》,《华中师范大学学报》第3期。

李宇明 2015 《语言规划学的学科构想》,《世界华文教育》第1期。

李宇明 2016 《语言竞争试说》,《外语教学与研究》第2期。

李宇明、李开拓 2016 《资政惠学,服务社会》,《北华大学学报》(社会科学版)第1期。

陆俭明 2005 《关于建立“大华语”概念的建议》,《汉语教学学刊》第一辑,北京:北京大学出版社。

眸 子 1997 《语言生活与精神文明》,《语文建设》第1期。

苏新春、刘 锐 2015 《皮书的语言使用与语言特色》,《语言文字应用》第3期。

孙曼均 2011 《当前语言文字舆情特点与走势分析》,《云南师范大学学报》第1期。

王 辉 2011 《澳大利亚语言政策研究》,北京:中国社会科学出版社。

魏 晖 2015 《国家语言能力有关问题探讨》,《语言文字应用》第4期。

文秋芳、苏 静、监艳红 2011 《国家外语能力的理论构建与应用尝试》,《中国外语》第3期。

徐大明 2008 《语言资源管理规划及语言资源议题》,《郑州大学学报》第1期。

杨 江、 侯 敏 2010 《语言文字舆情论略》,《中国传媒大学第四届全国新闻学与传播学博士生学术研讨会论文集》,中国传媒大学研究生院。

张 挺 2015 《语言教育舆情现状及其特点分析》,《语言文字应用》第4期。

张 燕 2015 《加拿大语言政策研究》,长春:东北师范大学出版社。

赵蓉晖 2016a 《论语言规划研究的中国学派——评〈语言规划概论〉》,《语言战略研究》第1期。

赵蓉晖 2016b 《新时期“多元一体”语言政策的变化与发展》,《语言文字应用》第1期。

赵世举 2015 《语言与国家》,北京:商务印书馆、党建读物出版社。

中国语言文字使用情况调查领导小组办公室 2006 《中国语言文字使用情况调查资料》,北京:语文出版社。

周清海 2016 《“大华语”的研究和发展趋势》,《汉语学报》第1期。

周庆生 2013 《中国“主体多样”语言政策的发展》,《新疆师范大学学报》(哲社版)第2期。

周庆生 2015 《语言生活与语言政策——中国少数民族研究》,北京:社会科学文献出版社。

周庆生主编 2001 《国外语言政策与语言规划进程》,北京:语文出版社。

周庆生主编 2003 《国家、民族与语言——语言政策国别研究》,北京:语文出版社。

邹 煜 2015 《家国情怀——语言生活派这十年》,北京:商务印书馆。

??? 2015 《??? ?????》,《?? ???? ?? 2014》,???·??·????,??: ?????.

责任编辑:丁海燕