论民国时期(1912—1937)的垦殖及其成效

2016-05-30李俊

李俊

[摘要]民国时期,垦荒作为扩大耕地增加生产的重要手段,受到社会各界一定程度的重视,垦殖已由最初的个人或少数人的私人经济企图,逐渐发展成为国民经济之一部门,垦殖的必要性也由原始的经济目的演变为政治、经济、社会三个方面。同时,由于内地农民多耕地少,生产不能满足其需要,人口压力极大,急需移出;而边疆又有大量可垦未垦荒地,兼以垦荒所需的资本筹集并无困难,这些条件均使垦荒成为可能。而历届政府也积极发文支持垦殖,并获得民间的热烈响应,垦殖事业一度十分活跃,并取得了一定成绩。

[关键词]民国时期;垦殖;国民经济

[中图分类号]K25 [文献标识码]A [文章编号]1000-3541(2016)06-0109-05

Abstract: Reclamation had become the need of the three aspects of politics, economy and society during the Period of Republic of China. There were a large number of available wasteland in frontier .At the same time, there were a large number of surplus population in the mainland, Reclamation could solve the pressure on the mainland population .In addition ,there was no difficulty in raising capital,.So reclamation was supported by the government and the people and had achieved some success.

Key words:the Period of Republic of China;the Reclamation;nation economy

一、垦殖的必要性

民国时期,垦殖已由最初的个人或少数人的私人经济企图,逐渐发展成为国民经济之一部门,其影响往往超出经济范围之外,而深涉于政治、社会诸方面。故垦殖之必要性也由原始的经济目的演变为政治、经济、社会三方面。

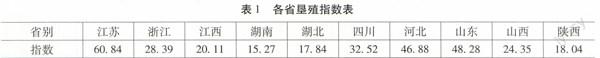

首先,就经济方面看,民国时期垦殖之必要,理由颇多而复杂,主要包括以下几点:(1)垦殖指数问题。健全之国民经济,须有健全之空间基础。所谓健全的空间基础包含两个方面:一是有最可能高度的垦殖指数,即土地利用之面积有最大可能的扩展;二是有全国普遍而平均之发展。据1934年土地委员会调查报告,苏、浙等20省中,800县的垦殖指数(即耕地面积占总面积之百分比)高低不等,大有出入,其总平均结果则为22.63%。其中江苏最高,青海最低,相差几达15倍。然除江苏外,耕地面积无一达总面积之半。而土地委员会当时调查之省县,皆在内地或接近边疆之省区,800县均为农业比较发达之地方,然其垦殖指数才及22%有余而已。详见下表:

(2)农业经营面积问题。农业经营单位面积之大小,无严格一律之标准,应视农业技术与经营方式而定,然有最大及最小之限度,凡过大或过小之经营面积,皆难望有合理之利用与满意之生产。至于平均单位面积虽与此不尽相同,但在理论上亦无不同。民国时期垦殖指数太低,同时又有比例甚大之农业人口(据土地委员会报告为7649%)[1](p39),则农多地少,实为当然之结论。详见下表:

根据上列数字足证当时农民平均摊得之耕地相当有限。然此尤较实际经营单位之平均面积为大。盖农业人口密度过大,经营单位因之加多,使每单位之实际平均面积往往不及各农户之平均摊得面积,试观下表可以证明:

由上表可知,农业经营的实际平均单位面积,更较每农户平均摊得之耕地少2.65亩。实际平均农业经营单位面积太小乃垦殖指数太低之必然结果,而对于国民经济上之意义与影响,则殊不可轻视。简言之,实际经营面积太小,则每经营单位平均养育之人口比例加大,同时所可支配之人力增多,结果则为经营原则趋向于自给自足,而多半则又不能自足,同时劳力有余,不能充分使用,农业技术纯限于手工业式经营技术。而因实际经营面积太小(加以次要的他种原因),造成农业经济上的普遍贫困与种种经济上的恶果,虽自技术方面予以种种改良,亦难以纠正。

(3)边疆省区经济落后。民国时期,国民经济之发展,由于自然与人为的种种原因,趋向于东南,边疆省区则经济落后。而就整个国民经济之生产空间论,边疆占全国1/2有余,然此巨大空间却经济滞后,此为国民经济之重大弱点;且边疆经济的滞后,使地利不尽,生产不足,以至外货入口日多,其中以粮食之输入为最大宗。此种趋势,与年俱增,至1932年竟达5.5余万海关两[2](p.102)。自是而后至抗战开始,虽略有递减,然其绝对数字尤足惊人。此种状况,使公私交受其害,边地内地之建设皆难达顺利成功之望。以上各点皆为国民经济上莫大之危机,欲图挽救,唯有增加垦殖指数,实行垦殖,以增加土地利用的广度,扩大国民经济的空间基础,纠正其不良现状。

其次,就政治方面言,垦殖之必要,边地重于内地,政治上之理由更适于经济上之理由,主要体现在以下两点:(1)边疆国防问题。民国时期,大陆国防更形危机,东北之陷于日寇,外蒙妄称独立,新疆与中央若即若离,云南划界虽告解决,而泰越为虎作伥,其危殆之程度,亦与日俱增。详考边疆省区之危机,原因甚多,而其中最重要者莫如人口稀薄。盖人口稀薄,则政治不进,经济落后,文化社会等亦必难以发展,而其总结果,则为边地之空虚荒凉,并使此边关之面积,成为名义上之领土。故人口之稀薄为因,边地之危机为果,反之,欲图根本挽救,不但在于武力之防守,而尤在于人口之充实,以便根本改造边疆之内容。然综观边疆各省区之总人口,仅46 769 649人,约相当于全国人口1/10,不过与四川一省人口相埒。且其中东北三省占 2 900万人,如将此数扣除,则仅有17 769 649人,不过约当于山东一省人口1/2而已[3](p.23)。所谓国土者,必有人民、主权与土地三要件,而三者之中,人民实居其首。无人口固无国土可言,有而太少,亦不过为名义上之领土而已。按人类生存竞争之定律,任何土地之主权皆非绝对之形态,惟有力者得之,守之;非然者或不能得,或得而终不能守。我国边疆土地之广漠达300万方英里,相当于欧洲之半,而其人口才4 600万,每方英里平均密度仅达16人弱[3](p.24)。以此极端稀薄之人口,分散于如此广漠之区域,欲图政治进步,经济开发,与文化社会发展,宁非妄想。故以此空虚之地方,欲建立永久而巩固之国防,舍充实人口,别无他途。因此,边疆垦殖,不特为经济之必要,实为无形之国防。(2)内政上不安问题。民国时期,农民人口在内地各省久已达于且超出其饱和点,耕地面积则迄无显著增加,使各省各地有大量剩余人口,同时表现为极度贫困。失业与无业已成为司空见惯之事。盗匪之众与其流行之广,已造成政治上之极大威胁。而国民经济组织,偏于农业,所有工矿商等事业均不发达,不能容纳剩余人口。然此种大量剩余人口之存在,则足为内政上不安之主要原因。而安定内政为建国先决条件,欲达此目的,其道正多,不限于垦殖一事,然垦殖为釜底抽薪最有效之政策。盖大规模之垦殖能容纳大量剩余人口,凡未能用于他种生产部门者,皆可吸收于垦殖,使人人有正当职业与经济独立的机会,使无产之人,无不当活动之必要,人人安生而乐业。

最后,就社会方面论,垦殖必要之理由亦有三个:(1) 人口分布问题。人口分布状态,受自然及历史两种要因支配,同时深刻影响于社会、经济、文化诸方面。民国时期,就全国而论,人口密度每平方英里平均为101人,并不为高,然各省差异极大,如江苏每平方英里为813人,四川为274人,广东379人,河北450人,皆为最密之省。其余内地各省也鲜少于128人者。但越近于边疆密度越小,如热河73人,甘肃33人,青海14人,黑龙江11人,蒙古8人,宁夏6人,新疆6人[3](p.25)。此种数字或因统计或估计之不完全,不符合事实,但任何估计之结果,皆不能变更此种过多或过少的现象。边疆省区占全国面积1/2以上,其人口才及全人口1/10;反之,内地各省面积不及全国1/2,其人口则占全人口90%有奇。人口分布状态极不平均,内地各省过多,边疆省区过少,而过多过少皆有弊端。其最明显的结果即是内地人力有余,人口压力过大,边地人口密度过小,地利不尽。故疏化内地之人口,以补充边地之不足,为修正人口分布之必要途径,即以内地剩余之人力移植于边疆,一面调整人地之关系,一面改进边地之政治经济社会。此为垦殖之重要社会意义。(2)土地分配问题。因边疆省区对人口之容力甚大,地权之限制极微,留居者取得土地之机会颇多,凡来者皆可立成自耕农或牧农或林农,故自过密之内地区域,大量向外疏散无土或少土之农民,扩张边地垦殖指数,使内地垦殖指数相对降低,实为解决内地农民土地问题之有效方法。虽土地问题,由来已久,原因复杂,其解决之道,固不止垦殖一端,然垦殖实为极有功效之政策,固非过言。(3)社会文化问题。人口分布太不平均之结果,对于社会及文化两方面皆极端不利。边疆省区,地广人稀,交通不便,与外界接触较少,社会组织简单,文化生活无发展动力。日久乃形成社会僵化、文化停滞之状态。此种情形,实为民族及文化之一大隐忧。且因边疆与内地距离遥远,日久形成各不相同之社会与文化,所有言语、风俗习惯、宗教信仰等,莫不相互差异。而国内人口迁徙则为促进文化交流之重要手段,移民于边地,可使内地与边地文化相互交流,相互同化,增加彼此的精神联系,以便促进民族团结与国家统一。

二、垦殖的可能性

垦殖之必要与否及其必要之程度如何,为主观要求,随各时代内外环境的变化而不同。垦殖之可能与否与其可能性之大小,则为客观事情,受自然环境与人类文明程度之限制,须观垦地、垦民及垦殖资本之情形如何而定。

(一)垦地。民国时期,究竟有无可垦而未垦之地,及究有垦地若干?因统计数字之不完备与观察者之见解不同而大有出入,大体可分为两派:其一以为可垦之地已泰半开垦,未垦者为数有限;其二以为可垦之地尚极广大,认为垦殖前途极有希望。关于可耕未耕地之估计与调查报告,则有下述8种:一是美国农业专家贝克尔(O.E.Baket)在1918年估计,中国本部、东北地区、蒙古、新疆等处之土地总面积为98 473 628 000公亩,其中真正可耕地仅有285.709 022亿公亩,已耕者为71.224 912亿公亩,可耕未耕者则为21 448 411 000公亩,约当可耕地3/4,大于已耕地约2倍。二是翁文灏将中国土地分为五种自然区域,分别计算其面积,认为全国可耕未耕地尚有166.675亿—226.678亿公亩,与贝克尔之估计不相上下。三是陈长衡参酌翁氏估计方法,在可耕地面积中除去不能耕种的河流、住宅、道路与墓地等,由此认为真正可耕地仅约16 834 313 600—18 129 260 800公亩,其中,已耕者为8 441 771 333公亩,可耕而未耕者为93.80亿公亩,占总面积8.5%—9.6%,即大于已耕地1倍有余。四是斯坦逢(L.Dudley.Stamp)教授估计中国可耕地之一半已经耕种,可耕未耕者只有已耕地之1倍。五是中央农业实验所于1934年调查了22省中的荒地,认为荒地占总面积19%以上,可耕荒地占荒地总面积23%以上,占全部土地面积6.36%。此数又小于以上之估计,且不及已耕地面积之大。六是金陵大学于1929—1933年间对全国20省进行调查,认为20省中耕地面积占陆地总面积的57%,荒地占43%,可耕未耕地仅占10.7%,认为全国可耕之地已属甚少。七是内政部根据各级地方政府之报告,对全国荒地及可耕未耕地进行统计,但历年报告单位不同,数字亦颇有出入,如1930年可耕荒地为14.01509亿公亩(22省57县),1933年则为900 692 192公亩(27省745县)。数字既不完备,亦不足表示全国之情形。八是1934年中央土地委员会作了大规模之土地调查,曾获得多种可贵之统计数字,但对荒地方面的调查却未免不完全,计江苏等14省89县之可垦荒地,占总面积仅及4.02%,以比例论,为上述八种统计中最低者[4](p.17)。国民政府统计局参酌上述8种统计与估计及其他认为可靠之材料,重新估计全国之可垦未垦地,认为总计江苏等28省及蒙古地方可耕而未耕地面积共为7 009 565 706公亩,占全国土地总面积的6.06%,占耕地面积的75.23%[4](p.18)。综观上述各种统计或估计之垦地面积,似无一可靠之数字,但实际上各种数字又各有相当之根据,故引起各方面之种种主观解释与结论。如卜凯、翁文灏、陈长衡诸人皆认为,西北可垦面积,极为有限,故对人口问题主张限制其增加,而对垦殖以为希望太小。然对垦殖作悲观论调者,皆未注意凡关于土地的普通调查,可谓皆不正确,又因统计缺乏,对已耕地及未耕地之数目,皆付缺如,盖荒地根本无测丈,而已耕地则其所有人每每故意以多报少,相差悬殊,故造成争辩多年,难得合理之结论。但总体来看,垦地之总面积虽无确数,然“以最低限度之估计,尚有可垦之土地,至少亦大过现有耕地之2倍,敢断言者也”[4](p.19)。

(二)垦民。内地各省人口密度已如上述,其中大部分为农民,农民多而耕地少,生产不能满足其需要,结果造成极大之人口压力,被迫向外移植。如东南沿海诸省至1922年移往南洋群岛及太平洋诸国者已达817.9人,然而,闽粤二省之人口压力却未见大减。黄河下游冀鲁豫晋诸省在1923—1930年间,移民东北及内蒙者不下500万人,但河北、山东等省之人口压力却依然如故[3](p.26)。上列两种事实证明内地人口过剩之程度极大,亟待移出另谋生计者极多。普通计之,内地18省之人口在4亿以上[3](p.31),姑以4亿论,如移出1/10,即有4 000万人,如移出1/5,即有8 000万人,如移出1/3,即有1.33余亿人。上亿之移民,固为世界史之所未闻,即4 000万之移民亦极少前例,故以数量论,垦民不仅完全无忧,且可移之人口超过任何时代或国家。

(三)垦殖资本。垦殖为建设事业,其实现之可能与否,除垦地与垦民外,尚需垦殖资本。垦殖之规模越大,其方式越近于现代化,则其所需之资本越多。大规模之垦殖,如边疆省区之垦殖,不特其本身需要大宗资本,所有有关而不可缺少之他种事业,如交通、水利、卫生、教育、治安,以及种种连带举办之工矿业等,皆需于垦殖开始之前或在垦殖进行之中,同时举办,亦需要巨额之资本。此种资本之大部分为实物资本,小部分为货币资本。如在甘肃之河西一区,垦地100万亩,移民10万人,对该区垦殖而言,已属为数过小,然其所需之货币资本若干?试以抗战前西北之一般物价为基础计算之:(1)垦民运送费:假定10万垦民均招自陕西以东各省,集中于陇海路之最西一站宝鸡,由此出发,徒步或利用牛车等旧式交通工具,西逾六盘山,过兰州,渡黄河,而至河西之中心地酒泉(由此再向各地分发之里程不计),长约3 000华里,需时60日(平均每日50里),每名每日伙食3角,10万名共费180万元。沿途所需招待、管理、护送、卫生等低估为20万元。以上两者合计共为200万元。(2)垦民初期生活费:垦民到达目的地后,一切生活必需之衣食等项,由垦务机关负担,至其有生产可以自给之日止,至少一年。如此每名每月平均10元,10万名一年其需1 200万元。(3)房屋建筑费:10万名垦民以自耕农之方式安置之,每户平均5人,计2万户,即应有简单住宅2万所。每所土房3间,厨房、厕所、畜棚等公用,每户平均一间,即每户4间。每土房一间之建筑假定20元(该地木材昂贵),每户须80元。2万户8万间,共计需费160万元。办公房,村公所,学校,试验场,医院等约估共为40万元。以上二者合计共为200万元。(4)家畜购置费:每户平均养牛1头(或马或骡或驴),计2万头,每头最低估计值30元,计60万元。(5)农具及家具设备费:每户平均以50元计,2万户共需100万元。办公处、学校等设备费约估为100万元。以上两者共为200万元。(6)经营费:种子、苗木、肥料、饲料等,平均每亩分担1元,100万亩即为100万元。以上6项共计为1 960万元[1](p.93)。其中并未将交通、水利、建设及行政管理费等列入。然此数已足令人咋舌。如此巨额之垦殖资本如何筹集运用,实不可不加以讨论。民国时期,政府财政收入为数不足其经常开支,对大规模之垦殖建设,自难负担。然而,垦殖为经济建设之一,非纯消费之救济事业可比。一切投资,终将陆续收回,且有莫大之直接与间接经济利益。如管理得人,政治安定,则资本之筹集并无困难。除国内可以募债之方式筹集外,尚可在国际上招募大量之外资。

三、垦殖成效

民国时期的垦殖,受其特殊之历史背景及自然条件之限制,形成其明显之特质。其开垦地主要分布在两淮盐垦区、西北及东北三大区域,各区域所取得的成效亦十分悬殊。

1914 年第一次世界大战爆发,国内棉价高涨,政府旋于南通石港设淮南垦务局,放垦盐场灶地,征收地价,一时间地主、商人、官僚、军阀及民族资本家等蜂拥而至,两淮盐垦陡然勃兴,高峰时有大小公司70余家,领垦荒地400多万亩,实际垦殖近120万亩,年产棉花60余万担,垦民5万多户 20 余万人。除各公司垦殖及其他公私团体、个人领垦外,尚存盐荒 1 300万亩[5](p.246)。然名噪一时的两淮盐垦除民国初年呈现短暂繁荣外,欧战结束后即一蹶不振,各公司无不陷于重重的债务危机之中,整个两淮盐垦由盛而衰终告失败。而在9.18事变前,豫鲁冀等省500万灾民自发涌人东北垦荒辟地,使东北地区的大量荒地得以开垦利用,促进了该地区的经济发展。东北人口在30 年间增加了1 000多万,其中至少有半数为移民迁入所致,东北耕地也增加了50多万垧。假设其中只有半数系移民开垦,垦辟总面积也达375万垧,即 5 625万亩[6](p.54)。

除上述二处外,民国时期垦殖较有成效者还有西北。早在1919 年张广建督甘时,就在兰州设立屯垦使署,目的是想将大量荒地估价租与不断增加的汉回各族西移垦民,以增加财政收入,惜因管理不善而未见寸功。1924年,宁海镇守使马麟在西宁设甘边宁海垦务总局,分青海垦地为十垦区,每区设分局一处。1928 年改设宁海道属垦务总局,并丈放荒地 2.828万亩,查私垦熟地 8 914亩。翌年,该局又改组为青海省垦务总局,丈放荒地及私垦熟地1 207 750亩,垦殖事业颇有繁荣景象。然而,好景不长,1930 年垦务机关借查垦清赋,敲诈垦民,挫伤垦民积极性,垦殖因而停滞下来,1930—1931年间只丈放荒地 9 850亩[7](p.27)。1931 年东北沦陷后,国内舆论大哗,谓已失东北而不能再失西北,于是移民实边开发西北的呼声一浪高过一浪,西北垦务遂受到朝野的重视。1932年,国民政府乃设立绥西屯垦督办公署,以阎锡山为总办,傅作义、王靖国、石华岩为会办,并在包头设立办事处。阎锡山乃派数千官兵在五原、临河一带垦荒1 200顷。此外,他还在萨县办新农试验场,至1935 年,已有垦民200 户 1 000人,垦地2 000 余顷[7](p.28)。1933年 6月,中央政府又委派孙殿英为青海西北屯垦督办,令其率部5—6万官兵屯垦青海[8]。在河套地区,1915 年,王同春父子即与张相文、张謇等合组西通垦牧公司,以乌兰脑包附近1.08万亩地为公司基础从事垦殖,惜因交通不便和社会治安不良,经营6 年终告失畋[9]。1934 年,河北南部黄河泛滥,为救济灾民,冀绅段承泽发起移垦绥远计划,并在绥远设北新村安置前来应垦灾民共四批 330 户1 000多人,1936年,又选出100 户 330 余河北灾民前往绥西开垦[10](p.37)。西北垦务虽历经数年,社会各界均有参与,也确实热闹了一番,但从垦民人数和所垦地亩来看,垦绩并不理想。

总之,民国时期的垦殖,除了民间自发移垦稍有成绩,全国的垦殖并无多大建树,虽然历届政府三令五申督促办理垦务,并颁布多种法令条例,但大多流于形式,徒具空文。而垦殖成效的彰显,除了受垦地、垦民和垦殖资本的限制,尚需具备若干先决条件,如水利建设,交通设施,垦殖人才等,这些条件的缺乏亦在在影响了垦殖成效。

[参 考 文 献]

[1]张丕介.垦殖政策[M].北京:商务印书馆,1943.

[2]谭熙宏.十年来之中国经济[M].台北:文海出版社,1976.

[3]宋希痒.农垦[M].北京:商务印书馆,1934.

[4]施珍.垦殖概论[M].中央训练委员会出版,1942.

[5]曹幸穗.民国时期的农业[M].南京:江苏文史资料编辑部,1993.

[6]朱惠方.东北垦殖史:上[M].北京:从文社发行,1947.

[7]唐启宇.历代屯垦研究:下[M].重庆:正中书局,1945.

[8]李庆壡.屯垦青海与开辟西北[N].大公报,1933-10-4.

[9]顾颉刚.王同春开发河套记[N].大公报,1934-12-28.

[10]国内农业消息[N].农业周报,1936-5-12.

(作者系西南大学重庆中国抗战大后方历史文化协同创新研究中心在站博士后;重庆电子工程职业学院副教授,历史学博士)

[责任编辑 张晓校]