以实践能力为核心的专业硕士培养模式探究

2016-05-30桂焱娥王坚

桂焱娥 王坚

摘 要:我国专业硕士在近年来发展迅速,但存在专业硕士教育大而不强,学生满意度和社会满意度不高,培养过程面向理论的多,面向实际应用的少,实践能力培养不足,且与专业硕士的培养目标和定位脱节等问题。社会工作专业硕士学位教育的现状与我国新时代的发展需求存在较大差距。文章拟结合当前Y大学社会工作专业硕士的培养模式,分析社会工作专业硕士学位教育面临的挑战,以专业硕士实践能力的构成要素为基础,从课程设置、教学方式、师资队伍和实践模式等四个方面构建以实践能力培养为核心的专业硕士培养模式,提出相应的对策建议。

关键词:专业硕士;培养模式;实践能力

一、专业硕士的改革的目标

据教育部新闻办公室发布数据显示,2016年全国硕士研究生招生报考人数为177万,其中专业学位硕士报考人数85万人,比2015年增长12万人,占报考总人数的48%,相比2015年考研增长了4个百分点。从2009年教育部决定扩大招收专业硕士规模,到现在的讯速发展时期,我国高校开始对研究生教育结构进行调整,这对原本就设置了的专业学位研究生培养模式提出新任务。

以职业需要为方向,以实践能力培养为核心,以产学联合为路径,创立与经济社会发展相顺应、体现中国特点的专业型学位研究生培养模式是我国专业型硕士的改革目标。因此,很多高校把培养实践能力作为主体,做出了很多探究工作,以响应专业型硕士的改革的号召。文章以Y大学社会工作硕士的培养模式为案例,探讨以实践能力为核心的专业硕士培养模式如何构建问题。

二、国内高校专业硕士人才培养的现状

(一)专业硕士发展迅速

经过20多年的建设,专业硕士教育在培养专业人才方面做出了一定贡献,随之在社会上的影响力也越来越大。从规模上来说,近年来,专业硕士招生人数呈现持续增长趋势,年均增长30%左右。从类别上来说,目前的39种专业硕士,渗透了国民经济和社会进步需求的各个方面。从社会认知上说,近年来我国高等教育体系的不断改进和完善,“专业硕士”这个名词及其含义已渐渐被人们所熟知,专业硕士教育也成了研究生教育中最备受大众关注和引起各方讨论的话题。除了以上三个方面,还有其他的均为促进专业硕士教育的进一步发展奠定了重要条件。

(二)专业硕士教育大而不强

尽管我国专业硕士教育的发展前景很乐观,它的规模不断扩大和各种类别也是立足社会需要而设立的,但比起学术硕士,专业硕士教育还存在一定的差距。比如,它只是被社会认知,但是没有学术型硕士的社会认可度高。在专业硕士的培养中,由于路径依赖,导致了学术硕士“简单移植”到专业硕士,把这种”简单移植”结合教学具体化,即教师在课堂上以单纯的讲授专业理论为重心,而缺少结合实践的教学。而且,学校制定的”双导师”制度也未严格实施。一方面,虽然在校外引进导师,但是这些导师远远不能满足学生的需要,有的校外导师缺乏教学经验,他的传道受业效果大打则扣;另一方面,学校教师注重理论研究,他门缺乏影响教学质量的实践经验。因此,专业硕士培养上的应用导向和质量都受到了这些因素的影响。归根到底,缺乏应用导向就是因为学生的实践能力得不到提高,甚至这与专业硕士教育改革中把实践性作为“重头戏”的目标和定位相左,成为我国这专业硕士教育发展的“绊脚石”,也是必须解决的几大难题。

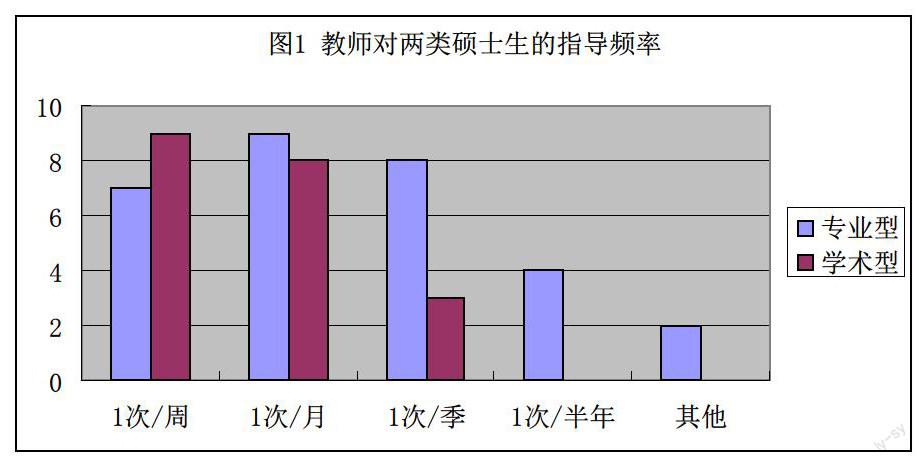

与学术型硕士对比,目前很多高校及其老师看重专业学位教育中的经济利益,忽视了实践能力培养方面,总体来说,学校对专业硕士在培养上还是不够重视。笔者针对Y大学2015级社会工作专业硕士生和社会学学术硕士生在“教师指导频率上”做了一个调查,结果显示如图1,专业硕士导师指导频率为每周一次的人数占总人数23%,而学术硕士为45%,比前者多一倍;专业硕士导师指导频率为每月一次的人数占总人数的30%,而学术硕士为40%,也比前者多。因此,专业硕士生接受导师指导的次数没有学术硕士生导师指导得多,在每周一次的频次上尤为突出。

(三)学生满意度调查

即便Y大学拟定了系统全面的有关社会工作专业硕士教育培养模式的实施办法、教学要求,但因为办学时间较短,以及边疆地区社会工作环境和要求的复杂性,在以后很长一段时间内仍将停留在教育培养的探索阶段。笔者认为,在这个探索期间还存在一些问题。笔者就“社会工作专业课程有没有用,能不能实现自我能力提升?”这个问题,随机采访了两位社会工作研究,答案同样呈现出不同的特征:

Z:“我认为作用不大,上课讲了理论有将实务,学的东西太多太杂,感觉什么东西都在涉及,但是这些东西都又没有学精通。而且在实习的时候就会发现真正有用的一是你具体能做什么,二是你能写出什么作为能被世人记住的东西,其他方面我还真没有看出什么用处来。”

W:“作为一名对社会工作专业的学生,我觉得开设的课程还是比较有实际用处的,其中专业价值理念使我受益颇深,对于个人成长有很大的帮助。但是在实习中,我发现很多时候学的知识都用不上,一些实务课程中的具体技巧有时候会起一些作用。”

从访谈结果可以看出,学校在课程设置方面存在不合理的地方,比如,在实习中运用不到课程上学到的知识。

在以上问题中,突出了缺乏应用导向这个问题,缺乏应用导向的核心在于实践能力培养不够,实践能力提升既是专业知识应用能力提升的基础和关键,也是专业硕士办学的立足点和终点。改革培养模式是解决实践能力问题的根本途径,因此,探究以实践能力培养为核心的培养模式如何构建和怎样实现的问题,成为解决专业硕士实践能力不够问题的新时代的新要求。

三、实践能力培养模式构建路径

实践能力包含的内容比较丰富,以实践能力为重点所建立的培养体系必然是综合性的。我们探讨建设实践能力为核心的培养模式的路径,可以从课程设置、教学方式、师资队伍和实践模式等几个方面来进行具体设计。

一是优化以实践能力为核心的课程设置。优化课程设置,充分认识本专业的要求,有针对性地增加实务操作的学分比例,提高学生专业知识获取能力和专业知识应用能力。在教育和管理的过程中,不停地探索适合当地实际、具有本土化特点的实践教育模式,进一步完善专业硕士课程设置体系。比如Y大学社会工作专业是依托本校社会学和民族学博士研究生教育,与社会工作本科一道,共同打造具有“民族性、边疆性、国际性”本土文化特点的科研品牌。

二是采取切合培养目标的教学方式。科学的结合实际的教学方法是实现培养目标的重要手段。变革传统的单纯知识讲授的方法,在课程学学习过程中把情境模拟和行动学习等作为专业硕士的主要教学方法,通过课程理论学习与教学实践学习、实践中反思与反思中创新相结合的方法,生产第一线、科研工作、行政管理等各个实践过程都能看到学生的身影。

三是落实”双导师”制度。在专业硕士培养方面采用双导师制,即学校专职教师与有实际工作经验和研究水平的优秀人才相互配合指导。一方面多聘请校外导师对学生进行专业领域的实践辅导。另一方面,校内专职老师在进行理论探究的同时,还应该为自己创造更多的深造、定期培训的机会,或者直接参加实务,走在社会工作的前线,及时总结和归纳我国特定专业的实践经验,使老师能将教学、科研、实践三者较好地联系起来,以提高专业教师的综合能力和素养。

四是建立有效的实践方式。比如学位论文与实践相结合的方式,一方面实践为学位论文提供事实支撑,另一方面最終形成的学位论文是实践的一项成果。笔者认为专业硕士研究生的学位论文选题确定后,应该下硬功夫调研。调研也是一种实践,以调研为基础的学位论文在一定水平上能保证它的质量。华东师范大学推出的“论文包”学位论文模式很有特点,是因为这种学位论文模式由实践论文和专题研究两部分组成。这种新论文模式使得学位论文和教育实习两个环节联系到一起,这是专业硕士与学术硕士的很大区别。我们可以借鉴此学位论文模式,然后结合各学校实际,创立更具特色的本土模式。

参考文献

[1] 吴志华.论学生实践能力发展[D].东北师范大学博士论文,2006.

[2] 芙蓉,刘继同.改革开放以来中国社会工作教育发展进程研究述评[J].南京社会科学,2012(03).

[3] 李迎生,韩文瑞,黄建忠.中国社会工作教育的发展[J].社会科学,2011(05).

[4] 周林波.本土化社会工作人才培养模式初探[J].社会工作,2009(12).

[5] 商震亭.我国硕士专业学位研究生培养模式研究[D].东北师范大学硕士论文,2011.

作者简介:桂焱娥(1993- ),女,重庆丰都人,硕士,云南民族大学人文学院,研究方向:社会工作。