中国减贫经验在“一带一路”建设中的互鉴性

2016-05-27姜安印张庆国兰州大学丝绸之路经济带建设研究中心甘肃兰州730000

姜安印,张庆国(兰州大学丝绸之路经济带建设研究中心,甘肃兰州730000)

中国减贫经验在“一带一路”建设中的互鉴性

姜安印,张庆国

(兰州大学丝绸之路经济带建设研究中心,甘肃兰州730000)

摘要:中国减贫事业取得巨大成效,为实现全球减贫目标做出了重大贡献。总结和梳理中国减贫实践的经验,既是中国自身实现从效率优先向效率加公平转型的内在要求,也有“一带一路”建设中其他发展中国家和地区借鉴中国减贫经验、加速经济增长的外部需求。中国减贫实践成功的奥秘,一是在构建包括政府、市场组织、非政府组织、贫困者自身等多元网络状主体结构的同时,培育、增强当地政府应对和解决贫困问题的能力;二是从制度、体制、机制上协调不同主体和资源,使之相互高度配合;三是扶贫措施对贫困人口的针对性得当。中国的减贫实践为“一带一路”沿线国家和地区不同的经济发展阶段、不同的形成机理、不同的限制条件所制约的减贫工作提供了多视角的借鉴,集中体现在坚持以经济建设为中心、突出地方政府的主动性和主导性、注重减贫战略的持续性和协调性、着力构筑社会安全最低屏障、有效借力国际减贫资源等方面。

关键词:一带一路;减贫;中国经验;发展中国家;互鉴性

一、引言

2015年10月,习近平主席在减贫与发展高层论坛上宣布,中国基本实现联合国千年发展目标,并且成为全世界最早实现千年发展目标中减贫目标的发展中国家,为全球减贫事业做出了重大贡献。长期以来,贫困现象由于其复杂的形成机理受到政府和学术界的关注。诺贝尔经济学奖获得者舒尔茨(Theodore W. Schultz)[1]认为:“世界上大多数人是贫穷的,所以如果我们懂得了贫困人口的经济学,也就懂得了许多真正重要的经济学原理”。从经济学视角看,减贫实际上是缓解社会供给与需求矛盾的过程,其本质是社会财富创造和资源再分配。改革开放后的中国保持经济快速发展,不断出台有利于贫困地区和贫困人口发展的政策,为大规模减贫奠定了基础,提供了条件。

“一带一路”发展战略为深化减贫领域知识交流、探索减贫区域性解决方案提供了有效平台。通过开展沿线国家和地区多层次、多领域的合作,特别是南南国家间关系国计民生的基础设施、工业、农业、人力资源、气候变化、绿色能源等各领域的务实合作,能够帮助沿线国家和地区增强自身发展能力,在为沿线各国和地区打下良好经济发展基础的同时,推动其更好地融入全球供应链、产业链、价值链。而沿线国家和地区在促进区域增长与就业、农民增收、社区发展、小微金融以及社会保障方面的成功经验,也能丰富中国减贫的路径选择。此外,中国还将在各项合作中通过发挥比较优势,为本国贫困者创造就业机会,推动国内减贫事业发展,从而真正建立起与沿线国家和地区之间互利共赢的合作关系。

中国一直是世界减贫事业的积极倡导者和有力推动者,改革开放30多年来,走出了一条具有中国特色的减贫道路,减贫成效举世瞩目。当前中国社会正在从效率优先向效率加公平转型,梳理减贫经验、推动中国扶贫的制度创新、提高扶贫精准性本身就有内在动力;从世界范围看,后千年行动计划倡导的构建合作性减贫机制已经成为各国发展共识,在梳理和总结中国减贫领域实践经验的基础上加以有效推广,不仅有助于增加单个国家或地区减贫行动投入总量,而且有助于推动建立人类命运共同体。事实上,合作型减贫正是通过在减贫行动中各相关利益主体之间的合作,从制度层面上建构可持续的反贫困机制,这样不仅有利于消除收入贫困,而且有利于从能力、合作机制、治理结构等更深层面为贫困人口的脱贫乃至贫困地区社会、经济、政治等诸方面的协调和可持续发展建构制度基础。[2]从这个角度来说,其他发展中国家借鉴中国减贫经验加速经济增长,为中国减贫知识输出提供了外部需求空间。

国际社会热切关注中国发展模式和发展路径的选择。在减贫领域,相似的减贫方案实践效果在地区和国家间差异很大。比如,世界银行在20世纪70年代设计的一套全面均衡发展战略,在非洲国家实施几乎全面失败。而同样的设计方案移植到中国,却极大地促进了中国贫困地区基础设施建设、劳动力转移、工农业发展,在实践中检验了世界银行理论的有效性。分析其原因,对减贫效果差异产生影响的因素至少包括:一是扶贫主体结构属性,在构建包括政府、市场组织、非政府组织(NGO)、贫困者自身等多元网络状主体结构的同时,注重培育本地政府应对和解决贫困问题的能力;二是减贫过程需要多主体资源持续投入并相互协作,注重在制度、体制、机制上协调不同主体和资源间的配合也尤为关键;三是扶贫措施对贫困人口的针对性是否得当,采取针对性措施保障扶贫战略框架下各项扶贫政策目标瞄准不走样。

本文拟着重在梳理减贫理论的基础上,通过中国减贫实践发展历程回顾,总结中国减贫模式和经验,同时探讨其形成的对现有减贫理论的突破或支撑,并针对减贫主体结构构建、减贫战略制定和实施以及减贫政策措施层面的协调一致提出建设性意见,为广大发展中国家特别是“一带一路”沿线国家和地区减贫行动乃至中国完善其自身减贫战略提供可借鉴的经验。

二、减贫研究的文献述评

自1809年英国社会学家首次提出贫困概念以来,理论界对贫困的定义和阐述就在不断演进。大体上看来,贫困理论研究主要涉及两个方面:一是对贫困的定义,并根据这个定义确定政策的框架。比如将贫困定义为收入低,那么政策的目标就瞄准提高收入。因此,贫困政策的制定以对贫困的成因及其变化进行系统分析为基础。随着发展经济学的演进,贫困关注的核心内容从收入与消费到行为和能力再到脆弱性和发言权逐渐递进。二是扶贫措施的有效性研究。通常来讲,一国或地区会在贫困理论框架支撑下形成扶贫战略,在扶贫战略的指导下制定具体的政策措施,衡量具体政策措施的执行效率成为评判扶贫战略框架进而检验扶贫理论基础有效性的合理路径。

(一)国外研究

旧福利经济学将贫困定义为“一个人缺少通常的或社会可接受的货币量或物质财富的状态”。该定义至少包含两层含义:一是对贫困的理解随着社会时代的变迁而有所差异;二是贫困主要通过货币这种反映购买商品和服务的能力的特殊商品进行度量。至于贫困产生的原因,学者们从储蓄或资本对经济增长的贡献角度这一单一视角阐述其成因,并对应设计减贫方案,如美国学者纳克斯(Ragnar Nurkse)[3]的“恶性循环”理论,美国经济学家纳尔逊(Richard .R.Nelson)[4]的“低水平均衡陷阱”理论,缪尔达尔(Karl Gunnar Myrdal)[5]、卡尔多等人(Nicholas Kaldor)的“循环积累因果关系”理论,舒尔茨[6]的“人力资本理论”等。这些理论由于过于强调单一因素对减贫效果的影响,在实践过程中受到质疑,减贫的效果并不理想。此外,通过增加社会总福利的目标导向政策也忽略了贫困的个体差异。印度学者阿玛蒂亚·森(Am⁃artya Sen)[7]提出的“可行能力理论”通过聚焦于实质性自由,将理解贫困的视角从收入传递转向行为能力,是对传统发展经济理念的一次延伸。不过,森的理论侧重于为贫困人口摆脱贫困设计平等的机会,在具体针对贫困人口的减贫行动中设计不足。在森的理论基础上,世界银行建立了一套相对完整的综合扶贫知识体系,强调减贫战略体系要包含多维度,通过改革制度设计,使贫困人口获得平等的参与机会;通过健全社会保障体系,降低脆弱性;通过给贫困人口充分赋权,使其加入到整个发展的决策中来等。[8]世界银行通过打造经验、理论、模式综合体,形成了可以行动的减贫理论,因而受到越来越广泛的关注。

(二)国内研究

国内学者在贫困领域的研究也主要集中在贫困成因、减贫路径和减贫经验等三个方面。其中贫困成因的研究经历了从资源禀赋论[9]到文化与精神论[10]再到行为能力论[11]的转变。减贫的路径研究主要包括产业扶贫、专项扶贫、整村推进、对口援助、社会帮扶等领域的具体举措。如邓维杰[12]提出对贫困村实施分类管理,采取自上而下和自下而上融合的贫困户识别、帮扶机制,并建立第三方监督机制。减贫效果研究着重分析各项减贫政策实施的针对性和效果,以及针对政策偏差采取的对应性建议。其中在国际社会合作型减贫理念指引下,李鹍、叶兴建[13]提出构建复合型贫困治理体系,突破政府单项主导扶贫的格局,倡导构建政府部门、市场企业、民间组织、基层社区和贫困者个体的多维主体,构建多元复合、合作共治的网络型扶贫治理构架。合作型减贫机制已经成为我国减贫、理论研究和政策制定的主流。虽然国内学者在贫困不同方向上的研究取得了一定成果,但也存在不足。一是跨学科视角下对贫困问题的研究不多,较少关注权利贫困、心理贫困、文化贫困;二是在减贫路径上对多种政策组合的分析较少。

(三)近期研究动态

随着贫困内涵的不断扩展,贫困研究关注领域从经济拓展到社会、制度和生态,跨学科分析和贫困的动态瞄准成为研究的重点。此外,由于识别出真正的贫困人口以及贫困人口有多贫困构筑着所有减贫实践的行动基础,由此引发理论界对贫困多维度测量研究的不断发展,如2015年诺贝尔经济学奖得主安格斯迪顿(Angus Deaton)[14]提出用“国际价格差异”来比较国家层面的贫困水平,以降低购买力平价汇率由于空间价格波动而对贫困测量产生的负面影响。国内学者张琦等[15]提出的“绿色发展指数”,将绿色发展和减贫融为一体,构建了中国绿色减贫指数(4个一级指标和27个二级指标)。与此同时,随着国内扶贫工作的转型,扶贫的战略意义及以精准扶贫为核心的扶贫机制成为国内研究的重点。概括来讲,贫困研究在政策取向上从关注集体贫困向关注个体贫困转化,在研究范围上从绝对贫困向相对贫困转化,在研究方法上从一般经济学分析向制度经济学分析转化。[16]

三、中国减贫成效

理论分析多采用直接指标法衡量贫困效果,采用包括人均收入、贫困发生率等指标。除此之外,也有学者建议将社会指标包括进来,其中较为普遍的是采用联合国开发计划署(UNDP)的人类发展指数方法。该指数通过用预期寿命、预期入学年数、平均入学年数、人均国民总收入等变量按照一定的方法定量计算得出贫困程度。

(一)数量指标

据统计,从改革开放至2014年间,中国农村贫困发生率从1978年的97.5%下降到2014年的7.2%,累计下降了90.3个百分点;贫困人口规模从当年的7.7亿人(按照当年价现行农村贫困标准衡量)下降为2014年的7 017万人,贫困人口减少7亿人,平均每年实现减贫规模达到1 945万人。[17]

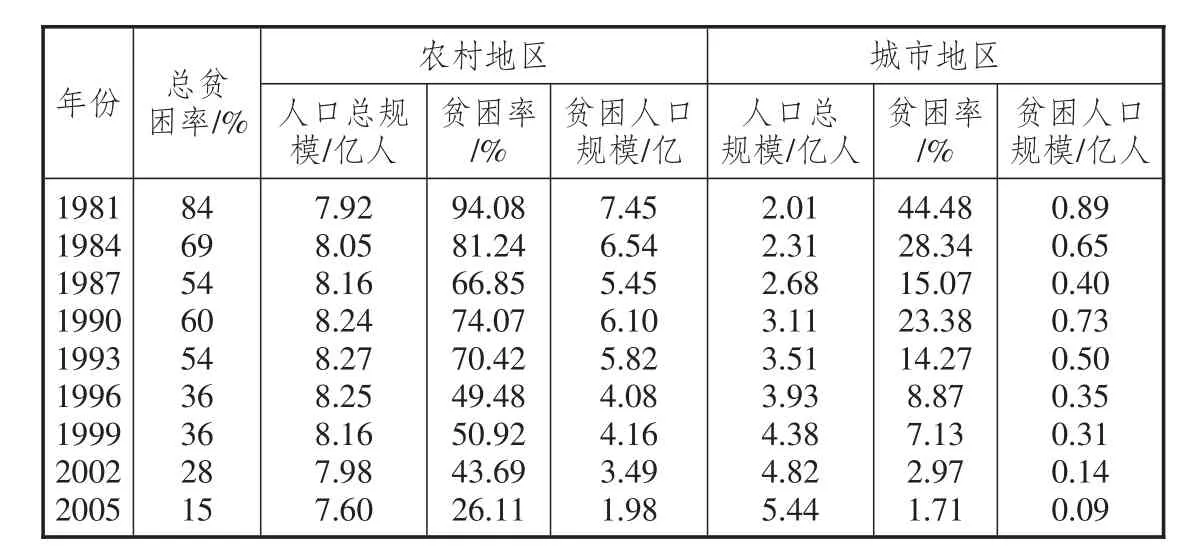

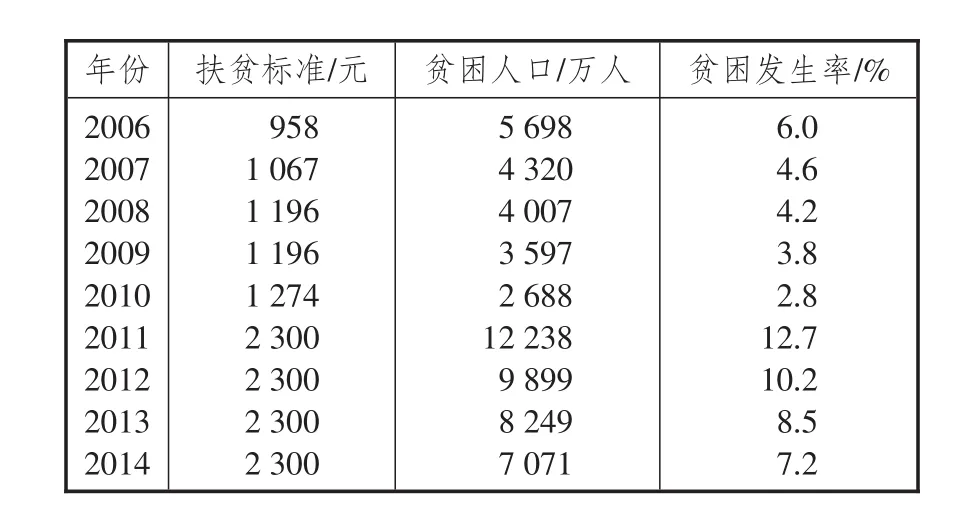

改革开放以来,中国多次调整国家贫困标准。1978年我国绝对贫困标准为农民人均纯收入100元/年,1984年上调为200元/年,此后每年根据物价指数进行调整,直到2011年,中央扶贫开发工作会议确定将2300元/人年作为最新的国家扶贫标准。排除调整因素的影响,整体发展曲线清晰地显示出中国的贫困人口规模和贫困发生率大幅度下降(参见表1、表2)。到2010年底,按1 274元的扶贫标准计算,中国农村贫困人口下降到2 688万人。[18]2011年到2014年,按照新标准中国农村贫困人口共减少9 550万人,年均减贫人口规模为2 388万;贫困发生率下降10个百分点,贫困人口年均减少19.3%。①

从收入指标看,重点贫困地区农村居民收支增长较快。2001—2014年,贫困地区农村居民人均收入由1 276元增长到6 088元,年均名义增长12.77%,比全国农村居民平均水平高1.14个百分点(参见表3)。2010— 2014年间重点贫困地区农民消费支出由3 887元增长到5 185元,年均名义增长15.5%,比全国农村居民人均消费年均增速高3.4个百分点。[19]

(二)社会福利指标

第六次全国人口普查资料显示,2010年我国人口平均预期寿命达到74.83岁,较1981年增长了10.42%;婴儿死亡率为13.93‰,比2000年的28.38‰下降14.45个千分点,平均每年下降1.45个千分点。[20]

2002年到2010年,扶贫重点县7~15岁年龄段儿童在校率由91.0%提高到97.7%;文盲、半文盲率由15.3%下降至10.3%,大专及以上文化程度劳动力的比例由0.2%增至1.3%,贫困地区劳动力素质明显提高,教育状况发生了深刻变化。[17]

2014年,贫困地区农户住房建筑面积平均为126.8平方米,居住竹草土坯房的农户比重比2012年下降1.2个百分点;饮水来源中,有33.1%的农户使用经过净化处理的自来水,有40.7%的农户使用受保护的井水和泉水;无厕所的比重为2.8%,比2012年下降了2.6个百分点;贫困自然村通电率为99.5%,通电话率为95.2%,通有线电视率75%,通宽带率48%,通客运班车率42.7%;贫困行政村中有文化活动室的占81.5%,有卫生站的占94.1%,拥有合法行医证的医生占90.9%,有幼儿园或学前班的占54.7%,有小学且就学便利的占61.4%。[21]

表1 中国农村及城市贫困发生率统计(1981—2005年)

表2 中国农村贫困人口变化情况(2006—2014年)

表3 全国农民人均纯收入及相关情况(2001—2014年)

四、中国的扶贫历程

(一)输血式扶贫阶段

开发式扶贫的理论建立在经济增长对贫困的自行解决认识之上。1978年以前,由于中央政策在经济建设和阶级斗争之间摇摆,国家经济整体上处于停滞状态,真正意义上的扶贫行动始于党的十一届三中全会。1978—1985年,中国第一个国家层面的扶贫计划——“三西扶贫开发计划”启动实施,开创了政府主导的大规模扶贫攻坚模式的先河。这一时期的减贫战略是以通过经济增长来增加贫困人口收入为主,并辅以适当救济,然而此时的扶贫工作作为各级政府庞大施政目标体系中的附属部分,并没有成立专门的扶贫机构统筹资源分配和政策协调,各级政府直接通过粮食、生产资料的计划性调拨对贫困人口开展帮扶,财政资金也以补贴形式按人头直接发放到贫困者手中。这种输血式的扶贫虽然解决了贫困人口的温饱问题,但由于对外部资源的过度依赖,经济增长缺乏内生动力,资源的配置效率并不高。

经济增长的真正动力来自制度变革。长期以来,农村人民公社的集体制度造成了搭便车现象蔓延,家庭联产承包责任制则打破了传统农村财富的分配方式,确立了新的财富三级分配原则,提高了农民的生产积极性,也真正为农村贫困地区经济持续增长提供了内生动力。但与此同时,由于人们对“平均主义”边界认识模糊,在破除“平均主义”的实践中,也造成了对以人民公社为基础的基本医疗服务体系等农村公益事业的危害,结果是农民在收入增加的同时,农村医疗、养老、教育资源水平却在不断下降。

(二)开发式扶贫阶段

20世纪80年代中期,中国调整了扶贫战略,从过去的资源输入型转变为以促进贫困人口集中区域自我发展能力提高以实现长效化减贫。这种区域开发式扶贫战略有几个特点:第一,它将特定贫困人口集中区域视为基本操作对象;第二,强调通过区域经济增长实现减贫;第三,强调人力资本改善、加强基础设施建设和实用科学技术的作用;第四,引入人口迁移和劳务输出机制。随着国家对贫困人口区域分布认识的不同定位,开发式扶贫又可以大体分为两个阶段,即1986—1993年以县为客体的区域开发式扶贫阶段和1994—2000年到村到户开发式扶贫阶段。

从1986年起,中央和地方相继正式成立专门机构承担扶贫开发工作,并根据贫困程度划分国家级贫困县和省级贫困县,分级在财政资金分配上给予倾向性照顾,用以开展大规模的生产性基础设施项目建设,同时结合区域发展状况的不同制定了差别化的贫困指标。1994年,国家出台《八七扶贫攻坚计划》,提出扶贫开发到村到户的工作方针,强调以村为基本单位整体推进和动员社会力量增加扶贫投入。

相对输血式扶贫模式而言,开发式扶贫更强调贫困的区域属性,并根据不同区域的贫困特性实施针对性措施。开发式扶贫虽然在一定程度上解决了扶贫效率问题,但由于政府行政体系、监管考核体系方面的制约,扶贫开发政策与贫困者真实意愿之间存在扭曲,扶贫资金存在一定程度的渗漏现象,影响了扶贫成效。此外,以区域划分为载体的扶贫开发,无法解决区域内资源配置的公平问题。贫困区域内的特殊群体(如村干部、富人)往往通过自身便利条件,侵占其他贫困者的利益,形成道德风险。有数据资料显示,1988—1995年,我国农村基尼系数呈上升趋势。[22]

(三)以人为本的扶贫阶段

进入新世纪,中国对贫困的认识进一步深化。经济渗透理论影响力的强弱受到社会和政治领域配套改革的制约,社会治理也更强调通过机会均等、权利均等和贫困者自身能力的提升实现扶贫政策的可持续性,可持续生计理论、社会资本理论等对贫困的多维阐述越来越受到重视。

结合新形势下中国贫困人口分布更加分散的特点,2001年,国家出台《中国农村扶贫开发纲要(2001—2010)》,以村为切入点实施整村推进,编制整村规划、加大劳动力转移培训、发展龙头产业,全面改善贫困村基础设施、公益事业、增收产业等落后面貌。这一时期,中国农村民主进程加快带动了农村扶贫开发事业的发展。随着村民自治理念深入民心,贫困者参与的方式广泛应用,实现了贫困人口参与贫困人群识别、规划编制、项目筛选和绩效考评。这一举措有利于充分挖掘基层创新的潜力,弥补自上而下的规划式扶贫短板,提高扶贫资源使用效率。

2011年底,《中国农村扶贫开发纲要(2011—2020)》提出以连片特困地区为扶贫攻坚主战场,强化扶贫工作与社会保障体系的有效衔接,逐步扩大社会保障体系的覆盖面和保障水平,完善社会保障体系。强调扶贫与生态建设、环境保护相结合,促进经济社会发展与人口资源环境相互协调。中国的扶贫事业从单一的经济指标拓展到社会、生态等多个维度。

(四)精准扶贫阶段

精准扶贫的基础是“共同富裕”的根本原则,是实现政府经济增长目标与贫困人口脱贫现实需求有效对接的创新举措,其核心内容包括精准识别贫困对象,精确制定帮扶措施,精准制定考核体系,建立扶贫的外源动力和内生动力相互协同的扶贫机制。

自2013年底精准扶贫上升为国家战略以来,中国开展了精准扶贫实践探索。在理论上,精准扶贫仍未超出可持续生计理论和社会资本理论对贫困成因的认识,只是在实现脱贫的路径上强调目标、措施、考核的精准对接。精准扶贫是基于我国基本国情和中国特色扶贫体系提出的,对改善和提高扶贫工作的效益和质量,从而顺利实现全面建成小康社会的目标具有积极意义。

五、中国减贫实践的理论意义

(一)界定减贫行动的主体职能

从定义出发,减贫的主体是对贫困具有认识和实践能力的人或组织。减贫的主体实际上囊括了政府、企业、贫困者自身、社会组织等,但只有政府同时具备财富创造和资源再分配两种本质要素的要求,因此,政府应该在减贫行动中发挥引领作用。分析中国的扶贫实践历程,很显然,在构筑政府和社会资本合作这一多元主体结构的同时,中国减贫更注重政府一方的主导力量,尤其是在扶贫开发早期,贫困人口相对集中连片地分布在某些特定地理区域,中国通过强有力的政府组织系统、强调以市场方式吸引更多社会资源投入到减贫战略行动中来,建立起政府主导、多方参与、市场驱动、地方为主的协作机制,有效协调了一揽子减贫规划中多重目标与单一减贫主体功能缺失的矛盾,促进了区域经济高速发展,为贫困人口获取物质财富提供坚实而广泛的物质基础。事实上,也正是由于在战略设定、实施、监管方面发挥了政府的强主导力,成为中国减贫从减贫理论框架到战略制度安排再到措施方法协调贯通的重要保障,也为理论界提出的“本国(当地)政府才是解决贫困的关键”[23]的结论再一次提供了佐证。

(二)打通从财富创造到公平分配的通道

发展并不意味着贫困的自然消亡,经济发展对减贫的涓滴效应受到发展方式、制度设计甚至社会公正体系等多种因素制约,在极端情况下,经济发展甚至可能带来更大的贫富差距,提高贫困发生率。如何实现经济发展向促进减贫方向发挥作用,是理论探讨的焦点问题,而这实际上又包含了三层含义:一是协调处理减贫战略与国家总体战略的关系,实现减贫战略部署;二是协调战略框架下不同政策的目标,使之形成实现减贫战略目标的合力;三是建立公平合理的社会财富分配机制。在战略与政策两个层面,中国通过自下而上揭示发展风险、自上而下设计发展战略,将减贫战略纳入国家整体发展战略,实行因地制宜、因时而异发展策略和引入地区间考核机制的做法,实现了中央目标与地方目标的有效关联,从而实现了战略有效性、政策协调性、目标一致性。而在分配机制层面,则通过设定和适时调整最低工资制度优化保障财富初次分配,通过降低贫困地区税费水平调节社会财富二次分配,通过鼓励和引导东西部协作、社会帮扶、建立慈善和公益机制优化三次分配。

(三)彰显社会公平、公正的意义

按照脆弱性理论,贫困不仅源于资源的匮乏,还在于其仅有的一点资源也很容易失去。社会安全体系建设是保障贫困人口获取权利、提高行为能力的最终屏障。但是,以空间瞄准为特征的区域性减贫战略虽然有助于降低贫困人口对外部资源的依赖性,却因为它以特定区域作为政策单元,随着目标区域和非目标区域收入分配结构的改变会形成贫困人口的漏出。同时,外部资源定向流动,也形成了非目标区域贫困人口的漏出,这都影响了社会公正。因此必须打造公平公正的全民社会安全保障体系,构建降低贫困人口脆弱性风险和弥补减贫政策目标滴漏的最终屏障。中国在推进减贫战略的同时,注重构建社会安全屏障,采取将再就业上升为国家宏观战略的方式,以宏观政策调控调整增加就业机会,并不断壮大个体、民营经济,吸纳贫困人口;建立起城乡统筹的社会保障体系,使包括贫困人口在内的各种经济类型的劳动者都平等享有社会保障福利,同时在医疗保险、养老补贴、义务教育等方面加大政策向贫困人口倾斜的力度,增强贫困人口的风险抵御能力。而针对一些政策有可能使贫困人口产生福利依赖问题,中国则通过实施强制义务教育、发展文化事业等方式,从精神、劳动素质等角度建立提高贫困人口自身行为能力的长效机制,在一定程度上消除了减贫战略实施中“无意”造成的贫困干预政策的逆向激励。

(四)验证基层创新的有效性

扶贫的首要之义在于甄别出形成贫困的主要原因,实现减贫的目标不可能毕其功于一役,必须做好长期奋斗的准备。[24]但辩证唯物主义告诉我们,事物的规律因时因地而异,为此,破解贫困难题没有普遍适用的真理,在有效识别发展风险的前提下贯彻因地制宜的方针,能够最大限度地发挥基层创新对减贫的溢出效应。在我国利用外资扶贫开发领域,这一特点尤为突出。例如,在世界银行贷款西南扶贫项目中,基于贫困成因的综合性,通过构建以村为单位的多部门综合性扶贫开发模式,打破了以往以部门为单位实施项目而导致的投资资源分散、不能形成合力的格局,在村一级整合资源,充分发挥各个项目活动之间的互补作用;在利用世界银行贷款实施的西部扶贫项目中,通过推广以村级规划为平台建立农户广泛参与机制,不仅提高了项目实施的成功率,还提高了贫困农户自我发展和管理的能力,推动了农村基层民主建设;在世界银行支持的秦巴扶贫项目中,采用了“一次规划、分年实施”的方式,有效地解决了过去扶贫投入中分年计划造成的项目之间不衔接问题。[25]此外,世界银行的项目还通过引进并建立外部监测机制,对扶贫措施的效果进行独立评价;通过强化机构能力建设,培养贫困地区自己的管理人才等等。因地制宜,借助基层创新能力推动减贫行动自我管理,在为减贫战略注入受众参与活力的同时,更重要的是通过贫困人口的参与,增强各项措施的针对性和实效性,为战略制定者揭示发展风险和科学合理制定减贫战略提供决策支持。

六、中国减贫实践的借鉴性

在减贫领域开展知识交流与互鉴,是实现“一带一路”发展战略的重要议题。世界银行数据显示,“一带一路”沿线60多个国家和地区人口总规模占全球的60%,减贫知识互鉴互促不仅符合沿线各国各地区自身发展利益,也对全球实现后千年行动计划目标产生深远意义。但“一带一路”沿线国家和地区之间的发展差异较大,总体上看,沿线国家和地区人均GDP仅为世界平均水平的一半左右,经济发展水平较低,有30个国家人均GDP超过一万美元,最高的卡塔尔为12.4万美元,而最低的尼泊尔尚不足600美元。20个国家和地区经济增长速度超过5%,伊拉克、立陶宛、也门超过10%。沿线国家和地区农业、工业增加值比重高于世界平均水平,服务业增加值比重则低于世界平均水平,发展方式较为粗放。国家和地区之间文化传统迥异,也加大了减贫目标实现的难度。

从贫困的表现形式上看,沿线国家和地区也各不相同。如尼泊尔、缅甸等由于自然条件恶劣、社会发展水平低下而表现出整体性贫困特征;印度、斯里兰卡、孟加拉国则主要因种姓制度而表现为阶层性贫困;越南贫困人口接受教育比例较其他人口低30%,能力缺失形成的制度性贫困特征显著;乌克兰、叙利亚、巴基斯坦、伊拉克的经济长期稳定增长受到战争和地缘政治的考验,属于灾害性贫困范畴;希腊、捷克、匈牙利、克罗地亚、白俄罗斯、摩尔多瓦等绝对贫困人口虽然不多,但相对贫困仍长期存在,而这些国家受欧债危机大环境的困扰,经济处于低速增长阶段,减贫之路充满不确定性。

总的来说,“一带一路”沿线国家和地区的贫困表现出突发性、多样性、复杂性和长期性特征,减贫面临着不同的经济发展阶段、不同的形成机理、不同的限制条件的制约,因此,要在有效借鉴他国减贫知识的基础上,结合各自国家的贫困特征和发展阶段,因地制宜地制定减贫战略,采取多样化的减贫行动,而总结中国的减贫实践,以下几点可以为沿线国家和地区提供借鉴。

(一)发展是减贫的唯一正确途径

尽管经济发展不能代替减贫,但发展为实现减贫提供物质基础。当今世界,广大发展中国家人民群众日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾仍是主要矛盾,因此,要坚持以经济建设为中心不动摇。世界银行现任行长金墉[26]也认为,如果发展中国家以过去20年相同的速度增长,到2030年全球极贫人口比例将达到8%左右;对许多发展中国家而言,消除绝对贫困的唯一办法是以过去20年间达到的最快速度增长。发展中国家在千方百计发展经济的进程中,还要避免单一追求经济总量增长的发展方式,中国的经验也再一次验证,政治、社会、生态、文化与经济发展互为关联、互相制约,因此要坚持推进包容性发展和开发式扶贫,着力提供更优的文化产品和生态环境,保障居民权益,打造更加开放自由的社会环境,消除发展短板。

(二)突出地方政府的主动性和主导性

外部援助虽然可以催化减贫行动的量变,但本地政府的作为才是实现减贫的关键因素。减贫在发展过程中主要是一种政府行为,体现了政府责任。无论是典型的自由主义国家或地区还是发达福利国家或地区,政府在反贫困领域都处于绝对主导地位。在发展中国家改善民生的愿景下,减贫更成为各地政府义不容辞的责任。发展中国家要在正确认识市场失灵对贫困形成产生影响的基础上,以政府行动力为主线,调动多方力量参与,努力在政府、市场、社会三维框架下构建科学合理、有序高效的三方协作机制。要在发挥当地政府在减贫中的主导作用的同时,认识到政府主导不等同于包办,政府的智力、人力、财力资源毕竟存在边界,应采取富有弹性的调节机制,调整各个不同减贫主体的参与程度。要在主动培育贫困者可行能力的基础上,通过建立培训交流机制,提高当地政府识别风险和管控风险的应对能力。

(三)注重减贫战略的持续和协调

有效制度的确立是实现发展的重要途径。由于贫困的多面性和复杂性,任何单方面的调控和改善措施都可能因过分注重某一方面而忽视其他方面。在国民经济和社会发展规划纲要统领下,中国在各个不同的发展阶段都制定了国家层面的扶贫行动规划,加强制度顶层设计与基层实践相结合,打通政策与贫困者之间的通道。扶贫纲要还强调各种资源间的协调配合,从多维度共同发力,形成扶贫开发的政策合力。发展中国家在减贫实践过程中,应注重把减贫作为全局工作的重要组成部分,既不过分强调,也不能在制度上弱化,要摈弃执政理念干扰的扶贫,一以贯之,从而确保制度的连贯性和协调发展。扶贫战略不是单个项目的累积,要从经济发展方式、社会发展政策、扶贫工作本身、社会救助和社会保障体系建设等方面来设计战略体系和政策体系,并着力解决好四个问题,即经济的发展成果向贫困人口转移问题、战略框架中的政策与其他宏观政策融合问题、培育和提高贫困人口可行能力问题、社会救助体系的有效性问题。

(四)着力构筑社会安全最低屏障

发展中国家构筑社会安全网,应遵循不超出政府预算承担能力的原则,通过帮助贫困人口解决就业、应对经济波动、改善健康状况、提高教育水平等方面,促进经济发展和公平正义,为包容性经济增长奠定基础。发展中国家建立社会安全保障体系,还要瞄准持续提高贫困人口收入水平,加大社会福利政策调整力度,发挥社会保障对实现收入再分配的调节功能,缩小贫富差距,以增强贫困人口的安全感,促进劳动者的合理流动,不断提升社会保障和劳动计划的水平。具体来讲,第一,不断扩大安全网的覆盖面,使其涵盖最贫困的区域和最贫困、最弱势的人群;第二,建立协调一致的全面的国家社会保障与劳动政策计划组合,帮助民众应对多重风险;第三,千方百计扩大就业渠道,增加经济发展机会,重视儿童早期教育,提高人工技能水平及生产率。

(五)借力国际减贫资源,借助国际减贫经验

减贫领域的国际交流与合作是中国特色扶贫开发道路的重要内容,对推进中国减贫事业发挥了积极作用。发展中国家在以己为主的减贫实践中,可以有效借助国际资源增加减贫投入总规模,吸引外资发展当地产业,创造就业岗位吸纳剩余劳动力。此外,通过参与国际交流,开展知识领域的传导学习和借鉴国际先进的减贫理念、经验、措施,借鉴不同民族不同地区具体政策的设计,进一步丰富和完善本国减贫政策与机制。最后,通过开展国际交流,开拓当地管理人员视野,提升其风险管理能力。

注释:

①数据来源于国家统计局2012—2015年《国民经济和社会发展统计公报》。

参考文献:

[1]SCHULTZ Theodore W.The economics of being poor[J].The journal of political economy,1980,88(4):639-651.

[2]周爱萍.合作型反贫困视角下贫困成因及治理[J].云南民族大学学报(哲学社会科学版),2013(2):81-87.

[3]纳克斯.不发达国家的资本形成问题[M].北京:商务印书馆,1986:6-8.

[4]NELSON Richard R.A theory of the low-level equilibrium trap in underdeveloped economies[J].The American econom⁃ic review,1956,46(5):894-908.

[5]缪尔达尔.世界贫困的挑战:世界反贫困大纲[M].顾朝阳,等译.北京:北京经济学院出版社,1991:3-15.

[6]舒尔茨.论人力资本投资[M].吴珠华,等译.北京:北京经济学院出版社,1990:17-43.

[7]阿马蒂亚·森.以自由看待发展[M].任赜,等译.北京:中国人民大学出版社,2012:85-88.

[8]世界银行.2013年发展报告——没有贫困的世界[M].北京:经济科学出版社,2014:7-23.

[9]沈红.经济学和社会学:判定贫困的理论[J].开发研究,1992(3):22-26.

[10]余德华.精神贫困对欠发达地区脱贫的影响[J].贵州社会科学,2003(1):42-44.

[11]黄文平,卢新波.贫困问题的经济学解释[J].上海经济研究,2002(8):3-9.

[12]邓维杰.精准扶贫的难点、对策与路径选择[J].农村经济,2014(6):78-81.

[13]李鹍,叶兴建.农村精准扶贫:理论基础与实践情势探析——兼论复合型扶贫治理体系的建构[J].福建行政学院学报,2015(2):26-33.

[14]DEATON Angus,DUPRIEZ Olivier. Purchasing power par⁃ity exchange rates for the global poor[J].American econom⁃ic journal:applied economics,2011,3(4):137-166.

[15]张琦,等.中国绿色减贫指数报告(2014)[M].北京:经济日报出版社,2014:45-47.

[16]温晓琼,周亚雄.我国贫困研究的前沿问题综述[J].甘肃农业,2005(11):57.

[17]李秉龙,李金亚.中国农村扶贫开发的成就、经验与未来[J].人民论坛,2011(32):44-45.

[18]国家统计局住户调查办公室.中国农村2011贫困监测报告[M].北京:中国统计出版社,2012:87-89.

[19]国务院扶贫开发领导小组办公室.中国扶贫开发年鉴2015[M].北京:中国财政经济出版社,2016:744.

[20]国务院人口普查办公室,国家统计局人口和就业统计司.中国2010年人口普查资料[EB/0L].[2016-01-05].http://www.stats.gov.cn/tjsj/pcsj/rkpc/6rp/indexch.htm.

[21]张为民.脱贫步伐加快扶贫成效显著我国贫困人口大幅减少[EB/0L].(2015-10-19).http://www.gov.cn/guowuyu⁃an/2015-10/19/content_2949751.htm.

[22]胡志军,刘宗明,龚志民.中国总体收入基尼系数的估计:1985—2008[J].经济学季刊,2011(4):1423-1436.

[23]迪顿.逃离不平等:健康、财富及不平等的起源[M].崔传刚,译.北京:中信出版社,2014:485-596.

[24]杨英明,黄伟,陈丽娟.基于矛盾论、增长诊断理论和新结构经济学视角的中国发展模式分析[J].财政研究,2014(4):46-48.

[25]何晓军.在合作中创新在创新中发展[J].中国财政,2010 (18):28-29.

[26]金墉.一个集团两大目标:我们的未来之路[EB/0L]. (2013-10-11).http://www.shihang.org/zh/news/speech/20 13/10/11/world-bank-group-president-jim-yong-kimspeech-annual-meetings-plenar.

责任编辑:林英泽

A Research on the Mutual Reference of China’s Poverty Reduction Knowledge in the“Belt and Road”Construction

JIANG An-yin and ZHANG Qing-guo

(Lanzhou University,Lanzhou,Gansu730000,China)

Abstract:China’s great achievements in poverty reduction made significant contribution to the achievement of the global goal of poverty reduction. Summarizing China’s poverty reduction practice is not only the inherent requirement of China’s transformation from giving priority to efficiency to paying equal attention to efficiency and fairness,but also the external demand of other developing countries to learn from China’s experience in poverty reduction and economic growth acceleration in the construction of the“Belt and Road”. The secrets of the success of China’s poverty reduction are:first,cultivating and enhancing local government’s capacity for coping with and solving the problem of poverty while establishing the multiply network-like body structure including government,market organization,NGOs and poor people themselves;second,coordinating and matching different main players and resources in terms of system,institution and mechanism;and third,making the poverty reduction measures to be more targeted. Despite the different stages of economic development,the various formation mechanism,and the different limit conditions facing countries along the Belt and Road,China’s poverty reduction practice provides these countries with multi-angle references,such as persisting in the focus of economic construction,highlighting the initiative and dominant of local governments,paying more attention to the sustainability and coordination of poverty alleviation,striving to building the minimum social security barriers,and leveraging international resources of poverty alleviation.

Key words:the Belt and Road;poverty alleviation;China’s experience;developing country;mutual reference

作者简介:姜安印(1961—),男,甘肃省会宁县人,兰州大学经济学院丝绸之路经济带建设研究中心副主任,教授,博士生导师,主要研究方向为经济转型与产业成长;张庆国(1980—),男,辽宁省铁岭市人,兰州大学经济学院产业经济学博士研究生,主要研究方向为产业扶贫。

基金项目:2015年度中央高校基本科研业务费专项资金项目“一带一路”专项之“丝绸之路产业合作机制研究”(15LZUJBW⁃ZX013)

收稿日期:2016-03-01

中图分类号:F209

文献标识码:A

文章编号:1007-8266(2016)04-0055-09