《白毛女》——中国歌剧的一面镜子

2016-05-25黄奇石

黄奇石

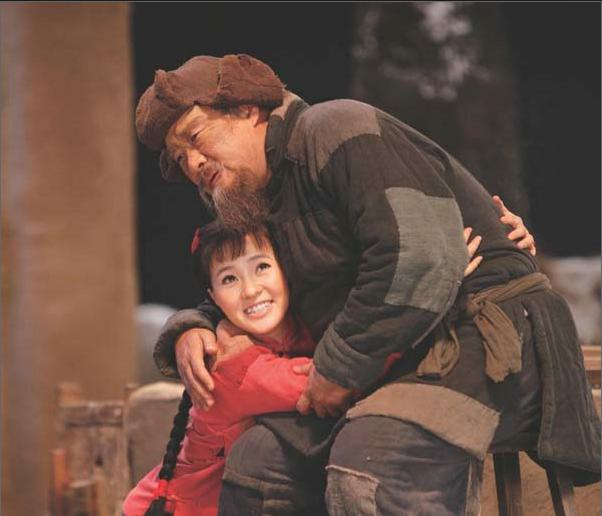

编者按:《白毛女》是延安鲁艺在新秧歌运动中创作出的中国第一部新歌剧,也是民族歌剧的里程碑,2015年是歌剧《白毛女》在延安首演70周年。2015年11月6日,歌剧《白毛女》全国巡演活动在延安启动。当晚,由文化部组织复排新版歌剧《白毛女》在延安举行全国巡演的第一场演出,此后还赴太原、石家庄、广州、长沙、上海、杭州、济南、长春巡演,12月15日回到北京中国剧院连演3场,总演出场次19场。

一面什么样的镜子?

“以史为鉴,可以知兴替。”要知道中国歌剧近百年的发展史,要了解它的过去、现在与未来,《白毛女》实在是一面难得的镜子。那么,它又是一面什么样的镜子呢?

2015年是《白毛女》诞生70周年纪念。70年来,以《白毛女》为代表的中国歌剧走过了不平坦的路,连名称都几经变更:其诞生之时,1945年,抗日战争即将胜利,时代的风貌翻天覆地、弃旧图新,为与旧戏曲相区别,称为“新歌剧”;建国之后,学习苏联及西洋歌剧成风,为与西洋歌剧及借鉴这一样式创作的歌剧相区别,称为“民族新歌剧”,简称‘民族歌剧”;改革开放以来,国门大开,走向世界成为时代风潮,为与外国歌剧相区别,又称之为“中国歌剧”。

然而,万变不离其宗,任何一个国家的歌剧,从根本上说都是民族的,采用的是民族的形式,表现的是民族的生活、民族的精神。正是在这一基本点上,《白毛女》为中国歌剧树立了一面十分清晰的镜子。

具体的,这面镜子具有怎样的哲学内涵与美学构成呢?我认为主要有以下几个方面。

(一)极大的创新性

也许,在如今某些追逐“新潮”的人眼里,《白毛女》已是70年前的作品了,无论从哪方面看都是很旧的,似乎价值也有限了。且不说决定艺术品价值的,在于其艺术水平的高低而不在于作品的新旧,何况在上世纪40年代的中国,《白毛女》无论是思想或艺术上,都是很新的、前所未见的。

首先,采用歌剧样式,在当时就是很大胆、很前卫的。

歌剧这种样式,在西方从16世纪末产生于意大利,至今已有四百多年的历史了,如同中国的昆曲一样古老。但在上世纪40年代的中国,它却还是很罕见的。当时只有音乐界的少数人知道点西洋歌剧,文化艺术界的多数人对此所知甚少,例如《鲁迅全集》中提到歌剧的只有一处,而且鲁迅看的还是外国歌剧。就创作而言,当时的中国歌剧还处于萌芽状态,作品很少,也不成熟,。

当时,毛主席在延安文艺座谈会上讲话后掀起的秧歌运动产生了一大批秧歌剧,尽管展现了新面貌,注入了新的内容,但旧的民歌戏曲的成分还较多,还不是真正意义上的新歌剧,只能算是当了新歌剧的“催生婆”。

因此,延安鲁艺的艺术家们决定将“白毛仙姑”的故事创作成一部新歌剧,其眼力与胆识是超乎常人的。正是因为《白毛女》的诞生,中国才产生了一个崭新的音乐戏剧品种——新歌剧。

第二,从哲学层面上看,是全新的思想与全新的内容。

任何一部作品,其新意首先新在思想上、新在立意上,这是作品的灵魂。对于当时从晋察冀传到延安的“白毛仙姑”的故事,人们有各种看法:有当“神仙传奇”看的,有当‘封建迷信看的,积极一点的是当作反“封建迷信”对待。时任鲁艺院长的周扬等人高人一筹,提出该剧的主题是:“旧社会把人变成‘鬼,新社会把‘鬼变成人”。这一崭新的命题真如拨云见日,有“点石成金”之效,把剧作的立意一下子提高到时代精神的制高点上,全剧的局面便豁然开朗了。

剧中的喜儿——‘白毛女”,完成了她的“人-‘鬼-人”命运的大转折,成为剧情大起大落的主线。

她不屈地抗争着、呼喊着、高唱着:“我是人!剧作者、诗人贺敬之继原有的四幕奶奶庙一场《我是不死的鬼》(第六十曲)喊出“我是人!”之后,1949年又补写了四幕山洞一场题为《我是人》的唱段(第七十曲)。喜儿的这一声呐喊,可千万别小看了。这是‘五四”以来继鲁迅先生《狂人日记》借“狂人”之口,喊出旧中国几千年“吃人”历史的那一声呐喊后,又一声感天动地的呼喊。狂人揭露‘吃人”的呐喊是在20世纪初叶,是旧中国最黑暗的年代,表示着“人”的觉醒;喜儿的呼喊是在30年后的1945年,正是人民解放斗争即将走向胜利的年代,预示着广大被压迫被剥削的劳苦大众作为“人”的解放。两者同样是为“人”的生存、“人”的尊严、“人”的未来而喊叫,但时代前进了,其意义已大不相同。后者在更广大范围内强化了穷苦农民的抗争、光明与希望。《白毛女》既继承了伟大的“五四”精神,也超越了这一精神,更加强烈、更具反抗性,同时也预告“不把人当人”的旧社会必将为“穷人翻身做主人”的新社会所代替。《太阳出来了!》正宣告光明战胜了黑暗,被压迫被剥削者打倒压迫者剥削者的新时代的来临。

早有学者指出,《白毛女》思想的“超前,之处还在于:它预感到在抗日战争胜利之后,社会的阶级矛盾必然上升并取代民族矛盾。像黄世仁这样作恶多端、“害死了多少人”的恶霸地主,早已不是抗日统一战线的团结对象,而是地主阶级中最贪婪最凶残的一小部分恶势力。不斗争、审判乃至打倒他们,被压在最底层的像喜儿那样的受苦人就永无翻身出头之日,历史的进程早已经证明了这一点。

第三,从美学层面上看,新的内容必须有新的形式,特别是新的音乐形式与之相适应。

《白毛女》的创作者们深知,创作歌剧这种新的样式,其艺术形式必须是中国的、民族的,而不能是西方的、外国的。“完全的洋派是不行的,就是洋气过多也都不行。”(张庚:《关于(白毛女)歌剧的创作》)“全盘欧化的道路,是为我们所不取的,道理很简单:今天中华民族有着自己丰富的生活内容,这些内容用前一代西洋人的音乐语言来表现,是完全不能胜任的。”(马可、瞿维:《(白毛女)音乐的创作经验—兼论创造中国新歌剧的道路》)

尽管歌剧是舶来的,但必须是中国化、民族化的。正如马克思主义如果不加以中国化,中国革命不会成功。政治如此,艺术如此,歌剧亦如此。endprint

当剧本的内容确定之后,音乐形式就是关键。

摈弃了“全盘欧化”的思路,音乐从搜集素材到提炼成人物的主题,那就只有走另一条路:在中国的民歌与民间戏曲上下功夫。这自然是好的,但作曲者们一开始也曾经走过弯路:全部采用秦腔的曲调,结果失败了,被否定了。这使他们明白:“我们不要‘洋八股,也不能不加改造地照搬‘土八股“封建八股。”(2003年《王昆访谈录》)

唯一正确的只有“创新”。为此,作曲者们经过了极其艰辛的探索,解决了在民歌与戏曲基础上加以“创新”的一系列难题,包括:民歌的戏剧化问题;民歌与戏曲及各种地方音乐统一的问题;用音乐主题表现人物性格的问题;歌唱、吟诵与道白协调的问题;等等。他们认为,必须深入群众,熟悉他们的音乐语言,吸收民间形式的一切优点,同时也需要参考(不是硬搬)前人和外国的经验。“这才是创造中国新歌剧应走的道路。”(马可、瞿维:《(白毛女)音乐的创作经验》)

(二)对“真、善、美”不懈的追求

莎士比亚在自己的墓志铭上只留下一句话:“我毕生的追求——真、善、美。”这简洁的一句话,把一个艺术家灵魂的全部都包括了。同样,也可以这样说《白毛女>的创作者们:他们几十年来在《白毛女》创作上,也是追求“真、善、美”。

首先,表现在剧中人物的创造上。

一部作品,立意是灵魂,固然重要,而灵魂是看不见摸不着的。要是没有人物可作依附,灵魂便无所依归。正如形式固然重要,但没有内容的形式,只是一个空壳、一个空架子。

《白毛女》的创新,不仅有新的体裁样式、新的思想高度、新的音乐形式,更重要的是,剧中有一个个鲜活的、从当年农村的现实生活中“蹦”出来的人物。这些人物,无论是正面的、反面的,都不是“千人一面”、大同小异,而是各有个性、各具风采,都达到恩格斯所要求的“典型人物”的高度,也就是说不是平面的、单一的,而是立体的、复杂的。

第一幕就是写人物的杰作。全剧最受赞扬、很少改动的也是这一幕。这完全是执笔者贺敬之的独创,是他从自己的生活阅历中产生的构思与感情。第一场“过年吃饺子”,一下子出现了喜儿父女、大春母子,还有赵大叔这四五个男女老少的农民形象:喜儿的纯真与快乐、杨白劳的劳苦与木讷、大春的憨厚与真诚、王大婶的慈爱与忧心,还有赵大叔的侠义与胆识,无不活生生地一一展现在观众的面前。作者不仅写出了人物富有个性的言行,也写出了各自的喜怒哀乐,写出了亲情、爱情与邻里乡情。一事便牵动全剧,一笔便写出群像,真可谓是“大布局”“大手笔”。

这是旧社会穷苦农民的群像,也是一群十分可爱可亲的“真、善、美”的人物。作者是投入全部的心血与感情的。贺敬之最近还说过,当写到杨白劳死时,他的泪水已湿了稿纸。剧本写到最后一幕,他就因过度劳累而病倒了。

同时,剧中人物的这种“真善美”又是与“假恶丑”人物相依存而存在、相对立而发展的。双方在生死关头,展开强烈的抗争与冲突。且看黄世仁、黄母这一对母子:纨绔少爷黄世仁,荒淫成性、凶残恶毒;黄母既抽大烟又信佛,伪善狠毒。二幕一场的佛堂,也是一处妙笔:黄母一心念经拜佛、满口行善积德,恰与后面百般虐待、残害喜儿成为强烈的对照。难得的是,这一对母子不是简单化、脸谱化的,他们之间多少也还有点“亲情”:黄世仁竭力表现出“孝顺”,黄母也并未泯灭慈爱与管教的“母性”。穆仁智也是剧中有名的、不可缺的另“丑角”,把奴才的两重性表现得淋漓尽致:对主子的奴态与对穷人的凶恶(也偶有欺骗的笑脸)。剧中这帮“丑类”,把“假恶丑”的一面表演得淋漓尽致,用喜儿的一句话便可说尽:“他们的心怎么这么黑啊!”

第二,表现在对“诗剧”的把握上。

歌剧的美学品位应是诗剧。作为诗人的贺敬之,对于歌剧这一美学特征的把握也有其过人之处,充满了艺术辩证关系:

其一是诗与剧的关系。

在一般的抒情诗里,只有诗而没有剧,抒发的是诗人的感情;在歌剧中,诗与剧都是剧中人物的:诗是人物的内心抒发,剧是人物的矛盾冲突。二者有区别也有联系,内心抒发也有矛盾,外在冲突也有情绪。

《白毛女》便是这种诗与剧统一的典范。唱段是诗意的抒发,道白也是诗意的表达。剧中精彩之处比比皆是,我最欣赏的有两处。

一处是一幕三场:杨白劳喝卤水自尽前的一段独白:“(看灯)捻儿点完了。油也没了。(灯灭)灯也灭了。(轻呼)喜儿……睡着啦。……”何等心酸、何等绝望、何等悲苦无告!同时也是一种暗示:油尽灯灭,也是他的尽头……

还有一处是四幕一场:一开场是赵大叔放羊时的一段静场唱,质朴如话、诗意内涵,真是绝妙好词:

过了一年又一年,

荒草长在大道边。

墙倒屋塌不见人,

死的死来散的散。

秋风刮来人落泪,

河水东流不回还!……

苍凉、悲愤;短短六句,写尽了世道沧桑、物是人非……

这就是诗,这也是剧,是诗与剧完美的统一。

必须看到,能做到这一点并不容易。歌剧固然是诗剧,但并不是每一位诗人都能成为歌剧作家的。有很多诗人诗写得很好,写戏并不行。

其二是文与白的关系。

剧作“文与白”的关系也是一对矛盾:太“文雅”了,听不明白;太“浅白”了,像“白开水”也没味儿。过犹不及,过于“文”与过于“白”都不好。昆曲就是因过于文雅而衰落,为京剧所取代;而有的京剧也因作者文学素养不高,文字过于浅白而缺少文学品位。高手则是把二者统一起来,既明白如话又富有文采。

这一点,《白毛女》的文字也足为典范,且看人物出场的唱:如一幕一场,一开场喜儿的唱“北风吹,雪花飘,雪花飘飘年来到……”、杨白劳一开始的唱“十里风雪一片白,躲账七天回家来……”、赵大叔出场的唱“大风大雪吹得紧,十家灯火九不明……”,还有穆仁智出场亮相的唱“讨租讨租,要账要账……”、黄世仁出场亮相的唱“花天酒地辞旧岁,张灯结彩过除夕……”,等等,全都是切合人物身份、个性、感情的唱词。至于后面几幕的唱段,随着剧情一步步推进、音乐渐渐趋向高亢、激越,尤其是喜儿的唱段,如《恨是高山仇是海》中的这几句:endprint

我是叫人糟踏的喜儿呵,

我——是——人!……

喜儿怎么变成这模样?

为什么问你,你不做声?

难道是劈雷闪电你发了抖?

难道你耳聋眼瞎照不见我身影?

我,我,我身上发了白……

为什么把人逼成鬼?

问天问地都不应!……

这是早已被专家学者称为“天问”的一段唱,具有相当高的美学品位,也是“文与白”高度统一的好剧诗。

其三是写实与写意的关系。

一切音乐戏剧——歌剧也好,戏曲也好,都是写意的。但旧戏曲的写意手法已走向程式化,表现的是旧的时代、旧的生活,完全搬过来用于新歌剧也不合适。新歌剧表现的是新的时代、新的生活。它需要采用新的表现手法,即写实与写意的结合,也就是现实主义与浪漫主义的结合。

对此,在表演上,《白毛女》也走出了一条新的路子。郭兰英突出的贡献在于,她“化旧为新”,成功地把戏曲写意的表现性的表演手法,巧妙地运用到新歌剧所反映的现实生活中去,把写意与写实和谐地结合、统一起来。你看剧中她的表演,既是生活的又高于生活,就连喜儿捏饼子、哭爹的跪步、出逃的跑圆场、雷暴雨中的亮相等等,一招一式,都与音乐结合在一起,富有节奏感、韵律感,是充满了诗情画意的,又是从生活中提炼升华了的高度的艺术真实。

也有专家指出,相比较起来,西洋歌剧在这方面并没有解决得很好,其写意的音乐与过于写实的话剧式的表演往往是脱节的,其音乐与表演在风格上是“两张皮”而较少融为一体。

当然,1962年版的《白毛女》,在当年剧协举办的研讨会上,田汉、张庚等前辈也指出其不足,认为应在加强该剧的“传奇色彩,浪漫风格”这一浪漫主义的主要特征上再下点功夫。塞克老人也指出:前台写意的表演(如用手虚拟性的开门)与天幕的实景仍然给人不协调的感觉。这些不足虽经多年的努力,至今也不能说已经解决得很好了,包括这次2015年文化部排演的新版,也还需继续努力。

其四是象征手法的运用。

《白毛女》中有一些象征手法,较为明显的如二幕四场黄世仁书房外间,中堂挂有一巨幅大老虎国画,张牙舞爪(老演员们曾称这场为“白虎堂”)。这只老虎当然是“吃人”的象征。这一场又正是表现喜儿遭强奸后痛不欲生的惨状:“天哪!——刀杀我,斧砍我!你不该这么糟踏我!……”这一类是剧中较明显也较容易为人注意到的。

剧中还有不那么明显而容易被忽略的象征手法,那就是“春夏秋冬”季节的更替。我认为,剧中四季的变化及舞台所展示的场景——大风大雪、秋风荒草、雷暴雨、太阳等,不应该只当成大自然的变化,而应该当作社会变革的象征:“风雪”象征的是“苦难”;“秋风”象征的是农村的萧条破败;“雷暴雨来了”象征的是革命的暴风骤雨即将来临;最后,“太阳出来了更是象征光明战胜了黑暗、旧社会穷苦人翻身得解放的新时代的来临。

细细一想,就连“白毛女”这个名字又何尝不具有“象征”的意义?那是“旧社会把人变成‘鬼,新社会把‘鬼变成人”的不朽象征。

只要不把“象征主义”神秘化,像《白毛女》中运用的这许多象征手法,可以收到“一以当十”“言有尽而意无穷”的艺术效果。

第三,70年不断修改、追求完美。

70年来,《白毛女>历经几次大的修改与无数次小的修改,像是一部未完成的杰作,也是一部始终追求完美却又未臻完美的经典。作者们对“真、善、美”的追求无止境,使得这种修改也无尽期。2015年排演的新版,虽略有增减,其修改同样也是没有完成。这在古今中外戏剧史上,恐怕是十分罕见的。

更奇的是,《白毛女》从诞生之日起,作者们便根据在幕前幕后所听到的各色各样意见,“择其善者而从之”。提意见的,有剧组内的,有剧组外的;有行内专家,也有普通观众。观众中有党中央的领袖、前线的将士们,也有平民百姓们,包括鲁艺大食堂的师傅、乡间的大爷大娘们……乃至各行各业、各色人等。《白毛女》为庆祝党的“七大”召开首演时,作者贺敬之充当了拉大幕的角色。这小角色却让他得以从大幕的缝隙亲眼看到毛主席观看时落泪的情景。该剧在各地演出时,他还经常混在观众中,听到了很多平常不易听到的议论。他曾经根据大量观众来信,整理出十几万字的意见。他把所有那些来自群众的修改意见,统统纳入“集体创作”的范畴之中。

贺敬之深有体会地说:“《白毛女》的整个创作,是个集体创作。这不仅是就一般的意义——舞台的艺术本就是由剧作、导演、演员、装置、音乐等各方面构成的——上来说的。《白毛女》是比这更有新的意义和更广泛的群众性的集体创作。”“它同时是在广大群众的批评与帮助之下形成的。群众是主角,是鉴赏家,是批评家,有时是直接的创造者。”有学者赞赏说,作者这种虚怀若谷的态度、海纳百川的襟怀,对《白毛女》的不断完善起了关键作用。《白毛女》有很多重要的情节与唱段,都是在后来的不断修改中才增添的,如“赵大叔讲红军”“大春抗租出逃参加八路军等情节,又如《恨是高山仇是海》《太阳出来了》等唱段。

一部作品,尤其是以舞台演出为生命的戏剧作品,几十年来能不断修改、不断演出,恰恰证明其惊人的艺术生命力。这与多年来的很多剧作——上演之日便是收场之时——实在不可同日而语。这些人称“狗熊掰棒子”的作品,倒是不必再改了,但也不会再演了,其生命力如同朝露,转瞬即逝。由此看来,《白毛女》不断修改的不“完美”,倒是一种不懈追求“真、善、美”的相当可取、相当“完美”的创作经验,一个值得后人效法的榜样。何况世上本来就没有“完美”的作品,“不完美”正是常态,关键是作者的态度,肯不肯不断修改、精益求精。

(三)巨大的社会效应

《白毛女》是时代的产儿,更是中国革命的产儿。它一诞生便产生巨大的社会反响,如同惊雷闪电,划破了旧时代旧艺术的夜空。它有力地推动革命的历史进程。整个解放战争中,各革命根据地、各野战军的文工团都在前线演出《白毛女》。战士们看了《白毛女》,在枪托上刻下“打倒黄世仁!”“为喜儿报仇!”的字样,高喊口号奔赴前线、冲锋陷阵。前辈戏剧家田汉曾说过:“《白毛女》这个戏是为革命立过功劳的。……革命未到,《白毛女》先到了。”《白毛女》自始至终,参与着开创新中国的伟大的解放事业。《白毛女》划时代的意义在于:它第一次强烈地表现了“旧社会把人变成‘鬼,新社会把‘鬼变成人”的历史主题。正是因为它喊出了人民的心声,才受到人民如此的喜爱。endprint

今天的年轻人也许难以想象,70年前,从上世纪40年代中叶到50年代初,从解放战争到建国初期,在中国大地上,几乎是处处都演《白毛女》、人人爱唱《北风吹》。以《白毛女》为代表的民族新歌剧,成为新时代崭新的、最具代表性的艺术之花。现在已经无法统计,《白毛女》演出了多少场、有多少观众。但可以断言,它在中外戏剧史上肯定创造了许多的世界第一:演出场次、观众人数、土台子演出,以及中外移植改编数量等等,包括上述几十年来的不断修改完善,也堪称第一。

所有这些巨大的社会效应,在中国乃至世界歌剧史上,都是独一无二的,算得上是奇迹。

这面镜子的历史意义

(一)它照出了一条“《白毛女》之路”

历史已经证明,这条“《白毛女》之路”,是一条发展民族歌剧的成功之路。《白毛女》的成功经验有很多,人称“说不尽的《白毛女》……”。我们从上述对《白毛女》以“创新性”为核心的思想艺术成就的分析中,可以归纳出以下三个最根本性的特征。

其一,强烈的时代性。

《白毛女》在题材内容的选择上,是与时代同步的。它选取的是现实斗争生活的题材。这是“五四”以来中国文学艺术的一个优秀传统,更是毛主席1942年延安文艺座谈会讲话后,革命根据地掀起的具有划时代意义的革命文艺新浪潮的优秀传统。

正是因为与时代同步,并站在时代的最前列,《白毛女》才感动了千千万万投入革命斗争的广大群众,从而极大地推进了解放战争的历史进程,参与了推翻“三座大山”、建立新中国的伟大斗争事业。

其二,彻底的民族性。

《白毛女》在艺术形式的选择上是彻底的民族化了的。尤其是在音乐形式上,既学习西洋歌剧的某些表现手法(如咏叹调、重唱、合唱等),又完全摈弃了“洋腔洋调”,竭尽全力从故事发生地的北方民歌与北方戏曲(河北梆子与山西梆子)中汲取营养、提炼素材以构成人物的音乐形象。

彻底民族化的结果,便是作品总体风格富有民族特色与地方特色,在世界范围内看,就是中国特色,即毛主席所说的“中国作风和中国气派”。也正是这样,才能“为中国老百姓所喜闻乐见”。

这是《白毛女》最为可贵的美学特征,也是其最可宝贵的艺术成就与经验。

其三,充满艺术的辩证法:现实主义与浪漫主义的统一。

正如田汉、张庚1962年曾强调指出的,《白毛女》应是“传奇色彩、浪漫风格”。这指的是“白毛仙姑”的传奇故事与诗剧的浪漫特征。但在《白毛女》中,这种传奇,又不是虚无缥缈的神仙传奇;这种诗意很浓的浪漫,也不是脱离剧情与人物的诗人自我的抒情与浪漫。传奇故事是来源于生活并植根于生活的,是传奇与现实的紧密结合,其诗意也是与剧情及人物相依存的,是诗与剧的统一。

如上所述,《白毛女》在美学追求上,充满了艺术的辩证关系,如人物的“真善美”与“假恶丑”、诗与剧、诗中的“文与白”、剧中的“动与静”、表演中的“虚与实”“说与唱”等等,无不作出合乎的艺术辩证法的处理,取得了在那个时代的相当高的成就。

总的来说,风格表现上的这种现实主义与浪漫主义相结合的手法,又是其中最为重要的。当然,又如田汉、张庚当年所指出的,二者结合的完美程度还有不足与缺失,即使是2015年新版,对“传奇色彩、浪漫风格”的体现也仍然还有距离。贺敬之同志虽然认可新版,但也说“并不是只此一家,别无分行”的。人们还可以继续探索、追求更为完美的表现。

(二)开创民族歌剧的“黄金时代”

《白毛女》的成功,极大地促进了民族歌剧的发展与繁荣。继《白毛女》之后,三年解放战争中,各革命根据地与各野战军文工团一方面演出《白毛女》,一方面学习、创作出《兰花花》《刘胡兰》(建国前本)《赤叶河》等新歌剧;建国之后,五六十年代更有大批民族新歌剧涌现出来,代表性作品有《王贵与李香香》《小二黑结婚》《刘胡兰》(建国后本)《草原之歌》《洪湖赤卫队》《红珊瑚》《江姐》等等。这许多歌剧新作,无论是革命历史题材、现实题材或是民间传说,走的都是《白毛女》的民族化创作道路,采用的都是民族民间(民歌与戏曲)音乐形式。即使像《草原之歌》这种较多借鉴西洋歌剧表现手法的,其藏族音乐的风味也依然是浓郁的,丝毫也没有给人以“洋腔洋调”的感觉。

正因为如此,这一大批学习《白毛女》而产生的民族新歌剧作品同样为广大观众所喜爱。剧中很多好听的歌,如《小二黑结婚》中的《清粼粼的水,蓝莹莹的天》,《刘胡兰》(前本)中的《数九寒天下大雪》,《刘胡兰》(后本)中的《一道道水,一道道山》,《洪湖赤卫队》中的《洪湖水,浪打浪》,《红珊瑚》中的《珊瑚颂》,《江姐》中的《红梅赞》等,一经演出便广为传唱。于是,能否有观众爱听爱唱的歌曲,几乎成了一部歌剧是否为群众喜爱的标准之一,也成为民族歌剧的—个好传统。剧中如有一两首被传唱的好歌,那怕该剧几十年都不演了,人们也都还记住它的名字。这些好传统,也都是与《白毛女》一脉相承的。

今天的年轻一代,也许无法想象上世纪五六十年代民族新歌剧演出时的盛况。1962年《白毛女》修改后复排上演,首都观众为买到一张王昆、郭兰英主演的票而在天桥剧场外通宵排队。这在歌剧不景气的今天,似乎近于“天方夜谭”。

所以,这个歌剧大繁荣的时期,又被称为歌剧的“黄金时代”。这个“黄金时代”是由《白毛女》开创的,是继承并发展了《白毛女》而产生的丰硕成果,也是中国歌剧诞生近百年来唯一的一次大繁荣期,其优秀传统与创作经验实在值得后人倍加珍惜。

这面镜子的当代价值

(一)照出了当代歌剧的困境

歌剧的“黄金时代”好景不长,仅维持了十几年,1966年后就被十年“文革”断送了。当时,仅有八个“样板戏”,百花凋零,歌剧更是一片荒芜。“文革”之后,歌剧元气大伤,虽一度复苏,但几经拼搏,不仅繁荣无望,竟一步步跌入低谷。期间虽也有一些较好的新作,如《伤逝》《原野》《张骞》《苍原》《党的女儿》等,但并不能从根本上改变当代歌剧跌入低谷的颓势。有的虽想创新,却又离民族化甚远,不为老百姓所喜爱;有的也想走民族化的路,却又显得陈旧,也引不起观众很大的兴趣。新剧目数量不少,质量大多不高。如今三四十年过去了,歌剧始终也走不出困境。早有论者哀叹,歌剧几乎成了“被人遗忘的角落”了。而老一代的人,想起民族新歌剧当年的盛况,则恍如隔世。endprint

歌剧为何会落到这个地步?几十年来,老一辈与新一代的歌剧工作者都在总结其中的教训。习近平总书记在文艺座谈会上对当代文艺状况及弊端的针砭,如“脱离大众、脱离现实”“形式大于内容”“有数量缺质量”“有‘高原无‘高峰”等等,歌剧界都存在,甚至有过之而无不及。早有学者为歌剧开列出“九病”“十病”的症状。

在我看来,歌剧跌入低谷、走不出困境,有诸多原因,而最大的原因是抛弃了《白毛女》所开创的歌剧之路。正如有些歌剧前辈所深感惋惜的:本来我们已经有一条《白毛女》的路,却背离了、抛弃了。而离开了《白毛女》的路,选择的又是一条什么路呢?那就是贺敬之、张庚、丁毅等诸多前辈在上世纪八九十年代忧心忡忡所指出盼“妄自菲薄,盲目崇洋”的路。

“妄自菲薄”必“盲目崇洋”,这是互为因果的。这还不好说是“病急乱投医”,才会找错了“郎中”,开错了“药方”。那些“盲目崇洋”者都是有一大套歌剧的“新思维”与“新理论”的,其核心是“全盘西化”。所谓“把外国歌剧学好了,中国歌剧也就有了”,便是说得最直白也最为露骨的话。这一“高论”把“盲目崇洋”者的心思一语点破,流毒甚广。很多堂而皇之的歌剧团体、剧院把演中国歌剧只当“点缀”,而把演西方两三百年前的古典大歌剧当作“重中之重”,演出剧目与日程早已经排满了,有的甚至排到2020年以后。全国少有的几种歌剧刊物,介绍外国歌剧的分量大都比介绍中国歌剧的分量要重些。有的更是办得像外国歌剧杂志的样子,干脆用“百老汇”命名。音乐、戏剧、舞蹈类高等院校所办的各种歌剧、音乐剧训练班,中国歌剧所占的分量也少得可怜。

说实在话,这种“本末倒置”的怪现象还是因为长期以来的“欧洲文化中心论”——包括以西洋歌剧为“标准”的观点——在作怪。难怪有识之士在问:“我们有必要、有义务把欧洲三四百年前的古典歌剧逐一轮着搬到国内上演吗?”欧洲人自己也不会干这种傻事,更别指望他们会排演我们的古典名剧。即使是明代汤显祖著名的“临川四梦”,昆曲界也只排了《牡丹亭》,更别说是元代王实甫、关汉卿的诸多名剧了。

“盲目崇洋”的结果势必造成作品的“洋腔洋调”与演出的“脱离大众”。因此,当代中国歌剧跌入低谷、陷入困境以至于被广大群众所遗忘,也就不足为怪了。

有人热衷于“走向世界”,尤其是走进维也纳“金色大厅”,但其作品却往往演个几场就收场了,连国门也走不出去。当代歌剧走进了“象牙宝塔”,忘了农村与农民,当然也就被几亿农民观众所遗忘。失去了农村的广大市场,在大城市财“多演多赔”、入不敷出,往往演不了几场就偃旗息鼓了。有人自视甚高,甚至自吹自擂,一部新作刚刚问世,便自封为“歌剧经典”、填补了什么“空白”。明明是自己写不出好听的足以传唱的曲子,却认为把“好听”与否当作歌剧标准是“审美的低层次和低水平”。种种乱象,人所共见,无须细说。

反观《白毛女》——它一直是被某些“盲目崇洋”者所看不起所贬斥的——与此恰成鲜明对照:《白毛女》一开始从未想到要“走向世界”,却是中国第一部走出国门的民族新歌剧;它是从农村走出来的,一直在农村土台子演出,后来却走进了莫斯科与维也纳的大剧院;它并未想到要成为“经典”,却成为无可争辩的新歌剧的第一部经典之作;它虽然不完美,70年来不断在加工修改,却被外国歌剧权威称为“伟大的歌剧”。

需要指出的是,我们主张走《白毛女》的路,并不等于主张走回头路,再去重复《白毛女》。因为任何艺术乃至经典,都是不可重复的;我们反对“盲目崇洋”,并不等于反对向西方歌剧学习,因为搞歌剧本身就是借鉴西洋歌剧的结果,怎么可能不向其学习?中国歌剧向外国歌剧学习的路其实还很长,尤其在音乐戏剧的结构与表现手法方面。但这种学习不是模仿、不是照搬、不是“全盘西化”,而是加以创新、加以民族化与中国化。

(二)照出歌剧的未来

尽管当代中国歌剧跌入低谷,至今未能走出困境,但我们对歌剧的未来仍然是乐观的。原因何在?因为我们面前有一条《白毛女》开创的路。过去沿着这条路,曾产生了民族歌剧大繁荣的“黄金时代”;未来继续沿着这条路,同样能打开一个崭新的歌剧发展的前景。

除了在思想内容上与时代同步、站在时代的前列这一点之外,从艺术创新上,当年《白毛女》主要依靠两座艺术宝库:民歌与戏曲。其作者们虽然学习借鉴西洋歌剧(不然也不会想到要搞“歌剧”),却又坚持走自己的路:绝不搞成“洋腔洋调”,主要从民歌与戏曲中吸取营养、大胆创新。《白毛女》准确地把握住“一纵一横”最合适的坐标:纵向的是时间,横向的是空间。从地域空间上看,它不同于洋歌剧,是民族的、中国的;从历史时间上看,它又有别于旧戏曲,是崭新的、现代的。

未来中国歌剧的发展,同样需要像《白毛女》一样把握好这一纵一横的坐标,否则就难以成功。道理很简单:搞了半天,搞成“洋歌剧”,且不说你搞不过人家,达不到瓦格纳、威尔第、普契尼这些大师们的水平。“照‘虎画‘猫”,画出来的也是“猫”,而不是“虎”。即使画得一模一样,也是假的,是“假洋货”,也没有存在的价值。因此,我曾对某些同行们告诫说:搞中国歌剧,“洋腔洋调,死路一条”!

另一方面,也要大胆探索、大胆创新。我们说《白毛女》好,也不能往回走,再回到《白毛女》、重复《白毛女》。那是不可能重复的。你想重复,只能是“东施效颦”、贻笑大方。我们说下大力气学习民歌、戏曲,也不是原封不动地照搬照抄,而必须有当年《白毛女》的作者们的本事,“化旧为新”“点铁成金”。

总而言之,就像《白毛女》的创作者们所说的:“洋八股”不要,“土八股”也不能要。

“高峰”在何处?我相信,只要沿着《白毛女》的路往前走,走自己的路,一定能登上未来的一座座新的高峰。这并不是一条旧路,而是一条新路,是今后一代代人要走的歌剧之路。这条路,是过去洋人没走过,我们的前人也没走过的。这条路也不是现成的,需要好几代人持续不断地向前探索、开拓,才能成为衔接过去、现在与来来的中国歌剧发展繁荣之路。

至于未来中国歌剧会发展成什么样子?现在还难预测,更难说得准。但有一点是可以肯定的:它将不会是包括《白毛女》在内的当代歌剧固有的样子,而是前所未见的新的音乐戏剧样式,也许将彻底改变西洋歌剧将音乐、戏剧、舞蹈等各自分离的模式,回归东方音乐戏剧将歌、舞、乐(或音、诗、画)与戏剧融为一体的传统。

中国歌剧还不到一百年,与有三四百年历史的西洋歌剧与中国昆曲相比,还是一个年轻的剧种。它兼容性强、生命力旺盛。中国歌剧再度繁荣的春天一定会到来。高峰就在前头,关键是不能走错了路。endprint